|

|

インドの下町を散歩すると、道端で暇そうな人たちがトランプで遊んでいるのをよく見掛ける。列車で安い座席に乗って移動しているときも、乗客が寄り集まっておもむろにトランプを始めるのを見ることがある。こういうときに遊ばれることが多いのが、ティーン・パッティーというインド独自のゲームである。ポーカーに似た、より高い役を揃えて競い合うゲームであるが、通常ルールでは各プレイヤーに配られるカードは3枚のみで、カード交換もできず、絶対的な運とハッタリを押し通す度胸と引き際の良さが物を言う、よりギャンブル性の高いゲームになっている。また、一般のカードゲームに比べて多額の金が動きやすいルールになっている。一度やったことがあるが、ケチで臆病なプレーヤー多数とやると面白くない。ハッタリ上手なギャンブラーが揃って初めて面白味の出るゲームである。

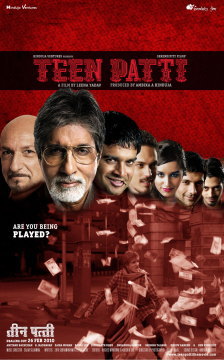

2月26日より公開された新作ヒンディー語映画「Teen Patti」は、その名の通りティーン・パッティーをテーマにしたギャンブル映画である。つい最近公開された「Striker」は、これまたインド人に人気のボードゲーム、キャロムを主題にした映画であり、ギャンブル映画が続くが、これは偶然であろう。

「Teen Patti」の監督は、「Shabd」(2005年)で監督デビューして注目された女性監督リーナー・ヤーダヴ。ちなみにプロデューサーも女性である。俳優陣はなにげに豪華。ボリウッドのスーパースター、アミターブ・バッチャンが主演を務める他、「ガンジー」(1982年)でアカデミー賞主演男優賞を受賞したサー・ベン・キングズレーが重要な役で出演している。特別出演の俳優もなかなか癖のある顔ぶればかり。シャクティ・カプールが特別出演しているが、彼の娘シュラッダー・カプールが本作でデビューを飾っていることも話題になっている。ホーリーの本日、見に行くことにした。

題名:Teen Patti

読み:ティーン・パッティー

意味:3枚のカード(トランプゲームの名称)

邦題:ティーン・パッティー

監督:リーナー・ヤーダヴ

制作:アンビカーAヒンドゥージャー

音楽:サリーム・スライマーン

歌詞:イルファーン・スィッディーキー

振付:アシュリー・ロボ

衣装:アミーラー・パンヴァーニー

出演:アミターブ・バッチャン、ベン・キングズレー、Rマーダヴァン、サイラー・モーハン、ラーイマー・セーン、ドゥルヴ・ガネーシュ(新人)、シュラッダー・カプール(新人)、スィッダールト・ケール(新人)、ヴァイバヴ・タルワール(新人)、アジャイ・デーヴガン(特別出演)、ジャッキー・シュロフ(特別出演)、マヘーシュ・マーンジュレーカル(特別出演)、シャクティ・カプール(特別出演)、ティーヌー・アーナンド(特別出演)

備考:サティヤム・ネルー・プレイスで鑑賞。

左から、ベン・キングズレー、アミターブ・バッチャン、Rマーダヴァン、

スィッダールト・ケール、シュラッダー・カプール、ヴァイバヴ・タルワール、

ドゥルヴ・ガネーシュ

| あらすじ |

南インドの片田舎で数学教師をしていたヴェーンカト・スブラマニヤム(アミターブ・バッチャン)は、ある日突然、世界的な数学者パーシー・トラクテンバーグ(ベン・キングズレー)に呼ばれ、英国ケンブリッジ大学に飛ぶ。そこでヴェーンカトは、かつて大学で教授をしていたときに発見した公式と、それにまつわる不幸な想い出をパーシーに語る。

ヴェーンカトは大学で変わり者とみなされており、定年間近に迫りながらも、研究プロジェクトを何度も拒否され、不遇の日々を送っていた。そんなある日、ティーン・パッティーのルールから「確率性と無作為性」の新理論を思い付く。それは数学の根本を変える大発見であり、また、それを応用すれば、ティーン・パッティーで誰が勝つか予想できるものだった。ヴェーンカトは若い講師シャーンタヌ・ビシュワース(Rマーダヴァン)と、3人の学生、ビクラム(ドゥルヴ・ガネーシュ)、アパルナー(シュラッダー・カプール)、スィド(スィッダールト・ケール)を集めてティーン・パッティーをし、その理論を披露する。ちょうど借金取りに追われて経済的に困窮していたシャーンタヌは、この理論を使って荒稼ぎすることを思い付き、アンダーワールドの賭博場で熟練の賭博師とギャンブルをし、理論の裏付けをすることを提案する。

ヴェーンカト教授、シャーンタヌと3人の学生は各々変装して賭博場に乗り込み、お互い他人を装いながらも秘密の暗号で連絡を取り合い、賭博を行う。確かにヴェーンカト教授の理論は正しく、予想した通りの結果になった。しかし、ちょっとしたミスで賭博場の元締めダグドゥー(マヘーシュ・マーンジュレーカル)に怪しまれ、逃げ出すことになる。

ヴェーンカト教授はもうこのような危険なことをする気にはなれなかった。だが、謎の男から奇妙な電話が掛かって来るようになる。その男はヴェーンカト教授の行動を全て把握しており、賭博に参加した学生たちの命と引き替えに大金を要求して来た。ヴェーンカト教授は仕方なくシャーンタヌや3人の学生たちを使って賭博を続けることになる。また、途中からアッバース(ヴァイバヴ・タルワール)という裕福な学生もチームに入る。アッバースはよりハイソで高額な賭けが行われる賭博場を紹介し、ヴェーンカト教授らの冒険は次第にエスカレートして行く。同時に、大金を手にし、アンダーワールドや上流社会の空気に慣れた学生たちは調子に乗った行動をするようになる。

相変わらずヴェーンカト教授のところには謎の男から脅しの電話が掛かって来ていた。あまりに内情に通じていたため、チームの中に裏切り者がいると考えたヴェーンカト教授はその男をあぶり出そうとするが、チーム全員が揃っている中でも脅しの電話が掛かって来たため、それは第三者であることが発覚する。ヴェーンカト教授とシャーンタヌは、それが誰かを突き止めようとするが、どうしても正体を暴けなかった。

そんな中、ビクラム(ドゥルヴ・ガネーシュ)が突然自殺してしまう。遺書には、彼が、小悪党のパーンデーとつるんで脅しをかけていたことが告白されていた。実はパーンデーは元々シャーンタヌの借金取りであった。そしてシャーンタヌが借金の肩代わりにヴェーンカト教授を脅して賭博を実行させ、大金を身代金として納めさせることを計画したのだった。だが、後にパーンデーは金の魔力に取り憑かれていたビクラムを味方に付けて暴走し、今まで彼らを脅し続けて来たのだった。

学生が自殺したことで、学内でギャンブルが行われていることが発覚する。ヴェーンカト教授は自ら責任を取って辞職し、村へ帰った。以上が、ヴェーンカト教授がパーシーに語った話であった。

ヴェーンカト教授は、自ら発見した理論は全て破棄したつもりであった。ところがパーシー・トラクテンバーグは彼の論文を持っており、今回彼を呼んだのは、数学者にとって最高の賞であるアイザック・ニュートン賞を授与するためであった。ヴェーンカト教授の論文を発行したのはシャーンタヌであった。それは罪滅ぼしのためであった。ヴェーンカト教授は受賞を拒否するものの、集まった人々は彼の功績を讃える。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

かなり緻密に構成されたスリラー映画だったが、凝縮し過ぎていて展開が早すぎるようにも感じた。女性がプロデュースし、女性が監督しているにも関わらず、男性向け色気サービスが過ぎるようなシーンも散見され、不思議であった。内容が難しい上に英語の台詞が多く、完全に都市マルチプレックス向け映画であるため、広範なヒットは望めない。しかし、最初から最後まで緊迫感を保つことに成功しており、しかもインド映画らしく後味の悪くない作品に仕上げられていた。リーナー・ヤーダヴ監督は、「Om

Shanti Om」(2007年)などのファラー・カーン監督と並んで、女性ながら、いわゆる「女性ならでは」という枕詞に縛られないような種類の正統派娯楽映画を作れる逸材かもしれない。ファラー・カーン監督とは方向性は全く逆だが。

リーナー・ヤーダヴ監督の前作「Shabd」は、脚本が米国の由緒ある映画芸術科学アカデミー図書館に収められるほどオリジナリティー性のある映画であったが、「Teen

Patti」はハリウッド映画「ラスベガスをぶっつぶせ」(2008年;原題「21」)との類似性が指摘されている。もっとも、監督はそれを否定している。「ラスベガスをぶっつぶせ」はブラックジャックがテーマになっているが、「Teen

Patti」ではインドのティーン・パッティーがテーマになっている。劇中ではヴェーンカト教授がモンティ・ホール問題(参照)に触れ、一見ランダムに見えるカードゲームの勝敗の数学的な予想が可能であることが説明されていたが、それも両作品で共通している。この問題自体は数学的になかなか興味深いもので、興味のある人はリンク先を読んでみるといいだろう。

最近のヒンディー語映画では、「スパイダーマン」(2002年)中の名言「大いなる力には大いなる責任が伴う(With great power comes

great responsibility)」が度々引用される。大きな力を持った者は、それをコントロールするだけの力も求められ、それを乱用しようとする自己の果てしない欲望との戦いに身を置かれる。「Teen

Patti」は基本的に観客にスリルを与えることを至上目的としたスリラー映画であるが、そこでは必勝の公式を得たチームが各々の欲望に呑み込まれ、人生を破綻させて行く過程が描かれる。それによって、大きな力を手にした者は、大きな破滅に直面する可能性も高くなるということが示されていた。チームの中でもっとも冷静なのはヴェーンカト教授であったが、彼も終盤では学問的成功という野心のためにメンバーの間で何が起こっているのかに気付けず、学生たちの命を危険にさらしているという感覚が麻痺して来る。そして1人の学生が自殺して初めて、皆は目を覚ます。ヴェーンカト教授はその責任を感じて大学を去り、論文の発表も自ら放棄したのだった。

物語の緊迫感を保つのにもっとも貢献しているのは、ヴェーンカト教授らに脅しの電話を掛けて来る人物が終盤まで誰だか分からない点である。結局それはパーンデーだったことが明かされるのだが、劇中の伏線の張り方から何となくもう一段階奥に真の黒幕がいたのではないかと感じさせられた。それはズバリ、ヴェーンカト教授を馬鹿にしていた教授である。しかし、上映時間の不足から短縮編集され、今のような形になったのではと直感された。推理映画にありがちな、単に観客の注意を逸らすための仕掛けだったのかもしれないが、今の形は多少不自然な気もした。それだけでなく、つなぎのシーンの不足を感じる部分がいくつもあった。「Shabd」の出来から察するにリーナー・ヤーダヴ監督はちゃんとした脚本を用意できる人物だと思うので、これは脚本の欠陥ではなく、撮影後の編集段階でかなりハサミを入れざるをえなかった結果ではないかと予想された。

「Paa」(2009年)に続き、アミターブ・バッチャンの演技は素晴らしかった。普段挙動不審な教授が正体を隠し、ギャンブラーの演技をして賭博をするという二重演技も要求されていたが、難なくこなしていた。名優ベン・キングズレーとの共演シーンでも一歩も引き下がっていなかった。助演扱いになるが、Rマーダヴァンも好演していた。

一応ラーイマー・セーンがRマーダヴァン演じるシャーンタヌの恋人役で出演していたが、限定的であった。むしろ新人4人の方が目立っていたし、ヒロインはその内の1人シュラッダー・カプールだと言っていいだろう。当初は真面目そうな女学生だったが、ギャンブルに参加し出してからは様々な役回りを演じることになり、存在感を示していた。絶世の美女という訳ではないが、自信溢れる演技で、潜在能力は高そうである。他の3人もそれぞれ個性があったが、特にスィドを演じたスィッダールト・ケールが光っていた。スクリーン上で映える顔をしており、今後主役も狙えるだろう。自殺した学生ビクラムを演じたドゥルヴ・ガネーシュはコメディー向け外見ではあるが、なかなか迫力ある演技をしていた。アッバースを演じたヴァイバヴ・タルワールが、役柄のせいだろうか、もっとも印象が薄かったが、彼も別に悪くはなかった。

秘密のティーン・パッティー実験チームを結成したヴェーンカト教授らは、アンダーワールドの賭博場から始めて、徐々に上のランクの賭博場に挑戦して行く。その過程で各賭博場のボスと対面する訳だが、それらのほとんどが名のある俳優になっていた。まずは曲者俳優マヘーシュ・マーンジュレーカルがホストを務め、その後出っ歯のティーヌー・アーナンド、最近専ら端役出演になってしまった元ヒーロー男優のジャッキー・シュロフ、毎度お騒がせのコメディアン兼悪役俳優シャクティ・カプール、最後にヒーロー男優アジャイ・デーヴガンが登場する。特にシャクティ・カプールとシュラッダー・カプールの親子共演は密かな見所となっている。

冒頭でボーマン・イーラーニーにスペシャル・サンクスが贈られていた。どうもアミターブ・バッチャンとベン・キングズレーが英語でする会話にボーマン・イーラーニーのヒンディー語ナレーションがかぶせられているバージョンもあるらしい。だが、僕が見たのは英語オンリーであった。

音楽はサリーム・スライマーン。賭博場のシーンなど、派手な演出を入れやすい映画だったために挿入歌も少なくなかったイメージがあるのだが、印象に残ったのは極度にセクシーなダンスが見られる「Neeyat」のみであった。

「Teen Patti」は、アミターブ・バッチャンの圧倒的な演技、アカデミー賞受賞男優ベン・キングズレーとの共演、4人の新人俳優の同時デビュー、意外に豪華な特別出演俳優陣など、見所は多いし、スリラー映画としての完成度も低くない。何よりこれが女性監督の作品であることに驚くだろう。しかし、数学理論がモチーフになっていることもあり、かなり頭を使って鑑賞することを求められているような気にさせられるので、気楽に娯楽映画を楽しみたい人には向かない。

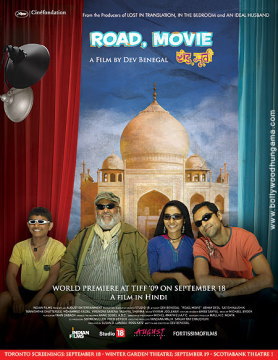

3月は中等教育以下の期末試験・受験期間に該当し、映画館の集客性が減少するため、大規模な映画の公開は控え目となる。だが、その代わり、低予算ながらも優れた作品が公開のチャンスを得られる時期でもあり、インド映画愛好家としては気が抜けない。3月第1週目の金曜日である本日、一気に数本の新作ヒンディー語映画が公開された。メジャー作品と言えるのはコメディー映画「Atithi

Tum Kab Jaoge?」のみで、他はほとんどノーマークの小粒の作品群である。しかし、その中で1本だけ、前々から公開を楽しみにしていた作品があった。デーヴ・ベネガル監督の「Road,

Movie」である。既に昨年10月の東京国際映画祭や今年2月のベルリン国際映画祭で上映されているが、この度やっとインドで一般公開となった。デーヴ・ベネガルは、パラレルシネマの巨匠シャーム・ベネガル監督の甥で、ヒングリッシュ映画(インド製英語映画)の先駆けとして評価の高い「English,

August」(1994年)で名の知られた監督である。主演は、ユニークな映画に好んで出演し、個性を発揮しているアバイ・デーオール。デーヴ・ベネガル監督とアバイ・デーオールのコンビは、それだけで期待をそそられるものがあった。

題名:Road, Movie

読み:ロード、ムービー

意味:道、映画

邦題:ロード、ムービー

監督:デーヴ・ベネガル

制作:スーザンBランダウ、ロス・カッツ

音楽:マイケル・ブルック

出演:アバイ・デーオール、サティーシュ・カウシク、タニシュター・チャタルジー、ムハンマド・ファイザル、ヤシュパール・シャルマー、ヴィーレーンドラ・サクセーナー、アミターブ・シュリーヴァースタヴ、スヒター・タッテー、ハールディク・メヘター、シュラッダー・シュリーヴァースタヴ、ローシャン・タネージャー

備考:サティヤム・ネルー・プレイスで鑑賞。

左から、ムハンマド・ファイザル、サティーシュ・カウシク、

タニシュター・チャタルジー、アバイ・デーオール

| あらすじ |

ヴィシュヌ(アバイ・デーオール)は、ラージャスターン州の田舎町でヘアオイルの商売をする父親(アミターブ・シュリーヴァースタヴ)を手伝っていたが、常々別のことで一旗あげたいと考えていた。1942年製のオンボロトラックを港町の博物館まで運転して行って売却する仕事を見つけ、これ幸いと町を飛び出す。ただ、父親からはついでにヘアオイルのセールスも頼まれ、商品を積んでいた。6日で帰って来る予定だった。

途中、ダーバー(安食堂)に立ち寄る。そこで小間使いをして働いていた少年(ムハンマド・ファイザル)も、別の場所で別の仕事をしたいと考えていた。少年はヴィシュヌに頼み込み、一緒に連れて行ってもらう。ところがトラックがオンボロ過ぎてエンジンが砂漠の真ん中で止まってしまう。少年がどこかから連れて来たのが、怪しげなメカニックのオーム(サティーシュ・カウシク)であった。オームはエンジンを直すが、メーラー(祭り)に連れて行けと言い出す。ヴィシュヌは仕方なくオームもトラックに乗せることにする。

トラックは今度は警察(ヴィーレーンドラ・サクセーナー)に止められる。ヴィシュヌがトラック用の免許証を持っていなかったため、派出所まで連行されることになる。警察はトラックに映写機が積まれているのを発見し、これから上映会を開くように命令する。どこからともなく村人たちが集まって来る。ヴィシュヌたちは野外の上映会を開く。警察は映画を見ながら酔っぱらって寝込んでしまった。その隙に3人は逃げ出す。

どこまでもどこまでも行っても何もなかった。水も尽きてしまった。途中、バンジャーラー(遊牧民)の女性(タニシュター・チャタルジー)に出会う。女性は水を求めて彷徨っていた。ヴィシュヌは彼女もトラックに乗せる。

一帯は深刻な水不足に悩まされており、水マフィアが暗躍していた。途中、井戸があったのだが、それは水マフィアの所有物だった。バンジャーラーの女性も制止するが、ヴィシュヌはお構いなしにその井戸から水を汲む。

メーラー会場らしき場所に辿り着いた。そこには何もなかったのだが、とりあえずスクリーンを立てて待っていたら、どこからともなく人々が集まって来て、メーラーが始まった。そこでヴィシュヌたちは映画を上映する。また、このときヴィシュヌとバンジャーラー女性は一夜を共にする。

翌日、道を走っていると水マフィア(ヤシュパール・シャルマー)の一団に止められる。井戸から水を汲んだことを咎められ、隠れ家へ連行される。だが、ヴィシュヌはマフィアにヘアオイルを紹介して関心を引き、積んでいた商品を水と交換して解放してもらう。途中で水を探して彷徨う人々の一団に出会い、彼らに全ての水を渡す。ついでに上映会も行うが、このときオームが突然息を引き取ってしまう。

オームを荼毘に付した後、ヴィシュヌはバンジャーラー女性や少年と別れ、そのまま港町まで行く。そこで博物館にトラックを売り、代わりにバイクを買って、道を走り出す。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

映画の1ジャンルとしてロードムービーがある。旅を主題とし、道中で起こる様々な出来事で構成された映画のことを言う。「Road, Movie」はその題名の通り、ロードムービー色の強い映画であった。映画中に具体的な地名などは現れないが、その地形などから、舞台がラージャスターン州の都市ジョードプルから始まり、砂漠地帯や塩性湿地帯を経由して、グジャラート州の港町へ移って行くことが分かる。途中で道連れとの出会いや事件などが起こり、それによってストーリーが進んで行く。圧倒的な自然の風景を飾らずにカメラに収めており、映像作品としても完成されていたし、旅映画としても魅力的であった。

当然、「道」は人生の比喩である。父親の商売を継ぐことに乗り気でなく、人生に迷いを持ち、いつもしかめっ面をした身勝手な主人公ヴィシュヌが、旅の中で、様々な出会いを経て、成長し、人生の目的を感じ取って、いつの間にか笑顔を取り戻すという過程が、言葉の力を借りずに、映像で雄弁に語られていた。途中、道なき道を行くシーンがあるが、それも彼の人生の迷走を暗示しているのだろう。一転してエンディングでは、舗装道路をバイクでかっ飛ばしている。これは人生の目的を見つけたことを示唆していると捉えられる。

その人生の転機を演出する旅の中で、特に重要な出来事と言えるのは、野外映画の上映と、水マフィアへのヘアオイル売却である。

ヴィシュヌが乗り込んだトラックには映写機が搭載されており、それを使って何度か砂漠で上映会が行われる。一生に一度も映画を見たことがないような砂漠の民たちは、即席のスクリーンに映し出される映画を喜々として鑑賞する。そこで映し出されるのは「Pyaasa」(1957年)や「Deewaar」(1975年)などの名作インド映画や、バスター・キートンやチャールズ・チャップリンの西洋コメディー映画の1シーンである。それらの野外上映会を通し、映画の原始的な喜びや楽しみが素朴に表現され、娯楽映画の原点が示されていた。少し映画に詳しい人は即座に名作「ニュー・シネマ・パラダイス」(1989年)を思い出すだろう。「Road,

Movie」の題名の中にコンマが挿入されているのも、単なるロードムービーではなく、「ムービー」にも重点を置いた映画であることが示されているのだと捉えることができる。現に、東京国際映画祭の際にデーヴ・ベネガル監督はインタビューで題名の意味について、「旅に出ること(ロード・ムービー)、道を行くこと(ロード)、道すがら映画をみせること(ムービー)なんです」と語っている(参照)。

だが、意外にも映画は「ムービー」に集約されない。途中から道連れになった少年は、このまま「ヴィシュヌ・シアター」を立ち上げ、巡回映画屋として生計を立てようと言い出す。だが、そのときまでにヴィシュヌは意を決していた。それを悟っていたバンジャーラーの女性は、少年を引き取り、ヴィシュヌを送り出す。女性はヴィシュヌと愛し合っていたが、彼には彼の人生があり、運命があり、使命があるのだと語り、別れを決めていた。そしてヴィシュヌは当初の目的を達成するため、港町へ向かう。

ヴィシュヌの決断のきっかけとなったのは、水マフィアとの商談成立である。ヴィシュヌはヘアオイル商を営む父親の後継者となることを嫌がっており、それが彼を旅に駆り立てたのであるが、水マフィアに捕まってしまい、命の危険にさらされる中で、ヘアオイルを水マフィアに売りつけることに成功し、ヘアオイル屋としての誇りに目覚める。もしかしたら水マフィアに映画を見せることで機嫌を取ることもできたかもしれない。しかしヴィシュヌはヘアオイルを選び、自らの原点に回帰したのだった。水マフィアにヘアオイルを売りつけるシーンは、普通に考えたら非現実的であり、ギャグとして受け取ったらいいのか微妙で、映画の中でもっとも弱い部分ではあったが、映画の軸足をより明確にする重要なシーンでもあった。

非現実的と言えば、塩性湿地帯のど真ん中のメーラーも幻想的な演出になっており、現実の出来事なのか、それとも夢の中の出来事なのか、いまいち受け止め方に迷った。だが、エンディングで、メーラー中に撮影した写真をヴィシュヌが見返しているシーンがあったので、現実扱いしていいだろう。何もない荒野に突然移動遊園地を中心としたメーラーが出現するというのはありえないように思えるが、実際にデーヴ・ベネガル監督が映画の構想を練るために移動映画館と共にラージャスターン州の砂漠を放浪していたときに経験した出来事をベースとしているようで、全くのフィクションではないようだ。

映画の中で多少整合性が気になったのは4点。ひとつは、映写機を回すための電気である。最初に派出所で上映会を催したときは電線から電気を盗んで来るシーンがあったのだが、それ以降の上映会ではどうやって電気を調達したのか全く描写されていなかった。2点目は日にちのことである。6日間の旅程で家を出たヴィシュヌは、当初時間を気にしており、1日、また1日とタイムリミットを計算していた。だが、最後の方では日にち計算が出て来なくなっており、どうなったのかと感じた。3点目はオームの目的についてである。オームはメーラーに行くことを目的としていたのだが、メーラーで特に何かをした訳でもなく、メーラーが終わってもヴィシュヌらと行動を共にしており、説明が不足していた。4点目は、田舎町に住むヴィシュヌが「スターバックス」について触れていたことである。まだインドにスターバックスカフェは進出していない。田舎町の青年がスターバックスを知っているのは非現実的である。しかし、これらは細かすぎることであり、映画の質には影響しない。

あからさまなコメディーシーンはなかったのだが、間の取り方やちょっとした小道具で面白おかしさを演出しているシーンがいくつかあり、監督のウィットを感じた。

アバイ・デーオールは「Dev. D」(2009年)に引き続き、独特の存在感を確立していた。彼の成長ぶりは本当に目を見張る。従兄弟のサニー&ボビー・デーオールとは全く異次元の俳優である。賢く映画を選んでおり、アバイの出演作はとりあえず鑑賞する価値があると断言できる。これからも期待したい。

監督としても有能なサティーシュ・カウシクは、老年のメカニック役を人間味溢れる演技で魅せた。少年を演じたムハンマド・ファイザルも良かったし、バンジャーラー女性を演じたタニシュター・チャタルジーも適役であった。水マフィアのヤシュパール・シャルマーも限定的な出演ながら巧みな演技をしていた。

ヒングリッシュ映画の旗手として知られる監督であるが、「Road, Movie」はヒンディー語主体の映画だった。ラージャスターン州からグジャラート州にかけての荒野が舞台となっていたが、登場人物は標準ヒンディー語を話しており、聴き取りは難しくない。ただ、ラージャスターニー方言の歌が出て来て、旅情をかき立てていた。

ところで、上述の監督インタビューの中で、気になる発言があった。「いまだに70%のインド人は移動映画館を利用している」という言葉である。インドで移動映画館の伝統があるのは知っている。映画館のない農村部では、人々は即席スクリーンに映写機で映像を映し出して映画を楽しむ。その様子はボリウッド映画でも描かれることがあり、例えば「Swades」(2004年)のシーンは印象的である。だから、今でもそういう業者が地方を巡回しており、人々が移動映画館を楽しんでいるとしても、全く不思議ではない。だが、70%もの人が移動映画館を利用していると言えるのだろうか?この数字は簡単には信じられない。そもそもインドの全人口の70%なのか、それとも映画を日常的に鑑賞している人の内の70%なのか?農村に住んでいても、最寄りの町の映画館へ行って映画を見る人はたくさんいるはずだし、町の近隣の農村では移動映画館はあまり流行しないことが容易に予想される。最近はVCDやDVDが普及しているため、移動映画館業者にとってはますます商売しづらい状況になって来ているのではなかろうか?インドの農村人口は2001年の国勢調査データで72.2%である。この数字をそのまま移動映画館利用者に当てはめただけではないだろうか?70%というのは、衝撃的ではあるが、厳密な数字ではないように思える。

「Road, Movie」の上映時間は1時間半ほどで、一般的インド映画に比べるとやたら短く感じるのだが、適度にいろんな要素が詰まっており、損な気分にはならない。インドの地を這った映像も美しく、映画好きな人の心を掴みやすい内容で、優れた作品だと言える。

| ◆ |

3月6日(土) Atithi Tum Kab Jaoge? |

◆ |

インドには「アティティ・デーヴォー・バヴァハ(अतिथि देवो भवः)」というサンスクリット語の美しい言葉がある。「客人は神様と同じ」という意味である。客人の世話をすることは神様の世話をすることと同じで、功徳を積む行為だとされる。インドの宗教的な祭りを分析すると、客人となって家にやって来る神様をもてなし、その後に送り出すというプロセスを取っているものがいくつかある。例えばナヴラートリからダシャハラーにかけての期間は、ドゥルガー女神が各家庭にやって来て9日間滞在し、また去って行くお祭りであり、ガネーシュ・チャトゥルティー(ガネーシュ生誕祭)は、やはりガネーシュ神が11日間各家庭に滞在するお祭りである。インドでは、客人は神様であり、神様は客人なのである。

また、「アティティ」という言葉は「客」を意味するのだが、この語は「ア」と「ティティ」に分解することが出来る。「ア」は否定の接頭語、「ティティ」は「日にち」である。つまり、「客」とは、「やって来る日が分からないもの」であり、言い換えれば、突然の来客こそが真の客人であり、そういう「招かれざる客」を精一杯もてなすことが、神様への信仰につながると考えられている。

だが、突然の来客を歓迎する文化は、大家族制と切っても切れない関係がある。様々な世帯に属する多人数のメンバーで構成されている家庭では、1人や2人人が増えても、毎日の生活にそう変化は起こらない。だから、突然の客人を歓待するだけのキャパシティーを持っている。だが、核家族で、しかも夫婦が共働きの家庭ではそうはいかない。1人客人が来ただけで、生活に大きな支障が出て来る。つまり、来客を歓迎しない文化が生まれやすくなる。現在公開中の「Atithi

Tum Kab Jaoge?」は、そんな典型的な核家族・共働き家庭に突然やって来て居座り、なかなか帰ろうとしない客人を巡る騒動を描いたコメディー映画である。毎日の雑事に忙殺されて人間関係が希薄になりがちな現代人の生活と、人間関係第一の古き良き田舎の生活のギャップを風刺した映画とも言える。

題名:Atithi Tum Kab Jaoge?

読み:アティティ・トゥム・カブ・ジャーオーゲー?

意味:客よ、お前はいつ帰る?

邦題:帰らざる客

監督:アシュヴァニー・ディール

制作:アミター・パータク

音楽:プリータム

歌詞:イルシャード・カーミル

振付:ラージュー・カーン、アハマド・カーン、ラヴィ・バタリー

出演:アジャイ・デーヴガン、コーンコナー・セーンシャルマー、パレーシュ・ラーワル、サティーシュ・カウシク、アキレーンドラ・ミシュラー、サンジャイ・ミシュラー

備考:サティヤム・ネルー・プレイスで鑑賞。

左から、アジャイ・デーヴガン、パレーシュ・ラーワル、

コーンコナー・セーンシャルマー

| あらすじ |

シナリオライターのプニート(アジャイ・デーヴガン)とインテリア・デザイナーのムンムン(コーンコナー・セーンシャルマー)の夫婦は、1人息子と共に、ムンバイーのマンション・ソサエティーに住んでいた。ある日、彼らの家に、ウッタル・プラデーシュ州のゴーラクプルから、ランボーダル・バージペーイー(パレーシュ・ラーワル)という名の「叔父」が訪ねて来る。プニートはそんな叔父がいたとは知らなかったが、とりあえず家に迎え入れる。

田舎暮らしのランボーダルは、田舎の生活習慣をそのままムンバイーのマンション・ソサエティーでも守ろうとする。早朝起床して大音響でうがいをし、掃除人の掃除の仕方を厳しく監視し、勝手に客人を招き入れ、次から次へと料理の注文をする。プニートもムンムンもランボーダルの直接的・間接的な邪魔のせいで、仕事を失いかけることになる。既に滞在日数は数週間になろうとしており、一体いつ帰ってくれるのかとイライラを募らせる毎日であった。何とか無理矢理送り返そうと何度か計画を立てたが、どれも失敗に終わった。

折りしもガネーシュ生誕祭の時期であった。ランボーダルは家にガネーシュ神の像を安置し、お祈りを始める。その頃から次第にプニートとムンムンの人生はランボーダルの存在のおかげで好転し始める。ところが、ガネーシュ生誕祭最終日、ガネーシュ像を家族で海に流しに行ったところ、ランボーダルが行方不明になってしまう。祭りの会場ではあまりの混雑のせいで人々が将棋倒しになり、多数の死者が出るという事件が発生する。プニートらは病院を回ってランボーダルの安否を確認するが、見つからなかった。

翌朝、マンションに戻って来ると、ランボーダルが家を出ようとしていた。ランボーダルは駅に切符を予約しに行っており、そのせいで昨晩帰りが遅くなってしまったのだった。プニートは連絡しなかったことを怒るが、それと同時に叔父が無事だったことにホッとし、そしてもう行ってしまうことに悲しみを覚えていた。ランボーダルは、また来年来ると言って去ろうとする。ところが、そこへランボーダルを「叔父さん」と呼ぶ人物が現れる。実はランボーダルはプニートの叔父ではなく、その人の叔父だった。マンションの棟を間違えたためにプニートの家に来てしまったのだった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

単に、迷惑な客人が引き起こす騒動を面白おかしく描いたコメディー映画ではなかった。客をもてなすという当然の行為ができなくなっているほど余裕がない現代の都会人の生活様式への批判であるだけでなく、核家族の危険性への警鐘もこの映画のメッセージに間違いなく含まれていた。主人公の家庭は夫婦共働きで、それぞれの仕事でそれぞれ成功のための努力が払われていたが、その代わり彼らの子供は、普通は家庭で自然に身に付けるべき知識を身に付けられておらず、ヒンディー語のテストで赤点を取ったりしていた。だが、「叔父」が家に来たことで、本来祖父母から孫へと受け継がれるべき伝統的な知恵や情緒教育の継承が生まれ、子供はヒンディー語のテストでも高得点を取るようになった。古い価値観や道徳観を捨てた都会の生活に「本当にこれでいいのか?」と疑問を投げかける映画が近年目立つようになって来たが、「Atithi

Tum Kab Jaoge?」は、コメディータッチで、観客を楽しませながら、そういう社会的メッセージを伝えるのに成功していた。

アジャイ・デーヴガンは、はっきり言って元々あまり家庭的なイメージのない男優なのだが、人気女優カージョールと結婚し、夫婦揃って家電製品などのTVCMによく出演しているため、すり込み効果によって、いつの間にか家庭人のイメージにもフィットして来ているように感じる。「Atithi

Tum Kab Jaoge?」はそれをうまく利用したと言える。コーンコナー・セーンシャルマーとのスクリーン上の相性は必ずしもよくないのだが、コーンコナー自身演技力のある女優であるため、チグハグさは感じなかった。

パレーシュ・ラーワルは既にボリウッドで一目も二目も置かれた演技派男優であり、特にコメディーは彼の得意分野で、この映画の台風の目となっていた。同時に、周囲の人々への底なしの愛情も自然に表現しており、「招かれざる客」に適任であった。

音楽はプリータムだが、それほどストーリーに密接に関わった挿入歌はなかった。ひとつコメントをしておくと、ヴィシャール・バールドワージ監督「Omkara」(2006年)のヒット曲「Beedi」を、ドゥルガー女神の賛歌に替え歌した「Jyoti

Jalaile」が面白かった。ボリウッドのヒット曲を神様の賛歌に(勝手に?)改造して売り出すのは実はインドの宗教的聖地でよく見られる現象である。そういう替え歌が収められたCD、VCD、DVDが寺院やダルガー(聖者廟)の参道などで売られている。「Jyoti

Jalaile」はそれをボリウッド側がさらにパロディーにした画期的な例だと言える。

言語はヒンディー語だが、パレーシュ・ラーワル演じるランボーダルはサンスクリット語彙を多用したシュッド・ヒンディー(純ヒンディー語)に近い話し方をする。よって、日常会話程度の語学力だと多少理解度が落ちるだろう。

「Atithi Tum Kab Jaoge?」は、社会的メッセージが込められた、意味のあるコメディー映画である。現代の都市在住インド人が都会の日本人とあまり変わらない悩みを抱えているのも垣間見られて面白い。期待していたほどゴージャスな雰囲気の映画ではなかったが、見て損はない。

| ◆ |

3月7日(日) Jashn-e-Khusrau 1 |

◆ |

2月末、Jahan-e-Khusrau(クスローの世界)という音楽舞踊祭が3日間に渡って開催され、その初日のチケットが手に入ったので見に行った(参照)。そうかと思っていたら今度はJashn-e-Khusrau(クスロー祭)という似たような名前のイベントが始まった。どちらも13~14世紀に生きた詩人・芸術家・聖者アミール・クスローに捧げられているが、全く別のイベントである。

アミール・クスローは、文化・文学・芸術・宗教・言語などの分野において非常に重要な働きをした伝説的人物である。名字はフスロー、クスラウ、フスラウなどとも表記される。アミール・クスローがどこで生まれたかについては諸説があるが、チンギス・ハーン率いるモンゴル軍の蹂躙を逃れて中央アジアから北インドに移民して来たトルコ人の末裔で、人生の大部分をデリーで過ごしたことは確かである。アミール・クスローはデリー・サルタナト朝の歴代皇帝に仕えた有能な官吏であると同時に、デリーを拠点にしてインドの人々に愛のメッセージを広めたスーフィー聖者ニザームッディーン・アウリヤーの愛弟子でもあった。現在ヒンディー語またはウルドゥー語と呼ばれている言語やその文学の基礎を築いた人物とされている上に、カッワーリーやヒンドゥスターニー音楽などの音楽ジャンルを創始したとも言われている。さらには、現在インド古典音楽に欠かせないスィタールやタブラーも彼の発明とされている。アミール・クスローの墓廟は、師匠ニザームッディーン・アウリヤーの墓廟のすぐ前に建っており、ニザームッディーンと並ぶ聖者として様々な宗教コミュニティーの人々から篤い信仰を受けている。

Jashn-e-Khusrauは、アーガー・カーン財団とインド国際センター(IIC)の主催のイベントで、アミール・クスローに関するカッワーリー、ヘリテージ・ウォーク、レクチャー、映画上映などから構成された総合的文芸祭である。今回が第1回となっている。3月4日から既に始まっており、14日まで続く。

どれも楽しそうなイベントばかりなのだが、特に興味を引かれたのは一連のカッワーリー公演であった。イベント期間中、6組のカッワール・グループがパフォーマンスを披露する。既に5日にはデリーのミラージ・アハマド・ニザーミーが、6日にはパーキスターンはカラーチーのガウス・ムハンマド・ナスィール・ニヤーズィーがカッワーリー公演を行った。本日はデリーのグラーム・フサイン・ニヤーズィーとスルターン・アハマド・ニヤーズィーのグループの公演になっており、時間もあったので、見に行くことにした。会場はニザームッディーンのチャウサト・カンバー。これは64本の柱で支えられた霊廟で、1623年の建築物である。このチャウサト・カンバーの前に広場があるのだが、ここはニザームッディーン・アウリヤーやアミール・クスローのウルス(命日祭)の会場となっている。この広場がカッワーリーのコンサート会場になっていた。エントリーはフリーで、セキュリティーも厳しくなかった。午後6時頃に会場に着いたら、まだほとんど客席が埋まっていなかったので、かなりいい席に座ることができた。

午後6時半開演であったが、驚くべきことに午後6時半ピッタリにコンサートが始まった。インドでは稀なことである。正確にはマグリブ(日没)のアザーンが終わった後に始まった。ステージには、白いシェールワーニーを来た男性3人、黒いシェールワーニーを来た男性8人、そして数人の子供が座っていた。中心に居座るのがリーダーのグラーム・フサイン・ニヤーズィーで、両脇に座ってハルモニウムを奏でながらボーカルも務めるのが息子たちであった。おそらく右に座っていたのが長男のスルターン・アハマド・ニヤーズィーであろう。黒服の人々は基本的にコーラスと手拍子のみであったが、グラーム・フサイン・ニヤーズィーの真後ろに座っていた大男がタブラーを演奏していた。つまり、楽器はハルモニウム2台とタブラー1面というシンプルな構成である。彼らは普段、ニザームッディーン・アウリヤー廟でカッワーリーを演奏している由緒正しいカッワールである。

グラーム・フサイン・ニヤーズィーとそのグループ

ハルモニウムの持ち方がかっこいい

およそ2時間の公演時間の中で9曲が矢継ぎ早に演奏された。まずは演奏の始まりを告げる儀式的なカウル曲「Man Kunto Maula」から始まり、バダーイー「Aaj

Badhawa」、イーディー「Eidgaahe Ma Ghareeban」、フィラーク「Bahut Din Beete Piya Ko Dekhe」、ガザル「Jazetan

Burdi Jaani Hanuz」、シカーヤト「Gar Naari Ganwaari」、ガザル「Nami Daanam Chi Manzil

Bood Shab Jaaye Ke Man Boodam」、ナズム「Chhap Tilak Sab Chheeni Re」と続いた。そしてトリの曲はやっぱり定番の「Aaj

Rang Hai Ri Ma」であった。これは、ニザームッディーン・アウリヤーとの出会いを母親に喜々として伝える内容となっており、また、「色」という言葉が何度も出て来ることから、ホーリーの歌ともされている。非常に人気のある曲である。途中、イシャー(夜)のアザーンのために数分間中断があったが、それ以外はほとんど休みなしであった。

曲名から察せられるように、ヒンディー語(ウルドゥー語)の歌と同じくらい、ペルシア語の歌も歌っていた。イスラーム教徒による政権がインドに樹立して以来、インドではペルシア語が公用語・文化語として君臨して来たため、ペルシア語の詩作や文学も盛んに行われた。ちょうど現在インド人が盛んに英語で著作をしている状況とよく似ている。だから、その時代の伝統を受け継ぐインドのカッワールたちがペルシア語の歌を歌うのは別段変なことではない。ただ、会場の様子を見ていて面白かったのは、西アジアの人々がけっこういたことである。ちょうど隣に座っていた家族がアフガーニスターン人であったし、多分イラン人や中央アジア人もいたのではないかと思う。ニザームッディーン・エリアにはイスラーム圏からの旅行者が多く滞在しているため、常にイスラーム国際的な雰囲気となっている。たまたま居合わせたそれらの国々の人々が多数会場に来ていたとしても不思議ではない。インド人一般観衆の多くはペルシア語の歌をあまり理解せずに聴いていたのではないかと思われるが、イラン、アフガーニスターン、中央アジアなどのペルシア語文化圏の人々はおそらくペルシア語の歌を特に楽しんでいたように思われた。主催者は特に演奏者と観客の交流を禁止していなかったため、簡単に演奏者にナズラーナー(おひねり)を渡せる状態にあった。ナズラーナーを渡すタイミングと、外見上から予想される渡す人の国籍を見ていると、インド人はヒンディー語(ウルドゥー語)の歌を楽しみ、西アジア・中央アジア系の人々はペルシア語の歌を楽しんでいるような感じだった。

中央に座ったグラーム・フサイン・ニヤーズィーの統率力のおかげか、演奏がとても統制されており、キビキビとしたパフォーマンスであった。インドの古典音楽コンサートでは、演奏者がそれぞれ自己主張をし過ぎてステージ上で音楽的に一触即発の状態が発生し、見ていてハラハラすることもあるのだが、彼らの演奏ではそういうことはなかった。グラーム・フサイン・ニヤーズィーはもう老齢で、声は必ずしも伸びのあるものではなかったが、2人の息子が若々しく力強い声で支えており、図形に喩えれば三角形の、安定感のあるカッワーリーになっていた。シンプルな楽器構成による、カッワーリーの原型に忠実な演奏にも好感が持てた。

今後、3月12日にはウッタル・プラデーシュ州アムローハーのイフテカール・アハマドとそのグループ、13日にはパーキスターンはカラーチーのファリード・アヤーズ、アブー・ムハンマドとそのパーティー、14日にはウッタル・プラデーシュ州ラームプルのムハンマド・アハマド・ワールスィー・ナスィーリーとそのパーティーのカッワーリー公演がある他、今後もまだまだ様々なイベントが目白押しとなっている。ニザームッディーン・エリアやフマーユーン廟エリアをガイドと共に散歩するヘリテージ・ウォークも面白そうである。

| ◆ |

3月12日(金) Sufi Soul: The Mystic Music of Islam |

◆ |

先日、Jashn-e-Khusrauというイベントの一環として行われたカッワーリー公演のことを書いた。その後もこのイベントは続行中である。文化首都デリーにおいてこういう文化行事は珍しくないのだが、うまく広告されていなかったり、詳細が不明だったり、閉鎖的だったりして、わざわざ足を伸ばす気にならないことも多い。その点、Jashn-e-Khusrauはオープンで、しかもインドでは稀なことに時間厳守であり、好感が持てた。カッワーリー公演を見に行ったときにイベント・プログラムをもらっていたので、それを眺めながら、他のイベントにも参加してみようという気分になった。

昨日は、Jashn-e-Khusrauの中でも「トーク」に分類されているイベントに参加した。会場はインド国際センター(IIC)の会議室で、ボストン大学のスニール・シャルマー助教授が「Literary

Aspects of Amir Khusrau's Poetry」と題した講演を聴きに行った。スニール・シャルマー助教授はペルシア語文学の専門家で、アミール・クスロー(1253-1325年)のペルシア語の著作を中心に、彼の文学上の貢献について議論していた。クスローが、先達のペルシア語詩人ニザーミー(1141-1203年)の著作をどのように翻案してインド化し、さらにオリジナル作品の創作に転向して行ったか、彼の作品からクスローのどのような人物像が浮かび上がって来るのか、などについて、貴重な写本の挿絵も交えながら、概観されていた。

どちらかというとクスローのヒンディー語・ヒンドヴィー語の詩作に興味があり、その辺りのことを知りたくて講演に赴いたのだが、シャルマー助教授はペルシア語文学をフィールドとしているために、意図的にこちらの方面の込み入った話には踏み込んでいなかった。現在インドにはアミール・クスロー作とされるヒンディー語の詩がかなり残っており、何を隠そうカッワールたちが好んで歌うヒンディー語の詩の多くも彼の作だとされているのだが、それが本当にクスロー自身のものなのかは、やはり実証不可能のようだ。

同様のことはカビールなどの中世バクティ詩人の作品についても言える。インドでは、ある偉大な詩人が現れると、後世の人々がその詩人の詩を思い思いに改変して伝えて行くだけでなく、そのスタイルを真似て新たに詩を作り、その詩人の作品群の中に追加して行く傾向がある。よって、現在まで様々な形で伝わっている作品の中から真のオリジナルを特定するのは非常に困難となっていることが多い。

この講義でもっとも印象に残ったのは、アミール・クスローの親友ハサン(Amir Hasan Sijzi)のことである。ハサンも同じくニザームッディーン・アウリヤーの弟子で、ペルシア語の優れた詩人であった。ニザームッディーン・アウリヤーの言行録「Fawa'id-ul-Fu'ad」を著したのもハサンである。どうもクスローとハサンはただならぬ関係にあったようで、2人は片時も離れ離れでいられなかったらしい。一説によると、詩人としての評価は元々クスローよりも「インドのサーディー(著名な中世ペルシア詩人)」と言われたハサンの方が高かったようなのだが、なぜか現在ではアミール・クスローの方が圧倒的な知名度を持つに至っている。やはりペルシア語だけでなく、庶民の言語であるヒンディー語で詩作をしたことが、後世までクスローが伝説的な人気を維持できた理由なのであろうか。

中心にいるのがニザームッディーンで

左がクスローだとすると、右がハサンか

現在アミール・クスローの墓はニザームッディーン廟にあり、聖者として信者たちの参拝を受けているが、果たしてハサンの墓はどこにあるのか、どういう状態なのか、興味が出て来た。個人的に調べてみたらなんとハサンの墓はマハーラーシュトラ州ダウラターバード近くのクルダーバードにあることが分かった。ここはムガル朝第6代皇帝アウラングゼーブなどの墓があることで知られている墓の町である。ムハンマド・ビン・トゥグラク治世の1327年頃に首都がデリーからダウラターバードに遷都され、デリー住民は強制的にダウラターバードに移住させられたが、そのときにハサンもダウラターバードに移住し、そこで死去したのだろう。ちなみにアミール・クスローはムハンマド・ビン・トゥグラクが即位した直後に、ニザームッディーン・アウリヤーの後を追うように死んでいる。アミール・クスローとニザームッディーン・アウリヤーの墓がほぼ隣り合わせに並んでいるのに、アミール・クスローと相思相愛だった親友のハサンの墓だけがデリーから遠く離れたデカン高原にあるのは皮肉なことだ。

会場となった会議室には、いかにもアカデミックな雰囲気の人々が集まっていた。1時間の講義の後、質疑応答の時間となったが、いきなり「講義の内容は一般向け過ぎた」とでも言わんばかりに高度な質問がぶつけられており、ペルシア語文学やアミール・クスローの専門家が集まってしまっていることが予想された。物見遊山で足を踏み入れるような場所ではなかったようだ・・・。

11日のJashn-e-Khusrau関連イベントは上記の「トーク」のみであった。翌日は「フィルム」となっており、インド国際センターのオーディトリアムで2本の映画が上映された。上映作品は、「Sufi

Soul: The Mystic Music of Islam」と「Nusrat Fateh Ali Khan: A Voice from Heaven」である。その内、前者を鑑賞した。これはスーフィズムを題材にしたドキュメンタリー映画で、監督はサイモン・ブロートン。敬愛する英国人作家ウィリアム・ダルリンプルがナレーターとストーリーを担当している。とは言っても新しい作品ではなく、既に2008年にDVDが発売されており、上映会もDVDによるものであった。さらに、後で自宅でネット検索してみたところ、ネット上で全部視聴することができたので多少がっかりした(参照)。

Sufi Soul: The Mystic Music of Islam

50分ほどの短い映画であったが、内容はとても濃厚で、かつ分かりやすく、ここで紹介するに値すると感じた。映画では、スーフィズムの起源をシリアに求めつつ、舞台をトルコ、パーキスターン、インド、モロッコと移しながら、スーフィズムの広がりを、音楽と舞踊を中心にまとめている。その中で、ヌスラト・ファテ・アリー・ハーン、ラーハト・ファテ・アリー・ハーン、アービダー・パルヴィーンなどのスーフィー音楽家や、人気スーフィーロックバンド「ジュヌーン」のサルマーン・アハマドなど、印パ音楽通にはお馴染みの顔ぶれや、トルコ、モロッコ、セネガルなどの代表的なスーフィー音楽家なども登場する。さすがにそれらの音楽家までは把握していないが、ワールドミュージックに詳しいよろずエキゾ風物ライターのサラーム海上さん(ブログ)辺りなら瞬時に分かってしまうかもしれない。

インドのスーフィズムは、ヒンドゥー教とイスラーム教の融和という文脈で語られることが多いのだが、面白いことにシリア辺りでは、スーフィズムはキリスト教と習合していたりするみたいだ。また、全く知らなかったのだが、欧化政策を採るトルコではスーフィズムは禁止されているようで、旋回舞踊で有名なメヴレヴィー教団も、観光目的でのみ活動を許されていると言う。トルコには、スーフィズム最高の詩人とされるジャラールッディーン・ルーミーの廟があったりして、かつてはスーフィズムの一大中心地だったのだが、現在では喜ばしい状況にないみたいである。ただ、人々の心の中にスーフィズムはまだ生きており、最近では電子音楽とスーフィー音楽・舞踊・詩の融合を図った新たな動きも出て来ていることが示唆されていた。

インドに住んでいるので、スーフィー音楽というとどうしてもインドのスーフィー音楽を思い浮かべてしまうのだが、「Sufi Soul」の中ではその先入観をかなり打ち破ってくれるようなヴァラエティーに富んだスーフィー音楽の世界が紹介されていた。興味深かったのは、トルコやモロッコのスーフィー音楽の中で笛が多用されていることである。インドやパーキスターンのカッワーリーやスーフィー音楽では笛はあまり使わないので、新鮮な驚きがあった。しかし、改めて印パのカッワーリーは世界のスーフィー音楽の中でも特別洗練された部類に入ると感じた。

映画では、スーフィズムに触れる中で、イスラーム教原理主義にも批判的に言及されていた。パーキスターンのイスラーム主義政党ジャマート・イスラーミーに取材しており、「音楽は悪だ」という期待通りの言葉を引き出していた。映画の中では度々、スーフィズムの愛のメッセージが繰り返され、イスラーム教原理主義の排他的な考え方が否定されていた。ルーミー曰く、「我々はUniteするためにいる。Devideするためではない」、パーキスターンのジュグヌー・モースィン女史曰く、「原理主義者たちは人間の弱さを理解しない。スーフィズムは人間の弱さを理解する」、ジュヌーンのサルマーン・アハマド曰く、「スーフィズムとの戦いは負け戦になる。なぜなら人々に愛されているのはスーフィズムだからだ」などなど、様々な人々の発言をつなぎ合わせ、スーフィズムの愛のメッセージを紡ぎ出していた。特にパーキスターンの部分では、ウィリアム・ダルリンプルの最新作「Nine

Lives: In Search of the Sacred in Modern India」の第5章「The Red Fairy」と共通するものがあった。おそらくこのドキュメンタリー映画の取材からさらに着想を膨らませて書いたのだろう。

ところで、今回ウィリアム・ダルリンプルの動いている姿を初めてまじまじと見ることができた。実は昔、生で目撃したことはあるのだが、ここまで動き回りしゃべりまくっているのを見るのは初めてだった。・・・かなり特徴のあるしゃべり方をする人だと感じた。振る舞いも何だか普通ではない。今までイメージしていた彼とだいぶ違った。それが一番のショックだったかもしれない。アマゾンでDVDのレビューを見てみたら、「ナレーターは出しゃばるな」と書かれていて苦笑した。

| ◆ |

3月13日(土) Jashn-e-Khusrau 2 |

◆ |

先週に引き続き、今週も金、土、日と、Jashn-e-Khusrauのカッワーリー公演が行われている。今日はパーキスターンのファリード・アヤーズ&アブー・ムハンマド兄弟の公演だった。先週のカッワーリー公演はニザームッディーンのチャウサト・カンバーが会場になっていたが、今週はインド国際センター(IIC)のファウンテン・ローンが会場だった。

IICは著名な文化人のみがメンバーになれる一種のサロンである。それを反映して、観客には年配の教養層らしき人々が目立った。おそらく、カッワーリーに興味があるというよりは文化行事一般に興味のある人々が多かったと思う。チャウサト・カンバーでの公演とはまた違った客層だったように感じた。6時半開演で、6時過ぎに会場に着いたが、既にほとんどの席は埋まっており、後方に座らざるをえなかった。公演が始まった段階では会場は座席に座りきれなかった立ち見や直座りの人々で一杯となり、非常に盛況なコンサートとなった。

本日のカッワール、ファリード・アヤーズとアブー・ムハンマドは、アミール・クスローの弟子サーマト・ビン・イブラーヒームを創始者とする、700年の歴史を持つカッワーリー・バッチェー派に属している。彼らの父親ラズィーウッディーン・アハマド・カーンは著名なカッワールで、元々ハイダラーバード藩王国の宮廷で演奏をしていたが、ハイダラーバード藩王国がインドに併合されたことでパーキスターンに移住し、音楽活動を続けた。2003年に死去した後は、2人の息子ファリード・アヤーズとアブー・ムハンマドが後を継いでいる。ちなみに、彼らは公式ウェブサイトとしてqawwal.comのドメイン名を取得している。なかなかインフォマティブなサイトとなっている。他方、qawwali.comは今のところ有効活用されていない。

ファリード・アヤーズとアブー・ムハンマドのグループは8人で構成されていた。ファリード・アヤーズとアブー・ムハンマドがハルモニウムとボーカルを務め、両脇の4人が手拍子とコーラスであった。中央裏にタブラー奏者が1人と、向かって左奥に縦置きのパワーワジみたいな打楽器(名称不明)を演奏する人が1人いた。やはり伝統的な構成のグループであった。

ファリード・アヤーズ(右前)とアブー・ムハンマド(中央前)

偶然、先週鑑賞したグラーム・フサイン・ニヤーズィーのグループと演奏曲がほとんど同じであった。カウル「Man Kunto Maula」から始まり、ガザル「Nami

Daanam Chi Manzil Bood Shab Jaaye Ke Man Boodam」、イーディー「Eidgahe Ma Ghareeban」、アーシカーナー「Bahut

Kathin Hai Dagar Panghat Ki」、フィラーク「Zehaal-e-Miskeen」、ガザル「Bahut Din Beete

Piya Ko Dekhe」、ガザル「Chasme Maste Ajabe」と演奏して、最後は定番の「Aaj Rang Hai Ri Ma」でしめた。前半はペルシア語の曲中心で、後半はヒンディー語の曲が多かった。曲順が違うだけで先週聴いた曲とほとんど同じだったのだだが、おかげで両カッワールの演奏を簡単に比較をすることができ、グループが違うとこうまで違って聞こえるのかと新鮮な驚きを感じた。

グラーム・フサイン・ニヤーズィーは、派手な演出抜きに淡々と曲目をこなすタイプの公演であったが、ファリード・アヤーズはよりショーマンシップに溢れており、歌の合間に解説やウンチクを挟みながら、独自のアレンジをかなり大々的に織り込みながら、そして最前列に座る主賓に呼びかけながら、観客を楽しませるタイプのパフォーマンスであった。ただ、お遊びの部分が多すぎたために最後の方は時間が足りなくなってしまい、「Aaj

Rang Hai Ri Ma」がかなり駆け足の演奏になってしまったのが残念であった。

また、初めにペルシア語の歌を続けて歌ったために、ペルシア語の分からない一般の観客を乗せることに失敗していたように感じた。そんなに夜遅くなってないのに、公演の途中でパラパラと席を立つ人がいたが、それはやはり退屈だったのだろう。ファリード・アヤーズは時折ペルシア語の歌詞をヒンディー語で解説してくれていたが、全部ではなく、むしろ観客はある程度ペルシア語を理解するだろうとの前提の下に演奏していたような印象を受けた。ニザームッディーンのチャウサト・カンバーにおいては、ペルシア語の歌は不思議と空気とマッチしていたが、デリーのエリート文化施設であるIICにおいては場違いな感じがした。インドのパフォーミングアートは、観客の質がパフォーマンスの質を大きく左右する。今日の公演に来ていた観客はカッワーリー公演には必ずしも上質の観客ではなかった。

明日はJashn-e-Khusrauの最終日となり、ウッタル・プラデーシュ州ラームプルのムハンマド・アハマド・ワールスィー・ナスィーリーとそのグループがカッワーリー・パフォーマンスを行う。また、実はJashn-e-Khusrauは、Aalam-e-Khusrau(クスローの世界)というより大きなプロジェクトの一部で、今後もAalam-e-Khusrau関連の文化行事が予定されているらしい。

| ◆ |

3月14日(日) Right Yaaa Wrong |

◆ |

3月12日に、毎年恒例の都市対抗クリケット・リーグ、インディアン・プレミア・リーグ(IPL)が開幕した。このリーグは、毎日1~2試合を消化しながら、4月25日の決勝戦まで続く。この期間、インド人の関心は完全にクリケット一色となるため、映画業界は話題作の公開を避ける傾向にある。代わりにこの期間に上映されるのは、低予算映画だったり、完全に映画祭向けの映画だったり、訳あり映画だったりする。当たりがないこともないのだが、外れを引く可能性が通常時に比べてかなり高くなるので、もしこの時期にインド映画を見ようと思ったら、慎重な選択が必要となる。

3月12日には少なくとも5本の新作ヒンディー語映画が一気に公開された。今まで全く聞いたこともないようなタイトルもあり、今週は駄作の山になっていることがうかがわれた。その中でもキャストに比較的アピール力があるのは「Right

Yaaa Wrong」であった。サニー・デーオールとイーシャー・コッピカルは多少不安要素であるが、イルファーン・カーンとコーンコナー・セーンシャルマーの名前があるだけである程度の質が予想された。今週は全く映画を見ないという選択肢もあったが、どうせなら1本だけ見てみようと思い、この映画を見ることにしたのであった。

題名:Right Yaaa Wrong

読み:ライト・ヤー・ロング

意味:正しいか間違っているか

邦題:善か悪か

監督:ニーラジ・パータク

制作:クリシャン・チャウドリー、ニーラジ・パータク、プニート・アガルワール

音楽:モンティー・シャルマー

歌詞:サミール

衣装:シンプル・カパーリヤー

出演:サニー・デーオール、イルファーン・カーン、コーンコナー・セーンシャルマー、イーシャー・コッピカル、ディーパル・シャー、アーリヤン・ヴァイド、ゴーヴィンド・ナームデーオ、サンジャイ・スィン、アリー・ハージー、アショーク・サマールト、ヴィジャイ・パーテーカル、カムレーシュ・サーワント、アルヴィンド・ヴァイディヤ

備考:DTスター・サーケートで鑑賞。

左から、コーンコナー・セーンシャルマー、サニー・デーオール、

イルファーン・カーン、イーシャー・コッピカル

| あらすじ |

ゴア州警察の英雄アジャイ・シュリーダル警視監(サニー・デーオール)は、親友で同僚のヴィナイ・パトナーイク(イルファーン・カーン)と共に数々の難事件を解決していた。だが、あるとき犯罪者の銃弾を受けて下半身不随になってしまう。

一方、アジャイの妻アンシター(イーシャー・コッピカル)は、アジャイとの間にアーシーシュという息子がいながら、アジャイの腹違いの弟サンジャイ(サンジャイ・スィン)と不倫関係にあった。アジャイが車椅子生活を余儀なくされたことで、アンシターが今までのように自由に外出できなくなったため、アジャイの手助けをすることを理由にサンジャイはアジャイの家に住み込むようになる。そしてアンシターと不倫を続けた。

アジャイは人生に絶望しており、自分に多額の保険をかけて死ぬことを決意し、それをアンシターとサンジャイに伝える。そして、自分の死を他殺に見せかけるために、2人の協力を仰ぐ。元々アジャイを邪魔に思っていた2人は、その計画に乗ることを決める。アジャイは綿密な計画を立て、2人に指示する。2人はその指示通りに動き、ある晩、強盗を装ってアジャイの家に侵入し、彼に発砲する。

アジャイを殺したアンシターとサンジャイは喜んで抱き合うが、なんとアジャイは死んでおらず、その様子を見ていた。アジャイはまずサンジャイを殺し、アンシターの前で立って見せて、彼女をも殺す。実はアジャイは既に下半身不随をある程度克服しており、立てるまで回復していた。また、彼はサンジャイとアンシターの不倫のことも知っていた。2人を巧妙に殺害するため、2人に空砲を発砲させ、正当防衛に見せかけて逆に返り討ちにしたのだった。

駆けつけたヴィナイら警察は、サンジャイとアンシターが共謀してアジャイを殺そうとして返り討ちにあったという話を信じ、そのままその事件を終わりにしようとする。ところが、ヴィナイはこの事件に不審を抱き、もう一度捜査をし直す。上層部から理解を得られなかったヴィナイはメディアに意図的にリークして世間の関心を煽り、何とかアジャイが計画的に2人を殺したことを立証しようとする。

ところが、法律と警察を知り尽くしたアジャイは全く尻尾を見せなかった。ヴィナイの妹で弁護士のラーディカー(コーンコナー・セーンシャルマー)も、兄よりもアジャイのことを信じ、彼に荷担する。ヴィナイとラーディカーは法廷で争うことになった。ヴィナイはいくつか決定的な証拠を掴んでいたが、ラーディカーはそれらの弱点を突いて無効化する。アジャイが歩行可能かどうかが裁判の争点となったが、アジャイは決して歩ける素振りを見せなかった。最後には嘘発見器にも頼ったが、アジャイは嘘発見器対策もしており、嘘は暴けなかった。結局アジャイは無罪を言い渡される。

アジャイは治療のため米国に行くことになっていた。ラーディカーは空港まで見送りに行く。そこへヴィナイも駆けつける。アジャイはヴィナイに1通の手紙を渡す。そこで彼は初めて彼に、計画的に2人を殺したことや、既に歩けるようになっていることなどを明かす。ヴィナイは彼を捕まえず、そのまま米国へ見送る。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

法律の厳格な遵守をモットーとする警官ヴィナイが、不倫関係にあった妻と義弟を計画的に殺害した疑いのある親友アジャイを有罪にするために奔走するという、なかなかユニークな展開のスリラー映画であった。しかも、アジャイの弁護を、ヴィナイの妹で弁護士のラーディカーがすることになり、さらに一捻りがあった。もし自分の最愛の人が犯罪を犯したことが分かったらどうするか?法律に従ってその人に罰を与えるのが正しいのか?それとも法律を無視してその人をかばうのが正しいのか?ヴィナイは当初、法律は友情よりも上にあると考え、アジャイの逮捕に全力を傾けるが、結局裁判で有罪にすることができなかった。ところがその後、アジャイは、生真面目なヴィナイが今回の件をきっかけに法律や司法に信頼をなくし、自信を失ってはならないという心遣いから、自ら真実を明かし、その理由を説明する。彼は息子のためにどうしても無罪を証明しなければならなかった。それを知ってヴィナイは、法律よりも上にまだ何かがあることを悟り、彼を見逃す。つまり、必ずしも常に法律を守ることは重要ではなく、時には人間性に則って判断しなければならないことがあるということが主張されていた。日本では、たとえ身内にとって不利になろうとも常に遵法精神を貫くことを美徳とする結論に向かう傾向にある一方、インドではどんなことがあっても身内をかばうことを美徳とすることが多いように思える。「Right

Yaaa Wrong」はインドの道徳性を端的に示す好例であった。

このようにかなり微妙な命題について考えさせられる内容となっており、単に観客をハラハラドキドキさせるスリラー映画ではなかった。その点は評価できる。さらに、ヴィナイがアジャイの罪を追求し始める後半はとてもスリリングで、この映画の面白さの中心となっている。しかし、人物設定、ストーリーテーリング、演出、編集、音楽やダンスの使い方など、映画としての全体的な完成度という観点では、未熟だと評せざるをえない。ニーラジ・パータク監督は、「Gumnaam」(2008年)という無名の映画でデビューしたばかりの無名監督である。その前には「Apne」(2007年)の脚本と台詞を担当しているが、これが彼の今までのキャリアの中の最高峰と言えるだろう。「Right

Yaaa Wrong」は監督第2作となり、ストーリーも自分で考案しているが、このままでは将来に大きな期待はできない。

大ヒット映画「Gadar」(2001年)の頃はボリウッドでナンバー1の人気を誇っていたアクション男優サニー・デーオールは、最近めっきり出番が減ってしまった。今回は初っ端で少しだけアクションを見せつつも、ほとんどは車椅子に座って「静」の演技に徹していた。今回下半身不随のキャラクターであったが、「Heros」(2008年)でも同じような役を演じていた。あのときは下半身不随ながら人間離れした強さを発揮して暴漢たちをコテンパンに懲らしめるというとんでもない役だったが、今回は「100万人に1人しかできない」という下半身不随の完治を超人的な努力で成し遂げていたものの、もう少し地に足の付いた役になっていた。アクション男優として名が売れているが、しっかりとした演技もできる俳優である。だが、ファンは彼のこういう演技は期待していないかもしれない。

真の主人公はイルファーン・カーンであった。特に後半は彼の演じるヴィナイを中心にストーリーが展開する。細かい部分でもイルファーン節が行き届いており、演技派としての実力を今回も発揮していた。同じく演技派として名高いコーンコナー・セーンシャルマーも、後半のみの出演ながら、裁判シーンで自信に満ちた演技を見せており、映画を引き締めていた。

面白かったのは、残念賞な女優2人が揃って登場していたことである。まずはイーシャー・コッピカル。「Company」(2002年)の「Khallas」でアイテムガール出演し、カッラース・ガールとして一躍有名になったが、以後なかなか作品に恵まれず、2009年には遂に結婚してしまった。だが、「Right

Yaaa Wrong」では、セクシー・シーンも要求されていたものの、久々にストーリー上でもかなり重要な役をもらっており、適切な演技をしていた。今後女優業を続けるのか不明だが、このまま消えて行くとしたら惜しいことである。

もう1人のヒロイン級女優ディーパル・シャーにも触れておきたい。彼女は「Kalyug」(2005年)で印象的な役を演じていたのだが、やはりボリウッドで定着できず、その後数本の映画に顔を出しただけである。「Right

Yaaa Wrong」でも、ただいるだけのほとんど無意味な役であった。冒頭の、掃除女に変装してマフィアのアジトに侵入するシーンが最大の見せ場だった。2人とも出世作においてセクシーな演技で有名になってしまったためにセクシー女優のイメージが変に焼き付いてしまい、それがその後のキャリアの障害となった例だと言える。

音楽はモンティー・シャルマーだが、この映画の音楽は単品でも魅力がなかったし、映画の中に組み込まれた後も特に相乗効果を発揮できていなかった。ボリウッドのフォーマットに無理矢理合わせるために付け焼き刃で作られた曲ばかりであろう。

「Right Yaaa Wrong」は、インド人の民族的道徳性を示すメッセージが込められた、ユニークな展開のスリラー映画である。最初から最後までスリリングな展開が続くが、特に後半はイルファーン・カーンの名演もあって非常に面白い。映画としての完成度は高くないが、これからIPL開催期間中に次々と投下されるであろう駄作の山の中では、まあまあ楽しめる作品になるのではなかろうか。

| ◆ |

3月15日(月) インドのマルチリンガル人口 |

◆ |

最近、インド内務省国勢調査局が、2001年国勢調査時のバイリンガリズム、トリリンガリズム人口データを発表した。母語に加えて第二、第三言語の情報も加味した上で話者人口が集計されている。母語、第二、第三言語の各組み合わせの人口が詳細にデータ化されている他、都市部と農村部での年齢別・性別のバイリンガリズム、トリリンガリズムの実態についても光が当てられている。シリアル番号で言えばC-17とC-18に当たる(参照)。ちなみに、母語のみに準拠した話者人口は既に発表されている(参照)。

多言語国家として知られるインドには、公用語として憲法に規定されている言語だけで23言語、国勢調査上独立して分類されている言語(話者人口1万人以上の言語)が122言語、大言語のサブカテゴリー扱いになっている方言を含めれば234言語が使用されていることになっている。これらの言語の中から各国民の母語、第二言語、第三言語と最大3言語の組み合わせパターンを抽出し、それに該当する人々の数を数えているため、PDF形式にして全725ページに渡る膨大なデータになっている。ありがたいことにエクセル形式のファイルも用意されているため、分析も容易となっている。

個人的に気になったのはヒンディー語の話者人口である。ヒンディー語を母語とする人口は既に422,048,642人と発表されている。だが、連邦公用語に規定されているヒンディー語を、母語ではないにしても、第二、第三言語として日常的に使用している人々も相当数いるはずで、その数を求めてみたかった。

集計してみたところ、ヒンディー語を第二言語としている人口は98,207,180人で、第三言語としている人口は31,160,696人であった。つまり、ヒンディー語を母語、第二言語、第三言語のいずれかとして話す人口は、インドには合計551,416,518人いることになる。2001年時のインドの全人口は1,028,737,436人であるため、53.6%のインド人が何らかの形でヒンディー語を話すことができると言える。

ヒンディー語の人口を水増して誇示しようと意図するとき、姉妹語であるウルドゥー語も合算してしまう方法がしばしば採られる。ヒンディー語が分かればウルドゥー語の日常会話はほとんど理解できるし、ウルドゥー語が分かればヒンディー語の日常会話に大きな問題はないからだ。ここでもウルドゥー語を使ってヒンディー語の話者人口を水増ししてみようと思う。

インドでウルドゥー語を母語とする人口は51,536,111人である。これに、ウルドゥー語を第二言語とする人口6,535,489人と第三言語とする人口1,007,912人を足すと、59,079,512人になる。これを先のヒンディー語話者人口に足せばいいのだが、そうすると、この中にはヒンディー語とウルドゥー語の両方を自分の使用言語として挙げている人が重複して含まれてしまう。ヒンディー語とウルドゥー語の両方が母語、第二、第三言語の中に含まれる人口は21,019,068人である。よって、ヒンディー語を母語、第二、第三言語とする人口に、ウルドゥー語を母語、第二、第三言語とする人口を足し、ヒンディー語とウルドゥー語の両方を使用する人口を引く。するとその数は589,476,962人となる。全人口における割合は57.3%となる。おそらく、この数字をもって、インドにおける広い意味でのヒンディー語の話者人口の最大値として差し支えないのではないかと思う。安全な書き方をすれば、「5~6割のインド人がヒンディー語を話す」とまとめられるだろう。

母語の他に第二、第三言語を集計することで、一気に話者人口が増加するのが英語である。英語を母語とする人口は226,444人(0.02%)しかいないが、英語を第二言語とする人口は86,125,221人、第三言語とする人口は38,993,066人おり、それらを合計すると125,344,731人(12.2%)になる。つまり、母語として英語を使っている人はインドにはほとんどいないが、インドの1割強の人々、つまり日本の人口とほぼ同数の人々が、英語を使いこなしていることになる。これは英国の人口の2倍以上でもある。第二、第三言語まで考慮すると、英語はベンガリー語を抜いてインドで2番目に話者人口の多い言語に躍り出ることも特筆すべきである。もちろん、どの程度の英語能力でもって「英語を話せる」としているかは不明であり、多少差し引いて考えなければならない部分もある。

母語以外に第二、第三言語が分かったことで、データを眺めていろいろ予想したりすることも楽しくなった。例えば母語がウルドゥー語、第二言語がテルグ語の人が2,906,839人いる。これは多分主にハイダラーバードに住んでいるイスラーム教徒たちなんだろうなぁと推測できる。サンスクリット語を母語とし、カンナダ語を第二言語とする人が667人いる。これは昔行った、サンスクリット語が話されている村マットゥールの人たちなんじゃないかと考えたりする(参照)。サンスクリット語を母語とし、アラビア語を第二言語とする変態が10人もいる。一体どんなバックグラウンドの人なのだろうか?チベット語を母語とする人口はインドには85,278人おり、その内35,680人がヒンディー語を第二言語とし、16,804人が英語を第二言語としている。おそらくこの内の大半はインドで生まれたチベット難民なのだろう。また、チベット語を第二言語とする人が7,968人いる。もしかしたらこれが新世代のチベット人なのかもしれない。果たしてダライ・ラマはどこに入るのだろうか?

都市部と農村部の年齢別・性別バイリンガリズム、トリリンガリズムのデータも割と興味深い。そのデータによると、インドでは255,026,463人(24.8%)がバイリンガルで、87,499,882人(8.5%)がトリリンガルである。つまり、およそ35%のインド人が、2言語以上の言語を操ることになる。よく、「多言語社会に住むインド人は言語能力に長けており、自然にマルチリンガルになる」などとまことしやかに説明されることが多いが、2言語以上を使いこなすインド人は、データ上ではせいぜい3分の1ほどである。日本に比べたら多いだろうが、インド人のみんながみんなマルチリンガルであるかのような書き方はあまり適切ではないように思える。ただ、農村部では23.9%の人がマルチリンガルである一方、都市部では57.8%の人が2言語以上を話す。様々な言語コミュニティーの人々が集まり、英語の必要性も高い都市部では、かなりマルチリンガリズムが進んでいると言っていいだろう。

今回発表されたのは全国レベルの集計のみで、州別の集計は出ていない。州別のバイリンガリズム・トリリンガリズムのデータも今後発表されるのかは不明だが、もし発表されたらさらに面白い事実が浮かび上がって来そうである。

| ◆ |

3月19日(金) Love Sex aur Dhokha |

◆ |

昨今のボリウッド新時代を担っている若い映画監督の内、ディバーカル・バナルジー監督には特に注目している。ベンガル人の出自ながらデリー生まれデリー育ちの彼のこれまでの2作、「Khosla

Ka Ghosla」(2006年)と「Oye Lucky! Lucky Oye!」(2008年)は、どれもデリーが舞台である。そこにはデリーっ子ならではの、デリーに対する飾らない視点が随所で見られ、デリーに長く住んでいる僕の心の琴線に触れた。だが、それだけでなく、ちゃんとした問題意識を盛り込みつつも、軽快なストーリー展開によって新鮮な娯楽映画を作ることに長けた監督で、ボリウッド映画の質向上に多大な貢献をしている。

そのディバーカル・バナルジー監督の新作「Love Sex aur Dhokha」が本日より公開された。題名が暗示するように、これまでとは雰囲気がガラリと変わったかなり際どい映画となっている。昨年の「Dev.

D」と非常によく似た危なさの映画であるが、さらに技術的に冒険をしており、インド初のデジタル映画となっている。つまり、フィルムを使用せず、デジタル映画カメラのみで撮影が行われている。おそらくこれは彼が本当にやりたかった映画なのだろう。過去2作の成功を受けて、ようやく自由が利くようになったことがうかがわれる。

映画はオムニバス形式となっており、3作の短編映画で構成されている。各短編では「愛」「セックス」「欺瞞」をテーマに、異なった形式の「カメラ」によって描写されているが、それぞれの短編の主人公やストーリーは相互に関連しており、3作全体でひとつのまとまった映画となっている。

題名:Love Sex aur Dhokha

読み:ラヴ・セックス・アォル・ドーカー

意味:愛、セックス、そして欺瞞

邦題:愛とセックスとドーカー

監督:ディバーカル・バナルジー

制作:エークター・カプール、ショーバー・カプール、プリヤー・シュリーダラン

音楽:スネーハー・カンワルカル

衣装:マノーシー・ナート、ルシー・シャルマー

出演:アンシュマン・ジャー、シュルティー、ラージクマール・ヤーダヴ、ネーハー・チャウハーン、アミト・スィヤール、アーリヤー・デーヴダッター、ハリー・タングリー

備考:サティヤム・ネルー・プレイスで鑑賞。

Love Sex aur Dhokha

| あらすじ |

■「愛」

とある北インドの町に住むラーフル(アンシュマン・ジャー)は、映画学校に通っており、卒業制作として映画を撮影することになった。ラーフルは映画のヒロインに抜擢したシュルティー(シュルティー)に恋してしまう。2人はすぐに恋仲となる。だが、シュルティーの家は裕福で、父親は厳格な人物だった。撮影途中にシュルティーは父親から外出禁止令を出されてしまう。父親を説き伏せるためにラーフルはシュルティーの家を訪れ、家をロケ地として使用したいと相談するところからうまく話を進めて、父親を映画に出演させ、ついでにシュルティーが出演することも許可してもらう。

だが、ラーフルは突然、シュルティーの結婚が決まったことを聞かせられる。ラーフルとシュルティーは映画撮影が終わった後に駆け落ちすることを決める。逃げ出した2人は、寺院で結婚式を挙げ、ホテルに滞在する。その晩、シュルティーは父親に電話を掛ける。父親は、駆け落ちしたことは怒っていないから家に戻って来るように説得する。2人は許してもらえたと思い、父親から送られて来た自動車に乗り込むが、やはりそれは罠で、人気のないところに連れて行かれ、そこで2人とも惨殺される。

■「セックス」

アーダルシュ(ラージクマール・ヤーダヴ)は自称MBAで、監視カメラ設置を事業とする会社に勤めていたが、実際は借金取りに追われる生活をしていた。アーダルシュはとある24時間営業コンビニに監視カメラを設置し、時々チェックに来ていた。監視カメラ設置後、早速このコンビニで発砲事件があり、男が腹部を撃たれて重傷を負った。この一部始終がカメラに映っており、店主はその映像をテレビ局に売って大金を得ていた。それを知ったアーダルシュは、監視カメラを使ってポルノを作ることを思い付き、店の従業員の女性ラシュミー(ネーハー・チャウハーン)に言い寄るようになる。ラシュミーも満更ではなく、次第にアーダルシュに心を開いて行く。アーダルシュもラシュミーに情が移って来て、彼女を使ってポルノを作ることを躊躇するようになる。だが、借金取りから逃れるには、監視カメラを使ってポルノを作り、手っ取り早く大金を稼ぐしか手段がなかった。

ラシュミーはシュルティーの親友で、アーダルシュとラシュミーはラーフルとシュルティーに会ったこともあった。ところがラーフルとシュルティーが駆け落ち結婚後に遺体で見つかったことが分かり、ラシュミーは酷く動揺する。その動揺を利用してアーダルシュはラシュミーの身体をむさぼり、その一部始終をカメラに映す。この動画は瞬く間にMMSで広まる。

現在アーダルシュとラシュミーがどうなったか、知る者はいなかった。アーダルシュは誰かと結婚したという話である。

■「欺瞞」

スティング・オペレーション(潜入捜査)を得意とするジャーナリストのプラバート(アミト・スィヤール)は、入水自殺をしようと訪れた橋で正に入水自殺を実行した女性ナイナー(アーリヤー・デーヴダッター)と出会う。プラバートは彼女を助け、事情を聞く。ナイナーはスターになることを夢見ており、人気ポップスターのローキー・ローカル(ハリー・タングリー)に頼み込むが、彼は代わりにセックスを要求して来ていた。ナイナーはどうすることもできずに人生に絶望して自殺未遂をしたのだった。それを聞いたプラバートは、ナイナーを使ってローキー・ローカルのスティング・オペレーションをすることを思い付く。ナイナーもそれに乗り、ローキー・ローカルがミュージック・ビデオへの出演の代わりにセックスを要求するシーンを隠しカメラで撮影する。

プラバートとナイナーはその動画を持ってゴシップが大好きなテレビ局に売り込みに行くが、女性ディレクターはまだ話題性に乏しいと判断し、2人にさらにスティング・オペレーションを仕掛けることを指示する。つまり、ローキー・ローカルに隠しカメラで撮影した動画があることを明かし、彼が金と引き替えに口止めしようとするところをさらに隠しカメラで撮影してニュースにするというものであった。

ナイナーは24時間営業コンビニにローキー・ローカルを呼び出して、隠しカメラで前回のやり取りを全て録画したことを伝える。激高したローキー・ローカルはナイナーにつかみかかり、そばに待機していたプラバートはそれを止めに入る。だが、ローキー・ローカルは拳銃を持っており、プラバートは腹部に銃弾を受ける。プラバートは病院に運ばれ、一命を取り留める。

人気ポップスターが銃撃した事件は十分にセンセーショナルで、女性ディレクターは早速入院中のプラバートを見舞いに来て、隠しカメラによる映像を渡すように言って来る。だが、プラバートはそれを拒否し、さらに、彼女がローキー・ローカルのスティング・オペレーションを指示するところも隠し撮りしていたと明かして、彼女を追い返す。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

またひとつとんでもない映画が飛び出て来た。プロデューサーのエークター・カプールがこの映画の試写を見て卒倒したと言われているが、その気持ちはよく分かる。今までのインド映画とは全く別次元の、突然変異的大問題作である。

「Love Sex aur Dhokha」を語る上でまず言及しておかなければならないのは「ブレア・ウィッチ・プロジェクト」(1999年)であろう。魔女伝説のドキュメンタリー映画を制作するために森に入った若者たちが行方不明になり、その1年後に、彼らが不気味な事件に巻き込まれる様子が鮮明に捉えられた映像が発見されたという設定の疑似ドキュメンタリー映画である。実際に起きた事件の生々しい映像を編集したという建前であるため、異様なまでの臨場感がある。「Love

Sex aur Dhokha」は、「ブレア・ウィッチ・プロジェクト」の手法に多大な影響を受けているのは明らかで、ドキュメンタリー映画に相当する「リアル」な映像によって、観客はまるで実際の事件をのぞき見ているような錯覚に陥る。

だが、「ブレア・ウィッチ・プロジェクト」が単なるスリラー映画だったのに対し、「Love Sex aur Dhokha」ではより社会的なテーマに触れられていた。第1話「愛」では名誉殺人について、第2話「セックス」ではキャスティング・コーチ(いわゆる枕営業みたいなもの)について、第3話「欺瞞」ではスティング・オペレーションについて焦点が当てられていた。また、それらの「目」となる媒体はそれぞれ微妙に異なっていた。「愛」ではビデオカメラであったが、「セックス」では監視カメラ、「欺瞞」では隠しカメラが「目」となり、「リアル」な映像を紡ぎ出していた。また、これら3話の短編によって、現代社会に生きる我々は常に何らかのカメラに監視されているという危険性が提示されていた。かつては「神様は何でもお見通し」だったが、現在ではカメラが神様に取って代わってしまっている。

あまりにセックスと暴力が生々しく描写されているため、完全な成人向け映画となっている。特に「愛」にはグロテスクな首チョンシーンが、「セックス」には直球のモザイク入りセックスシーンがあり、ファミリー層には絶対に勧められない。また、成人向け映画と開き直っているためか、台詞の中にも放送禁止用語が多い。と言うより、今まで放送禁止用語だと思っていたフレーズがそのまま出て来ており、実は放送禁止ではなかったのかと驚いたくらいだ。ちなみに、題名の頭文字を取るとLSDになるが、劇中でドラッグ使用などのシーンは特になかった。それにしても、ビートルズの「Lucy

in the Sky with Diamonds」を彷彿とさせる確信犯的な題名である。

徹底的にリアルさを追求しているため、フィクションであることを前提としている通常のインド娯楽映画とは全く逆方向の作品となっている。よって、観客も完全にスイッチを切り替えて鑑賞することを求められる。インドの芸術理論の代表であるラサ理論では、演劇はフィクションであることが大前提とされる。観客は舞台上で起こっていることをフィクションだと思って見ているから、それを鑑賞することで、実際の感情ではなく、ラサ(情感)が生じる。実際の感情はどこまで行っても感情でしかないが、ラサは最終的に芸術的エクスタシーに昇華する。例えば、観客がいくら演劇中の登場人物に感情移入してしまっていたとしても、舞台上で主人公の身内の死など悲しい出来事があった際、観客は心のどこかで必ずそれをフィクションだと理解しているため、本当の「悲しみの感情」ではなく、「悲しみの情感」が心に生じる。悲しくて涙を流しても、その涙は心を果てしなく重くするものではなく、最終的には満足感につながるものになる。実世界での悲しい出来事が満足感につながることは普通は起こりえないが、非現実世界での悲しい出来事は芸術的エクスタシーに昇華させることが可能である。インド映画の基本的な文法は、鑑賞者の情感の操作のためにある。だが、「Love

Sex aur Dhokha」はその文法から全く外れた映画である。スクリーン上で起こる出来事は、果てしないリアルさを持って観客の心に突き刺さって来る。よって、悲しみは悲しみとして、不快感は不快感としてそのまま残るため、後味は非常に悪い。しかしながら、通常のインド娯楽映画でもし後味が悪かったら、それは映画の質の問題ということになるが、「Love

Sex aur Dhokha」のような模擬ドキュメンタリー映画では、後味の悪さは映画のスタイルと切っても切れない関係にあるもので、マイナス要因と考えるのはお門違いである。この映画は、その枠組みの中で非常に成功していると評価していいだろう。

全く独立したジャンルの映画で、敢えて命名するならリアリティー映画であるが、広い意味ではコメディー映画に入るかもしれない。カメラに映った人々の滑稽な行動が観客の乾いた笑いを誘う。それは普段の日常生活で我々がいかに滑稽なことを繰り返しているかをよく表していた。

臨場感を出すためであろう、キャスティングされていたのはほとんど無名の俳優たちばかりである。名の知られた俳優を出演させたら、フィクション性が強くなってしまう。だが、映画の特性上、リアルさを追求するために、演技をしていないように見える自然な演技力と、長回しのシーンが多いために、舞台劇に要求されるような持久力のある演技力が必要で、出演俳優たちは皆それぞれ高度な演技でもってそれに応えていた。彼らは決して素人ではないだろう。特殊な映画であったため、この作品での演技がそのまま将来につながるがどうかは何とも言えないが、ヒロイン2人はどちらも印象的だった。シュルティー役を演じたシュルティー(そのままの名前)はかわいかったし、ナイナーを演じたアーリヤー・デーヴダッターも迫力があった。きっと今後もいくつか活躍の場を与えられることだろう。

一応ダンスシーンも2つほど入っていたが、どちらも映画の雰囲気を損なうものではなかった。

「ブレア・ウィッチ・プロジェクト」と同様に、臨場感を出すための効果として、カメラの揺れが酷いので、酔う人は酔うかもしれない。映画館で見る際はなるべく後ろの席を選んだ方がいいだろう。

「Love Sex aur Dhokha」は、ボリウッド映画業界の大いなる実験の1作である。完全に突然変異の作品で、このジャンルの映画はインドではおそらく今後作られることはないと思うし、もし二匹目の土壌を狙う形で作られたとしても、これを越える作品はなかなか難しいだろう。だが、ボリウッドの若手映画人の間でうごめいている革命の胎動を感じるには十分の作品である。グロテスクな暴力シーンとストレートな性描写が嫌でなければ、是非とも見てみるべきである。

ボリウッドにもスポーツ映画というジャンルがやっと確立されつつある。現実のインドスポーツ界を反映し、ボリウッドのスポーツ映画も、クリケット映画と非クリケット映画に大きく分類される。そして非クリケット映画には必ずと言っていいほど、クリケットの圧倒的な人気の影に隠れる他のスポーツの惨状やトラウマが描写される。非クリケット映画で代表的なものは、女子ホッケーを題材とした「Chak

De! India」(2007年)、サッカーを題材とした「Dhan Dhana Dhan Goal」(2007年)、ボクシングを題材とした「Aryan」(2006年)や「Apne」(2007年)、モータースポーツを題材とした「Ta

Ra Rum Pum」(2007年)などがある。

現在公開中の「Lahore」は、キックボクシングを主題にした映画である。だが、印パのキックボクシング選手の因縁の対決を主軸に据えており、単にスポーツの枠組みに収まらず、印パ親善やスポーツの政治利用と言った大きな枠組みの中で語られるべき壮大な映画となっている。パーキスターンの都市の名前が題名になっているが、れっきとしたインド映画である。

題名:Lahore

読み:ラホールまたはラーハウル

意味:ラホール(パーキスターンの街)

邦題:ラホール

監督:サンジャイ・プーラン・スィン・チャウハーン(新人)

制作:ヴィヴェーク・カートカル、JSラーナー

音楽:MMカリーム

歌詞:ジュナイド・ワースィー、パンチー・ジャローンヴィー、ピーユーシュ・ミシュラー

アクション:トニー・リャン(梁小熊)

出演:ファールーク・シェーク、ナフィーサー・アリー、アナハド(新人)、シュラッダー・ダース、シュラッダー・ニガム、サビヤサーチー・チャクラボルティー、ケリー・ドルジ、スシャーント・スィン、サウラブ・シュクラー、アーシーシュ・ヴィディヤールティー、ムケーシュ・リシ、ニルマル・パーンデーイ、Kジーヴ

備考:サティヤム・ネルー・プレイスで鑑賞。

Lahore

| あらすじ |

ディーレーンドラ・スィン(スシャーント・スィン)はラージャスターン州出身の有能なキックボクサーであった。弟のヴィーレーンドラ(アナハド)も大学まではキックボクシングをしていたが、現在はクリケットに転向し、注目の若手選手として名を知られていた。ディーレーンドラの才能は、インドキックボクシング連盟のコーチSKラーオ(ファールーク・シェーク)の目に留まり、彼はマレーシアのクアラルンプールで開催されるアジア大会におけるインド代表に選ばれた。ディーレーンドラは決勝戦まで勝ち進み、パーキスターンのヌール・ムハンマド(ムケーシュ・リシ)と対戦することになった。ディーレーンドラはヌールを打ち負かすが、試合終了後にヌールは油断したディーレーンドラに背後から蹴りを喰らわす。打ち所が悪く、ディーレーンドラは死亡してしまう。

不意打ちによるディーレーンドラの死はインド国民を憤らせ、パーキスターン大使館前では抗議デモが行われた。SKラーオも、パーキスターンへの抗議の気持ちを隠し切れなかった。しかし、タイミング悪く、印パ間ではキックボクシングの親善試合がラホールで開催されることが決まっていた。キックボクシング連盟の会長を務める政治家クンジャル・バースカル・レッディー(Kジーヴ)は、ディーレーンドラの死を穏便に処理し、何とか親善試合を決行しようとする。マレーシアからも、ディーレーンドラの死は事故であるとの報告書が送られて来る。二国間の政治に翻弄される中、ディーレーンドラの死はなかったこととされそうになる。

ディーレーンドラの母親(ナフィーサー・アリー)や許嫁のニーラー・チャウドリー(シュラッダー・ニガム)の悲しみは人一倍深かった。また、パーキスターンからはキックボクシングチーム付き精神科医イダー(シュラッダー・ダース)が来ており、ディーレーンドラの家族を慰めていた。そんな中、1人復讐の炎を燃やしていたのが、ディーレーンドラの弟ヴィーレーンドラであった。彼はSKラーオを訪ね、キックボクシングに再転向したいと直訴する。SKラーオはその情熱を見て、彼のテストをすることにする。ヴィーレーンドラの才能はディーレーンドラ以上で、急遽ラホールでの親善マッチの代表5人の中に選ばれる。

ディーレーンドラの弟ヴィーレーンドラが代表に選ばれたことで、パーキスターンではその意図が大いに議論された。インド代表がパーキスターンに着くと、イダーは早速ヴィーレーンドラに会いに行き、その真意を問うが、ヴィーレーンドラは沈黙を守ったままだった。

遂に親善マッチの日がやって来た。因縁のヴィーレーンドラVSヌールの試合は第5回戦に行われた。ヴィーレーンドラは試合開始直後から反則無視でヌールを執拗に攻撃する。ヌールも躍起になって反撃したため、試合は予想通り大荒れとなる。最終的にヌールはダウン寸前となるが、ヴィーレーンドラは兄の「スポーツは戦争じゃない」という言葉を思い出し、トドメをしなかった。時間切れとなり、判定でヴィーレーンドラは負ける。団体戦の最後の試合で、ここまで2対2であったため、第5回戦の勝敗でもってパーキスターン側の勝利が決定する。だが、壇上に立ったヌールは初めてヴィーレーンドラに謝罪し、2人は抱き合う。それをきっかけとして印パの選手やコーチは抱き合い、お互いの健闘を讃え合う。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

サンジャイ・プーラン・スィン・チャウハーン監督はこの映画が監督デビュー作のようだが、全くそれを感じさせない、熟達した技術で満ちたスケールの大きな作品であった。キックボクシングの映画であるため、まずはキックボクシングの試合シーンがしょぼかったらお話にならない。だが、「Lahore」はハリウッドにも負けないくらいの臨場感ある試合シーンを達成しており、その点でまず合格だった。また、ストーリー進行に伴って舞台がデリー、クアラルンプール、ラホールと移動するが、各ロケ地で全く手抜きせずに細部までこだわって演出されており、安っぽさを微塵も感じなかった。特に印パ関係を考慮するとラホールでのロケは大きな見所である。俳優陣にスーパースターはいないが、皆素晴らしい演技をしており、重厚な物語を構成するのに大きく貢献していた。以上の点で映画としての楽しさが確保されていたが、それに加えてこの映画は印パ親善という南アジアの安定に欠かせない重要なメッセージが発信されており、意義のある映画になっていた。

だが、「Lahore」の中でもっとも評価したいのは、非暴力主義に則ったストーリーである。インドでは復讐をテーマにした映画が昔からいくつも作られて来た。多くの復讐映画は、復讐を果たしてエンディングとなる。最近のヒット映画にもこの伝統的なストーリーラインに沿った作品は多い。例えば「Wanted」(2009年)や「Ghajini」(2008年)などが挙げられるだろう。非常に分かりやすい筋書きだが、僕はそのような単純な復讐劇をあまり高く評価していない。代わりに高く評価しているのが、復讐や憎悪などの負の感情を許容や非暴力などの高い精神性でもって克服するエンディングの作品である。「Lahore」は正にそのような作品であった。

主人公のヴィーレーンドラは、兄の仇であるパーキスターンのキックボクサー、ヌールに復讐するため、クリケットのキャリアを捨ててキックボクシングの選手となる。ヴィーレーンドラの思惑通り、印パ親善試合でヌールと対戦することになり、あと一歩のところで彼にトドメをさせることができた。しかし、そのとき兄の「スポーツは戦争ではない」という言葉を思い出し、復讐を止める。それがきっかけでヌールも自分の行為を謝罪し、2人の間で、さらには印パ間で、友情が芽生える。映画の最後のマハートマー・ガーンディーの有名な格言「目には目を、が世界を盲目にしてしまった」が引用されており、映画のテーマがより鮮明になっていた。

スポーツを戦争と同一視したり、政治の道具にしたりすることへの批判もこの映画には込められていた。パーキスターンのキックボクシング・チームは、試合を戦争、敗者には死あるのみ、と考え、そうでなければ勝利は呼び込めないという哲学を持っていた。勝利への執着が、結果的に負けそうになったヌールを自暴自棄にさせ、ディーレーンドラの命を奪う反則につながった。また、ヴィーレーンドラは元々キックボクシングをしていたのだが、殴り合いをスポーツと考えることができずにクリケットに転向した過去を持っていた。兄が試合中に殺されたことで、彼はキックボクシングに再転向するが、逆の意味で彼は試合を単なるスポーツとは見ていなかった。彼にとってそれは復讐の手段であった。だが、ずっとキックボクシングを続けていたディーレーンドラにとって、キックボクシングは純粋なスポーツであった。だからこそ彼はこのスポーツの頂点に立つこともできた。彼がかつて弟に語った言葉が最終的に弟を復讐の道から解放する。

インドのスポーツはクリケットを含め国家の管理下に置かれており、政治家や官僚の玩具となっている。インドのスポーツ選手たちの成績やモチベーションが低いのは、このシステム自体に問題があるようで、それは「Chak

De! India」でも批判されていた。「Lahore」では、政治家が印パ親善試合ありきで話を強引に進めようとし、インド人選手がパーキスターン人選手の反則によって死んだことを意図的に闇に葬り去ろうとするシーンで、政治とスポーツの癒着の危険性が指摘されていた。

また、クリケットとクリケット以外のスポーツの格差への言及も「Lahore」は忘れていなかった。兄のディーレーンドラが儲からないキックボクシングの選手で、弟のヴィーレーンドラが花形スポーツであるクリケットの選手という設定であった。そして、ヴィーレーンドラがクリケットのキャリアを捨ててキックボクシングを始めるプロットによって、クリケット以外のスポーツもインドの国旗を背負って戦っていることが主張されていた。IPL一色のこの時期に、意義あるメッセージを持った映画であった。

本作がデビュー作となる主演ヴィーレーンドラ役アナハド、テルグ語映画界で活躍中で本作がボリウッド・デビューとなるヒロイン、イダー役のシュラッダー・ダース、いつもは悪役が多いが今回は主演以上の見せ場があった兄ディーレーンドラ役のスシャーント・スィンなど、若手の力演が目立った。だが、「Lahore」でもっとも実力を感じさせられたのはインドのコーチ役を演じたファールーク・シェークである。70~90年代まで、「Garam

Hawa」(1973年)、「Shatranj Ke Khiladi」(1977年)、「Umrao Jaan」(1981年)など、数多くの名作に出演しているが、最近は寡作となっている。「Saas

Bahu aur Sensex」(2008年)で味のある演技をしていたが、今回はさらに飄々とした演技を見せており、底力のある名優であることを再認識させられた。他にもムケーシュ・リシ、ケリー・ドルジ、サビヤサーチー・チャクラボルティーなど、普段あまり目立たない俳優たちがこれでもかと演技力を戦わせていた。先日死去したニルマル・パーンデーイにとっては本作が遺作となってしまった。

音楽はMMカリームだが、真面目なドラマであったため、ダンスシーンなどの挿入はなく、挿入歌の使用も限定的であった。サントラCDに収録された曲にも魅力的なものは少ない。唯一、ラーハト・ファテ・アリー・ハーンが歌うカッワーリー曲「O

Re Bande」が良い。

上述の通り、舞台は主にデリー、クアラルンプール、ラホールの3都市となっている。デリーのシーンではクトゥブ・ミーナール、フマーユーン廟、コンノート・プレイス、インド門などが、ラホールのシーンではバードシャーヒー・マスジド、ラーホール・キラー、ミーナーレ・パーキスターンなどが出て来ていた。パーキスターンのロケは、外国人スタッフに委託しての遠隔操作で実行したらしい。一瞬だけハイダラーバードのシンボル、チャール・ミーナールが出て来るシーンもあった。他にジャイプルのロケもあったのではないかと思うが定かではない。面白いのは、場所を示す文字が、シーンに合わせて変化していたことだ。パーキスターンのシーンではウルドゥー文字が、マレーシアのシーンでは漢字が、ハイダラーバードのシーンではテルグ文字が表示されていた。

劇中でカーンワリヤーが登場する。映画の中でカーンワリヤーを見たのは初めてかもしれない。カーンワリヤーとは、雨期の頃に北インドで行われるシヴァ神巡礼である。オレンジ色の衣服を身にまとい、ハリドワールからガンガー河の聖なる水を徒歩で運ぶ。カーンワリヤーの参加者には血気盛んな田舎の若者が多いため、巡礼ルート上にある都市などで地元の人々とトラブルを起こすことが多い。「Lahore」でもやっぱりトラブルが起こっていた・・・。

ちなみに、印パ友好がテーマの映画ながら、皮肉なことにパーキスターンではこの映画の上映が禁止された。特定の台詞やシーンがパーキスターン政府の意向に合致しなかったようである。

「Lahore」は、話題作の公開が控えられる時期に公開となった映画ではあるが、非常にしっかりと作られた傑作である。ボリウッドのスポーツ映画の傑作と表現してもいい。国際的な映画祭で数々の賞も受賞しているが、それも納得できる。スターパワーはないが、代わりに普段目立たない俳優たちの熱演が見られるのもいい。「Love

Sex aur Dhokha」がかなり癖のある映画であるため、現在公開中の映画の中ではもっとも安心してオススメできる映画である。

| ◆ |

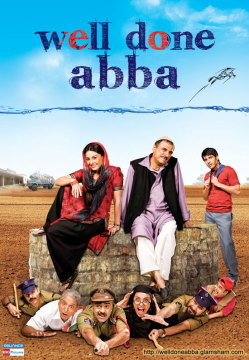

3月26日(金) Well Done Abba |

◆ |

インド映画界において、シャーム・ベネガルは一目置かれた映画監督である。デビュー作「Ankur」(1973年)以降、メインストリームの娯楽映画と一線を画した芸術路線の映画を作り続け、インドのニューウェーブシネマの旗手の一人として数えられるようになった。21世紀に入って「Zubeidaa」(2001年)を送り出した後はしばらく休養期間に入っていたのだが、2005年には突然「Netaji

Subhas Chandra Bose: The Forgotten Hero」という駄作を引っさげて復活し、「どうしちゃったの?」と心配された。しかし、その後は初心に戻ったのか、インドの農村部を舞台にした映画に取り組むようになり、「Welcome

to Sajjanpur」(2008年)というコメディータッチの娯楽作品を作った。ベネガル監督は、最近のヒンディー語映画が余りに農村部の人々を無視した作風になっており、それがボージプリー語映画などのニッチな映画産業の隆盛の原因にもなっていると考えているようだ。かつてニューウェーブシネマというパラレルな映画の潮流を作り出したベネガル監督は、現在では娯楽映画の方向性を農村に戻す努力をしていると言える。その新生ベネガル監督の第2弾が本日公開された。「Well

Done Abba」である。この映画の舞台はハイダラーバード近郊の架空の村チーカトパッリ。ベネガル監督がハイダラーバード出身であることを考慮すると、正にホームグラウンドへの回帰である。変則的だが、この映画の原作となっている小説は3本あり、ジーラーニー・バーノー著「Narsaiya

Ki Bawdi」、サンジーヴ著「Phulwa Ka Pul」、ジャヤント・クリパーラーニー著「Still Water」をベースにしていると言う。主演の名優ボーマン・イーラーニーが1人2役をするのも見所だ。

題名:Well Done Abba

読み:ウェル・ダン・アッバー

意味:やったね、お父さん/井戸を掘ったお父さん

邦題:ウェルダン!お父さん

監督:シャーム・ベネガル

制作:リライアンス・ビッグ・ピクチャーズ

原作:ジーラーニー・バーノー著「Narsaiya Ki Bawdi」、サンジーヴ著「Phulwa Ka Pul」、ジャヤント・クリパーラーニー著「Still

Water」

音楽:シャーンタヌ・モーイトラ

歌詞:イラー・アルン、アショーク・ミシュラー、スワーナンド・キルキレー

出演:ボーマン・イーラーニー、ミニシャー・ラーンバー、サミール・ダッターニー、イラー・アルン、ラジト・カプール、ラヴィ・キシャン、ソーナーリー・クルカルニー、ヤシュパール・シャルマー、ラヴィ・ジャンカール

備考:サティヤム・ネルー・プレイスで鑑賞。

上段左からミニシャー・ラーンバー、ボーマン・イーラーニー、

サミール・ダッターニー、

下段左から、?、?、ラジト・カプール、イラー・アルン、

ヤシュパール・シャルマー、?

| あらすじ |

ムンバイーで若い実業家の専属運転手として働くアルマーン・アリー(ボーマン・イーラーニー)は、1ヶ月の休暇を取って村に帰ったものの、帰って来たのが3ヶ月後になったことで、職を失いそうになっていた。そこでアルマーンはボスに、3ヶ月の間村で何が起こったかを語り出す。

故郷のチーカトパッリ村では、娘のムスカーン(ミニシャー・ラーンバー)を、双子の弟レヘマーン(ボーマン・イーラーニー)とその妻サルマー(イラー・アルン)に預けていた。だが、レヘマーンは真面目な兄と正反対の性格で、しょっちゅう問題を起こしていた。今回は水泥棒をして妻と逃げ回っており、しばらく家に帰って来ていなかった。よって、家にはムスカーンが1人で暮らしていた。

アルマーンは、そろそろ娘の結婚相手を探さなければならないと考えていた。折りしも村では水不足が深刻であった。そこで井戸を掘って金を稼ぐことを思い付く。まずは銀行にローンをもらいに行くが、申請の過程で、政府のキャンペーンにより、貧困ライン以下の人々には無料で井戸が支給されることが分かる。アルマーンは、貧困ライン以下であることを証明するための書類を作成してもらい、無料井戸の申請を行う。ところが、関係する役人からいちいち賄賂を求められ、それを承諾して行ったら、手元に残った金では井戸が掘れない状態になっていた。仕方がないので、井戸が完成したという証明も賄賂を払って作ってもらった。こうして、井戸はないのに井戸が出来たという書類だけが手元に残った。

しかし、ムスカーンは父親と違ってしたたかな女の子であった。彼女は父親と共に警察署を訪れ、シュリーカント・レッディー警部補(ラジト・カプール)に対し、井戸が盗難に遭ったと被害届を出す。レッディー警部補は最初まともに取り合わないが、ムスカーンは地元の機械工アリーフ・アリー(サミール・ダッターニー)の協力を得て、井戸盗難の問題を村全体の問題へと拡大する。村には同じような問題を抱えた人々がたくさんいた。彼らは州政府の灌漑大臣を訪ね、井戸盗難被害を訴える。折りしも選挙が迫っており、大臣も村人たちの話に耳を傾けざるをえなくなる。大臣はチーカトパッリ村を訪れ、井戸を作らせることを約束する。それでも信じられないアルマーンは、自分の井戸の水しか飲まないと宣言し、絶水を始める。メディアの注目も集まるようになり、大臣は急いで井戸を作らせる。

井戸が出来た後、アルマーンの心配事はムスカーンの結婚のみであった。当初は中東の富豪に嫁がせようと考えていたが、先に嫁いだ近所の娘が酷い目に遭っていることを知り、ムスカーンと恋仲にあったアリーフを花婿に選ぶ。こうして、ムスカーンとアリーフは結婚し、アルマーンがしなければならなかったことも片付いたのであった。

これらの話を聞いてボスも幾分怒りを和らげる。だが、そのような大事件になったのに彼はテレビでそのニュースを見たことがなかった。それを聞かれたアルマーンは、「忙しすぎてテレビを見る暇もなかったんでしょう」と答える。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

井戸の盗難という、普通では考えられないような事件を中心にして、役人の腐敗を面白おかしく風刺した優れた社会派コメディー映画であった。「Welcome

to Sajjanpur」の続編のような雰囲気の映画だが、社会問題への問題意識はさらに深まっているし、映画としての完成度もさらに高まっている。どんなに崇高なメッセージがあっても、映画自体がつまらなくては意味がない。まずは観客を楽しませることが映画の至上目的であり、そこに自然に納得できるメッセージを乗せることが優れた監督の仕事である。「Well

Done Abba」は、「3 Idiots」(2009年)の大成功を受け継ぐ新娯楽映画だと位置付けることができる。

書類上では完成していることになっているはずの井戸が、役人の腐敗のせいで実際には出来ていないという滑稽な状況が映画では描写されていたが、これはインドにおいて決して珍しい出来事ではない。何かを建造するために用意された公共資金が、間に入る役人や請負業者が10%、20%と不正に取り分を取って行き、私腹を肥やすせいで、最終的には資金が全く足りなくなってしまい、実際には何も工事が始まっていないのに完成したというレポートのみが上層部に届く。そして今度はその状況を隠すために、それを取り壊す命令が出る。最初から何も出来ていないので、取り壊しのためには特に何もしなくていい。取り壊しの資金は出るので、それが再び関係者の間で分配され、取り壊したという報告書が上層部に送られる。こうして、何も起こっていないところから多額の儲けが役人などの懐に入る仕組みがあると言う。ダムのような大型公共事業でもこのような小手先の詐欺行為がまかり通っていると聞くが、果たして本当のことであろうか?

映画中では、無料で井戸を掘削する政府のキャンペーンに応募して、村では75の井戸が掘られたことになっていた。しかし、そのほとんどが書類のみの産物であった。もし現実にもこういうことが様々な場所で起こっているとすると、政府が公式に発表するデータはかなり信頼できないものとなる。

また、井戸の盗難と共に、劇中では貧困ラインの問題に言及されていた。貧困ライン以下の生活レベルで暮らしていることが公式に証明されると、数々の生活保護が受けられ、結果的に下手すると貧困ライン以上で生活するよりも裕福な生活が出来るようになる。このような状態であるため、人々はこぞって自分を貧困ライン以下だと申告する。インドからなかなか貧困が撲滅されないのは、貧困ライン以下であることが一種のステータスとなっていることにも大きな原因があるのではないかということが示唆されていた。実際よりも多くの人々が貧困者としてカウントされている可能性がある。

他には、中東からアラブ人大富豪がインド人の妻を娶りにやって来る描写があり、目新しい印象を受けた。劇中では、ヒロインのムスカーンの親友が中東に嫁いで行ってしまうのだが、暴行を受けてインドに送り返されて来るというシーンがあった。説明不足ではあったが、これも現実に起こっていることの一端なのかもしれない。また、最近では女性枠のおかげでサルパンチ(村長)に女性がなることが多くなったのだが、実権は結局その夫が握っているという実態があり、その問題にも劇中では簡単に触れられていた。このように、「Well

Done Abba」では、触れられる限りの農村の問題に触れており、社会問題てんこ盛り状態になっていた。一方で、情報開示を求める法律「Right

to Information Act」にも触れられており、権利をうまく行使して行けば、役人に立ち向かえることも啓蒙されていた。

ちなみに、最後のシーンで、アルマーン・アリーがボスに語った内容は全て作り話である可能性も示唆されていた。また、言うまでもないが、題名の「Well

Done」には、「Welldone(よくやった)」という意味と、「Well Done(井戸が出来た)」という意味が掛け合わされている。

既にボーマン・イーラーニーの説明はいらない。「Munnabhai M.B.B.S.」(2003年)で注目を浴びて以来、すっかりボリウッド映画の顔となっている。コメディー役、悪役、父親役など、様々な役を魅力的に演じることのできる俳優である。「Well

Done Abba」では主演であり、しかも1人2役を演じていた。やはり素晴らしい俳優である。だが、「Well Done Abba」で人一倍輝いていたのはヒロインのミニシャー・ラーンバーだ。清純派路線からキャリアを始めて、突然セクシー路線に行ってみたりして多少迷走気味であったが、ここに来てやっと実力を試される役に恵まれ、それを上手にこなしていた。難があったのは学生役だったことだ。年齢的にちょっと苦しいように思ったが、そこを突っ込むのは野暮であろう。他にはイラー・アルンの暴走っぷりが凄かった。ボージプリー語映画のヒーロー、ラヴィ・キシャンと、一昔前にアクティブだった女優ソーナーリー・クルカルニーは多少意味不明の役回りであった。

音楽はシャーンタヌ・モーイトラ。ストーリーの邪魔にならない程度にダンスシーンが入っていたが、基本的にはストーリー重視で、歌や踊りの出番は限定的であった。

言語はヒンディー語のデカン方言、つまりダッキニー語である。アーンドラ・プラデーシュ州が舞台であるため、テルグ語・テルグ文字も見られたのだが、言語はほとんどダッキニー語だった。標準ヒンディー語とは微妙に違った言葉遣いやイントネーションになっているため、聴き取りは困難な部類に入るだろう。例えば「ハーン(はい)」のことを「ハウ」、「ナヒーン(いいえ)」のことを「ナッコー」などと言う。

「Well Done Abba」は、インドの農村を舞台にし、インドの行政システムの欠陥をはじめ、様々な社会問題を可能な限り詰め込んだ映画であるが、その作りは娯楽映画の文法に則ったもので、楽しみながらインドが抱える問題を考えることができる。今後のボリウッド映画が向かうべき、新娯楽映画の傑作だと言える。

|

|