| ◆ |

12月2日(木) Break Ke Baad |

◆ |

ここ数日間は引っ越しのために多忙で、映画を見に行く暇もなかった。引っ越しの作業も大体完了し、11月26日より公開の新作ヒンディー語映画「Break

Ke Baad」を本日やっと見ることが出来た。この映画は、「Hum Tum」(2004年)や「Fanaa」(2006年)のクナール・コーリーが初プロデュースした作品で、監督は新人のダーニシュ・アスラム。主演は若手トップのイムラーン・カーンとディーピカー・パードゥコーンである。この2人の共演は初である。

題名:Break Ke Baad

読み:ブレイク・ケ・バード

意味:別れた後に

邦題:ブレイクの後に

監督:ダーニシュ・アスラム

制作:クナール・コーリー

音楽:ヴィシャール・シェーカル

歌詞:プラスーン・ジョーシー

出演:イムラーン・カーン、ディーピカー・パードゥコーン、シャルミラー・タゴール、ナヴィーン・ニシュチャル、リレット・ドゥベー、シャハーナー・ゴースワーミー、ユディシュティル・ウルスなど

備考:PVRプリヤーで鑑賞。

ディーピカー・パードゥコーン(上)とイムラーン・カーン(下)

| あらすじ |

デリー在住のアバイ・グラーティー(イムラーン・カーン)とアーリヤー・カーン(ディーピカー・パードゥコーン)は4歳の頃からの幼馴染みで、15歳の頃から付き合っていた。アバイの父親ジート・グラーティー(ナヴィーン・ニシュチャル)は映画館を経営しており、アバイも副社長として父親の仕事を手伝っていた。だが、アバイはそれが本当に自分のやりたいことなのか自分でも分からなかった。一方アーリヤーは、母親アーイシャー・カーン(シャルミラー・タゴール)のような女優になるという強い夢を持っていた。だが、考えるよりも行動が先の性格のアーリヤーは常に周囲を引っかき回していた。その尻ぬぐいをしていたのがアバイであった。ジート、アーリヤー、そしてアバイの叔母のパンミー(リレット・ドゥベー)などが、2人が当然結婚するものかと思っていたが、当の本人たちはまだ結婚のことは考えていなかった。

ある日突然、アーリヤーはオーストラリアの大学に1年間留学することになった。誰にも相談せず、駄目元で奨学金を応募したら合格してしまったのだった。それを聞いたアバイはショックを受けるが、最終的には彼女の夢をサポートすることを決める。アバイは遠距離恋愛をするつもりでいた。ところがアーリヤーは別れを切り出す。そして2人の関係がどうなったのかはっきりしないまま、アーリヤーはオーストラリアへ飛び立ってしまう。

オーストラリアに着いた後も変わらずアーリヤーとアバイは連絡を取り合っていた。アーリヤーはオーストラリア在住のアーイシャーの妹の家に居候させてもらっていたが、彼女の厳格すぎる性格に嫌気が差し、飛び出てしまう。そして大学で出会ったインド人男性リシャブが友人たちと集住するコテージに住むことになる。ビーチ際に建つそのコテージには、商魂旺盛な女性ナディア(シャハーナー・ゴースワーミー)、お調子者のプレイボーイ、サイラス(ユディシュティル・ウルス)が住んでいた。ナディアの経営するビーチ・レストランでは若者たちが集まって夜通しパーティーが開かれていた。アーリヤーはすっかりその環境が気に入ってしまう。

ところがアバイは、アーリヤーの人生に突然リシャブという男性が現れたことを知り、不安になる。そして我慢ならずにオーストラリアまで来てしまう。アーリヤーは突然やって来たアバイに驚き、絶交を言い渡すが、アバイはそのままそのコテージに滞在することを決める。ナディアもそれを認める。早速アバイはオーストラリアで仕事をし始める。その中で自分の料理の才能に気付き、屋台から始めて最終的にレストランをオープンする。一方アーリヤーも国際的な映画女優への足がかりを掴み、夢を実現させようとしていた。また、この頃になると絶交状態だったアバイとアーリヤーも仲直りするが、以前のように恋人ではなく、あくまで友人としての関係までだった。

ところで、アーリヤーは母親と1年の約束でオーストラリアに留学していた。留学期間が終わり、卒業式に出席するためにやって来たアーイシャーに、アーリヤーは映画女優のオファーを受けていることを打ち明ける。アーイシャーは娘の身勝手さにあきれるが、結局は彼女の夢を応援することになる。

1年が経ち、久々にアバイとアーリヤーは顔を合わす。この間、アバイは何人もの女性とお見合いをさせられていた。だが、アバイの心の中には常にアーリヤーがいたため、なかなか結婚を決められずにいたのだった。それを見たアーリヤーはアバイに、誰とでもいいから結婚するように助言する。それを聞いて決意したアバイはお見合いをしにインドへ帰る。

ある日、サイラスのところにアバイから電話が掛かって来る。なんとアバイの結婚が決まったとのことだった。だが、アーリヤーのところには電話はなかった。それに怒ったアーリヤーはすぐにインドへ飛び立つ。アバイの結婚式に乗り込んだアーリヤーは、アバイに「まだ選択のチャンスがあるならば私を選んで欲しい」と嘆願する。だが、結婚式の招待状には最初からアーリヤーの名前があった。この結婚式は、アーリヤーを呼び寄せ、彼女に本心を悟らせるための作戦であったのだった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ボリウッド映画は伝統的に、男性の作り手により、男性観客の趣向に合わせて、男性視点で作られて来たと言っていいだろう。もちろん、全く女性が楽しめない訳ではないのだが、女性が主人公の映画は極端に少ないし、映画に登場するヒロインの女性像は、必ずしも女性から見てすんなり受け容れられるものでないことが多かったように思う。だが、最近その状況も徐々に変わりつつある。まずは娯楽映画を撮る女性監督が徐々に増えて来た。インド人(またはインド系)女性映画監督と言えば、ディーパー・メヘター、ミーラー・ナーイル、アパルナー・セーンを筆頭に、社会派映画や芸術映画を好んで撮る傾向が強かったのだが、最近では娯楽映画を作る女性監督もちらほら出て来た。ヒンディー語映画界の女性娯楽映画監督の筆頭と言えば「Om

Shanti Om」(2007年)のファラー・カーンだ。だが、彼女はどちらかと言えば女性ながら男性視点のコテコテ娯楽映画を作る傾向にあり、その変化の推進者ではない。「Bend

It Like Beckham」(2002年)や「Bride And Prejudice」(2004年)のグリンダル・チャッダー監督は完全に女性視点の映画を作る作り手で、娯楽映画の範疇に入る作風だが、インド系英国人であり、彼女をボリウッドの本流に混ぜて語ることはあまり適切ではない。女性中心の映画と言えば、21世紀に入ってからはまず、5人のトップ女優(レーカー、マードゥリー・ディークシト、マニーシャー・コイララ、マヒマー・チャウドリー)が共演した「Lajja」(2001年)が思い浮かぶが、トレンドを作り出したのは「Fashion」(2008年)だと評価できるだろう。2010年に入り、「Aisha」(2010年)が出て来て、そのトレンドはより強くなった。そこへこの「Break

Ke Baad」である。「Aisha」と「Break Ke Baad」は非常に似た性格の女性が主人公の映画であり、容易に比較の対象となるだろうが、これらの映画を一言で表現してしまえば、少女漫画的ストーリーの映画だと言える。「少女漫画的インド映画」と命名しても差し支えないだろう。ちなみに「Break

Ke Baad」の監督は男性であるが、脚本や台詞はレーヌカー・クンズルーという女性が担当しており、彼女の影響がかなり強かったのではないかと予想される。

男性視点から見ると、「少女漫画的インド映画」に登場する男性キャラクターは大体において主体性がなく、よって現実性がなく、感情移入しにくい。「Aisha」は完全にヒロインのアーイシャーが主人公だったが、「Break

Ke Baad」では一応ヒーローとヒロインの両方に均等に比重が置かれていた。それでもイムラーン・カーン演じる主人公アバイは、ディーピカー・パードゥコーン演じるアーリヤーに振り回されてばかりで情けなさ過ぎる。勝手にオーストラリア留学を決断されても、別れを切り出されても、「どんなことがあっても彼女を守る」という過去の約束を忠実に守り、彼女を守り続ける。彼にとってアーリヤーは人生であり、全てであった。正に女性が理想とする「ナイト」的男性像であるが、男性側から見ると、こういう男性は現実にはいないだろうと白けたことを考えてしまう。

アバイの人物設定は甘かったが、アバイとアーリヤーが象徴するものはしっかりしていた。アバイは、自分の本当にやりたいことが自分でよく分からず、とりあえず父親の仕事を手伝っているが、それに生き甲斐を感じることはなく、退屈な毎日を過ごしていた。自分でその現状を打破しようとする行動力も彼にはなかった。一方、アーリヤーは女優になりたいという強い願望を持っており、そのために独断で重要なことを決めて行く。彼女にとって恋愛もその夢のためには犠牲にされるべきものであり、およそ10年の間、苦楽を共にして来た恋人のアバイさえをも切り捨てようとする。アバイは、オーストラリアに留学したアーリヤーを追って来て、そのまま定住し、仕事を始める。その中で料理の才覚を発揮し、遂にはレストランをオープンする。アバイの父親も、無理に息子に自分のビジネスを継いで欲しいとは思っておらず、彼の独り立ちを喜ぶ。その途端、親や叔母から結婚を強要されるようになり、お見合いを繰り返すが、彼はアーリヤーへの気持ちを捨て切れておらず、なかなか理想の人には会えなかった。一方、アーリヤーは留学をきっかけに女優としての道を歩み始める。夢を実現させた彼女であったが、何か不足を感じていた。そんなとき、アバイが結婚することを知る。居ても立ってもいられなくなったアーリヤーはオーストラリアからインドへ飛び、アバイの結婚式に押しかける。だが、実はそれはアーリヤーから本心を引き出すための芝居であり、アバイはアーリヤーと結婚するつもりであった。つまり、10年間愛を育んで来た2人の内、その愛に早く気付いていたのはアバイの方であり、愛のために奔走する中で自分の生き甲斐も発見することが出来た。一方、アーリヤーは夢を必死に追いかけるあまり、愛の何たるかを全く理解できなくなってしまい、アバイが結婚するという段階になって初めて彼女は自分の本心に自分で気付いた。愛か、夢(仕事)か。この2択を求められたとき、インド映画は完全に愛の側の擁護者である。そう考えると、「Break

Ke Baad」は「Love Aaj Kal」(2009年)の主人公の男女を入れ替えたストーリーになっていると言うこともできる。

残念ながら映画のストーリー自体はアーリヤーと同じくらい混乱していた。冒頭では、スタイリッシュな演出のつもりであろうが、あまりにそそくさとアバイとアーリヤーの出会いや交流がなぞられてしまっていたためにその後の展開にしばらく付いていけなかった。クライマックスもあまりに予想通り過ぎて何のサプライズもない。アバイの人物設定の甘さは前述の通りであるし、アーリヤーの破天荒な性格も容易に感情移入できるものではなかった。細かい部分でも、アバイがインドからオーストラリアに突然飛んで来たり、何ヴィザで来たか知らないがそのまま働き出したり、突っ込み所が多かった。それでもこの映画の美点は台詞の良さにある。恋愛の壁にぶち当たったときにふと頭をよぎる哲学的思考が台詞の中に随所にちりばめられており、ロマンス映画として一応の体裁を保つことに成功していた。たとえばアバイがアーリヤーにつぶやく、「人はなぜ愛と喜びを両立させることが出来ないのだろうか?」という台詞は、この映画の核心であった。

イムラーン・カーンはそつのない演技をしていた。だが、アバイの設定が弱かったために、彼が通常まとっているスターのオーラは今回それほど感じられなかった。ディーピカー・パードゥコーンはそろそろ演技力に疑問符が付き始める時期に入るだろう。素の彼女のまま演技ができるような役なら彼女は強いが、別の人格になりきる必要のある役はまだ荷が重そうだ。「Lafangey

Parindey」(2010年)での演技も批判の的となったが、今回も不自然な立ち振る舞いであった。脇役ではシャルミラー・タゴールが重要な役で出演。リレット・ドゥベーは、彼女のイメージそのままの役。シャハーナー・ゴースワーミーはやたら太っていたが貫禄は出ていた。

音楽はヴィシャール・シェーカル。軽妙な音楽が多かったが、2時間ほどの短い映画であり、ダンスシーンがいくつも挿入されるような構成にはなっていなかった。「恋愛においては多少の距離も大切だ」ということを歌う「Dooriyan

Hai Zaroori」がもっとも映画の雰囲気に合っていた。

映画の後半は舞台がオーストラリアに移るが、実際にロケが行われたのはモーリシャスのようである。

「Break Ke Baad」は、イムラーン・カーンとディーピカー・パードゥコーンの初共演作ということで注目されるが、残念ながら両人の良さがあまり出ていない映画となってしまっている。脚本もお粗末である。だが、いくつか心に残る台詞があり、ロマンス映画として何とか楽しめるレベルには達している。ソーナム・カプール主演「Aisha」に続く「少女漫画的インド映画」という点も特筆すべきである。だが、無理に見る必要のない映画であることには変わりがない。

| ◆ |

12月3日(金) Khelein Hum Jee Jaan Sey |

◆ |

21世紀のヒンディー語映画の進化の方向性を決定づけた映画がアーミル・カーン主演「Lagaan」(2001年)であった。1893年の英領インドの農村を舞台とし、農民たちが英国人支配者たちと年貢を賭けてクリケットの試合をするという一見破天荒なストーリーながら、緻密な構成によって一大娯楽映画に仕上がっており、アカデミー賞外国語映画部門にノミネートされるまでの高い評価を受けた。「Lagaan」は時代劇映画であり、スポーツ映画でもあり、そして何より愛国映画であった。また、娯楽映画ながらインドの宗教問題やカースト問題にも巧みに踏み込んでおり、社会派映画としての側面も持ち合わせていた。その傑作「Lagaan」を撮ったのがアーシュトーシュ・ゴーワーリカルであった。それまでの彼は数本の映画しか経験がなく、しかもヒット作もない二流映画監督であったが、「Lagaan」の成功によって一気に株を上げることとなった。その後シャールク・カーンと共に「Swades」(2004年)、リティク・ローシャンやアイシュワリヤー・ラーイと共に「Jodhaa

Akbar」(2008年)などを撮っており、どちらも重要な作品となっている。ところがその後何をトチ狂ったのか「What's Your Raashee?」(2009年)という大失敗恋愛映画を作ってしまっており、迷走を感じさせられた。そのゴーワーリカル監督の最新作が本日より公開の「Khelein

Hum Jee Jaan Sey」である。

「Khelein Hum Jee Jaan Sey」は、ジャーナリストのマーニニー・チャタルジー著「Do And Die: The Chittagong

Uprising, 1930-34」を原作とした、1930年のチッタゴン反乱をテーマにしたノンフィクション映画である。チッタゴン(現地発音だと「チョットグラム」)は現在バングラデシュ領となっているが、1930年当時は英領インド領であった。チッタゴンは現ミャンマー近くの港町であり、カルカッタやデリーなどから見たら田舎であった。この地方都市で起こった、主に10代の若者たちによる反英革命未遂がチッタゴン反乱であり、今までインド独立運動史の中でもほとんどスポットライトの当たらなかった事件であった。それを忠実に映画化したことにまずこの「Khelin

Hum Jee Jaan Sey」の意義がある。英領インド時代を舞台にした時代劇映画であり、インド独立運動をテーマにした愛国映画であり、さらに少しサッカーもストーリーに関係して来ることから準スポーツ映画でもあるため、ゴーワーリカル監督の出世作「Lagaan」を意識した構成の映画と言える。アビシェーク・バッチャンとディーピカー・パードゥコーンの初共演作という点も見所だ。ちなみにこのような愛国映画は1月26日の共和国記念日か8月15日の独立記念日にかかる週に公開されるのが常だが、この映画の公開時期は特に愛国イベントとは関係ない。

題名:Khelein Hum Jee Jaan Sey

読み:ケーレーン・ハム・ジー・ジャーン・セ

意味:遊ぼう、我々は、命を賭けて

邦題:革命よ不滅なれ

監督:アーシュトーシュ・ゴーワーリカル

制作:アジャイ・ビジュリー、サンジーヴKビジュリー、スニーターAゴーワーリカル

原作:マーニニー・チャタルジー「Do And Die: The Chittagong Uprising, 1930-34」

音楽:ソハイル・セーン

歌詞:ジャーヴェード・アクタル

衣装:ニーター・ルッラー

出演:アビシェーク・バッチャン、ディーピカー・パードゥコーン、ヴィシャーカー・スィン(新人)、スィカンダル・ケール、マヒンダル・スィン、シュレーヤス・パンディト、サムラート・ムカルジー、フィーローズ・ワーヒド・カーン、モンティー・マンフォードなど

備考:PVRプリヤーで鑑賞。

ディーピカー・パードゥコーン(左)とアビシェーク・バッチャン(右)

| あらすじ |

1930年、チッタゴン。少年たちが広場でサッカーに興じていたところ、突然やって来た英国軍兵士たちがその広場を軍の駐屯地にしてしまい、遊び場を失ってしまった。少年たちは、地元の革命家スルジャー・セーン(アビシェーク・バッチャン)に助けを求める。スルジャーは表向き学校教師をしていたが、秘密裏にニルマル・セーン(スィカンダル・ケール)、アナンタ・スィン(マヒンダル・スィン)、アンビカー・チャクラバルティー(シュレーヤス・パンディト)、ガネーシュ・ゴーシュ(サムラート・ムカルジー)、ロークナート・バル(フィーローズ・ワーヒド・カーン)らと革命の準備を進めていた。スルジャーは、マハートマー・ガーンディーの提唱する非暴力・非協力の運動ではインド独立は難しいと考えており、武力での革命を画策していた。英国人の支配拠点であるカントンメント、警察署、電報所、クラブ、鉄道の5ヶ所に同時に攻撃をするのが彼の計画であった。

ところで、ニルマル・セーンの恋人プリーティラター(ヴィシャーカー・スィン)とその友人カルパナー・ダッター(ディーピカー・パードゥコーン)は国民会議派に入っていたが、スルジャーの考えに賛同しており、ある日彼に会いに来て、革命に参加したいと希望する。スルジャーは最初渋ったものの、カントンメントに潜入して地図を作成して来た彼女たちの成果に感心し、彼女たちも仲間に入れる。

だが、これだけではまだ革命のために人員が足らなかった。スルジャーは、英国軍に広場を奪われた少年たちをも仲間に引き込むことを考える。少年たちはこぞってスルジャーの事務所を訪れ、オーディションを受ける。これにより、56人の少年たちが革命に参加することとなった。スルジャーたちは少年たちに訓練を施し、一人前の革命家に育て上げる。ただ、カルパナーとプリーティラターは、独立運動に参加していることが両親にばれ、無理矢理カルカッタに送られてしまう。

運命の1830年4月18日、スルジャーたちは綿密な計画に則ってカントンメント、警察署、電報所、クラブ、鉄道を一度に襲撃する。だが、2つの誤算があった。ひとつはその日がグッド・フライデーであったこと。英国人たちは聖金曜日を祝うために早めに帰宅してしまっており、スルジャーたちがクラブを襲撃したときには1人も英国人がいなかった。もうひとつの誤算は、武器庫に弾薬がなかったことである。スルジャーたちは、武器と弾薬が別々に収納されていたことを知らなかった。英国軍から奪った武器で革命を成功させようとしていたスルジャーは大きな困難に直面することになる。すぐに英国軍がカントンメントに押し寄せて来た。スルジャーたちは退却を余儀なくされる。

スルジャーたちはジャラーラーバードの山中に身を潜めていたが、すぐに英国側の知るところとなり、襲撃を受ける。英国軍はマシンガンを持っており、スルジャーたちが持っていた旧式の銃では太刀打ちが出来なかった。革命に参加した少年たちは次々に銃弾に倒れる。さらなる退却をしたスルジャーは、数グループに別れて逃亡することを決める。

だが、全国に指名手配されたスルジャーらは、1人また1人と、殺されるか逮捕されて行った。革命の失敗を知ってチッタゴンに帰って来たカルパナーも逮捕されてしまうが、父親の力もあって釈放される。だが、スルジャーと逃亡生活をすることになり、最後には捕まってしまう。スルジャーは死刑を宣告され、絞首刑となる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

インド独立運動をテーマにした愛国映画において、マハートマー・ガーンディーやジャワーハルラール・ネルーらが主導した「本流」の独立運動以外を取り扱う場合、そして史実に忠実な映画作りを心がける場合、観客を高揚させるようなまとめ方は難しい。なぜなら映画は蜂起の失敗や主人公の死によって幕を閉じざるをえないからだ。「The

Legend of Bhagat Singh」(2002年)、「Mangal Pandey The Rising」(2005年)、「Netaji

Subhas Chandra Bose: The Forgotten Hero」(2005年)などはその先例で、「Khelein Hum Jee

Jaan Sey」もその例に漏れなかった。主人公スルジャー・セーン率いる革命は未遂に終わり、最終的には革命参加者は一網打尽となって、スルジャー自身も絞首刑となる。裁判のシーンで死刑を宣告されたスルジャーが英国人裁判官に対し「有罪なのはお前達の方だ」と啖呵を切るシーンがあったり、絞首刑になる直前に三色旗(インドの国旗)が掲げられる幻を見つめ、後のインド独立を暗示するシーンがあったりしたが、全体的には失敗の物語であり、悲しいストーリーである。

劇中では2つの誤算――グッド・フライデーで英国人が早めに帰宅していたことと、武器庫に弾薬がなかったこと――のためにスルジャー・セーンの蜂起計画は失敗に終わったと結論づけられており、そうでなければ彼の「綿密」な計画は成功し、チッタゴンに革命が起こっていただろうとされていたが、この映画を見る限り、はっきり言って彼の計画は最初から無謀としか言いようがない。やはりまずは10代の純朴な少年たちを56人も革命に引き込んだことに疑問を感じずにはいられない。もっと他に誰かいなかったのだろうか?少年たちを使って革命のための資金集めをするシーンもあったが、それもおかしな話である。おかげで少年たちの中には窃盗に手を染めてまで資金を集めようとする者まで出て来てしまっていた。しかも結果的に彼らを死なせてしまったことは、教師としても、革命指導者としても、失格としか言いようがない。少年たちを洗脳・扇動して独りよがりな革命ゲームに飛び込ませたと言われても返す言葉がないだろう。蜂起後の計画も杜撰としか言いようがないし、想定外の事態に陥ったときもとにかく退却するだけで咄嗟の判断が出来ていなかった。そもそもなぜ彼に付いて行こうとする人物がこんなにいるのか、説得力がなかった。少なくとも劇中のスルジャーからはカリスマ性を感じなかったのである。こういう人物を英雄視していいのだろうか?

3時間を越える長尺の映画であったが、その長さに依存し過ぎなところがあり、映画の進行速度は非常にゆっくりペースである。その緩やかなテンポは、チッタゴンののどかな田舎風景(実際にはゴアでロケが行われている)とマッチしてはいたのだが、前半はとても退屈であった。退屈な前半は基本的に蜂起準備までがゆっくりと描かれ、後半からいよいよ蜂起に入る。よって後半からはペースが上がるのだが、蜂起失敗後はかなり駆け足で、バラバラになって逃亡した革命参加者たちの末路が簡略に語られる。それはほとんど史実を単になぞるだけのシーンになってしまっており、物語としての面白さは全くなかった。歴史に忠実に映画を作ろうとすると、どうしても説明的になってしまって映画としての面白さが減る傾向にあるのだが、「Khelein

Hum Jee Jaan Sey」もその罠にはまっていた。

だが、この映画でひとつ正直に語られていたのは、結局英国支配に立ち上がったインド人革命家たちが直接戦火を交えなければならなかったのは、多くは英国に雇われたインド人スィパーヒー(兵士)だったという事実である。もちろん上官は英国人であり、現場指揮官の大半も英国人であるのだが、スルジャーたちはその部下のインド人スィパーヒーたちをも容赦なく殺し、インド人スィパーヒー側もスルジャーらインド人革命家たちに容赦なく発砲して来ていた。つまりインド人同士の殺し合いになってしまっていた。おそらくこの映画を見て愛国心を高揚させるものがなかった最大の理由はここにあると思われる。また、現代の視点から独立運動を見ると、いかにも英領インド時代にインド人が英国人に迫害され、皆英国人に対して憎悪を燃やしていたように見えてしまいがちだが、実際には英国人の支配を受け容れて、その上で生計を立てたり地位を確立したりしているインド人も多く、革命家というのは一般のインド人の間でも変わり者で厄介な存在であった。その様子も的確に描写されていた。その辺りは、ジャーナリストが綿密な調査の上で著した原作があったおかげで正確な環境描写が出来たのではないかと思う(原作は未見である)。

史実に基づいた映画であり、歴史が主人公であるため、主演のアビシェーク・バッチャンとディーピカー・パードゥコーンには、演技の面からもキャラクター設定の面からも、際立ったものがなかった。アビシェーク演じるスルジャーとディーピカー演じるカルパナーの間にあからさまに恋が芽生えることもない。第一線で活躍する彼らをわざわざ起用する必要性も感じなかった。ただ、ゴーワーリカル監督は脇役を活かすのが上手な監督であり、スルジャーの仲間たちを演じた俳優たちは、ヒンディー語映画界ではほとんど無名であるものの、非常に生き生きした演技をしていた。スィカンダル・ケールも真摯な演技をしていたし、プリーティラターを演じた新人女優ヴィシャーカー・スィンもとても良かった。

音楽はソハイル・セーン。インドの国民歌のひとつ「Vande Mataram」をベースに、愛国的な歌で彩られている。だが、基本的にシリアスな映画であり、ダンスシーンなどはなく、全ての歌はほぼBGMとして使用されていた。もっとも印象的なのは、少年たちのコーラスによるタイトル曲「Khelein

Hum Jee Jaan Sey」である。

あと、細かい点だが、冒頭に登場するアジアの地図において、日本列島があるべき位置に日本列島がなかったことが気になった。

「Khelein Hum Jee Jaan Sey」は、「Lagaan」で一気に知名度を獲得したアーシュトーシュ・ゴーワーリカル監督の最新作であるが、彼の監督としての才覚は多少不安定であり、今回の作品は失敗作に数えられることになりそうだ。チッタゴン反乱というマイナーな事件を映画化して世間に知らしめたことには意義があるが、インド人ですらほとんど馴染みのない事件であり、日本人がこれを見て楽しめるかどうかは疑問である。3時間を越える長尺の上映時間もネックだ。アビシェーク・バッチャンとディーピカー・パードゥコーンの初共演には注目するものがあるが、無理に見る必要のある映画ではないだろう。

| ◆ |

12月4日(土) マハーナディー寮に引っ越し |

◆ |

僕の在籍するジャワーハルラール・ネルー大学(JNU)は、いわゆる「レジデンシャル・ユニバーシティー」と呼ばれる居住型大学で、基本的には大学院大学である。デリー南郊、クトゥブ・ミーナール近くに位置する広大なキャンパスの中には、いくつもの寮や住区があり、基本的に学生も教職員も事務員も皆キャンパス内に住んでいる。キャンパスと言ってもほとんどのエリアは野放しのジャングルであり、少し道を外れると、迷いの森か荒れ果てた岩石地帯だ。JNU登山クラブの初心者研修はキャンパス内の岩場で事足りてしまうし、キャンパス内からは先史時代の石器や原始人の居住跡も見つかっているほどだ。つまりJNUは大都会デリーの中に例外的に存在する、大自然に包まれた村のようなエリアであり、その外部環境から見たら、住人はデリーでもっとも贅沢な住環境を享受することが出来る。最近では近所にモールがいくつも出来ており、インド最先端のアイテムや輸入品のショッピングにも便利な立地となった。

ただし、寮の建物自体は老朽化がかなり進んでおり、しかも歴代の居住者が部屋の設備改善や美化にあまり投資しないことから、必ずしも住みやすい環境となっていない。特に博士課程前期(修士課程)コース以下の学生には相部屋しか与えられないため、必ず誰かと部屋をシェアしなければならなくなる。そうした場合、寮生活の快適さはルームメイトの人柄にかなり左右される。だが、逆にルームメイトから一生モノの人脈が広がって行くことも常で、一長一短ではある。各学生寮には食堂(メス)が併設されており、1月1,500ルピー(約3,000円)以下で三食提供されるが、当然毎日インド料理であり、メスの食事に満足できない外国人留学生も少なくない。一応キャンパス内にはいくつか安価なレストランがあり、そこで幾分バラエティーに富んだ料理を食べることも出来るが、JNUに住んでいると毎日「外食」するのも贅沢なことに思えて来る。しかしながら、インド人の学生たちと寝食を共にして過ごす時間は何にも代えがたい貴重な体験で、JNUで学ぶならば、寮に住まなければJNUの楽しさは半分も味わえないだろう。

僕がJNUに入学したとき、僕にはあらかじめキャンパス外に居場所があったことから、寮の部屋を申請しなかった。キャンパス内の寮に住まず、外部から通う学生は、多少差別的ニュアンスを含む「デー・スカラー(Day

Scholar)」という呼称で呼ばれることになる。JNUでの人間関係において、所属寮は、名前、性別、出身州、所属学科、そしてカーストなどと同じくらい大事なアイデンティティーで、それがないデー・スカラーは常に疎外感を味わうことになる。デー・スカラーとしてJNUに通った最初の3年間、その疎外感を常に感じていた。

僕が当初JNU内の寮に住まなかったひとつの大きな理由にはインターネットの問題があった。2001年に僕がインドに住み始めたとき、自宅に常時接続のネット環境を整えるのは至難の業であった。電話回線を使ったナローバンドのネット接続は可能であったが、そもそも電話回線を新規で引くのに1年の時間がかかった時代である。インターネットの利用も、「ネット時間を購入する」という面倒なシステムの上に成り立っていた。おそらく僕は日本人で初めて、自宅に定額制・常時接続のネット環境を整えた人物である。それゆえにこの「これでインディア」も可能となった。2003年頃までにはだいぶデリーのネット環境も改善されていたのだが、JNU内はまだそれほどネットが普及しておらず、寮に住んだらインターネット・カフェでのネット・サーフィンを余儀なくされる可能性が高かった。そもそもその時代はまだ自分用のPCを持つインド人学生は稀であった。そのために寮へのシフトをためらっていたのだった。

だが、僕が博士課程中期(M.Phil.)コース2年目にいた2006年頃までには、JNU内のネット環境は劇的に改善されており、誰でも申請すればすぐに何とか使用に耐えうるレベルのネット環境を手にすることが出来るようになっていた。いつの間にかデスクトップPCを所有するインド人学生も稀ではなくなっていた。ただし、まだまだラップトップPCは高級品であった。このとき修士課程より上のコースにいたため、申請すれば相部屋ではなく個室をもらえることにもなっていた。このとき僕は寮を申請し、博士課程中期以上の研究者専用男子寮ブラフマプトラ寮に部屋を宛がわれたのだった。

最初はみすぼらしい部屋だったのだが、2万ルピーほどを投じてリノベーションを行った。漆喰を塗り、ペンキを塗って、壁や天井を美しくし、電気配線もいじって明るく便利な部屋にした。最大の投資はインバーターであった。インドでは停電が頻発するため、一定の生活レベル以上の家庭では停電対策が施されている。インバーターはもっとも安価な停電対策である。インバーターとはつまりは充電装置で、電気が来ているときに充電し、停電になると自動的に放電する装置である。部屋の電気回路にインバーターを組み込み、停電のない部屋を実現した。このときの詳しい様子は2006年8月31日の引っ越し奮闘記に記されている。

JNUでの生活はとても心地よく、インド留学が終わるまでこのままJNUに住み続けることになるだろうと考えていたが、その後また僕の住環境に変化が訪れることになった。2008年11月に結婚し、2009年3月から妻と共に住むことになったのだった。ブラフマプトラ寮は男子寮であり、規則上では女性と共に住むことは出来ない(チェックはあまり厳しくないので、秘密で同棲している人もいる)。だが、JNUにはありがたいことに既婚学生のための寮もある。マハーナディー寮と言う。妻が来てもマハーナディー寮に住めばいいと考え、結婚直後に同寮への入寮申請を行っていた。だが、マハーナディー寮は部屋数が少ない上に応募者の多い寮であり、外国人枠で申請しても僕の前には長い列が出来ていた。結局妻がデリーに引っ越して来た3月までに部屋はもらえず、キャンパス外に住居を求めなければならなくなった。だが、ブラフマプトラ寮の部屋はそのままキープしておいた。維持費は半年数百ルピーほどのもので非常に安価なので、部屋を引き払うメリットはない。研究に必要な本をそのまま残し、勉強部屋として利用し続けた。一方、新居は南デリーのカールカージーに見つけた。妻のオフィスがカールカージーにあったためである。JNUを一度出たことも今から思い返せばいい体験であった。例えば、JNUを出て初めて、デリーの渋滞がここまで酷い状態になっていることに気付いた。JNUに一旦住んでしまうと、大体の用事はキャンパス内で事足りるため、外に出なくなってしまう。近年の物価の急激な上昇も、JNUを出て明確に実感することが出来た。JNUに住んでいると、下手すると1ルピーも消費せずに数週間暮らすことが可能となってしまうため、経済音痴になってしまうところがある。一度外の空気に触れられたことは決して損失ではなかった。しかし、JNUでの生活への憧憬と郷愁は常に心の中にあった。

その後2009年10月に一旦マハーナディー寮に部屋がもらえることになったのだが、カールカージーでの生活が安定していたこともあり、入寮延期申請をした。ただ、このときは数ヶ月の延期のつもりで、カールカージーでの賃貸契約が終わる2010年2月頃にまた宛がわれればと思っていた。ところが、寮の部屋が空くのは毎年10月頃であるらしく、また次の10月まで待たなければならなくなってしまった。また、この間、6月に長男が誕生し、家族構成に変化があった。しばらく妻は出産と育児のために日本の実家に滞在していたが、10月に長男と共にデリーに戻って来ることになった。英連邦競技大会(CWG)終了後に一瞬だけ日本に帰国し、妻子をデリーに連れて来た。また、タイミングよく帰国前に再びマハーナディー寮に部屋がもらえるチャンスが訪れた。今回は迷わず部屋をもらうことにした。

マハーナディー寮

マハーナディー寮はJNUキャンパスの中でももっとも辺鄙な場所にあるが、そのおかげで緑と自然に囲まれた静かな環境となっている。屋上に出ると四方どこまでも続く緑の絨毯が見渡せ、クトゥブ・ミーナールも見える。もっとも、JNUの寮の屋上からは大体どこからでもクトゥブ・ミーナールが見えるようだ。JNUに住んでいて誇り高いのは、この近辺がオリジナル・デリーだったことだ。現在デリーの中央部と言うとコンノート・プレイスや大統領官邸、インド門のある辺りになってしまい、JNUは南デリーと呼ばれる地域に入るが、デリーの歴史を紐解くと、デリーは元々クトゥブ・ミーナール周辺(現在のメヘラウリー)に築かれた町だった。時代と支配者の変遷と共に「デリー」と呼ばれる地域は小移動を繰り返し、現代ではそれら全てを包括しながらその領域はヤムナー河を越え、さらに四方八方に拡大している。だが、デリーがインドの首都としての発展を始めたスタート地点がこのメヘラウリー地域である事実に変わりはない。かつてはこのJNUキャンパスの土地を王者たちが駆け巡ったかと思うと胸が熱くなる。本当かどうか知らないが、JNUに伝わる言い伝えでは、JNUキャンパスの名所「ロック」でプリトヴィーラージ王とサンヨーギターのロマンスが繰り広げられたらしい。

マハーナディー寮屋上からの眺め

右に見える高い建物は図書館

マハーナディー寮は、学生が妻子と共に暮らすことを前提に設計されているため、各戸にキッチンとバスルームが付いている。一般の寮では部屋にキッチンはなく、バスルームは共同である。居間の大きさも、一般の寮の部屋に比べて2倍はある(16フィート×11フィート=176平方フィート)。その他、各部屋にちょっとしたテラスもあり、アイデア次第でいろいろな用途に使える。マハーナディー寮にはオールドとエクステンションの2棟があるが、我々はエクステンションの方に住むことになった。エクステンションは3階建てだが、最上階となる3階(英国式ではセカンドフロア)の部屋となった。だが、ご多分に漏れず部屋は非常に汚かった。電気すらもフューズが飛んでいて付かなかった。今回も多額の資金を費やしてこの部屋をリノベーションすることにした。

宛がわれた当初の部屋の状態

右上はバスルーム、左下はキッチン、その他は居間

まずは電気の配線を修正した。JNUの寮の配線は老朽化が進んでおり、そのまま使用すると何かとトラブルの元であるため、基盤からケーブルまで全てを新しいものに取り替えた。ライトの位置やコンセントの位置も住むときの利便性を考えて配置し直した。また、テラスに窓を付けて密閉し、テラスにもう1部屋創出した。その部屋はストアルームとして使用すると同時に、洗濯機を置いて洗濯室とした。ただ、テラスに水道は通っていなかったため、キッチンからパイプによって水道を引いて来て、洗濯機に直接送水出来るようにした。同様に、洗濯機から排水された水も再びキッチンに戻って排水口に流れるようにパイプを張り巡らせた。妻からの強い要望で、少なくともバスルームは清潔であって欲しいとのことだったので、バスルームをタイル張りにし、カラーをピンクに統一し、インド式便器を西洋式に取り替え、タイから輸入したハンドシャワーを脇に取り付けた。ギザ(電気温水器)もなかったので、新規に購入して設置した。ちなみにカールカージーで住んだ家の経験から、ギザは大きいものよりも小さいものの方が早く水が温まって使いやすいことに気付いたため、3リットルの小型ギザを選んだ。キッチンのシンクや蛇口も旧式のものだったので、アルミ製のモダンなものにした。カールカージーに設置していたAC(エアコン)の移設も行った。最大の改造ポイントは、キッチンとバスルームをつなぐ小ロビーと居間の間にスライディングドアを設置したことである。これによって完全に居間を密封した空間にすることが出来るようになった。これらの作業が大体完了する頃に、漆喰塗りの作業を開始した。妻の意見によれば、息子の明日真の好きな色は紫とのことだったので、居間の天井とスライディングドアの色を紫にし、壁は白にすることにした。だが、まだ4、5ヶ月の子供に好きな色があるとは思えず、未だに本当に紫で良かったのかどうか不明である。最後に居間の床に青色のフロアシートを敷いた。ちなみに、これらの作業は各職人が行う。電気の配線は電気技師(エレクトリシャン)が、バスルーム、キッチン、テラスの配管やバスルームのタイル貼りは配管工(プランバー)が、テラスに付ける窓枠やスライディングドアの設置は溶接工(ウェルダー)が、漆喰塗りは左官(ペインター)が行った。これらの職人を統括して仕事をさせたのが、インド人の友人が何となくやっている何でもインディアという何でも屋サービスである(ウェブサイトはまだない)。また、家屋の建築資材やリノベーション用品などは、南デリーではサウス・エクステンション・パート1の近くにあるコートラーのマーケットがもっとも品揃えがよく安価であり、一見に値する。

リノベーション後の部屋の様子

左上は居間、右上はバスルーム、左下はキッチン、

右下は自慢のスライディングドア

カールカージーで借りていた家では11月分の家賃まで支払っていたため、11月いっぱいを期限とし、これらのリノベーションを徐々にして行った。本当は11月中旬ぐらいまでには終わらせたかったのだが、ディーワーリーがあったりイードがあったりで思ったようには進まず、完成は結局ギリギリになってしまった。マハーナディー寮に入寮するに当たって、以前住んでいたブラフマプトラ寮は引き払わなければならなくなり、そこに置かれていた荷物は既に10月の時点でマハーナディー寮の新居に移していたものの、メインの荷物はカールカージーにあった。工事の遅れのせいで引っ越し日はズルズルと先延ばしされて行ったのだが、11月28日にやっと引っ越しをすることが出来た。引っ越しは旧知のテンポワーラー(小型トラック屋)に頼んだため、スムーズに事が運んだ。

マハーナディー寮の内側

人と荷物の移動は11月28日に完了したものの、膨大な荷物(多くは本)の収納と部屋の整頓・飾り付けには結局1週間ほどかかってしまった。かなりの本を捨てたし、かなりの品物も捨てた。新たに必要となった家具を買い足したりもした。ブラフマプトラ寮に引いていたMTNL電話回線(インターネット用)の移設も行わなければならなかったし、カールカージーで使っていたエアテルの電話回線の解約も行わなければならなかった。家具の配置で工夫したのはベッドである。2つのベッドがあったのだが、高さが違ったために、横に並べてダブルベッドにすることが難しかった。そこでL字型に並べて、ソファーのようにも使えるようにした。手前をマルダーナー(男性居住区)、奥をザナーナー(女性居住区)と名付けた。ちなみに棚や机などの家具にはファブ・インディアの既製品が多いが、昔必要となってローカル・マーケットで特注した品物もいくつかある。

左上は玄関、右上はキッチン

左下は居間とキッチン&バスルームをつなぐロビー、右下は居間

左上は居間、右上はバスルーム

左下は西洋式便器、右は居間(スライディングドア)

左上は居間、右上はギザと換気扇

左下はストアルーム、右下は窓の外のニームの樹

大体満足いく部屋となったのだが、住み始めてから分かった問題点もいくつかあり、徐々に修正中である。

最初に部屋を宛がわれたときからこの部屋の大きな問題はカビ臭さであった。漆喰を塗り直したらかなり収まったが、居間に備え付けられた棚の中は、ブラフマプトラ寮から運び込んだ荷物をしまっていて漆喰塗りを行わなかったために、カビ臭さが残ってしまった。だが、この問題は予め分かっていたため、日本帰国時に何かいい対策はないか探すことが出来た。東急ハンズで物色していたところ、好気性微生物BioEPDという製品の店頭販売が行われており、試しにそれを購入することにした。どうも微生物がカビを食べてくれるらしい。そしてその微生物は人体に無害だと言う。これをインドまで持って来て新居の棚の中に入れたら、数日でカビの臭いが取れ、すがすがしい空気となった。この製品はインドのカビにも効果抜群かもしれない。現在その持続効果を観察中である。

だが、雨漏りの問題はさらに深刻であった。最上階である上に、屋根の作りが脆弱であるため、天井に水が染みて来る。現在は雨季ではないため、「雨漏り」ではないのだが、屋根の上に置かれた旧式のコンクリート製貯水タンクから水漏れがしており、その水が天井に染みて来ているようであった。せっかく天井に塗ったペンキも、その染みた水のせいで、数日するとポロポロとはがれ落ちるようになってしまった。特に酷いのがテラス部分で、1週間もするとかなりの部分がはがれ落ちてしまった。キッチンでもペンキが雪のようにパラパラと降るようになってしまい、衛生上はこれが一番困った。応急処置としてキッチンの上部にサーリーをかけて調理スペースの大部分を覆うようにし、少なくとも料理中にペンキが料理の中に入らないようにした。とりあえず水漏れしているタンクをセメントで固めたのだが、また別の場所から漏れ出してしまった。この問題は貯水タンクをプラスチック製のものに交換し、屋根をセメントで固め直さなければ完全には解決しないだろう。今後の課題となる。雨季前に何とかしなければならない。

テラスに置かれた洗濯機から排水された水はキッチンまで行って、キッチンの排水口に落ちるようになっている。一応テラスにも排水口はあるのだが、直接外に排水されて下の階へ垂れ流されるようになっており、使い物にならない。よってこのような回り道をさせたのだが、キッチンの排水口の流れが悪く、洗濯機からの水はすぐに排水口から溢れ出てしまう。一応配管工に何度か掃除をさせたのだが、すぐに詰まってしまう。そもそも構造に欠陥があるようだ。これもパイプを新設して新たな排水ルートを作り、対応する予定である。

バスルーム、キッチン、テラス、玄関の天井には共通の丸形ライトを設置したのだが、どうも電球のソケットが安物だったようで、すぐに焼けてしまう。灯りの問題は代替の手段があるためにそれほど緊急性が高くないが、これも早い内に対処しなければならないだろう。

このように、まだまだ新居には問題点が多く、さらに1~2万ルピーは費やさないと完璧にはならないだろう。よって、最終的な総工費はまだ出ていない。だが、それでも当初およそ人間が住むような環境でなかった部屋を外国人が普通に過ごせるような部屋に改造したことには大きな満足感・達成感がある。部屋さえ快適な環境になれば、JNUの外部環境はデリーでもっとも恵まれたものであるため、王者のような暮らしが可能となる。デリーにいながらまるでヒマーラヤ地方のヒルステーションで避暑をしているような感覚であり、特に子育てにはとてもいい環境だ。それとマハーナディー寮には乳幼児を育児中の家庭が多く、同年代の子供たちとの交流も自然と出来るのもよい。おそらく僕にとってここが、長かったデリー滞在の最後の居住地、ファイナル・デスティネーションとなるだろう。そう思うと、この部屋への愛着はさらに増す。かなり苦労して「美しき/こともなき戸を/美しく」したので、なるべく長くここに住めればと思う。

| ◆ |

12月5日(日) Rakht Charitra-2 |

◆ |

ハリウッドでは、「スター・ウォーズ」や「ロード・オブ・ザ・リング」シリーズなどに代表されるように、当初から数部作の予定で映画が作られることは稀ではない。だが、ボリウッドではヒット作の続編制作ですら近年になって始まったばかりのトレンドであり、当初から数部作構成の映画に至っては作られて来なかった。よって、ラーム・ゴーパール・ヴァルマー監督の「Rakht

Charitra」はインド初、2部作構成の映画ということになる。第一部は10月22日に公開され、こちらで映画評を書いた。12月3日に第二部「Rakht Charitra 2」が公開された。第一部ではヴィヴェーク・オベロイ演じるプラタープ・ラヴィが主人公であったが、第二部では主人公はスーリヤ演じるスーリヤに入れ替わり、復讐に次ぐ復讐が別の視点から描かれることになる。

題名:Rakht Charitra-2

読み:ラクト・チャリトラ2

意味:血の伝記2

邦題:復讐伝2

監督:ラーム・ゴーパール・ヴァルマー

制作:マドゥ・マンテーナー、シータル・ヴィノード・タルワール、チンナ・ヴァースデーヴァ・レッディー、ラージクマール

音楽:スクヴィンダル・スィン、イムラーン・ヴィクラム、ダラム・サンディープ、バッピー・トゥトゥル

歌詞:ループ、シャッビール・アハマド、ヴァーユ、アビシェーク・チャタルジー、サリーム・モーミン

出演:シャトゥルガン・スィナー、ヴィヴェーク・オベロイ、スーリヤ、プリヤマニ、ラーディカー・アプテー、ザリーナー・ワヒーブ、スディープ、イザーズ・カーンなど

備考:DTスター・ヴァサント・クンジで鑑賞。

ヴィヴェーク・オベロイ(左)とスーリヤ(右)

| あらすじ |

暴力が支配するアーナンドプル。反政府ゲリラから州政府与党政治家へと転身し、地元で向かうところ敵なしとなったプラタープ・ラヴィ(ヴィヴェーク・オベロイ)であったが、あるとき彼の爆殺未遂事件が発生した。プラタープがその犯人捜しを命じたところ、首謀者として名前が挙がったのがスーリヤ(スーリヤ)であった。スーリヤはプラタープに暗殺された大物政治家ナラスィンハデーヴ・レッディーの長男であったが、アーナンドプルで繰り広げられる血で血を洗う政治闘争に嫌気が差し、バンガロールで請負建築業者として身を立てていた。ところが、たまたま恋人のバヴァーニー(プリヤマニ)と帰郷していたときに目の前で母親、弟、妹をTV爆弾を爆殺されてしまう。プラタープの仕業だと考えたスーリヤは、以後プラタープへの復讐のために生きることとなったのだった。

スーリヤはプラタープの追っ手から逃れるために地下に潜ったが、モーハン・プラサード警視副総監(スディープ)はバヴァーニーと子供を誘拐し、スーリヤに自首を勧める。スーリヤも、監獄の中に入った方が安全だと考え、次のプラタープ暗殺の機会を待つために自首する。監獄の中にもプラタープの刺客が襲いかかるが、スーリヤはそれを返り討ちにする。プラタープはスーリヤに会いに行き、復讐のサイクルを止めようとするが、スーリヤはプラタープへの憎悪をさらに燃やすこととなった。

折しも選挙が近づいていた。プラタープは、元映画スター、シヴァージーラーオ(シャトゥルガン・スィナー)が立ち上げた民国党(PDP)の重鎮であったが、民国党もプラタープ自身も、次期選挙での旗色は悪かった。とある全国政党(≒国民会議派)の秘書クリシュナは監獄に収監されたスーリヤと会い、妻のバヴァーニーをアーナンドプル選挙区の立候補者として擁立することを提案する。スーリヤもその計画に乗り、バヴァーニーを説得する。立候補したバヴァーニーはたちまち民衆の支持を集めることになる。

敗色濃厚となったプラタープはバヴァーニーの暗殺を指示する。だが、それを聞いていた妻のナンディニー(ラーディカー・アプテー)に制止され、ギリギリのところで暗殺を制止する。しかし、暗殺者として送り込まれていたプラタープの片腕は、監獄でスーリヤに同情した暗殺者ムッドゥー(イザーズ・カーン)によって既に殺されていた。プラタープがバヴァーニーをも暗殺しようとしたことを聞いてスーリヤは激昂し、プラタープ暗殺を再び計画する。

スーリヤは、ムッドゥーらと共にプラタープの選挙集会に潜入し、プラタープを暗殺する。そしてスーリヤは即座に監獄に戻り、アリバイを作る。ムッドゥーが代わりに実行犯として名乗り出たため、世間はそれを信じた。だが、ナンディニーが身ごもっていた子供に再び復讐の兆しが見えていた・・・。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2時間半ほどの映画であるが、最初の30分は前回までのあらすじとなっており、第一部「Rakht Charitra」のダイジェストが流れる。よって、第一部を見ていない人でもある程度流れを掴むことが出来るが、それでもやはり「Rakht

Charitra」を見ないことには「Rakht Charitra-2」も楽しめないだろう。

この二部構成の映画でラーム・ゴーパール・ヴァルマー監督が伝えたかったのは、復讐による解決は新たな憎悪と復讐を呼ぶだけで何の解決にもならないということであろう。監督のメッセージは明確に映画の最後において文章で提示されていたが、それがなくてもそのメッセージは十分に伝わったと思う。第一部では、父親と兄を殺されたプラタープが、レッディー一家への復讐に乗り出し、やがて政治家に転身して権力を手にするまでが描かれる。そして第二部では、レッディー一家の中で暗殺を免れたスーリヤが、プラタープへの復讐に乗り出す。スーリヤもまた、武力による闘争から、妻バヴァーニーを介してであるが、政治による闘争へと転身し、プラタープと同じ道を歩み出そうとしていた。プラタープが暗殺された後、スーリヤに「プラタープと同じになるな」と警告を与えるのがスディープ演じるモーハン・プラサード警視副総監である。モーハンは第一部にも一瞬だけ登場するが、第二部でより重要なスートラダール(語り手)としての役割を果たす。第一部はナレーションがうるさい印象があったが、第二部はモーハンの存在によってより引き締まったストーリーとなっていた。だが、果たしてスーリヤはこの後プラタープにならずに済んだのだろうか?復讐のサイクルはこれで終わったのだろうか?映画は明言を避けているものの、復讐はまだ終わらないことを暗示していた。プラタープの死後に生まれた子供の顔が最後に映し出されるが、その無邪気な顔には既に復讐の運命が刻まれていた。

ところで、映画ではひとつの謎が残される。スーリヤが母親、弟、妹を一度に失うことになったテレビ爆弾爆発事件の首謀者は誰かということである。スーリヤはプラタープの仕業だと思い込んでおり、それが第二部の復讐劇の原動力となっている。だが、プラタープ暗殺後にモーハンは監獄までスーリヤに会いに行き、テレビ爆弾爆発事件の首謀者はプラタープではない可能性があることを伝える。スーリヤは簡単にはそれを信じないが、わざわざエンディングで言及されるということは、もしかしたらこれはプラタープの子供と同様に第三部への伏線なのかもしれない。ちなみに、このテレビ爆弾に使われたテレビのメーカーはパナソニックである。パナソニックとしては寝耳に水のパブリシティーになってしまった。しかしインドではソニー製テレビの人気が根強く、敢えてソニーのテレビにしなかったことに多少疑問を感じる。

ラーム・ゴーパール・ヴァルマー監督の映画の特徴である凝ったカメラワークは、第一部に続いて第二部でも健在であった。ただ、緊迫感を出すためにスローモーションを使用したシーンが多かったが、多用し過ぎて逆に冗長な印象を観客に与えてしまっていたかもしれない。前作に引き続いてグロテスクな暴力シーンも多かった。しかし、重厚なドラマとしてのグリップ力は失われておらず、スクリーンにぐいぐい引きつけられる展開が続いた。

ヴィヴェーク・オベロイとスーリヤの熱演も光った。第一部ではアビマンニュ・スィン演じるブッカー・レッディーが際立っていたが、スーリヤも負けないぐらい迫力ある演技をしていた。タミル語映画界の人気男優スーリヤにとっては本作が本格的なボリウッド・デビューとなる。南インド臭さが抜けていないが、ひとつヒンディー後映画界に足がかりを築けたと言えるだろう。近年冴えていなかったヴィヴェーク・オベロイもこの「Rakht

Charitra」二部作によってかなりのイメージアップとなったことだろう。彼のキャリアの第二章が始まることを熱望する。

前作でははっきりと明示されていなかったが、今回は党のシンボルなどからかなり分かりやすく国民会議派がモデルとなっていると思われる政党が登場し、物語に絡んで来る。実在の国民会議派政治家を思わせる人物が登場することはなく、秘書クリシュナを通して国民会議派の政略が実行に移される。だが、クリシュナは「大木が倒れたとき、周辺の地面は揺れる」という台詞をしゃべっている。これは、インディラー・ガーンディー首相暗殺時に息子のラージーヴ・ガーンディーが言った言葉そのままで、第二部に出て来る選挙は、ラージーヴ・ガーンディーが母の後を継いで首相となり、下院を解散した後の選挙をイメージしていることが予想された。

「Rakht Charitra-2」は、インド初二部構成の映画の第二部であり、ラーム・ゴーパール・ヴァルマー監督らしい暴力と権力のドラマ映画である。冒頭で長々と前回までのあらすじが語られるものの、やはり第一部を見てから第二部を見るべきだ。もしかしたらDVDでは1作にまとめられるかもしれない。ラーム・ゴーパール・ヴァルマー監督の作風が好きならば必見の二部作と言えるだろう。

| ◆ |

12月8日(水) Phas Gaye Re Obama |

◆ |

ボリウッド映画には、政治的な理由からか、あまりインドの大統領や首相は実名で登場しないのだが、なぜか米国の大統領は台詞の中でも登場人物としても実名でよく登場する。もちろん映画に米大統領が登場するときは、ニュース映像以外は、本人ではなく、そっくりさん俳優であったり、アングルを工夫してわざと顔を見えなくしたりして対応している。ジョージ・ブッシュ大統領が登場してしまったのは「The

President Is Coming」(2009年)で、ブッシュ大統領訪印を控えたインドにおけるドタバタ劇をテーマにしたフィクション映画となっていた。「My

Name Is Khan」(2010年)では、オバマ大統領がかなり肯定的なイメージと共に登場しており、在米インド人コミュニティーのオバマ大統領に対する期待が見て取れた。現在公開中の新作ヒンディー語映画では、なんと題名に「オバマ」の名前が出てしまっている。「Phas

Gaye Re Obama」。低予算映画ながら評論家の評価は上々で、今年の傑作マイナー映画の1本になりそうである。

題名:Phas Gaye Re Obama

読み:パンス・ガエー・レー・オバマ

意味:はまっちゃったよ、オバマさん

邦題:オバマによろしく

監督:スバーシュ・カプール

制作:アショーク・パーンデーイ

音楽:マニーシュJティープー

歌詞:シェリー、ゴーパール・ティワーリー

出演:ラジャト・カプール、ネーハー・ドゥーピヤー、マヌ・リシ・チャッダー、サンジャイ・ミシュラー、スミト・ニジャーヴァン、アミト・スィヤール、アモール・グプテー、プラガティ・パーンデーイ、スシール・パーンデーイ、デーヴェーンダル・チャウダリー、ブリジェーンドラ・カーラー、スレーンドラ・ラージャン

備考:DTスター・ヴァサント・クンジで鑑賞。

上段左から、マヌ・リシ・チャッダー、ネーハー・ドゥーピヤー、

プラガティ・パーンデーイ、サンジャイ・ミシュラー、アモール・グプテー、

下段はラジャト・カプール

| あらすじ |

15年前に渡米し、苦労して巨万の富を築いたNRI(在外インド人)ビジネスマン、オーム・シャーストリー(ラジャト・カプール)は、2008年のリーマン・ブラザーズ倒産に伴う金融危機により全てを失ってしまった。1ヶ月以内に銀行に10万ドルを支払わなければ家も差し押さえられることになった。そうなったら、妻(プラガティ・パーンデーイ)や子供と共に路頭に迷うことになってしまう。困ったオームは、故郷インドのウッタル・プラデーシュ州へ7年振りに帰り、父の形見である邸宅を売り払うことを決めた。邸宅には現在叔父が住んでいた。

オームが故郷に戻ると、邸宅には叔父が親戚一同と共に住んでいた。一応不動産屋に問い合わせてみたが、世界不況の影響で買い手が付くのは困難で、売値も期待したほどの額にはならなかった。

一方、地元の誘拐マフィア、バーイーサーブ(サンジャイ・ミシュラー)の下で働いていたアンニー(マヌ・リシ・チャッダー)は、いつか米国へ渡ることを夢見て英語教室に通っていた。同じ教室に通うカナイヤーラールの叔父がオームであり、彼はアンニーにオームが米国から帰って来たことを話す。アンニーはオームに会いに行き、自分を米国に一緒に連れて行ってくれるように頼む。ところがオームの話を聞いたバーイーサーブは、不況で誘拐稼業がうまく行っていなかったことから、NRIのオームを誘拐して一攫千金を考える。オームはバーイーサーブのマフィアに誘拐されてしまう。

当初はオームを誘拐することで5千万ルピーの身代金は堅いと考えていたバーイーサーブであったが、オームの身の上話を聞き、一銭の金にもならないことを知ってショックを受ける。同じ頃、バーイーサーブよりもさらに大きな誘拐マフィア、アリー・バーイー(スミト・ニジャーヴァン)にオームのことが知れてしまう。バーイーサーブはアンニーの入れ知恵に乗り、アリー・バーイーにオームを売ることを決める。だが、その話にオームも割って入り、報酬を山分けにすることで手を打つ。

アリー・バーイーはオームを300万ルピーで買う。だが、オームの身代金が入るまでアンニーも人質に取られてしまう。ところが今度はアリー・バーイーよりもさらに大きな誘拐マフィアで、男を忌み嫌う女性ギャングスター、ムンニー(ネーハー・ドゥーピヤー)にもオームのことが知れてしまう。オームの入れ知恵により、アリー・バーイーはムンニーにオームを引き渡す。ムンニーはアリー・バーイーに600万ルピーを支払う。だが、ムンニーはオームが一文無しであることを知り、バーイーサーブ、アリー・バーイーらを連行して殺そうとする。ここでまたオームがアイデアを披露する。そのアイデアとは、地元で一番の誘拐マフィアで、現在州政府の動物大臣に就任しているダナンジャイ・スィン(アモール・グプテー)にオームを売ることであった。ダナンジャイ大臣は誘拐を完全にビジネス化しており、州首相の椅子を狙っていた。

ダナンジャイはちょうど地元でNRIビジネスマンが行方不明になっていることを知り、彼を捜しているところであった。ダナンジャイの誘拐ビジネスにも不況が直撃しており、一攫千金を狙っていた。そこへムンニーが自らオームを連れてやって来た。ダナンジャイは1500万ルピーでオームを買い取る。このときもアンニーはオマケで人質に取られた。

オームとアンニーは外国人用収容所に丁重に迎えられた。そこには劇薬の湖があり、身代金が支払われなかった人質が放り込まれて骨になっていた。深夜、オームは心臓発作の振りをする。オームとアンニーは救急車で運び出されるが、途中でそれをハイジャックし、逃亡する。

オームを逃がしてしまったことでダナンジャイは激昂し、州全体に戒厳令を敷く。オームは作戦を練り、敢えて自らダナンジャイの元に赴く。だが、同時にアンニーはジャーナリストを連れて来ており、ダナンジャイが行方不明のオームを探し出したと喧伝する。ダナンジャイは民衆から賞賛を受ける。その賞賛の嵐の中でオームとアンニーはダナンジャイの車に乗って堂々と抜け出す。

ところで、オームはアリー・バーイーから受け取った300万ルピーの内の山分け分150万ルピーと、ムンニーから受け取った600万ルピーの内の山分け分300万ルピーを米国に送金しており、この騒動の中で既に十分な金を手に入れていた。もはやインドに用のなかったオームは空港へ向かう。また、アンニーはオームと共に米国へ渡ることを考えていたが、この騒動の中でやはり気の置けない仲間はインドにいることを実感し、インドに残ることを決める。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

不況で一文無しになったNRIビジネスマンが自宅差し押さえを防ぐために最後の望みを賭けてインドにやって来たところ、やはり不況で困っていた誘拐マフィアたちが一攫千金を夢見てそのNRIをこぞって誘拐しようとするという秀逸なブラックコメディーであった。犯罪者の中にも上下関係があり、その大ボスが大臣になっているというインドの黒い現実も赤裸々に描写されていたし、庶民の中に蔓延する米国に対する偏見などもよく表現されていた。ただ、題名になっているオバマ米大統領は案外ストーリーには絡んで来ない。「イエス・ウィー・キャン」で有名な就任演説の映像などが使用されていたのみである。主人公の名前はオームだが、これがオーム・マーマー(オーム叔父さん)になると、「オバマ」と音が似ているというギミックがあり、これは面白かった。

基本的にコメディーであり、トラブルに巻き込まれた主人公が知恵を絞って危機を乗り越えて行き、最終的には円満に全てが解決するという痛快劇であった。笑いはアクションよりも台詞回しや俳優の演技力やストーリー展開で笑わせるタイプの高度なもので、全体的なストーリーもよくまとまっており、しっかりした脚本の上に成り立った秀作コメディーであった。ただ、小物マフィアから大物マフィアへオームが売られて行くパターンはずっと同じで、その点は退屈でもあったが、大きな欠点にはなっていない。

ストーリーを精査してみると、金融危機で経済的に困窮したNRIが、インドの故郷に所有する財産を売却して危機を乗り越えようとするというプロットが面白い。おそらくそういうことが実際にあったのだろう。ただ、劇中のオームからは、インドに対する特別な感情や感傷と言ったものが全く感じられず、その点では多少珍しいストーリーだったかもしれない。普通、NRIがインドに久しぶりに帰って来ると、喧噪や衛生状態や人間関係や濃さなどに辟易するシーンがあるか、もしくはインドへの愛情を呼び覚まされるか、どちらかなのだが、オームに限ってはほとんどそういう感情を露わにしていなかった。唯一、満員のバスの屋上に座って移動するシーンが彼の感情を少しだけ代弁していた。もっとも、それは「Swades」(2004年)でも見られる、NRI帰郷の際の一種の定番シーンであるが。また、映画のフォーカスはNRIの郷愁にはなく、本作のその作りは全く正解である。だが、NRI帰郷映画としては特殊な位置に置かれることとなるだろう。逆に、インド人の心の中にある、米国やアメリカンドリームへの憧れという点から見ると、「Phas

Gaye Re Obama」ではアンニーの存在が注目される。アンニーは渡米を夢見ており、英語の勉強に精を出し、ハリウッド映画も愛好している。例えば「Tere

Bin Laden」(2010年)では最終的に主人公(パーキスターン人ではあるが)は渡米して夢を実現させるが、「Phas Gaye Re Obama」のアンニーは、最後に渡米のチャンスがありながらインドに残ることを自らの意志で選ぶ。劇中ではアンダーワールドを中心にインドの問題点が描かれるが、それは決して批判的ではなく、むしろユーモアの混じったもので、映画を見終わった後は「いろいろあるけどやはりインドが一番だ」という感想を受ける。オームにしても、米国でいくら頑張っても手に入らなかった10万ドルが、インドのアンダーワールドを通したら、いとも簡単に手に入ってしまうい、「インドは素晴らしい!」と叫ぶ。この映画の真のメッセージは善し悪し全てをひっくるめた上でのインドの礼賛だと評価できる。

劇中ではっきりとロケーションの明記はなかったと記憶しているが、自動車のナンバーやその他の設定から、ウッタル・プラデーシュ州西部の田舎町が舞台になっていることが推測される。ただ、実際にウッタル・プラデーシュ州でロケが行われていたかは不明である。ムンニーの邸宅などはケーララ州の建築だと感じた。「Phas

Gaye Re Obama」をウッタル・プラデーシュ州の田舎を舞台にした映画だとすると、これは2010年のヒンディー語映画のひとつの特徴である、「田舎町や農村への回帰」のトレンドに乗った作品だとできる。近年のヒンディー語映画界は極度に都市向け映画化が進み、舞台もムンバイーやデリーまたは海外の都市などであることが一般化したが、今年はその反動からか、「Ishqiya」、「Road

to Sangam」、「Well Done Abba」、「Raajneeti」、「Udaan」、「Peepli [Live]」、「Antardwand」、「Dabangg」、「Aakrosh」、「Rakht

Charitra」など、大都市ではないロケーションを舞台にした土臭い映画が続いた。その作風は様々であるが、その内の多くはヒット作または高評価作となった。

俳優は総じてとてもいい演技をしていた。オームを演じたラジャト・カプールはマイナーだが良質の映画に好んで出演する俳優であり、今回も好演していた。アンニーを演じたマヌ・リシ・チャッダーは「Oye

Lucky! Lucky Oye!」(2008年)に出演していた俳優で、ラジャト・カプールと共に映画の出来を決定する重要な役を演じ、それに成功していた。バーイーサーブを演じたサンジャイ・ミシュラーやダナンジャイ・スィンを演じたアモール・グプテーも良かった。唯一場違いだったのはムンニーを演じたネーハー・ドゥーピヤーだ。女マフィアという困難な役をとても真摯な演技でこなしており、その点については好感が持てたのだが、グラマラスなイメージの強い彼女の存在は、映画全体に流れるブラックコメディー調の雰囲気と合っていなかった。スィーマー・ビシュワースなどドスの利いた演技が出来る女優をキャスティングした方がより映画が引き締まったことだろう。

2時間ほどの映画で、ダンスシーンなどは入っていない。ストーリーにグリップ力があるため、ダンスシーンの不在はプラスに働いている。

「Phas Gaye Re Obama」は、低予算ながら上質のコメディー映画であり、都市部の映画ファンを中心に静かなヒットが期待される。一般のインド娯楽映画ではないが、ヒンディー語映画の成熟を垣間見ることのできるいい作品のひとつである。

「No Entry」(2005年)、「Welcome」(2007年)、「Singh Is Kinng」(2008年)などのコメディー映画の大ヒットで、一躍ボリウッドの「新コメディーの帝王」に名乗りを上げたアニース・バーズミー監督の最新コメディー映画「No

Problem」が本日より公開された。「Singh Is Kinng」はアクシャイ・クマールとカトリーナ・カイフをトップとしたシングルヒーロー&ヒロイン型映画であったが、本作は「No

Entry」や「Welcome」と同様のマルチスターキャスト型映画となっており、プロデューサーのアニル・カプールを筆頭に、サンジャイ・ダット、アクシャイ・カンナー、スニール・シェッティー、パレーシュ・ラーワルなど、決して小物ではない俳優たちが総出演している。ヒロインを見ると、今までコテコテの娯楽映画に出演して来なかったカンガナー・ラーナーウトが注目である。

題名:No Problem

読み:ノー・プロブレム

意味:問題なし

邦題:ノー・プロブレム

監督:アニース・バーズミー

制作:BKモーディー、アニル・カプール、ラジャト・ラワイル

音楽:プリータム、サージド・ワージド、アーナンド・ラージ・アーナンド

歌詞:シャッビール・アハマド、クマール、アーナンド・ラージ・アーナンド

振付:ボスコ・シーザー、チンニー・プラカーシュ、ヴァイバヴィー・マーチャント

出演:アニル・カプール、サンジャイ・ダット、アクシャイ・カンナー、スニール・シェッティー、パレーシュ・ラーワル、スシュミター・セーン、カンガナー・ラーナーウト、ニートゥー・チャンドラ、シャクティ・カプール、ヴィジャイ・ラーズなど

備考:PVRプリヤーで鑑賞。

左から、パレーシュ・ラーワル、カンガナー・ラーナーウト、

アクシャイ・カンナー、アニル・カプール、

サンジャイ・ダット、スニール・シェッティー

| あらすじ |

世界を股に掛ける窃盗団のボス、マルコス(スニール・シェッティー)は、南アフリカ共和国において、ひとつひとつが数千万ドルの価値を持つ大粒のダイヤモンドを大量に盗み出した。マルコスには複数の部下がいたが、その中でもソフィア(ニートゥー・チャンドラ)は最愛の愛人であった。マルコスの裏には実は同国の大臣がおり、マルコスはそのダイヤモンドを大臣に渡す。だが、大臣はなかなかマルコスに報酬を渡そうとしなかった。

一方、小悪党コンビのヤシュ(サンジャイ・ダット)とラージ(アクシャイ・カンナー)は刑期を終えて娑婆に出たばかりであった。彼らは南アフリカ共和国の田舎で、インド系のジャンドゥーラール(パレーシュ・ラーワル)の家にお世話になる。ジャンドゥーラールは村に最初の銀行を開いたばかりであった。だが、ヤシュはつい手癖の悪さを発揮してしまい、銀行から村人たちの預金を盗み出し、ラージと共に逃げ出す。ジャンドゥーラールは村人たちから、ヤシュとラージの仲間だと勘違いされ、吊し上げられる。だが、ジャンドゥーラールはヤシュとラージから金を取り戻すことを約束し、解放される。ジャンドゥーラールは彼らを追ってダーバンまでやってくる。

ダーバンでは、ドジ警官のアルジュン・スィン(アニル・カプール)がマルコスを追跡していた。だが、相変わらずのドジのおかげでアルジュンは返り討ちに遭い、体中に銃弾を受けてしまう。一命は取り留めたものの、腹部に2発の弾丸が残ってしまう。その弾丸がくすぐったりせいでアルジュンは時々意味もなく笑いがこみ上げて来るようになってしまった。ところでアルジュンの妻カージャル(スシュミター・セーン)は、警視総監(シャクティ・カプール)の娘で、アルジュンのことを英雄だと思って結婚したのだが、アルジュンのドジっぷりに幻滅し、精神分裂症となってしまった。毎日10分の発症時、アルジュンを殺そうとするのだった。アルジュンはヤシュとラージと知り合いだったが、ラージをこそ泥だと認識していた一方、ヤシュのことはソーシャルワーカーだと思っていた。

ラージは偶然知り合った女性サンジャナー(カンガナー・ラーナーウト)に恋してしまう。ラージとサンジャナーは結婚することになるが、実はサンジャナーはカージャルの妹で、警視総監の娘であった。アルジュンにばれそうになるが、ラージはアルジュンの弱みを握っており、何とかごまかすことが出来た。ただ、間の悪いことに、その場にジャンドゥーラールが現れてしまう。しかしジャンドゥーラールも頭の回転が速い男であった。ジャンドゥーラールは2人の叔父ということになった。

ヤシュとラージは盗み出した金を全て使い果たしてしまっていた。ジャンドゥーラールに盗んだ金を返すため、大臣の家を泥棒することに決める。ジャンドゥーラールがその指揮を執ることになった。ところが同じ頃、一旦はアルジュンに逮捕され投獄されていたマルコスは脱獄し、大臣の家に盗みに入っていた。マルコスは大臣を殺し、ダイヤモンドを取り返そうとするが、金庫は既にヤシュ、ラージ、ジャンドゥーラールによって破られた後だった。また、マルコスの部下が誤って大臣を殺してしまう。

金庫に設置されていた防犯カメラにはヤシュ、ラージ、ジャンドゥーラールの姿がバッチリ写っていた。ラージとサンジャナーの結婚式でそれが発覚してしまい、3人は大臣殺害の容疑で逮捕される。ところが、大臣の家から盗み出されたダイヤモンドを探すマルコスが警察署から3人を誘拐する。マルコスに聞かれて初めて3人は大臣の金庫にダイヤモンドがあったことを知る。彼らが盗み出したものに中にはダイヤモンドはなかった。ではどこに?3人は殺されそうになるが、間一髪助かり、逃亡に成功する。

その頃、サンジャナーが別の男と結婚させられそうになっていた。それを知ったラージは結婚式場に乗り込み、混乱の末にサンジャナーを連れて逃げ出す。彼らは再びマルコスの一味に捕まってしまうが、またも間一髪逃げ出すことに成功した。

実はダイヤモンドはヤシュが持っていたことが分かる。マルコスは、大臣を殺したのはヤシュ、ラージ、ジャンドゥーラールの3人ではないという証拠のビデオを持っていたため、ラージとジャンドゥーラールはヤシュを捕縛し、そのダイヤモンドを持ってマルコスのところへ行く。ところが彼らが持って行ったのはダイヤモンドは半分のみだった。残りの半分はまだヤシュが持っていた。ラージとジャンドゥーラールは捕まってしまう。

ヤシュはマルコスのアジトに侵入するが、ラージとジャンドゥーラールを助ける代わりにソフィアを誘拐して行ってしまう。ヤシュが持つ半分のダイヤモンドと、マルコスが持つもう半分のダイヤモンド、そして証拠ビデオとソフィアを巡り、ディスコで一同が会することになった。そこにはマルコスを捕まえようとするアルジュン、警視総監、ヤシュ、ラージ、ジャンドゥーラールらがスィク教徒の格好をして来ており、カージャル、サンジャナー、マルコス、ソフィアもいた。だが、トラブルメーカーの自殺志願者(ヴィジャイ・ラーズ)が現れ、会場の皆と共に死のうとしたため、大混乱が起きる。しかも、以前森林でヤシュとラージに助けられたゴリラが乱入する。その混乱の中でダイヤモンドは水槽の魚たちが食べてしまい、そのまま海に逃げて行ってしまった。

後日談。ジャンドゥーラールは再び村で銀行を開いた。ヤシュとラージは漁業会社を開き、魚釣りに明け暮れていた。アルジュンはもう一度訓練し直しとなった。マルコスの一味は逮捕されてしまった。そしてソフィアはゴリラに気に入られ、そのまま行方不明となる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ヒンディー語映画界で「コメディーの帝王」と呼ばれているのは、伝統的にはプリヤダルシャンやデーヴィッド・ダワンなどだが、最近はローヒト・シェッティーやこのアニース・バーズミーが現れ、賑やかになっている。「Golmaal」シリーズで知られるローヒト・シェッティー監督は、ド派手なアクションと馬鹿馬鹿しいコメディーをミックスさせた娯楽映画を突き詰めており、独自の路線を築きつつある。アニース・バーズミー監督についても、彼の「Singh

Is Kinng」は個人的に大好きな映画であり、有望なコメディー映画監督だと評価していた。だが、この「No Problem」を見て、アニース・バーズミー監督の才能に限界を感じ始めた。「No

Problem」の出来は、「Welcome」以前のレベルに逆戻りしてしまった印象を受けるほど未熟で煩雑なものだった。「No Problem」の脚本もアニース・バーズミー監督自身が手がけているようだが、その点からも彼の力不足を感じずにはいられない。

確かに笑えるシーンはいくつかある。だが、コントとコメディー映画は違う。たとえいくつかのシーンで観客を笑わせることが出来たとしても、コメディー映画はコントの寄せ集めではいけない。ちゃんと筋の通ったストーリーとキャラクター設定が必要になる。それがあって初めて映画を見終わった後に観客は総合的な快感を得ることが出来る。それが出来ていないコメディー映画がボリウッドに多いのだが、この「No

Problem」もその問題を抱えていた。ストーリーの整合性は二の次で、幼稚な構成力によって物語を取って付けて作り上げたような映画であった。

1点だけストーリーの欠点を取り上げておこう。それはダイヤモンドの在処についてである。物語の冒頭でマルコスが盗み出したダイヤモンドは間違いなくこの物語の中心的アイテムである。悪徳大臣がダイヤモンドを受け取り、大臣の家に泥棒に入ったヤシュ、ラージ、ジャンドゥーラールの3人が金庫から一切合切を盗み出したまではいいが、その後ダイヤモンドは一時的に行方不明になり、観客にもダイヤモンドがどこにあるか誰が持っているのか分からなくなる。だが、終盤になって突然、ヤシュが隠し持っていたことが発覚する。この展開は全くつまらない筋書きであり、もっと工夫すべきだった。そうするにしても、ちゃんと伏線を張っておくべきであった。その癖、ゴリラの存在やアルジュン・スィンの腹部に残った2発の弾丸など、あまり意味のない伏線が張ってあり、ストーリーの煩雑さを助長していた。

安易な海外ロケ、海外舞台のインド映画にも賛成できない。「No Problem」では南アフリカ共和国のダーバンが主な舞台になっていたが、登場人物のほとんどはインド人、彼らが関わる人物のほとんども偶然インド人で、わざわざ海外を舞台にする必要性を感じなかった。

何人かの俳優の演技や存在そのものにも疑問が残った。まずはカンガナー・ラーナーウト。今までシリアスな役を演じ、演技力を高く評価されて来た彼女は、今回キャリアの中で初めてコメディーに挑戦した。新天地を開拓したかったのだろうが、残念ながらそれは失敗に終わったと言っていいだろう。全くコメディーになっていなかったばかりか、髪型やメイクアップが最悪で、美しく見えなかった。スシュミター・セーンも、毎日10分発狂して夫を殺そうとするという変な役を演じ、今まで積み上げたキャリアを台無しにしていた。ミスコン出身女優の中ではもっとも芯のある演技をする女優なのだが、「No

Problem」の中の彼女からは全くオーラを感じなかった。彼女たちに比べたら格の落ちるニートゥー・チャンドラも決して褒められた役と演技と存在感ではなかった。

主役級と言えるアニル・カプール、サンジャイ・ダット、アクシャイ・カンナー、スニール・シェッティー、パレーシュ・ラーワルの5人は、皆コミックロールにも定評のある俳優たちで、悪くはなかった。ただ、このようなマルチスターキャストのコメディー映画にわざわざ出る必要があったのか、ということは感じる。パレーシュ・ラーワルは別にして、通常このような主人公が複数いる映画にはもう少し下のレベルの俳優が出演するものだ。

音楽はプリータムを中心に、サージド・ワージドやアーナンド・ラージ・アーナンドなども参加している。コメディー映画らしい明るい雰囲気の曲が多く、特にバングラナンバー「Mast

Punjabi」はノリノリのダンスナンバーだ。「Shakira」という映画では、FIFAワールドカップ南アフリカ大会のテーマ曲「Waka Waka

(This Time for Africa)」で有名になったコロンビアのシンガー、シャキーラを招聘しようとしたようだが、失敗に終わったようだ。

「No Problem」は、いくつか笑えるシーンがあるものの、映画としての完成度は低い。その限られたお笑いシーンのために3時間を無駄にする必要もないだろう。今年の話題作の1本であったが、期待外れであった。興行的にも成功する見込みは少なそうだ。

| ◆ |

12月15日(水) Band Baaja Baaraat |

◆ |

ボリウッド界最大の映画コングロマリット、ヤシュラージ・フィルムスは、毎年様々な規模とジャンルの映画をコンスタントに量産している。一時期はヤシュラージ・フィルムス制作の映画から工場生産製品のような味気のなさを感じていたのだが、最近はインド映画の定番を守りながらも時代に合った良作を送り出しており、目を離せないプロダクションとなっている。そんなヤシュラージ・フィルムスの新作が12月10日に公開された。「Band

Baaja Baaraat」である。2年前に傑作ロマンス映画「Rab Ne Bana Di Jodi」(2008年)でデビューしたアヌシュカー・シャルマーがヒロインで、ヒーローは無名の新人ランヴィール・スィン。監督は「Rab

Ne Bana Di Jodi」などのヤシュラージ・フィルムス映画で助監督を務めて来たマニーシュ・シャルマーで、やはり新人。脇役にも有名な俳優はいない。スターパワーに欠ける映画ではあるが、評価は上々で、見逃せない映画だと判断し、鑑賞することにした。

題名:Band Baaja Baaraat

読み:バンド・バージャー・バーラート

意味:楽隊・楽器・花婿パレード

邦題:シャーディー・ムバーラク

監督:マニーシュ・シャルマー(新人)

制作:アーディティヤ・チョープラー

音楽:サリーム・スライマーン

歌詞:アミターブ・バッターチャーリヤ

振付:ヴァイバヴィー・マーチャント

衣装:ニハーリカー・カーン

出演:ランヴィール・スィン(新人)、アヌシュカー・シャルマー、マンミート・スィン、マニーシュ・チャウドリー、ニーラジ・スードなど

備考:PVRプリヤーで鑑賞。

アヌシュカー・シャルマー(左)とランヴィール・スィン(右)

| あらすじ |

ビットゥー・シャルマー(ランヴィール・スィン)はウッタル・プラデーシュ州サハラーンプルのサトウキビ農家出身で、デリー大学キローリーマル・カレッジを卒業したばかりだった。卒業後に村に帰ってサトウキビ農家を継ぐのが嫌で、デリーに留まる口実を探していた。そんなときに出会ったのがシュルティー・カッカル(アヌシュカー・シャルマー)であった。西デリーはジャナクプリー出身のシュルティーは、インドで一番のウェディングプランナーになることを夢見ており、「シャーディー・ムバーラク(結婚おめでとう)」という会社を立ち上げようとしていた。ビットゥーは無理矢理シュルティーのビジネスパートナーとなって、ウェディングプランナーの仕事を始める。ただし、ビットゥーは「ビジネスに恋愛はなし」というシュルティーの鉄則を守ることを誓わされた。2人は花屋のマクスード・バーイー(ニーラジ・スード)やダーバー(食堂)経営のラジンダル(マンミート・スィン)などと提携し、組織を固める。

まずはジャナクプリー界隈の中産階級を相手にビジネスを始めたシャーディー・ムバーラクは、瞬く間に成功を収める。だが、ビジネス規模はラーク(10万ルピー)の単位に留まっていた。次のターゲットはサイニク・ファームの上流階級層、カロール(1千万ルピー)単位のビジネスだった。ビットゥーとシュルティーは、かつて師事した敏腕ウェディングプランナーの顧客を横取りする形でカロールの仕事を獲得し、それを成功させる。成功に酔ったビットゥーとシュルティーはその晩初めてキスをし、ベッドを共にする。

仕事に喜びを感じ始めていたビットゥーは、一線を越えてしまったために、シュルティーが鉄則を破って自分に恋してしまったのではないかと恐れる。シュルティーは確かにビットゥーに恋していた。だが、ビットゥーの態度が変化したことでシュルティーはいぶかしがり、彼に「あの日のことはただの間違いで何でもなかった」と言う。安心したビットゥーは再び以前のように戻る。だが、本当はビットゥーに恋していたシュルティーは、そのときからビットゥーにつらく当たるようになる。

やがて2人の仲は修復不可能になってしまった。ビットゥーはシュルティーと決別し、自分の会社「ハッピー・ウェディング」を立ち上げる。だが、ビットゥーの抜けたシャーディー・ムバーラクも、ビットゥーが一人で切り盛りするハッピー・ウェディングも、うまく行かず、借金を抱えることになる。

そのとき、ビットゥーとシュルティーはラージャスターン州でリゾートホテルチェーンを経営するスィッドワーニー(マニーシュ・チャウドリー)に呼び出される。スィッドワーニーは、娘の強い要望により、シャーディー・ムバーラクに娘の結婚式のプラニングを依頼しようとしていた。1週間に渡る超豪華結婚式で、その報酬も半端ではなかった。ただし、ビットゥーとシュルティーの2人がいるシャーディー・ムバーラクでないと発注しないという条件付きだった。最初は断ったビットゥーとシュルティーであったが、マクスード・バーイーの仲介もあり、1回だけ再び一緒に仕事をすることになる。

結婚式を準備する中で、ビットゥーはやはりシュルティーとのパートナーシップがなければうまく行かないと考え、コンビ解消撤回を提案する。だが、シュルティーはそれを拒否する。その理由としてシュルティーは、ドバイ在住インド人チェータンとの縁談が決まり、ドバイへ移住する予定であることを明かす。ビットゥーは、彼に恋したシュルティーが彼を罰するためにそのようなことをしているのだと主張し、シュルティーもビットゥーに恋してしまったことを認めるが、自分の決断を翻そうとはしなかった。ビットゥーはチェータンの携帯電話番号を盗み出して彼に電話を掛け、シュルティーへの想いを伝える。チェータンから連絡を受けたシュルティーはビットゥーを問い詰める。そのとき初めてビットゥーはシュルティーに自分の恋心を明かす。こうして2人は晴れて恋人同士となった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

インドの派手な結婚式の舞台裏を舞台としながら、恋愛から仕事へと向かう男性と、仕事から恋愛へと向かう女性のロマンスを描いた佳作ロマンス映画だと感じた。ほぼ全編通してデリーが舞台となっており、デリーの空気がスクリーン上によく再現されている上に、実在の地名なども出て来るため、デリー在住だとさらに楽しめる映画となっている。主演の若手2人の演技も非常にリアルであった。

主人公のビットゥーは、ご馳走にありつくために忍び込んだ結婚式場で出会ったシュルティーに軽い恋心を抱き、口説き始める。大学生活も終わり、デリーに留まる理由を見つけなければ父親に村に連行されてしまうことになり、ビットゥーはシュルティーが立ち上げたウェディングプラン会社「シャーディー・ムバーラク」に乗っかることにする。その際、シュルティーはひとつの鉄則を彼に突きつける。それは、「ビジネスに恋愛はなし」であった。恋愛よりも仕事を必要としていたビットゥーはそれを飲み、以後ウェディングプランナーの仕事に打ち込むことになる。

仕事が軌道に乗ると、ビットゥーはますます仕事に打ち込むようになる。一方、仕事と恋愛を混ぜることを禁止していたシュルティーは、次第にビットゥーに理想の男性像を見出すようになって行く。そして大仕事が終わった夜、シュルティーはビットゥーにキスと身体を許す。ビットゥーは戸惑いながらも彼女にキスをし、抱く。だが、その後ビットゥーは以前のようにシュルティーと仕事が出来なくなることを恐れる。既にビットゥーは恋愛よりも仕事、シュルティーよりもシャーディー・ムバーラクのことを優先して考えていた。一方、シュルティーはビットゥーとの結婚を考え始めていた。しかし、ビットゥーにその気がないことを知ると、シュルティーはビットゥーに冷たく当たるようになり、やがて2人はパートナーシップ解消してしまう。

このように、仕事を共有する男と女の心情の変化をとてもよく捉えていた。ワンパターンと言えばワンパターンではあるが、ビットゥーがシュルティーに初めてキスをするシーンなどは長回しでじっくりと撮影されており、非常に丁寧に作ってあった。ただ、パートナーシップ解消後の展開は安易過ぎて予定調和の批判は免れないだろう。

映画はデリーが舞台で、デリーの人、風景、文化などがよく取り込まれていた。ビットゥーが通うキローリーマル・カレッジは実在のカレッジであるし、シュルティーが住むジャナクプリーは、デリーの中でもパンジャービー人口の多い地域だ。カッカルという名字からはシュルティーがパンジャービーであることが分かるし、ビットゥーはウッタル・プラデーシュ州サハラーンプルの農村出身であることが劇中で何度も言及される。サハラーンプルではサトウキビ栽培が盛んで、ビットゥーの家もサトウキビ農家である。サハラーンプルからデリーにやって来たビットゥーからはサハラーンプル方言が抜け切らず、デリー育ちのシュルティーはハリヤーンヴィー(ハリヤーナー州の方言)の影響の強いヒングリッシュ(ヒンディー語と英語のミックス)を話す。劇中の風景にはカロール・バーグ近くの巨大ハヌマーン像、キローリーマル・カレッジ、インド門、フマーユーン廟近くにあるサブズ・ブルジなどが映っていたし、デリー・メトロやローフロアバスなども出て来た。結婚式シーンでもデリーによくある結婚式が再現されており、リアルだった。このように、デリーを舞台とした映画の中でも特にデリーの心によく迫った映画になっていた。

「Band Baaja Baaraat」はまずアヌシュカー・シャルマーの実力が計られる映画となっていたと言える。「Rab Ne Bana Di

Jodi」でデビューしたアヌシュカーは、「Badmaash Company」に出演し、これが3作目となる。大ヒット作となった「Rab Ne Bana

Di Jodi」ではシャールク・カーンと共演だったし、「Badmaash Company」ではシャーヒド・カプールがいたため、彼女の実力は正確には計れなかった。だが、「Band

Baaja Baaraat」ではアヌシュカー以上の知名度を誇る俳優が他におらず、映画の成否はまずアヌシュカーの実力に依存することになる。デビュー3作目にしてはかなりの重責であったが、アヌシュカーは溌剌とした演技でそんな不安を吹っ飛ばしてくれた。いかにも典型的な現代デリーガールといった感じの素晴らしい演技だった。表情も豊かだし、台詞回しも申し分ない。ダンスも腕を上げていた。さらにキスシーンやベッドシーンにも果敢に挑戦している。ただ、彼女はデビュー時にヤシュラージ・フィルムスと3作出演契約を結んでいたようである。よって、「Band

Baaja Baaraat」をもって彼女はその軛から解放されることとなる。その3作目でキスシーンとベッドシーンを演じたのは、ヤシュラージ・フィルムスに演じさせられたと表現した方がもしかして適切かもしれない。それでもストーリー上必要なシーンであったし、女優魂を見せてくれた。

新人のランヴィール・スィンも非常に良かった。今回はロマンス映画であったために多少軟弱な役を演じていたが、アクション映画も難なく演じられそうな肉体をしており、今後が楽しみだ。映画界やモデル界に全くコネを持っていない状態で俳優を目指し、オーディションに合格したというシンデレラボーイであり、プロデューサーのアーディティヤ・チョープラーが抜擢しただけの潜在能力を感じた。とても自然な演技をしていたし、ダンスにも光るものがあった。

音楽はサリーム・スライマーン。ストーリーに密着した挿入歌が多く、ストーリーの要請上、結婚式の和気藹々とした雰囲気に合った音楽がほとんどである。「Ainvayi

Ainvayi」や「Baari Barsi」などはそのまま結婚式で使えそうな曲だ。デリーのパンジャーブ文化を反映し、パンジャービー語歌詞の曲も多い。

言語は主にヒンディー語であるが、ビットゥーもシュルティーも典型的な若者言葉を多用しながらも、それぞれの人物設定に即したしゃべり方をする。ビットゥーはウッタル・プラデーシュ州北西部の方言が強いし、シュルティーの話し方はデリー在住中産階級パンジャービーの女の子そのものである。よって、聴き取りは困難な部類に入る。また、デリーで流行している若者言葉をピックアップするにはとてもいい映画だ。

「Band Baaja Baaraat」は、スターパワーの派手さに欠けるものの、主演の若手2人の好演もあって、手頃にまとまった佳作ロマンス映画となっている。結婚式はインド映画の定番だが、その定番の舞台裏を舞台にしたことも目新しくて面白い。インド人が結婚式にいくら費やしているのかも垣間見ることが出来る。同時公開の「No

Problem」よりも断然いい。見て損はない。

インドの東北部、バングラデシュとブータンとミャンマーに挟まれた地域は、一般に「ノースイースト」と呼ばれている。ノースイーストには「セブン・シスターズ」と呼ばれる7州がある。すなわち、アッサム州、アルナーチャル・プラデーシュ州、ナガランド州、マニプル州、ミゾラム州、トリプラー州、メーガーラヤ州である。元々独立王国で1975年にインドに併合されたスィッキム州を入れて「エイト・シスターズ」とすることもある。ノースイーストはインドの他の地域と違ってモンゴロイドのるつぼとなっており、ここに住む人々の多くは、日本人には親近感のある東洋系の顔立ちをしている。ノースイースト地域を数日間旅するだけで、日本の友人や知り合いなどにそっくりの人に何人も会えるだろうし、彼らから「君はまるで我々みたいだ」と言われることも一度や二度ではないだろう。ここはインドのメインランドよりもむしろミャンマーや中国雲南地方に近い雰囲気がある。とは言っても、アッサム州までは完全にヒンドゥー教の文化が浸透しており、マニプル州にもヒンドゥー教が根付いている。だが、セブン・シスターズの人々の多くはキリスト教を信仰しており、インド文化よりも欧米文化に強い影響を受けている。ノースイーストには様々な部族が住み、様々な言語を話しているが、一般的にヒンディー語がよく通じる。キリスト教の影響からか、英語も他の地域に比べたら通じる方だ。間違いなくノースイーストはインドのラスト・フロンティアのひとつである。

今までノースイースト地域は2回旅したことがある。1回目は2003年5月~6月に、西ベンガル州やブータンに加えて、アッサム州、メーガーラヤ州、スィッキム州を旅した(参照)。2回目は2004年12月~2005年1月に、アッサム州とナガランド州を旅した(参照)。どちらも非常に思い出深い旅であった。特にアッサム州ですっかりアッサム料理にはまってしまい、アッサムと聞くだけでヨダレが出てくるほどになってしまった。しかし、比較的退屈だったナガランド州にもう一度行くことになるとは、あのとき夢にも思わなかった。

このたび、デリー在住の日本人男性と、以前デリーに住んでいたナガランド州出身の女性が結婚することになった。結婚式は日本とナガランド州の州都コヒマの両方で行われることになった。僕も以前から「コヒマで挙式するときは必ず行くよ」と安請け合いしていたものの、本当に2人が結婚し、本当にコヒマで結婚式が行われるとはあまり思っていなかったため、いざそれが現実となったときには焦ってしまった。両人とも古い友人であり、その友情を証明するにはやはり出席以外に道はない。もしコヒマがデリーの隣にあったら何も悩むことなく出席しただろうが、ナガランド州はインドの最東端、デリーから果てしなく遠い。しかも遠いだけでなく、日本で言う「一部の地域は除きます」の「一部の地域」に当たるため、交通の便もすこぶる悪い。直行便はないし、コヒマは山間部の町であるため、最寄り空港(ディマープル)も近くない。最速ルートを使っても2泊3日の旅になる。また、出席を快諾していたときとは違い、現在は妻子持ちであるため、デリーを離れるには以前よりもさらに綿密な準備と多大なエネルギーを要する。そういう訳でかなり悩んだのだが、結局はコヒマまで行って直接2人を祝福することにした。また、妻子は留守中にデリーの友人宅に預かってもらうことにした。結婚式には花婿側友人として3人の日本人が出席することになった。デリーからは僕を含め2人の日本人が出席し、日本からもはるばる1人の日本人がやって来ることになった。花婿側家族の出席はない。ちなみに、ナガランド州に外国人が行くためには規制地域入域許可書(Restricted

Area Permit/RAP)が必要なのだが、規則上では4人以上でそれを申請しなければならない。花婿を含めて合計4人になるため、ちょうど良かった。

元々結婚式前日(12月17日)に西ベンガル州の州都コールカーター経由でディマープル空港まで行く予定だったのだが、ちょうどその日は何らかの理由で込んでおり、コヒマ行きを決めたときにはチケットは望み薄のキャンセル待ち状態となっていた。出発を1日前倒しすれば席はあったが、4日も留守にするのは妻に申し訳ないため、その選択肢は選びにくかった。これは無理かと思ったが、アッサム州の中心都市グワーハーティー経由で、結婚式当日(12月18日)早朝にディマープルへ行くルートがあり、しかもこのルートを採ると旅行期間が微妙に短縮されることが分かった。結婚式にもギリギリ間に合いそうだった。よって、こちらの便で行くことにした。

デリーからグワーハーティーまではジェット・エアウェイズ9W2276を利用した。デリーのインディラー・ガーンディー国際(IGI)空港新ターミナル(T3)から13:45発、グワーハーティーには16:10着。ヒマーラヤ山脈に平行しながら飛行するフライトだったが、あいにくヒマーラヤ山脈を展望できる左翼側とは反対の席で、あまり見えなかった。インドは広大な国であるが国内に時差はなく、デリーに比べてインド東部は日が暮れるのが早い。空港を出てグワーハーティーに着く頃にはもう真っ暗であった。グワーハーティーでは市内にある4つ星のダイナスティー・ホテルに宿泊した。グワーハーティーも交通渋滞が酷くなっており、ここ数年で自動車の数が激増したこと、つまりこのノースイースト地域の中心都市でも経済成長が急速に進んでいることがうかがわれた。

グワーハーティーでは何もする時間がなかったが、本場のアッサム料理だけはどうしても食べたかった。ホテルのレセプションで、グワーハーティーで一番のアッサム料理専門店を聞いてみたら、Khorikaaというレストランを教えてくれたため、そこへ行くことにした。アトゥル・ランカルというシェフが経営しているレストランで、グワーハーティーの人ならこのレストランのことは誰でも知っているとのことだったが、オートワーラーには「Bora

Service」と言うと場所を特定しやすいようであった。レストランの名前にもなっている「コリカー」とは串焼き料理のことで、エビ、魚、チキン、ポーク、ダック、パニールのコリカーがメニューに掲載されていた。コリカーという料理は初めて見たために、試しにゴロイ(タイワンドジョウ類の魚)とチキンのコリカーを食べてみたが、ほとんど直球の串焼きであった。

コリカー

レストランのメニューより

アッサム料理では、インドでは珍しいポーク料理に加えて、さらに珍しい鴨肉や鳩肉の料理もあるのだが、デリーから来た者にとって何よりも嬉しいのが、魚料理が充実していることである。ただし、アッサム州を貫く母なるブラフマプトラ河で採れる川魚が中心で、厳密な意味でのシーフードではない。ボラリ(肉食性のナマズみたいな魚)とロフー(コイ科の魚)のカレーを白飯と一緒に食べた。いやもう永遠に食べ続けられるのではないかというほど旨かった。このシンプルさがたまらない。

アッサムの魚カレー

ちなみに、このKhorikaaレストランの近くにはKFCがあり、最近オープンしたばかりのようで混雑していた。長らくバンガロールにしか店舗がなかったKFCだが、数年前から積極的にチェーン展開を再開している。かつてはKFCのフライドチキンを食べにわざわざノイダまで行ったものだが、今ではデリーのあちこちにKFCの店舗が出来ており、ちっとも珍しい存在ではなくなってしまっている。だが、グワーハーティーのようないわゆるTier3都市にまでもKFCが進出しているというのは大きな驚きであった。また、意外にもグワーハーティーでは外国人(主に白人)の姿もよく見かけた。旅行者ではなくて、ビジネス目的の長期滞在者または出張者のような雰囲気の人も少なくなく、ノースイーストにビジネスチャンスを求めてやって来ている外国人がかなり増えているのではないかと予想された。

翌朝、エア・インディアのプロペラ機IC7751に乗り、グワーハーティーからディマープルへ向かった。元々この便は6:00発ディマープル直行だったが、直前に7:00発インパール経由ディマープル行きに変更となった。インパールとはマニプル州の州都で、かの有名なインパール作戦の攻略目標地となった町である。マニプル州はナガランド州よりもさらに外国人入域規制が厳しく、空港だけでも降り立つことができるのは嬉しい誤算であった。ディマープル行きの便がインパール行きの便と合体となったのは、乗客が少なかったためであろう。よって、ディマープル到着が予定よりも2時間ほど遅れた。もしこの便がさらに遅れていたら結婚式に間に合わないところであったが、運良く時間通り飛び立ってくれた。機体はボロボロであったが、パイロットはベテランっぽかった。飛行中にいきなりパイロットがコクピットから出て来て客室をうろついていて驚いたが、副操縦士が操縦していたのであろう。インパールは山間に突如現れる広大な盆地に位置しており、空港は単なる広場であった。乗客は飛行機から空港ターミナルビルまで徒歩で移動しなければならなかった。だが、ディマープル空港もそんなに変わらず、やはり徒歩で飛行機からターミナルビルまで移動した。ただ、上空から見た限りでは、ほとんどアッサム州の一部と言えるディマープルの方がインパールよりも都会に見えた。ディマープルには9:00頃到着した。

本当はナガランド州に入域した時点で外国人はRAPを見せなければならない。だが、日本人の顔はナガランド人のそれとそう変わらないため、外国人とばれず、空港の警備員からは特にRAPの提出も求められなかった。ディマープル空港はのどかな空港で、職員からは何の緊張感も感じなかった。

ディマープルからコヒマまではタクシーで移動。ディマープルを出てしばらくすると山道になり、どんどん標高が上がって行く。途中1回休憩を挟みつつコヒマには正午12:00頃に到着した。結婚式は1:00からだったのでギリギリの到着であった。コヒマは山の尾根に広がる人口78,584人(2001年国勢調査)の町で、標高は1,444m。6年前に比べて確実に発展しており、州都らしい都会に様変わりしていた。

コヒマ

結婚式場は3つ星のホテル・ジャプフー。花嫁の方はプロテスタントの一派バプテスト派に属するキリスト教徒であり、コヒマでの結婚式もキリスト教式で行われるが、花婿の方がキリスト教徒ではないために教会では挙式できなかったと言う。やはりインドは日本と違って宗教が重要な意味を持っている場所なので、その辺りは厳しいようだ。そしてそういう場合には今回のようにホテルのホールに牧師を呼んで挙式するのが一般的のようである。町にはホテル・ジャプフーよりもう一段階上のホテルがあるようだが、それでもコヒマでは文句ない高級ホテルだ。以前コヒマに来たときもこのホテルに宿泊したため、懐かしかった。さらに我々の宿泊もここであったため便利だった。チェックイン時にRAPの提示を求められたが、この書類が役立ったのはこのときのみであった。逆に言えば、ホテルに宿泊さえしなければ、日本人ならRAPがなくてもナガランド州は旅が出来てしまいそうである。すぐに部屋で持参のスーツに着替え、会場へ足を運んだ。既に花嫁側の家族親戚友人が集まっており、すぐにでも始まりそうな雰囲気であった。

ホテル・ジャプフー

式次第には1:00開始と書かれており、その通り本当に1:00に始まった。この辺りの几帳面さはインドのメインランドにはない。おそらく我々に気を利かせてくれて英語を交えつつ式は進行したが、大部分は花嫁の属するアンガミ部族の言語アンガミ語で進行して行った。まずは花婿が会場奥に設置された椅子にポツンと座り式が始まるのを待っていた。1:00になると花嫁入場となり、父親に手を引かれて花嫁が入場した。そして「Mhapuorei

Kekhrie Ki Vi Mo」というアンガミ語の賛美歌斉唱となった。その後、花嫁の友達2人がそれぞれ英語で歌を歌い、さらに教会のコーラス隊が見事なコーラスで英語の歌を歌った。次に牧師さんが登場し、聖書の一節を引用しながら新郎新婦に夫婦の心得を説き、指輪交換を主宰して、2人の結婚を公式に認めた。最後に「初の共同作業」ということで、新郎新婦がケーキカットを行った。これで式は終了した。時間は1時間にも満たなかった。後は出席者が1人1人新郎新婦のところへ行って祝福を述べたり写真撮影をしたりする時間となった。式はかなり神妙な雰囲気で進み、歌の後などに拍手すらもなかった。だが、式が終わったら普通に歓談の時間となり安心した。

牧師さん「神を讃えよ!」

<新郎新婦の写真はプライバシー保護のため控えさせていただきます>

式が終わった後は着替えてコヒマの町をブラブラした。コヒマにはいくつかマーケットがあるが、最大のマーケットは中心部にあるタウン・マーケットである。だが、ホテル・ジャプフーの下にもローカル・マーケットがあり、こちらもなかなか面白かった。コヒマでは、民俗博物館ぐらいが観光に値するが、そこも前回既に訪れていたため、マーケットをブラブラすぐぐらいしかやることがない。

コヒマ・タウン

コヒマのマーケットはかなりグロテスクだ。メインランドのインド人がノースイースト人のことを「あいつらは犬を食べる」と言って見下すが、それは必ずしも嘘ではなく、ここの人たちは何でも食べる。市場には野菜の他に、鶏、豚、牛、犬、猿などの肉が売られているし、カエル、タニシ、蜂の巣、蚕みたいな虫も売られている。しかもどうやらグロテスクな食材ほど高級らしい。コヒマの最大の見所はやはりそれらが売られているマーケットを巡ることであろう。

コヒマのタウン・マーケット

コヒマ・タウンのスタジアムでは市場兼メーラー(移動遊園地)が行われていた。おそらくミャンマー辺りから密輸したと思われる大量の中古服が売りに出されていた。

市場とメーラー

メーラーの観覧車から撮影

夕方には花嫁の家に行ってどんなところに住んでいるか見てみた。コヒマ・タウンのすぐ近くで、コヒマでは結構いい場所に立地していた。山の斜面にあるちょっとした平坦部を利用して造られたL字型デザインのモダンな2階建て家屋で、住み心地は悪くなさそうだった。台所では大量の牛肉や豚肉が部位ごとに調理されていた。結婚式に参加できなかった親戚や友人が家を訪ねて来たときに振る舞うらしい。今回の結婚式で3頭の牛が屠られたらしいが、通常はもっと多くの牛が屠られると言う。ナガランドの人たちはとにかく肉ばかり食べる。

夕食時には、日本で言う二次会のようなパーティーがホテルであった。花嫁の友人が集まって食事をした。ただ、ナガ人はこういうときあまり馬鹿騒ぎをする様子ではないようだ。しかし酒は飲む。実はナガランド州は禁酒州で、酒の販売・購入・持ち込み・製造などは禁止されているのだが、ブラックでは輸入酒から地酒まで様々な酒が手に入る。州の禁酒政策は半ば形骸化しているようである。前回は闇酒屋みたいな場所で「ズ」と呼ばれるドブロクみたいな酒を購入して飲んだが、今回はルクシという酒とツチェという酒を飲んだ。共にモンゴルの馬乳酒のような味とのことである。

ところで前回ナガランドに来たとき、あまりに「コンドームを使いましょう」という看板が多くて、この地で相当エイズが蔓延していることを感じさせられたものだった。今回もコンドーム使用を訴える看板はあったのだが、それに加えて「AIDS/HIVの先にも人生がある」という看板も出来ており、何となくさらに暗い気持ちになった。

帰りはコールカーター経由でデリーに戻る予定であったが、ディマープル~コールカーターの便がキャンセルとなり、結局帰りもグワーハーティーを経由し、行きと同じような方法で帰ることになった。今回の移動で、あらかじめ予約しておいた飛行機をそのまま利用することになったのは、最初のデリー~グワーハーティー間のみで、残りは全部土壇場で変更となってしまった。これがマイナー空路の怖いところである。旅行代理店に頼んでいたので全部向こうが対応してくれたが、個人で航空券を購入していたらここまで小回りは利かなかっただろう。最近はEチケットの普及などで個人での航空券予約が簡単になったが、まだ旅行代理店の存在価値はあると思う。

ディマープル発グワーハーティー行きのエア・インディアIC7751が9:40発なので、花嫁のお兄さんたちに送ってもらい、9:00前に空港に到着するようにコヒマを出たのだが、空港でチェックインしてしばらく待っていたら、飛行機の出発地(グワーハーティー)の天候不順のために2時間遅れとアナウンスされた。グワーハーティー空港での乗り換え時間は4時間ほどだったので、これ以上飛行機が遅れるとやばかったのだが、何とかアナウンス通り2時間遅れで飛び立ってくれた。行きに立ち寄ったときは早朝だったためにあまり感じなかったのだが、グワーハーティーの空港は頻繁に飛行機の発着があるせいでかなり忙しい空港となっており、乗客を効率的にさばき切れておらず、迅速なる拡張の必要性を感じた。空港からもノースイースト地域の急速な発展が垣間見られた。グワーハーティーからはジェット・エアウェイズ9W2285に乗った。14:30発であったが、多少出発時間が遅れ、デリーに到着したのは17:30過ぎであった。

ところで日本の結婚式と同様にナガランドの結婚式にも引き出物があった。葉っぱにくるまれた謎の物体。デリーに帰って開けてみると牛肉や豚肉の盛り合わせであった。寮の隣の部屋にはヒンドゥー教徒が、別の隣の部屋にはイスラーム教徒が住んでいるのだが・・・。JNUの野良犬たちがおいしくいただきました・・・。

ナガ風引き出物

結婚式は完全にキリスト教方式だったため、ナガランド土着の文化が見られたのはこの引き出物のみであった。こう言ってはナガ人に悪いのだが、一般に民族の伝統習慣がもっとも反映される結婚式という儀式において、自分たちの伝統文化がほぼ完全に消去されてしまっているのを見ると、こうあってはいけないという気持ちになる。キリスト教徒でもないのに自ら進んで教会にて結婚式を挙げる傾向のある日本人は、いい意味では真のセキュラリストであるが、悪い意味では文化に対する自覚が足りない。また、ナガランドのような辺境州に来ると、国家の中で主権を持たないということがいかに不幸なことかを実感する。ノースイーストの人々は、インドという巨大国家の中ではどうしても無視されるか、差別され偏見の目で見られることになる。それ故にメインランドのインド人に対するナガ人の反感は根強く、結婚式においても牧師さんは決して「インド」という言葉を使おうとせずに、「新郎新婦がナガランドと日本で幸せに暮らすように」と言った言い方をしていた。しかしナガランドがインドの一部であることは書き換え不可能の事実である。しかもナガランドでは公務員が絶対的な権力を持っており、インドのシステムの一部に溶け込むことがナガ人にとって繁栄への唯一の道になってしまっている。社会的ステータスを得るためには、自分たちを差別する人々の手下にならなければならない。このような状態では、いかに州内で偉くなろうとも、ナガ人は多かれ少なかれ自国家に住みながら未来永劫二等市民として生きることを余儀なくされる。日本人に生まれれば、いくら海外で差別を受けても、今のところ日本という帰る場所があるが、ナガ人には帰る場所がない。チベット人を見てもそうだが、ナガ人を見ても、主権を失うということがどれだけ恐ろしいことなのかをひしひしと感じさせられてしまう。そういう視点で現在の日本の政治を見ると、本当に恐ろしくも情けない気分になる。

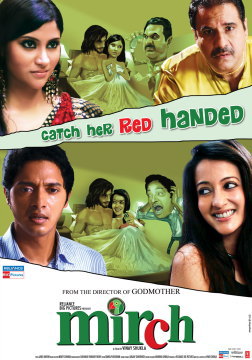

今年最後の話題作「Tees Maar Khan」の公開を次週に控えており、同作とのバッティングを避けて今週は大きな作品の公開がなかった。代わりに小粒の映画が多数公開されることになった。その中でも比較的変わったテイストの「Mirch」を見ることにした。構成はいわゆるオムニバス形式となっており、数本の短編映画を合わせて1本の映画にしているが、全くテーマの異なる短編映画の寄せ集めではない。全体を貫くのは「女性の性欲と不倫」であり、さらに言えば、夫に不倫がばれてもうまく言い逃れ出来るほどの「女性の(ずる)賢さ」であり、それをウィットに富んだ手法で見せていた。ただ、それぞれの話はインド発祥の説話集「パンチャタントラ」に収められたものをベースにしており、そのウィットさも「パンチャタントラ」を源泉としていると言っていいだろう。監督は「Godmother」(1999年)のヴィナイ・シュクラー。コーンコナー・セーンシャルマーとラーイマー・セーンが1人2役を演じる上にホットなシーンにも挑戦。アルノーダイ・スィンが1人4役を演じる他、ボーマン・イーラーニー、シュレーヤス・タルパデー、シャハーナー・ゴースワーミー、ラージパール・ヤーダヴなどの個性派俳優が脇を固めている。

題名:Mirch

読み:ミルチ

意味:唐辛子

邦題:ミルチ

監督:ヴィナイ・シュクラー

制作:リライアンス・ビッグ・ピクチャーズ

音楽:モンティー・シャルマー

歌詞:ジャーヴェード・アクタル

振付:サロージ・カーン

衣装:マンディラー・シュクラー

出演:コーンコナー・セーンシャルマー、ラーイマー・セーン、ボーマン・イーラーニー、シュレーヤス・タルパデー、アルノーダイ・スィン、シャハーナー・ゴースワーミー、ラージパール・ヤーダヴ、スシャーント・スィン、イラー・アルン、ピトーバシュ、プレーム・チョープラー、サウラブ・シュクラー(特別出演)、ティスカ・チョープラー(特別出演)、マーヒー・ギル(特別出演)

備考:DTスター・ヴァサント・クンジで鑑賞。

上段はコーンコナー・セーンシャルマー(左)とボーマン・イーラーニー(右)

下段はシュレーヤス・タルパデー(左)とラーイマー・セーン(右)

| あらすじ |

マーナヴ(アルノーダイ・スィン)は映画監督になることを夢見てバンガロールからムンバイーに来ていた。彼は2年間、ひとつの脚本を様々なプロデューサーのところに持ち込んで直談判して来たが、なかなか監督を任してくれるプロデューサーはいなかった。ガールフレンドのルチ(シャハーナー・ゴースワーミー)の助言に従い、プロデューサーのニティン(スシャーント・スィン)と会う。ニティンもやはりマーナヴの脚本には難色を示すが、マーナヴが思い付きで提案した別の脚本には興味を示す。

マーナヴが思い付いた脚本とは、「パンチャタントラ」収録の話をベースにしたもので、夫に浮気の現場を目撃された女性がうまく言い逃れるストーリーであった。時代は古代インド。職人のカーシー(ラージパール・ヤーダヴ)は妻マーヤー(ラーイマー・セーン)の浮気を確かめるため、旅に出ると嘘を付いて様子を見ることにする。マーヤーが水汲みに出掛けた隙にベッドの下に潜り込んで待っていると、案の定マーヤーは若い間男(アルノーダイ・スィン)を家に連れ込む。だが、夫が隠れていることに気付いたマーヤーは、ベッドの下の夫に聞こえるように間男に語り出す。「パンディト(僧侶)に、夫の命があと僅かだと予言され、それを防ぐためには夫以外の男と交わらなければならないと言われました。今日あなたをここにお呼びしたのはそういう訳です。」それを聞いたカーシーは妻の愛に涙する。

ニティンは、同様の話を4つ用意し、インターバルの前に2話、後に2話を置いてひとつの映画にすることを考え、マーナヴに対し、残りのストーリーを考えて来るように命じる。1週間後、マーナヴとルチはストーリーを携えて再びニティンのオフィスを訪れる。マーナヴが考えて来たストーリーは以下のようなものだった。

中世のラージャスターン地方。ニルグン・スィン王(プレーム・チョープラー)は70歳にして4回目の結婚をすることを思い付き、若きラヴニー(コーンコナー・セーンシャルマー)を娶る。しかしニルグン・スィン王は老齢のために不能となっており、ラヴニーは性的欲求を募らすばかりであった。そこでラヴニーの侍女ケーサル(イラー・アルン)は若い家臣(アルノーダイ・スィン)をラヴニーの欲求のはけ口にさせようとする。だが、家臣は3つの条件を出す。ひとつめはニルグン・スィン王の寵愛する猫を殺すことであった。ラヴニーは猫に薬を飲ませて気絶させる。ふたつめの条件はニルグン・スィン王の出っ歯を抜くことであった。ラヴニーは王の歯が虫歯になっていると嘘を付き、歯を引っこ抜く。だが、みっつめの条件は非常に難しかった。それは王の目の前で交合することであった。ラヴニーは知恵を働かせ、方法を思い付く。ある晩、ニルグン・スィン王とラヴニーは家臣を連れて庭に散歩に出掛ける。リンゴの木の下でラヴニーはリンゴが欲しいと言い出し、家臣が木に登る。ところが木から下を見下ろした家臣は、王とラヴニーが外で交接をしていると言い出す。だが、王とラヴニーは何もしていなかった。家臣の言葉を信じない王は、今度は自分で木に登って確かめる。その隙に家臣とラヴニーは実際に交接する。王はそれを見て怒り、苦労して下りて来るが、そのときまでに2人は事を終えており、何もしていなかったと言う。ラヴニーは、木にお化けが宿っていて、幻を見せたのだろうと言い、王もそれを信じる。

今までの2つのストーリーはニティンも気に入ったが、どちらも時代劇であり、残りの2話は現代のストーリーにすることを求めた。そこでマーナヴは15分の時間(これがインターバルとなる)をもらい、その間に話を考える。

マンジュル(シュレーヤス・タルパデー)は、妻の浮気を目撃して心臓発作を起こし入院したサティーシュ(サウラブ・シュクラー)の話を聞いて、妻マンジュラー(ラーイマー・セーン)の貞操を疑うようになり、彼女を試すことにする。マンジュルは出張に行ったと見せかけて、変装してマンジュラーに言い寄る。1回目は米国から来た旧友に化け、2回目は彼のボスを装いマンジュラーに近づいたが、2回ともマンジュラーは誘いに乗らなかった。マンジュルはすっかり安心してしまう。ところが1年後、夫婦間の愛情は以前ほど濃くなくなり、マンジュラーは欲求不満を抱えることになる。たまたま立ち寄った画廊で画家(アルノーダイ・スィン)と出会い、やがて不倫関係となる。あるときマンジュルが出張に出掛けた後、マンジュラーと画家は情事に没頭していた。だが飛行機がキャンセルとなり、マンジュルが家に帰って来てしまった。マンジュルに浮気現場を目撃されたマンジュラーは、てっきりマンジュルが変装してまた自分の貞操を確かめているのかと思ったととぼける。

ニティンから絶賛を受けたマーナヴは得意になって最後のストーリーを語り出す。

アーシュー・ホートマル(ボーマン・イーラーニー)は妻アニーター(コーンコナー・セーンシャルマー)に会議だと嘘を付いてホテルにチェックインし、コールガールを呼ぶ。ところがやって来たコールガールのブルカーを脱がしてみると、妻のアニーターであった。実はアニーターも夫に内緒でコールガールをしていたのだが、咄嗟に「あなたがコールガールを呼んで遊んでいると聞いて、確かめるために来た」と言い、アーシューもそれを信じる。

マーナヴは以上の4つの話をニティンに聞かせたが、ここに来てニティンは、4つを結ぶものがなければ映画には出来ないと言い出す。そこでマーナヴはニティン自身のキャラクターを使い、ニティンの妻スィーマー(ティスカ・チョープラー)を登場させて、ニティンがスィーマーの貞操を疑うというストーリーを作る。そのときニティンから電話があり、映画制作にゴーサインが出る。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

不倫現場を夫に目撃された女性が、冷静さを失わずに咄嗟に知恵を働かせ、うまく夫を信じ込ませて事なきを得るというストーリーを4つ集めた作品で、一休さんのようなトンチ物語を見ているような気分だった。古代、中世、そして現代と時代を変えてひとつのテーマに迫っていたのも、いつの時代にも人間は変わらないという事実を浮き彫りにしており、いい効果を出していた。映画は決して女性の狡賢さを糾弾し、男性の間抜けさを笑うような内容ではなく、多少エロティックながらも終始ウィットに富んでおり、それぞれの小話の読後感は悪くない。ただ、やはりわざわざ映画館で見るようなレベルの映画ではなく、存在意義は疑問符付きである。4つの話をまとめる枠となるストーリー(マーナヴ、ルチ、ニティンの話)も大して面白くなく、この映画の大きな弱点となっていた。ニティンとルチの関係も結論が出ていなかった。

インドの社会では男性の不倫よりも女性の不倫の方が厳しい目で見られることが多く、インド映画でも既婚男性の不倫がコメディータッチで描かれることは普通だが、既婚女性の不倫はなかなか笑って済ませられない。「Mirch」はそのタブーに風穴を開ける作品だと評価出来るかもしれない。

4つの小話の中でグリップ力があったのはやはり前半の2話、古代と中世を舞台にしたものだ。古代の小話ではラーイマー・セーンの妖艶さが際立っていたし、中世の小話はストーリーがもっとも奇想天外で面白かった。この2話では台詞にも特徴があった。古代の小話ではサンスクリット語を多用した台詞になっており、中世の小話では特にイラー・アルン演じるケーサルを中心にラージャスターニー方言の台詞が用いられていた。それらに比べると後半の2話は力不足であったが、ラーイマー・セーンは3話目においてかなり大胆な肌露出やベッドシーンに挑戦しており、大きな見所となっていた。コーンコナー・セーンシャルマーの登場する中世の小話にも一応ベッドシーンはあったが、それほどエロティックな描写の仕方はされていなかった。今回4役を演じたアルノーダイ・スィンは、ラーイマー・セーン、コーンコナー・セーンシャルマー、シャハーナー・ゴースワーミーの3ヒロインと絡みがあり、一番おいしい役であったが、彼自身から俳優としてやっていけるだけの演技力は感じなかった。ラージパール・ヤーダヴ、シュレーヤス・タルパデー、ボーマン・イーラーニーなどの演技はいつも通り適格であった。また、マーヒー・ギルがエンドクレジットに流れるアイテムナンバー「Tikhi

Tikhi Mirch」でアイテムガール出演している。

インド映画らしく途中で挿入歌もいくつか入っているが、ダンスは最後の「Tikhi Tikhi Mirchi」のみで、ストーリー中に入る曲は全てBGM扱いである。ただ、映画の雰囲気にとても合ったものばかりで、印象的だった。

ちなみに題名になっている「Mirch」についての言及は劇中に2回出て来る。1回目は中世ラージャスターンの小話においてで、王の后と交わるように侍女に言われた家臣が「私は王の塩を食べた(裏切れない)」と言うのだが、侍女は「ミルチ(唐辛子)も食べてみなされ」と返す。ここでのミルチとは、欲求不満の后のことを指す。2回目の「ミルチ」は4つの小話の枠となっているストーリー中に出て来る。脚本にゴーサインを出したニティンはひとつの条件を出す。それは映画に「ミルチ」を入れることであった。ここでの「ミルチ」とはアイテムソングのことで、その直後アイテムソング「Tikhi

Tikhi Mirch」が始まり、マーヒー・ギルが踊るという訳である。

「Mirch」は、女性の不倫とその見事な切り抜け方に焦点を絞ったオムニバス形式の映画。ひとつひとつの短編はとんち話のようで見ていて面白いが、映画全体の完成度という点ではどうしてもまとまり方が弱い。わざわざ見る必要はないだろう。

現在デリー日本人会の会員数は1510名。カウントされるのは18歳以上のNCR(デリー、グルガーオン、ノイダなど)在住日本人で、子供は含まれていない上に、日本人会に入会していないNCR在住日本人も相当数いることから、デリーやその周辺地域に住む日本人の実数はさらに多いと考えていいだろう。だが、まだ2000名には至っていないと言える。これを多いと見るか少ないと見るかは観察者の見方に依るだろう。2006年の時点で会員数は約600名ほどだったことを考慮すると、この数年の間で日本人の数は激増したと言える。だが、他のアジア諸国の大都市に比べると、この数は圧倒的に少ない。例えば海外都市別長期滞在日本人数は、上海で4万人以上、バンコクで3万人以上とされている。

万の単位で日本人が住むならまだしも、まだ1500名ちょっとの規模しかないデリーにおいて、長期滞在日本人を相手にした商売が成り立つかどうか、微妙なところである。だが、2002年から営業している日本食材店Yamato-yaは長く続いており、既に現地の日本人の生活に溶け込んでいるし、日本食レストランもかつては数店舗しかまともなものがなかったが、現在は至る所に様々な特色を持った日本食レストランが出来ている。個人経営の大豆食品屋Soya

Inc.は残念ながら休業となってしまったが、出張焼き鳥屋やきとら、Watofuブランドの豆腐を販売するアムリタ・ヘルシー・ライフ・フーズ、日本人経営インテリアショップYasu Craftなど、面白い試みをする日本人が増えて来ている。デリー在住日本人を主なターゲットとした商売は今後伸びて行きそうな気配である。

そのような状況の中で、今月に日本人向けフリーペーパー月刊Chalo!が創刊された。今まで「日刊インドビジネス」というビジネスマン向け会員制有料日本語日刊情報誌はあったが、より生活に密着した日本語の定期刊行情報誌は存在しなかった。敢えて言うならば、デリー日本人会が3年に1度発行している「ニューデリー生活の手引き」と「Delhi

Shopping Guide」や、同じくデリー日本人会が年に数回発行している「Delhi Life」がその役割を果たしていた。月刊Chalo!は現在のところ、H.I.S.デリー支店(コンノート・プレイス)、ジャパン・ファウンデーション(ラージパト・ナガル)、Yamato-ya(サフダルジャング・エンクレイヴ/グルガーオン・セクター56)などで入手可能である。フリーペーパーなので無料で、毎月第4月曜日発行とのこと。

月刊Chalo!創刊号

インド初無料日本語情報誌を謳っているが、編集長が日本の大手フリーペーパー「ホットペッパー」関係者なだけあり、今のところ、デリーやグルガーオンを中心とした日本人向けクーポンマガジン兼広告掲載誌のようになっている。創刊号には、日本食レストラン、韓国料理レストラン、インド料理レストラン、日本人向けのゲストハウス・ホテル、レンタルオフィス、旅行代理店、ホスピタリティー業者などの情報が掲載されている。基本的に店舗・業者側が料金を支払って広告を出す形式であり、店舗・業者側がそれを拒否すれば、どれだけ有名かつ重要な店でも掲載されなくなってしまう恐れはある。ただ、今のところ掲載料無料キャンペーンを行っており、そのおかげで比較的バラエティーに富んだ情報が集まっていると言える。だが、創刊号を見る限り、まだデリーの日本人向け店舗・サービスを網羅し切れているとは言えない。情報の網羅性を重視するか、それとも広告収入を重視するか、その釣り合いは今後の緊急を要する課題となって行きそうだ。また、逆にデリーでは月刊誌でないと追いつけないほど急速に新しい店が開いたりサービスが始まったりしている訳でもないので、一度情報を網羅してしまったときに、それ以上の広がりと発展をそれ以降の号において求めて行けるかも大きな課題と言える。それに失敗したら、毎号ほとんど内容が変わらないクーポン集になってしまうだろう。それに、デリーの日本人向けビジネスは、まだ同業者間で競争が起こるほどの規模でもなく、広告がなくても利用者側の方が必死に情報を集め、ありがたがって利用するような現状である。言わば、月刊Chalo!に載っているような情報はデリーにしばらく住んでいれば必要に応じて自然に収集されてしまうような種類のものであり、今までこのような情報誌がなくても十分やって行けた。月刊Chalo!がどこまで日本人のデリー生活に本当の意味で役に立つか未知数であるが、これからデリーに駐在する人々にとっては、デリー日本人会発行の冊子共々便利な情報源となる可能性はある。

それでも、月刊Chalo!には、それらの店舗・サービス情報の他、中国とインドを拠点とするマーケティングリサーチ・コンサルティング企業infoBRIDGE提供のインドライフスタイルレポートや国際協力機構(JICA)インド事務所の日本人スタッフによるリレーエッセーなどの読み物があり、毎号愛読したくなるような冊子に仕上げる努力も怠っていない。おそらく今後さらに充実して行くことだろう。また、ヴァーラーナスィー拠点のコーディネート会社JAI Collaborations Pvt. Ltd.やi:ba Cafe & Restaurantの広告も掲載されていることや、「デリー日本無料語情報誌」ではなく「インド日本語無料情報誌」と銘打っていることから、今後デリーやグルガーオンのみならず、ムンバイー、バンガロール、チェンナイなどの他都市にも掲載範囲を広げて行きそうな感じである。さらに、長期滞在者だけでなく旅行者もターゲットにしているようで、旅行者にとってより有用な、インド各地のツーリストスポットに点在する有名な日本食料理屋なんかも特集されることがあるのではないかと予想する。

何にしろ、このインド日本語無料情報誌の創刊は、デリーの日本人コミュニティー発展に欠かせない一歩であり、おそらく上に挙げたような不安要素をよく理解しながらも創刊に踏み切ったであろうことを想像すると、それはとても勇気ある一歩だったと言える。ラター・マンゲーシュカルの歌う「Rahein

Na Rahein Hum Mehka Karenge(生きようと死のうと、香りを残して行こう」の精神で、今後も在デリー日本人コミュニティーの発展やインドを訪れる日本人旅行者が最大限インドを楽しめるように、頑張って行ってもらいたい。

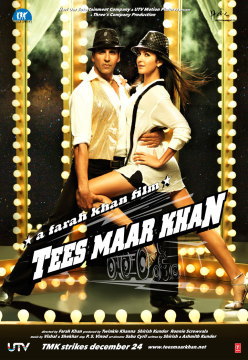

今年最後の話題作「Tees Maar Khan」が本日より公開された。監督は「Om Shanti Om」(2007年)で一躍ボリウッドのトップ監督リストに躍り出た、コレオグラファー出身女流娯楽映画監督ファラー・カーン。ファラー・カーン監督の前2作ではシャールク・カーンが主演を務めたが、「Om

Shanti Om」以後不仲が伝えられており、「Tees Maar Khan」の主演はアクシャイ・クマールとなった。ヒロインはアクシャイ・クマールとの相性抜群のカトリーナ・カイフ。また、アクシャイ・クマールの妻で元女優のトゥインクル・カンナーがプロデューサー陣に名を連ねている。「Om

Shanti Om」では多数のボリウッド・スターが特別出演して豪華な雰囲気を彩っていたが、それだけの規模ではないものの、「Tees Maar

Khan」でもサンジャイ・ダット、サルマーン・カーン、アニル・カプールなどが特別出演している。総じて、ファラー・カーン監督最新作という点、ファラー・カーン映画としては初めてシャールク・カーン以外の男優が主演を務める点、そして昨今のヒンディー語映画界ではヒット率ダントツのアクシャイ・クマール×カトリーナ・カイフの黄金ペアが主演する点などから、前評判は「ヒットして当然」となっていた。さて、その出来はどうだっただろうか?

題名:Tees Maar Khan

読み:ティース・マール・カーン

意味:主人公の名前

邦題:ティース・マール・カーン

監督:ファラー・カーン

制作:トゥインクル・カンナー、シリーシュ・クンダル、ロニー・スクリューワーラー

音楽:ヴィシャール・シェーカル、シリーシュ・クンダル

歌詞:アンヴィター・ダット、シリーシュ・クンダル、ヴィシャール・ダードラーニー

振付:ファラー・カーンなど

衣装:アキ・ナルラー、サンジーヴ・ムールチャンダーニー

出演:アクシャイ・クマール、アクシャイ・カンナー、カトリーナ・カイフ、ラグ・ラーム、ラージーヴ・ラクシュマン、アーリヤ・バッバル、サチン・ケーデーカル、ヴィジャイ・パトカル、ムルリー・シャルマー、アリー・アスガル、ヴィジャイ・マウリヤ、アマン・ヴァルマー、アパーラー・メヘター、シャシャーンク・ヴャース、サンジャイ・ダット(ナレーション)、アニル・カプール(特別出演)、サルマーン・カーン(特別出演)、シャクティ・モーハン(特別出演)、チャンキー・パーンデーイ(特別出演)、トゥインクル・カンナー(特別出演)など

備考:PVRプリヤーで鑑賞。

アクシャイ・クマール(左)とカトリーナ・カイフ(右)

| あらすじ |

警察は国際密輸マフィア、ジョーリー・ブラザーズ(ラグ・ラームとラージーヴ・ラクシュマン)から、インド各地で盗まれた合計50億ルピー相当の骨董品の数々を奪還し、ムンバイーからデリーへ送ろうとしていた。警視総監(サチン・ケーデーカル)は、ジョーリー・ブラザーズが必ず取り戻そうとして来ると読み、ノンストップの直行列車でデリーに送ることにした。彼はそのミッションを「バーラト・カ・カザーナー(インドの財宝)」と名付けた。ジョーリー・ブラザーズは犯行を働く際、自らの手を汚さず、必ず他の人物に仕事を任せる。警視総監の考えに依ると、それを邪魔できる人物は、どんな錠でも瞬時に開けてしまう才能を持ったタブレーズ・ミルザー・カーン、通称ティース・マール・カーン(アクシャイ・クマール)以外にいなかった。

その頃、ティース・マール・カーンはフランスのパリで逮捕され、インドに身柄引き渡しされるところだった。インドの諜報機関CBIから2人組の諜報員ムカルジーとバナルジー(ムルリー・シャルマーとアマン・ヴァルマー)がパリへ送られるが、飛行機の中でティース・マール・カーンは2人をうまいこと騙して脱走する。空港ではティース・マール・カーンの3人の子分が待っていた。

インドに戻って来たティース・マール・カーンは早速フィアンセのアンニャー(カトリーナ・カイフ)に会いに行く。アンニャーは女優になることを夢見ており、彼がお尋ね者のティース・マール・カーンだということを知っていたが、ティース・マール・カーンの母親はそのことを全く知らなかった。

警視総監の読み通り、ティース・マール・カーンはジョーリー・ブラザーズから骨董品盗難の依頼を受け、報酬山分けを条件にそれを承諾する。走行中の列車から合計1万キロの重さの骨董品を盗み出すことはティース・マール・カーンにとっても簡単な仕事ではなかった。だが、彼の辞書に「不可能」という言葉はなかった。ティース・マール・カーンは計画を立て始める。

ところで人気スターのアーティシュ・カプール(アクシャイ・カンナー)はオスカーを熱望しており、「スラムドッグ$ミリオネア」に出演しなかったことを激しく後悔していた。それを知ったティース・マール・カーンは、彼を使うことにする。ティース・マール・カーンらは列車通過ルート上にあるドゥリヤー村を訪れ、そこで映画撮影をすると宣言する。純朴な村人たちは大喜びする。ティース・マール・カーンは、村人に映画撮影だと信じ込ませて列車強盗をさせようとしていたのだった。ティース・マール・カーンは、ハリウッドの映画監督マノージ・デー・ラーマランを名乗り、アーティシュ・カプールの自宅を訪れる。アーティシュ・カプールはすっかりティース・マール・カーンの話を信じ、映画出演を快諾する。また、ティース・マール・カーンはアンニャーを偽映画のヒロインに据えることにした。

ムンバイーからデリーへ骨董品が運ばれる日、ドゥリヤー村で映画撮影が始まった。だが、土壇場になって骨董品輸送が1週間遅れたとの情報が入って来る。仕方なくティース・マール・カーンは映画撮影を騙し騙し行って時間稼ぎすることにする。その間、ティース・マール・カーンは偶然にも村の近くにキャンプを張っていた大麻栽培グループの悪事を暴く。そのおかげで村人たちはティース・マール・カーンを尊敬の眼差しで見るようになる。

遂に列車がやって来ることになった。ティース・マール・カーンはアーティシュ・カプールや村人たちを扇動して列車強盗をさせる。列車には警視総監も乗っていたが、村人たちに取り囲まれて捕縛されてしまう。また、そのとき、ドゥリヤー村にはティース・マール・カーンの母親に加えてムカルジーとバナルジーもやって来たが、彼らも縛り上げられてしまう。村人たちは列車に積まれていた骨董品を全てジョーリー・ブラザーズのトラックに積んでしまう。仕事を完遂したティース・マール・カーンらはそのまま村からとんずらする。だが、ティース・マール・カーンは村人たちに情が移っており、盗んだ骨董品の一部を置いて行こうとした。その隙を突いてジョーリー・ブラザーズは戦利品の全てを持ち去ってしまう。取り残されたティース・マール・カーンは警察に逮捕される。

ティース・マール・カーンとドゥリヤー村の村人たちは裁判にかけられる。村人たちはティース・マール・カーンを尊敬を庇うが、ティース・マール・カーンは自ら罪を1人で背負い、60年の懲役刑を受ける。だが、ティース・マール・カーンはドゥリヤー村で撮影した映画の完成を望んでいた。その仕事を3人の部下に託し、刑務所へと去って行く。

やがて映画が完成し、プレミア試写会が開かれることになった。ティース・マール・カーンは刑務所から会場に駆けつける。その場には警視総監、ムカルジー、バナルジーなどもいたが、映画が終了すると、ティース・マール・カーンの姿はなかった。一方、豪華プライベートジェットに乗っていたジョーリー・ブラザーズの目の前に突然ティース・マール・カーンが現れる。ティース・マール・カーンは飛行機を乗っ取り、ジョーリー・ブラザーズを突き落とす。

後日談。ティース・マール・カーンの作った映画はアカデミー賞に出品され、アーティシュ・カプールは見事主演男優賞を獲得する。ムカルジーとバナルジーは同性結婚し、アンニャーは念願の女優となる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

何という期待外れか!ファラー・カーン監督の前作「Om Shanti Om」のレベルに達していないばかりか、完成度ではデビュー作「Main Hoon

Na」(2004年)にも劣る。ファラー・カーンは「Om Shanti Om」の成功によって世界最高の女性娯楽映画監督とまで評価されていたが、この作品によって彼女のキャリアは一旦足踏みすることになりそうだ。「Tees

Maar Khan」にはまともな人物設定も脚本もなく、ストーリーに斬新さも皆無で、ひたすら騒々しい台詞の応酬が続く。笑えるシーンはいくつかあるが、B級コメディー映画の粋を出ない。ファラー・カーンに求めていたのはこんな低レベルの映画ではなかった。

「Tees Maar Khan」失敗の全責任は確実に監督ファラー・カーンにあるが、戦犯は他にも探せそうである。まずは主演のアクシャイ・クマール。2006年から2008年までは当たり年で絶頂期だったが、それ以降大失敗作が続き、運気が急速に落ちている。それに呼応するように近年の彼の演技からは真摯さが見られなくなり、フニャフニャと芯のない動きと馬鹿馬鹿しいドンチャン騒ぎを繰り返すようになってしまった。劇中の彼からは、「プロの泥棒」という威厳すら感じられなかった。

ヒロインのカトリーナ・カイフも、終始化粧してばかりの、中身のない役、中身のない演技で、全く台無しであった。彼女の存在意義はボディーのみ、言わば単なる色気要員である。まだアイテムガール出演の方が割り切っていていい。彼女が「Tees

Maar Khan」で演じたアンニャーはそれほど最低の役だった。女性監督の映画で女優がここまで貶められるのは不思議である。ファラー・カーンはカトリーナに恨みでもあるのだろうか?だが、後述する「Sheila

Ki Jawani」は、それを覆すだけの力を持っている。カトリーナにとって「Tees Maar Khan」に出演して得たものは「Sheila

Ki Jawani」のみだと言っても過言ではないだろう。

だが、どうも映画のクレジットを見ていると、本当に責任がありそうなのは、ファラー・カーンの夫シリーシュ・クンダルだと思われて来る。シリーシュ・クンダルは、「Tees

Maar Khan」の制作・脚本・音楽・歌詞などを手掛けており、映画の出来にかなり影響力を持っている。噂では、蜜月関係を築き上げていたファラー・カーンとシャールク・カーンが不仲になったのも、シャールク・カーンがシリーシュ・クンダルを蔑ろに扱ったことだったと言われている。確かに、長らく映画エディターとして活躍し、「Jaan-E-Mann」(2006年)で監督デビューしたシリーシュ・クンダルは、お世辞にもまだ一級の映画メーカーとは言えない。彼が手掛けた「Tees

Maar Khan」の脚本もお粗末の一言に尽きる。「Tees Maar Khan」は、ファラー・カーンが夫のシリーシュ・クンダルをブレイクさせるために作った映画ではなかろうか?または実質的にはシリーシュ・クンダルが監督したのではなかろうか?そうでなければファラー・カーン映画の前2作からこの後退は説明出来ない。

ストーリーは全くもって馬鹿馬鹿しい。説得力があって馬鹿馬鹿しいなら全く問題ないのだが、子供の妄想のような幼稚で情けないストーリーである。まず、警察が50億ルピーの骨董品をムンバイーからデリーに列車で輸送し、ティース・マール・カーンがそれを盗もうとするというプロットであるのだが、泥棒を主人公にした同様の映画は今まで何度も作られて来たし、移動中の列車から何かを盗み出すのは西部劇の定番で何の新鮮味もない。しかもどうしてわざわざ移動中に盗む必要があるのか?ムンバイーやデリーで盗めばいいではないか?それなのに警察もティース・マール・カーンも移動中に盗む・盗まれることばかり考えている。結局ティース・マール・カーンが考えた作戦も、映画撮影の振りをして列車を止め、エキストラの村人たちに盗ませるというものだが、大して現実味のあるものではなかったし、ハラハラドキドキすることもなかった。ティース・マール・カーンの人物設定もはっきりしなかった。冒頭で、「金持ちから盗むが貧しい人々に分け与えないから半ロビン・フッドの異名を持っている」と説明されるが、ドゥリヤー村の村人たちには簡単に同情してしまい、盗んだ戦利品の一部を分け与えてしまう。この行為には冒頭の説明との整合性がない。フィアンセのアンニャーのキャラクターやティース・マール・カーンと彼女の関係もはっきりしないし、ティース・マール・カーンの3人の部下にも個性がない。途中に出て来る「首なし騎士のお化け」と大麻栽培マフィアの登場の仕方も唐突過ぎるし、ティース・マール・カーンが作った意味不明映画がオスカーを獲得するのも全く訳が分からない。とにかくこの映画には説得力がなく、芯がなく、ハートがないのである。

アクシャイ・クマールとカトリーナ・カイフは各々のキャリアにおいて近年最低レベルの演技であった。アーティシュ・カプールを演じたアクシャイ・カンナーは、脇役で重責がなかったためか、馬鹿馬鹿しい役を完全に楽しんで演じており、そのおかげで好感が持てた。サンジャイ・ダットが冒頭でナレーションをし、途中でサルマーン・カーン、アニル・カプール、チャンキー・パーンデーイが本人役で一瞬だけ登場するが、特に重要な役目ではない。ただ、カッワーリー風ダンスナンバー「Wallah

Re Wallah」におけるサルマーン・カーンのアイテムボーイ出演はインパクトがあった。他に、「シックス・センス」(1999年)で有名なインド人映画監督マノージ・ナイト・シャーマランのパロディー、マノージ・デー・ラーマランが出て来るのは面白かったし、「スラムドッグ$ミリオネア」(2008年)のオスカー受賞が話題になっていたのもいいアクセントになっていた。

ヴィシャール・シェーカルらが手掛けた「Tees Maar Khan」の音楽はヒットとなっている。特に「Sheila Ki Jawani」は、「Dabangg」(2010年)の「Munni

Badnaam」に並ぶ大ヒット曲となった。このアイテムナンバーで色っぽくもキュートな踊りを踊るカトリーナ・カイフは本当に魅力的で、本編でパッとしなかった彼女にとって大きなプラスポイントとなっている。ただ、意外なことにこのチャートバスターが映画の序盤で使われてしまっていたことに驚いた。もう少しもったいぶっても良かったのではないかと思った。他に、アクシャイ・クマール、カトリーナ・カイフと特別出演のサルマーン・カーンの3人が踊るカッワーリー風ダンスナンバー「Wallah

Re Wallah」も良質なダンスナンバーだ。かつて付き合っていたサルマーン・カーンとカトリーナ・カイフが一緒に踊っているのを見るのも面白い。

ファラー・カーン映画には毎回最後に、キャストからクルーまで順々に顔見せするシーンが用意されている。「Tees Maar Khan」でもそれに相当するシーンがあった。普段目立たない裏方の人たちの顔を見られるので毎回楽しみにしている。

昨年は最終週に公開された「3 Iditos」(2009年)が一発逆転ホームランをかっ飛ばしてその年のボリウッドの暗い雰囲気を吹き飛ばしたものだったが、同じく年末公開の「Tees

Maar Khan」にはそこまでの力はなさそうだ。カトリーナ・カイフの「Sheila Ki Jawani」がどこまで観客を呼び込むかにこの映画の興行的成功は掛かっている。真の勝者は、このようなつまらない映画の主演を演じずに済んだシャールク・カーンだと言える。

| ◆ |

12月30日(木) Toonpur Ka Superrhero |

◆ |

インド初の子供向け商業映画はヴィシャール・バールドワージ監督「Makdee」(2002年)だった。それ以降、インド映画界ではちらほらと子供向け映画が作られるようになり、今や立派な1ジャンルとして確立した。子供向け映画の勃興と切っても切り離せないのがアニメ映画の発展である。インドではアニメは子供の見るものという概念が強く、アニメ映画と言ったら自動的に子供向け映画となる。インドで人気の猿の神様ハヌマーンを主人公とした「Hanuman」(2005年)がヒットしたことで、続々とアニメ映画が作られることになった。「Hanuman」は2Dアニメだったが、インド人には3Dアニメの方が相性が良いようで、初の3Dアニメ映画「Roadside

Romeo」(2008年)以降、アニメ映画のほとんどは3Dアニメとなった。既に「Roadside Romeo」でインドのアニメ映画はひとつの完成形を見たが、以後も新たな試みが行われている。12月24日公開の「Toonpur

Ka Superrhero」は、3Dアニメと生身の俳優の共演に挑戦。主演はアジャイ・デーヴガンとカージョールの夫妻。ストーリーが、シャールク・カーン主演の新作「Ra.

One」と似ていることも話題になっている。ちなみに題名の「Superrhero」は誤植ではなく、正式タイトルの綴りである。

私事だが、ちょうどいい時期に「Toonpur Ka Superrhero」が公開されたので、これを機に息子の明日真をインド映画館デビューさせた。生後6ヶ月でインド映画を鑑賞。飽きて暴れ出さないか不安だったが、終始じっとスクリーンに見入っていた。「Toonpur

Ka Superrhero」が意外に面白かったのも功を奏したかもしれない?少なくとも同日公開の「Tees Maar Khan」で映画館デビューをさせなくてよかったと思っている。

題名:Toonpur Ka Superrhero

読み:トゥンプル・カ・スーパーヒーロー

意味:トゥンプルのスーパーヒーロー

邦題:アニメの町のスーパーヒーロー

監督:キリート・クラーナー

制作:クリシカー・ルッラー、クマール・マンガト・パトナーイク

音楽:アヌ・マリク

出演:アジャイ・デーヴガン、カージョール、アミー・パーンディヤ、チンキー・ジャイスワール、ムケーシュ・ティワーリー、サンジャイ・ミシュラー、タヌージャー(特別出演)、ラザー・ムラード(特別出演)

備考:DTスター・ヴァサント・クンジで鑑賞。

上からアジャイ・デーヴガン、カージョール、

アミー・パーンディヤ、チンキー・ジャイスワール

| あらすじ |

アーディティヤ・カプール(アジャイ・デーヴガン)は映画界のスーパースター。その名を知らぬ者はおらず、世界中にファンがいた。アーディティヤはプリヤー(カージョール)と結婚しており、2人の間には長男カビール(アミー・パーンディヤ)と長女ラーイマー(チンキー・ジャイスワール)がいた。ところが息子のカビールは、父親が仕事で運動会に来られなかったことに腹を立て、スタントマンにスタントをさせているアーディティヤに対し、「偽物のヒーロー」のレッテルを貼る。その言葉にショックを受けたアーディティヤは、何とか名誉挽回出来ないか模索するようになる。

一方、アニメの町トゥンプルでは、ジャガーローという羅刹がトゥナースルと呼ばれる手下たちを使ってトゥネーシュワル王を拉致し、圧政を敷いていた。困り果てた善良市民デーヴトゥンたちは、アーディティヤをトゥンプルに呼ぶことにする。だが、普通にコンタクトしたらアーディティヤの空き時間は2017年にならないとなかった。そこでデーヴトゥンたちはアーディティヤを眠らせて誘拐する。

アーディティヤは最初自分がアニメの町にやって来てしまったことを信じられないが、一応デーヴトゥンたちを助けることにする。最初はガーンディーギーリー(ガーンディー主義的手法)でジャガーローに和平を訴えるが返り討ちにされる。そこでアーディティヤは作戦を練ることにする。また、アーディティヤはチャットによってプリヤー、カビール、ラーイマーと交信することに成功する。

アニメの町のキャラクターは誰も死なないことになっている。だが、消去されることはある。その鍵を握っているのがラブラージで、彼の持つデーヴァーストラさえあれば消去が可能だった。だが、ラブラージを呼び出すマントラを知っているのはトゥネーシュワル王のみだった。アーディティヤはまずトゥネーシュワル王を救出するが、その際に数人のデーヴトゥンが捕まってしまう。アーディティヤはラブラージを呼び出す。なんとラブラージはアーディティヤの大ファンで話が早かった。アーディティヤは巧みにラブラージからデーヴァーストラを借り受ける。だが、デーヴァーストラは1回のみしか使えなかった。

アーディティヤはデーヴァーストラを持ってジャガーローのアジトに乗り込む。だが、ジャガーローも既に対策を採っていた。プリヤー、カビール、ラーイマーを人質に取っていたのである。そこでアーディティヤはゲーム好きなジャガーローと、デーヴァーストラと人質を巡って、ゲーム対決をすることにする。1回戦でプリヤーを救出し、2回戦でラーイマーを助け出した。そして最終戦に臨むアーディティヤの前に立ちはだかったのはジャガーロー自身であった。アーディティヤはカビールの協力を受けながら隙を見てジャガーローにデーヴァーストラを使い消去する。こうしてトゥンプルに平和が戻って来た。トゥンプルにはアーディティヤの銅像が立ち、アーディティヤはトゥネーシュワル王からトゥンプル・ラトナ勲章を受ける。何よりアーディティヤは一連の事件を通じ、子供たちの前で真のヒーローであることを証明したのだった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

映画の世界では悪漢を次々となぎ倒し、実生活でスーパースターの名をほしいままにしていた主人公アーディティヤは、息子から「偽物のヒーロー」と呼ばれたことで、どんなに世間からスーパースターとあがめられようとも、家族からヒーロー扱いされなければ何の意味もないと感じる。こんな少ししんみりした導入部から始まる映画だが、現代っ子の琴線に触れるような種々の娯楽要素がてんこ盛りで飽きさせない展開が続き、とても面白い映画に仕上がっていた。基本的に子供向け映画だが、インドの政治・社会・娯楽業界をネタにしたパロディーも満載で、大人が見ても十分楽しめる内容となっている。

この映画のまず面白い点は、コンピューターやテレビゲームと言った、現代の子供たちに欠かせないガジェットが映画中にうまく組み込まれていたことである。トゥンプルにいるアーディティヤと現実世界にいるプリヤー、カビール、ラーイマーがビデオチャットで交信したり、悪玉ジャガーローとの対決をテレビゲーム風のバーチャル空間で行ったりしていた。そもそもアニメの世界に入ってしまうという設定も子供にとっては大いに興味をそそられるものであろう。随所に見られるボリウッド映画のパロディーやオマージュをひとつひとつ吟味するのも面白い。

トゥンプルのキャラクターたちも面白かった。しかも各人が特徴あるしゃべり方をする点が芸が細かかった。ボリウッド好きのサルダール・ボーイ、ボリーはパンジャービー語、音痴歌手ガッピー・ラーヒリーはベンガリー語、巨大おばさんビッグ・ベンはグジャラーティー語、悪徳警官風警官はマラーティー語、ミス・トゥンプルのラヴィーナーはコーンカニー語、コンピューター・マニアの青年はタミル語の訛りのあるヒンディー語を話していた。いくつかのキャラクターは実在の人物をモデルにしていた。ガッピ-・ラーヒリーは歌手バッピー・ラーヒリーをモデルにしているのは明らかであるし、ビハール州の政治家ラールー・プラサードをモデルにしたようなキャラクターもいた。日本の力士のような悪役キャラもいたが、なぜか仲間たちからは中国人と呼ばれていた。

正義が悪を倒すという王道ストーリーだったが、まずは「Lage Raho Munnabhai」(2006年)で有名になったガーンディーギーリー(ガーンディー主義的手法)でジャガーローを説得しようとしたり、暴力よりもシェイクハンドを重視してストーリーを締めたりしており、基本的に非暴力の立場に立った映画だった点も良かった。

3Dアニメの出来は「Roadside Romeo」以上であり、動きもスムーズだった。実写との合成ではまだぎこちない点があったが、十分合格レベルだろう。インドのアニメ技術の成長ぶりには驚かされる。

アジャイ・デーヴガンは、スーパーヒーローとしての存在感・説得力はあまりなかったものの、アニメとの共演を楽しんで演じていた。「デーヴガン」に関するギャグもあった。出番は少なかったがカージョールもすっかり母親っぽくなっていて、うまくヒロイン女優から脱皮したと感じた。この2人の共演はアジャイ・デーヴガン初監督作「U,

Me Aur Hum」(2008年)以来だが、「Toonpur Ka Superrhero」の方がより夫婦としての絆が感じられた。また、カージョールの母親タヌージャーが特別出演している。

音楽はすっかりご無沙汰となったアヌ・マリク。映画のストーリーや雰囲気に合った楽しい音楽が多かった。

前述の通り、トゥンプルの住人たちはそれぞれ訛りのあるヒンディー語を話すので、子供向けアニメ映画ながらヒンディー語の聴き取りは困難な部類に入る。

「Toonpur Ka Superrhero」は、話題作「Tees Maar Khan」と同時公開されたが、意外や意外、こちらの方がよっぽどか楽しめる映画になっていた。2時間に満たない短い映画だが、密度の濃い時間を過ごすことが出来るだろう。インドのアニメ技術の最先端を知る目的でも「Toonpur

Ka Superrhero」は最適の作品。見て損はない。