| ◆ |

9月1日(木) Revisualising India |

◆ |

8月16日からラリト・カラー・アカデミーで開催中の展示会「Revisualising India」に行ってみた。Osian'sという団体が保存している絵、写真、地図、映画、ポスターなどの展示であったが、その内容は非常に興味深いものであった。申請書を提出すれば写真撮影は可能で、以下にいくつか写真の載せておいた。しかし、光が反射したりしてうまく撮ることができなかった。パンフレットが100ルピーで売られており、そこからスキャンしたものもある。

まず展示されていたのは、1680年〜1850年代までの書物、地図、印刷物などであった。主題となっていたのは、英国東インド会社とマイソール戦争を繰り広げたティプー・スルターン。ティプー・スルターンの肖像画や、セーリンガパタムやバンガロールの昔の風景画などが展示してあった。その他、カルカッタ、コーチン、ディーウなどの地図や風景画などもあった。正確な年代が表記されていなかったのが残念。

ディーウの地図

バンガロールのティプー・スルターン宮殿

次の部屋に進むと、今度は1850年〜1900年代までのインド各地の遺跡の写真のコーナーがあった。これが最も見てみたかった展示物だった。イタリア人写真家フェリス・A・ベアートが、インド大反乱直後の1858年に撮影したデリー、ラクナウー、アーグラー、カーンプル、スィカンドラーの写真のコレクションが主体であった。写真の発明が1839年らしいので、1858年に撮影されたインドの写真というのは、おそらく現存する中で最も古いインドの写真ということになるだろう。インドの遺跡は、僕が初めてインドを旅行した1999年からでさえかなり変わってしまっているが、19世紀の写真を見ると、今とは全然違う遺跡があったりして面白かった。これらの写真は、間違いなく当時の様子を視覚的に伝えてくれるかなり貴重な資料だ。

デリーのジャンタル・マンタル

将来ニューデリーが建設される場所は

当時はただの荒野だった

ラクナウーのルーミー・ダルワーザー

アーグラーのタージ・マハル

こんなに木々が生い茂っていたとは驚き

現在では植木の背丈はもっと低い

ファテープル・スィークリーのパンチ・マハル

デリーのジャーマー・マスジド

インド大反乱直後、モスク周辺の建築物は取り壊され

見晴らしがよくなったという

次のコーナーは、1860年代〜1910年代のリトグラフのコレクションである。やはり最も有名なのは、神様ポスターの生みの親、ラージャー・ラヴィ・ヴァルマーのものだ。当然のことながら、ダマヤンティー、ヴィシュヴァーミトラとメーナカー、シャクンタラーなどなど、有名どころがしっかり押さえてあった。だが、ラヴィ・ヴァルマーよりももっと目を引いたリトグラフがいくつかあった。

サラスワティー

ヨーロッパの絵画の影響がモロに出ている

水の精霊ウルヴァシー

インドのマハーラージャーたち勢揃い

昔、ブーンディーのホテルで同じリトグラフを見たことがあり、

欲しいと思っていた

販売促進や観光地紹介のための商業用ポスターや、インド独立運動を盛り上げるために作られたと思われる政治的プロパガンダ・ポスターもたくさん展示されていた。こういうポスターを見るのは初めてだったので、目から鱗が落ちた思いだった。

アジャンター観光促進ポスター(1934年)

バーラト・マーターに首を捧げるチャンドラ・ボース

他にもフリーダム・ファイターたちの首が転がっている

チャンドラ・ボースが死亡したと言われる1945年のものか

「Kalpa Taru」(1946年)

全ての望みをかなえるという神話上の天上樹をモチーフにして

インド独立に貢献した人々の顔と名前が網羅されている

中央にはマハートマー・ガーンディー、

下にはジャワーハルラール・ネルー、チャンドラ・ボース、

アブドゥル・ガファル・カーン、マウラーナー・アーザードなど。

その次の展示も僕の興味を引くものであった。1910年代から現在に至るまでのインド映画のポスターや写真などの展示である。まずは「インド映画の父」と言われるダーダーサーヒブ・ファルケーの紹介があり、「初の完全なるインド映画」として誉れ高い「Raja

Harishchandra」(1913年)の写真が掲載されていた。それより以前、1912年に「Pundalik」という映画がインドで作られているが、カメラマンが英国人だったため、「純国産」とは認められていない。「Raja

Harishchandra」こそ、インド映画の走りである。だが、残念なことにフィルムの一部しか現存していないという。

「Raja Harishchandra」の1シーンの写真

無声映画時代〜トーキー時代〜カラー映画時代まで、いろいろな映画のポスターが並べられており、インド映画ファンとしては感無量であった。また、古い映画の台本も展示してあった。こういう台本って今でもどこかで売られているのだろうか?なぜか黒澤明監督の「影武者」(1980年)のポスターまであった。一番目に留まったのは、「Mughal-e-Azam」(1960年)のポスター・コレクション。タミル映画のスーパースター、ラジニーカーントの肖像画もあった。本当にいいコレクションだ。

「Mughal-e-Azam」のポスター

ラジニーカーント4面相

他にインドのコンテンポラリー・アートの展示もあったが、そちらは特筆すべき事柄がなかったので割愛させてもらう。

それにしても、これだけの素晴らしいコレクションは、絶対にどこかに常設して展示すべきだと思う。期間限定ではもったいない。インド映画のポスターだけでも博物館が1館建ってしまいそうだが・・・。インド映画は外国人にもインド人にも過小評価されることが多く、インド映画のポスターやビルボード(看板)などはゴミに等しい扱いを受けていると思っていた。だが、こうやってちゃんと保存している団体があるというのは嬉しいことだ。ちなみに、Osian'sのウェブサイト。

今日はPVRアヌパムで新作ヒンディー語映画「Bhaggmati」を見た。この映画は先週の金曜日から封切られたのだが、早くも明日には打ち切られてしまうという、完全駄作映画であった。それなのになぜわざわざ見る気になったかというと、この映画が「実写とアニメを融合したインド初の映画」を銘打っていたからである。映画中にアニメが登場するインド映画は、僕の記憶では、例えば「Abhay」(2001年:タミル語版タイトルは「Aalavandhan」)、「Hum

Tum」(2004年)、「Karam」(2005年)などがあった。だが、それらの映画でのアニメの使用法はオマケに過ぎなかった。「Bhaggmati」ではより本格的に実写とアニメの融合が目指されていた。

「Bhaggmati」とは、16〜17世紀にハイダラーバード周辺を支配したゴールコンダ王国の第4代スルターン、ムハンマド・クリー・クトゥブ・シャーの恋人の名前である。監督はアショーク・カウル、音楽はヴィシャール・バールドワージ。キャストは、ミリンド・ソーマン、タッブー、アショーク・カウル、ヘーマー・マーリニー(特別出演)など。アミターブ・バッチャンが声のみで出演。

| Bhaggmati |

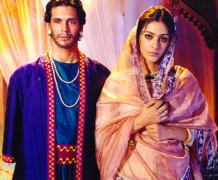

歴史学の学生のシヴランジニー(タッブー)は、歴史学者(アショーク・カウル)の指導の下、ムハンマド・クリー・クトゥブ・シャーとバーグマティーの恋愛を研究していた。英文学の学生アスィーム(ミリンド・ソーマン)はシヴランジニーに一目惚れするが、彼女は研究に没頭して彼に見向きもしなかった。【写真は、ミリンド・ソーマン(左)とタッブー(右)】 歴史学の学生のシヴランジニー(タッブー)は、歴史学者(アショーク・カウル)の指導の下、ムハンマド・クリー・クトゥブ・シャーとバーグマティーの恋愛を研究していた。英文学の学生アスィーム(ミリンド・ソーマン)はシヴランジニーに一目惚れするが、彼女は研究に没頭して彼に見向きもしなかった。【写真は、ミリンド・ソーマン(左)とタッブー(右)】

シヴランジニーは次第にバーグマティーと一体化していき、ムハンマド・クリー・クトゥブ・シャーとバーグマティーの恋愛を感じることができるようになっていく。ゴールコンダ王国のムハンマド王子は、狩りの途中で美しいヒンドゥーの女性バーグマティーに出会い、恋に落ちる。王家簒奪を狙っていた大臣は、自分の娘を無理矢理ムハンマドと結婚させ、しかもイブラーヒーム王を暗殺する。ところが、王に即位したムハンマドはバーグマティーを宮廷に迎え入れて寵愛する。王妃はバーグマティーを毒殺しようとしたが、誤って自分が死んでしまう。大臣も悪行がばれて逮捕されてしまうが、大臣を裏で操っていた黒魔術師の魔術により、ゴールコンダ王国には疫病が広がって行った。バーグマティーは必死に人民の看病をするが、やがて自身が病に冒されてしまう。ムハンマド王は遷都を決意し、ゴールコンダの郊外に新たな都を建造する。そして、バーグマティーのためにチャール・ミーナールを建造させる。チャール・ミーナールが完成した日、バーグマティーは息を引き取る。

実はシヴランジニーはバーグマティーの生まれ変わりだった。そしてアスィームはムハンマド・クトゥブ・シャーの生まれ変わりだった。2人はそれに気付き、愛は永遠であることを知る。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

日本では時々、インド映画全体がゲテモノ扱いされることがあるのだが、この映画はその中でもゲテモノ中のゲテモノだ。何度途中で退出しようと思ったことか。もうインド映画ファンをやめようかと思ったくらいつまらない映画。しかしひたすら自制し、何とか最後まで見通した。実写とアニメの融合、またムハンマド・クリー・クトゥブ・シャーとバーグマティーの恋愛、共に悪くないアイデアだった。しかしなぜこんなつまらない映画になってしまったのか?監督はこの映画のアニメーションにかなりの自信を持っているようだが、アニメ先進国日本で育った僕には、まだまだ幼稚園レベルに思えた。だが、この映画の足を引っ張ったのは、何と言っても実写部分である。大袈裟なセリフに、アニメのような固い演技。アニメの方が演技力があったくらいだ。アニメに実写映像が重ね合わされたりする部分も何度かあったが、それらもかなり違和感があった。

実写とアニメが見境なく融合していたわけではなく、実写部分は現代のシーンの描写、アニメ部分は過去のシーンの描写、というように使い分けられていた。だが、タッブー演じるシヴランジニーが次第にバーグマティーと一体化していくことにより、アニメの世界にタッブーが入り込んでいく形になっていた。インドではアニメ産業が次第に勃興しつつあるが、まだまだ国際レベルとは言いがたい。まず突っ込みたくなったのは、バーグマティーの巨乳ぶり。日本にもなかなかこんな巨乳の女性キャラが登場するアニメはない。ルパン3世の不ニ子ちゃんといい勝負である。アニメ中に登場する女性キャラがみんな巨乳だったらまだ「そういう画風なんだろう」と納得がいくが、巨乳だったのはバーグマティーだけだった。それは、ムハンマド王子の正妻の貧乳とかなり対照的だった。これではムハンマド王子が巨乳にやられたという風にも取られてしまうのではなかろうか?しかも、かなり際どいバーグマティーの入浴シーンがあった。かなりエロかった。しかも、バーグマティーが入浴していたところにムハンマドが入ってきて一緒に風呂に入り、そのまま抱き合う。アニメだからって飛ばしすぎだ。僕はこの映画をインド初のエロアニメと位置づけたい。この映画の年齢認証は「U」、つまり「一般向け」だが、その際どすぎるアニメが少し問題になっているようだ。

無意味に巨乳のバーグマティー

おそらくこれもインド初であろうが、インド映画によくあるような群舞ダンスシーンがアニメで再現されていた。ディズニー・アニメのミュージカルとはかなり違う。面白かったのは、ヘーマー・マーリニーが実写で登場し、背景でアニメのダンサーたちが踊っていたシーン。かなりへぼかったが、これをもっと洗練させていけば何か形になるかもしれないと思った。他に、3DCGと2Dアニメの融合も試みられていたが、何だかぎこちなかった。とは言え、実写部分の稚拙さに比べたらアニメの方はかなりマシであった。いっそのことアニメだけを編集しなおして、「ムハンマド・クリー・クトゥブ・シャーとバーグマティーの愛の物語」みたいなアニメ映画にしてしまった方がよかったのではなかろうか?

テーマがテーマなだけに、ハイダラーバード郊外にあるゴールコンダ砦や、ハイダラーバード市内にあるチャール・ミーナールなどがアニメ・実写共に何度も出てきた。アニメ部分で説明されていたように、ハイダラーバードは元々、バーグマティーの名前を取ってバーギヤナガルと呼ばれていた。バーグマティーは宮廷に入った後、「ハイダル・マハル」と呼ばれたため、その後、街はハイダラーバードと呼ばれるようになったようだ。

下らない映画だったが、そのくせ言語だけは難解であった。いったいどの年齢層向けに作った映画なのか?ハイダラーバードではダッキニー語と呼ばれるウルドゥー語に近い言語が話されているため、それに倣ってこの映画の言語もウルドゥー語色がかなり強かった。しかしながら、サンスクリット語起源の難解な言葉も出てきたし、テルグ語らしき言語もちょっとだけ話されていた。また、会話が演劇調かつ詩的表現に満ちていたため、さらに理解が困難となっていた。いくつもくさいセリフが出てきてずっこけそうになった。「もう扉が閉まってしまうわ。行かなきゃ。」「心の扉は、一度開いたら二度と閉じないものさ」などなど・・・。

予算1億5千万ルピー、750万フレームの手書きのアニメを使って作られたこの2時間40分に渡る実写アニメ融合映画は、残念ながらインド映画の歴史に残したくない駄作となってしまった。インドのアニメはまだまだ黎明期であり、成熟には程遠い。

| ◆ |

9月2日(金) Ramji Londonwaley |

◆ |

本日から一気に4本の新作ヒンディー語映画が公開された。ここのところ映画のラッシュが続いており、なるべくもれなくヒンディー語映画を鑑賞することをモットーとしてる僕にとって、嬉しい悲鳴を通り越してもうただの悲鳴状態だ。今日は、今週最も客入りがよさそうだった「Ramji

Londonwaley」を見に行った。

「Ramji Londonwaley」とは、「ロンドンっ子、ラームジー」という意味。タミル語映画の「Nala Damayanthi」(2003年)のリメイクである。監督は、「Lagaan」(2001年)の助監督を務めたサンジャイ・ダイマー、脚本はカマル・ハーサン、音楽はヴィシャール・バールドワージ。キャストは、マードヴァン、サミター・バンガルギー、サティーシュ・シャー、ラージ・ズシ、アーディティヤ・ラキヤー、ハルシュ・チャーヤーなど。アミターブ・バッチャンが特別出演。

| Ramji Londonwaley |

ビハールの片田舎ターキープル村に住むラームジー(マードヴァン)は、両親亡き後1人で妹パールワティーの面倒を見てきた。彼の趣味と特技は料理であった。ラームジーの作る料理は人を虜にする力があった。妹の結婚式の日、ラームジーは自ら料理を作って来客に振舞う。だが、花婿側の要求するダウリーを払いきることができなかったラームジーは窮地に陥る。そのとき、結婚式会場に来ていた主賓がラームジーの料理の腕に感服し、ロンドンに住む親戚の家で料理人として働くことを提案する。給料は一月400ポンド(約32000ルピー)、ビハールの村人たちにとっては目が飛び出るほどの大金であった。それを聞いた花婿側は態度を豹変させ、ラームジーを無理矢理ロンドンに送ることにし、毎月仕送りを送るよう約束させる。こうして、英語もろくにしゃべれないラームジーはロンドンへ行くことになってしまった。【写真は、サミター・バンガルギー(左)とマードヴァン(右)】 ビハールの片田舎ターキープル村に住むラームジー(マードヴァン)は、両親亡き後1人で妹パールワティーの面倒を見てきた。彼の趣味と特技は料理であった。ラームジーの作る料理は人を虜にする力があった。妹の結婚式の日、ラームジーは自ら料理を作って来客に振舞う。だが、花婿側の要求するダウリーを払いきることができなかったラームジーは窮地に陥る。そのとき、結婚式会場に来ていた主賓がラームジーの料理の腕に感服し、ロンドンに住む親戚の家で料理人として働くことを提案する。給料は一月400ポンド(約32000ルピー)、ビハールの村人たちにとっては目が飛び出るほどの大金であった。それを聞いた花婿側は態度を豹変させ、ラームジーを無理矢理ロンドンに送ることにし、毎月仕送りを送るよう約束させる。こうして、英語もろくにしゃべれないラームジーはロンドンへ行くことになってしまった。【写真は、サミター・バンガルギー(左)とマードヴァン(右)】

慣れない飛行機の旅を終え、ラームジーはロンドンに到着する。早速雇い主の家へ向かうが、ちょうどそのとき雇い主の葬式が行われているところだった。ラームジーはいきなり職を失ってしまう。しかもパスポートが入ったバッグを盗まれてしまい、路頭に迷う。だが、知能障害児のソーヌーの命を救ったことにより、その両親と仲良くなり、その家に居候させてもらうことになる。

ソーヌーの父親のグル(ハルシュ・チャーヤー)はインド料理レストランで働いていた。ラームジーの料理の腕を知ったグルは、ラームジーを厨房で働かせる。たちまちの内にレストランは大繁盛となり、経営者のジャイ(ラージ・ズシ)も大喜びする。ところが、最大の懸念は、労働許可証を持っていないラームジーの違法就労であった。

とうとうラームジーが労働許可証を持っていないことが警察にばれてしまった。警察はジャイとグルに対し、3日後までに労働許可証を提出するよう求める。困った2人は、ラームジーを英国人と結婚させる土壇場の作戦に出る。ジャイは、英国籍を持っているインド系移民のフィアンセ、サミーラー(サミーター・バンガルギー)をラームジーと偽装結婚させ、窮地を切り抜ける。サミーラーはラームジーが大嫌いだったが、ジャイの頼みということで渋々それを受け容れたのだった。

それでも警察はラームジーに対する疑いを解かなかった。警察は、ラームジーとサミーラーの家に移民管理局員(サティーシュ・シャー)を送り込む。ラームジーとサミーラーは何とか取り繕うが、移民管理局員の合格を得ることはできず、2週間後に2人は再度面接を受けることになった。もし失格となれば、みんな投獄されてしまう事態もありえた。ラームジーとサミーラーは、馴れ初め話をでっち上げたり、お互いの身辺事情について勉強し合ったりして、次第に接近して行った。最初はラームジーのことを田舎者だと馬鹿にしていたサミーラーも、彼の純粋で優しい心と料理の腕に惚れてくる。また、サミーラーはジャイがバツイチで子持ちだという秘密を知ってしまい、ジャイに愛想をつかす。サミーラーに捨てられたジャイは、今度はラームジーをインドに送り返すために躍起になる。

一方、ラームジーの村では事件が起こっていた。ロンドンからの仕送りが途絶えたことにより、パールワティーが家から追い出されてしまう。彼女は幼馴染みのパップー(アーディティヤ・ラキヤー)の家に匿われる。パップーは実はパールワティーを恋しており、彼女と結婚することを決める。それを知ったラームジーは喜ぶ。また、サミーラーはジャイとの共同口座に入っていた金を全てパップーに送る。

面接の日、万全の体勢で望んだ2人であったが、ラームジーはつい口を滑らせてしまい、結婚が偽装であることがばれてしまった。ラームジーは手錠をかけられ、本国へ強制送還されることになった。ところがそのとき、ラームジーが以前参加した万国料理コンテストで優勝したことが分かる。ラームジーは一流レストランのシェフになる権利を与えられた。レストランのオーナーはインド大使館と連絡を取って、ラームジーを解放させる。ラームジーはこのまま英国に住めることになった。だが、多額の賞金が得られることが分かったラームジーは、家族の待つ村に帰ることを決意する。サミーラーもラームジーの後を追ってインドへ行く。

10ヶ月後、ターキープル村ではラームジーのレストランがオープンしようとしていた。その開店式にはロンドンの仲間たちも駆けつけた。さらに驚きのプレゼントとして、何とその場には、ラームジーが敬愛するアミターブ・バッチャンが訪れたのだった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ビハール出身の田舎者がロンドンへ行くという筋を聞いたとき、てっきり「Ramji Londonwaley」はコテコテのコメディー映画かと予想していたが、蓋を開けてみれば「Munnabhai

MBBS」(2003年)の爆笑と感動再び、という感じの、笑いと涙がバランスよく調合された優れた映画だった。2005年の傑作映画のひとつに数えることが可能だろう。

爆笑シーンは前半、感動シーンは後半に集中していた。お笑いネタで観客の心を映画に引き込んで、感動の涙と共に解放するような、うまい展開だった。そして何より、インドの田舎に住む人々の純朴さの描写が、普段わがままな都市中産階級に囲まれて暮らしている僕の心を打った。

最初の爆笑シーンは、何と言っても飛行機の中のシーンだ。インドの列車では、乗客が盗難防止のために荷物を椅子などにチェーンでくくりつけたりするが、飛行機に初めて乗ったラームジーは、それと同じ感覚で座席にバッグをチェーンで結びつける。ラームジーが一番困ったのがトイレである。ラームジーは洋式のトイレなど見たこともなかったのだ。「ちょっと上過ぎないかな」とつぶやきながら、ラームジーは便座に足を乗せて座り込む。これはあながちフィクションではない。インドでは洋式便器の便座の上に足跡が残っていることがけっこうあるし、便座の部分に足の乗せるようになっているデザインの印洋折衷便器まである。ひとまず用を足したラームジーであったが、はて困った。ローター(カップ)がないのだ。インドの便所には必ずローターが置かれており、それで局所に水を掛けるようになっている。だが、飛行機の中のトイレにそんなものが置かれているはずがない。じっと閉じこもっていると、スチュワーデスから呼びかけられる。「紙を使って処理して下さい」と言われたラームジーは、「紙はサラスワティー女神だ。それで尻を拭くなんてできない」と拒否するが、そうするより他に方法がないので、仕方なく紙で尻を拭いて出てくる。もちろん大爆笑だったが、それと同時にラームジーのセリフに驚いた。インド人がトイレの後処理に紙を使わないのは、紙を学問と芸術の女神と同一視している信仰に基づくものだったと初めて知ったからだ。英領インド時代、インド人は数々の抑圧を英国人から受けたが、インド人が最も嫌がったのは、トイレの後処理に紙を使う英国人のトイレ文化だったという説を聞いたことがある。

感動するシーンも多いが、得に最後のシーン、インドに強制送還されそうになっていたラームジーが滞在許可をもらったときの彼のセリフがグッと来た。英国に住み続ければ快適な生活が保障されたラームジーだったが、故郷の村に帰ることを決意する。「人は人生の中で、愛と責任を天秤にかけて選ばなければならないときがある。愛しいものは、離れていてもまぶたを閉じれば浮かんでくるが、責任からは逃げることができない。俺は愛よりも責任を選ぶ。」こう言い残してラームジーはロンドンを去る。

サミーラーがラームジーに心を開いていく様も自然に描写されていた。サミーラーとラームジーの出会いはパーティーにおいてだったが、塩加減を巡って2人の仲は険悪となってしまった。ひょんなことから偽装結婚することになった2人は、警察や移民管理局員の目をごまかすために仲の良い夫婦を演じるようになる。最初は嫌々ラームジーに付き合っていたサミーラーも、家事や料理をきちんとこなすラームジーに「理想の旦那さん」を感じ、フィアンセのジャイと比べ始める。やがてジャイの過去の秘密がばれ、サミーラーの心は完全にラームジーのものとなる。

マードヴァンはタミル映画界のトップスターだが、北インドではまだまだ無名に近い存在の男優である。「Rehnaa Hai Terre Dil Mein」(2001年)や「Dil

Vil Pyar Vyar」(2002年)などのヒンディー語映画に出演していたのが記憶に新しいが、あくまでボリウッド映画ファンの間では「南インドの俳優」としての認識が強い。だが、今回の役はその観念を打ち破ることになったのではなかろうか?マードヴァンはビハールの田舎コックを演じたが、南インド人とは思えないほどの流暢なビハーリー語に驚いた。それもそのはず、マードヴァンはジャールカンド州(元々ビハール州の一部)のジャムシェードプル生まれの南インド人であり、ヒンディー語やビハーリー語は「ネイティヴ」なのだ。

ヒロインのサミター・バンガルギーは、「Yeh Kya Ho Raha Hai」(2002年)や「Shaadi Ka Laddoo」(2004年)に出演していた女優であるが、やはり彼女も無名に近い女優だ。コンコナー・セーン・シャルマーに似た顔をしている。無難な演技をしていた。

最後にアミターブ・バッチャンが特別出演したのには驚いた。ここのところアミターブ・バッチャンばかり映画に出ているような気がする。「Kaun Banega

Crorepati 2」(クイズ・ミリオネアのインド版、アミターブ・バッチャンが司会)も始まったことだし、「老いてなお盛ん」とは彼にピッタリの言葉だ。かつて「ワンマン・インダストリー」と揶揄されるほどのカリスマを誇ったアミターブ・バッチャンは、今でもそのワンマン振りを維持していると言っていい。最近は3本に1本の割合くらいでアミターブ・バッチャンが何らかの形で出演しているような気がする。

音楽はヴィシャール・バールドワージ。冒頭の「Ramji Ke Paas Sab Ke Liye Masala」と、2曲目の「London London」を除き、いい曲、いいミュージカルがなかった。無理にミュージカルを入れなくても成立した映画だと思った。

ラームジーのしゃべる言語は、前述の通り、テート(純)ビハーリーであるため、標準ヒンディー語だけの知識では聴き取るのが少し困難だろう。大部分はロンドンが舞台になっているため、英語も頻繁に出てくる。英語とビハーリー語の対決は面白すぎる。

おそらく今年最高の感動コメディー映画のひとつに数えられることになるであろう「Ramji Londonwaley」。「インドはインド人がいなければ、いい国」という人もいたりするが、これを見るとインド人――故郷を失った都市中産階級ではなく、田舎に生まれ、田舎に育ち、田舎と何らかの形で心の関係を持っているインド人――の良さを発見または再発見できるだろう。

今日は国立演劇学校(NSD)のアビマンチ劇場で、ジャパン・ファウンデーション主催の「英語落語」があったので見に行った。英語の落語を見るのも初めてだったし、落語を生で見るのも初めてだった。

英語落語をプロデュースしているのは、大島希巳江さん。社会言語学博士で、「日本人にはユーモアのセンスがない」という外国人の先入観を覆すため、1996年から英語を使っての落語を世界に広める活動をしているという。プロデュースだけでなく、自身も英語落語家としてパフォーマンスをしている。他に、落語家の桂かい枝さんと桂あさ吉さん、三味線奏者の林家かずめさん、マジシャンのパール・フラッシュさんが公演した。

英語落語

英語落語というコンセプト、また落語がインドで公演されるというサプライズなどは評価されるべきだが、残念ながら全体的に厳しい評価を下さざるをえなかった。

プロデューサーの大島さんは、米国の大学を卒業しただけあって英語がうまく、解説も非常に分かりやすかった。まずは落語の基本の解説があり、落語は1人で何役も演じること、想像力を使って見なければならないことなどが説明された。大島さんも落語をして、なかなか受けていた。その次にパフォーマンスを行った桂かい枝さんも、いかにも落語家という容貌や仕草で、英語も聴き取りやすかった。だが、内容が卑猥かつ下品で引いてしまった。その次はなぜか手品が始まった。ただの余興かと思って見ていたら、かなり長い時間続いてだるかった。落語を見に来たのに、なぜ手品が出てくるんだ、と。最後に桂あさ吉さんが落語をしたが、彼の英語はあまり流暢ではなく、ギャグの切れも悪かったため、かなり盛り下がった。桂あさ吉さんはやっとこ踊りをしたり笛を吹いたりしていたが、それも蛇足としか言いようがなかった。学芸会や英語のスピーチコンテストじゃないのだから、もっとプロフェッショナルなパフォーマンスをすべきだ。総括すると、始まりはけっこうよかったのだが、次第に盛り下がってきて、最後はかなり尻すぼみになってしまっていた。

一番残念だったのは、卑猥な内容の落語が多かったこととだ。インド人も猥談は嫌いではないが、アビマンチ劇場に来るような人は中流〜上流階級の人が多く、そういう人々は少なくとも公共の場で猥談を聞くことを好む層ではない。そういう人々に卑猥な落語を聞かせてしまったことは、日本の恥としか言いようがない。そういえばケーンドリーヤ・ヒンディー・サンスターン(留学当初通っていたヒンディー語の語学学校)にいた頃、何かの催し物で僕の日本人の友人がジョークでゴーゴーダンスみたいなエロチックな踊りをしたことがあったが、思いっきり引かれていた。ナガランドの友人たちと飲んだときにも酔っ払った彼は下品な宴会芸を披露していたが、やっぱり引かれていた。インドでは下品な芸や酔いに任せた宴会芸はあまり受けないような気がする。

大島さんは英語落語のパンフレットの中で、「笑いとは不思議な現象で、一緒に笑うとお互いに対する攻撃性を失うものです。様々な国の人々と一緒に笑うことは、世界平和につながるのです。英語落語の活動が世界平和に貢献できれば、これ以上うれしいことはありません」と書いている。だが、僕には2つの疑問がある。果たして笑いは万国共通のものか、ということと、笑いは人々の心をつなぐか、ということだ。僕の考えでは、笑いは決して万国共通のものではない。笑いには残念ながら国境がある。アクションによる笑いだったら万国共通性があるが、言葉による笑いはどうしても制限が出てくる。なぜなら言語自体に万国共通性がないからだ。言語は社会と密接に関わっており、社会が世界各地で様々な形態を取っている以上、言語も様々だし、笑いも様々になってしまうからだ。しかし、それでも落語を英語にして広めるという活動は、世界の人々を落語で笑わすというよりも、世界の人々に落語とはどんなものかを知ってもらう目的ならかなり意味があると思う。また、笑いは決して異なる人々をつなぐものではないと思う。笑いはときとしてかなり攻撃的なものになりえる。笑っている人を見てつられてこちらも笑ってしまうこともあるが、笑っている人を見て不快になることもあるし、腹が立つこともある。笑いが世界平和に貢献するという考え方は、ちょっと短絡的すぎるような気がする。どちらかというと、涙の方が人々をつなぐ力があるのではなかろうか?

今回落語をした人々は、しきりに「日本人は英語が下手だ」と繰り返していたが、そこまで卑屈になる必要もないだろう。米国人や英国人のような英語のネイティヴ・スピーカーに比べたら下手なのは当然のことであるし、インドだってまだまだ英語を話せる人口は全体の数パーセントほどだ。それに、英語のうまい日本人はいくらでもいる。現に大島さんの英語は非常にうまかった。また、日本人の英語の発音はどうしても変になってしまうが、英語が国際語である以上、もはや英語は誰のものでもないはず。英語の方が、いろんな形の英語を許容していかなければならない。もっと自信を持って英語落語をすべきだ。

果たして英語落語を見たインド人は、「日本人にもユーモアのセンスがある」と思い直して会場を去ってくれただろうか?僕の見たところ、それはノーである。おそらく、「やっぱり日本人はユーモアがないな」と思われてしまったのではなかろうか?落語ほど完成されたコメディーの形態はないものの、インドにも笑い話を言って聞かせる文化が存在する。数人が集まって酒を飲んでいて佳境に入ると、一人一人笑い話を始めるか、詩を吟唱し始めるか、である。多分、各人が「俺の方が数倍面白い笑い話を知ってる」と思って帰って行ったと思う。ちなみに、英語落語のウェブサイト。

| ◆ |

9月4日(日) Aashiq Banaya Aapne |

◆ |

今日はPVRアヌパムで「Aashiq Banaya Aapne」を見た。「Aashiq Banaya Aapne」とは、「君が(僕を)恋の虜にした」という意味。監督はアーディティヤ・ダット(新人)、音楽はヒメーシュ・レーシャミヤー。キャストは、イムラーン・ハーシュミー、ソーヌー・スード、タヌシュリー・ダッター(新人)など。

| Aashiq Banaya Aapne |

カラン(ソーヌー・スード)とスネーハー(タヌシュリー・ダッター)はムンバイーの芸術大学に通っていた。母親を亡くし、仕事でほとんど家に帰って来ない父親を持つスネーハーは、カランを非常に頼りにしていた。また、カランはスネーハーに恋していたものの、その気持ちを伝えられずにいた。あるとき、大学にカランの幼馴染みのヴィッキー(イムラーン・ハーシュミー)が転校して来る。【写真は左から、イムラーン・ハーシュミー、タヌシュリー・ダッター、ソーヌー・スード】 カラン(ソーヌー・スード)とスネーハー(タヌシュリー・ダッター)はムンバイーの芸術大学に通っていた。母親を亡くし、仕事でほとんど家に帰って来ない父親を持つスネーハーは、カランを非常に頼りにしていた。また、カランはスネーハーに恋していたものの、その気持ちを伝えられずにいた。あるとき、大学にカランの幼馴染みのヴィッキー(イムラーン・ハーシュミー)が転校して来る。【写真は左から、イムラーン・ハーシュミー、タヌシュリー・ダッター、ソーヌー・スード】

ヴィッキーはカランよりも遥かに社交的な性格で、すぐにスネーハーを口説き出す。スネーハーもヴィッキーに惹かれるようになる。2人が接近することを面白く思っていなかったカランだが、ヴィッキーがスネーハーを絶対に裏切らないと誓ったため、2人の仲を認める。ヴィッキーとスネーハーは付き合うようになり、やがてスネーハーはヴィッキーと一夜を共にする。

ところが、あるときスネーハーはヴィッキーがカランの友人のチャーンドニーとソファーの上に抱き合っているのを見てしまう。スネーハーは絶望し、ヴィッキーと絶交する。それ以来、ヴィッキーから嫌がらせの電話やSMS(携帯メール)が頻繁に来るようになる。また、そのときヴィッキーの家からは麻薬が見つかり、逮捕されてしまう。

カランは落ち込むスネーハーに結婚を申し込む。スネーハーもそれを受け容れる。結婚式の日、その場には拘置所を出所したヴィッキーがやって来ていた。ヴィッキーはチャーンドニーも連れて来ており、カランとスネーハーに対し「全てをばらす」と脅す。するとカランは、自分がチャーンドニーに頼んでヴィッキーを罠にかけたことや、警察に電話をしてヴィッキーを逮捕させたことを暴露する。カランは拳銃で自殺しようとするが、もつれ合っている内にチャーンドニーを撃ち殺してしまい、カラン、ヴィッキー、スネーハーも高所から落ちて大怪我を負う。

病院では3人が入院していた。警察は事件の捜査を進め、ヴィッキーが犯人だと結論付けるが、意識を取り戻したカランは自供する。こうしてヴィッキーとスネーハーは結ばれることになった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

現在、「Aashiq Banaya Aapne」のサントラCD・カセットは大ヒット中である。タイトルソングの「Aashiq Banaya Aapne」や「Aap

Ki Kashish」などが名曲と言えるだろう。映画と音楽が密接な関係を持ったインド映画界では、やはり音楽が流行すると映画もヒットするという法則がある。映画自体がよければそのまま大ヒットとなるわけだが、映画が駄作でも音楽がよければある程度興行収入を見込むことが可能だ。はっきり言って「Aashiq

Banaya Aapne」は、音楽のみに支えられた映画だと言える。

ストーリーの中核は男女の三角関係。世界中で使い古された題材である。それでもこの映画のエンディングは、あまり他に例を見ないものであった。普通だったらその例のなさを「工夫」として賞賛するところだが、「Aashiq

Banaya Aapne」の終わり方は残念ながら観客を突き放すような唐突なエンディングだったため、評価は低い。

主人公は、カラン、スネーハー、ヴィッキーの3人。カランは内向的な性格でスネーハーを密かに愛していた。一方、ヴィッキーは女ったらしな性格で、早速スネーハーを口説き落とす。ヴィッキーの浮気が発覚することにより、スネーハーは彼から離れ、カランと婚約する。また、ヴィッキーは麻薬所持で警察に逮捕され、やっぱりひどい男だったことが発覚する。ここまでは王道と言っていいだろう。ところがクライマックスで何が起こるかというと、実はヴィッキーの浮気も逮捕もカランの仕組んだことだったことが分かり、カランは逮捕され、ヴィッキーとスネーハーが結ばれて終わるというエンディングだった。明らかに観客の同情はカランに向いているのに、それを突き放すような終わり方はインド映画に適合しない。奇をてらおうとする気持ちは分かるが、映画的にもインド映画的にも受け容れることができない筋だった。

イムラーン・ハーシュミーは不思議な男優だ。演技力はあるが、見た目は全然いけてない。なのに彼が出る映画は何かと話題になる。まず注目なのは、イムラーン主演の映画のサントラはヒットする確率が非常に高いことだ。「Murder」(2004年)、「Zeher」(2005年)のサントラはその年の音楽シーンを代表する曲となり、この「Aashiq

Banaya Aapne」もそれに続いた。次に彼が主演する「Chocolate」(2005年)のサントラも売れ行きがよい。そして何よりうらやましいのが、なぜかイムラーンは共演する女優とキスシーンやベッドシーンを必ず演じていることだ。「Murder」ではマッリカー・シェーラーワトと、「Tumsa

Nahin Dekha」(2004年)ではディーヤー・ミルザーと、「Zeher」ではウディター・ゴースワーミーと濡れ場を演じ、「Aashiq

Banaya Aapne」でもしっかりタヌシュリー・ダッターの唇を奪い、かなり濃厚なベッドシーンを演じている。

ヒロインのタヌシュリー・ダッターは、2004年度のミス・インド・ユニバースで、これがデビュー作。アイシュワリヤー・ラーイにちょっと似ており、演技も自然にこなせていた。これから成長して行く可能性は十分ある。カランを演じたソーヌー・スードは、声が低すぎて時々何を言っているかよく分からないが、脇役男優としてなら開花しそうだ。彼はタミル人のようで、タミル語映画とヒンディー語映画の両方に出ている。

この映画の見所は何と言っても音楽。と言うか、音楽のみ。ミュージカルがそれほど素晴らしい訳でもないので、サントラCDを買うだけで十分かもしれない。

| ◆ |

9月7日(水) Poorvatipoorva |

◆ |

ここ1ヶ月、僕の頭を悩ましている問題があった。それは「詩」であった。文学者で元デリー大学教授のラージ・ブッディラージャー女史が、9月7日に日本とインドの詩人を集めた詩会「Poorvatipoorva(East

Meets East)」を計画していた。その会で僕も詩を詠むように要請され、断りきれずにOKしてしまったのだ。テーマは「もみじ」と「日本とインドの河」。ブッディラージャー女史と相談した結果、僕は「もみじ」についてヒンディー語と日本語で詩を作ることになった。

僕はここ数年間、日本の秋の紅葉を見ていない。きっと今頃、木々が一斉に赤黄に染まりつつあるだろう。日本人は紅葉を見て何を思うだろうか・・・。そう考えると同時に、インドの紅葉のことも考えるようになった。デリーでは、3月頃に木々が紅葉する。冬を前に紅葉する日本と、夏を前に紅葉するインドでは、きっと人々の心情も違うだろう。そのことは、2005年3月24日(木)の日記でも言及した。だが、ブッディラージャー女史曰く、ヒンディー語に「紅葉」を表す言葉はひとつもないらしい。と言うことは、インド人は紅葉から何の詩的感興も感じていないということだろうか?そんなことを考えている内に、日本の紅葉した葉っぱと、インドの紅葉した葉っぱの心境を比較した詩が次第に心の中に出来上がって行った。まずはヒンディー語で作り、それを後から日本語に訳そうと思った。僕には、日本語よりもヒンディー語の方が詩作に向いた言語のように思えるためだ。

「Poorvatipoorva」はインド国際センター(IIC)で午後6時から開催された。日本からは、日本大使館やジャパン・ファウンデーションの方々が出席し、インドからは、アースラーニー元駐日インド大使や、文学者、詩人、教授、文化関係者などが出席した。思った以上にかなり真面目で大規模な会であった。僕はというと、かなりやばい状態だった。9日と10日にデリーで大阪外語大学ヒンディー語学科と東京外語大学ウルドゥー語学科の合同劇団公演が行われることもあり、最近、友人が続々とデリーに集結している。その関係で昨日も飲みすぎてしまって、2日酔いで直前まで寝ていたという有様だった(午前中の授業はフラフラのまま出たが)。何とか詩は形にしており、ブッディラージャー女史にも事前に手直しをしてもらっていたが、前置きに何を話すかなど全く考えずに詩会に突入することとなった。

テーマは前述の通り「もみじ」と「日本とインドの河」。まずは「もみじ」の詩から始まったため、僕の順番はかなり早く回って来てしまった。ヒンディー語で簡単に挨拶した後、早速詩を詠んだ。まずは春に紅葉するインドの葉っぱについて、次に秋に紅葉する日本の葉っぱについて、同じ形式の詩を作った。当然のことながら、僕がヒンディー語で作った初の本格的な詩である。

紅葉

我らはもみじ、落葉の春のもみじなり

我らもインドのホーリー祭の愛好家なり

ああ、森を色染める芸術家よ

我らの身体が赤黄に染まるのはなぜか

我らの身体が赤黄に染まるのはなぜか

冬の極寒の最後の一息を吸い込み

小鳥たちの愛らしき睦言を耳にし

やがて来る恋の炎の予感に

我らの身体は赤黄に染まれり

この色は全世界を燃やさんとする夢

さあ、酷暑を恐るるなかれ

我ら雨となりてお前たちを祝福せん

我らはもみじ、落葉の春のもみじなり

我らはもみじ、落葉の秋のもみじなり

我らも日本の詩人たちの生涯の友なり

ああ、山を染める芸術家よ

我らの身体が赤黄に染まるのはなぜか

我らの身体が赤黄に染まるのはなぜか

沈む夕日の最後の光を吸い込み

北風の悲しき歌を聞き

過ぎ去った愛の炎を思い出し

我らの身体は赤黄に染まれり

この色は消えんとする炎の最後の煌き

さあ、極寒を恐るるなかれ

我ら雨となりてお前たちに別れを告げん

我らはもみじ、落葉の秋のもみじなり

何となくスミトラーナンダン・パントの詩を意識して作ったのだが、けっこう受けがよく、いろんな人に褒めてもらった。たとえお世辞でも、苦労して作った詩を褒めてもらうのは嬉しいものだ。もしかしたら何かの文学誌に掲載させてもらえるかもしれない。文学の研究よりも文学を作る側に回った方が楽しいな、と思い始めた。

「もみじ」に関しては、ブッディラージャー女史も美しい詩を詠んでいたが、驚いたのは会に飛び入り参加したあるインド人女性の詩であった。彼女は、もみじの赤色に、「インド独立運動の抗争と、日本の広島の原爆の惨状を見た」みたいな物騒な詩を詠んだ。ヒンディー語文学は、なぜか文学をそういう変な方向に持っていく傾向が非常に強いので、時々気が滅入ってしまう。敢えて言うならば、幕末の志士たちの辞世の句を思い出す。それにしても一体どこをどうしたら、紅葉がナショナリズムと世界平和につながるのか・・・!

多くのインド人は、河について詩を詠んだ。一番心に残ったのは、「かつて人類の文明を育んだ河は、現在では文明の最たる被害者となっている」みたいな意味の詩だった。やっぱり「ペンは剣よりも強し」を地で行くような社会批判的詩であるが、ヤムナー河やガンガー(ガンジス)河の惨状を目の当たりにすると、頷かざるを得ない。

インド人は、たとえどんな教養のない人でも、けっこう日常的に詩を作っており、心の中にいくつか自慢の傑作を温めていたりする。もちろん、インドではラブレターも詩の形式を取ることが多い。ボリウッド映画で愛の告白シーンになると急に歌が流れ出すが、あれはまんざら嘘ではない。まるでまだ平安時代が続いているみたいだ。そういえば、インドで男性に必要なものは「3S」だと聞いたことがある。サーヒティヤ(詩)、サンギート(音楽)、シャーストラ(学問)だ。これからは僕もちょっと事あるごとにヒンディー語で詩を作ってみようか、と調子に乗ってきた1日だった。

最近急にインドのメディアを騒がすようになった名前がある――サラブジート・スィンである。サラブジート・スィンは、ボリウッドの新人俳優でもなく、渦中の政治家でもなく、サーニヤ・ミルザーのような花形スポーツ選手でもない。パーキスターンで死刑を宣告されたパンジャーブ出身の一般人である。サラブジート・スィンの名前は8月22日に初めて国会で言及されたが、それ以来「サラブジートを救え」というパンジャーブ人を中心とした国民感情も手伝って、印パ間の重要外交案件のひとつにまで発展している。

事の顛末は以下の通りである――インド領パンジャーブ州のアムリトサル地区のビキウィンド村に住んでいたサラブジート・スィンは、1990年8月に突然行方不明となった。同年8月30日、パーキスターン領パンジャーブ州のカスール市のパーキスターン国境警備隊は、1人のインド人を不法越境罪で逮捕する。尋問の結果、そのインド人は、調査分析局(RAW:インドの国外諜報機関)の諜報部員で、1990年にラーホール、ファイサラーバード、ムルターンで起こった連続爆破事件の首謀者マンジート・スィンだと特定された。「マンジート・スィン」容疑者は9月8日に行政長官の前で自供し、連続爆破事件に関わったこと、1987年にRAWに加入して爆弾製造の訓練を受けたこと、クシー・ムハンマドの偽名でパーキスターン国籍の偽パスポートを作ったこと、過去に14回パーキスターンに不法入国したこと、1回の爆発につきRAWから8千〜1万ルピーの報奨金を受け取っていたことなどを述べた。その供述に基づき、ラーホール高等裁判所は「マンジート・スィン」容疑者に死刑を宣告した。ところが、「マンジート・スィン」容疑者は高等裁判所に上告し、自分はマンジート・スィンではなくサラブジート・スィンであること、尋問の過程で誤った自供を強要されたことなどを訴えた。2005年8月、最高裁判所は「マンジート・スィン」容疑者の上告を却下し、死刑が確定した。

一方、サラブジート・スィンの家族は、出生証明書やIDカードを提示して、容疑者はマンジート・スィンではなくサラブジート・スィンであると主張していた。家族が印パの政治家や人権団体に救援を求める一方、サラブジート・スィンの娘のスワパンディープは、もし父親が死刑になったら家族全員が心中すると脅迫した。これらの動きを受け、8月22日に下院にてインド人民党(BJP)のアヴィナーシュ・ラーイ・カンナー議員とシローマニ・アカーリー党のラタン・スィン・アジュナラー議員が、サラブジート・スィンの冤罪を議題に上げた。以後、サラブジート・スィンの死刑判決だけでなく、パーキスターンで監獄に入れられているインド人虜囚や、インドの刑務所にいるパーキスターン人虜囚もクローズ・アップされることになった。もちろん、2004年に公開されたヤシュ・チョープラー監督の映画「Veer-Zaara」が、ちょうどパーキスターンに捕われたインド人の話だったことも、この問題を非常に注目を集めやすいものとしたと言える。

サラブジート・スィンの問題はどうやら解決しそうだ。パーキスターン政府がサラブジートの死刑を免除する方向に動いていることを既に発表しており、また信頼醸成措置の一環として服役中の相互の捕虜の早期解放の約束も取り交わされている。(■その後のニュースでは、やはりサラブジート・スィンの赦免は難しいという展開になりつつある。)

だが、本当にサラブジート・スィンはただの一般市民で、ただ単に誤ってパーキスターン領内に入ってしまっただけなのだろうか?その疑問を大いに提起する記事が、アウトルック誌の2005年9月12日号に掲載されていた。題名は「インドのスパイ村」。パーキスターン国境沿いの村では、村人たちがスパイの訓練を受けてパーキスターン領内に送り込まれることが日常茶飯事となっているという内容だった。

例えば、インド領パンジャーブ州グルダースプル地区のカーング村出身のアショーク・クマール氏は、パーキスターンの情報を収集するスパイとして雇用・訓練され、1989年に初めて国境を越えた。その後21回の任務をこなしたアショーク・クマール氏は、1995年にパーキスターンで捕まり、その後7年間を刑務所で過ごして、2002年8月にやっとインドに戻って来れた。だが、この7年間の内に彼の周囲は全く変わってしまっていた。彼の両親は死去し、息子は学業を続けられなくなっていた。それだけでなく、警察はアショーク・クマール氏を不法越境の罪で書類送検し、彼をパーキスターンに送り込んだ軍諜報部は、彼の家族に補償金を払うどころか彼を雇ったことを否定し、完全に無視した。スパイの世界では、一度捕まったスパイは本国から見捨てられることは、「007」や「ミッション・インポッシブル」などの映画でも明らかだ。アショーク・クマール氏の人生は滅茶苦茶になってしまった。

パンジャーブ州の国境沿いの村では、アショーク・クマール氏のようなパートタイム・スパイがたくさんいるという。彼らがスパイになるのは、決して愛国的な理由ではなく、単に経済的な理由からである。彼らは貧困から、出稼ぎをする感覚でスパイに応募するようだ。スパイにもランクがあるようだが、一番下っ端は密使の仕事を任されるようで、給料は1回のミッションにつき1000〜2500ルピーほど、またはパーキスターンでの滞在期間1ヶ月につき1000ルピーとなっているらしい。それよりも上のランクのスパイは、パーキスターンに長期潜伏して情報収集を行う任務を遂行するようで、1月6000ルピーもらえるそうだ。はっきり言って、映画で見る華麗なるスパイの世界とは程遠い、低賃金労働である。しかも、一度捕まったら数年間の服役は確実で、インドに戻って来てからも彼らの生活は保障されないという過酷な仕事だ。あるスパイ経験者は、「テロリストの方が我々よりもマシだ。テロリストはテロ活動から足を洗えば、警察に雇用されることがあるが、我々は何の雇用も保証されない」と述べている。

パーキスターンで逮捕され、服役を終えて帰って来たスパイたちを、インド当局が簡単に受け容れることができない事情も分からないでもない。パーキスターンにスパイを送り込んだことは公然の秘密であり、戻って来た彼らを手厚くもてなしたら、彼らがスパイであることを認めたことになってしまう。また、もっと重要な懸念は、彼らがパーキスターンで二重スパイになるよう説得されて戻って来ている可能性があることだ。だから警察に彼らを不法越境罪で書類送検させ、インド国内でスパイ活動をしていないか監視する必要がある。

これらのことを考え合わせると、サラブジート・スィンはパーキスターンの裁判所が判決を下したように、本当にパーキスターンでスパイ活動またはテロ工作を行っていたのではないかと思えて来る。たまたまメディアで取り上げられたために、両国政府もサラブジート・スィンの存在を無視することができなくなってしまったのではなかろうか?

| ◆ |

9月9日(金) Salaam Namaste |

◆ |

今日はPVRプリヤーで新作ヒンディー語映画「Salaam Namaste」を見た。ほとんどノーマークの映画だったのだが、一昨日PVRのウェブサイトで予約状況を確認してみたら、ほとんど週末のチケットが完売に近い状態で驚いた。そこで急いで本日の初回のチケットを予約した次第である。

「Salaam Namaste」の「Salaam」とは基本的にイスラーム教徒同士の挨拶、「Namaste」とは基本的にヒンドゥー教徒同士の挨拶だと理解してもらいたい。ただ、この映画は別にコミュナルな問題を扱った映画ではない。「Salaam

Namaste」とは、映画中に出てくる、オーストラリア在住のインド人向けのラジオ局の名前である。プロデューサーはアーディティヤ・チョープラー、監督はスィッダールト・ラージ・アーナンド(新人)、音楽はヴィシャール・シェーカル。キャストは、サイフ・アリー・カーン、プリーティ・ズィンター、アルシャド・ワールスィー、タニア・ザエッタ、ジャーヴェード・ジャフリー。アビシェーク・バッチャンがサプライズ出演。

| Salaam Namaste |

ニック(サイフ・アリー・カーン)は、建築を学ぶためにオーストラリアのメルボルンに留学したが、幼い頃からの料理への情熱が過熱して、建築を放り出してチーフ・シェフとしてインド料理レストランに勤めていた。ある日、ニックはメルボルンのインド人向けラジオ局「サラーム|ナマステー」でインタビューに答えることになる。「サラーム|ナマステー」でラジオジョッキーをしていたのがアンバル(プリーティ・ズィンター)であった。ところが、早起きが苦手なニックはインタビューに遅刻してしまう。怒ったアンバルはニックのレストランの悪口をラジオでまくしたてて番組を終わらせてしまう。【写真は、サイフ・アリー・カーン(左)とプリーティ・ズィンター(右)】 ニック(サイフ・アリー・カーン)は、建築を学ぶためにオーストラリアのメルボルンに留学したが、幼い頃からの料理への情熱が過熱して、建築を放り出してチーフ・シェフとしてインド料理レストランに勤めていた。ある日、ニックはメルボルンのインド人向けラジオ局「サラーム|ナマステー」でインタビューに答えることになる。「サラーム|ナマステー」でラジオジョッキーをしていたのがアンバル(プリーティ・ズィンター)であった。ところが、早起きが苦手なニックはインタビューに遅刻してしまう。怒ったアンバルはニックのレストランの悪口をラジオでまくしたてて番組を終わらせてしまう。【写真は、サイフ・アリー・カーン(左)とプリーティ・ズィンター(右)】

アンバルの言葉は即座にメルボルンのインド人コミュニティーに広まり、ニックのレストランには誰も客が来なくなってしまった。ニックとアンバルは顔を合わせたこともなかったが、犬猿の仲となり、電話で非難の応酬を繰り返す。ところが、友人の結婚式で偶然顔を合わせた2人はお互いに何となく惹かれ合う。しかしそれも長く続かなかった。アンバルはニックの素性を知ると彼を避けるようになるが、逆にニックはアンバルに積極的に言い寄るようになる。

ある日ニックはアンバルに、お互いのことを知り合うために同棲することを提案する。ただし、同棲と言っても住む部屋は別々、そして家事はニックが全てするという条件だった。最初アンバルは拒否するが、最終的にはOKする。2人はお金を出し合って家を1年契約で借りる。

こうしてかつて犬猿の仲だったニックとアンバルの奇妙な同棲生活が始まった。意外に気の合った2人は急速に接近し、やがて身体関係にまで発展する。だが、アンバルが妊娠してしまったことにより事態は急展開を迎える。大の子供嫌いで結婚する気のないニックはアンバルに中絶するよう命令するが、アンバルは自分の胎内に芽生えた小さな命を摘むことができなかった。アンバルは子供を産んで1人で育てることを宣言する。2人の仲は急に険悪なものとなるが、まだ家の契約期間が残っていたので、同棲生活は続いた。

次第にアンバルのお腹は大きくなって行った。相変わらず2人はひとつの屋根の下に住みながらときに無視し合い、ときに怒鳴り合っていた。アンバルはニックと結婚したいと思うようになっていたが、ニックは結婚に全く価値を見出していなかった。だが、ニックの心が動いたのは、アンバルの胎内の胎児の超音波映像を見たときだった。なんと胎児は双子だった。ニックは婚約指輪を買い、女性の妊娠と出産のことも勉強するようになる。だが、なかなかアンバルにそれを言い出せなかった。

家の契約期限が切れようとしていた。アンバルは一足先に引越しの準備を始めていた。一方、アンバルが別の男と結婚すると勘違いしたニックは、バーで酔っ払った挙句、そこで出会った白人の女の子を家に連れ込んでしまう。それを見つけたアンバルは怒って家を出る。だが、実際にはニックはその女の子に何もしていなかった。

アンバルは行方不明になってしまった。そこでニックはラジオ局「サラーム|ナマステー」でアナウンスし、リスナーにアンバルの目撃情報を求める。続々と集まる情報を基にニックはアンバルを探し出す。ところがそのときアンバルは産気付いてしまう。ニックはアンバルを病院に急いで運ぶ。そしてアンバルが出産する直前に指輪を見せ、結婚を申し込む。アンバルは元気な赤ちゃんを2人産んだ。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

男と女は本当に分かり合えるのか?今をときめくプロダクション、ヤシュ・ラージ・フィルムスが2004年に送り出した大ヒット作「Hum Tum」で取り上げられたこの永遠の命題は、再び同プロダクションによりボリウッド映画ファンに別の形で投げかけられた。「Salaam

Namaste」である。「Hum Tum」で主演していたサイフ・アリー・カーンが同様に主演していることもあり、基本的な流れや全体的な雰囲気は「Hum

Tum」と非常によく似たラブコメ映画であった。だが、「Salaam Namaste」の方がもっと深い問題に触れていた。

まず重要なのは、この映画の舞台がほとんどオーストラリアのメルボルンであることだ。映画に海外ロケシーンが挿入されるのはもはやインド映画の重要な特徴のひとつとなっており、全編インド・ロケだがひとつまたは複数のミュージカル・シーンのみ海外ロケというパターンが最も多い。また、冒頭がロンドンやヨーロッパのシーン、後半がインドのシーンという構成の「Dilwale

Dulhania Le Jayenge」(1995年)や、ストーリーの序盤と終盤がインドのシーン、中盤のみがカナダのシーンという構成の「Kaho

Naa... Pyaar Hai」(2000年)など、インドと海外のシーンをストーリーにうまく組み込む手法も既に常套手段となっている。だが、最近の新たな傾向は、全編海外ロケのインド映画が増えて来たことだ。その走りは、「American

Desi」(2001年)などのような、NRI(在外インド人)によるNRIを主人公にした映画だったと記憶している。その後、「Kal Ho Naa

Ho」(2003年)が全編ニューヨーク・ロケを決行して成功したことにより、その潮流はボリウッドの主流にも流れ込むこととなった。その最新の例が、この「Salaam

Namaste」である。

だが、全編海外ロケのインド映画が増えて来たのは決して偶然ではなく、その背景にはボリウッド映画界におけるNRIの影響力の増大があるように思える。海外のNRIのコミュニティーが、ボリウッドの映画人たちを招致して自分たちの街を舞台にした映画を作るよう依頼すると同時に、資金援助をしている可能性が非常に高い。そこで主に描かれるのは、当然のことながら海外に住むインド人たちの理想郷的な生活である。いろんな人種の人々と共存していながら、それでいてインドの文化を失っていない、または忘れていたインドの文化を思い出す、という筋が非常に多い。だが、全編海外ロケのインド映画の増加は、皮肉なことにインド国内の末端ファン層を取り残してしまっているようにも思える。米国、英国、オーストラリアなどを舞台にした映画は確かにスタイリッシュだが、セリフに英語が入る率がどうしても高くなるし、田舎のインド人には全く想像もできないような生活が描かれるし、ストーリーもある程度教養がないと付いていけないことが多くなっているように感じる。つまり、ボリウッドが対象とする客層が、「国内のインド人」中心主義から、「都市部のインド人&NRI」中心主義に移行していると言える。その点では、先日見た「Ramji

Londonwaley」(2005年)は、ロンドンとビハールの融合をうまく見せた稀な傑作であった。

NRI映画で常に象徴的に取り上げられるのは「名前」である。例えば、米国在住のNRI間の恋愛が主題の「American Desi」では、クリシュナという典型的インド人名を持つ主人公が、頑なに「クリス」という英語名で押し通す姿が描かれていた。「Salaam

Namaste」の主人公ニックも、本名はニキル・アローラーという典型的なインド人名であり、本名で呼ばれることを最も嫌悪していた。だが終盤、ラジオを使って行方不明になったアンバルを探すとき、ニックは「俺の名前はニキル・アローラー」と名乗る。結婚を考えたとき、ニックは自然に自分の本当のアイデンティティーを素直に受け容れる準備ができたということであろう。

未婚の男女、しかも恋愛関係にない男女が同棲を始めるというプロットは、インド映画では斬新だったのではなかろうか?ニックとアンバルが自然にお互いに惹かれあっていく様は、非常にうまく描写されていたと思う。例えば、入居当初、ニックが壁にモハメッド・アリの大きなポスターをかけようとしたシーンがあった。それを見たアンバルは、顔をしかめながらも「It's

nice」と言う。だが、アンバルの気持ちを敏感に感じ取ったニックは、「やっぱやめるわ」とポスターを外す。そういう配慮のし合いが、急速に2人を親密にさせていく。

アンバルの妊娠、中絶の拒否、そして出産は、物語の核となる部分だ。やはり「インド映画の良心」が機能するため、中絶は許容されないし、結婚のない出産も土壇場で否定される結果となった。結婚を頑なに拒否して自立して生きてきたアンバルが、妊娠を機に子供のために生きる生き方を選ぶのも、インドの伝統的価値観を重視するインド映画の方程式通りである。だが、最後の出産シーンは過剰なまでのコメディータッチで引いた。女性受けが悪そうだ。

ヒーローのサイフ・アリー・カーンは、2003年の「Kal Ho Naa Ho」、2004年の「Hum Tum」、2005年の「Parineeta」と、ここのところヒット作に恵まれており、円熟期を迎えている。それらの作品に共通するのは、サイフが演じた役が「ハンサムだが我がままで自分勝手な男」であったことだ。「Salaam

Namaste」でも、やはり我がままな男の役だった。なぜかサイフは作品中、サルマーン・カーン並みに裸体を披露している。スーパーマン柄のトランクスは必見である。

プリーティ・ズィンターも我がままな女役を演じるのがうまい。サイフとプリーティは「Kal Ho Naa Ho」でも共演しているが、スクリーン上の相性がけっこういいように思える。2人のキスシーンやベッドシーンもある。プリーティはだんだん重量級の女優になって来たが、今回は妊婦役だったのでセーフというところか。

他に、「Munnbabhai MBBS」(2003年)でムンナーバーイーの子分役を演じて一躍有名になったアルシャド・ワールスィーがニックの親友ロンの役で、ジャーヴェード・ジャフリーがニックとアンバルの同棲する家の「インドを完全に捨てたインド人」大家役で、アビシェーク・バッチャンが挙動不審の産婦人科医役でコミックロールを演じていた。それにしてもアルシャドのヒンディー語は非常に聴き取りにくいのだが、どこの方言だろうか?

音楽はヴィシャール・シェーカル。音楽と踊りを総合して、一番いいのは1曲目の「Salaam Namaste」であろう。サイフとプリーティが初めて顔を合わせて踊り出すナンバーだ。オーストラリアの海だろうか、砂浜や海が非常に美しく、サイフの肉体も存分に堪能できる。なぜかプリーティの肉体のアップはあまりない・・・。深い事情があるのだろう・・・。

余談だが、映画中には「日本人」の女性が出てくる。相変わらず中国人と混同されているような感じで、ペコペコお辞儀する姿が嘲笑気味に描かれていたのは残念だった。

「Salaam Namaste」は、「Hum Tum」と同様に都市部を中心にヒットする予感がする。見て損はないラブコメ映画だ。

溝上富夫教授率いる大阪外国語大学ヒンディー語学科の語劇団の公演は、9月のデリーの風物詩のようになっている。今年もその季節がやって来た。日記によると、僕は2002年9月7日、2003年3月29日(この年だけは3月だった)、2004年9月4日にデリーで行われた公演を見ている。これだけ毎年鑑賞していれば、「ヒンディー語劇団のファン」を自称することが許されるだろう。一応こういう地道なウェブサイトを作っているので、その度に感想を書いて載せていたのだが、溝上教授や語劇団の方々も僕のそれらの文章を読まれるようで、非常に恐縮に思っている。インド映画の批評は当事者たちに読まれる心配が全くないので、思ったことを書き殴ってしまうのだが、日本人相手にそれをしてしまうと気まずい事態が起きる恐れがあることを実感させられた。先日の英語落語もかなり酷評してしまったし・・・。しかし、今回は溝上教授自身から「厳しくも愛のある評」をする許しをいただいたので、少しはリラックスして感想を述べることができるだろう。

実は、今年のこの公演が溝上教授率いる語劇団の最後のインド公演となるようだ。溝上教授の定年退職が理由である。溝上教授の退職後も語劇団のインド公演が続行されるのかどうかは明言されなかったが、教授は「今度からは観客として皆さんとお会いすることになるだろう」とおっしゃっていたので、続行の見込みはあるのだろう。とは言え、インドで既に50回の公演を行った溝上教授の最後のインドツアーの、しかも大阪外大ヒンディー語劇団の本拠地とも言えるデリーでの公演ということで、今日のこの公演は特に格別なものとなるのは当然のことであった。

また、さらに今回のツアーを特徴付けていたのが、東京外国語大学ウルドゥー語学科の語劇団との合同公演だということだ。麻田豊教授率いるウルドゥー語劇団は2002年12月〜2003年1月にパーキスターンで初の海外公演を成功させており、今回が2度目の海外公演、初のインド公演となる。ウルドゥー語はパーキスターンの公用語とは言え、生まれ故郷も育ちの家も現インド国内にあるため、麻田教授は当初からインドでの公演を切望されていたようだ。ちょうど2004年度「特色ある大学教育支援プログラム」に東京外語大学の「生きた言語修得のための26言語・語劇支援」が採択されたことも追い風となり、今回の大阪外語大学ヒンディー語劇団と東京外語大学ウルドゥー語劇団の合同公演が実現した。

合同語劇団は8月28日〜9月28日までの1ヶ月間、インド国内の10都市で12公演を行う。公演都市は、ラクナウー→チャンディーガル→モーハーリー→シムラー→デリー(2公演)→アリーガル→ジャイプルorボーパール→ムンバイー→バンガロール→ハイダラーバード(2公演)となっている。基本的にヒンディー語劇団とウルドゥー語劇団は行動を共にするが、アリーガル公演の後に一瞬だけ別れて、ヒンディー語劇団のみジャイプルで、ウルドゥー語劇団のみボーパールで公演を行う。

デリーでは2公演があった。昨日9日にはインド国際センター(IIC)で公演があったのだが、時間の制約の関係でウルドゥー語劇団しか公演を行わなかった。ヒンディー語劇団とウルドゥー語劇団がそれぞれ時間を短縮して公演を行うことも検討されたようだが、中途半端な劇を2つ披露するよりは1つの完璧な劇を披露する方が好ましいこと、またウルドゥー語劇団のデリー公演は今回が初だったことなどが考慮された結果、ヒンディー語劇団がウルドゥー語劇団にステージを譲る形となったようだ。本日10日は、由緒ある国立演劇学校(NSD)アビマンチ劇場にて両方の劇団が公演を行った。よって、ウルドゥー語劇団の感想は両日のステージを比較しながら書くことにする。

アビマンチ劇場で最初に公演を行ったのは東京外語大学ウルドゥー語学科のウルドゥー語劇団だった。演目は「Hiroshima ki Kahani(広島物語)」。「はだしのゲン」と言えば日本人には通りがいいだろう。原作は中沢啓治氏の有名な自伝的漫画だが、ウルドゥー語劇団が今回の公演に当たって大いに参考にしたのが、「ミュージカル はだしのゲン」であった。「ミュージカル はだしのゲン」は木島恭氏が脚本、木山事務所が制作しており、10年前から日本や海外で上演され続けている。今回は麻田教授の個人的人脈のおかげで、中沢啓治氏や木島事務所から上演許可と全面的な支援を受けたという。今年はちょうど原爆投下からちょうど60年目の節目であり、また核保有国インドでの公演ということもあり、非常に意義のある公演になったと言えるだろう。

東京外語大学ウルドゥー語劇団の公演は初めて鑑賞したが、今までの大阪外語大学ヒンディー語劇団の数々の演劇とは全く違うスタイルで驚いた。ヒンディー語劇団は、以前「夕鶴」をデリーで演じたことがあったものの、基本的に「ヒンドゥスターニヤト(インド性)」を重視している。インド人向けに書かれた脚本を、どこまでインド人俳優のように演じることができるかをひとつの試金石としているように思われる。一方、今回のウルドゥー語劇団の演劇は、溝上教授もおっしゃっていたように、「ジャーパーニヤト(日本性)」を重視していた。つまり、日本の演劇をウルドゥー語にしてインド人観客に披露し、どこまでインド人に日本の演劇性や日本人の感傷を理解してもらえるかに挑戦していた。両者は言語だけでなく、演劇に対するアプローチ自体も全く違う土俵で行っているため、両者の間に優劣をつけるのは不可能だし、間違いであろう。

「Hiroshima ki Kahani」では、主人公である国民学校1年生の中岡元とその家族の、原爆投下以前の軍政下生活と、原爆投下以後の苦難に満ちた、それでいて希望を失わない生活を、現代演劇風かつミュージカル風の手法で演じていた。原爆をテーマにした演劇というと自然に暗い話を思い浮かべる。おそらくインド人観客も暗い話をイメージして劇場に足を運んだのではなかろうか?しかし、「Hiroshima

ki Kahani」は決して暗い演劇ではなかった。むしろ、どんな苦境の中でも希望を失わない人間の強さが描かれていた。どんなに殺戮が支配する世界でも絶えずこの世に生まれて出てくる新しい命が描かれていた。そしてインド人観客はおそらく、「戦争反対」や「核兵器反対」のメッセージを予想して劇場を訪れたことだろう。確かにそういうメッセージはあったし、「はだしゲン」を演じる以上それは不可欠だ。しかし、そこにあったのは、インド人観客が身構えていたであろう「説教」ではなく、静かな、しかしそれでいて確固たる「祈り」であった。そしてその「祈り」は、「説教」よりも効果的に国境を越え、民族を越え、言語を越え、世代を越えることが証明されていた。

「Hiroshima ki Kahani」で主要キャストと言えるのは、ゲン、両親、姉の栄子、弟の進次、原爆孤児の隆太などである。ゲンのみダブルキャストで、9日の公演と10日の公演では違う学生がゲンを演じていた。女子学生がけっこう男役を演じていたが、少年の役が多かったので、男子学生が無理して少年を演じるよりはよかったのではないかと思う。ゲン役の2人は甲乙つけがたい元気満々の好演。他に隆太役の人の声と進次役の振る舞いがよかった。だが、主要キャスト以外の人々も脇役に留まらない活躍をしていたのが、ウルドゥー語劇団のいいところだった。コンテンポラリーダンス的な身体表現を使って、麦になったり扉になったりしていた他、端役として所々で登場してストーリーを盛り上げていた。また、ナレーション役の人の「ヒロシマー」の最後の伸びが何となく物憂げでよかった。全体的に体力勝負の演劇であり、若さがみなぎっていた。

劇中にはいくつものミュージカルが挿入された。その歌詞には、日本語のものとウルドゥー語のものがあった。9日に見たときはウルドゥー語の劇に日本語の歌を何の説明もなしに挿入することに疑問を感じた。歌詞の中にけっこう重要なメッセージが含まれていたからだ。観客はあくまでインド人であり、インド人を念頭に置いた演出をしなければならない。だが、10日の公演では歌の説明がプロジェクターで映し出される試みがいくつかの日本語の歌でなされており、好感が持てた。全ての日本語の歌に同様の説明を付けると完璧だろう。ミュージカルでは、合唱系の歌はきれいだったが、独唱系の歌はちょっと音程のバランスと音量が不足していることがあったと思う。

「Hiroshima ki Kahani」の中で一番印象に残るシーンは、やはり物語の転機である原爆投下のシーンと、最後の灯篭流しのシーンだろう。原爆投下シーンは照明と音響をフルに用いており、迫力があった。灯篭流しのシーンでは、青い布を用いて灯篭流しの様子を擬似的にうまく見せていて感心した。個人的には隆太の登場シーンが一番よかった。演劇の雰囲気を、どん底から上方に引き上げる役割を果たしていたからだ。一方、父親の大吉が、家族に戦争反対を説いたために憲兵に連れて行かれて拷問を受けるシーンがあったが、インド人には2つの点でその脈絡が分からなかったのではないかと思う。1つは、家の中で話していただけなのになぜ憲兵にそれが漏れたのか、ということだ。もちろん演劇的表現なのだが、憲兵がやって来るシーンは少し唐突すぎたような気がする。もうワンクッションあれば分かりやすかった。また、もう1つは、インド人は基本的に国のために戦って死ぬことを誇りと考えているため、大吉の説いていた戦争反対論を理解することが難しいかもしれない、ということだ。日本よりもインドの方が、某国の存在のおかげで戦争が身近な国であるため、戦争そのものを否定する考え方はインドには根付きにくい。「戦争はいけないが、いざ戦争となったら国のために戦う」「国のために戦って殉死することは誇り高いこと」というのが、大半のインド人の戦争観のように思える。最後には座長の麻田教授が舞台に登場し、「広島を訪れる者よ、原爆で死んだ者たちへの黙祷を捧げることを忘れることなかれ」という主旨のウルドゥー詩(原作は日本語)を詠むが、貫禄と威厳があってよかったことを追記しておきたい。

さて、ウルドゥー語劇が終わって10分ほどの休憩があった後、今度は大阪外国語大学ヒンディー語学科のヒンディー語劇が始まった。演目は「Ek Raag

Do Swar(不協和音)」。ヒンディー文学者のラージェーンドラ・シャルマー氏の戯曲であり、先程のウルドゥー語劇とはうって変わってのコメディーである。あらすじは以下の通りだ――あるところに犬猿の仲の夫婦がいた。叔母と友人のマールティーは、2人の仲を何とかするために作戦を立てる。マールティーはサードゥ(行者)に変装して2人の前にそれぞれ現れ、お互いの配偶者がもうすぐ死んでしまうという予言をする。その影響で、夫婦は一転して相手のことを思いやるようになる――インド人が好きそうなストーリーである。その他、娘のピンキー、叔母、家政婦ラーダーなどのキャラクターなどが登場する。

元の戯曲はもっと長いものだったようだが、ラージェーンドラ・シャルマー氏がヒンディー語劇団の公演用に自らそれを短縮して書き直したらしい。夫婦間の気の合わなさや罵り合い、ピンキーの無邪気さやラーダーの困惑振り、貫禄たっぷりの叔母さんやサードゥに変装したマールティーの演技など、部分部分は非常に面白かったが、全体的ストーリーはパンチ力不足だったのではないかと思う。一発一発のギャグは大爆笑ものだが全体的統合性を欠く、ボリウッドのB級コメディー映画のノリであった。こういう筋の演劇では、「仲直りしたと思って安心したら、また喧嘩が始まってしまった。夫婦間の喧嘩は何しても絶えないな、やれやれ」というオチで終わるのが王道だと思うのだが、「Ek

Raag Do Swar」では夫婦が仲直りして、「家庭は仲良しが一番」みたいな、ありきたりでおせっかいなメッセージで終わってしまった。特にウルドゥー語劇団の重いテーマの演劇の後では、その軽さが目立っていた。個人的見解では、主人公のスレーンドラとサルラーの夫婦と、家政婦ラーダーの夫婦との対比をもっと強調すればいい演劇になったと思う。スレーンドラの妻のサルラーは、いわゆるカームワーリー(外に出てバリバリ仕事をする女性)である一方、ラーダーは家政婦をしてはいるものの、基本的にガルワーリー(家で家事をする女性)である。無教養で伝統的価値観に盲従した人生を生きているラーダーの家庭が円満に行っており、教養があり、現代的価値観に啓発された人生を生きているサルラーの家庭に喧嘩が絶えないという状況から、一見するとアンチ・フェミニズムとも言えるイデオロギーを感じたのだが、それはあやふやのままで終わってしまっていた。「女性に教育は必要ない、女性はやっぱり家で家事をすべき」というアンチ・フェミニズム的メッセージでも、「女性の地位向上・社会進出と夫婦仲や家庭内のギクシャクは関係ない、どの家庭にも不仲はある」というフェミニズム寄りのメッセージでも、最後をどちらかにまとめるべきだったと思った。今の時代、前者のスタンスに立つことは難しいが、ここはインドであるし、基本はコメディーであるし、どちらの終わり方でも僕は受け容れられたと思う。

ヒンディー語劇団の長所はそのセリフ回しの軽妙さにある。インド人作家が書いただけあり、生き生きとした表現が多く、完全にインド人の笑いのツボを押えていた。それに加え、少数精鋭とも言える学生たちの流暢なヒンディー語と演劇らしい演技が大いに劇を華やかなものにしていた。特にスレーンドラ役の男子学生のアニメ調ヒンディー語と、叔母役のパンジャービー風ヒンディー語が絶妙だった。他にもサンスクリット語調のヒンディー語がテープで流れてきたシーンがあった(おそらく溝上教授の声)。ヒンディー語とウルドゥー語を敢えて別の言語だと分けて考えた際、ウルドゥー語に比べてヒンディー語は地域色や個人的癖を付けやすい言語だと思う。ウルドゥー語が都市を中心に発達した教養語的言語である一方、ヒンディー語はどちらかというと色取り取りの農村部にその魂を宿している言語だからだ。ウルドゥー語劇団との競演において、ヒンディー語ならではの特徴を出すことができたのは、僕としても嬉しい。敢えて注文をつけるならば、家政婦ラーダーのしゃべるヒンディー語を、ビハーリー方言やブラジ方言など、もっと田舎っぽいものにすればよかったのではなかろうか?

デリー公演で惜しむらくは、宣伝が効果的に行き届いていなかったことだ。IICは半分強、アビマンチ劇場は8割ほどの客が入っていたが、もっと宣伝をすればどちらも入りきれないくらいの観客が集まったと思う。去年の大阪外語大の公演では、座席数の2倍くらいの人が押しかけていたように記憶している。僕も宣伝に一役買おうと思ったのだが、パンフレットやポスターなどが全く手に入らなかったため、口コミに頼るしか方法がなかった。一応、デリーのイベント情報誌「First

City」や「Delhi Diary」には公演情報が載っていたようだが。

前述の通り、ヒンディー語劇団とウルドゥー語劇団の優劣を問うのは無意味だが、敢えてまとめるとすればやはり溝上教授の「ヒンディー語劇団のヒンドゥスターニヤト、ウルドゥー語劇団のジャーパーニヤト」に尽きるだろう。お互いがお互いを補完し合い、助長し合うような、絶妙のコンビだったと思う。ただし、順番はヒンディー語劇団を前にした方がより効果的なコンビとなるだろう(デリー以外の公演ではヒンディー語劇団の方が前だったようだ)。デリー公演でやっと全日程の半分が終わったことになる。あと半分、両語劇団にはさらに素晴らしい公演を行ってもらいたい。

| ◆ |

9月12日(月) Pyaar Mein Twist |

◆ |

ここのところしばらく雨が降らず、暑い日々が続いてたのだが、先週末から急に突発的な大雨が降るようになった。今日も1日に何度か雨が降り注いだが、その合間を見計らいつつPVRアヌパムへ行って、2日から公開されているヒンディー語映画「Pyaar

Mein Twist」を見た。

「Pyaar Mein Twist」を敢えてニュアンスの似た日本語にするとしたら、「恋の一波乱」だろうか。監督は「Plan」(2004年)で監督デビューしたフリダエ・シェッティー、音楽はジャティン・ラリト。キャストは、リシ・カプール、ディンプル・カパーリヤー、ソーハー・アリー・カーン、サティーシュ・シャー、ファリーダー・ジャラール、ヴィカール・ダッラー、サミール・ダッターニー、ディープシカーなど。

| Pyaar Mein Twist |

ヤシュ(リシ・カプール)は、自ら育て上げた会社を息子のラージーヴ(ヴィカース・ダッラー)に譲って定年退職し、老後のプランを考えながら悠々自適の生活を送っていた。ヤシュはラージーヴを愛していたが、ラージーヴの方は子供の頃から父親に反感を抱いて育って来た。ヤシュの妻は既に死去していた。【写真は、リシ・カプール(上)とディンプル・カパーリヤー(下)】 ヤシュ(リシ・カプール)は、自ら育て上げた会社を息子のラージーヴ(ヴィカース・ダッラー)に譲って定年退職し、老後のプランを考えながら悠々自適の生活を送っていた。ヤシュはラージーヴを愛していたが、ラージーヴの方は子供の頃から父親に反感を抱いて育って来た。ヤシュの妻は既に死去していた。【写真は、リシ・カプール(上)とディンプル・カパーリヤー(下)】

ある日、ヤシュはシータル(ディンプル・カパーリヤー)という女性と出会う。シータルは未亡人だったが、姉のトーシー(ファリーダー・ジャラール)と共に子供たちを育て、亡き夫に代わって会社を経営し、今は家族と共に暮らしていた女性だった。もうすぐシータルの娘のリヤー(ソーハー・アリー・カーン)の結婚式が行われようとしていた。リヤーの許婚サンジュー(サミール・ダッターニー)はリヤーのことを心から愛していたが、彼の母親のマドゥは、息子が自分たちよりも経済的に劣る家族と結婚することを快く思っていなかった。

ヤシュとシータルは急速に仲良くなり、警察官に夫婦に間違われるまでになる。ヤシュはシータルをディナーに誘い、一緒にダンスを踊る。ところが運の悪いことに、2人が踊る姿をマドゥの友人が目撃していた。すぐにそれはマドゥの知るところとなり、サンジューとリヤーの結婚式が破談になる可能性が出てきた。リヤーたちは、母親がいい年をして恋愛をし、しかもそれが娘の結婚式に悪影響を及ぼしていることを知って、母親を非難し、避けるようになる。また、ラージーヴも父親がシータルと仲良くなっていることを知ったため、ますます父子の仲は険悪となってしまう。

シータルの姉トーシーは、この状況を打開するためにヤシュとシータルにひとつの提案をする。それは、2人でどこか遠くへ隠れてしまうことだった。ヤシュとシータルは、ある日家族から姿をくらませて、ヤシュの友人(サティーシュ・シャー)の別荘に一緒に住むようになる。それぞれの家族は、2人がどこへ行ったのか全く検討がつかずにうろたえる。両家の仲は最初険悪だったのだが、次第に協力し合って2人を探すようになる。また、リヤーの結婚も予定通り行われることになった。

遂にヤシュとシータルの居場所がばれてしまった。2人の子供たちはそこに駆けつける。ヤシュは子供たちの前で、自分たちが愛し合っていることを宣言し、子供たちもそれを受け容れる。こうして、サンジューとリヤーの結婚式が行われ、ヤシュもリヤーの父親として結婚式に参加するのだった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

リシ・カプールとディンプル・カパーリヤーと言えば、ボリウッド映画界のベスト・カップルとして中高年層のインド人たちの記憶に残っているようだ。2人が初めて共演したのは、リシの父親ラージ・カプール監督の「Bobby」(1973年)で、この映画は大ヒットを記録し、当時新人俳優だった2人は華やかなる映画人生のスタートを切った。ところが、ディンプルは早々に当時のスーパースター、ラージェーシュ・カンナーと結婚してしまい、映画界から一旦足を洗ってしまう。ディンプルはラージェーシュとの間に2子(その内1人は女優トゥインクル・カンナー)をもうけたが離婚し、再び映画界にカムバックする。「Bobby」の次にリシとディンプルが共演したのは、「Saagar」(1985年)であった。やはりこの映画も大ヒットし、リシとディンプルのコンビは伝説と化す。だがその後、2人がスクリーン上で共演することはなかった。この「Pyaar

Mein Twist」まで・・・。

最近、老年の愛をテーマにした映画がボリウッドで静かなブームとなっている。「Kabhi Khushi Kabhie Gham」(2001年)では、実生活の夫婦であるアミターブ・バッチャンとジャヤー・バッチャンが仲睦まじい様子を見せたが、それはまだ、「シルバーロマンス映画」と呼べるほどストーリーの核とはなっていなかった。やはりその走りとなったのは、アミターブ・バッチャンとヘーマー・マーリニーが共演した「Baghban」(2003年)に尽きる。その後、2005年には「Viruddh」でアミターブ・バッチャンとシャルミラー・タゴールが共演し、老年夫婦の愛情が繊細に描写された。このリシ・カプールとディンプル・カパーリヤーが共演したこの「Pyaar

Mein Twist」は、その流れをさらに推し進める作品となるだろう。コメディー3割、ホームドラマ4割、お涙頂戴3割くらいの映画であり、シルバーロマンス映画の例に漏れず面白い映画で、興行的にも健闘しているようだ。やはり、昔からの映画ファンである中高年層がこれらの映画の主な観客となっていると思われる。

「Baghban」と「Viruddh」では夫婦間の愛が描かれていたが、「Pyaar Mein Twist」では一歩進んで、妻を亡くした50過ぎの男性と夫を亡くした40過ぎの女性の恋愛が主題となっていた。子供たちは最初、2人の恋愛を「いい年してみっともない」と批判するが、自分たちのために人生を捧げて来た親の気持ちを理解し、最後には2人の再婚を祝福する、という筋書きであった。特にその転機となったのは、ヤシュの息子のラージーヴが、自分の出生の秘密を知ったことだった。実は、ラージーヴはヤシュの兄の息子だった。しかし、ラージーヴが生まれて間もなく兄は死んでしまう。ヤシュには好きな女性がいたのだが、ラージーヴに父親のいない寂しさを感じさせないように、兄嫁と結婚することにしたのだった。ラージーヴは今まで父親のことを自分勝手な男だと思っていたが、実は自分のために大切な人との結婚を諦めてまで尽くしてくれたことを知り、今まで冷たく当たっていたことを激しく後悔する。だがそのときには既にヤシュはシータルと共に姿をくらましていた。ラージーヴが主導する形で、両家合同による2人の捜索が始まり、それがやがては全ての問題の解決の糸口となるのだった。ヤシュがシータルの長男に「花嫁の手を要求する(結婚の許可をもらう)」場面はユニークなシーンである。当然、普通は花嫁の父親に結婚の許可をもらうものだ。

インドではまだまだ女性の再婚には厳しい視線が注がれることが多い。「Pyaar Mein Twist」では、どちらかというと世間の目よりも子供たちの反発がその障害としてクローズアップされていたが、実際には世間の方がもっと厳しい反発をするだろう。と言うより、子供たちの反発振りがかなり極端で不自然だった。また、一度破綻しかけていたリヤーとサンジューの結婚が急に再決定されたり、ヤシュとシータルが隠れている場所が見つかる過程が説明不足だったりと、細かい部分で整合性を欠くところがあったのも否めない。しかし、見終わった後の爽快感は十分ある映画である。

さすがにリシ・カプールもディンプル・カパーリヤーもベテラン俳優なだけあり、貫禄と余裕の演技だった。ディンプルは今年で48歳だが、レーカーとは違った落ち着いた美しさを持った女優である。「Dil

Chahta Hai」(2001年)や「Leela」(2002年)での演技も鮮明に記憶に残っている。リシ・カプールも顔の表現が非常にうまい男優だと思った。主演の2人に加え、サティーシュ・シャー、ファリーダー・ジャラールなどのベテラン脇役俳優もそれに負けず劣らず迫真の演技をしていた。だがその分、若い世代の俳優たちの見所が減ってしまっていた。サイフ・アリー・カーンの妹のソーハー・アリー・カーンが一応ヒロインという扱いだったが、ディンプルの前では脇役同然であった。若い男優の中では、「Uuf

Kya Jaadoo Mohabbat Hai」(2004年)でデビューしたサミール・ダッターニー(サンジュー役)が最も有望か。

音楽はジャティン・ラリト。リシ・カプール主演「Karz」(1980年)のヒット曲「Khullam Khulla Pyar Karenge」のリミックスに合わせて、リシとサティーシュ・シャーが踊るミュージカルが最も盛り上がるシーンだろう。それ以外の歌で印象に残ったものはなかった。

現在のボリウッドで最も元気なのは相変わらずアミターブ・バッチャンだが、他のベテラン俳優勢もそれに負けずに存在感を示し始めている。ちゃんとした演技力のある俳優たちがスクリーンに戻って来ることは嬉しいことだが、このままではボリウッドの高齢化が進んでしまうという危機感も覚える。これらシルバーロマンス映画の隆盛は、ベテラン俳優たちの院政開始を告げる兆しなのか、それとも温故知新を目的とした世代間交流会なのか?「Pyaar

Mein Twist」は単品でも面白い映画だが、これからのボリウッドの流れにおいても重要な意義を持っているように思える。

2005年9月15日付けのタイムズ・オブ・インディア紙にの一面に「ハリヤーナー州の農村の億万長者数はバンガロールのそれよりも多い」という記事が載っていた。興味深い記事だったので、さらに関連記事を検索してみたところ、この記事は2004年7月14日〜17日のビジネス・スタンダード紙が、国立応用経済研究所(NCAER)の2001−02年のデータをもとに特集した記事と、同紙が出版した書籍「The

Great Indian Middle Class」が情報源になっていることが分かった(参照)。タイムズ・オブ・インディア紙がなぜ1年前のニュースを今頃記事にしたのかは分からないが、そういう細かいことは気にせずに内容を吟味してみたい。

まずは用語説明から始めなければならない。インドには独自の数字用語や数字規則があるが、「カロール(crore)」もそのひとつである。「1000万」という意味だ。インド人に時々日本の人口を聞かれるが、そういうときは「12

crore」と答えると理解してもらえる。ちなみに10万は「ラーク(lakh)」、10億は「アラブ(arab)」と言う。「アラブ」は英語の「billion」と同じ単位になるため、あまり使われないが、「カロール」と「ラーク」はインドの新聞に頻出する単語なので、インドの経済に興味のある人は必ず知っていなければならない現地語であろう。さらに注意しなければならないのは、インドでは数字のコンマの付け方が違うことである。千までは「1,000」のように国際標準と同じだが、それ以上の数字になると、「ラーク」と「カロール」が基準になるため、国際標準からずれる。つまり、1千万は「1,00,00,000」と表記される。

インドには「カロールパティ(crorepati)」という言葉もある。「パティ(pati)」とは「主」という意味で、文字通りの意味は「1千万ルピー(約2500万円)を持っている人」となる。要するに「億万長者」のことを指す言葉であるが、インドでは言葉通り、年収1千万ルピー以上の人を俗に「大金持ち」と呼ぶという慣わしになっているようだ。クイズ・ミリオネアのインド版、「Kaun

Banega Crorepati(カロールパティになるのは誰)」のおかげで、この言葉はインド在住の外国人の間にも比較的よく普及しているように見える。

記事によると、インドにはカロールパティ、つまり年収1千万ルピー以上の家庭は約2万世帯あるという。その内の約半分は、大方の予想通り、デリーとムンバイーに集中している。ちょっと前までは、商業と娯楽の中心地であるムンバイーが、インドで最もカロールパティの集中する地域だったのだが、最新の調査によると、デリーのカロールパティ数はムンバイーのそれを越えたらしい。デリーのカロールパティ数は5085戸であるのに対し、ムンバイーは4439戸であった。カロールパティ人口密度という観点から見てみても、デリーでは500戸に1戸がカロールパティであるのに対し、ムンバイーでは800戸に1戸がカロールパティであり、やはりデリーの方が大金持ちの数が多いことが伺える。カロールパティの下のカテゴリーである、「年収500万〜1千万ルピー」の世帯数を比べてみても、デリーは9174戸、ムンバイーは7428戸で、こちらもデリーの方が多い。いわゆる上位中産階級と言われる「年収100万〜500万ルピー」の層と、中産階級と言われる「年収20万ルピー〜100万ルピー」の層の比較はなかったが、それ以下の層になると、今度はムンバイーの方がデリーを圧倒するようになる。つまり、「年収9万ルピー〜20万ルピー」の世帯数は、デリーが90万戸、ムンバイーが180万戸であり、「年収9万ルピー以下」の世帯数は、デリーが20万戸、ムンバイーが80万戸であった。これは蛇足のデータだが、面白いことに、デリー市民とムンバイー市民では金銭の使い方にかなり違いがあるらしい。デリー市民は収入の4分の1を貯金するのに対し、ムンバイー市民は17%しか貯金しない。デリー市民はムンバイー市民に比べて教育や健康に多くの金を費やすのに対し、ムンバイー市民は衣服、娯楽、食事に費やす額がデリー市民よりも多いらしい。それはともかく、これらのデータから判断する限り、ムンバイーよりもデリーの方が裕福な都市になったと言えよう。

デリーとムンバイーに、インドの大金持ちの半数が住んでいることが分かったが、しかしそれは、富が大都市にどんどん集中していることを意味していない。むしろ、富は地方都市や農村部に集まりつつあるということが示唆されたことが、上記の記事の面白い部分であった。例えばハリヤーナー州では、都市在住のカロールパティ数は340戸、小都市在住は241戸であるのに対し、農村部在住のカロールパティ数は482戸だった。カロールパティ密度(百万戸当たりのカロールパティ数)を比較しても、やはり小都市や農村部の方が他の「裕福な大都市」よりも高い数値となる。マハーラーシュトラ州小都市部は百万戸につき350戸がカロールパティ、チェンナイは291戸、ハリヤーナー州農村部は199戸、ハイダラーバードは191戸、パンジャーブ州農村部は183戸、コールカーターは180戸で、バンガロールに至っては113戸にしか満たなかった。サイバーシティーとして世界的に有名になっているバンガロールのカロールパティ密度の低さは驚きだが、カロールパティ数にいたってはたったの137戸で、非常に低い水準であることが明らかになった。

その他の小都市のカロールパティ数増加率も目を見張るものがある。例えばマハーラーシュトラ州のナーグプル。世帯数44万戸ほどの小都市だが、過去5、6年のカロールパティ増加率はインドトップを誇る。1995−96年の調査では、ナーグプル在住のカロールパティの数は9戸に過ぎなかったが、2001−02年の調査では一気に425戸にまで増加し、都市別カロールパティ数ランキングの6位にまで上昇した。グジャラート州スーラトも、世帯数62万戸の小都市だが、カロールパティ数は1995−96年の3戸から2001−02年の146戸まで急上昇した。その他、パンジャーブ州のアムリトサル、ジャーランダル、グジャラート州のヴァドーダラー、アハマダーバード、アーンドラ・プラデーシュ州のヴィジャヤワーラーなどの中小都市でカロールパティが急成長しつつあるという。NCAERは、2005−06年にはインド全土のカロールパティ数は53000人にまで上昇すると予想している。

これらのデータは、インド企業のマーケティング部門では既に常識となっているらしい。例えば2003−04年のインドにおける四輪車の総売り上げの3分の1は、20大都市以外の地域においてだったようで、自動車ローンの契約者の4分の1も、20大都市以外に在住の人が占めているという。インドのマーケティングは既に大都市集中主義から、小都市や農村部まで万遍なくカバーする方針へ移行しているという。これは富が地方都市や農村部にまで行き渡りつつあると見ていいのだろうか?また、心配なのは貧富の差の増大だが、NCAERは楽観的な展望をしている。1995−96年の調査では、「年収9万ルピー以下」の貧困層世帯はインドの全人口の80%を占めたが、2010年までにその割合は約52%にまで減少すると予想している。ただし、2001−02年の調査では、貧困層世帯の割合は1995−96年の調査の水準とあまり変わっていないようで、果たして本当にこれから減少していくのかは大いに疑問である。

それにしても、インドでカロールパティがこれからも増加していくことはまず間違いないだろう。しかも大都市だけでなく、小都市や農村部にまで及ぶ広範囲のカロールパティ増加である。日本人は、いつまでインドのことを「貧しい国」と嘲笑していられるだろうか?

昨日は台風のような嵐がデリーを襲い、一歩も外に出ることができなかった。金曜日はいつも映画の日と決めているのだが、その規則を破らざるをえなかった。その代わり、今日、新作ヒンディー語映画「Chocolate」をPVRアヌパムで見た。

監督はヴィヴェーク・アグニホートリー(新人)、音楽はプリータム。キャストは、アニル・カプール、スニール・シェッティー、イルファーン・カーン、アルシャド・ワールスィー、イムラーン・ハーシュミー、タヌシュリー・ダッター、スシュマー・レッディー(新人)など。

| Chocolate |

12月24日、ロンドンの埠頭でボートが爆発し、多数のマフィアの遺体と、インド人のロッカー(スニール・シェッティー)の遺体が発見された。またその同日、現金輸送車が襲撃され、大金が盗まれた。警察はこの2つの事件に関連性があると推測し、現場に残っていた財布を手掛かりに2人のインド人カップルを逮捕した。画家のピーピー(イルファーン・カーン)と、売春婦のシム(タヌシュリー・ダッター)である。また、警察は事件にトビー(アルシャド・ワールスィー)とデーヴァー(イムラーン・ハーシュミー)というインド人が関わったことも突き止める。英国在住のインド系ジャーナリスト、モンスーン(スシュマー・レッディー)は、インド系の敏腕弁護士クリシュ(アニル・カプール)に2人の弁護を依頼する。【写真は、スシュマー・レッディー(左)とアニル・カプール(右)】 12月24日、ロンドンの埠頭でボートが爆発し、多数のマフィアの遺体と、インド人のロッカー(スニール・シェッティー)の遺体が発見された。またその同日、現金輸送車が襲撃され、大金が盗まれた。警察はこの2つの事件に関連性があると推測し、現場に残っていた財布を手掛かりに2人のインド人カップルを逮捕した。画家のピーピー(イルファーン・カーン)と、売春婦のシム(タヌシュリー・ダッター)である。また、警察は事件にトビー(アルシャド・ワールスィー)とデーヴァー(イムラーン・ハーシュミー)というインド人が関わったことも突き止める。英国在住のインド系ジャーナリスト、モンスーン(スシュマー・レッディー)は、インド系の敏腕弁護士クリシュ(アニル・カプール)に2人の弁護を依頼する。【写真は、スシュマー・レッディー(左)とアニル・カプール(右)】

クリシュは、自分の顔が表紙に掲載された雑誌をピーピーとシムの前に置き、全てを正直に話すように言う。ピーピーはゆっくりと起こったことを話し始める。ピーピーの語るところによれば――ロッカー、トビー、デーヴァー、ピーピー、シムはバンドを組んでいたが、なかなか売れなかった。ある夜、ある企業の社長から音楽の制作を頼まれたが、ロッカーはそれを断り、1人バーへ酒を飲みに行ってしまう。だが他の4人はその夜にセッションをして素晴らしい曲を思いつく。だが、ハプニングによりその曲を忘れてしまう。次の日、地下鉄に乗っていた4人の耳に、昨夜作った名曲のメロディーを奏でる口笛が聞こえてきた。4人はその口笛を吹く男を追いかけて墓地まで行くが、そこでトビーとデーヴァーは射殺されてしまう――だが、クリシュはすぐにこの話が嘘であることを見抜く。

今度はピーピーは、ローシャンという名前を出す。彼の語るところによると――ローシャンはシムの知り合いで、麻薬貿易を生業としていた。シムに惚れ込んでいたロッカーは、ローシャンの下で麻薬密売を始める。だが、あるとき大金の入ったバッグをなくしてしまい、ロッカーは絶体絶命のピンチに陥る。だが、組織のボスはロッカーとその友人たちにチャンスを与え、敵対マフィアから極秘情報の入ったバッグを奪うよう命令を与える。ロッカーらはそれを実行するが、マフィアとグルになった警察のおかげで妨害され、失敗する――しかし、この話も嘘だった。

嘘がばれるたびにピーピーは、ムルタザー・アルザーイー、ラショモン、チョコレート作戦など、次々と新たな単語を出し、クリシュを混乱させる。ピーピーは現金輸送車強盗をしたことを認めるが、それもムルタザー・アルザーイーによる命令だったと語る。最終的にクリシュはピーピーを信用し、裁判でも彼らの無罪を勝ち取ることに成功する。ピーピーとシムは自由の身となり、去って行く。勝利の余韻に浸っていたクリシュは、ふと自分の顔が載った雑誌を見る。すると、その表紙には今までピーピーが口に出してきた言葉、ローシャン、ムルタザー、アルザーイー、ラショモン、チョコレートなどが載っていた。ピーピーは、その雑誌の表紙を見て全ての嘘をでっちあげていたのだった。ロッカー、トビー、デーヴァーが死んだという話も嘘だったし、現金輸送車強盗なども彼らが自分で仕組んだことだった。しかし、クリシュがそれに気付いたときには、5人は既にボートに乗って逃亡した後だった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

明らかに「ユージュアル・サスペクツ」(1995年)を下地にした映画だが、俳優たちの演技が存分に引き出された妙作だった。物語が二転三転するため、筋を追っていくのは非常に難しいが、最後の大どんでん返しは、それまでが理解できなくても納得できるだろう。

この映画の一番の見所は、アニル・カプールとイルファーン・カーンの絶妙なる演技である。特にイルファーン・カーンは絶賛ものだ。あのギョロ目、あのふてぶてしい眉毛、そしてあの厚ぼったい唇、まさに俳優になるために生まれてきたかのような濃い顔であり、それがすっとぼけたようなおとぼけた表情をするところが憎すぎる。今までの彼の最高傑作は「Maqbool」(2003年)だが、この「Chocolate」もその傑作リストの末尾に加えられるだろう。

その他の俳優陣もよい演技をしていた。タヌシュリー・ダッターはデビュー作「Aashiq Banaya Aapne」(2005年)よりもさらに印象的な演技をしていた。スニール・シェッティー、アルシャド・ワールスィーも渋かった。ただ、いつもは偉そうなイムラーン・ハーシュミーは、本作品では「主役になりたそうな脇役」に留まっていてくやしそうだった。モンスーン役を演じたスシュマー・レッディーはこれがデビュー作だが、冒頭以外は陰が薄く、衝撃のデビューというわけにはいかなかったようだ。

題名にもなっている「チョコレート」だが、はっきり言ってそれほど重要な言葉ではなかった。一応、「アンダーワールドでは、密輸した兵器や麻薬は『チョコレート』と呼ばれる」と説明されていたが、非常に弱かった。それよりも、「ムルタザー・アルザーイー」という語の方が映画中で何度も何度も繰り返され、観客の興味を誘った。どうせなら題名は「ムルタザー・アルザーイー」にすべきだったのではなかろうか?

5人が力を合わせて現金輸送車から金を奪うシーンは、なかなか緊迫感があってよかった。しかし、「いくらなんでもトンネルが長すぎ」と「スニール・シェッティーの運動神経がすごすぎ」という突っ込みだけはさせてもらう。これらの突っ込みは、映画を見ればすぐに理解できるだろう。

「Chocolate」でデビューしたヴィヴェーク・アグニホートリー監督は、この映画のことを「全くのオリジナル作品」と吹聴しているらしいが、嘘はいけない、嘘は。どうせなら、コッポラ監督の「ゴッドファーザー」のリメイクをしたラーム・ゴーパール・ヴァルマー監督のように、冒頭で「ユージュアル・サスペクツ」にオマージュを捧げるべきであった。その他にも「Chocolate」には、古今東西のいろいろな映画の真似が随所に見受けられ、監督のオリジナリティーのなさがばれてしまっていた。「お金は神様じゃないが、神様に勝るとも劣らない」というセリフが出てきたが、それはチャッティースガル州の州首相の有力候補と言われながら収賄事件で失脚したディリープ・スィン・ジューデーオ元環境森林省副大臣のセリフじゃないか・・・!ボリウッドは遂に悪徳政治家のセリフまでパクり出したか・・・。

音楽は、「Dhoom」(2004年)で大ヒットを飛ばしたプリータム。いくつかいい曲があった。「Halka Halka Sa Yeh Nasha」がベストだろう。全体的にこの映画はエロチックな雰囲気が漂っていたが、特に「Jhuki

Jhuki」のミュージカルはやらしすぎ。コレオグラファーは何を考えているのだろうか?

5人が、サッダーム・フサイン、オサマ・ビン・ラディーン、トニー・ブレア、ジョージ・ブッシュなどのお面をかぶって強盗をするシーンや、911事件の黒幕への言及(あたかも米国政府が911事件を故意に起こしたかのような含み)など、けっこうやばいシーンもいくつかあったと思う。全体的に暴走気味の映画だと言える。

「Dhoom」ではスズキの大型バイクGSX1300Rハヤブサが登場してインド人の若者のハートをワシづかみにしたが、「Chocolate」でもハヤブサが出てきた。本当にインド人はハヤブサが好きだ。ただ、この映画の中ではハヤブサはただのオブジェとなっており、走るシーンはなかった。他にホンダのCBRが出ていたと思う。

映画自体はなかなかどうして素晴らしい出来。最後のどんでん返しも面白い。「ユージュアル・サスペクツ」のリメイクということを知っていても楽しめる映画だろう。しかし、監督の不遜な態度と限界を越えたエロさに一抹の不安を感じた映画であった。

今日はPVRアヌパムで新作ヒンディー語映画「James」を見た。プロデューサーはラーム・ゴーパール・ヴァルマー、監督はローヒト・ジュグラージ(新人)。キャストは、モーヒト・アフラーワト(新人)、ニシャー・コーターリー(新人)、ザーキル・フサイン、シェーレーヴィール・ヴァキール、モーハン・アガーシェー、スネーハル・ダービー、ラージパール・ヤーダヴなど。

| James |

ゴアからムンバイーにやって来たジェームス(ローヒト・ジュグラージ)は、不正を何よりも憎む正義漢であり、心は優しいが最強の拳を持っていた。ジェームスは親友のバブルー(スネーハル・ダービー)の家に住み、バーの警備員の仕事を始める。ジェームスは、モデルのニシャー(ニシャー・コーターリー)と出会い、何となく心を惹かれる。【写真は、ニシャー・コーターリー(左)と、モーヒト・アフラーワト(右)】 ゴアからムンバイーにやって来たジェームス(ローヒト・ジュグラージ)は、不正を何よりも憎む正義漢であり、心は優しいが最強の拳を持っていた。ジェームスは親友のバブルー(スネーハル・ダービー)の家に住み、バーの警備員の仕事を始める。ジェームスは、モデルのニシャー(ニシャー・コーターリー)と出会い、何となく心を惹かれる。【写真は、ニシャー・コーターリー(左)と、モーヒト・アフラーワト(右)】

ところが、ニシャーに惚れたのはジェームスだけではなかった。ニシャーは、ムンバイーの裏社会を牛耳るラーデー(シェーレーヴィール・ヴァキール)に言い寄られていた。ラーデーの兄シャーンティ(ザーキル・フサイン)は政治家で、表社会からムンバイーを牛耳っていた。この兄弟に逆らおうとする者はムンバイーにはいなかったが、ムンバイーにやって来たばかりのジェームスにはそれが通用しなかった。ジェームスはある晩、ラーデーを叩いて気絶させ、それ以来マフィアに命を狙われるようになる。ラーデーの襲撃を受けるたびに最強の拳法で一網打尽にするジェームスであったが、バブルーがマフィアに殺され、ニシャーの命に危険が迫ったことにより、ムンバイーから逃げ出すことを決める。

ジェームスはニシャーを連れてムンバイーから逃げ出すが、警察とグルになったラーデーたちから逃れることはできなかった。遂にジェームスとニシャーは捕まってしまう。ニシャーは隙を見て逃げ出すが、逃げ切れなくなると崖から飛び降りて自殺してしまう。ジェームスも逃亡に成功するが、今度はジェームスがラーデーたちに復讐する番だった。ジェームスの命を狙っていたラーデーも、ジェームスを待ち伏せする。

マフィアのアジトに乗り込んだジェームスは、豪雨の中、日本刀を振り回すラーデーと死闘を繰り広げる。その戦いの中で、ラーデーの刀が誤ってシャーンティの首を斬ってしまう。ジェームスはラーデーを打ちのめした後、刀で突き刺して止めを刺す。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

「ラーム・ゴーパール・ヴァルマー」という名前は、今やボリウッド界の安心マークと言っていい。ラーム・ゴーパール・ヴァルマーがプロデュースまたは監督した映画は、チケット代を出すだけの価値が十分ある映画であることがほとんどである。この「James」もラーム・ゴーパール・ヴァルマーがプロデュースしており、いつもの通り何か特別なものを期待して映画館に足を運んだ。しかし、残念ながら今作に限っては、その期待を裏切る「普通のインド映画」であった。

ストーリーは単純である――やたらケンカの強い正義漢が主人公。モデルの女の子と運命的な出会い。マフィアが彼の命を付け狙う。女の子が死亡。復讐の鬼と化した主人公が、マフィアを殲滅させる――この筋だけ読めば、映画を見なくても映画を理解できるだろう。つまりただのアクション映画である。

この映画の見所は、ジェームスを演じた新人モーヒト・アフラーワトと、「Sarkar」(2005年)でデビューした悪役俳優、ザーキル・フサインの演技だろう。モーヒトは、寄り目気味のかわいい顔をした男だが、身体はシャープに鍛えられており、ジェームス役にはピッタリだった。おそらく「インドのブルース・リー」を意識してスカウトされたのではないかと思う。血気盛んな弟ラーデーに手を焼く、冷静な悪徳政治家シャーンティを演じたザーキルは、「Sarkar」に引き続き「インテリ・マフィア」の演技に磨きをかけている。ラーデーを演じたシェーレーヴィール・ヴァキールもよかった。

だが、ヒロインを演じたニシャー・コーターリーはまるで将来性がない。コールカーター生まれのジャイナ教徒らしいが、ヒンディー語のしゃべり方が変だ。彼女がセリフをしゃべるたびに観客からクスクスと笑いが漏れていた。序盤のミュージカル・シーンでミニスカートを履いてパンチラを披露したり、際どい入浴シーンに挑戦したりしていたが、セックスアピールもない。ラーム・ゴーパール・ヴァルマーが選ぶ俳優にはキラリと光るものがある人が多いが、ニシャー・コーターリーだけは今のところ理解不能である。

あまり息抜き的コメディーシーンが似合う雰囲気の映画ではなかったのだが、ラージパール・ヤーダヴがスクリーンに登場するコメディーシーンは映画のハイライトだったかもしれない。大富豪の別荘を預かる警備員のトミー役なのだが、ご主人様の服やサングラスを身に付けて「お金持ちごっこ」をして遊んでいたりする。おかしな訛りのある言語をしゃべっていたが、あれはマラーティー語訛りなのだろうか?

「James」はラーム・ゴーパール・ヴァルマーの名前が入っているものの、ほとんど見る価値のない映画だと結論づけざるをえない。

| ◆ |

9月20日(火) ヒンドゥスターン・フォー・セール |

◆ |

1970年代のインドは、国全体が売り物状態だった!こんなショッキングなニュースが9月18日の各紙によって一斉に報じられた。

事の発端は、とりあえず1992年のソビエト連邦崩壊まで遡る。ソ連の諜報機関KGBの記録保管官だったヴァシリ・ミトロキンは、ソ連崩壊と同時にKGBの機密文書をコピーして英国に亡命した。その情報の質は、FBIをして「過去に例のないほどの重要情報」と言わしめるだけのものだったという。ミトロキン氏は、英国人歴史学者クリストファー・アンドリューと共にそれらの機密文書を整理・分析して、1999年に「The

Mitrokhin Archive」という本を出版した。この本では欧米諸国におけるKGBのネットワークが明らかにされ、大いに物議を醸したという。ミトロキン氏は昨年亡くなったようだが、その続編となる「The

Mitrokhin Archive II : KGB and the World」がつい最近ロンドンで出版された(インドでは10月15日出版予定)。今回は、発展途上国や第三諸国におけるKGBの活動に焦点が当てられており、2つの章がインドのことを取り扱っている。冷戦時のインドは、KGBとCIAの諜報合戦の場となっていただけあり、その内容はかなり衝撃的なものであるらしい。同書によると、インディラー・ガーンディー政権時代のインドは、「第三諸国におけるKGBの諜報活動のお手本」と形容されるくらいKGBのネットワークが効果的に浸透しており、「国全体が売り物状態」と形容されるくらい、国民会議派やインド共産党の政治家や官僚たちがこぞって機密情報をKGBに売却していたという。もちろん、KGBの最終目標はインドの共産国化であった。

新聞に同書の内容がいろいろ載っていたが、かなりやばいものがたくさんあった。例えばネルー政権時代の1957年〜62年に国防大臣を務めたVKクリシュナ・メーナンは、KGBからソ連製戦闘機ミグを購入するよう説得され、その見返りとして、1962年と1967年の選挙時にKGBから資金提供を受けたという。1973年には、ある大臣がKGBに対し、5万ルピーの報酬を見返りに機密情報の提供を申し出たという。だが、KGBは既にその情報をインドの外務省や国防省から得ていたため、その申し出を断ったという。また、1975年までにKGBは、インディラー・ガーンディー首相(当時)を支援し、彼女の政敵を押さえ込む目的で、党の資金調達係だったラリト・ナーラーヤン・ミシュラを介して、国民会議派に合計1060万ルピーを提供したという。ミシュラ氏は1974年に暗殺されているが、KGBはミシュラ氏の未亡人に7万ルピーの慰謝金を与えたという。さらに、KGBは1973年までに、インドの新聞社10社と通信社1社を抱き込むことに成功し(社名は法律上の問題により非公開)、1972年にはインドの新聞紙に3789本の記事を、1974年には4486本の記事を、1975年には5510本の記事を掲載させたという。

また、1975年、反政府運動が全国で沸き起こり、しかも選挙での不正が発覚して高等裁判所から有罪判決を受けたインディラー・ガーンディー首相が、非常事態宣言を発布して強権政治に打って出たことがあった。KGBの機密文書によると、この非常事態宣言発布においてもKGBが重要な役割を果たしたという。KGBはインディラー・ガーンディー首相の独裁者化を期待したと言うが、1977年にインディラー首相は法律通り総選挙を行い、民主主義的手段を捨てなかった。それでもKGBはインディラー首相の勝利を予想したらしいが、結局強権政治が災いしてインディラー首相率いる国民会議派は大敗し、政権をモーラールジー・デーサーイー率いる人民党に明け渡すことになった。

その他にも、同書には数々の裏話が暴露されているようで、既に国民会議派や左翼政党内で波紋を巻き起こしている。当然のことながら、当事者たちは同書を「デタラメ」とか「スパイ・スリラー」と呼んで内容を全面否定している。だが、西ベンガル州のジョーティ・バス州知事が、「KGBだけでなく、CIAもインディラー・ガーンディーに資金を提供していた」と便乗暴露をしたりしており、さらに物議を醸しそうな状況である。インド共産党マルクス主義派は、同書がインドの書店に並ぶ前に検閲を行うべきだとしており、著者を訴えることも検討しているという。

だが、個人的に興味深かったのは、このKGBの極秘文書のおかげで、チャンドラ・ボースの死の秘密が明らかになりそうなことである。インド国民軍を率いて日本軍と共にインパール作戦を戦ったネータージー・スバーシュ・チャンドラ・ボースは、第二次世界大戦終了直後の1945年8月18日に台北で飛行機事故に遭って死亡したとされている。しかし、インド人の間では「チャンドラ・ボースは実は生きている」または「かなり最近まで生きていた」という噂が未だに途絶えていない。独立インドの初代首相となったジャワーハルラール・ネルーも、庶民からカリスマ的人気を誇ったチャンドラ・ボースが生存していてインドに戻って来ることを最も恐れていたとされている。チャンドラ・ボースの死の謎は未だに公式に決着が着いておらず、現在ムカルジー委員会が調査を行っている。噂によると、生き残ったチャンドラ・ボースはソ連へ亡命したと言われており、もしそれが本当ならば、当然のことながらKGBが全て把握しているはずである。ムカルジー委員会によると、今回の本の出版により、チャンドラ・ボースに関する機密文書がどこにあるかを特定することが可能となったという。また、ちょうど時を同じくして、台湾に引き続き米国も、「1945年8月18日に台湾で飛行機事故はなかった」との情報をインドに報告しており、俄かにチャンドラ・ボースの生存の可能性が少しだけ高まってきている。ムカルジー委員会は19日にロシアに経ち、モスクワ、サンクト・ペテルブルグ、イルクーツク、オムスクでチャンドラ・ボースに関する極秘文書の調査を行うようだ。

インドを代表する週刊誌インディア・トゥデイは、2年前から毎年9月にインド人の性に関する特集をしている。2003年はインド人女性の性、2004年はインド人男性の性が特集されていた。それぞれ、2003年9月13日と2004年9月19日の日記で取り上げた。女性、男性と来たので、今年はヒジュラーの性でも特集するのかと期待していたが、インディア・トゥデイ2005年9月26日号の特集は「Sex

& the Single Woman」、つまり独身女性(18〜35歳)の性に関する調査の特集であった。また、比較調査として、独身男性の性も小規模ながら調査が行われていた。

また、同じくインドを代表する週刊誌アウトルックの2005年9月26日号も、インディア・トゥデイに対抗してか、「Nationwide Survey

on Forbidden Sex(禁断のセックスに関する全国調査)」と題した特集をしていた。他の週刊誌ももしかしたら同じような特集をしているかもしれないが、僕の手元にあるのはこの2誌である。そこで、この2誌の調査結果をまとめてみたのがこれである。

当然のことながら、これらの調査方法や調査結果が正しいとは限らないし、都市部の中上流階級層の女性たちへのアンケート結果を「インド人女性の性」としてしまうことも問題だ。また、まだまだインドは性を大っぴらに語れるような環境になく、こういうアンケートに答えてくれる女性は、それだけである程度性にオープンであると見ることができる。だから、それらのアンケートを集計すると、性にオープンな考え方を持った女性の意見だけが集約されてしまう恐れもある。だが、それらのことを踏まえながらも、参考資料として見ていくと何か見えてくるものがあるかもしれない。

まずインディア・トゥデイ誌の特集であるが、前回、前々回の調査と比べたら、だいぶマンネリ化してしまったと言わざるをえない。もう取り上げるのを止めようかと思ったくらいだ。しかしいくつか面白い項目もあった。例えば、結婚とヴァージニティーに関する質問は最も目を引いた。2004年の調査では、77%の男性が、他の男性と性経験のある女性と結婚することを「No」と答え、72%の男性が、結婚相手が処女であることを期待すると答えていた。一方、2005年の調査では、71%の女性が、他の女性と性経験のある男性と結婚することを「No」と答えた。同じく2005年の調査では、65%の女性が、男性は結婚までヴァージンでいるべきだと答えており、66%の女性が、女性は結婚までヴァージンでいるべきだと答えている。婚約から結婚までの間、女性が男性に許す行為も、手を握る(36%)、キス(34%)とかなり消極的であり、セックスを許す女性はかなり少ない。インドでは、男性も女性も結婚相手にヴァージニティーを求める傾向が強いということであろうか?

性的ファンタジーに関しても執拗に質問が繰り返されているが、その中で、「あなたの好きなファンタジーは何ですか?」というものがあった。男女とも1位は「水の中で抱き合う」というものだった(男性は33%、女性は16%)。これは「一緒に入浴する」という意味なのか何なのかちょっと曖昧だったが、これを見てすぐに思い付くのは、ボリウッド映画でよく出て来る「濡れ場シーン」である。ヒーローとヒロインが恋に落ちたり、愛を確かめ合ったり、愛し合うシーンでは、なぜか突然雨が降って来たりしてびしょ濡れになることが多い。映画の影響でインド人たちがこういう幻想を抱くのか、それとも映画がインド人の幻想を体現しているのか、どちらだろうか?

インド人女性の性癖を象徴するものは「胸毛」である。2003年の調査では、42%の女性が、男性の身体で最も魅力を感じる部位に「胸毛」を挙げている。2005年の調査では、「胸毛のある男性と胸毛のない男性ではどちらが好きか」という質問項目があり、44%の女性が胸毛のある男性を好み、33%の女性が胸毛のない男性を好むという結果になっている。どうやらインド人女性は胸毛モジャモジャ大好き派とツルツル胸大好き派に分かれるようだ。前者はアニル・カプールとかが好きで、後者はサルマーン・カーンとかが好きだったりするのだろうか?

男性のセックス・アピールに関する質問もあった。その1位は「体格」で33%。これはつまり、マッチョな体型、ということであろう。その次は「容姿」で27%。これはおそらく、ハンサムな顔、ということであろう。その後、「知性」が17%、「財布」が4%と続く。インド人女性は、サンジャイ・ダットのような筋肉に惚れる傾向が強いようだ。だが、それ以上に、男性の方が、男性のセックス・アピールは体格にあり、と考えているようだ(46%)。サンジャイ・ダットに憧れる若者が多いのも頷ける。

インド人女性が考える「男性の理想の服装」のトップに、「ジーンズとTシャツ」という極めてラフな格好が46%の圧倒的得票数で選ばれたのはちょっと驚きである。確かにインドではジーンズは、そのまま最高級ホテルにも入っていけるくらいオシャレな服装の内に入るが、それでもやっぱり感覚の違いを感じる。ちなみにクルター・パジャーマーは12%。クルターを着たインド人男性もかっこいいと思うのだが・・・。

サイフ・アリー・カーンとプリーティ・ズィンターが主演した「Salaam Namaste」(2005年)では、未婚の男女が同棲する姿が描かれていたが、ちょうどタイムリーに未婚の同棲に関する質問項目もあった。未婚の男女の同棲について、28%の女性が賛成、62%の女性が反対している一方、「同棲中の未婚の男女はやがて結婚すべき」と考えている女性は60%だった。欧米などでは結婚せずに同棲し続ける男女が少なくないが、インドではまだまだ未婚の男女の同棲に関しては抵抗が強いようで、しかも同棲してしばらく経ったら結婚してケジメをつけるべきだと考える女性が多いようだ。

ポルノMMSに関する質問があったが、これはちょっと解説する必要があるだろう。MMSとはMultimedia Messaging Serviceの略で、つまり画像や動画を携帯電話から携帯電話へ送受信するサービスである。インドにおいて、携帯電話の撮影機能はその手軽さからポルノ動画の蔓延を引き起こしている。学生カップルが撮影した自家製ポルノMMSが、あっという間にインド全国に広まった事件は記憶に新しい。だが、最もホットなのはボリウッド・スターの盗撮MMSである。その信憑性には疑問があるが、シャーヒド・カプールとカリーナー・カプールのキス、マッリカー・シェーラーワトのセックス、プリーティ・ズィンターの入浴、リヤー・セーンとアシュミト・パテールのセックスなどのMMSが出回っているようだ。こういう背景があるからか知らないが、79%の女性が、キスやセックスなどの画像や動画をボーイフレンドに撮影させたくないと答えている。そういえば、インド人のカップルは絶対に2ショットの写真を撮らないと聞いたことがある。お互いの結婚のときにそういう写真が出て来るとまずいからだ。だから、街角でインド人カップルの写真を勝手に撮影することは控えた方がいい。

一方、アウトルック誌の方は「禁断のセックス」特集ということであったが、その質問項目を見てもらえば分かる通り、的外れな質問が多い。例えば「宗教上のグルや教師とセックスすることは正しいと思いますか?―はい13%、いいえ61&、言えない26%」、「もし親戚とセックスしているところを見つかったら、あなたはどうしますか?―謝る42%、否定する23%、もう2度としないと誓う21%、他人のことは気にするなと言う1%」、「あなたは医者や上司と性生活について話し合ったことはありますか?―はい12%、いいえ88%」などなど。インディア・トゥデイ誌に比べると明らかに質問の切れが悪い。その他、表にはなっていなかったが、「41%の女性は、セックスと愛は関係ないと考えている」、「92%のアハマダーバード在住回答者は、性的魅力から上司やその配偶者とセックスをしたことがある」、「77%のアハマダーバード在住の女性回答者は、年下の男性とのセックスを楽しんでいる」、「46%のムンバイー在住女性回答者は、男性ストリップショーを見たいと思っている」、「62%のコチ在住男性回答者は、コールガールと頻繁にセックスをしている」などという情報が載っていた。

前回のインディア・トゥデイ誌の調査で面白かったのが、州別、都市別の性意識の違いが少しだけ明らかになったことだった。特にグジャラート人がインドの中で最も性に対して積極的という結果が出たことに注目した。今回もさらにそれを推し進めてもらいたかったが、州別、都市別の集計は、文章では一部触れられているものの、表になって掲載はされなかった。だからその全貌を見ることはできない。ところで、有名な性の指南書「カーマ・スートラ」では、地域ごとに女性の特徴が記されている。大場正史氏の訳(角川文庫ソフィア)に従って少し取り上げると、例えばガンガーとヤムナーの間のドアーブ地方の女性は、「気位が高く、不快な行為に慣れていないから、爪痕や歯型をつけられるのを好まない」、アヴァンティカー(マディヤ・プラデーシュ州ウッジャイン)の女性は、「不潔な行為を好み、行儀がよくない」、マハーラーシュトラの女性は、「六十四芸の実行を好み、低くしゃがれた声で話し、相手からもそういう声で話しかけられるのを喜ぶ。そして、性欲がきわめて旺盛である」、パータリプトラ(ビハール州パトナー)の女性は、「マハーラーシュトラの女と同じだが、欲望をこっそり口にする点だけがちがう」、ドラヴィダ地方の女性は、「性交のさいにいくら摩擦し、圧迫を加えても、なかなか愛液を出さない。つまり性行為中、反応がおそいのである」、ヴァナワースィー(部族?)の女性は、「適度に情熱的で、あらゆる快楽を好む。肌をあらわにすることを好まず、低い、下品な、しゃがれた声を発する人間を軽蔑する」、アヴァンティー(ウッジャイン周辺)の女性は、「接吻や爪の印や愛咬を毛嫌いするが、いろいろな種類の交悦を好む」などなどである。「カーマ・スートラ」を著したとされるヴァーツヤーヤナの記述が正しいかどうかは分からないが、その観察通り、インド人と一口に言っても地域によって明らかに性格が違ったりするので、もっと都市別の集計を出してもらえると何か面白いものが見えてくるような気がする。

| ◆ |

9月23日(金) Dil Jo Bhi Kahey |

◆ |

今日はPVRプリヤーで新作ヒンディー語映画「Dil Jo Bhi Kahey」を見た。話題作になると予想して予め席を予約して見に行ったのだが、映画館はガラガラだった。そして驚くべきことに、この客入りは如実に映画の質を象徴していた。この映画は今日が初日なのに、なぜインド人は公開前からこの映画がつまらないことが分かったのだろうか・・・インド映画を4年以上見続けているが、この点は未だに謎である。

「Dil Jo Bhi Kahey」とは、「心の言うこと」という意味。監督はローメーシュ・シャルマー(新人)、音楽はシャンカル・エヘサーン・ロイ。キャストは、アミターブ・バッチャン、レーヴァティー、ブーミカー・チャーウラー、カラン・シャルマー(新人)、アンナベル・ワリス(新人:英国人)、マヌジ・グラーティーなど。

| Dil Jo Bhi Kahey |

インド系モーリシャス人のジャイ(カラン・シャルマー)は、留学中のストックホルムで、英国系モーリシャス人女性、ソフィー(アンナベル・ワリス)と出会い、恋に落ちる。しかし、モーリシャスでは白人とインド人の間で確執があり、2人の仲がお互いの両親によって公認されるのは不可能と言ってよかった。それでも2人は愛があれば何でも乗り越えられると信じ、留学期間を終えてモーリシャスに帰った後もデートを重ねる。【写真は、アンナベル・ワリス(左)と、カラン・シャルマー(右)】 インド系モーリシャス人のジャイ(カラン・シャルマー)は、留学中のストックホルムで、英国系モーリシャス人女性、ソフィー(アンナベル・ワリス)と出会い、恋に落ちる。しかし、モーリシャスでは白人とインド人の間で確執があり、2人の仲がお互いの両親によって公認されるのは不可能と言ってよかった。それでも2人は愛があれば何でも乗り越えられると信じ、留学期間を終えてモーリシャスに帰った後もデートを重ねる。【写真は、アンナベル・ワリス(左)と、カラン・シャルマー(右)】

ジャイとソフィーは結婚の承認をもらうため、お互いの両親を引き合わせることにする。ところが、ソフィーの父親はインド人を差別しており、ジャイの母親サンディヤー(レーヴァティー)は白人の文化を受け容れることができなかった。ジャイの父親シェーカル(アミターブ・バッチャン)はジャイとソフィーの結婚を後押ししたかったが、それは失敗に終わった。

そこでジャイとソフィーは駆け落ち結婚することを決める。ところが、結婚の日に母親サンディヤーが倒れて入院してしまい、またジャイは、父親シェーカルがソフィーの父親の圧力によって、勤めていた銀行からクビにされてしまったことを知る。自分の我がままのために家族が滅茶苦茶になることに責任を感じたジャイは、ソフィーとの駆け落ち結婚を諦める。教会で1人ジャイを待っていたソフィーは、ジャイに裏切られたことを知りショックを受ける。

サンディヤーは何とか一命を取りとめる。サンディヤーの主治医は、インドから来たガーヤトリー(ブーミカー・チャーウラー)という女医であったが、サンディヤーは彼女のことを気に入り、ジャイと結婚するよう説得する。ガーヤトリーはジャイに惚れており、失意の中にあったジャイもそれを受け容れてしまう。ジャイとガーヤトリーの婚約式も終わり、もうすぐ結婚式だった。ところがそのとき、ソフィーが妊娠していることが発覚する。ガーヤトリーも、ジャイが本当はソフィーのことを愛していることを知る。ガーヤトリーはジャイの両親を説得し、ソフィーとの結婚を認めるように頼む。最後まで固辞していたサンディヤーも遂に2人の結婚を認める。また、ソフィーの父親も彼女の妊娠を機に2人の結婚を認める。

こうしてジャイとソフィーの結婚は決まった。しかし実は、ソフィーが妊娠したという話は、ジャイとソフィーを結婚させるためにガーヤトリーが作った嘘だった。シェーカルはその嘘を知ってしまうが、「聞かなかったことにしよう」と粋なところを見せる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

インド洋に浮かぶ島国モーリシャス。インドの西南にあるモルディヴと間違える人が多いのだが、モーリシャスはマダガスカル島の東方にある国である。モーリシャスは元々オランダ領で、その後フランス領となり、1814年から英国領となった。19世紀末から20世紀初頭まで、多くのインド人がプランテーションの契約労働者として連れて来られたため、今では人口の約7割がインド系である。「Dil

Jo Bhi Kahey」は、英国系モーリシャス人とインド系モーリシャス人との間の禁断の恋がテーマとなった、一風変わったインド映画である。ただ、外見が変わっているだけで、中身は「ロミオとジュリエット」のような典型的恋愛映画である。

この映画は、ローメーシュ・シャルマー監督自身がモーリシャスのTV局のために制作したフランス語のTVドラマ「C'est La Vie」が基になっている。「Dil

Jo Bhi Kahey」でボリウッド・デビューしたカラン・シャルマーが、「C'est La Vie」でも主演を務めたようだ。ちなみにカラン・シャルマーは、ローメーシュ・シャルマー監督の息子である。

僕は昔、フィジーのインド系移民の研究に片足だけ突っ込んでいたことがあるので、同じくインド系移民が多いモーリシャスを舞台にしたこの映画は興味深かった。フィジーでは、フィジー人とインド人の間の確執が時々表面化することがある。フィジー人は、「フィジーはフィジー人のもの」という意識が強く、政治的実権や文化的実権に固執する一方で、経済的実権は経済活動に長けたインド人が完全に握っているため、社会に歪みが生じている。僕がフィジーを訪れた2000年は、ちょうどフィジー人のジョージ・スペイトが、インド系移民で初めて首相になったマヘーンドラ・チャウドリーらを国外追放してクーデターを起こした直後の混乱時であった。首都のスバでは散発的な暴動が発生しており、僕は暴動の影響が少ない田舎町や村で細々と調査したり遊んだりしていた。フィジーのインド人は、フィジー人による差別に耐えかねてどんどんオーストラリアやニュージーランドに移住してしまっており、インド系移民の人口比は減少して来ている。ただ、近所付き合いのレベルでは、フィジー人とインド人は割と仲良くやっているのも見逃してはならない。一方、「Dil

Jo Bhi Kahey」では、モーリシャスでの白人系移民とインド系移民の間の確執が描かれていた。特にソフィーの父親は、インド系移民を今でも奴隷同然に扱っていた。また、ジャイの母親は、インド本国と同じようにジャイの結婚相手のカーストのことを非常に気にしていたのも印象的だった。フィジーにはカースト意識はほとんど見受けられなかったが・・・。現代のモーリシャスに果たしてこのような差別意識やカースト意識が残っているのかは知識不足のため不明である。ちなみに、モーリシャスは元々無人島だったようで、フィジーのフィジー人のような原住民意識を持った人々はいないようだ。また、ジャイの名字はスィンハーと言うが、これはビハール州に多い名字である。フィジーやモーリシャスに連れて来られたインド人契約労働者は、ほとんどがビハール出身だったようだ。現在フィジーで話されているヒンディー語は、ビハール州のボージプリー方言に近い言語である。ジャイが母親に対して、「どうして俺たちの祖先はインドからこんなところに移民して来たんだ!?」と叫ぶシーンがあるが、インド系移民の若い世代は本当にそういう意識も持っているのだろうか、ふと疑問に思った。フィジーのインド人や、インドに留学しに来ているインド系のフィジー人、モーリシャス人、トリニダード・トバゴ人などと話した感想では、彼らはインドに自分のルーツを求めている一方で、インドよりも社会的束縛が少なく、経済的に豊かなフィジー、モーリシャス、トリニダード・トバゴなどで生まれたことに誇りを持っているように感じた。

さて、映画の評に戻るが、はっきり言ってこの作品は、舞台をモーリシャスに、家族をインド系移民と白人に置き換えただけで、話の本筋はインド映画で使い古された「ロミオとジュリエット」型の恋愛映画であった。つまり、若い男女が、家族の反対、伝統的価値観、宗教の差、貧富の差などを乗り越えて結婚を実現させるというプロットの映画である。そういう観点で見ると、「Dil

Jo Bhi Kahey」には決定的な欠点があった。それは、主人公のジャイが、「全てを犠牲にしてでも愛を勝ち取る気概を持った愛の勇者」ではなかったことである。ジャイは、発作を起こして入院した母親や、銀行をクビになってしまった父親を気遣って、ソフィーとの結婚を諦めてしまった。ジャイとソフィーの結婚を実現させたのは、ジャイの親友のガウラヴ(マヌジ・グラーティー)のおせっかいなまでの努力であり、ガーヤトリーの自己犠牲であった。インド映画に必ず必要な、恋に身を焦がしたヒーローの闘争がほとんど見受けられなかった。ただ、ジャイは無言のままであった。

また、ジャイとソフィーの結婚を容易にしたのは、ソフィーの妊娠であった。ありきたりと言えばありきたりだが、話のまとめ方としては悪くなかった。ところが最後のシーンで、ソフィーの妊娠は実は嘘であったことが発覚する。別に嘘にしなくてもよかったと思うのだが、これはできちゃった結婚に否定的な「インド映画の良心」が働いたためであろうか?

カラン・シャルマーは、織田祐二にちょっと似た長身の男優である。アミターブ・バッチャンと並ぶとその長身がよく分かる。なんと身長191cmのバッチャンよりも背が高い。カランはデビュー作にしては無難な演技をしていたと思う。今後も、背の高さを活かした役ができそうだ。ヒロインのアンナベレ・ワリスもかわいくてよかった。ブーミカー・チャーウラーは脇役に甘んじていたが、ジャイの両親を説得するシーンで彼女の演技力が光っていた。アミターブ・バッチャンはいつもと比べてちょっとパワー不足だったかもしれない。それよりもサンディヤーを演じたレーヴァティーの方が好演していた。

音楽はシャンカル・エヘサーン・ロイ。タイトルソングの「Dil Jo Bhi Kahey」はギターの音色が耳に心地よい名曲。シェーカルがジャイに人生と恋の指南をする「Mere

Munna」は、「Mere munna, zara sunna, baat itni baap ki...(息子よ、ちょっと聞きなさい、父親の話を・・・)」という歌詞だけがよかった。ホーリーのミュージカル・シーンで流れる「C'est

La Vie」などは、南国風の音楽とインドのお祭り音楽の融合が面白かった。

あと、シェーカル役のアミターブ・バッチャンが言う、「Dil sochta nahin, sirf dharkta hai(心は考えたりしない、ただ鼓動し、ときめくだけだ)」というセリフが一番よかった。

言語は、英語のセリフの比率が他のインド映画よりも多かった。モーリシャスでは英語が公用語で、ソフィーらはヒンディー語がしゃべれないという設定だから仕方ない。英語のセリフが多いシーンでは、ヒンディー語のナレーションが入る配慮がなされていた。また、モーリシャスではフランス語も話されており、「ボンジュール」程度のフランス語も時々出てきた。

モーリシャスを舞台にした「Dil Jo Bhi Kahey」は、見てくれは一風変わったインド映画だが、その実は典型的インド映画である。また、アミターブ・バッチャン以外は有名な俳優が出ていないため、話題性も少ない。モーリシャスに思い入れのある人以外、特に無理して見るべき映画ではない。

サンダーストーム・・・!まるで誰かの必殺技の名前みたいだ。日本語にすれば何てことはない、雷雨である。しかし、サンダーストームという響きが、昨夜、毎年恒例日本人会夏祭りを楽しんで家に戻って来た僕の頭をいつまでもいつまでも揺さぶっていた。

日曜日は、デリー・ツーリング・クラブの友人たちとラージャスターン州アルワルへツーリングへ出掛ける予定になっていた。9月に入って天候が荒れることが多くなったデリーであったが、今週初めは秋晴れが続き、もう雨季も終わりか、と胸をなで下ろしていたところだった。しかし、金曜日から再びデリーの天候は下り坂となり、土曜日も1日中雨が降り続いていた。おかげで、日本人会夏祭りは、晴天ならば運動場で行われるはずであったが、雨天のために体育館や屋内での開催になってしまっていた。夏祭りに参加したのはこれが5回目だと思うが、雨天となったのは初めてのことである。夏祭りから帰って、Yahooの天気予報でデリーやジャイプルの天気を見てみたら、「サンダーストーム」と出ていた。これは無理か・・・と思い、昨夜は夜遅くまでオールドモンク(インドを代表するラム酒)を飲んでいた。

日本人会夏祭りの様子

これは盆踊り

ところがどっこい、今朝目を覚まして見ると、空は曇っていたものの、所々に青空が見受けられ、サンダーストームの影も形もなかった。Yahooの天気予報は一体正確なのか?これではツーリングに行けてしまうではないか!そんなに行きたくないなら中止にすればいいのだが、今回のツーリングは少し特別なものであり、容易に中止できない理由があった。まず、今回から新メンバーが加入したことである。とりあえずK田氏としておこう。彼のバイクはエンフィールドのマシモ(350cc)。エンフィールドと言えば、その男らしい外観と、すぐに故障する駄々っ子振りで、通なバイカーの憧れの的だ。僕もインドでバイクに乗るんだったらエンフィールドがいい、と思っていたものだが、つい安易な方向へ流れてしまい、ヒーロー・ホンダのカリズマ(225cc)を買ってしまった。だが、エンフィールドへの敬愛は捨ててはいない。遂に我らツーリング・クラブに真打ち登場、と言った感じだった。また、せっかく新規加入したK田氏であるが、もうすぐマシモを売り払って日本へ帰る運命にある。よって、これがK田氏の初のツーリングであり、最後のツーリングとなる予定だった。こんな訳で、なるべくならツーリングを実現させたい切実な願いがあった。ちなみにマシモは2万5千ルピーで売る積もりらしいので、もしデリー在住の人で購入希望者がいれば、早めに僕にメールを送っていただきたい。

エンフィールドのマシモ

僕は睡眠不足な上に、夏祭りで食べたものが当たったのか、朝から下痢気味だったので、ツーリングには乗り気ではなかった。もう1人の参加者、パルサー(180cc)のK山氏も同じく睡眠不足でどうやら乗り気ではなさそうだった。こうなったら、後はK田氏の一存に任せることにした。K田氏は昨夜はドアノブの故障により家に入れなくなってしまい、外で一夜を明かしたという状態だった。やはりK田氏も睡眠不足らしい。これは中止か・・・と思いきや、K田氏は行く気満々だった!と言う訳で、アルワル・ツーリング決行が決定された。当然のことながら、僕にとってはトイレットペーパー持参、野グソ覚悟の決死のツーリングである。旅行の参考資料は、「Lonely

Planet India」と、「India & Bangladesh Road Atlas」(共にLonely Planet Publications)である。

朝9時に僕の家に集合し、まずは首相官邸近くにある愛用ガソリンスタンド、バーラト・ペトローリアムで、インド最高値のガソリン、スピード97を補給した(リッター55ルピー)。その後、国道8号線に出て、グルガーオンからジャイプル方面へ向かった。

左からカリズマ、マシモ、パルサー

裏にはスピード97の広告

国道8号線は、2004年1月にニームラーナーへ行ったときに通ったのでよく知っている。デリーから約40kmの地点にあるマーネーサルにマクドナルドがあることを知っていたので、まずはウォーミング・アップを兼ねて、そこを目的地に設定した。デリー〜グルガーオン間の道路は現在高速道路が建設中でゴチャゴチャしているのだが、日曜日の午前中だったためにそれほど混んでおらず、スイスイと進んでグルガーオンを出ることができた。マーネーサルのマクドナルドには10時過ぎに到着した。

マーネーサルのマクドナルドはなぜか無音状態。客は数人いたのだが、し〜んと静まり返っていた。朝食は軽くしか食べていなかったので、マハーラージャー・マック・コンボ(99ルピー)を注文。しかし全部食べ切れなかった・・・。気付いたら腹の調子はほぼ回復していた。しかし睡眠不足のために身体がだるい。マクドナルドまではけっこう寒かったのだが、マクドナルドで食事を取っている間に次第に日が差してきて、いつの間にか絶好のツーリング日和になってしまっていた。

10時45分にマクドナルドを出発した。次に向かったのはダールへーラー。ダールへーラーで国道8号線を下り、田舎道へ入る。ダールへーラーから東へ約6km進んだところで南へ折れ、そこからひたすら南へ向かった。もうこの辺りまで来ると、漂ってくるにおいは典型的インドの農村のにおい、つまり牛糞のにおいである。このにおいを嗅ぐと何だかすがすがしい気分になるものだ。いや、デリーで牛糞のにおいを嗅ぐと「汚いところへ来てしまった」と嫌な気分になるが、農村でこのにおいを嗅いだときに限ってすがすがしい気分になるかもしれない。とにかく、デリーを脱出して田舎へ来れた喜びを全身で楽しんでいた。

・・・といい気分になっていて時速80kmほどで走行していたとき、突然目の前に巨大なスピードブレーカーが!どれほど巨大だったかというと、おそらく世界記録保持者ではないかというくらい巨大なスピードブレーカーであった。ブレーキする暇もなくカリズマはスピードブレーカーに乗り上げ、そのままジャ〜ンプ!一瞬「E.T.」を思い出したが、いや、そんなこと思い出す間もなく着地!9点10点9点9.5点10点・・・の見事な着地であった。後続のマシモとパルサーに警告を発しようと裏を向いた瞬間、マシモもジャ〜ンプ!マシモまでこんなに飛ぶのかというくらい飛んで飛んで、着地と同時に裏のボックスに入っていたペットボトルやらスペアパーツやらがが外に飛び出た!だが大したものが入っていたわけではないので、「去る者は追わず」、飛び出たものはそのまま放っておいて先に進んだ。この世界記録スピードブレーカーを体験できただけでも、今回ツーリングをした甲斐があったというものである。

次なる難関は「泥沼の町」であった。地図によるとティジャーラーという名前の町のようだが、この町に来た者は誰もがこの町の名を「泥沼の町」として記憶するだろう。インドの田舎道を通ると、村の中を通る道はなぜか泥沼となっていることが多い。村と村をつなぐ道は一応舗装されているのに、村を突っ切る道はひどい状態になっているのだ。今まで何度もそういう村をバイクで通り抜けて来たが、ティジャーラーは特にひどかった。町全体の道が泥沼であり、自動車も人間もバイクも豚も自転車も、みんな泥まみれになって進んで行かなければならない。こんな町には絶対に住みたくないものだ。

ティジャーラーを何とか抜け、またきれいな舗装道路に戻って来れた。この後は両側に並木が並んだ心地よい道をひたすら南下するだけだった。次第に山がチラホラと見えてきた。アラーヴァリー山脈の始まりである。いつも僕は、風景に山が見えてくると何となくホッとする。デリーでは四方に全く山がないからなのか(一応「リッジ」と呼ばれる丘はあるが・・・)、日本人の心のどこかに山に対する愛情があるからなのか分からないが、久し振りに山を見ると、「あ、山があるっていいな」と思う。途中、関のような地形の場所も越えた。

アルワルの町には午後1時頃に到着した。首相官邸前のガソリンスタンドから計算すると、デリーから約3時間半で到着したことになる。距離にして約160km。アルワルは予想していたよりも大きくて繁栄した街でビックリした。特にバーザールはサークルを中心とした特徴的なデザインとなっていた。地元の人の話によると、英国人が設計したという。ラージャスターンの町によくある時計塔もあった。アルワル周辺地域はかつてマツヤ国と呼ばれ、「マハーバーラタ」でも重要な役割を果たす国であったが、アルワルの街は中世から発展したようだ。デリーにムガル朝が成立すると、アルワルはいち早くムガル朝の支配下に置かれ、ランタンボール砦攻撃の拠点として、またアジメールやアーグラーへの旅の中継地点として、やはり重要な役割を果たした。その後、ジャイプルのカチュワハー・ラージプートの一族であるタークル・プラタープ・スィンがアルワルを占領したことにより、アルワル王国が成立する。プラタープ・スィンはインドの王国の中で英国と初めて手を組んだマハーラージャーだという。ただ、その後、王国の実権は英国人に握られたようで、その関係でバーザールの設計者も英国人なのであろう。そのバーザールを抜け、まずはバーラー・キラーと呼ばれる城塞を目指した。

アルワルのバーザールの中心部

バーラー・キラーは、300mの断崖絶壁の上にそびえ立ってアルワルの街を見下ろす堂々たる要塞である。いつ誰が建設したかは定かではないが、16世紀以前からあったと言われている。1775年には、アルワル王国の始祖、タークル・プラタープ・スィンが占領した。今でもアルワルのマハーラージャーの所有物で、中には財宝が貯蔵されているとか。

当然のことながら、我々はバーラー・キラーまで行こうとした。途中まではバイクで行けたが、そこからは道がゴツゴツの石畳になるため、バイクを停めて歩いていくしかなかった。途中に貯水湖があって子供たちが水浴びをしていた。子供たちに「この道ずっと行けばあの砦まで辿り着くの?」と聞いてみたら、「あんたたちじゃあ辿り着けないだろう」と言われ、負けず嫌いな我々は「面白いじゃないか」と、意気揚々と歩き出した。ところが、既に天気は快晴となっていた。ただでさえ運動不足で睡眠不足なのに、また、まだ昼ごはんを食べていないのに、いきなり山登りはきつ過ぎた。30分も経っていないだろう、「もう駄目だ」と日陰に座り込んでしまった。既に汗ビッショリだった。ちょうど地元の人がそこで休んでいたので、あとどれくらいかかるか聞いてみたら、2時間はかかるという。しかも、ガイドブックをよく読んでみたら、現在バーラー・キラーの内部にはラジオ送信基地があるため、警察の許可を取らないと入れないという。こういう事の次第なので、頂上まで行くのは諦めて引き返すことにした。今まで僕は数々のインドの山城を制覇して来たが、途中で引き返すのは初めてのことだ。屈辱の撤退であった。

山登り諦め記念の一枚

この景色を見れただけでもいいとしよう

だが、このときの山登りがいかに辛かったかを示す事件が起きた。この山登りのせいで、あまりの暑さにデジカメが故障してしまったのだ。今までこんなことはなかったので驚いたが、熱を冷ましたら正常に動くようになったので安心した。だが、異常に気付いたのはPCに取り込んだ後なので、これ以後に撮影した写真のほとんどは、全体がピンクがかって細部が異常にギザギザになったりぼやけたりしてしまった。上の風景写真や、以下のいくつかの写真は、色調を補正したものである(あまり補正になっていないが・・・)。

バーラー・キラーの麓には、シティー・パレス・コンプレックスがある。山頂の要塞は見ることが叶わなかったが、シティー・パレスだけでも十分にアルワルに来た価値があると言えるだけの素晴らしい遺跡だった。まず目立つのは長方形の貯水湖。砂漠の州、ラージャスターン州の街には、必ずと言っていいほど貯水湖がある。貯水湖に面して宮殿が立ち並んでいる様子は、同じくラージャスターン州ディーグの宮殿と似ていた。貯水湖には小さなチャトリーがいくつも突き出ており、優雅な雰囲気であった。ここで夜な夜な、贅沢好きなマハーラージャー主催による演奏会や舞踊会が開かれたという・・・。

貯水湖とカリズマ

貯水湖の奥には、ムースィー・マハーラーニーのチャトリーと呼ばれる大理石製の建物がある。これは1815年にマハーラージャー・ヴィナイ・スィンによって建設されたもので、父マハーラージャー・バクターワル・スィンと、その死に際してサティー(寡婦殉死)を行った母ラーニー・ムースィーを記念して建てられたという。内部のドーム天井に薄らと残った壁画や、壁の彫刻など、けっこう素晴らしかった。また、中心部にはサティーの記念碑がポツンと置かれていた。大理石で出来ているので、ここで横になるとヒンヤリしていて非常に気持ちいい。地元の人々の憩いの場となっていた。

ムースィー・マハーラーニーのチャトリー

サティー記念碑

シティ・パレス・コンプレックスの中核を成すのはヴィナイ・ヴィラース宮殿である。ヴィナイ・ヴィラース宮殿の大部分は1793年にマハーラージャー・バクターワル・スィンによって建てられ、その後、後継者によって増築された。ラージプート様式とムガル様式の折衷となっており、大きな中庭を中心とした堂々とした建築物である。現在、一部は博物館に、一部は政府の庁舎となっている。

ヴィナイ・ヴィラース宮殿の中庭

博物館の入場料は1人3ルピー。マハーラージャーの奢侈な生活を反映してか、ここのコレクションはなかなか見応えがあった。特にここで展示されている細密画は面白い。非常に艶かしい女性の肖像画や、「カーマスートラ」の挿絵のような春画など、見入ってしまうものが多かった。山登りのダメージから癒えていなくて、ゆっくり見て回る余裕がなかったが、博物館は一見の価値ありと言っていい。ただし、内部は写真撮影禁止である。ちなみに、アルワルの遺跡は、博物館以外で入場料は取られない。

ヴィナイ・ヴィラース宮殿の隣にはザナーナー(女性居住区)の建物があったが、こちらは入ることができなかった。また、ムースィー・マハーラーニーのチャトリーから貯水湖を見ると、その向こう側には天を突き刺すような尖った形の険しい山があり、その頂上に小さな砦が乗っかっている。これは見張りの櫓のようだ。この山と貯水湖のコントラストもよかった。とにかくこのシティ・パレス・コンプレックスは、全アングルが写真になる。

見張り櫓がある山と貯水湖

実はバイクで貯水湖まで下りることができたので、それをうまく利用して写真を撮ってみた。

カリズマとチャトリー

だらだらしていたら3時半になってしまった。山登りの疲れや途中撤退のショックが取れていない上に、まだ昼食も取っておらず、かなりヘトヘトだった。シティ・パレス・コンプレックス周辺やバーザールは探検するともっと面白いものが出てきそうだったが、このツーリングは日帰りなのでもうそろそろ帰途に就かなければならない。アルワル周辺には他にサリスカー虎保護区やスィリセール・パレス・ホテルなど見所がけっこうあり、1、2泊した方が正解だったかもしれない。いつか機会があったらもう一度来ようと心に決め、アルワル市街地へ向かった。

デリーへ戻る道の途中で適当なレストランを見つけて入った。「クール・ホーム・レストラ」というところだった。「レストラン」ではなく「レストラ(restra)」というところに粋を感じた。多分ただの間違いだろうが・・・。ここで冷たい水をがぶ飲みし、ヴェジ・チャウメンを食べて、帰り道のためのエネルギーを蓄えた。午後4時頃にアルワルを出た。

基本的に来た道と同じ道を通ってデリーまで戻った。ただ、「泥沼の町」だけは避けて通った。町中を通らずに行く道があったのだ。だが、またもハプニング発生。田舎道はヒンディー語のみで道案内がしてあることが多いので、ヒンディー語をスラスラ読むことができる僕が先頭を走っていたのだが、突然細かい粒子の塊にぶつかった。それが蜂の群れであることに気付くのに時間はかからなかった。幸いヘルメットをかぶっていたので顔に被害はなかったが、首や手に鋭い痛みが走った。停車して確認してみると、首を2ヶ所、左手首を1ヶ所刺されていた。刺されたのは僕だけだったようだ。あまり毒性の強い蜂ではなかったようで、チクチク痛み、赤く腫れただけで、数時間後には引いていった。おかげで眠気覚ましになった。

午後6時に再びマーネーサルのマクドナルドに立ち寄り、一休みした。午後6時半頃に出発し、午後7時半にはサフダルジャング・エンクレイヴの自宅に到着。走行距離は全部で322kmだった。デリー〜アルワル間の道は比較的きれいで、距離的にも理想的な日帰りツーリング・コースだと思った。ちなみに簡単な旅行地図は左の「旅行Map」に用意した。

ところで、今回のツーリングでは、日本から持参したガッチャマン型ヘルメットを本格デビューさせた。インドには売っていないタイプのヘルメットで、かなりインド人の注目を浴びた。デリーでも脚光を浴びるので、田舎へ行ったら言わずもがな、だ。インド人の注目を集めるためにはどういうヘルメットがいいかを熟考して買ってきたので、それはごくごく当然のことである。

ガッチャマン・ヘルメット

アルワルは、デリーやジャイプルからバスや列車でアクセス可能である。デリー、ジャイプル、アーグラーを結ぶ「黄金の三角形」の内側に位置しており、もっと宣伝すれば観光客を呼び込めそうだ。以前ツーリングで行った、ディーグやバラトプルと組み合わせた旅行もいいだろう。ただ、シティ・パレス・コンプレックスの宮殿は政府の庁舎となっているため、平日はかなり混雑しているらしい。我々は偶然日曜日に行ったために、宮殿の中庭でクリケットをして遊んでいる人たちがいた他は閑散としており、気ままに宮殿内を見て回ることができた。アルワルは、デリー近くの穴場スポットと言うことができる。

ボリウッドには「3カーンズ」と呼ばれる3人のカーンがいる。シャールク・カーン、サルマーン・カーン、アーミル・カーンである。これは、この3人のトップ男優がボリウッドで人気を3分していることを示している。サイフ・アリー・カーンやザイド・カーンなど、ボリウッドには他にもカーンがいるが、普通は上記の3人が「カーンズ」の固定メンバーとなっている。この3人が出演している映画を見ていくだけで、ボリウッドの主要作品は大体カバーできてしまうぐらい、彼らの人気は絶大である。かつて、アミターブ・バッチャン全盛期には、あまりにバッチャンの人気が独占的であるため、「ワンマン・インダストリー」と揶揄されたものだが、それに比べればまだマシな方であろう。90年代後半からこの「3カーンズ」は定着したと記憶しているが、2005年現在でもこの「3カーンズ」体制の大局に変化はない。また、カーンという名字が示す通り、3人ともイスラーム教徒である。ボリウッドでイスラーム教徒の俳優たちが絶大な人気を誇っていることに、多くの日本人は首を傾げるわけだが、ボリウッドにおいては人気と宗教はほぼ無関係だと思ってもらっていいだろう。ただし、パーキスターンを旅行したとき、パーキスターン人がボリウッドの人気俳優の多くがイスラーム教徒であることに優越感を露にするのを何度か目にした。

9月25日付けのサンデー・エクスプレス・アイ(インディアン・エクスプレスの日曜版の折込)紙は、3カーンズの比較を特集していた。シャールク・カーンは今まで47本の映画に出演し、その内18本がヒット作。最大のヒット作は「Dilwale

Dulhaniya Le Jayenge」(1995年)。主演作の合計興行収入は80億6230万7268ルピー。サルマーン・カーンは今まで53本の映画に出演し、ヒット作は16本。最大のヒット作は「Hum

Aapke Hain Koun...!」(1994年)。主演作の合計興行収入は71億5824万7724ルピー。アーミル・カーンは今まで31本の映画に出演し、ヒット作は10本。最大のヒット作は「Raja

Hindustani」(1996年)。主演作の合計興行収入は38億4275万2305ルピー。興行収入だけを比較すれば、1位はシャールク・カーン、2位はサルマーン・カーン、3位はアーミル・カーンである。(ヒット作の本数)÷(出演作の本数)で算出した「俳優の打率」で計算すると、1位はシャールク・カーン(38%)、2位はアーミル・カーン(32%)、3位はサルマーン・カーン(30%)となる。やはりシャールク・カーンは強かった!

また、過去15年間ほどの「3カーンズ」出演作品の国内興行収入トップ10を見ても、シャールク・カーンの人気の高さが際立っている。

| 映画名 |

興行収入 |

主演 |

| 1.Hum Aapke Hain Koun...!(1994年) |

11.60億 |

サルマーン |

| 2.Dilwale Dulhaniya Le Jayenge(1995年) |

8.80億 |

シャールク |

| 3.Raja Hinustani(1996年) |

7.20億 |

アーミル |

| 4.Kuch Kuch Hota Hai(1998年) |

5.67億 |

シャールク、(サルマーン) |

| 5.Karan Arjun(1995年) |

5,64億 |

シャールク、サルマーン |

| 6.Kabhi Khushi Kabhie Gham(2001年) |

5.30億 |

シャールク |

| 7.Maine Pyar Kiya(1989年) |

4.70億 |

サルマーン |

| 8.Dil To Pagal hai(1997年) |

4.20億 |

シャールク |

| 9.Veer-Zaara(2004年) |

3.97億 |

シャールク |

| 10.Kal Ho Naa Ho(2003年) |

3,90億 |

シャールク |

2000年〜2005年のヒット作の本数を見てみても、シャールク・カーンがトップを独走している。この期間、シャールク主演の映画でヒット作となったのは、「Kabhi

Khushi Kabhie Gham」、「Veer-Zaara」、「Kal Ho Naa Ho」、「Devdas」(2002年)、「Main

Hoon Na」(2004年)、「Mohabbatein」(2000年)、「Chalte Chalte」(2003年)、「Swades」(2004年)で7本。サルマーン・カーン主演でヒット作となったのは、「Mujhse

Shaadi Karogi」(2004年/興行収入2.81億ルピー)、「Baghbaan」(2003年)、「No Entry」(2005年)、「Maine

Pyaar Kyun Kiya」(2005年)で4本。アーミル・カーン主演でヒット作となったのは、「Lagaan」(2001年/興行収入3,54億ルピー)、「Mangal

Pandey - The Rising」(2005年)、「Dil Chahta Hai」(2001年)の3本である。シャールク・カーンの「Swades」はインド国内ではヒットしなかったが、海外でヒットしたため、製作費を回収することができた。また、アーミル・カーンの「Mangal

Pandey - The Rising」も3週間で公開が終わってしまったが、最初の週に全国で大々的に公開されたため、何とか製作費を上回る興行収入を上げることができた。

ところで、この「3カーンズ」のファン層には微妙な違いが見受けられるという。まずシャールク・カーンは、インド国内での幅広い人気もさることながら、海外での人気は無敵を誇る。英国で公開されたインド映画トップ10の内の7本、また米国で公開されたインド映画トップ10の内6本がシャールク主演作である。シャールク主演作は英国と米国で1.7〜2.0億ルピーは簡単に回収する一方で、サルマーン主演作は0.8〜1.0億ルピー、アーミル主演作は0.5〜0.6億ルピーほどに留まる。シャールク映画に限っては、インド国内でフロップに終わっても海外でヒットすることがあり、例えば上に挙げた「Swades」はその一例であるし、今年公開された「Paheli」にしても、国内では失敗作の烙印を押されたが、海外では1.1億ルピーの興行収入を上げた。ちなみに「Paheli」は、2006年アカデミー賞のインド公式エントリー作品に選ばれた。

サルマーン・カーンはいろいろなスキャンダルを巻き起こしながらも人気をキープしており、特にラージャスターン州、ニューデリー、ウッタル・プラデーシュ州、マハーラーシュトラ州、グジャラート州で絶大な人気を誇っている。確かにグジャラート州を旅行したときに、サルマーン・カーンの異常なほどまでの人気の高さを実感した覚えがある。サルマーン映画の特徴は、公開と同時に観客動員数がロケットスタートすることだ。ほとんどのサルマーン映画は、最初の3週間だけで製作費を上回る興行収入を上げてしまうという。

「ミスター・パーフェクト」の異名を持つアーミル・カーンは、ムンバイー、デリー、バンガロール、ハイダラーバードなどの都市部の、比較的教養のある層からの支持を受けている。ただ、マヘーシュ・バット監督は、アーミル・カーンがオスカーを狙うあまり、役選びに慎重になり過ぎていることに懸念を表明しており、「アーミルはもっと軽い役も演じて、大衆に訴えかけるべきだ」とアドバイスしている。

また、9月25日付けのサンデー・タイムズ・オブ・インディア紙には、2005年のヒット作13本が載っていたので、これもついでに紹介しておこう。今年のボリウッドはかなりの豊作と言える。

| 映画名 |

推定予算 |

興行収入 |

| 1.Bunty aur Bubli |

1,2億 |

2.8億 |

| 2.No Entry |

1.5億 |

2.5億 |

| 3.Kya Kool Hain Hum |

0.5億 |

0.8-0.9億 |

| 4.Waqt |

1.6億 |

2.5億 |

| 5.Zehar |

0.35億 |

0.6億 |

| 6.Maine Pyar Kyun Kiya |

1.3億 |

1.4億 |

| 7.Parineeta |

0.8億 |

1.0-1.1億 |

| 8.Lucky |

1.2-1.3億 |

1.4億 |

| 9.Page 3 |

0.25億 |

0.5億 |

| 10.Black |

2.2億 |

2.3億 |

| 11.Sarkar |

0.8億 |

1,2億 |

| 12.Dus |

1.5億 |

2.0億 |

| 13.Kaal |

1.2億 |

1.6億 |

男優別に見ていくと、アミターブ・バッチャンが最も活躍している。上記のヒット作の内、「Waqt」、「Black」、「Sarkar」、「Bunty

aur Bubli」がアミターブの出演作品である。その息子のアビシェーク・バッチャンの台頭も見逃せない。「Sarkar」、「Dus」、「Bunty

aur Bubli」の3本がアビシェークの主演作である。サルマーン・カーンも「No Entry」、「Maine Pyar Kyun Kiya」、「Lucky」の3本のヒット作を飛ばしている。「Parineeta」で主演したサイフ・アリー・カーンは、最近公開された「Salaam

Namaste」も絶好調である。一方、ボリウッドでは今でも女優は添え物に過ぎず、上記のヒット作リストを見てみても、女優別に何かを語れるようにはなっていない。プロダクション別に見ると、「Bunty

aur Bubli」、「Black」、「Mangal Pandey - The Rising」、「Salaam Namaste」を制作または配給したヤシュ・ラージ・フィルムスの強さが目立つ。

今年末から来年にかけても話題作が目白押しであり、ボリウッドの上昇はこのまましばらく止まらないかもしれない。

| ◆ |

9月28日(水) 歴戦の戦士も女には敵わず |

◆ |

「お前は私とパーキスターンに敵対している。私は戦士だ。お前と戦ってやる。私は決して諦めない。もしお前が大声を上げたら、私はさらに大声を出す」

このマッチョな発言は、「パーキスターン」という国名が出てきていることからも分かるように、パーキスターンのパルヴェーズ・ムシャッラフ大統領のものだ。ムシャッラフ大統領は第三次印パ戦争(1971年)やカルギル戦争(1999年)を戦ったエリート軍人であり、1999年にクーデターにより政権を奪取して、現在もパーキスターンの実権を握っている。彼の発言には時々「いかにも軍人」と言った豪気なものがある。例えば、ムシャッラフ大統領は何度も暗殺未遂に遭っているのだが、「元コマンドー部隊の私は死を恐れないし、そもそも私は無敵だ」みたいなプロレスラー的発言をしていた。そのにおい立つような男らしさと、それでいて知性を感じさせる外見に、「実は私、ムシャッラフ大統領のファンなの」と暴露するインド人の女の子もいるとかいないとか。ムシャッラフ大統領は実はオールド・デリーのダリヤー・ガンジ出身であり、つい僕も大統領の生家を巡礼してしまったことがある。ムシャッラフ大統領が暗殺されたりしたらパーキスターンがどうなるか分からないし、彼が大統領でいる内は故郷デリーに核ミサイルが飛んでくることはなさそうなので、一応応援しておいて損はないだろう。

だが、死をも恐れない歴戦の戦士にも敵わないものがあったようだ。女性である。ムシャッラフ大統領がうっかり口にしてしまったある発言が、パーキスターンの女性たちの反感を買っている。米ワシントン・ポスト紙のインタビューにおいて、パーキスターンにおけるレイプ問題について質問されたムシャッラフ大統領は、「レイプは今や金儲けの手段になっている。もし海外へ行きたくて、カナダのヴィザや国籍が欲しいなら、誰かにレイプされるといい、と多くの人が言っている」と答えた。この発言はたちまちパーキスターンの女性たちの逆鱗に触れ、ムシャッラフ大統領の男尊女卑的思想に対する抗議運動が激化してした。

なぜレイプされるとヴィザや国籍がもらえるのか?これだけの文章では脈絡が分からないのだが、ムシャッラフ大統領のこの発言には一応の根拠があった。例えばムクタラ・マーイという女性がいた。パーキスターン領パンジャーブ州の農村に住んでいたムクタラは、2002年に部族間の抗争に巻き込まれ、複数の男たちに輪姦された。ムクタラは正義を求めて抗議活動を始め、それが米国のNGOの注目を浴び、彼女は講演のため米国に招待までされた。ところがムシャッラフ大統領はムクタラを出国規制者リストに入れ、海外へ行くことを禁止した。また、シャーズィア・カーリドという女医は2005年、バローチスターン州において若い軍人にレイプされた。バローチスターン州ではこの事件をきっかけに大規模な暴動が起き、その鎮圧のために1万人の兵士と警察が動員されたと言うが、ムシャッラフ大統領はその軍人を無実とした。シャーズィアの家族は脅迫を受けるようになり、仕方なくロンドンへ移住することになった。現在シャーズィアはカナダに亡命を申請中のようだ。これらの例を踏まえた上で、ムシャッラフ大統領は多分、「レイプされた女性たちが外国へ行ってパーキスターンを悪口を言いふらしてやがるが、あまり気にするな」と言いたかったのだと思うが、言葉が足りなかったために「パーキスターンの女性たちは海外に行くためにわざとレイプされている」という風に取られる発言になってしまったのだろう。

ムシャッラフ大統領のこの発言は、ニューヨークで国連総会が行われていたときに問題となった。冒頭の発言は、ニューヨークでワシントン・ポスト紙の発言について女性活動家から質問されたときの、ムシャッラフ大統領の答えである。「お前が大声を上げたら、私はさらに大声を出す」という発言通り、女性活動家たちの非難に対して大声を上げて反論したらしい。おかげで普段から培ってきた紳士のイメージが崩れてしまった。パーキスターン現政権にとって国連総会は、ムシャッラフ大統領の権威と「アッラー、アメリカ、アーミー」政策の成功を国内外に知らしめる絶好の機会であった。少なくとも去年までは、それが功を奏してきた。だが、今年のムシャッラフ大統領は、思わぬ伏兵の登場に身動きができなくなってしまった状態だった。最終的にムシャッラフ大統領は、「ワシントン・ポスト紙は私の発言を誤って引用した」と言い訳がましいことを言うようになってしまったが、同紙は「大統領の発言はちゃんとテープに録音してある」と抜け目がない。ムシャッラフ大統領はパーキスターンが諸外国からどう見られているかを非常に気にしており、今回の「レイプはヴィザのため」発言もパーキスターンの尊厳を守るための弁解だったのだろうが、逆に「家庭内の暴力はプライベートな問題」という封建主義的また独裁者的な考え方がつい出てしまったようだ。ムシャッラフ大統領は「ムッシュ大統領」というちょっとかわいい愛称を持っているのだが、同じくマッチョな政策を推進する米国のブッシュ大統領と並べられて非難の的になることがだんだん多くなって来ている。

この失言問題だけではないが、最近ムシャッラフ大統領の求心力は急速に低下して来ているように思える。インドとの平和プロセスに最近は大きな進展がないため、ムシャッラフ大統領の国際的評価は下がって来ている。対インドのための切り札である中国もインドとの関係を改善して来ており、以前のように頼り切ることができなくなって来ている。もしアフガニスタンが安定し、アル・カーイダが一掃されれば、米国の援助も十分に期待できなくなる。インドとの経済力の差、軍事力の差は時間が経つごとに増大していくことは明らかである。ムシャッラフ大統領は国内のイスラーム過激派に対する圧力を強めているが、完全な掃討は実施していないため、反乱分子が増えてますます大統領暗殺の可能性を高めてしまっている。僕は、将来ムシャッラフ大統領は意表を突いてインドに亡命するのではないかと予想しているのだが、果たして彼とパーキスターンの運命はどうなるのであろうか?

それにしても、ムシャッラフ大統領の発言を見ていると、「典型的な男だなぁ」と思うことが多いのだが、今回ばかりは「男」が過ぎたようだ。男の中の男も、女には敵わないのか・・・。

――ここはラージャースターンのとあるマハーラージャーの宮殿。戦場で重傷を負った王が、死の床に横たわっている。マハーラージャーが世継ぎの名を告げずに死んでしまうことを恐れた大臣たちは、宮廷医師を呼んで昏睡状態の王に何とか意識を取り戻させようと努力する。たった数分でもいい、意識が戻ってくれれば、そして世継ぎの名を告げてくれれば・・・しかし、その努力も虚しく、王は意識を取り戻さなかった。そこで今度は宮廷酒造師が呼ばれた。酒造師は秘伝の調合による酒を作り、マハーラージャーの口に注ぐ。すると、数分もしない内にマハーラージャーは意識を取り戻し、世継ぎの名を告げた。1時間後、酒の効き目が切れると、王は永遠の眠りに就いた・・・。

9月4日付けのサンデー・エクスプレス・アイ(インディアン・エクスプレス紙の日曜版折込)紙によると、インド独立前のラージャスターンの各王家には、先祖代々伝わる秘伝の酒があったという。その酒の威力は上記の話の通りで、瀕死の人間を蘇生させるだけの力を持つものもあるとか。特に有名なのは、シェーカーワーティー地方のメヘンサル王家のものだ。愛飲家の中では、メヘンサルの名前は「ヘリテージ・リカー」に等しい響きを持つという。メヘンサル家には先祖から伝えられた秘伝の酒の本があり、そこには各種の効能を持つ調合法が記載されている。催淫薬や精強薬のような酒もあり、それを飲むと「100馬力」の精力がつくらしい。かつてランタンボール王国のラーナー・ハンミールは、11人の妻たちを愛するためのスタミナがなくて困っていた(ならそんなにたくさん妻を娶るな、と言いたくなるが)。そこでメヘンサルのマハーラージャーは、ラーナーに秘伝の精強酒を贈ったという。おかげでラーナー・ハンミールは、その問題を解決することができたとか。また、女性向けの精強酒もあり、例えば21種のスパイスを蜂蜜と調合して醸造した酒は、「老女を16歳の少女に変える」力を持っていたという。

メヘンサル王家だけでなく、ラージャスターンの王家は各々特別なレシピの酒を作って飲んでいたわけだが、1952年にラージャスターン州税法が施行されると同時に、酒の自家醸造は禁止されてしまった。ただしそれでもメヘンサルを始め、ラージャスターンの王家は密造酒を作り続けていた。その証拠に、ラージャスターン州で選挙があるときは、政治家たちは必ずメヘンサルから選挙運動を始めるという。メヘンサルでスタミナ源を溜め込んでから、他の地域に繰り出していくらしい。30年以上、秘伝の酒は密造酒扱いとなっていたわけだが、1998年には自家醸造の禁止が解かれ、国産酒のカテゴリーでの製造が許可されるようになった。しかし、多くの秘伝酒はアルコール度数80%以上で、国産酒のカテゴリーには当てはまらなかった。だが、最近になってさらに法律が緩和され、インド製外国酒(IMFL)のカテゴリーでも製造・販売が可能となり、48%以下のアルコール度数に薄めて、これらの秘伝酒が市販されることになった。同紙によると、9月下旬にまずはカノーター王家の秘伝酒、カノーター・チャンドラハース(笑う月)がラージャスターン州政府により市販されるという。165種のスパイスとサフラン、アーウラーを調合して醸造したこの秘伝酒のレシピは、王家に代々伝わって来たもので、醸造も王家の者が直々に行っているらしい。何を隠そう、このチャンドラハースこそが、冒頭の「瀕死の王を蘇生させた酒」なのだ。

もちろん、ヘリテージ・リカーの王であるメヘンサルも秘伝酒を提供する予定だ。メヘンサルからは、ロイヤル・メヘンサル、マハーラーニー・メヘンサル、マハーラージャー・メヘンサルの3種のブランドがラージャスターン州政府により市販される予定で、これらはソーンフ(ウイキョウ)、オレンジ、バラ、ミント、ショウガなどが原材料となっている。また、メヘンサル王家は政府系の酒とは別に、メヘンサル独自のブランドの酒を作るための独立企業を既に設立している。その会社では、先祖から伝えられた150以上の秘伝酒を販売する予定らしい。例の「100馬力」の精強酒も販売予定だとか。ただし、女性用の精強酒は、いくつかの重要な原料が手に入らなくなってしまったため、販売予定はないという。

マハーラーニー・メヘンサルのラベル

また、ジャイプルのカチュワー王家の家事を担当していたシヨープル家も、同じく代々伝わる秘伝酒を市販する予定だ。シヨープル家のブランド名は、シヨープル・ナーランギー。オレンジ、ショウガ、パイナップル、18種のハーブやスパイスなどからできており、身体を冷やす効果があるという。暑いラージャスターンに適した酒だと言える。

実際のところ、これら王家秘伝の酒の原材料は、アーユルヴェーダの薬と非常によく似ている。アーユルヴェーダの調合薬を発酵させてアルコールを加え、醸造すれば、秘伝酒になるらしい。メヘンサル・ソーンフという酒の作り方が載っていた。発酵したグル(未精製の砂糖)とナツメの実を15日間、陶製の壺に入れておく。その後、それをミルク、ミスリー(砂糖菓子)、ソーンフ(ウイキョウ)や各種スパイスと混ぜて蒸留し、陶製の容器に入れて6年間寝かせる。これでメヘンサル・ソーンフが完成する。アルコール度数60%のこのメヘンサル・ソーンフは、下半身には効果がないものの、たった3杯で「ディスカバリー号に乗ってしまう」くらいの効き目があるという。

他にもいくつかの王家が秘伝酒の市販を検討している。気になる値段は、原材料や製造過程にもよるが、下は300ルピーから上は3000ルピーくらいになるらしい。まだデリーの酒屋ではお目にかかっていないが、インドにいるからには一度は試してみたい「ヘリテージ・リカー」である。

| ◆ |

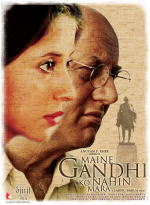

9月30日(金) Maine Gandhi Ko Nahin Mara |

◆ |

今日はPVRアヌパムで新作ヒンディー語映画「Maine Gandhi Ko Nahin Mara」を見た。題名の意味は、「私はガーンディーを殺していない」。インドにはガーンディー姓の政治家が複数おり、また暗殺されたガーンディーも複数いるのだが、ここではインド独立の父と讃えられるモーハンダース・カラムチャンド・ガーンディー、つまりマハートマー・ガーンディーのことを指している。マハートマー・ガーンディーは、インド独立から約5ヶ月後の1948年1月30日、デリーのビルラー・ハウス(現在は博物館になっている)で、狂信的ヒンドゥー教徒ナートゥーラーム・ゴードセーによって射殺された。ゴードセーは裁判において、「Maine

Gandhi ko nahin mara. Maine unka vadh kiya hai(私はガーンディーを殺していない。私は彼を殺害した)」という謎の言葉を述べたという。ゴードセーは1949年11月15日に絞首刑に処せられた。しかし、この映画はゴードセーを主人公にした映画ではない。アルツハイマー症がこの映画の中心的テーマである。