| ◆ |

7月1日(火) Thoda Pyaar Thoda Magic |

◆ |

ボリウッド最大の映画コングロマリットにして、最近絶不調のプロダクション、ヤシュラージ・フィルムス。今年は早速「Tashan」を外してしまい、もう後がない状態である。そんな中、最新作「Thoda

Pyaar Thoda Magic」が公開された。ハリウッド映画「メリー・ポピンズ」(1964年)をベースに作られたメルヘン映画である。監督は「Hum

Tum」(2004年)や「Fanaa」(2006年)のクナール・コーリー。

題名:Thoda Pyaar Thoda Magic

読み:トーラー・ピャール・トーラー・マジック

意味:少しの愛情と少しの魔法

邦題:ラブ・アンド・マジック

監督:クナール・コーリー

制作:アーディティヤ・チョープラー、クナール・コーリー

音楽:シャンカル・エヘサーン・ロイ

歌詞:プラスーン・ジョーシー

振付:ヴァイバヴィー・マーチャント、パップー&マッルー、ギーター・カプール

衣装:マニーシュ・マロートラー、マムター・アーナンド

出演:リシ・カプール、サイフ・アリー・カーン、ラーニー・ムカルジー、アミーシャー・パテール、アクシャト・チョープラー、シュリヤー・シャルマー、ラチト・スィダーナー、アーユシー・ブルマン、シャラト・サクセーナー、ラッザーク・カーン

備考:PVRプリヤーで鑑賞。

左から、サイフ・アリー・カーン、ラチト・スィダーナー、アーユシー・ブルマン、

シュリヤー・シャルマー、アクシャト・チョープラー、ラーニー・ムカルジー

| あらすじ |

子供の頃から愛する人々を次々に何らかの形で失って来た孤独の男ランヴィール・タルワール(サイフ・アリー・カーン)は、一代でインド有数の実業家にのし上がった。だが、ある日よそ見運転をしたために交通事故を起こしてしまい、夫婦を死なせてしまった。事故から1年後、判決が言い渡された。裁判長(シャラト・サクセーナー)は、死んだワーリヤー家の4人の子供たちをランヴィールが引き取ることを執行猶予の条件にした。もし、子供たちを幸せに育てることに失敗した場合、ランヴィールには20年の懲役刑が科せられることも決まった。子供たちの名前は上から、長男ヴァシシュト(アクシャト・チョープラー)、アディティ(シュリヤー・シャルマー)、次男イクバール(ラチト・スィダーナー)、次女アヴァンティカー(アユシー・ブルマン)であった。

ランヴィールは早速恋人のマライカー(アミーシャー・パテール)に言って、子供たちを家に迎える準備をさせる。だが、子供たちは両親を奪ったランヴィールに復讐するつもりであった。ランヴィールの家に来るや否や、いろいろな問題を起こして彼を困らす。ランヴィールを怒らせて、刑務所に送り込むことが彼らの目的であった。子供に手を焼いたランヴィールは、子守を雇うことに決める。

その様子を神様(リシ・カプール)が見ており、彼らを助けるために天使の1人ギーター(ラーニー・ムカルジー)を地上に送り込むことに決める。ギーターは子守としてランヴィールの家に住み始める。ギーターはいろいろな魔法を使うことができ、子供たちを驚かせる。だが、彼女は泣くことができなかった。人間はなぜ泣くのか、それを知ることがギーターの最大の課題であった。

ギーターがやって来たことで、家の雰囲気は明るくなり、ランヴィールも次第に子供たちと交わるようになる。1人、また1人と子供たちはランヴィールと仲良くなっていく。だが、一番の難関は長男のヴァシシュトであった。ヴァシシュトは最後までランヴィールに対する態度を軟化させなかった。また、子供たちのこともあり、次第にランヴィールとマライカーはすれ違うようになっていた。マライカーは、子供たちによって引き起こされた誕生日パーティーでの大騒動をきっかけに、ランヴィールに別れを告げる。だが、ランヴィールもマライカーとの関係を解消したくなっていたため、彼はそれを歓迎する。

ランヴィールは仕事のためにロサンゼルスに行くことになった。裁判長に命令により、彼は子供たちも一緒に連れて行かなければならなかった。ギーターも一緒にロサンゼルスへ行く。そこで子供たちは取引先の社長の子供をとんでもない目に遭わせてしまい、ランヴィールがせっかく進めていた合併交渉も破談となってしまう。だが、ランヴィールは仕事よりも子供たちのことを考える人間になっていた。これを機にヴァシシュトもランヴィールを家族と認めるようになる。

ランヴィールと4人の子供を結びつけることに成功し、これにてギーターの使命は終わった。だが、ランヴィールとギーターはお互いに惹かれ合うようになっていた。神様はギーターを天国へ呼び戻そうとするが、ギーターはそれを拒否する。また、突然ギーターが失踪してしまったため、ランヴィールと子供たちは必死に捜索し、最後は教会で神様に祈る。その祈りが神様に通じ、ギーターは人間として地上に住むことを許されたのであった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

交通事故で死なせてしまった夫婦の子供たちを引き取るという、かなりヘビーな始まり方をする映画だが、動物やCGを効果的に利用して夢と愛に溢れる作品にまとまっていた。子供向け映画としては、かろうじて合格点と言えるのではなかろうか。

映画のメッセージは、「家族の絆は血ではなく愛で作られる」というものであった。それはふたつの段階で語られる。映画中には4人の子供が登場するが、その内スィク教徒のイクバールだけは実は他の3人と血のつながりはない。ワーリヤー夫妻が生前にグルドワーラー(スィク教寺院)で見つけた孤児を養子にしたのだった。だが、夫妻の愛情によって、イクバールは自分を他人と感じることはなかった。4人はまるで本当の兄弟姉妹のように仲がよかった。これが映画のメッセージの第一段階になっていた。第二段階は当然のことながら、ランヴィールと子供たちの間の関係であり、本編を通して絆が結ばれて行く様子が描かれる。

映画は「愛情」と「魔法」を題名に掲げており、正に「愛情」と「魔法」が映画の主題となっていた。中盤ではギーターが魔法を使って強引に愛情を作り出していたきらいがあったが、最後の部分で神様に「いかに神様と言えど、愛情には勝てない」と語らせることにより、「愛情こそ最高の魔法」という美しいメッセージに昇華させることに成功していたと思う。

しかし、CGのレベルはハリウッド映画と比べてまだまだ稚拙で、しかも大人が鑑賞するにはこっぱずかしいようなシーンも散見され、改善の余地があったと思った。ランヴィールの生い立ちを説明する導入部や、最後のギーター失踪のシーンなどは端折りすぎで、もう少し時間をかけて説明すべきだったとも感じた。ラッザーク・カーンが演じていた執事の役も、本当はもっと出番があったのではないかと感じたが、どうであろうか?子供向け映画ということで、かなりのシーンがカットされてしまったのかもしれない。ちなみに上映時間は2時間半程度である。

サイフ・アリー・カーンは、もっとも得意とする「わがままな貴公子」役を無難に演じていた。演技力に難のあるアミーシャー・パテールも、「お馬鹿な女」役は地で演じることができていた。配役の妙であろう。だが、この映画の主人公はラーニー・ムカルジーである。人間界に降り立った天使の役をキュートに演じていた。

しかし、神様や天国のイメージが西洋のそれであったことに多少幻滅を覚えた。インド映画なのでインドらしい神様や天国のイメージを構築して欲しかった。リシ・カプール演じる神様や天使たちがヒンディー語で会話をしていたのは面白かったが。

舞台は一応デリーということになっており、インド門や大統領官邸などが時々映し出されていた。ロサンゼルスのシーンでは、ユニバーサル・スタジオなどでロケが行われていた。

「Thoda Pyaar Thoda Magic」は、最近ボリウッドで流行の子供向け映画の一種である。そのメッセージは愛や絆と言った普遍的なものであり、大人が見てもある程度は楽しめるが、子供向け娯楽映画の範疇を大きく逸脱しない程度の映画だと感じた。

| ◆ |

7月4日(金) Jaane Tu... Ya Jaane Na |

◆ |

ボリウッドの2007年は下半期にヒット作が集中する偏った年となった。どうやら2008年もそのパターンを踏襲しそうだ。ボリウッドの2008年上半期は、「Jodhaa

Akbar」、「Race」、「Jannat」、「Sarkar Raj」ぐらいしかヒット作と呼べる映画がなかったが、下半期は期待作が目白押しで上半期の遅れを取り戻せそうだ。そんな中、本日、下半期最初の期待作が2本同時公開された。今日は2本連続でそれらの映画を鑑賞した。まずは「Jaane

Tu... Ya Jaane Na」。アーミル・カーン制作で、彼の甥のイムラーン・カーンのデビュー作になる期待作である。

題名:Jaane Tu... Ya Jaane Na

読み:ジャーネー・トゥー・・・ヤー・ジャーネー・ナ

意味:君が知っていようと・・・知っていまいと

邦題:恋はいつから?

監督:アッバース・タイヤワーラー

制作:マンスール・カーン、アーミル・カーン

音楽:ARレヘマーン

歌詞:アッバース・タイヤワーラー

振付:ラージーヴ・シュルティ、ロンギヌス・フェルナンデス

衣装:アシュレー・レベロ、ヌズハト・カーン

出演:イムラーン・カーン(新人)、ジェネリア、ニーラヴ・メヘター、スガンダー・ガルグ、カラン・マキージャー、アリーシュカー・ヴァルデー、ラトナー・パータク、マンジャリー・パドニス、アヤーズ・カーン、プラティエーク・バッバル、アルバーズ・カーン、スハイル・カーン、ムルリー・シャルマー、ラジャト・カプール、パレーシュ・ラーワル、ナスィールッディーン・シャー(特別出演)

備考:PVRアヌパムで鑑賞。満席。

左から、アリーシュカー・ヴァルデー、カラン・マキージャー、ジェネリア、

イムラーン・カーン、ニーラヴ・メヘター、スガンダー・ガルグ

| あらすじ |

ムンバイーの空港で友人の到着を待つ若者たち。ジャッギーことジグネーシュ・パテール(ニーラヴ・メヘター)、しっかり者のシャリーン(スガンダー・ガルグ)、ロトルーことラヴィーンドラン(カラン・マキージャー)、ボムスことサンディヤー(アリーシュカー・ヴァルデー)、それに最近仲間に加わったマーラー。マーラーは何が何だか分からないまま空港に連れて来られてご機嫌斜めであった。そこでジャッギーらは、これから到着する新婚夫婦ジャイ・スィン・ラートール(イムラーン・カーン)とアディティ(ジェネリア)の話をマーラーに話し始める。

ジャイとアディティは誰もがカップルと認めるような仲良しの2人だった。ジャイはアディティが猫好きなことから彼女を「ミャーオ」と呼び、アディティはジャイのことを名字の略から「ラッツ(ネズミ)」と呼んでいた。この呼び名でお互いを呼ぶことは2人だけの特権であったが、それだけでも2人の仲の良さが知れる。だが、不思議なことに2人ともお互いに恋愛感情は抱いていなかった。大の親友として大学時代を楽しく過ごしていた。

ジャイの父親アマル・スィン・ラートールは、ラージャスターン州ランジョールの王侯階級に属していたが、ライバル家系に一人で乗り込んで戦死した人物であった。ランジョールでは、男は馬に乗り、人を殴り、そして牢屋に入らなければ男ではないという古い掟があり、乱暴者の巣窟と化していた。母親のサーヴィトリーは家系同士の抗争に嫌気が指し、幼いジャイを連れてムンバイーにやって来て、社会活動家として生活していた。サーヴィトリーは父親の素性を隠し、ジャイを暴力とは縁のない優しい男に育てようと腐心していた。一方、アディティの父親は会社を経営しており、裕福な家庭を築いていた。ジャイとアディティの仲は両親公認であったが、弟のアミト(プラティエーク・バッバル)だけは何かとジャイに冷たく当たっていた。

大学が終わり、アディティの両親はジャイにアディティとの縁談を持ちかけた。だが、ジャイもアディティもお互いと結婚する気はなかった。その代わり、2人はお互いにピッタリの相手を探し合うことを決める。やがてジャイはメーグナー(マンジャリー・パドニス)という女の子と付き合い始める。最初は嬉しそうにしていたアディティだが、次第に疑問を感じ始める。しかし、アディティもスシャーント・モーディー(アヤーズ・カーン)という裕福な若者とお見合いし、婚約もする。それを聞き、今度はジャイがふさぎ込むようになる。

メーグナーは、ジャイが本当はアディティのことを愛していることに薄々気付いていた。ジャイも、メーグナーの現実を直視しない性格に合わせられなくなる。2人はとうとう別れることを決める。一方、スシャーントもアディティが本当に愛しているのはジャイだけであることに気付く。しかもアディティはスシャーントとの結婚を延期してニューヨークに留学したいと言い出す。元々乱暴な性格だったスシャーントは、遂に怒り心頭に発し、アディティを殴ってしまう。

アディティがスシャーントに殴られたことを知ったジャイは、単身スシャーントの家に殴り込み、彼をノックアウトする。母親から非暴力の教えを説かれていたジャイが誰かに手を挙げたのはこれが初めてであった。その日、アディティは米国へ発つことになっていた。ジャイはアディティを止めるために空港へ向かおうとする。だが、そこへ母親の仇敵である悪徳警官ワーグマーレー(パレーシュ・ラーワル)が現れ、スシャーントに暴行を加えた容疑でジャイを逮捕する。

刻一刻とアディティの離陸時間が迫っていた。牢屋に入れられたジャイはワーグマーレーに事情を説明するが、時間の無駄であった。ところがそこへ、馬に乗ってディスコを荒らし回る謎のカウボーイ2人組、バールー(アルバーズ・カーン)とバゲーラー(スハイル・カーン)が牢屋に入って来る。実はバールーとバゲーラーはランジョール出身で、「男」になるためにムンバイーへやって来たのだった。しかも、ジャイと彼らは親戚であった。バールーとバゲーラーはジャイが牢屋を出ることができるように協力する。

ジャイは彼らから馬を借り、空港へ向かう。アディティは既に出国手続きを済ませてしまっていたが、ジャイは空港へ突入し、アディティを追う。治安部隊はテロリスト侵入と受け止め、ジャイを捕まえようとした。ジャイは何とか追っ手を振り切って、アディティのところへ辿り着く。そして歌でもって愛の告白をする。

最初は典型的なラブストーリーを大嫌いだと言っていたマーラーも、その話を聞き終わると感動し、空港から出て来たジャイとアディティに対し、まるで旧来の親友のごとく接する。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2001年、インド留学初年、僕は「Dil Chahta Hai」(2001年)を見て、インド映画の新しい時代の幕開けと、インドの若者の新しいライフスタイルの提唱を感じた。そしてそれは「僕と同じ世代のインドの若者たちの姿」だと感じた。「Rang

De Basanti」(2006年)でも大きな違和感は感じず、自分の世代の若者の物語だと自然に受け入れることができた。2008年、この「Jaane

Tu... Ya Jaane Na」を見て、僕は「Dil Chahta Hai」のときと同じことを感じた。すなわち、インド映画の新しい時代の幕開けと、インドの若者の新しいライフスタイルの提唱であった。だが、ひとつ異なったのは、そこで描かれている若者たちの姿が、僕と同じ世代のものではなく、次の世代のものだったことである。新しい青春、新しい恋愛、新しい映画、新しい語り口、そして新しい音楽・・・「Jaane

Tu... Ya Jaane Na」は、映画中の役柄も、それを演じた俳優たちも、1980年代生まれの若者たちが中心になった映画であり、次世代の若者たちが「現世代」になる最初の一歩を刻む映画だと思った。言い換えれば、時代を反映し、時代を形成する、インド映画史上重要な一本になるだろう。そして、個人的には、自分が年を取り、インドの青春映画の対象年齢から外れたことをまざまざと感じさせられた映画になった。

「Jaane Tu... Ya Jaane Na」には、次世代の若者の台頭を告げる力強い声と、前世代の典型的なロマンス映画に対する批判的な目があった。だが、それは2005年の大失敗作「Neal

'N' Nikki」でも感じたことである。「Jaane Tu... Ya Jaane Na」で感心したのは、使い古された陳腐な定型を批判的に踏襲しながら、次世代の若者の趣味に合うように新しい形を与え、しかも映画としての普遍的な面白さを維持することに成功していたことである。「Jaane

Tu... Ya Jaane Na」のあらすじを簡潔に言い表すなら、幼馴染みの男女の紹介によるオープニング、2人の間の友情、別々の恋、土壇場で真の愛情への目覚め、そして空港での愛の告白とエンディングと言った感じである。これらのあらすじを見て、誰がオシャレでスリリングなロマンス映画を想像しようか?全くもって定番の展開である。だが、「Jaane

Tu... Ya Jaane Na」はその一見退屈な筋を魅力的な展開に変貌させることに成功しているのである。何が原因でそれがうまく行ったのかはすぐには分析できないが、現在と過去のシーンを交互にうまく挟むことで、感傷的になり過ぎず、かつ平坦でもない展開にうまく持って行けていることがひとつの要因だと感じた。

大学を舞台にしたインドの青春映画の若者像はここ数年でだいぶ変化したように思える。一昔前の映画では、男は男だけのグループを作り、女は女だけのグループを作っている姿が描かれた。そして男と女の対立から、いつの間にか恋愛が生まれる展開が多かったように思える。だが、「Jaane

Tu... Ya Jaane Na」では、男女がバランスよく参加した仲良しグループが1単位になっていた。グループ内では男も女もまずは友情によって結ばれている。そして、その中で関係の進展によってカップルが生まれたり、お互いの恋愛を支援し合ったりする姿が描かれていた。男女の間に垣根は見られず、男と女は対等の友人になりうる存在として自然に受け入れられていた。先月公開された「Summer

2007」もその典型例であったが、これはボリウッド映画の大きな変化であると言える。

インド映画には今でもガーンディー主義の影響が見られることがある。真面目なメッセージとしても、単なるジョークとしても、ガーンディーの提唱した非暴力への一定の尊重が見られる。もちろん、それは仏教やジャイナ教、さらにインドの土着の思想に基づくものとも言い換えられるだろう。「Jaane

Tu... Ya Jaane Na」でも、暴力と非暴力のせめぎ合いが見られた。具体的には、ジャイの父親は息子を暴力を厭わない強い男に育てようとし、母親は息子を非暴力を遵守する優しい男に育てようとしていた。また、アディティは絶対に喧嘩をしないジャイを「臆病者」と呼び、「私のために戦ってくれる人」を理想の男性に掲げていた。ジャイはどんな場面でも知恵を働かせて暴力沙汰を避けていたが、アディティを殴ったスシャーントに対し初めて暴力を振るう。また、武勇の地ランジョールに伝わる「男になるための3つの条件」も、非常に暴力的なものであったが、スシャーントを殴ったことでジャイはそれを満たしてしまう。それらの展開を通し、「愛のためなら暴力もやむを得ない」、「むしろ力で愛を勝ち取れ」、そんなメッセージがこの映画から感じられ、少し驚いた。単純なアクション映画だったら暴力に次ぐ暴力で、暴力も非暴力もないが、この映画では暴力と非暴力の対立と葛藤があり、今までのインド映画のパターンなら、非暴力の方に価値の重きが置かれていたはずである。だが、この映画では最後で暴力が肯定された。そういう意味でも「Jaane

Tu... Ya Jaane Na」からは新しさを感じた。

題名には2つの意味が込められている。まず、「Jaane Tu... Ya Jaane Na」とは、「君が知っていようと・・・知っていまいと」という意味である。目的語はもちろん、「恋愛」である。この関係は友情なのか、それとも愛情なのか、それが分からない微妙な年頃の2人の仲を描いた映画の題名にふさわしい。実はこのラインは、「Aa

Gale Lag Ja」(1973年)という映画の「Tera Mujhse Hai Pehle Ka」という曲の一節である。ジャイたちが、「愛する人に送る曲は何か」という話題で話し合っていたときに、ジャイが「俺はこの歌を歌う」と言って歌い出したのがこれであった。クライマックスでアディティを追って空港に突入したジャイは、治安部隊に取り押さえられながら、アディティにこの歌を歌って愛の告白をする。その点でもとても映画の内容にマッチした題名になっている。

本作が本格デビュー作となるイムラーン・カーン。アーミル・カーンの甥だけあって顔や肌の白さはよく似ている。幸い身長だけは似なかったようで、アーミル・カーンと違ってなかなかの体格。それでいてあどけなさが残る顔が魅力的で、十分スターの素質はあると感じた。今年度の新人賞も狙えるだろう。ちなみにイムラーンは、「Qayamat

Se Qayamat Tak」(1988年)や「Jo Jeeta Wohi Sikander」(1992年)において、アーミルの子供時代の役で子役出演した経歴を持っている。名実共にアーミルの後継者と言える。

おそらくこの映画でヒロインのジェネリアも注目を浴びるはずである。先月公開されたコメディー映画「Mere Baap Pehle Aap」でもジェネリアは出演していたが、「Jaane

Tu... Ya Jaane Na」でその人気は不動のものとなるだろう。元々ヒンディー語映画「Tujhe Meri Kasam」(2003年)で映画デビューしたジェネリアだが、その後南インド映画界で成功し、そこで順調にキャリアを重ねた。既に南インドでは大人気のようである。そして2008年、遂にボリウッドにカムバックを果たした。女の子らしい魅力に溢れた女優で、日本人にも受けそうだ。この映画をきっかけに全インド的なブレイクとなる予感がする。ところでプロフィールを見たら彼女もカルナータカ州マンガロール出身。ボリウッドにはマンガロールとその周辺地域に起源を持つ女優が多すぎる。アイシュワリヤー・ラーイ、シルパー・シェッティー&シャミター・シェッティー姉妹、ディーピカー・パードゥコーン、スネーハー・ウッラール、アムリター・ラーオなどなど・・・。マンガロールは美人の産地として有名だが、ここまで輩出女優の数が多いと偶然とはとても思えない。

アルバーズ・カーンとスハイル・カーンの兄弟は、謎のカウボーイ2人組で出演。単なるコミックロールかと思ったら、最後で重要な役柄であることが分かる。なかなかいい味を出していた。ナスィールッディーン・シャーも、故アマル・スィン・ラートール役として「絵の中から」快演していた。パレーシュ・ラーワル、ムルリー・シャルマー、ラジャト・カプールなどのお馴染みの俳優たちも小さな役ながらしっかりと演技をしていた。彼らの他にも、ジャイやアディティの友達を中心に普段あまり見慣れない俳優たちがたくさん出演しており、世代交代の波を後押ししていた。ジャイの母親サーヴィトリーを演じたラトナー・パータクは、ナスィールッディーン・シャーの実生活の妻であることを追記しておく。変則的な形ではあるが、この映画はシャー夫婦共演ということになる。

音楽はARレヘマーン。モダンでキャッチーでリズムカルな音作りはさすがの一言。特にジャズ風の「Tu Bole... Main Boloon」はインド映画音楽の新境地を開いたと言っていいだろう。ギター語り弾き風「Kabhi Kabhi Aditi」やダンスナンバー「Pappu Can't Dance!」もよい。サントラCDは買いである。

「Jaane Tu... Ya Jaane Na」は、待ちに待った2008年ボリウッドの大ヒット作になりそうだ。あらすじだけ読むと典型的で退屈なロマンス映画に見えるが、観客をスクリーンに引き寄せて離さない工夫と新鮮さに満ちた若々しい映画である。最新スターをチェックするためにも見逃せない。ボリウッド・ファンなら必見である。

※次の日記の最後にまとめ記事あり。

| ◆ |

7月4日(金) Love Story 2050 |

◆ |

「Koi... Mil Gaya」(2003年)は、ボリウッド版「E.T.」とでも言うべき映画で、ボリウッド初のSF映画であった。SF映画をインド映画風にアレンジしたらどんなゲテモノになるかと恐れていたが、案外宇宙人モノの映画とインド映画は相性がよく、「Koi...

Mil Gaya」は大ヒット作となった。その後、超能力映画「Rudraksh」(2004年)、スーパーヒーロー映画「Krrish」(2006年)などが公開され、ボリウッドにSF映画というジャンルが定着して来た。そして遂に、ボリウッド版「タイムマシン」が公開された。題名は「Love

Story 2050」。その名の通り、2050年の未来への旅行をテーマにしている。SFの定番であるタイムマシンを、インド人はどのように味付けしたのだろうか?今年の期待作の1本である。

題名:Love Story 2050

読み:ラブストーリー2050

意味:2050年の恋物語

邦題:ラブストーリー:2050

監督:ハリー・バウェージャー

制作:パンミー・バウェージャー

音楽:アヌ・マリク

歌詞:ジャーヴェード・アクタル

振付:レモ、アハマド・カーン、ヴァイバヴィー・マーチャント

衣装:プージャー・サリーン、ティヤー・ボーマンベヘラーム

出演:ハルマン・バウェージャー(新人)、プリヤンカー・チョープラー、ボーマン・イーラーニー、アルチャナー・プーラン・スィン、ダリープ・ターヒル(特別出演)、アマン(子役)、ルシター(子役)

備考:PVRアヌパムで鑑賞。

ハルマン・バウェージャー(左)とプリヤンカー・チョープラー(右)

| あらすじ |

シドニー在住のカラン(ハルマン・バウェージャー)は母親を失って以来、仕事のことしか頭にない厳格な父親(ダリープ・ターヒル)に育てられ、孤独を感じていた。その孤独を満たすため、カランは危険なスポーツに興じていた。あるとき、カランはサナー(プリヤンカー・チョープラー)という女の子と出会い、一目惚れする。カランの必死のアプローチにサナーも心を許すようになり、紆余曲折を経て2人は恋仲となる。サナーの母親(アルチャナー・プーラン・スィン)や、弟のラーフル(アマン)、ティヤー(ルシター)もカランのことを気に入る。

ところでカランにはヤティンダル・カンナー(ボーマン・イーラーニー)という科学者の叔父がいた。ヤティンダル博士は過去15年間タイムマシンの開発に没頭していた。ヤティンダルの家を訪れたカランとサナーは、冗談半分でタイムマシンを動かそうとする。サナーは2050年のムンバイーを行き先として選んだが、タイムマシンは動かなかった。まだ完成していなかったのである。

ところがある夜、サナーは交通事故で命を失ってしまう。大事な人を失ったカランは落ち込んでしまう。だが、そのときヤティンダルはタイムマシンを完成させた。ヤティンダルはカランと共に過去へ行ってサナーを連れて来ることを提案する。カランは半信半疑ながらヤティンダルと共に過去へ行こうとする。ところがタイムマシンの行き先は、サナーが設定した2050年ムンバイーになっていた。カランは、何かの運命を感じ、そのまま未来へ行くことにする。タイムマシンのスイッチが押された。

カランとヤティンダルは2050年のムンバイーへやって来た。ラーフルとティヤーも黙って2人に付いて来てしまったので、4人が未来へタイムスリップすることになった。2050年のムンバイーは高層ビルが建ち並ぶ大都会となっており、空中を自動車が飛び交っていた。カランは倉庫でQTという女性型ロボットを見つけ、ヤティンダルに修理してもらう。QTは彼らの道案内人になる。カランたちは、30日以内に元の世界に戻らなければならなかった。

カランは、2050年の世界でトップスターとして君臨するザイシャー(プリヤンカー・チョープラー)という女性歌手がサナーとそっくりであることを発見する。カランはザイシャーとコンタクトを取ることを試みる。ザイシャーもカランに何かを感じる。2人は出会いを重ねるごとに親しくなって行く。カランの直感通り、ザイシャーはサナーの生まれ変わりであった。だが、マネージャーのマナーはカランを仕事の支障と考えていた。また、未来人には各々IDが登録されていたが、カランは偽のIDを埋め込んでいた。カランのIDが偽物であることが分かり、ザイシャーはカランの素性を疑い始める。だが、カランはサナーを求めて未来までやって来たと話し、何とか信じてもらおうとする。ザイシャーは混乱するが、カランが落として行ったサナーの日記を読み、彼を信じる気になる。

ところで、2050年の世界はドクター・ホーシーという不気味な科学者によって裏から支配されていた。ドクター・ホーシーは、タイムマシンを開発したヤティンダルの助手であったが、ヤティンダルが死に、タイムマシンが破壊されてしまったため、タイムマシンの開発も頓挫してしまった。彼だけではタイムマシンをもう一度作ることはできなかった。そこでドクター・ホーシーは、ヤティンダルとカランが2050年にタイムトリップして来たときにタイムマシンを手中に収めようと待ち構えていたのである。ドクター・ホーシーはまず、ヤティンダルとカランを捕まえようとする。

ヤティンダルはドクター・ホーシーに捕らえられてしまった。それを知ったカランはドクター・ホーシーの要塞に救出に向かう。カランそっくりのサイボーグが迎え撃つが、カランはそれを撃退し、ヤティンダルを救出する。そしてドクター・ホーシーをビルから落とし、ザイシャーの家へ向かう。ザイシャーはカランと一緒に過去の世界へ行くことを決める。カランはザイシャーを飛行バイクの裏に乗せてタイムマシンへ向かうが、ドクター・ホーシーが尾行していた。カランは追っ手を振り切り、ドクター・ホーシーを爆死させ、ヤティンダル、ラーフル、ティヤー、そしてQTとザイシャーと共にタイムマシンに乗って、2008年に戻って来る。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

前半は単なるボーイ・ミーツ・ガール的な展開で頭を掻きむしりたくなるほど退屈だが、2050年のムンバイーが舞台になる後半はある程度楽しい。だが、いろいろな点で詰めの甘い部分が散見され、お粗末な内容となってしまっている。ボリウッド版「タイムマシン」を作るという着想までは非常に野心的で賞賛に値するが、その実現過程においていくつもの失敗をしており、結果的にとんでもない駄作となっていた。とても残念である。

アイデアの段階でひとつ面白かったのは、タイムトリップにインドならではの輪廻転生の概念がミックスされていたことである。不慮の死を遂げた恋人サナーを復活させるために主人公カランはタイムマシンを利用するのだが、過去のサナーが生きている時点まで戻るのではなく、未来の世界のサナーの生まれ変わりを現在に連れて来ようとするところで、インド特有のユニークな展開となっていた。一見荒唐無稽なストーリーだが、一応伏線は敷かれていた。科学者と同時に占星術師でもあるヤティンダル・カンナーが、「思いを遂げられずに死んだ人は、来世で全く同じ顔で生まれ変わる」と語る場面があり、交通事故で死んだサナーが、2050年の世界で全く同じ顔で生まれ変わって生きていることへの説明がそれでなされていた。また、サナーがタイムマシンの行き先をロックしてしまったため、未来にしか行けなくなってしまったことも一応説明されていた。しかし、それらをひっくるめても、死んだ恋人を再び手に入れるために未来へ行くのは普通に考えたら回りくどすぎる手段で、なかなか咀嚼できない。しかも、未来の世界で生まれ育ったザイシャー(サナーの生まれ変わり)がホイホイと2008年にやって来てしまうのは、いくらカランのことを愛していたとしても、なかなかあり得ることではない。正常な思考力を持った観客なら、「なんだこりゃ」の一言でも言いたくなる終わり方であった。

インド人ならではの未来観が見られるのはプラスポイントであろう。とは言え、全体的な未来像は、ハリウッドで描写されるものとそれほど大差はない。超高層ビル群、空飛ぶ自動車、ロボット、立体映像、バーチャル・ゲームマシンなどなど。だが、ロボットのパーン屋があったり、ロボットの蛇を操る蛇遣いがいたりして、未来でもインドがインドっぽさを失っていないことをアピールしていた。このような未来的インドをもっと前面に押し出せたら、少し違った映画になっていたかもしれない。また、未来の世界へ来ても子供たちがすっかりくつろいでしまっていたりしており、インド人の脳天気さがよく現れていた。

2050年のムンバイーをスクリーン上で再現するための技術的な努力はよく行われていたと思う。CGやセットのレベルは決して低くなかった。女性型ロボットQTのデザインは変だったが、愛嬌があってよかった。プリヤンカーの友人の熊型ロボット「ブー」もいい味を出していた。

主演のハルマン・バウェージャーは本作がデビュー作。「Love Story 2050」の監督ハリー・バウェージャーと、プロデューサーのパンミー・バウェージャー夫妻の子供であり、この映画は完全にバウェージャー一家の作品となっている。ハルマンは、リティク・ローシャンの偽物みたいな外見とダンススタイルで、オリジナリティーが感じられなかったが、今後の出演作次第では中堅くらいの俳優になれるだろう。

プリヤンカー・チョープラーはそのサイボーグ的美貌のためかSF映画ともっとも相性のいい女優であり、ボリウッド版「タイムマシン」でも当然のごとくヒロインの座をゲット。彼女の最高の演技ではなかったが、まずまずの活躍を見せていた。ちなみに現在ハルマンとプリヤンカーはこの映画での共演がきっかけで付き合っているようだ。

音楽はアヌ・マリク。しかし耳に残る曲はない。未来を舞台にした映画なのでもっと未来っぽい音楽にすべきだったのではないかと思う。

「Love Story 2050」は、ボリウッド版「タイムマシン」という野心的SF映画である。技術的な面では努力が感じられたが、脚本に難があり、駄作と言っても差し支えのない作品になっていた。ただ、子供向け映画として考えれば、荒唐無稽な展開も一定の評価ができそうだ。

2008年下半期最初の週に公開された期待作「Jaane Tu... Ya Jaane Na」と「Love Story 2050」。2本とも見た結果、比較するまでもなく前者の圧勝ではあるが、それでもいくつか特筆すべき比較点があるので、ここで追記しておく。

まず、どちらの映画も大手映画館チェーンがスポンサーになっている点。「Jaane Tu... Ya Jaane Na」はデリーを拠点とするマルチプレックス・チェーン、PVRが出資している。一方、「Love

Story 2050」は、ムンバイーを拠点とするマルチプレックス・チェーンでアニル・アンバーニー・グループ傘下のアドラブスが出資している。PVRとアドラブスは映画小売業界でライバル関係にあったが、両社とも本格的に映画制作に進出しており、映画制作の分野でも火花を散らすようになっている。今回はPVRの勝ちである。

次に、2008年の新人賞候補男優が同時にデビューしている点。しかも、両者とも映画カースト家系の出身である。「Jaane Tu... Ya Jaane

Na」ではアーミル・カーンの甥のイムラーン・カーンが、「Love Story 2050」ではハリー・バウェージャーの息子のハルマン・バウェージャーがデビューした。2人とも並の新人以上のオーラを持っているが、ハルマンは何かとリティク・ローシャンと比較される機会が多く、損をしている。イムラーンの方が新人賞に近いだろう。

最後に、どちらの映画もロマンス映画という点で共通していた。しかも、どちらもそれぞれユニークな味付けによって、新しさを出そうとしていた。特に「Love

Story 2050」の方は時空をまたいだ恋愛劇である。だが、「Love Story 2050」はCGなどに技術に懲りすぎたためか、本筋が旧態然としたロマンスで、技術的側面を除けば斬新さはほとんど感じなかった。一方、「Jaane

Tu... Ya Jaane Na」は次世代の若者の特徴をよく捉えており、新しいロマンス映画に仕上がっていた。やはりこの点でも「Jaane Tu...

Ya Jaane Na」の圧勝である。

できることなら、2001年の「Lagaan」と「Gadar」のダブルヒットのように、どちらの映画も成功して欲しかったが、「Love Story

2050」はすぐにレースから脱落するだろう。一方、「Jaane Tu... Ya Jaane Na」はロングラン・ヒットしそうな予感である。

今年日本に一時帰国している間に、「首都デリー」という本が勉誠出版から出版された。この本は、インドの著名な作家クシュワント・スィンが1989年に出版した小説「Delhi:

A Novel」の翻訳であり、訳者は結城雅秀という人物である。結城氏は2001年から2005年までデリーに滞在したことがあり、その経験を活かしてクシュワント・スィンのおよそ400ページの小説を翻訳した。僕もデリーに住み始めたのは2001年からであり、結城氏とは面識があるばかりか、あらゆる面でとてもお世話になった。結城氏はデリー滞在当時から「Delhi:

A Novel」の翻訳に意欲を示しており、実際にデリーを去る前に原稿を完成させてもいたようだが、その後どうなったか分からなかった。てっきり出版計画は暗礁に乗り上げてしまったのかとも思っていた。しかし、今回人づてに「首都デリー」刊行の話を聞くに及び、嬉しい気持ちでいっぱいになった。早速書店で注文し、日本滞在中に手に入れることができた。結城氏には書評を書くことを約束しており、つい先日読み終えたため、ここで一言二言この訳書について思ったことを書き留めておこうと思う。

「首都デリー」

クシュワント・スィン著 結城雅秀訳

クシュワント・スィンは1915年パンジャーブ地方生まれで、ケンブリッジ大学卒業後、弁護士、外交官、新聞編集者、国会議員などを経て来た、インドを代表する知識人である。今年で93歳になるが、今でも英語紙「ヒンドゥスターン・タイムス」やヒンディー語紙「ヒンドゥスターン」などに記事を連載している。「Delhi:

A Novel」は彼の代表作だが、他に「Train to Pakistan」、「The Company of Women」などの小説を書いたり、スィク教の歴史書を著したりしている。

「Delhi: A Novel」は、その名の通り、デリーを題材にした小説である。作者と重なるデリー在住の人物が一人称の形で主人公として登場し、デリーへの愛憎とヒジュラー(両性具有者)の恋人への愛憎を交錯させて語ると同時に、デリーの歴史的事件に様々な形で関わった歴史上の人物たちのモノローグをその間に巧みに挿入し、全体としてデリーが過去から現在まで体験してきたことをフィクションの中にまとめている。とは言っても、この本の初版は1989年であり、小説中の「現在」は1984年のスィク教大虐殺事件で終わっている。作者の25年に渡る歴史研究の成果の上に構築された小説であるため、デリーの歴史の細部を知れば知るほど、小説が入念に練り込まれていることが分かる。この小説に登場する人物や事件の中で、完全なるフィクションはほとんど存在しない。何らかの歴史的裏付けのある人々や出来事ばかりである。もちろん、歴史が語らない部分は作者が想像力を膨らませて書いている。

デリーを題材にした小説には、他に英国人作家ウィリアム・ダルリンプルの「City of Djinns」が有名である。「City of Djinns」は1993年出版であり、クシュワント・スィンの「Delhi:

A Novel」の方が早い。外国人の視点から、デリーの「覆われた過去」に迫って行く過程はとてもスリリングである。男優のアーミル・カーンが最近ブログでこの本を賞賛し、売り上げが一気に伸びたとのニュースも報道されていた。また、昨年にはこの小説を原作とした演劇も公演され、好評を博した(参照)。「City of Djinns」も既に日本語訳が「精霊の街デリー:北インド十二か月」(訳者は柴田裕之)という題名で凱風社から出版されている。ただし、残念ながらこの訳書には割愛された部分があり、完訳ではない。この度「首都デリー」が出版されたことで、デリーを題材にした著名な小説2作が日本語で揃ったことになる。

しかし、ひとつ注意しておかなければならないのは、「Delhi: A Novel」にはとても下品な表現がたくさん使われていることである。作者と思われる一人称の人物は小説の「現在」の場面で、ヒジュラーのバーグマティーから外国人の女性まで、次から次へとやりまくる。それだけではなく、歴史上の人物の独白の場面でも、あたかも皆セックスに取り憑かれているかのように、性的な描写が多く出て来る。小説ならではのロマンチックな描写を期待してはならない。クシュワント・スィンの筆致はあくまで露骨で直線的である。結城氏もそのようなシーンの翻訳を決して手加減していないので、訳書の「首都デリー」も低俗な表現で溢れかえってしまっている。

もしそのような下品な文章に耐えられるなら、もしくはそれを楽しめるなら、「首都デリー」はデリーの優れた入門書となりうるだろう。あくまで小説であり、全てが事実ではないが、文学には歴史を越える力がある。何冊もの歴史書が束になってかかっても、1冊のよく出来たフィクションが1人の人間の心に与える影響の大きさにはかなわない。しかし、「精霊の街デリー」が、外国人の作者がデリーの遺跡や文化行事をひとつひとつ探検し体験して行く過程を追う紀行文学であるのに対し、「首都デリー」は、デリー在住のインド人が住み慣れたデリーの醜さと愛らしさを再評価し文学作品として表現して行く小説であるため、もしデリー入門書として見た場合、前者の方が外国人には取っつきやすい作品となるだろう。「首都デリー」は、デリーのいろいろな遺跡や歴史的事件や文化が、読者の予備知識を前提にあまりにサラッと書かれてしまっているため、どれがどれほどまで重要なのか、どれがどれほどまで魅力的なのか、察しがたくなってしまっている。順番としては、まず「精霊の街デリー」を読み、それを参考に「Delhi:

A Thousand Years of Building」などのガイドブックを参考にしながらデリーを観光してデリーを満喫し、最後に「首都デリー」を読んで、違った側面からデリーの魅力を感じるのが一番であろう。

「Delhi: A Novel」では、前述の通り、「現代」の章と歴史上の人物の独白の章が交互に入れ替わることで構成されている変則的な小説である。全部で21章ある。「現代」のシーンは一律に「バーグマティー」という章題を与えられている。歴史上の人物の独白シーンには、それぞれの主人公の名前や、そこで描かれる事件を示唆する題名が章に付けられているが、ここでは便宜的に「歴史章」としておこう。小説の序盤では、バーグマティー章と歴史章が非常に巧みに交代する。例えば第3章バーグマティーから第4章ムサッディー・ラール(結城氏は「ムサーディ・ラル」と表記)への移行はとてもスムーズである。第3章の最後において、「私」とバーグマティーは、南デリーのメヘラウリー地域にある遺跡ジャハーズ・マハルの中で「セックスに没頭」しようとするが、そこでムサッディー・ラールなる人物が13世紀に刻んだ落書きを見つける。そこで第3章は終わっており、第4章はムサッディー・ラールが主人公の歴史章になる。このような見事な展開が特に前半で見られ、作者の構成力の高さを伺わされた。しかし、後半に進むにつれてバーグマティー章の分量が少なくなり、歴史章との交代にも工夫が見られなくなって行く。おそらくだんだん面倒臭くなって来てしまったのだろう。手抜きのように思われるのは残念であった。また、歴史小説とは言え、歴史的事実とあまりに違う部分や単なる間違いも散見された。結城氏も原作者の誤りを指摘している箇所があった。

それでも、いくつかの章は一読に値し、しかもそれはむしろ後半に集中している。クシュワント・スィンの祖父スジャーン・スィンや父親ショーバー・スィンは著名な建築請負業者で、英領インドの首都がデリーに移転されることが決定した後、ニューデリー建設に携わったことで知られている。その親子2代の活躍を、ショーバー・スィンの視点で書いたのが第18章「建設者」であり、一次資料とも呼べるもので資料的価値が高い。独立支持派ではなく、親英国人の立場にあったインド人の手記としても貴重だ。第16章の1857では、1857年のインド大反乱が、複数の人物の視点から描かれており、この小説の中でもっとも力の入った章となっている。ただし、ウィリアム・ダルリンプルも2006年に「The

Last Mughal」という本を出版し、より緻密にインド大反乱中のデリーの姿を描写しており、それを読んだ後では、残念ながら「首都デリー」の第16章は力不足に感じてしまった。また、最終章の第21章バーグマティーでは、1984年のスィク教徒虐殺事件を、おそらく作者自身の体験に基づいて書いており、とても緊迫感がある。歴史章を飛ばし、バーグマティー章だけを読み進めても、ひとつの完成した小説になるだろう。また、小説全体がスィク教徒虐殺事件で完結していることで、歴史章によって散々描かれて来た、デリーの殺戮の歴史の重みを、現代のインド人に投げかける形になっている。読み終わった後は、人間の所業の空虚さや無常観も感じさせられる。それでも何か、デリーを愛してやまない作者の強い気持ちが心に残り、小説としての幅と深みを同時に出すことに成功している。

ここまで述べて来たことは原作の書評に近いものであるが、最後に、結城氏の翻訳について評価しておきたい。

原作にはほとんど注がなく、読者の予備知識を前提に書かれているが、結城氏はデリーの歴史に馴染みのない日本の読者のために、小説中に登場する歴史上の人物、実在の地名、建築物などを、注の形で丁寧に解説している。いわゆる割り注の形式を取っており、長い注は読みにくくなっていたので、脚注などにした方がよかったのではないかと思ったが、結城氏の努力には感服した。また、原作は英文ではあるものの、現地語をアルファベット表記した単語が頻出している。結城氏はそれらもひとつひとつ丹念に調べたようで、日本の読者の理解に支障がないようにいろいろ配慮をしている。それも優れた点である。さらに、巻末にはインド略史や、小説中に登場するデリーの遺跡を網羅した地図も付いているが、これは原作にはない結城氏ならではの読者サービスである。同じく巻末の解説と梗概も、本編を読む前に読んでおくといいだろう。

だが、インドの英文書籍を翻訳しようとする者が必ず突き当たる壁に結城氏も突き当たってしまっていた。それはカタカナ表記の問題である。インドでは英語さえ知っていれば日常生活の雑事以外ほとんど困ることはないが、インド人が英語で書いた文章や本を日本語に翻訳しようと思ったら、現地語の知識は必須である。もしくは少なくとも現地語と日本語の両方をよく知る者の助けが必要だ。英語だけではどうにもならない。結城氏もヒンディー語を初めとした現地語には疎いようで、「首都デリー」の訳文の固有名詞や現地語のカタカナ表記は、全く信用ならないものになってしまっていた。もっとも、それは本質的なものではなく、翻訳の評価とは切り離して考えるべきものであるが、インド関係の訳書を読むと、もし表記が完璧であったらと思うことが多く、ここでもそれについて言及しておきたくなった。また、現地語が分からないばかりに翻訳も誤訳と呼べるものになってしまう場合があり、「首都デリー」にもそのような箇所が散見された。願わくば、インド関係の書籍の翻訳者は、英語だけでなく、なるべく現地語にも明るい者が名乗りを上げてもらいたい。それが延いては日本とインドの正しい文化交流に貢献するものだと信じている。

それでも、結城氏が翻訳出版した「首都デリー」は、デリーの魅力を日本人の読者に伝えるのに十分な力を持っている。一通り読めば、デリーの都会のあちこちに隠れ佇む遺跡たちが語りかけて来るようになるだろう。ウィリアム・ダルリンプルの「精霊の街デリー」と併せて読むとさらに効果的である。

| ◆ |

7月12日(土) Ramchand Pakistani(オシアンス映画祭) |

◆ |

7月10日からデリーでオシアンス・シネファン(オシアンス映画祭)が開幕した。オシアンス映画祭は、インドの芸術文化の振興団体であるオシアンスが毎年デリーで開催している映画祭である。アジアや中東を中心とした世界各国の優れた映画が格安の料金で上映されるため、デリーの映画ファンたちは毎年楽しみにしている。オシアンスは日本映画に対して一貫して高いレスペクトを払っており、日本映画特集も頻繁に行われる。

今年の会場はスィーリー・フォート・オーディトリウムとアリアンス・フランセーズ。会場の登録窓口で登録をすれば誰でも映画を鑑賞することができる(登録料50ルピー、映画1本30ルピー)。

昨日は「It is Gradiva Who is Calling You」というフランス映画を見た。原題は「C'est Gradiva qui

vous appelle」。日本でも「グラディーヴァ マラケシュの裸婦」という邦題でDVDが発売されている。監督は今年2月に死去したアラン・ロブ=グリエ、主演はジェームス・ウィルビー、アリエル・ドンバール、ダニー・ヴェリッシモ、ファリッド・ショベルなど。エロティックかつグロテスクな映画で、女性の胸やアンダーヘアが丸見えであった。インドで一般上映される映画でこのようなことはほとんどないのだが、映画祭ならこのような表現も許されるのであろうか?モロッコ・ロケの映画で、マラケシュの風景がとてもエキゾチックであったが、インドとは直接関係ないので、ここでは特に映画評などは書かない。

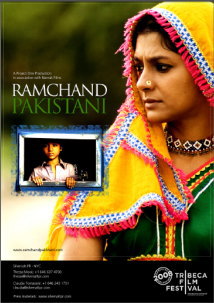

今日はパーキスターン映画「Ramchand Pakistani」を見た。題名を見ればある程度予想できることだが、これは、パーキスターンのヒンドゥー教徒不可触民一家を主題にした映画である。パーキスターン人俳優陣の中に混じって、インド人女優ナンディター・ダースが出演している。今回の映画祭の目玉のひとつに挙げられており、客入りも上々であった。会場にはこの映画のプロデューサー兼ライターのジャーヴェード・ジャッバル、監督のメヘリーン・ジャッバルや、ナンディター・ダースが来ていた。ジャーヴェード・ジャッバルの話によると、この映画は実話をもとにフィクションを交えて作られており、事実と空想の割合は7:3ぐらいとのことである。

この映画については詳しく取り上げることにする。

題名:Ramchand Pakistani

読み:ラームチャンド・パーキスターニー

意味:パーキスターンのラームチャンド

邦題:パキスタンのラームチャンド

監督:メヘリーン・ジャッバル

制作:ジャーヴェード・ジャッバル

音楽:デーバジョーティ・ミシュラー

歌詞:アンワル・マクスード

出演:ナンディター・ダース、ラシード・ファールーキー、ノーマン・イジャーズ、サイヤド・ファザル・フサイン(子役)、ナヴェード・ジャッバル、マリア・ワースティー

備考:スィーリー・フォート・オーディトリウム1で鑑賞。英語字幕付き。

サイヤド・ファザル・フサイン(左)とナンディター・ダース(右)

| あらすじ |

国会議事堂テロを機に印パ間で緊張が高まった2002年。印パ国境近くの村に住むラームチャンド(サイヤド・ファザル・フサイン)は、コーリーと呼ばれるヒンドゥー教徒不可触民部族の8歳の男の子であった。ラームチャンドはある日誤って国境を越えてしまう。父親のシャンカルはラームチャンドを追って来るが、2人ともインドの国境警備隊に捕まってしまう。2人はグジャラート州ブジの収容所へ送られる。

村に1人残された母親のチャンパー(ナンディター・ダース)は、夫と息子がどうなったか分からないまま不安な毎日を暮らす。シャンカルの借金を返さなければならず、チャンパーは地主の小作人として3年間の契約を結び、住み込みで働き始める。

一方、シャンカルとラームチャンドは収容所で過酷な毎日を送っていた。まだ子供だったラームチャンドは、女性看守カムラー(マリア・ワースティー)から教育を受けると共に雑用も押しつけられる。だが、ラームチャンドはカムラーに対し親近感を覚えるようになっていた。

ある日、シャンカルとラームチャンドの解放が突然決まり、2人はデリーに送られる。ところが手違いであったことが分かり、2人はまた同じ収容所に戻される。その事件があって以来、シャンカルとラームチャンドの性格はすさみ始める。

4年の歳月が過ぎ去った。この間、印パ政府間の和解が進み、インドに収容されているパーキスターン人虜囚数百人が解放されることになった。ブジの収容所からは6人のパーキスターン人が釈放されることが発表されたが、その中にラームチャンドの名前はあれど、シャンカルの名前はなかった。ラームチャンドは父親を残して1人パーキスターンに帰るのを拒否するが、シャンカルは息子を送り出す。

パーキスターンに戻ったラームチャンドは自分の村へ帰る。そこで、3年の労働を終えて村に帰っていた母親と再会する。シャンカルも後に釈放され、母国に帰ることができた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

パーキスターンはイスラームを国教とするイスラーム教徒の国である。だが、イスラーム教徒人口は全人口の97%であり、イスラーム教以外の宗教を信仰する人々も僅かながら住んでいる。ヒンドゥー教徒もおり、その割合は1.5%ほど。「Ramchand

Pakistani」は、パーキスターンのマイノリティーであるヒンドゥー教徒の一家に起こった悲劇を描いた作品である。プロデューサーの話では、パーキスターン映画史の中でパーキスターン在住ヒンドゥー教徒を題材にした初めての映画になりうるらしい。だが、映画を説明するにはそれだけでは言葉足らずである。主人公の一家は単にヒンドゥー教徒であるだけでなく、「ダリト」とか「アチュート」と呼ばれる不可触民のコミュニティーに属しているのである。正確にはコーリー(Kohli)という部族であり、農業と小作を生業とする勤勉で知られたコミュニティーだ。スィンド州の乾燥地帯に住んでいるため、雨が降った年には農業をし、雨が降らなかった年は他地域の豪農の小作人となって生計を立てているという。ただし、不可触民であるがゆえに受ける差別などは、映画の中では一部を除いてそれほど描写されていなかった。

全長2,912kmの印パ国境上にはルーズな地域があるようで、そういう場所では近隣の村人や遊牧民は割と自由に国境を行き来しているようである。国境沿いに金網があるわけでもなく、この映画で出て来たように、ただ白い石が点々と並べられているだけだったりする。だから、知らない間に国境を越えてしまうということもあり、運悪く国境警備隊に捕まってしまうということも起こるのである。主人公のラームチャンドとその父親シャンカルも、印パが核戦争の危機を迎えた2002年にたまたま国境をまたいでしまい、インドの国境警備隊に捕まってしまった。紆余曲折の後、彼らは4年後にやっと釈放され、母国に帰ることができる。

外国人の素朴な視点でこの映画を見ると、インド領内に入ってしまったヒンドゥー教徒親子がインドにそのまま住むという選択肢はないのかと疑問に思うかもしれない。世界では一般的に、ヒンドゥー教徒はインドに住み、イスラーム教徒はパーキスターンに住んでいると考えられているため、そのような疑問はFAQになりそうだ。だが、その点こそ映画制作者が一番主張したかった部分のようである。つまり、非イスラーム教徒パーキスターン人のパーキスターンに対する愛国心である。実際にパーキスターンに住むコーリーのコミュニティーと接触した結果、監督は、非イスラーム教徒のパーキスターン人もパーキスターンに対して思い入れを持っていることを感じたらしい。さらに、ムシャッラフ大統領がスィンド地方の乾燥地帯に住む人々のために積極的にインフラを整えた経緯があり、彼らの中にはムシャッラフ大統領支持者が多いようである。そういう意味では、パーキスターンという国家、またはパーキスターン人という国民のアイデンティティに対し、ひとつの疑問を投げかける作品であった。

また、プロデューサー兼ライターのジャーヴェード・ジャッバルは、この映画を第一に「ヒューマン・ドラマ」と表現していた。収容所に入れられた父子の間の結びつきや、夫と息子が行方不明になった女性の不安など、人間の感情が映画の核心にあると述べていた。だが、その部分では丁寧な描写が足りなかったと思う。父シャンカルがラームチャンドに「全てお前のせいだ」と吐き捨てるシーンがあったが、その後にそれを解決するシーンはなかった。チャンパーは父と息子を失った後に、行商の男と淡い関係を持つようになるが、それも多くは説明されていなかった。人間と人間の関係や、人間の微妙な感情に深く踏み込んだ作品では決してない。全て表層的な描写しかなされていない。最後の母子の再会シーンも、感動はさせられるが、陳腐さは否めない。ただし、ラームチャンドと看守カムラーの関係だけはよく描かれていたと思う。カムラーは最初、ラームチャンドが不可触民であるために酷い扱いをするが、4年間の内に彼女はラームチャンドにとって父親の次に大切な人物になっていたのである。

映画の大部分はインドの収容所が舞台となっていた。グジャラート州のブジの収容所がモデルだという。だが、決して地獄のような描き方をしていない点は意外であった。監獄が舞台の映画では、囚人が酷い扱いを受けるシーンがよくある。パーキスターン映画の中の「インドの収容所」と言ったら、それに輪をかけて偏見だらけになりそうだ。しかし、意外にも「Ramchand

Pakistani」の中の収容所はとてもアットホームで、看守もそれほど酷い人たちではなかった。国境警備隊の宿舎でシャンカルが拷問を受けるシーンはあったものの、逆さにつり下げられて殴られていただけで、予想していたほど酷い扱いではなかった。実話に基づいているがゆえに実在の機関に配慮してこのようなソフトな描写になったのであろうか、それとも実際の収容所はこんなものなのだろうか。

パーキスターンは映画よりもTVドラマが盛んで、この映画に出ていたパーキスターン人俳優の多くもTVドラマ畑の俳優のようである。シャンカルを演じたラシード・ファールーキーは特に優れた演技力を持つ俳優だと感じた。パーキスターンでは映画復興の動きが盛り上がっており、ここ最近優れたパーキスターン映画がインドでも続けて公開されている。インド映画界も積極的にパーキスターン映画の復興を応援しており、印パ間の映画人同士の交流も盛んである。この動きはこれから大きなうねりになって行きそうだ。

スィンド地方の荒涼とした風景も美しかった。ナンディター・ダース演じるチャンパーが着るカラフルな衣装が、その中にとても映えていた。

言語はウルドゥー語。インドのシーンに出て来るインド人役の人々もウルドゥー語的な語彙や言い回しの台詞を話していた。

「Ramchand Pakistani」は、人間のドラマとしてはアピールに欠ける映画である。だが、パーキスターン映画史上初のヒンドゥー教徒を題材にした映画という点、印パ核戦争危機と緊張緩和という歴史上の事件を背景にした映画である点、そして印パ国境地帯の厳しい自然とそこに住む人々の文化を垣間見せてくれる映画という点で、見るに値する映画だと感じた。「Ramchand

Pakistani」は、同映画祭で7月15日(火)午前9時45分にも上映される。

| ◆ |

7月13日(日) アールシ・タルワール殺害事件 |

◆ |

今年は5月20日にデリーを発ち、6月10日にデリーに戻って来た。デリーに帰って早速新聞に目を通すようになったのだが、ひとつの事件がやたら盛り上がっていることに気が付いた。メディアはそれを「アールシ・タルワール殺人事件」「アールシ・ヘームラージ連続殺人事件」「ノイダ連続殺人事件」などと呼んでいた。詳しく調べてみると、この事件は僕が日本に帰る直前に起こったもので、そういえば帰国準備をしていたときに新聞で読んだことを思い出した。あれから数週間が経っても未だにこれほど盛んに取り沙汰されていることに驚いた。

事件の全貌が明らかになってからここでまとめて取り上げようと思っていたが、どうやら迷宮入りしてしまいそうな気配である。ただ、昨日、第一容疑者として拘留されていた人物が証拠不十分で保釈されたため、取り上げるにはいいタイミングだと思い、キーボードを叩き始めた次第だ。

事件が起こったのは5月15日夜から16日未明にかけてである。デリー近郊の新興住宅地ノイダはジャルヴァーユ・ヴィハール在住の歯科医夫妻ラージェーシュ・タルワールとヌープル・タルワールの14歳の娘アールシ・タルワールが他殺体で発見された。この時点で容疑者はタルワール家の使用人ヘームラージとされた。ネパール国籍のヘームラージはその夜以降行方不明だったからだ。また、デリーではここ最近、ネパール人の使用人によって主人やその家族が殺害されたり被害を受けたりする事件が相次いでいる。早速ヘームラージが指名手配され、事件はすぐに解決するかに見えた。

アールシ・タルワール

ところが、事件はここからまるでボリウッドのスリラー映画のような、どんでん返しに次ぐどんでん返しの展開となって行く。事件発生から1日後の5月17日、タルワール家の屋上でヘームラージの他殺体が発見された。事件直後にもタルワール家の家宅捜索が行われたが、屋上へ通じる扉は鍵がかかっており、警察も隅々まで捜査しようとしなかったのである。だがこの日、改めて捜査が行われた結果、容疑者のはずのヘームラージの遺体が見つかった。おかげで容疑者特定からやり直しとなってしまった。

一体誰がアールシ・タルワールとヘームラージを殺したのか?デリーをはじめとしたインド中の人々がこの事件の真相について旺盛な想像力を膨らますようになった。まるで皆がシャーロック・ホームズになったかのように、各人の「事件の真相」を語り始めた。殺害されたアールシ・タルワールがかわいらしい女の子であったことも注目を集める要因になったことは否めないが、この事件が近年稀に見る過熱的報道を引き起こしたのは、他にもいくつか要因があった。まるで意図的に小出しにしているかのごとく毎日新たな証拠や新事実が報道され、人々を飽きさせない展開となったのは偶然であろう。だが、被害者となった家庭が、高級住宅地に住む典型的な都市中産階級一家だったことが、同じような生活環境にある都市部の富裕層の関心をより一層引き寄せることになったことは確かだ。そして何よりこの事件を刺激的にしたのは、一見平和で幸せそうな家庭の裏にちらつく醜聞の臭いであった。

相変わらず他の使用人による殺人の線が有力視されて捜査が続けられていたが、いつしか人々の口にひとつの言葉がまるでそれが事件の真相であるかのように出て来るようになった。それは、「名誉殺人」である。5月22日にノイダ警察がこの事件を「名誉殺人」と断定したことにより、それは決定的となった。

「名誉殺人」とは、家族の名誉を守るために行われる殺人のことである。特に一族の女性にまつわる醜聞が原因で執行されることが多い。名誉殺人説では、容疑者は父親のラージェーシュ・タルワールとされた。その仮説によると、15日夜に帰宅したタルワール氏は、使用人のヘームラージと娘のアールシが、「不愉快だが名誉を傷つけない姿勢(objectionable

but not compromising position)」でいるところを発見し、激怒して2人を殺害したという。この「不愉快だが名誉を傷つけない姿勢」というのは抽象的で分かりにくい言い回しだが、分かりやすく解釈すると、2人が、必ずしも性的な関係を持っていたわけではないが、何らかの好ましくない形で一緒にいたということであろう。それを裏付ける証拠は全くなかったが、「使用人と主人の娘の間の禁断の恋愛」、これほど刺激的な「真相」はない。メディアは一斉にこの醜聞に飛びついた。

醜聞はこれだけに収まらなかった。警察は立て続けに新たなスパイスを投げ込んだ。それは、タルワール氏の不倫である。タルワール氏は、妻で歯科医のヌープル・タルワール、同じく歯科医のドゥッラーニー夫妻の4人で歯科クリニックを運営していたが、ラージェーシュ・タルワールとアニター・ドゥッラーニーが不倫関係にあったと警察は主張した。そして、それをアールシが知っており、殺害前にそのことで議論があったというのである。つまり、タルワール氏がヘームラージとアールシが「不愉快だが名誉を傷つけない姿勢」でいるのを発見し、激怒したところ、アールシがタルワール氏の不倫を持ち出して反論し、それが2人を殺害した直接の起爆剤になったというわけである。これらの理論に基づき、5月23日、ノイダ警察はタルワール氏を逮捕した。

ヌープル・タルワールは5月26日に、夫とドゥッラーニー夫人の不倫関係を否定し、引き続き夫を信頼し続けることを公言したが、歯科医夫妻2組の緊密な関係は、一般人やメディアの想像力をさらにかき立てた。まことしやかに、タルワール夫妻とドゥッラーニー夫妻の間にスワッピングがあったのではないかとの説もささやかれるようになった。この事件は、全ての事象が下劣な方向へ解釈されて行った。

ここまではノイダ警察が事件を取り扱っていたが、捜査は常に後手に回っており、不手際が目立ったことは否めなかった。そこで、タルワール家の要求に応じる形で、5月31日から事件は中央政府直属の中央捜査局(CBI)が担当することになった。6月7日には、タルワール夫妻とドゥッラーニー夫妻が共同経営する歯科クリニックに勤務していた薬剤師のクリシュナが拘留され、後に容疑者となった。

この事件のひとつの特徴は、事件の容疑者や関係者に対し、数々のハイテク検査が行われたことである。タルワール夫妻、ドゥッラーニー夫妻の他、歯科クリニック勤務の薬剤師クリシュナ、ドゥッラーニー家の使用人ラージクマール、近所の使用人ヴィジャイ・マンダルなどに対し、催眠分析テスト、ウソ発見器テスト、心理評価テストなど、数々の検査が行われた。当然、これらのテストには高額な費用がかかり、遂にアールシ・タルワール殺害事件はインド犯罪史上最高額の捜査費が費やされることになった。

その結果、真犯人が捕まればよかったのだが、残念ながら進展らしい進展と言えるのは、ラージェーシュ・タルワールの保釈が証拠不十分のために認められたことである。7月12日、タルワール氏は50日振りに解放された。

情けないのはメディアである。ラージェーシュ・タルワールが容疑者リストから外れそうなことが分かると、今度はラージェーシュ・タルワールを犯人と決めつけた人々――主にノイダ警察と報道番組――を糾弾し始めた。ただでさえ娘を失って落ち込んでいたタルワール夫妻に対し、勝手に犯人扱いした上に、人間性を貶めたり、変態のレッテルまで貼ったりして、さらなる追い打ちをかけた。タルワール夫妻は、名誉毀損で彼らから慰謝料を取ることができるだろう。

メディアが報道合戦の末に暴走したり、それによって被害者、遺族、全く無関係の人々が不当に社会的な屈辱を味わったりすることは、日本でも度々あることである。だが、それらの報道を読んでいてインドならでは、というかデリーならではだと感じたのは、一般人が事件に積極的に介入しようとしていることである。日本だったらこのような事件が起きても近所の井戸端会議で話し合うぐらいで終わってしまうと思うのだが、インド人はもっと積極的である。デリーは言わずと知れたインドの首都であり、官僚や政治家が多数住んでいる。そして、デリーに住み、ある程度の社会的ステータスを持っていれば、交友関係の中には自ずと官僚や政治家も入って来る。CBIの友人を持つ人もたくさんいる。そういう人々は、わざわざCBIの知人に電話をかけて、事件の進展についていちいち情報収集したり、ありがた迷惑なことに自分の意見を述べて事件解決に協力しようとしたりするらしい。さらに、高級官僚まで人脈がなくても、CBIの官庁に勤務する警備員や清掃人などを知っている人たち(つまり、それと同等の社会的ステータスの人々)は、彼らに同じように事件に関する質問をしたり、意見を述べたりするようだ。階層ごとに横のつながりがあるのだろう。また、CBIに特に知り合いがいなくても、果敢に電話をして来る人も少なくないようだ。

元々は政治家と官僚の街として設計されたデリー。1947年の印パ分離独立後、パンジャーブ人難民の流入によってデリーの運命は大きく変わった。以後、政治の中心としてだけでなく、商業、工業、文化の中心地としても発展して来た。少なくとも1975年の非常事態宣言まで、デリーのエリート・サークルの人々の間では、国家に奉仕する公僕としての一種の連帯感があったと言われているが、今でもデリーの富裕層は、こんなに大都会になったにも関わらず、デリーで起こる政治や社会の問題を割と身近に感じ、関わるのを当然だと考えているのかもしれない。単にインド人がお節介かつ野次馬根性旺盛なだけかもしれないが・・・。だが、この介入癖が極端化すると、私刑や私的報復へとつながってしまうので、危険性を孕んではいる。

現在、アールシ・タルワール殺害の犯人として、ヘームラージ、クリシュナ、ラージクマール、ヴィジャイ・マンダルの4人の名前が挙がっている。彼らは言わば使用人仲間であったようで、彼らが、強姦を目的としてアールシの部屋に侵入し、抵抗したアールシを殺し、ヘームラージも残りの3人によって殺されたと考えられている。だが、これについても決定的な証拠が今から見つかるとは思えず、事件はこのまま迷宮入りしてしまいそうだ。

今日から2本のヒンディー語映画が公開された。「Kismat Konnection」と「Contract」である。本当は先に前者を見ようと思って出掛けたのだが、なぜかPVR系列の映画ではこの映画の公開が中止になっており、仕方なく「Contract」の方を先に見ることになった。

「Contract」は、ラーム・ゴーパール・ヴァルマー監督がもっとも得意とするアンダーワールド映画である。ヴァルマー監督は「Satya」(1998年)以来、ムンバイーのアンダーワールドに深く切り込んだ作品を世に送り出して来ている。しかも、時代の変遷と共に変容しつつあるアンダーワールドの構造も、一連の映画の中に反映させている。それらは今や、単なる作品群ではなく、「研究」と言ってもいいほどのボリュームになりつつある。ヴァルマー監督の映画は、インドの裏社会を理解する上で大きなヒントを与えてくれる。

今回公開された「Contract」は、アンダーワールドとテロリズムの結びつきを主題にした映画である。

題名:Contract

読み:コントラクト

意味:契約

邦題:コントラクト

監督:ラーム・ゴーパール・ヴァルマー

制作:プラヴィーン・ニシュチャル、アジャイ・ビジュリー、サンジーヴ・K・ビジュリー

音楽:アマル・モーヒレー、サナー、バーピー・トゥトゥル

歌詞:プラシャーント・パーンデーイ、メヘブーブ

出演:アドヴィク・マハージャン、サークシー・グラーティー、プラサード・プランダレー、ザーキル・フサイン、スミート・ニジャーワン、ウペーンドラ・リマエー、キショール・カダムなど

備考:PVRアヌパムで鑑賞。

アドヴィク・マハージャン

| あらすじ |

陸軍士官のアマン・マリク(アドヴィク・マハージャン)は、インドで無差別テロを指揮する狂信的宗教指導者スルターン(ザーキル・フサイン)を追い詰めるが、スルターン自身に「お前は何のために生きている?国のためか?国とは何だ?」と問い掛けられ、混乱する。その隙にスルターンに逃げられてしまうが、アマンは以後、その問いを自問し続け、遂には除隊してしまう。アマンは一般人となり、妻のディヴィヤーや娘と共にムンバイーで生活していた。

そこへある日、ムンバイー警察特捜部のアハマド・フサイン(プラサード・プランダレー)が訪ねて来る。アハマドもスルターンを追っていたが、新たな方法でスルターンまでアプローチすることを模索していた。スルターンのような外国人テロリストは、インドでのテロを実行するため、地元のギャングと手を結ぶ。スルターンは、ムンバイーのアンダーワールドを牛耳るRD(スミート・ニジャーワン)と提携関係にあった。そこで、まずはインフォーマントをRDのギャングに送り込み、そこからスルターンへアプローチしようとしていたのである。そのインフォーマントとして白羽の矢が立ったのがアマンであった。警察内部にも裏切り者がおり、警察官をインフォーマントにすることは困難だった。そこで、陸軍で数々のメダルを受勲し、現在は一般人のアマンが適任だったのである。

アマンは最初「一般人だから」と言って断るが、アハマドは、「テロリストは一般人を狙う」と釘を刺す。その直後、アマンの妻子はテロに遭って死んでしまう。アマンはアハマドを自ら訪ね、インフォーマントになる決意を告げる。

アマンは、アマーン・アリー・ユースフという偽のアイデンティティを与えられ、監獄へ送られた。アマンの潜入活動を知っているのはアハマドのみであった。アマーンは監獄でRDの部下を殺害し、それをきっかけにRDに目をかけられる。釈放された後、アマーンは海外に住むRDの駒としてムンバイーのギャング抗争に飛び込み、ライバルのグーンガー(ウペーンドラ・リマエー)のギャングの部下を次々に葬る。グーンガーはインド政府とつながっており、政府に働きかけ、アマーンを指名手配させる。アマーンは、ムンバイー警察の銃撃戦スペシャリスト、ダーラー(キショール・カダム)に命を狙われるものの逆に彼に恥辱を味わわせる。だが、次第に捜査が本格化したため、アマーンはRDの住む国へ呼び寄せられる。そこで初めて彼はRDと顔を合わせる。

ダーラーは、グーンガーに雇われてアマーンを追って来る。ダーラーはRDとアマーンを殺そうとするが逆にアマーンの活躍で返り討ちに遭う。これらの事件を通し、RDの妹のイヤー(サークシー・グラーティー)はアマーンに惚れ込む。RDも2人の仲を認める。アマーンとイヤーは協力してグーンガーのギャングを壊滅させる。

その頃、スルターンはムンバイーで大規模なテロを計画していた。RDは、その実行者としてアマーンを推した。イヤーも同行することになり、アマーンとイヤーは船でムンバイーへ向かう。だが、アマーンは船上でイヤーに、「俺はアマーンではなくアマンだ」と自分の正体を明かし、本当の目的を言う。イヤーはそれでもアマンを信じ、付いて来ることになった。

一方、アハマド・フサインは内相の家を訪れていた。アマンからの垂れ込みにより、スルターンがムンバイーにいることが明らかになったため、スルターン逮捕のために内相自らの介入を求めたのである。だが、実はスルターンの裏には内相自身がいた。今度の選挙で息子が立候補しようとしており、そのためにムンバイーでテロを起こして選挙を有利に進めようとしていたのである。アハマドは捕まってしまう。また、アマーンがムンバイーへ発ってから、RDの隠れ家で爆発があり、RDのギャングは壊滅してしまっていた。

ムンバイーでアマーンとイヤーはスルターンと会った。だが、アハマドがムンバイーでのテロ計画を知っていたこと、RDのギャングが壊滅したことで、スルターンはアマーンを疑っていた。アハマドはアマーンの目の前で殺されてしまうが、アマーンの機転に疑いは晴れる。

スルターンは、往来の多い駅でのテロを計画していた。しかも、その近くに病院がある駅を探していた。なぜなら、まず駅で爆弾を爆発させ、怪我人が病院に運び込まれたときに、そこで2度目の爆発を起こして、さらに被害を甚大にしようとしていたのである。それらの話を聞き、アマンはテロで死んだ妻子のことを思い出し、遂に我慢できなくなってスルターンを射殺する。スルターンの部下たちをもイヤーと共に皆殺しにし、警察に一報を入れてその場を去る。メディアは、スルターンに変わる新たなテロリストの首領、アマーン・アリー・ユースフの登場を盛んに報じた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

「Contract」の予告編では以下のような宣伝文句が出て来た――アンダーワールドのインサイド・ビューを描いた「Satya」(1998年)、そのオーバー・ビューを描いた「Company」(2002年)、それらの次に来る「Contract」では、アンダーワールドがテロリズムと出会う――ラーム・ゴーパール・ヴァルマー監督は、他にも多くのアンダーワールド映画を監督したりプロデュースしたりしているが、どうやら監督は新作を上記の2作の続編扱いとしたいようである。「Satya」は未見なのだが、「Company」は印象に残っている映画の1本である。インドで携帯電話が一気に普及したのは2001年~2002年であったが、それはインドの社会を大きく変えた。情報の伝達が飛躍的に迅速になり、社会の様々な面で革新が起こったが、もっとも大きな出来事は、国民民主連合(NDA)政権の失脚であろう。NDA政権が2004年の下院選挙で過半数割れして政権を失った原因はいくつもあるが、その内のひとつに携帯電話の普及が考えられている。家庭用電話しかなかった時代に比べ、政治家や政党のスキャンダルを含むあらゆる情報が有権者から有権者へ野火の如く伝わるようになり、選挙の方法論そのものが大きく変わってしまった。インドでは伝統的に選挙は与党が不利であったが、携帯電話の登場でそれに拍車がかかった。携帯電話は、アンダーワールドの構造にも大きな変化をもたらした。ギャングのドンは離れた土地から携帯電話によって実働部隊を操るようになったのである。「Company」は、海外に住みながら携帯電話一本でムンバイーを支配するギャングを描いた作品で、携帯電話が異様な存在感を放っていた。

では、「Contract」における「アンダーワールドがテロリズムと出会う」とはどういうことであろうか?ラーム・ゴーパール・ヴァルマー監督は、映画のウェブサイトで興味深いデータを示している。「Satya」が公開された1998年、ムンバイーではアンダーワールド関連の銃撃戦が108件もあった。だが、2006年にその数は5件まで減少している。だが、それは必ずしもギャングの活動が失速したことを表していない。むしろ、現状はより危険な傾向に向かいつつある。ギャングがテロリストの支援組織に変容しつつあるのである。

インドでテロを行うテロ組織は多くの場合、外国(パーキスターン、バングラデシュ、アフガーニスターンなどと読んで差し支えないだろう)を拠点としている。彼らはインドでテロを実行するために、現地の犯罪組織の支援を必要としている。地元マフィアはテロリストの要望に応えられるだけの組織を元から持っており、テロリストとマフィアは簡単に提携関係となってしまう。こうして、現在インドのアンダーワールドは、外国テロ組織の支援機関として再構成されつつあるのである。「Contract」は、アンダーワールドのその最新事情に切り込んだ作品という訳だ。

「Contract」とは「契約」という意味である。ここまで解説を読むと、映画の題名は、外国テロ組織と地元マフィアの間の契約のように思われるかもしれないが、そうではない。インドのアンダーワールドの文脈で「コントラクト」と言った場合、それは特に「殺しのライセンス」を意味する。ヒンディー語ではそれを「スパーリー」と呼ぶ。一般に、マフィアのドンが特定の人物の暗殺を暗殺者に命じることを「コントラクト」と言い、その暗殺者を「コントラクト・キラー」と呼ぶのである。映画の中で「コントラクト」を与えられたのは、主人公のアマン/アマーンであり、与えたのはムンバイー警察特捜部のアハマド・フサインである。アハマドは、テロリストの首領スルターンまで辿り着くためのあらゆる殺人を許可、つまり「コントラクト」を与えたのである。

アマンは映画の最後で「契約」を果たし、スルターンを殺す。だが、スルターンの裏にはあろうことか内相がいた。有力政治家が政局を自分に有利にするためにテロリストを利用しようとしていたのである。アマンは黒幕を白日の下にさらし出すまでは、スルターンに殺されたアハマド・フサインとの「契約」は切れていないと感じ、そのときまで偽のアイデンティティであるアマーン・アリー・ユースフを使い続けることを決意する。この時点で映画はエンディングを迎えている。続編を作れそうな終わり方であったが、おそらくヴァルマー監督の意図は、テロを政治に利用する悪徳政治家への警鐘に留まるものであろう。果たしてこの部分まで真実なのかどうかは分からないが、インドなら十分ありうる話である。

ヴァルマー監督ならではの凝ったカメラアングルがこの映画でも健在であった。だが、今回は脚本により重みを持たせていたようで、「ちょっとこれは凝りすぎだろう」という珍妙なレイアウトのシーンは目立たなかった。おかげで自然にスクリーンに入り込めた。

非常に硬派な映画であったが、女っ気を無理に入れてしまったところに弱みを感じた。女っ気とはヒロインのイヤーの存在に他ならない。RDの妹で、新しくギャングに加わった凄腕の男アマーンに惚れ込むという設定までは許せたが、彼と一緒にライバルのギャングを殲滅しに行ったり、彼の本名と正体を知った後も「あなたの名前ではなく、あなたを愛している」と言って彼に付き従うのには、場違いな甘さを感じた。どうせなら男オンリーの映画にして欲しかった。

とは言え、イヤーを演じたサークシー・グラーティーは悪い女優ではなかった。彼女は2007年のミス・インディア最終候補者で、本作が映画デビュー作。ミステリアスな雰囲気がよかった。王道ヒロイン女優としては大成しないかもしれないが、演技に磨きをかければ映画界に居場所ができるだろう。

対する主人公アドヴィク・マハージャンも本作がデビュー作である。台詞のしゃべり方に多少強みが欠けていたが、それ以外は可もなく不可もなくといったところであった。

脇役陣の中では、アハマド・フサインを演じたプラサード・プランダレー、RDを演じたスミート・ニジャーワン、グーンガーを演じたウペーンドラ・リマエーなどが良かったが、特においしかったのは銃撃戦スペシャリストのダーラーを演じたキショール・カダムであった。彼がムンバイーの市中を素っ裸で走るシーンがあるので注目である。

「Contract」は、インドの現在のアンダーワールドの実情に深く切り込んだスリリングな映画である。有名な俳優は一人もおらず、通常の娯楽映画ファンには向かないが、ヴァルマー監督の過去のアンダーワールド映画と併せて見て、インドの裏社会がどのように変遷して来ているのかを概観すると面白いだろう。

| ◆ |

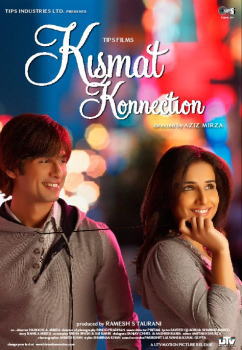

7月20日(日) Kismat Konnection |

◆ |

デリーを中心に、インド中の主要都市でモダンなシネコンをチェーン展開し、インド映画の構造改革を推し進めて来たPVRグループ。だが、数年前から配給会社とのトラブルが増えて来て、期待作がPVR系列の映画館で公開されないということがしばしば起こるようになった。トラブルは興行収入のシェアを巡って起こることがほとんどだ。配給会社が映画館側に高率のシェアを要求するようになって来ており、双方の歩み寄りがうまく行かないと上映中止となってしまう。今まではインド映画界最大のコングロマリットであるヤシュラージ・フィルムスの新作がPVRで公開されないことがよくあったが、今度は同じく大手のUTVが制作・配給する「Kismat

Konnection」が同じ運命を辿ることになった。UTVはPVRに対して第1週50%、第2週40%、第3週30%のシェアを要求したが、PVRはそれを拒否した。結局公開日まで妥協がなされず、当日になってPVRでの上映中止が決定された。

というわけで、「Kismat Konnection」はサティヤム系列の映画館で見ることになった。

題名:Kismat Konnection

読み:キスマト・コネクション

意味:運命のつながり

邦題:キスマト・コネクション

監督:アズィーズ・ミルザー

制作:ラメーシュ・タウラーニー

音楽:プリータム

歌詞:サイード・カードリー、シャッビール・アハマド

振付:アハマド・カーン

出演:シャーヒド・カプール、ヴィディヤー・バーラン、ジューヒー・チャーウラー、ヴィシャール・マロートラー、オーム・プリー、ボーマン・イーラーニー(特別出演)、シャールク・カーン(ナレーション)

備考:サティヤム・ネルー・プレイスで鑑賞。満席。

シャーヒド・カプール(左)とヴィディヤー・バーラン(右)

| あらすじ |

カナダのトロント在住のラージ・マロートラー(シャーヒド・カプール)は、大学の建築学科を首席で卒業した優等生だった。卒業後、建築事務所を立ち上げるが、5年間ひとつも仕事をもらえなかった。親友で同じく建築家のヒテーン・パテール(ヴィシャール・マロートラー)と共に、仕事探しの毎日を送っていた。だが、いまいち運に恵まれなかった。

ラージは自分の運のなさにすっかり自信を失ってしまう。だが、ある日怪しげな女占い師ハスィーナー・バノー・ジャーン(ジューヒー・チャーウラー)と出会う。ハスィーナーはラージに、彼に幸運を呼び込む1人の女性の存在を教える。

一方、プリヤー(ヴィディヤー・バーラン)は、老人ホームで働く純粋な女の子であった。だが、老人ホームの建物がモール建設のために取り壊されることになり、プリヤーは反対運動を行っていた。ラージとプリヤーは偶然何度も出会う。最初2人は顔を合わせれば喧嘩ばかりしていたが、プリヤーといるといいことが起こることに気付いたラージは、彼女こそが自分のラッキーガールだと直感する。ラージはプリヤーに対する態度を変え、2人は友人になる。

老人ホームを取り壊してモールを建設しようとしているのは、サンジーヴ・ギル(オーム・プリー)社長の会社であった。ラージはそのモールの設計者に応募していたが、なかなか採用されそうになかった。そこで、プリヤーの幸運にあやかるため、彼女と一緒にギル社長に会いに行くことにする。プリヤーには、老人ホームとモールの両方を建設する案をギル社長に提案すると嘘を付き、実際には通常のモールのデザインを提案していた。プリヤーの存在のおかげか、ラージはギル社長に気に入られ、設計者候補リストに入れてもらえることになる。

プリヤーにはカランというフィアンセがいた。カランはオーストラリアに転勤になった。彼はその前にプリヤーと結婚し、彼女と共にオーストラリアへ行くことを決める。プリヤーも、老人ホームはラージが何とかしてくれると信じていたので、カランのプロポーズを受け入れる。困ってしまったのはラージであった。プリヤーがいなくなったら、ツキに見放されてしまう。しかも、このときまでにラージはプリヤーに恋していた。

ラージは再びハスィーナーに相談しに行った。ハスィーナーは、プリヤーのそばにいる1人の男がこの問題を解決すると予言した。それはカランに他ならなかった。ラージはカランが白人女性と浮気しているのを偶然目撃する。ラージは、プリヤーのことを思うと不本意ではあったが、それを使ってカランとプリヤーの結婚を破談にする。その後、ラージとプリヤーの仲は急速に接近し、2人は恋仲同然となる。また、ラージはモール設計者の最終候補に選ばれる。ライバルの設計者は、大学時代ラージに負けてばかりいたデーヴであった。

ところが、プリヤーはラージが老人ホーム存続のためのデザインを最初から提案していなかったことに気付く。ラージはその理由を説明するが、失望したプリヤーは去って行く。老人ホームからの立ち退き命令が出され、プリヤーと住人たちは立ち退かなければならなくなる。

ラージは会社幹部や株主を前にした最終プレゼンにおいて、今までギル社長に見せていたデザインを説明した後、真の提案として、老人ホームとモールの共存計画を持ち出す。ギル社長は怒ってラージを設計者から外す。だが、そこにはプリヤーも駆けつけていた。プリヤーは、昔から顔を知っていた老人(ボーマン・イーラーニー)と共に会場に来ていたが、その老人こそ、ギル社長の会社の創始者であった。彼はラージの案を気に入り、創始者権限を使ってラージを設計者として任命する。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ラッキーガールという要素はユニークだったが、それ以外は無難にまとまったロマンス映画であった。このような筋の映画はボリウッドにおいて、時限爆弾型ロマンスとして定型化しつつある。時限爆弾型ロマンスとは、自分の勝手な命名ではあるが――主人公が、嘘を付いたり真実を隠したりして(時限爆弾セット)ヒロインを口説き、それを信じたヒロインと恋仲になるが、いつしかそれを後ろめたく感じるようになる。ある日それがひょんなことからばれてしまったり、自ら明かしたりしてしまい(時限爆弾爆発)、ヒロインに嫌われてしまう。だが、主人公の誠意を再評価したヒロインが主人公を受け入れ、ハッピーエンドを迎える――ざっとこんな流れの映画のことを指す。このような映画の一番の見所は何と行っても、いつ、どのように爆弾が爆発するか、である。自分で告白するか、それとも自然にばれてしまうかでは印象が大きく異なるが、もっとも多いのは、この「Kismat

Konnection」のように、自分で告白しようと思った矢先に相手にばれてしまう、というパターンであろう。時限爆弾型ロマンスのメッセージは概して、「男女が愛を育む中でお互いに嘘偽りがあってはならない、だが、たとえ相手が嘘を付いたとしても、その嘘の裏や真実の告白の中にもし誠意が見られるならば、許すだけの度量も持ち合わさなければならない」という高尚なものになる。それは、インドという国の中にあるとどうしてもマハートマー・ガーンディーの哲学の影響と考えたくなる。最近の映画の中でもっとも典型的な時限爆弾型ロマンスは「Lage

Raho Munnabhai」(2006年)である。

時限爆弾型ロマンスでは通常、主人公はヒロインを口説くために嘘を付くが、「Kismat Konnection」は少し違った。ヒロインが自分のラッキーガールということを知っていたため、なるべく自分と一緒にいてもらうため、主人公は嘘を付くのである。だが、その関係がいつしか恋に変わって行くのはお約束である。

もうひとつこの映画で主張されていたのは、利益追求型経済の危険性である。会社やスポンサーの利益のために、社会的弱者や自然環境などが二の次になっている残酷な現状への改革が訴えられていた。ただ、カナダが舞台になっていたため、インドの観客への呼びかけとしては弱かった。登場人物もインド人ばかりであったし、海外ロケの映画にする必要性は微塵も感じなかった。

「Jab We Met」(2007年)の成功によって一気に貫禄を増したシャーヒド・カプールは、「Kismat Konnection」でも順調にキャリアを重ねていた。ナーバスだが根は正直な青年の役がとても似合う。対するヴィディヤー・バーランは、「Lage

Raho Munnabhai」に続いて社会奉仕系の清純な女性を朗らかに演じていた。いくつかのエモーショナルなシーンでは、彼女の持つ高い演技力・表現力を感じさせられた。

アズィーズ・ミルザー監督は、シャールク・カーンやジューヒー・チャーウラーと共に映画プロダクション、ドリームズ・アンリミテッド(Dreamz

Unlimited)を設立しており、その関係でシャールク・カーンが冒頭でナレーションをし、ジューヒー・チャーウラーが道化的な役で出演している。

音楽はプリータム。アップテンポのダンスナンバーが多く、サントラCDはヒットしている。しかし、映画の内容と挿入歌の歌詞の関連性が他のボリウッド映画に比べて低かった。特に、ミュージカル「Soniye

Ve(Dhak Dhak Dhak)」のシーンが残念であった。カランとプリヤーのサンギート(結婚式の儀式のひとつ)において、カランがプリヤーに陳腐な愛の詩をプレゼントする。プリヤーはその詩では満足せず、もっと凝った詩を詠むようにカランに要求する。困ったカランはラージに「お前だったら何て答える?」と振る。そこでカランが歌い出すのが上記の歌である。このような展開だったら、やはり少しは凝った歌詞の楽曲にしてもらいたかったのだが、ただのパンジャービー・ダンス・ナンバーで歌詞にはほとんど詩情が込められていなかった。

「Kismat Konnection」は、可もなく不可もなくの無難な娯楽映画である。後味はとても良く、見て損はないだろうが、「必見」の評価を与えるまでは行かない。現在の必見映画は依然として「Jaane

Tu... Ya Jaane Na」のみである。

| ◆ |

7月22日(火) ジャートの英雄スーラジ・マルの記念碑 |

◆ |

デリー周辺には、ジャートと呼ばれる民族が多数分布している。その起源には諸説があるが、どうやら古代に中央アジアからインド亜大陸へやって来た人々の子孫であるらしい。ジャートは、有能な農耕民族であると同時に勇猛果敢な戦闘民族として知られている。普段は農耕に従事し、必要に応じて武器を取り、侵略者や支配者と戦った。ジャートは、ラージプート、グッジャル、ヤーダヴ、ミーナーなど、近隣に住む諸民族と多くの共通点を持っており、それらの民族の起源は元々同じだったとされる。同じ民族だが、インドにやって来た時代が違ったため、またはインドに定住後の生活形態や社会的地位が異なったため、違う民族として扱われるようになり、分化が進んだようである。一般に、ラージプートは支配者層、ジャートやミーナーは農耕民、グッジャルとヤーダヴは牧畜民である。

ジャートの気性の激しさや恐ろしさを示す戯れ歌は多い。例えば、以下のものが有名である。

जाट मरा तब जानिये जब तेरहवीं हो जाये।

jāt marā tab jāniye jab terahvīn ho jāye

ジャートが死んでも喪が明けるまで死んだと思うな

一度死んでも生き返って来そうなほどジャートの人々は屈強だということだろう。また、以下のものは、ジャート、キラール(商人)、トルコ人の気性をよく表しており、面白い。

जंगल जाट न छेड़िये, हट्टी बीच किरार।

भूखा तुर्क न छेड़िये, हो जाये जी का झार॥

jangal jāt na chheriye, hattī bīch kirār

bhūkhā turk na chheriye, jāye jī ka jhār

森林でジャートを、市場で商人をからかうな

腹ペコのトルコ人をからかうな、命を危険にさらす

農耕民としてのジャートの特性は、以下の戯れ歌によく出ている。

कबित सोहे भाट को, खेती सोहे जाट को।

kabit sohe bhāt ko, khetī sohe jāt ko

詩人には詩、ジャートには農業

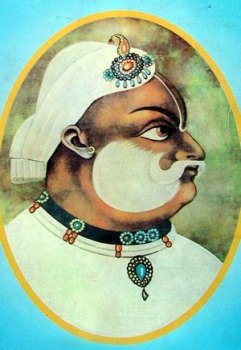

インドの社会におけるジャートの地位は一般にラージプートよりも格下とされているが、ジャートは18世紀に王国を築き、ムガル、ラージプート、マラーター、アフガーニーなどの勢力と台頭に渡り合った歴史を持っており、一目置かれる存在となっている。ジャートの英雄は何と言ってもジャート王国の立役者であるマハーラージャー・スーラジ・マル(1707-1763年)である。

マハーラージャー・スーラジ・マル

スーラジ・マルは、ムガル帝国最盛期の最後を飾る皇帝アウラングゼーブが死去した年に生まれた。スーラジ・マルの家系は、17世紀末から18世紀初頭にかけてジャートを統率し、ムガル朝に度々反乱を起こして来た。父親のバダン・スィンは、ジャイプル王国のお墨付きを得て、1722年にラージャスターン州北東部のディーグを拠点に準独立王国を樹立した。その王国は後に、首都をバラトプルとしたため、バラトプル王国と呼ばれた。バラトプルは、デリー、ジャイプル、アーグラーの三角地帯の内部に位置する都市で、現在までスーラジ・マルの建造したローハーガル(鉄の要塞)と呼ばれる城塞が残っている。1805年、レイク卿率いる英国東インド会社軍の猛攻撃を跳ね返したことで、インド最強の城のひとつに数えられている。

スーラジ・マルは1745年に引退した父親の跡を継いで王位に就く。スーラジ・マルの治世の北インドでは、ムガル朝が衰退期を迎え、ラージプートやマラーターの諸侯が覇権を競い合っていた。アフガーニスターンからはアハマド・シャー・アブダーリーが度々インドを侵略し、ベンガルでは英国東インド会社が台頭していた。この風雲急を告げる時代に、スーラジ・マルはジャート・コミュニティーをまとめ上げ、時に勇敢に戦い、時に外交を駆使し、そして時に温情を見せながら難局を切り抜け、王国を巧みに発展させた。最盛期には現ハリヤーナー州南部を中心とし、ロータク、アーグラー、ドールプル、メーラトなどに及ぶかなり広大な地域を支配下に収めた。

マハーラージャー・スーラジ・マルは基本的にバラトプルを拠点としていたが、デリーとも関係のある人物である。1753年には、ムガル帝国の宰相でハイダラーバード王国の創始者でもあるガーズィーウッディーンによって支配されていたデリーを侵略・略奪している。1761年の第3次パーニーパトの戦いのときには、スーラジ・マルはマラーター連合軍と共にデリーに入城し、アフガーニスターンからの侵略者アハマド・シャー・アブダーリーを迎え撃つ準備をした。百戦錬磨の戦術家スーラジ・マルは、デリーを拠点としてゲリラ戦術によって地理に不慣れな侵略軍を迎撃する作戦を提案していたが、連合軍の総司令官サダーシヴ・ラーオ・バーウーは卑怯な戦い方を好まず、それを却下した。バーウーとそりが合わなかったスーラジ・マルは連合軍から離脱。マラーター連合軍はパーニーパトの平原でアブダーリー軍と野戦で激突し、スーラジ・マルの予想通り惨敗を喫した。パーニーパトでは中世を通し、インド史を左右する戦いが合計3回行われたが、第3次パーニーパトの戦いは、マラーターの北インド制圧の夢が打ち砕かれ、間接的に英国東インド会社のインド支配を推し進める結果となった。スーラジ・マルが第3次パーニーパトの戦いに参加していれば、インド史に大きな変化が表れたかもしれない。

第3次パーニーパトの戦いでマラーター勢力は撤退を余儀なくされたが、代わりに力を増したのがアフガーン系ローヒラーの首領ナジーブッダウラーであった。ナジーブッダウラーはムガル帝国下のサハーランプル(現ウッタル・プラデーシュ州北西部の都市)領主であり、パーニーパトの戦いではアブダーリー側についてマラーター連合軍を撃破、その功績によりムガル朝の宰相に就いていた。だが、パーニーパトの戦いの後にアーグラーを占領してさらなる領土拡大の野心に燃えていたスーラジ・マルとは宿敵の関係にあった。1763年、スーラジ・マルとナジーブッダウラーはデリー東部で対峙する。だが、このときナジーブッダウラーが仕掛けた伏兵の手にかかり、スーラジ・マルは暗殺されてしまう。リーダーを失ったジャート軍は混乱し、敗走する。しかしながら、マハーラージャー・スーラジ・マルの死後もバラトプル王国は北インドの強国としてインド独立まで存続する。

ところで、東デリーにはマハーラージャー・スーラジ・マル・パークという公園がある(EICHER「Delhi City Map」P62 F1,

F2)。この公園内にはサマーディ(記念碑)もあり、どうやらこの地こそが、スーラジ・マルの殺された場所のようである。スーラジ・マルのサマーディは、ヤムナー河東岸の東デリー地域に残る数少ない史跡のひとつとなっている。

スーラジ・マルのサマーディ(記念碑)

| ◆ |

7月25日(金) Money Hai Toh Honey Hai |

◆ |

今日から2本の新作ヒンディー語映画が公開された。アクション映画「Mission Istanbul」とコメディー映画「Money Hai Toh

Honey Hai」である。今日はコメディーを見たい気分であったので、まず後者を見ることにした。

題名:Money Hai Toh Honey Hai

読み:マニー・ハェ・トー・ハニー・ハェ

意味:マニーを手に入れればハニーも手に入る

邦題:マニー&ハニー

監督:ガネーシュ・アーチャーリヤ

制作:クマール・マンガト

音楽:ヴィシャール・バールドワージ

歌詞:サミール

振付:ヴィシュヌ・デーヴァ

衣装:ローヒト・チャトゥルヴェーディー、ジミー

出演:ゴーヴィンダー、アーフターブ・シヴダーサーニー、ウペーン・パテール、マノージ・バージペーイー、セリナ・ジェートリー、ハンスィカー・モートワーニー、ラヴィ・キシャン、プレーム・チョープラー、ジャーヴェード・シェーク、キム・シャルマー、オーム・プリー(ナレーション)、イーシャー・デーオール(特別出演)

備考:PVRアヌパムで鑑賞。

左から、マノージ・バージペーイー、セリナ・ジェートリー、ウペーン・パテール、

ゴーヴィンダー、アーフターブ・シヴダーサーニー、

ハンスィカー・モートワーニー、ラヴィ・キシャン

| あらすじ |

ジャイスワール・テキスタイル社の経営者で大富豪のKKジャイスワール(プレーム・チョープラー)は独身で後継者がいなかった。ジャイスワールの甥で会社の重役を務めるパナーグ(ラヴィ・キシャン)はてっきり自分が後継者に指名されるかと思っていたが、ジャイスワールは適当に選んだ6つの電話番号の持ち主6人を後継ぎにするというアイデアを思い付く。以下の6人がそのラッキー・パーソンである。

ボビー(ゴーヴィンダー)は大富豪の御曹司として生まれ、何不自由ないエンターテイメントの毎日を送っていた。だがある日父親(ジャーヴェード・シェーク)に小言を言われたために家出をし、いい加減なコンサルタント業を始める。

ラーラー・バーイー(マノージ・バージペーイー)は、ある日宝くじに当選して大金を手にし、脱サラするものの、運用に失敗し、結局一文無しになってしまう。しかし、常に前向きのラーラー・バーイーは全くめげなかった。

ガウラヴ(アーフターブ・シヴダーサーニー)はコピー・ライターだったが、あまりに奇抜なコピーばかり考えていたため、会社をクビになってしまう。とうとう長年付き合って来た恋人(キム・シャルマー)にも愛想を尽かされる。

マーニク(ウペーン・パテール)は弱気なプレイボーイで、モデルとして成功することを夢見ながら、小さな広告のモデルをして食い扶持を稼いでいた。コネを期待して、デザイナーのドリー(アルチャナー・プーラン・スィン)の愛人になるものの、全く人生は開けなかった。

シュルティー(セリナ・ジェートリー)は、庶民のためのブランド衣料のデザインを夢見るデザイナーの卵であった。ドリーの経営するブティックに勤務していたが、ドリーに見放されて追い出される。

アシーマー(ハンスィカー・モートワーニー)は人気TV女優であったが、映画女優への転身を夢見ていた。TVドラマのプロデューサーと喧嘩をし、TVドラマからは足を洗うが、映画界からはなかなかいい役のオファーが来なかった。

ジャイスワールは以上の6人の携帯電話に、会社の後継者に選ばれたとSMS(携帯メール)を送るが、迷惑メールだと勘違いされ、誰もそれを信じようとしない。今度は電話をするが、やはり皆まともにジャイスワールの話を聞かなかった。その内ジャイスワールは死んでしまう。それぞれの人生につまずいていた6人は、会社の後継者に選ばれたという話を信じてみる気になる。

招集された6人は、会社の共同経営者となるための条件を聞かされる。一方、パナーグは何とか6人を会社から追い出そうと画策し始める。

状況をもっともよく観察していたのはボビーであった。ボビーは何とか会社の資産を独り占めしようとする。ガウラヴ、マーニク、シュルティー、アシーマ―の4人にそれぞれ夢があるのを見て取ったボビーは、彼らが会社経営ではなく自分の夢を追いかけられるように後押しする。それらが功を奏し、4人は共同経営者就任を辞退する決意を固める。ボビーの陰謀を感じ取ったラーラー・バーイーはそれを邪魔しようとするが、パナーグに殺されそうになったのをボビーに助けられ、以後ボビーの言うことを聞くようになる。

パナーグは6人に1億ルピーずつ現金を渡し、共同経営者就任を辞退するように要求する。だが、ボビーは会社に6億ルピー以上の価値があると予想し、それを拒否する。結局6人はパナーグの申し出を断る。その後、会社の時価が発表される。それはなんと100億ルピーであった。だが、同時に120億ルピーの借金があることが発覚する。その借金は6人の肩にのしかかってしまう。

何とかして借金を返さなくてはならなくなり、6人は知恵を絞って、会社の倉庫に大量に残っていた布を使って新ブランドを立ち上げることにする。その宣伝のため、一般人をモデルに採用したファッションショーを企画する。この企画は大ヒットし、ジャイスワール・テキスタイルは売り上げを伸ばす。おかげで6人は悠々自適の生活を送ることができるようになったのだった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

いかにもバブリーな題名や広告だったので、さぞやバブリーなコメディーが楽しめるのではと期待していた。だが、ストーリーに強引な部分が多く、映画として破綻しており、単なる駄作になってしまっていた。確かにコメディー映画は、ひとつひとつのギャグが面白ければ少しぐらいストーリーが破綻していても許容できるものなのだが、「Money

Hai Toh Honey Hai」はいい加減な部分が許せないぐらい多くて全くの興ざめであった。特に後半の展開は筋がメチャクチャで何が何だか分からなかった。

だが、映画の唯一の取り柄は、ゴーヴィンダーとマノージ・バージペーイーの掛け合いが異常に面白かったことである。2人ともクセのある演技に定評のある俳優であり、この2人が揃ったときのケミストリーはなかなかのパンチ力があった。ゴーヴィンダーのダンスも素晴らしい。現代のボリウッドではとかくリティク・ローシャンのようなダンスがもてはやされるが、ボリウッド最高のダンスを踊る男優はゴーヴィンダー以外にいない。

上記の2人を含め、いろいろ訳ありの俳優が多く出演していた。ゴーヴィンダーは国民会議派の公認を得て2004年の下院選挙で立候補し、当選した。それをきっかけにしばらく銀幕から遠ざかっていたが、次第に政治に飽きて来たようで、「Partner」(2007年)などに出演して俳優業を再開した。今では「本業」の政治の方はかなり疎かになってしまっている。ボリウッドのスターの中には政治家になる者も少なくないのだが、ゴーヴィンダーに関しては、政治家に転身して得たものよりも失ったものの方が多そうだ。

マノージ・バージペーイーをスクリーンで見たのは何年振りか。実際には「Dus Kahaniyaan」(2007年)に出演していたのでそんなに久し振りでもないのだが、めっきりレアな俳優になってしまった印象は否めない。だが、彼のボージプリー方言風の訛ったしゃべり方はコメディー映画には絶好のスパイスである。依然として存在感のある俳優である。

アーフターブ・シヴダーサーニーは、いつまで経ってもなかなか一流になれない。そればかりか、二流俳優組からも脱落気味である。「Money Hai

Toh Honey Hai」に登場した多くの二流俳優の間ですら埋もれてしまっていた。ここで一発何か代表作と呼べる作品が欲しいものである。

ウペーン・パテールは割と面白い道を歩んでいる。モデルから俳優に転身したウペーンは、てっきり王道のヒーロー路線を行くのかと思いきや、「二枚目だがおっちょこちょい」的な役を演じることが多くなっている。出演作を慎重に選ばなかったのが祟ったのか、それとも彼自身が見かけによらずそういう趣向なのか分からないが、ハンサムでマッチョなコメディアンとして割り切れば、独自の道を切り開けそうである。

セリナ・ジェートリーは、ミス・ユニバースまで登り詰めながら、映画界では成功できなかった不幸な女優の1人である。もうヒロイン女優としての適齢期も過ぎてしまい、頂点を見ぬままに老けてしまった。ボリウッドを生き抜くにはオーラが足りなかったとしか言いようがない。

ハンスィカー・モートワーニーは子役として「Koi... Mil Gaya」(2003年)など何本かの映画に出演し、「Aap Ka Suroor」(2007年)で本格的に映画デビューを果たした女優である。彼女の生年は脅威の1991年。遂にボリウッドでも90年代生まれの女優が活躍し出した。今のところは特徴のないインド美人という印象であったが、自信に満ちた演技をしており、これから化ける可能性もあるだろう。

上記の6人が主演であったが、キム・シャルマーやイーシャー・デーオールなどもちょっとだけ出演していた。また、敏腕TVドラマ・プロデシューサーのエークター・カプールのパロディー、ムクティ・カプールや、UBグループのヴィジャイ・マーリヤー会長のパロディー、ヴィジャイ・ワーリヤーなる人物が出演していて面白かった。

監督はガネーシュ・アーチャーリヤ。彼はデブのコレオグラファーとして有名だが、ファラー・カーン同様に監督業にも進出している。今回が監督2作目。振付が本業なだけあって、「Money

Hai Toh Honey Hai」にはダンスシーンが多く、ガネーシュ・アーチャーリヤ自身が踊っているものもあった。ヴィシャール・バールドワージの音楽も悪くなかった。だが、ガネーシュ・アーチャーリヤは、ファラー・カーンほど巧みに映画作りができていない。監督方面に才能があるとは思えない。彼は本業に専念した方がいいだろう。

ただ、ファラー・カーンとガネーシュ・アーチャーリヤの映画にはひとつの共通点が見出された。それは、裏方への温かい眼差しである。ファラー・カーン映画の最後では、俳優から始まって監督、プロデューサー、デザイナー、カメラマン、スポットボーイなど、裏方までも顔を出すのがお約束になっているが、「Money

Hai Toh Honey Hai」でも、庶民をモデルにしたファッションショーというクライマックスで、普段は表に出ない人々(演じるは無名の脇役俳優たち)にスポットライトを当てようとする心遣いが感じられた。

「Money Hai Toh Honey Hai」は、見た目はゴージャスなコメディー映画だが、監督に才能がないためか、行き当たりばったりのお粗末な映画になってしまっていた。ゴーヴィンダーのダンス、いくつかの爆笑シーン、エークター・カプールやヴィジャイ・マーリヤーの偽物など、見所はあるものの、コメディー映画としては中の下程度の出来である。

| ◆ |

7月26日(土) Mission Istanbul |

◆ |

インド系移民が世界中に散らばっていることもあり、インドには海外を舞台にした映画を作りやすい素地があり、実際にそのような映画が少なくない。米国、英国、スイス、オーストラリア、南アフリカ共和国などがロケ地に選ばれることが多いのだが、最近ではタイ、マレーシア、シンガポール、韓国など、アジアの国々で撮影された映画も出て来た。もうすぐ公開の話題作「Chandni

Chowk to China」では中国ロケも敢行されている。

昨日より公開のヒンディー語映画「Mission Istanbul」は、その名の通り、トルコを舞台にしている。「Guru」(2007年)でも少しだけトルコでロケが行われていたが、「Mission

Istanbul」はほぼ全編トルコ・ロケである。

題名:Mission Istanbul

読み:ミッション・イスターンブル

意味:イスタンブール作戦

邦題:ミッション・イスタンブール

監督:アプールヴァ・ラーキヤー

制作:エークター・カプール、ショーバー・カプール、スニール・シェッティー、シャッビール・ボックスワーラー

音楽:アヌ・マリク、シャミール・タンダン、チランタン・バット、ミカ・スィン

歌詞:シャッビール・アハマド、ハムザ・ファールーキー、サミール、イシュク・ベクター、ミカ・スィン、ヴィラーグ・ミシュラ

振付:ボスコ・マーティス、シーザー・ゴンサルヴェス、レモ

衣装:ファルグニー・タークル

出演:ザイド・カーン、ヴィヴェーク・オベロイ、シュリヤー・サラン、シュエーター・バールドワージ、ニケータン・ディール、シャッビール・アフルワーリヤー、カリール・アハマド、ブレント・メンデンホール、スニール・シェッティー(特別出演)、アビシェーク・バッチャン(特別出演)

備考:PVRプリヤーで鑑賞。

ヴィヴェーク・オベロイ(左)とザイド・カーン(右)

| あらすじ |

インドの大手TVニュース局「Aaj Tak」でニュースキャスターを務めていたヴィカース・サーガル(ザイド・カーン)は、さらなる出世を求め、トルコを拠点とする世界有数の報道会社アル・ジョーハラに転職する。だが、その決定を巡って妻のアンジャリー(シュリヤー・サラン)と対立し、遂には離婚に至ってしまう。

トルコに着いたヴィカースは、アル・ジョーハラの記者オワイス・フサイン(スニール・シェッティー)の出迎えを受け、本社へ案内される。アル・ジョーハラのガズニー社長(ニケータン・ディール)はヴィカースを歓迎するが、本社ビル13階にだけは近づかないように警告する。

ヴィカースは「Aaj Tak」時代から、アフガーニスターンを拠点とする国際的テロ組織の首領アブー・ナーズィル(カリール・アハマド)を追っていた。その頃、アフガーニスターンでは外国人観光客がアブー・ナーズィルの組織に誘拐される事件が起こる。オワイスがアフガーニスターンへ取材に行くことになり、ヴィカースも同行を申し出る。実は取材と同時に人質の解放もミッションに入っていた。アフガーニスターンではアブー・ナーズィルの右腕カリールとの接触に成功、急襲部隊による奇襲もうまく行き、人質を救出するが、このときオワイスは銃弾を受けて死んでしまう。

オワイスの葬儀が行われた。そのとき、ヴィカースは謎の男に「お前の命は狙われている」とのメッセージを受ける。また、ヴィカースの前には敵か味方か分からない謎の女リサ・ロボ(シュエーター・バールドワージ)も現れる。徐々にヴィカースは、アル・ジョーハラという組織に漠然とした疑問を持ち始める。

ヴィカースは謎の男と接触する。男の名はリズワーン・カーン(ヴィヴェーク・オベロイ)。アブー・ナーズィルによるテロで妻子を殺され、トルコのコマンドー部隊に入隊し、除隊後はテロ組織壊滅のために地下活動をしている男であった。リズワーンはヴィカースに、衝撃的な事実を伝える。アブー・ナーズィルは既に死んでおり、アル・ジョーハラがアブー・ナーズィルの映像を加工してテロの予告や犯行声明を出しているとのことであった。アル・ジョーハラ本社ビルの秘密の13階がその作業を行う場所だった。また、アル・ジョーハラは今度はインドをテロのターゲットにしようとしていた。リズワーンは、アル・ジョーハラの実態を明るみに出し、インドをテロから救うため、コンピューターのエキスパートであるヴィカースの協力を求めた。

ヴィカースとリズワーンは協力してアル・ジョーハラに突入し、13階のコンピューターからデータを全てペンドライブにコピーして脱出する。逃亡する2人の前に謎の女リサが現れるが、彼女は2人を自動車に乗せ、脱出を手助けする。リサは実は、インドの対外諜報機関、調査分析局(RAW)のエージェントで、アル・ジョーハラの実態調査をしていたのだった。ガズニー社長は追っ手を差し向けるが、3人は返り討ちにする。

ガズニー社長は3人をテロリストとして指名手配する。ヴィカースはインド大使館へ行って援助を求めるが逆に逮捕されそうになる。また、リサはテロリストのカリールに殺されてしまう。ガズニー社長は、ヴィカースの前妻アンジャリーをインドから呼び寄せて捕らえ、データをコピーしたペンドライブとの交換を要求する。ヴィカースは待ち合わせ場所の廃工場へ行く一方、リズワーンはあちこちに時限爆弾を仕掛ける。ペンドライブを手に入れたガズニー社長は、ヴィカースとアンジャリーを殺そうとするが、タイミングよく爆弾が爆発する。ヴィカースはガズニー社長と、リズワーンはカリールと死闘を繰り広げ、2人を殺す。こうして、インドは国際的テロ組織の魔の手から救われたのだった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

国際的テロ組織と国際的報道会社の闇の関係を描いたスケールの大きいアクション・スリラーであった。オサーマ・ビン・ラーディン、アル・カーイダ、アル・ジャズィーラ、ブッシュ大統領などとそっくりの人物や組織が登場、これらが結託し、テロを利用することで世界の政治や経済を動かしているのではないか、ということが暗示されていた。また、オサーマ・ビン・ラーディンは既に死んでおり、もっと巨悪な存在が彼の名前を使って世界中でテロが行っていることも示唆されていた。現在、インドの各都市で無差別爆弾テロが相次いで発生しているのだが、映画中でも国際的テロ組織の次なるターゲットがインドとなっているとされており、とてもタイムリーな時期に公開されたと言える。

銃撃戦、カーチェイス、肉弾戦など、アクション映画お約束のアクション・シーンには気合いが入っており、娯楽映画として十分楽しめる作品になっていた。ザイド・カーンやヴィヴェーク・オーベローイなどの俳優も適材適所であった。イスタンブールが醸し出す異国情緒もいい刺激になっていた。ブッシュ大統領やオサーマ・ビン・ラーディンのそっくりさんが出て来る点で、茶目っ気も加わっていた。主人公ヴィカースと前妻アンジャリーの関係の描写が弱かったが、コンパクトにまとまった典型的マサーラ―映画になっていたと言える。

一時期将来を有望視され、アイシュワリヤー・ラーイの恋人としても名を馳せていたヴィヴェーク・オーベローイは、ここ数年全くツキに見放されていたのだが、「Mission

Istanbul」での演技を見て、もっと評価されてもいい味のある男優だと感じた。これをきっかけに第二のブレイクは来るだろうか?少なくとも主演のザイド・カーンより存在感を示せていた。

ヒロインのシュリヤー・サランは、タミル語映画「Sivaji - The Boss」(2007年)でタミル語映画界のスーパースター、ラジニーカーントと共演する幸運に恵まれ、そのままボリウッドでも運が続くかと思ったが、残念ながら「Mission

Istanbul」では名ばかりのヒロインで、ほとんど出番はなかった。もう1人のヒロインを演じたシュエーター・バールドワージは新人。レーカーに似た鋭い目をした女優で、アクション・シーンも果敢にこなしていた。アクションもできる女優として売り出して行くのだろうか?

音楽はアヌ・マリクなどの合作。注目はトルコ語歌詞の入った「Jo Gumshuda」と、アビシェーク・バッチャンがアイテム・ボーイ出演する「Nobody

Like You」であろう。だが、映画中での挿入歌やダンスシーンの入り方は唐突な印象が強かった。

最近のインド映画では映画内広告が流行っているが、「Mission Istanbul」ではマウンテンデューのあからさまな広告が入っていた。映画の副題の「Dar

Ke Aage Jeet Hai(恐怖の先に勝利がある)」も、マウンテンデューのキャッチコピーである。ちょっとここまで来ると映画内広告も行き過ぎだと感じた。

「Mission Istanbul」は、娯楽映画としてはよく出来た作品である。「テロの時代」に突入した現代の世界におけるテロの実態にも切り込んでおり、面白い。見て損はない作品である。