5月20日~6月10日まで日本に一時帰国していた。日本に帰るといつも留守中に封切られた映画が気になってしょうがないのだが、今回は新規に立ち上がったクリケット・リーグであるインディアン・プレミア・リーグ(IPL)が6月1日まで続いていてクリケット熱が映画熱を凌駕しており、映画公開が控えられていたこともあって、見逃せない名作を見逃すようなことはなさそうである。デリーに帰って来た後、最初に鑑賞する映画に選んだのは、ラーム・ゴーパール・ヴァルマー監督の「Sarkar

Raj」。2005年に公開された同監督の「Sarkar」の続編である。前作は「ゴッドファーザー」シリーズのオマージュになっていたが、本作は完全にオリジナルとのことである。

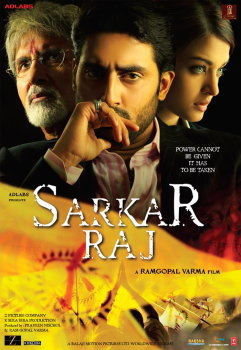

題名:Sarkar Raj

読み:サルカール・ラージ

意味:サルカールの治世

邦題:サルカール2

監督:ラーム・ゴーパール・ヴァルマー

制作:プラヴィーン・ニシュチャル、ラーム・ゴーパール・ヴァルマー

音楽:バッピー・トゥトゥル

出演:アミターブ・バッチャン、アビシェーク・バッチャン、アイシュワリヤー・ラーイ、ゴーヴィンド・ナームデーオ、タニーシャー・ムカルジー、ヴィクター・バナルジー、スプリヤー・パータク、サーヤージー・シンデー、ディリープ・プラバーウォーカー、ウピエーンドラ・リマエー、ラージェーシュ・シュリーンガープレー、シシル・シャルマーなど

備考:PVRプリヤーで鑑賞。

左から、アミターブ・バッチャン、アビシェーク・バッチャン、

アイシュワリヤー・ラーイ

| あらすじ |

ムンバイーを裏から支配するサルカールことスバーシュ・ナーグレー(アミターブ・バッチャン)は引退し、息子のシャンカル(アミターブ・バッチャン)が実質的に跡を継いで、政府が救済しない人々の救済を行っていた。

あるときサルカールの邸宅に、ロンドンを拠点とするシェパード・パワー・プラント社の若く美しいインド系女性CEO、アニーター・ラージャン(アイシュワリヤー・ラーイ)がやって来る。アニーターは父マイク・ラージャン(ヴィクター・バナルジー)の会社の跡取りとして、マハーラ-シュトラ州に発電所を建設するために来ていた。この発電所が建設されれば、ムンバイーの慢性的な電力不足は解決するはずであった。しかし、建設のために選ばれたタークルワーリー地方の農民たちに立ち退いてもらわなければならなかった。アニーターは土地買収の協力を仰ぐため、仲介者のハサン・カーズィー(ゴーヴィンド・ナームデーオ)と共にサルカールを訪れたのだった。

サルカールは、いくらムンバイーのためだからと言って、農民たちから土地を奪って発電所を建設することには反対だった。しかし、シャンカルはその計画に興味を示す。息子に説得され、シャンカルも発電所建設計画に協力することになる。

サルカールとシャンカルは、タークルワーリーの長老ラーオ・サーブ(ディリープ・プラバーウォーカー)に会いに行く。ラーオ・サーブは、サルカールの言葉を信じ、発電所建設計画に賛同する。シャンカルは村々を巡って農民たちの理解を求める。だが、ラーオ・サーブの息子のサンジャイ・ソームジー(ラージェーシュ・シュリーンガープレー)はその計画に反対し、農民運動を指揮し始める。

農民運動の激化により、シャンカルは難しい局面に立たされていた。その間、グジャラート地方の実業家カーンティラール・ヴォーラー(ウピエーンドラ・リマエー)が、グジャラートへの発電所建設を持ちかけて来て、さらに話がこじれて来る。だが、時を同じくして妻のアーヴァンティカー(タニーシャー・ムカルジー)が妊娠したことが分かり、シャンカルは束の間の安らぎも得る。シャンカルはソームジーと直接交渉し、説得する道を模索するが、そのときアーヴァンティカーの乗った自動車が何者かに爆破され、アーヴァンティカーは死んでしまう。シャンカルは、アニーターと共に一度家に来たハサン・カーズィーを疑った。

だが、ソームジーも何者かに誘拐されてしまう。世間の人々はシャンカルが誘拐したのではないかと考えた。だが、アニーターはシャンカルを信じ、彼を支える。そのとき、アーヴァンティカーが殺されたときに警備の不備を問われて首になったチャンダルから連絡が入り、ソームジーの居所が分かる。シャンカルはその場所へ乗り込み、ハサン・カーズィーを殺害して、ソームジーを救出する。シャンカルに救われたソームジーは、一転してシャンカルの仲間となり、発電所建設計画を支援し始める。

一連の事件を裏で操っていたハサン・カーズィーが死に、ソームジーが味方となった今、シャンカルを邪魔する者は誰もいないはずだった。シャンカルはアニーターと心を通わすようにもなっていた。ところがその油断を突かれ、シャンカルは暗殺者によって殺されてしまう。

一度は引退したサルカールは、シャンカルの死後再び実権を握り、シャンカルの復讐に乗り出す。その暗殺劇の裏にはカーンティラールがいたことが発覚すると、サルカールはカーンティラールを連行して拷問し、関係者を抹殺する。アニーターの父マイクも殺された。その中で、全ての計画を裏で操っていたのは、他でもないラーオ・サーブだったことが分かる。ラーオ・サーブは一連の事件を通して、息子のソームジーを有力政治家に仕立て上げようとしていたのだった。サルカールはソームジーを殺し、ラーオ・サーブにそれを見せつける。

サルカールを罠にかけようとした人々は全員死んだが、その犠牲は大きかった。シャンカルを失った後、サルカールの邸宅ではアニーターが力を持ち始めていた。また、サルカールはナーグプルから「チークー」を呼び出していた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

「ボリウッドのクエンティン・タランティーノ」と呼ばれる鬼才ラーム・ゴーパール・ヴァルマーは、過去何本ものヒット作を世に送り出している売れっ子監督/プロデューサーだが、最近は全く鳴かず飛ばずであった。特に2007年は「Ram

Gopal Verma ki Aag」が大失敗作に終わってしまい、スランプすらささやかれた。だが、バッチャン・ファミリーを動員した「Sarkar

Raj」で才能に衰えがないことをやっと見せつけられた。ヴァルマー映画特有の、アップを多用した凝ったカメラワークと、練りに練られた脚本、そして俳優の最高の演技を引き出す監督力は健在であった。久しぶりにボリウッドで映画らしい映画を見た気分になれた。

映像そのものに緊張感が溢れ、それだけでスクリーンにグイグイと引き寄せられるのだが、この映画で最大の見所だったのは、「発展とは何か」というタイムリーな問題が提起されていたことである。急速に発展するインド。だが、「発展」の名の下に犠牲を払っている人々がいることは決して見過ごしてはならない。「Sarkar

Raj」では、大都市ムンバイーに電力を供給する発電所を村に建設する計画を通し、発展と犠牲、都市と農村の対比が試みられていた。サルカールは農民から土地を無理矢理買い上げて行う「発展」計画に反対だったが、若いシャンカルは、この計画はマハーラーシュトラ州全体の利益になると考え、「遠くの利益のためには近くの損失に目をつむるべきだ」とサルカールを説き伏せる。村の有力者ラーオ・サーブのお墨付きを得て、発電所建設計画は順調に進むはずだったが、「都会の金持ちのために農民が犠牲になっていいのか」と声を上げる農民運動家ソームジーの出現により、計画には暗雲が立ちこめ、サルカールの権威すら揺らぐことになる。しかし、結局は全てがラーオ・サーブの陰謀だったことが明らかになって結末を迎えており、発展の真の意味への問いかけや、都市と農村の対立の問題は、提起されただけで放置されていた感じは否めない。だが、シャンカルが言った「発電所ができれば、マハーラーシュトラ州を空にまで持ち上げることができる」と語ったのに対し、サルカールが「人々は空を必要としていない。土を必要としている」と答えたシーンがもっとも印象に残っており、そこにヴァルマー監督の主張があるように思えた。おそらく、一般大衆の利益を無視した急速な発展への警鐘が映画に込められていたはずである。

後継者のはずだったシャンカルが死んでしまうというプロットには、監督の尋常ならざる勇気を感じた。てっきり「死んだふりをしていただけで実は生きていました」という展開を想像していたが、シャンカルは本当に死んでしまった。通常のボリウッド映画ならシャンカルは死なないはずだが、ヴァルマー監督はここに来てボリウッド映画の方程式を完全に捨て去った。では、これで「Sarkar」シリーズは完結なのか?どうやら違いそうだ。エンディングでは、ナーグプルに住む「チークー」を呼びつけるサルカールの姿と、すっかりサルカール一家に溶け込んだアニーターの姿が描かれており、さらなる続編への伏線を十分臭わせるものだった。今度はアイシュワリヤー・ラーイが主演となるのだろうか?そうなったらビックリである。

昨年アビシェーク・バッチャンと結婚し、アイシュワリヤー・ラーイはバッチャン家の一員となった。結婚後、アミターブ・バッチャン、アビシェーク・バッチャン、アイシュワリヤー・ラーイの3人が共演したのは初めてだ。それだけでネタは十分なのだが、決してそれに留まらず、3人ともベストの演技を見せていた。特にアイシュワリヤー・ラーイは自慢の神々しい美貌を潔く捨て去ったかのような渾身の演技を見せており、素晴らしかった。脇役陣も皆個性的な演技で映画を盛り上げていた。

「Sarkar」は「ゴーヴィンダーゴーヴィンダーゴーヴィンダー・・・」という印象的なBGMも話題になったが、続編「Sarkar Raj」でもBGMが前作以上に効果的に使われていた。もし「Sarkar

Raj」の中にボリウッド的要素を探すとしたら、BGMへの過度の依存であろう。映像よりも先にBGMで展開を予告することが何度もあり、少しやり過ぎにも思えたが、重厚な雰囲気を醸し出すのに一役も二役も買っていたのは確かである。

「Sarkar」が「ゴッド・ファーザー」シリーズをベースとしていることは自他共に認めるところだが、マハーラーシュトラ州の著名な政治家でシヴ・セーナーの創始者バール・タークレーの半生もモデルになっているのではないかとも言われていた。続編「Sarkar

Raj」は今度はその甥でマハーラーシュトラ・ナヴニルマーン・セーナーの創始者ラージ・タークレーがモデルになっていると言われていたが、見たところそうは感じなかった。

「Sarkar Raj」は、じっくりと腰を据えて鑑賞するタイプのシリアスな映画で、典型的インド娯楽映画ではない。前作を見ている人は続けて楽しめるだろうが、こういう息が詰まるような重苦しい映画が好きなら、前作を見ていない人も関係なく楽しめるだろう。深いところまで見れば、現代インドの急速な発展への警鐘も見て取れる傑作である。

| ◆ |

6月12日(木) Woodstock Villa |

◆ |

今日は5月30日公開のヒンディー語映画「Woodstock Villa」を見に行った。タイムス・オブ・インディア紙のレビューで3.5/5.0の評価を得ている上に、独特の作風で定評のあるホワイト・フェザー・フィルムスの制作だったからである。

題名:Woodstock Villa

読み:ウッドストック・ヴィラ

意味:ウッドストック・ヴィラ(邸宅名)

邦題:ウッドストック・ヴィラ

監督:ハンサル・メヘター

制作:サンジャイ・グプター

音楽:アヌ・マリク

歌詞:ヴィラーグ・ミシュラー、アーリヤンス、マノージ・ムンタシル

振付:アハマド・カーン、ラージーヴ・シュルティー

出演:アルバーズ・カーン、スィカンダル(新人)、ネーハー・ウベーロイ、サチン・ケーデーカル、シャクティ・カプール、グルシャン・グローヴァー、サンジャイ・ダット(特別出演)

備考:PVRアヌパムで鑑賞。

左から、ネーハー・ウベーロイ、スィカンダル、サンジャイ・ダット

| あらすじ |

ムンバイーに住む自堕落な若者サミール(スィカンダル)は、大家に滞納した家賃の支払いを求められ、マフィア(グルシャン・グローヴァー)からは借金の返済を迫られ、金に困っていた。あるときサミールはザーラー(ネーハー・ウベーロイ)というミステリアスな美女と出会う。ザーラーはサミールに、自分を誘拐して欲しいと言い出す。ザーラーは、夫の愛を確かめるために誘拐劇を自作自演しようとしていたのである。多額の報酬とザーラーの美しさに目がくらんだサミールはそれを引き受ける。

ザーラーはサミールを、友人の別荘ウッドストック・ヴィラに連れて行く。サミールは、ザーラーの夫ジャティン・カパーリヤー(アルバーズ・カーン)に電話をかけ、身代金500万ルピーを要求する。だが、ジャティンは警察に通報し、サミールはそれを察知したため、ザーラーと身代金の交換は失敗する。

ウッドストック・ヴィラに戻ったサミールは、ザーラーが死んでいるのを発見する。そこへ何者かから電話があり、すぐに死体を隠さないと大変なことになると脅される。サミールは死体を森の中に埋め、自動車を池に落とす。そして、バンガロールに高飛びしようとする。ところが空港のTVで放映されていたミュージック・ビデオにザーラーの姿が映っているのを発見する。不審に思ったサミールはムンバイーに引き返し、様子を伺う。すると、ジャティンの住むマンションからザーラーが出て来るのを発見する。サミールはザーラーを尾行し、捕まえる。

実は彼女はザーラーという名前ではなかった。彼女の名前はレーシュミー。駆け出しの女優であった。レーシュミーはロケのために訪れたモーリシャスでジャティンと出会い、恋に落ちる。だが、ジャティンの妻ザーラーに不倫現場を見つかってしまい、取っ組み合いの最中にザーラーは死んでしまう。その死を隠すため、ジャティンとレーシュミーはサミールを巻き込んで茶番劇を演じていたのだった。全てを知ったサミールは復讐に乗り出す。

サミールはレーシュミーを使ってジャティンをウッドストック・ヴィラに呼び出し、口止め料として大金を用意させる。そしてレーシュミーと共にその金を持って逃げる。ジャティンはウッドストック・ヴィラに駆けつけた警官に捕まってしまう。空港でサミールとレーシュミーは別々に飛行機に乗り込む。金の入ったバッグはレーシュミーが預かることになった。だが、レーシュミーは違う飛行機に乗って逃げようとする。だが、レーシュミーが持っていたバッグには金は入っていなかった。サミールは元からレーシュミーを信じておらず、偽のバッグを渡したのだった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

二転三転があるスリリングな誘拐劇。プロデューサーのサンジャイ・グプターのトレードマークとも言える乾いた映像美が随所で見られ、緊迫感が出ていたが、惜しいことに細部で脚本の詰めが甘く、最上のスリラーとは言えなかった。

映画の難点はいくつかあるのだが、もっとも疑問に感じたのは、自作自演の誘拐劇を演じてサミールを騙した駆け出しの女優レーシュミーが、事件後もそのまま映画に出演し続けていることである。ジャティンの妻ザーラーを演じ、死を演じたなら、少なくともしばらくは地下に潜るべきで、ミュージック・ビデオへの出演や映画撮影などもってのほかであろう。その点でこの計画犯罪は破綻していると感じた。また、ザーラーとレーシュミーの顔が偶然似ているという設定であったが、いくら気が動転していたと言っても、ザーラーの死体を見てレーシュミーだと勘違いするほどサミールは馬鹿ではないだろう。スリラーは脚本が命だが、この辺りの脚本の詰めの甘さが作品に決定的なダメージを与えていた。

しかし、本作でデビューしたスィカンダルはしっかりとした演技をしており、将来有望に思えた。スィカンダルはキラン・ケールの息子であるが、前夫との間の子であるため、現在の夫であるアヌパム・ケールとは直接の血のつながりはない。ヒロインのネーハー・ウベーロイも若手だが、前作「Dus

Kahaniyaan」(2007年)とは打って変わってミステリアスでセクシーな役に挑戦して成功しており、これから伸びて行きそうだ。アルバーズ・カーンはもはやベテランの年齢に達した男優だが、兄のサルマーン・カーンに比べるといつまでも見劣りのする人物である。

スリラーにも関わらず、要所要所でミュージカル・シーンが挿入されていた。ストーリーの流れを損なうようなものではなく、むしろうまく流れに乗せられたものもあったが、なくてもよかっただろう。アイテム・ナンバーの「Kyuun」では、サンジャイ・グプターの盟友サンジャイ・ダットが特別出演し、ギターを弾いたりドラムを叩いたりする。

「Woodstock Villa」は、スリリングな展開が売りのハードボイルドな映画だが、このような映画を何本を見ている人にとっては先が読める展開であろう。インド映画の良さもあまり感じられず、無理して見る必要性は感じられない。

| ◆ |

6月13日(金) Mere Baap Pehle Aap |

◆ |

モンスーンの足音迫る今日、本日より公開の新作ヒンディー語映画「Mere Baap Pehle Aap」を見に出かけた。前々から今年の期待作の一本に数えられていた映画である。

題名:Mere Baap Pehle Aap

読み:メーレー・バープ・ペヘレー・アープ

意味:私の父よ、まずはあなたが

邦題:花婿親父

監督:プリヤダルシャン

制作:ラマン・マールー

音楽:ヴィディヤサーガル、タウスィーフ・アクタル

歌詞:サミール

振付:ボスコ・マルティス、シーザー・ゴンザレス、Mプラサード、ポニー・ヴァルマー

出演:アクシャイ・カンナー、パレーシュ・ラーワル、ジェネリア、オーム・プリー、マノージ・ジョーシー、アルチャナー・プーラン・スィン、ショーバナー、ラージパール・ヤーダヴ、ナスィールッディーン・シャー(特別出演)

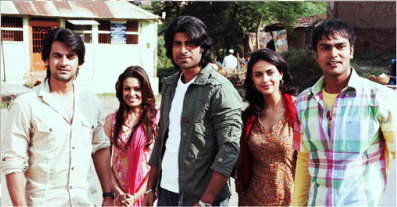

備考:PVRプリヤーで鑑賞。

左から、アクシャイ・カンナー、オーム・プリー、アルチャナー・プーラン・スィン、

パレーシュ・ラーワル、ジェネリア、ラージパール・ヤーダヴ

| あらすじ |

ショッピング・モールで店を経営するガウラヴ(アクシャイ・カンナー)は、父ジャナールダン・ラーネー(パレーシュ・ラーワル)と共に暮らしていた。母はガウラヴが生まれたときに死去していた。ガウラヴの兄チラーグ(マノージ・ジョーシー)は結婚して別の家に住んでいた。ジャナールダンは、親友でトラブルメーカーのマーダヴ・マートゥル(オーム・プリー)に翻弄されて息子にこっぴどく叱られてばかりだったが、父子は強い絆で結ばれていた。

あるときラ-ネー家にローズという名の女性から電話がかかってくるようになる。ローズは、ガウラヴの元クラスメイトで、ガウラヴと将来を誓い合った仲だと自己紹介し、ガウラヴとの間にできた子まで持ち出す。ガウラヴもジャナールダンも大慌てするが、実はローズの正体はシカー・カプール(ジェネリア)という女の子だった。シカーは昔ガウラヴにいじめられたことがきっかけで登校拒否になり、米国へ渡っていた。今回友人アンジャナーの結婚式に出席するためにインドに一時帰国するにあたって、ガウラヴに復讐しようとしたのだった。だが、シカーに悪気はなく、正体が分かってからはガウラヴとシカーは仲直りした。シカーは、大学で音楽を教えるアヌラーダー(ショーバナー)という女性の家に居候していた。

シカーは明るく元気な女の子だった。ジャナールダンは、ガウラヴとシカーが結婚すればと考えるようになる。ある日ジャナールダンはシカーにガウラヴとの結婚を持ちかけるが、シカーはガウラヴとは友人のままがいいと言う。だが、ジャナールダンは話を急がず、気が変わったらいつでも教えて欲しいと言う。

シカーの友人アンジャナーの結婚式が行われることになった。ガウラヴ、ジャナールダン、マートゥルも結婚式に呼ばれ、ケーララ州の村を訪れた。アヌラーダーも結婚式に出席するが、そのときジャナールダンはアヌラーダーと会い、驚く。ジャナールダンとアヌラーダーは実は同じ村の出身で、かつて2人は駆け落ちしようとしたことがあった。だが、2人は駅で捕まってしまい、ジャナールダンは家族から暴行を受け、アヌラーダーは連れ去られてしまった。それ以後、ジャナールダンは屈辱から逃げるようにムンバイー、ロンドンを転々とし、別の女性と結婚もし、現在の地位を築いたのだった。だが、アヌラーダーはジャナールダンへの愛を貫き、独身を通していた。

結婚式以降、ジャナールダンの様子がおかしくなった。その秘密を突き止めたガウラヴとシカーは、ジャナールダンとアヌラーダーをくっつけようとする。最初はうまく行かないが、やがて2人は結婚することになる。また、その過程の中で仲を深めたガウラヴとシカーも結婚を決める。

ところが、父子の同時結婚の前に2つの問題が立ちはだかった。ひとつは、長男チラーグの妻の家族が、ジャナールダンの再婚を認めようとしなかったこと。もうひとつは、シカーの父親(ナスィールッディーン・シャー)が、ジャナールダンがもし再婚するなら、シカーとの結婚は認めないとガウラヴに通達したことである。窮地に立たされるジャナールダンとガウラヴだったが、ジャナールダンは親戚の反対を押し切ってアヌラーダーと結婚することを決め、ガウラヴは父親の幸せのためにシカーとの結婚をも犠牲にすることを決める。

ジャナールダンとシカーの結婚が行われた。それを聞いたシカーの父親は、ガウラヴを呼び出す。ガウラヴは、父親を後回しにして結婚することはできないこと、そしてたとえシカーとの結婚を認めてもらえなくても、一生シカーを待ち続けることを伝える。その見事な心意気を見たシカーの父親は、安心して娘をガウラヴに与える。シカーの父親はガウラヴを試したのであった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

プリヤダルシャン監督と言えば、ボリウッドで「コメディーの帝王」の異名を持つヒットメーカーで、その名を聞くと自然に、徹底的に笑いにこだわった抱腹絶倒の名作コメディー映画の数々が思い浮かぶのだが、「Kyon

Ki...」(2005年)や「Bhool Bhulaiyaa」(2007年)など、コメディーだけではない総合的娯楽映画も送り出している。この「Mere

Baap Pehle Aap」も、予告編などではコメディー映画として売り出されていたが、実際に見てみると、コメディー・シーンは前半に集中しており、残りの部分は父子の絆を核にした感涙映画に仕上がっていた。

前半で面白いのは、50過ぎになってもしつこく結婚相手を探すマーダヴ・マートゥルがラ-ネー家を巻き込んで引き起こす騒動と、「ガウラヴと将来を誓い合った仲」と自己紹介して突然現れるシカーが引き起こす騒動の2つである。ガウラヴが父ジャナールダンを叱りつけるシーンも受ける。なぜなら、普通は父親が息子に言うような叱り文句を、息子が父親に叩きつけているからである。だが、それらが落ち着いた後は、ガウラヴとジャナールダンの父子の絆が強調される。ガウラヴは父親の再婚のために奔走し、ジャナールダンは息子の結婚を夢見る。ジャナールダンが再婚するとガウラヴの結婚が破談となるという難しいシチュエーションに置かれるが、父子の愛でそれを乗り切り、2人はめでたく揃って結婚を果たすという流れになっている。

途中、突然舞台がケーララ州に移るが、プリヤダルシャン監督が元々ケーララ州のマラヤーラム語映画の出身であることを考えれば納得が行く。ケーララ式結婚式、バックウォーターの風景、ボートレースなど、ケーララ州の魅力が凝縮されていた。

前述の通り、予想に反してコメディー・シーンは少ないものの、ボリウッドのコメディー映画には欠かせないパレーシュ・ラーワルやラージパール・ヤーダヴが出演し、笑いを盛り上げている。だが、今回彼ら以上に笑いの渦にいたのは名優オーム・プリーであった。最近とても使いやすい男優に成長して来たアクシャイ・カンナーは、コメディーと感動の入り交じったこの映画の中で自分の仕事をそつなくこなし、評価を着実に上げていた。特別出演のナスィールッディーン・シャーも、ボリウッドお得意の逆転ハッピーエンドの立役者というおいしい役で出演。出番は少なかったが、ねちっこい演技を見せていた。

しかし、白眉だったのはヒロインのジェネリアである。ジェネリアは16歳のときの2003年にヒンディー語映画「Tujhe Meri Kasam」でデビューしたが、同年公開され大ヒットとなったタミル語映画「Boys」に出演したことをきっかけに、南インド映画界で活躍していた女優である。だが、「Mere

Baap Pehle Aap」でヒンディー語映画界にカムバックした。今後、アーミル・カーンの甥イムラーン・カーンと共演する話題作「Jaane

Tu... Ya Jaane Na」が控えており、これからはボリウッドでも注目を浴びる若手女優になりそうだ。はつらつとした若々しい演技が魅力で、表情に表現力のある女優だと感じた。うまくヒット作に乗っていけば、ディーピカー・パードゥコーンに匹敵する人気女優になれるだろう。

「Mere Baap Pehle Aap」は、コメディー映画のように見えてコメディーだけでは終わらない映画である。純粋な大爆笑を求めて見ると期待外れになるかもしれないが、様々なラス(情感)が詰め込まれたマサーラ―映画を味わいたかったら、オススメの映画と言えるだろう。おそらく「Jaane

Tu... Ya Jaane Na」で人気爆発するであろう若手女優ジェネリアをチェックしておく目的で見るのもよい。

昨日からネットがつながらない。ADSLでネットをしているが、電話もつながらないので、電話線がどこかで切れてしまったのだろう。今日中には直ると思ったが、折からの雨の影響か、それとも技術者の怠慢か、夕方まで待っても復旧しなかった。そこで退屈と苛立ちを紛らわすため、今日2本目の映画を見に出かけた。日本に一時帰国していたので、未見の映画が溜まっているのである。今日見た映画は、全くノーマークであったが批評家から上々の評価を得ている「Aamir」である。

題名:Aamir

読み:アーミル

意味:人名

邦題:アーミル

監督:ラージクマール・グプター

制作:ロニー・スクリューワーラー

音楽:アミト・トリヴェーディー

歌詞:アミターブ・ヴァルマー

出演:ラージーヴ・カンデールワール、ガジラージ・ラーオ、ジルミル・ハザーリカー

備考:PVRアヌパムで鑑賞。

ラージーヴ・カンデールワール

| あらすじ |

ロンドンからムンバイーに帰郷した医師のアーミル(ラージーヴ・カンデールワール)は、空港で迎えに来ているはずの家族がいないことに気付く。家に電話をしても誰も出ない。すると、通行人から突然携帯電話を渡され、何者か(ガジラージ・ラーオ)から電話がかかって来る。その男の話では、アーミルの家族は人質に取られており、言うことを聞かなければ家族を殺すとのことであった。仕方なくアーミルは謎の男の言う通りにムンバイー中を駆けずり回ることになる。

アーミルはカラーチーに電話を掛けさせられ、ゲストハウスの一室に宿泊することになり、マフィア風の男から赤いスーツケースを受け取る。その中には多額の現金が入っていた。電話の男によると、それは全世界の「兄弟」から届けられた金とのことだった。会話を通し、次第に男の正体が分かって来る。男はイスラーム教徒で、アーミルに対し、イスラーム教徒としての自覚を促そうとしていた。そして、アーミルに「革命」を起こさせようとしていた。

アーミルはその赤いスーツケースを運ぶことになった。だが、その途中で3人のチンピラにスーツケースを盗まれてしまう。家族の命に等しいスーツケースを失ったことでアーミルは愕然とするが、気を取り直してスーツケースを探し始める。ゲストハウスの下にいた売春婦のおかげでスーツケースは見つかり、それを持って電話の男の指示通りの場所へ行く。アーミルはバスに乗るように命令された。

最後の命令は、「スーツケースを椅子の下に置いてバスから降りろ」だった。その命令を聞いた瞬間、アーミルの脳裏に恐ろしい考えが浮かぶ。チンピラに盗まれたとき、スーツケースは爆弾に入れ替わったのではないか?全て電話の男が仕組んだことではないか?アーミルの予想は正しかった。電話の男は、アーミルをテロリストに仕立て上げようとしていた。だが、家族を人質に取られたアーミルは、指示通りに動くしかなかった。アーミルはスーツケースをバスの椅子の下に置き、信号待ちで止まるバスから降りる。

だが、自分の行為によって罪もない何人もの人々が死んでしまうことを考え、アーミルは思い直す。アーミルは急いでバスの中に戻り、スーツケースを持って外に出る。そして誰もいない場所まで行ってスーツケースを抱いて立ち尽くした。爆弾は爆発し、アーミルは木っ端微塵に吹き飛ぶ。メディアは「ムンバイーの住宅街で1人のテロリストが自爆テロをした」と報じたが、なぜテロリストが一旦バスの中に置いた爆弾を持ち去り、誰もいない場所で自爆したのか、説明できずにいた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1993年のボンベイ連続爆破テロ実行犯たちの心理に迫った映画「Black Friday」(2007年)では、上層部に捨て駒にされるチンピラ風情の実行犯たちの憐れさが迫真の映像と共に描写されていた。一方、「Aamir」では、テロリストとは全く無縁の1人の善良な市民が、人質を取られることで無理矢理テロの実行犯にされて行く過程が描かれていた。ある程度予想は可能ではあるものの、最後の最後まで主人公アーミルに次々と課せられる一連の命令の意味が明らかにされず、非常に緊迫感ある展開になっていた。アーミルが最後に取った行動――

一度設置した爆弾を持ち去って自爆する――は、国のため、国民のためなら、自分と家族を犠牲にする美徳への賞賛と受け止めたらいいだろうか。テロリストはイスラーム教徒同士の国際的な連帯を何度も持ち出してアーミルを原理主義に引き込もうとしたが、アーミルはイスラーム教徒としてのアイデンティティよりも、インド人として、そして人間としてのアイデンティティを重視し、死を選んだのである。

映像にとても力がある映画だった。一般的なボリウッド映画ではムンバイーの美しい部分のみがクローズアップされるが、「Aamir」では逆にムンバイーのもっとも汚ない部分が強烈に映像化されていた。同時に、風景よりもそこら辺にいる普通の人々の姿が強調されており、それがそのまま映画の主題である「何の罪もない一般人を巻き込む無差別テロへの批判」につながっていた。敢えてムンバイーの裏の顔を捉えることに挑戦している点で、映画からムンバイーへの愛をひしひしと感じた。ムンバイーに思い入れのある人は、おそらく気に入るだろう。

ただ、映像に頼るあまり、説明不足の感は否めなかった。もう少し補助的な解説を加えてあれば、監督の主張がもっと明白になったのではないかと思う。このままだと、たまたまテロリストからテロ実行犯に選ばれた不幸な男の悲劇で終わってしまう。観客にイスラーム教徒コミュニティーへの誤解を植え付けてしまう恐れもある。映画を理解する上でもっとも重要なフレーズは、「自分の運命は自分で書くことができる」というもので、この命題が冒頭を含め映画中で数回話題に上った。だが、肉付けが足りなかったために、果たして運命は自分で書くことができるのか否か、結論が導き出せていなかったように思える。1人で自爆の道を選んだアーミルは、運命を自分で書いたのだろうか?それとも結局誰かに書かれた運命に翻弄されただけ?どちらとも言えない結末だったと言える。ある日突然一般人がテロリストになってしまう恐怖は、先行きが見えない人生を暗示しているのだろうか、それとも、本当にこのようなことがインドで起きているということを示したかったのだろうか?映画の最後に一言何か欲しかった。

主演のラージーヴ・カンデールワールはTVドラマで活躍している男優。今回が銀幕デビューとなる。焦燥感をうまく表現できていた。

一般の娯楽映画ではないのでダンスシーンなどはなかったが、音楽がかなり印象的に使われていた。シーンの雰囲気に合った音楽というより、全く外れた音楽が意図的に選ばれている感じで、ある日突然トラブルに巻き込まれた主人公の混乱した心境をより浮き彫りにしていた。

「Aamir」は、決して万人向けの映画ではないが、ヒンディー語映画界でも一筋縄ではいかないような変わった映画が作られていることを示す好例である。

今日の日記は、2006年12月11日の二重言語社会、2007年11月20日の英語の神話の続きである。

ここ数年、インドは華々しい経済発展と共に紹介されることが多くなったが、依然として多くの問題を抱えており、その原因の究明や解決法の議論も盛んに行われている。各分野の専門家がインドのいろいろな問題を取り上げているが、ヒンディー語の専門家としての立場からは、インドの英語格差問題を痛感することが多く、それが諸悪の根源であるとまで考えている。インドでは、富裕層と貧困層の間に英語が巨大な壁となって立ちはだかっている。英語の話せない一般の人々は、どんなにあがいても富裕層に上り詰められない構造ができあがってしまっている。英語は成功のための最低条件であり、英語ができなければ、他にどれだけ卓越したものを持っていても、よっぽどのことがなければまともな職業に就けない。

2008年4月4日付けのヒンドゥスターン紙に、「英語の鏡とヒンディー語の顔(अंग्रेजी का आईना और हिन्दी का मुखड़ा)」と題したアワデーシュ・クマール氏のコラムが掲載されており、日頃考えていることとかなり近い内容だったため、ここに翻訳して転載する。

議論は起こるべくして起きた。知識委員会は、英語を1年生から必修科目にするように推薦する報告書を提出したが、その内容と理論を巡って議論が始まった。推薦状の題名は「格差を是正するため1年生から英語を教えよう」。その中で、以下のようなことが書かれている。「英語の習得と理解は、高等教育への到達、就職、社会貢献のためにもっとも重要である。十分な英語教育を受けずに学校を卒業した学生は、高等教育の世界で自分を身体障害者のように感じている。十分な英語の能力のない者は、我が国の一流教育機関への入学すら困難である。この不利な傾向は、就職の際にさらに強まる。専門分野だけでなく、ホワイトカラー職への就職においても、それが当てはまる。」知識委員会の報告書の前にも、国家ソフトウェア企業協会(NASCOM)やマッキンゼーが2005年に似た内容の報告書を提出している。「インドが2010年までに600億ドルの輸出総額を達成するためには少なくとも230万人の専門家が必要とされるだろう。・・・ITやBPOの分野における仕事は5年の内に2倍になるだろう。そのために我々は2倍の専門家を必要とするだろう。・・・最初から十分な英語能力を身に付けさせるような教育をするべきである。」それ以前にも、同じような提案が、影響力の強い機関だけでなく、個人からも出されて来た。今日、インド諸語に卓越した者がアウトソーシングやITの分野に就職しようとしても就職できない一方で、英語以外に何の専門知識も持ち合わせていない人間が就職できるというのが現状である。コールセンターやIT企業では後者のような若者が働いており、高給を得ている。英語さえできれば、学位すら必要とされないことまである。英語の能力のみが重視されるのだ。このような状況なので、NASCOMのような機関の提案は、現実的で、経済発展のために必要なことのように見える。もし十分な数の英語習得者が用意できなければ、アウトソーシングの分野で中国に負けてしまうというような恐ろしい未来が描かれる。だから、競争の中で生き残り、アウトソーシングの流れを維持するために、我々は英語を必須科目にしなければならない。言語というものは小さな頃から学べば学ぶほど、物になるものである。しかし、それと同時に我々は、日本、韓国、中国、ロシアなど、グローバリゼーションの中で自国の言語によって発展を達成した国々の例を忘れるべきではない。最大の問題は、ヒンディー語や他のインド諸語を下に見る風潮があることである。インド諸語では現代の学問の話をすることができないということまで言われる。

独立からこれだけの年月が経っているにも関わらず、英語教育や英語と結びついた職業のシステムが未だに残っていることも悲劇である。むしろそのシステムを強化してしまったために、高等教育または専門教育において、インド諸語の学生たちは大きな成功を得られないでいる。上流階級や政治家たちは自分の子供たちを英語ミディアムで教育させ、就職に困らないようにさせている。一方、ヒンディー語ミディアムで教育を受けた一般庶民は搾取を受け続ける。よって、英語への需要は高まる。ここではおそらくガーンディーの思想が我々を導いてくれるだろう。著書「ヒンド・スワラージ」においてガーンディーは、「英語教育によって我々は自国を奴隷にしてしまった。・・・英語に責任があるのか、それとも我々自身に?」ガーンディーは英語を完全否定していない。「我々は文明の病気に陥ってしまい、英語なしで仕事ができないほどになってしまった。英語を習得した者は、それを正しい目的のために使用するべきだ。・・・英国人はどのようにして自分の文明に自分で悩むようになったのか、それを理解するために英語を使おうではないか。」

英語格差問題を指摘する人は多いが、どのように解決して行ったらいいのか、具体的な解決案を提示できている人はほとんどいない。アワデーシュ・クマール氏の論調も、「英語教育をより普及させていくことは必要だが、ヒンディー語をはじめとしたインド諸語の地位向上を忘れてはならず、雇用に際しても現地語ミディアムで教育を受けた人々に必要以上の不利があってはならない」というもので、別に何らかの解決法を提示しているわけではない。だが、無理に英語を禁止するとますます英語のエリート語化を推し進めるし、逆に無理に英語を普及させようとしても大量の落伍者を出す結果となって、どちらも社会不安を招く。本当に難しい問題である。アワデーシュ・クマール氏もガーンディーの思想を最後で引用してお茶を濁している。

コラム中では、インドの教育制度特有の「ミディアム」について触れられていた。インドでは、英語と現地語の中から教育の言語を選ぶことができる。現地語ミディアムの学校でも英語の授業があるが、英語の能力はやはり英語ミディアムの学校で学んだ学生の方が圧倒的に高い。全国にある英語ミディアムの学校こそが、英語を流暢に操るインド人エリートたちの養成所となっていると同時に、英語格差社会の元凶なのである。

ところで、英語ミディアムに通う学生の割合はどのくらいなのだろうか?5月19日付けのタイムス・オブ・インディア紙に、国立教育計画経営大学(NUEPA)によって収集されたデータをもとに、ミディアム別の学生数とその増減を分析する記事が掲載されていた。題名は「英語ミディアム学習者急増(English

gains as learning medium)」。題名通り、英語ミディアムの学校に通う子供の数が増えているとの内容であった。2003-04年から2005-06年の間に、英語ミディアムの学習者数は550万人から950万人に増加し、その増加率は74%に達した。インド全体での学生総数が1.3億から1.5億に増加し、その増加率が15%であることを考えると、異常なほどの増加であることが分かる。

だが、この表を見てむしろ強く感じたのは、ヒンディー語ミディアム学習者数が意外のことかなり多いということである。2003-04年で6,310万人、2005-06年で7,830万人。確かに増加率は24%で英語ミディアム学習者数の増加に比べたら少ないが、それでも学生総数の増加率よりも多く、まだまだヒンディー語ミディアムで学ぶインド人の数が多いことが分かる。逆に、カンナダ語やオリヤー語をミディアムに選ぶ学生の数は減少しているし、マラーティー語、テルグ語、タミル語、グジャラーティー語なども微増に留まっている。学生総数における比率でも、英語が6%に過ぎないのに対し、ヒンディー語は52%もある(2005-06年)。一般に、インドの全人口に占めるヒンディー語話者の割合は4割程度とされるが、上の表から察するに、実際は5割を越えている可能性がある。また、増加の割合で見れば確かに英語ミディアムはもっとも勢いがあるが、純増数で見ればヒンディー語は2、3年の間に1,520万人増加したのに対し、英語は400万人程度である。これらを考え合わせると、英語ミディアムが人気を集めつつあることは言えても、ヒンディー語ミディアムが衰退傾向にあるとは決して言えない。また、上の表からは分からないが、英語ミディアムの学生数がもっとも急増しているのは南インド各州においてであるようだ。ヒンディー語圏では、ヒマーチャル・プラデーシュ州、ラージャスターン州、マディヤ・プラデーシュ州で英語ミディアム学生数の割合が増加し、ヒンディー語ミディアム学生数の割合が減少しているものの、ウッタル・プラデーシュ州やビハール州ではほとんど変化がなく、全体として英語ミディアム学生数増加に対するヒンディー語圏の貢献度は低い。

今一度英語に焦点を向けよう。2005-06年には全体の6%の学生が英語ミディアムの学校で学んだことになる。上にも述べた通り、英語ミディアム以外の学生が全く英語に堪能ではないということはないが、十分な英語の能力を身に付けることができる学生の割合を見たら、天と地の差となるだろう。よって、せいぜい数%の人々が要職や高級職に就き、残りの9割以上の人々が成功への道を閉ざされているのがインドの現状だと言っていいだろう。そしてさらに大きな問題は、アワデーシュ・クマール氏も指摘する通り、インドの上層階級になるべき人々が、現地語の正確な知識を持ち合わせないことだ。英語ミディアム学校を卒業した学生は、満足に現地語で文章を書けないことが少なくない。しかも多くの場合、現地語を見下す考えを自然に植え付けられてしまう。彼らにとって、ヒンディー語をはじめとした現地語は「使用人の言語」であり、「無教養者の言語」であり、また「人生の落伍者の言語」であり、学ぶに値しない低級な言語なのである。かくして、エリートと庶民の差はますます広がり、英語格差社会が加速する。

ヒンディー語が、世界の大言語でありながら大言語たりえていないのも、このようなインドの社会の歪みが関係している。もし52%の学生たちが教育媒体言語として選ぶ言語が、名実共にインドの公用語となり、公用語にふさわしい扱いを受けていれば、今頃ヒンディー語は国内外で話者人口に見合った地位を得ていたはずである。だが、現実には数%の学生たちしか完全にマスターしない「外国語」が、富裕層の最低条件として、今でもインドを支配している。

| ◆ |

6月18日(水) インド初、オンラインエロ漫画登場 |

◆ |

「これでインディア」でも度々紹介している漫画家の山松ゆうきち氏。インドで日本の漫画をヒンディー語に翻訳して売り出そうとしたが全然売れず、それでもめげずにその失敗談を「インドへ馬鹿がやって来た」(日本文芸社)という漫画にして売り出した人物である。現在再びインドに来ており、また何やら企てているようである。

「インドへ馬鹿がやって来た」の中で、あまりに漫画が売れないことに苛立った山松氏が、紙にエロい絵をトレースして描いて、それと抱き合わせにして道行くインド人たちに漫画を売ろうとしたがやっぱり無視された、という下りがあった。インド人もエロには興味があるが、エロい絵や漫画には興味がないのだろうか?そのシーンを見てそんな疑問を感じたが、どうもそれは思い違いだったようだ。

インドにも元々、アマル・チトラ・カター社の神話漫画など、漫画は存在したが、最近は大人向け漫画のジャンルも徐々に認知されつつある。少し前には手塚治虫の「ブッダ」の英訳版が販売されて教養層の間で反響を呼んだし、グラフィック・ノベルと呼ばれるアート系の漫画が密かな人気を集めたりしている。そして遂に、現れるべくして現れたと表現すべきか、インド人によるインド人向けのエロ漫画が登場したようである。しかもオンラインかつ無料。つまり、ネット環境のある人なら誰でもどこからでもタダで閲覧可能である。

しかし、一切モザイクなし、局部まで細かく描写されており、どうも法律に抵触しているみたいである。既に当局も動き始めているようだ。サイトを紹介しただけでも罪に問われる可能性があるため、ここでもサイトのURLは明かさないことにする。

インド初のエロ漫画の主人公はサヴィター・バービー。「バービー」とは「兄嫁」という意味のヒンディー語だから、「サヴィター義姉さん」とでも訳そうか。だが、「バービー」という言葉には「兄嫁」や「義姉」だけでは訳しきれないニュアンスが含まれている。大家族制文化の根強いインドでは昔から、男性にとって兄嫁は母親の次に心の拠り所となる女性である。実の姉は結婚すると婚家に嫁いで行ってしまうため、思春期以降は義姉が姉代わりになる。同時に、兄嫁はいろいろな要因から、時に夫の弟と性的な関係に発展してしまうこともあったりするハプニングな存在である。よって、「バービー」は、インド人男性特有のセクシャル・ファンタジーやフェティシズムの象徴なのである。1994年の大ヒット映画「Hum

Aapke Hain Kaun...!」も、バービー(兄嫁)・デーヴァル(夫弟)の微妙な関係をうまく題材にした作品であった。サヴィター・バービーは、それを踏まえての巧みなキャラ設定だと言える。ただし、漫画中では今のところサヴィター・バービーの義理の弟は登場していないし、近親相姦のようなものも取り上げられていない。あくまで「バービー」は「目上の女性」という二次的な意味に留まっており、エピソードごとに、夫以外の未知の男性との禁断の行為が描かれている。

今のところ、英語、ベンガリー語、グジャラーティー語、ヒンディー語、カンナダ語、マラヤーラム語、マラーティー語、パンジャービー語、タミル語の9言語で公開中。これだけ多言語の展開ができるのは、ファンクラブのメンバーが翻訳を手伝っているからのようである。制作の中心はデーシュムク、デクスター、マッドという3人の人物。全員プロフィールは明かしていない。デーシュムクという人物がリーダー格で、脚本を担当し、デクスターとマッドという人物が絵を描いているようだ。また、ゲスト・アーティストも募集中である。アメコミのように、エピソードごとにアーティストが異なり、画風が全く違う。デッサンが稚拙で、登場人物の顔がコマごとに大変身してしまうが、インドの既婚女性の証であるマンガルスートラ(首飾り)やスィンドゥール(額の赤い印)などがインド人男性の独特のフェティシズムをいやが上にも刺激しており、インド人専用ポルノとしてかなり高い完成度を誇っている。ちなみに、エピソード1の画風(下に掲載)はどことなくアマル・チトラ・カター社の漫画を彷彿とさせる。これを描いた人物は同社関係のアーティストなのではないかと思われる。

インド初の国産エロ漫画「サヴィター・バービー」は毎日1ページずつ更新されている。6月現在、エピソード2まで完結しており、現在エピソード3が更新中。ざっと目を通してみたところ、主婦のサヴィター・バービーは、仕事に明け暮れてばかりの夫のためにフラストレーションが溜まっているようで、ブラジャーのセールスマンや、近所の若者たちを誘惑し、欲求の解消に努めているようである。どちらかというと最初はサヴィターが男を誘い、やがて男が暴走し始めると「やめて」と拒否をし始めるが、事が終わると満足して男を褒める、という展開がお約束になっている。おそらく女性人権団体からも「インドの既婚女性の尊厳を貶めている」などと非難の対象となるだろう。

エピソード1の1ページ目

英語版とヒンディー語版を見比べてみたが、全く直訳ではなく、リアルな会話になるように翻訳されていて感心した。放送禁止用語もバッチリ書かれており、ヒンディー語をはじめとしたインド諸語の裏教科書になりうるかもしれない。

それにしても、「バービー」に対するフェティシズムを理解していたとしても、インド初のエロ漫画の主人公に既婚女性のキャラクターが選ばれたのは、「萌え」文化の根強い日本からすると、何とも不思議な気がする。インドでは「恋愛は結婚の後に始まる」と言われるが、それは本当なのかもしれない。そういえば、インド神話上のポルノスターとも言えるラーダーも既婚であり、独身または別の女性と結婚しているクリシュナと不倫の恋愛を繰り広げた。ラーダーもサヴィター・バービーも、インド人男性が何千年も培って来たフェティシズムの体現なのだろう。

インド映画鑑賞は、自分の鑑識眼との闘いである。150ルピー以上のお金と、3時間という時間を賭け、駄作を避けて良作を掴むために映画館に向かう。新聞やネットで前評判を伺ったりレビューを読んだりできるが、インド人に受ける映画が必ずしも自分の好みに当てはまるわけではないし、インド人にそっぽを向かれた映画に光る物を見出すこともある。だから、結局は自分が今まで培って来た鑑識眼と直感に頼るしかない。先週の金曜日から公開された「Summer

2007」は、見ようか見まいか迷いに迷った映画であった。レビューは並くらいのレベル。だが、マハーラーシュトラ州ヴィダルバ地方の農民自殺問題を扱った映画とのことで、無性に惹かれるものがあった。勇気を出して見てみたら、非常にいい映画で、虎穴に入って虎児を得た気分であった。

題名:Summer 2007

読み:サマー・トゥー・サウザンド・セブン

意味:2007年夏

邦題:サマー2007

監督:スハイル・タターリー

制作:アトゥル・パーンデーイ

音楽:ゴウロヴ・ダースグプター

歌詞:ヴィバー・スィン・ウッジャイニー

出演:スィカンダル、グル・パナーグ、ユヴィカー・チャウドリー、アルジャン・バージワー、アーレーク・サンガル、ヴィクラム・ゴーカレー、サチン・ケーデーカル、プラシャーント・ナーラーヤナン、シュエーター・メーナン、アーシュトーシュ・ラーナー、ニートゥー・チャンドラ(特別出演)

備考:PVRアヌパムで鑑賞。

左から、アルジャン・バージワー、ユヴィカー・チャウドリー、スィカンダル、

グル・パナーグ、アーレーク・サンガル

| あらすじ |

ラーフル(スィカンダル)、ヴィシャーカー(グル・パナーグ)、プリヤンカー(ユヴィカー・チャウドリー)、カティール(アルジャン・バージワー)、バガーニー(アーレーク・サンガル)は、ムンバイーの私立医科大学に通う裕福な家庭の子息たちの仲良しグループであった。ラーフルは面倒が嫌いなタイプ。ヴィシャーカーは真面目な医学生で仲間内からはマザー・テレサと呼ばれていた。プリヤンカーはラーフルと一時付き合っていたが、別れた後も彼のことを想い続けていた。カティールはナワーブ(藩王)の家系に育ったプレイボーイ。一方、バガーニーは奥手でお調子者の性格だった。

大学で学生自治会選挙が行われようとしていた。大学に変化をもたらすことを公約に掲げたプラカーシュに嫌気の指したラーフルは、大学から政治を追い出すための政党を立ち上げる。だが、暴力の行使を厭わないプロの学生政治家との駆け引きが面倒になり、ラーフルら5人は、大学の農村実習プログラムに応募する。

ラーフルはてっきりゴア近くの医療センターでヴァカンス同然の実習ができると思っていたが、送られた場所はマハーラーシュトラ州東部のヴィダルバ地方。到着したと同時に、農家の自殺騒ぎが起こり、農村の現実を突き付けられる。そこの医療を一手に引き受けていたのが、ムケーシュ・ジャーダヴ(アーシュトーシュ・ラーナー)という医師であった。

プリヤンカーは持ち前の献身さを発揮し、すぐに患者の検診や治療に参加しようとするが、ラーフルたちは実習修了証明書を金で買ってゴアへ行こうとする。だが、ストライキのためにしばらく公共交通機関が利用できなかった。村の有力者バート・サーハブもよそ者に冷たく、自動車を貸そうとしなかった。仕方なく彼らはその村にしばらく滞在することになる。

その夜、彼らの泊まる政府系ロッジに、バート・サーハブの手下たちが押しかけて来る。借金を払わないディガンバルという男を追って来ていた。ムケーシュのおかげで彼らは退散するが、ディガンバルはロッジに隠れていた。ラーフルたちは無用なトラブルを避けるため、ディガンバルを追い出す。だが、翌朝ディガンバルは森の中で首つり自殺をした状態で発見された。

なぜ農民たちは自殺をしなければならないのか?ムケーシュは5人にその理由を語る。銀行が農民にお金を貸さないため、彼らは地元の金貸しから金を借りるしかなくなる。金貸しは法外な利子を上乗せするため、彼らは借金を返済できず、その額はどんどん膨れ上がる。仕舞いにはどうにもならなくなって一家心中するのである。それを聞き、カティールやバガーニーの心に変化が生じる。

ムケーシュはただの医師ではなかった。彼は農民を救済するため、医療以外の活動も行っていた。彼はバート・サーハブの邸宅に捕らえられたシャンキヤー(サチン・ケーデーカル)を命がけで救出する。シャンキヤーは、村々を巡ってマイクロ・クレジットを通して借金地獄に陥った農民たちを救おうとしている人物であった。ムケーシュは、シャンキヤーの活動を援助し、彼のために全てを投げだそうとしていた。カティールやバガーニーもシャンキヤーに賛同する。だが、いつまでも農民を借金によって支配することを望むバート・サーハブはシャンキヤーの命を狙っていた。

ヴィシャーカー、カティール、バガーニーはムケーシュの医療所で積極的に医療活動を始めるが、ラーフルとプリヤンカーは村の問題に無関心で、村から脱出することに決めた。ムケーシュは彼らのためにジープを用意し、隣の県まで送る。だが、そのジープにはシャンキヤーも乗っていた。ジープはバート・サーハブの息子ラーモージーの襲撃を受け、シャンキヤーは銃弾を受ける。だが、森林を支配するナクサライトに助けられる。シャンキヤーは医療所に運ばれ、手術を受ける。ラーフルはムケーシュのアシスタントをし、医師としての自覚に目覚める。

ナクサライトによって息子が重傷を負わされたことに怒ったバート・サーハブは、警察を医療所に差し向けてシャンキヤーを抹殺しようとする。ラーフルたちはシャンキヤーを逃がそうとするが、プリヤンカー、カティール、バガーニーの3人は警察に捕まって拷問を受ける。また、シャンキヤーのそばにいたヴィシャーカーはラーモージーたちにレイプを受けるが、口を割らなかった。そこに駆けつけたラーフルは、警察が持っていた拳銃で、ラーモージーと2人の警官を射殺する。また、ムケーシュはシャンキヤーと舟に乗って逃げようとするが、警察の銃弾を受けて炎上する。その火災により、ムケーシュが焼け死ぬが、彼は最後の力を振り絞ってシャンキヤーが死んだと見せかける。地元の女警官(ニートゥー・チャンドラ)は、シャンキヤーがラーモージーらを射殺し、自らも死んだことで事件を終わらせることでラーフルと話を付ける。レイプされたヴィシャーカーは大きな病院への入院が必要な状態で、ラーフルたちは救急車と共にその村を去ることになる。

ところが、責任感に芽生えていたラーフルは、このまま村を見捨てて去ることに我慢がならなかった。彼は自ら警官を2人殺したことを自供して自首し、事件をムンバイーに持ち込む。そして、世間の注目を農村の現状へ向けさせようとする。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

発展著しいインドの華々しいイメージの影で、借金苦によって多くの農民が自殺に追い込まれている。1997年以降、インド全土で15万人の農民が自殺したとされる。大都市に住んでいれば全く別の国の出来事のような話が、現実に都市を取り巻く農村で起こっている。「Summer

2007」はその問題を、都市にすむ裕福な若者たちの視点から描いたパワフルな作品だった。「Rang De Basanti」(2006年)に似た切り口ではあったが、より地に足の着いた内容で、現在のインドの問題を理解するのに役立つ映画である。

前述の通り、農民自殺の原因は借金である。インド政府もそれを理解しており、最近思い切って6,000億ルピーもの巨額の資金を投じ、農民の借金の肩代わりをする徳政令を出した。だが、この制度で帳消しの対象になるのは、銀行などの正規機関からの借金である。自殺をする農民のほとんどは、銀行から融資を受けられないほど貧しく、違法な高利貸しから金を借りるしかない。その利子は法外で、借金は雪だるま式に増え、やがて生活もできないほどになる。高利貸しからの非人道的な取り立てもあり、それら全てに苦しんだ末に死を選ぶのであり、政府のこの徳政令は本当の意味での解決になっていない。しかも彼らの借金の額は、都会の富裕層には信じられないほど少額である。映画中では、たった5万5000ルピーの借金によって自殺する農民が描かれていた。そして最大の問題は、毎日多くの農民が自殺している現状を、都市の人々が全く関知していないことである。時々ニュースにはなるが、他のもっとゴージャスでセンセーショナルなニュースに埋もれてしまい、大きな扱いにはならない。しかも、ニュースになることと問題の解決は全く別の次元の話である。「Summer

2007」でも、農村に研修に来た都会の裕福な医学生たちは、最初この農村の現状を「俺たちには関係のないこと」として無視しようとした。都会に住み、オシャレなカフェでコーヒーをすすっていると、しばしばインドが発展途上国であることを忘れてしまうが、農村では未だに中世から脱却できていない酷い生活が続いているのである。インドは昔から都市と農村がお互いに影響を与え合いながらも独自の文化を持って発展して来たが、現代はその格差がどうしようもないほど開いてしまっている。

「Summer 2007」では、農民自殺問題が提起されるだけでなく、その解決のひとつの方法も提示されていた。それはマイクロ・クレジットである。マイクロ・クレジットとは、貧困者向けの担保を必要としない少額融資である。ノーベル平和賞受賞者ムハンマド・ユーヌスがバングラデシュで始めたグラーミーン銀行が有名だが、現在それと同様の試みがインドの農村でも行われつつある。「Summer

2007」では、シャンキヤーという人物が村々を巡ってマイクロ・クレジットの制度を説明し、彼らを救済しようとしていた。たった1,000ルピーの融資を受けた貧しい女性がどのように生活を立て直し、現在子供を学校に通わせることができるようになっているのか、シャンキヤーは村人に熱心に説明していた。

だが、高利貸しはシャンキヤーの活動を面白く思っていなかった。農民が借金苦から解放されてもっとも困るのは、今まで借金によって貧しい農民たちを奴隷化して来た支配層なのである。高利貸しはシャンキヤーを抹殺しようとしていた。一方、貧しい農民たちの医療を一手に引き受けるムケーシュ・ジャーダヴは、医療だけで村人たちを自殺から救うことのできないもどかしさを直感し、シャンキヤーの提唱するマイクロ・クレジットこそが救済の道であると確信する。そして、命を投げ打ってシャンキヤーを助ける。この闘争の中に、都会から来た5人の若い医学生たちが放り込まれ、次第に彼らの情熱に感化されて行くのである。

それらの現実の問題を包括する形で、映画では「変化」の大切さが主張されていた。映画の前半では、大学学生自治会選挙を通し、大学に「変化」をもたらそうとする立候補者プラカーシュの姿が描かれる。だが、ラーフルたちは「今のままで何の不満もない」とプラカーシュをコケにし、挙げ句の果てにラーフルはプラカーシュを負かすためだけに対立候補として立候補までする。だが、農村での実習を通し、5人はインドにどれだけ「変化」を望む人々が多いのかを実感し、そのために命を賭けることを決意する。この点で「Rang

De Basanti」のテーマと似通っていた。

主演は5人の若者だったが、その中で3人が特筆に値する。まず、先日公開の「Woodstock Villa」に続き、スィカンダルが主役ラーフルを演じていた。まだ新人なのにも関わらず落ち着いた演技を見せており、これから伸びて行くことだろう。ヒロインのグル・パナーグは1999年のミス・インディアで、「Dor」(2006年)での演技は高く評価されたが、女優としては成功している方ではない。だが、知的な顔立ちはシリアスな映画にとてもフィットし、「Summer

2007」でも好演していた。もっと多くの映画に出てもいい女優である。もう一人のヒロイン、ユヴィカー・チャウドリーは、大ヒット映画「Om Shanti

Om」(2007年)でセカンド・ヒロインを演じていた女優である。ディーピカー・パードゥコーンの偽物みたいな可哀想な役ではあったが、あれでかなり注目を集めたようで、これからヒロイン女優として出演の機会が増えて行きそうである。他に、アーシュトーシュ・ラーナーやサチン・ケーデーカルなどの演技派俳優が出演し、若者中心の映画をグッと引き締めていた。女警官役で特別出演したニートゥー・チャンドラのみ、場違いな印象を受けた。

音楽には特筆すべきものはないし、不必要なミュージカル・シーンもあった。いくつかのシーンでは、マハーラーシュトラ州の有名な避暑地マーテーラーンで撮影されたと思われる雄大な光景が美しかった。

言語は基本的に英語混じりのヒンディー語だが、マハーラーシュトラ州の農村が舞台となるため、マラーティー語も随分使われていた。ヒンディー語映画の大半はマハーラーシュトラ州の州都ムンバイーで撮影されているが、案外ここまでコテコテのマラーティー語が頻繁に登場する映画は稀かもしれない。

「Summer 2007」は、不思議なことにあまり世間の注目を集めていないが、必見のパワフルな映画である。今年のアルカカット賞候補に挙げたい。

| ◆ |

6月25日(水) ガッバル・スィンを追い求めて |

◆ |

インドの現代文化を語る上で、インド映画とクリケットの知識は欠かせない。これら2つに造詣が深ければ深いほど、現代インドのいろいろな事象を理解しやすくなるし、もしインドに住むなら、これら2つを楽しめるか否かは、インドを楽しめるか否かの大きな分かれ目になる。

インドのクリケットに関する理解を深めようとした場合、現在進行中のクリケットの試合を逐一追うことは重要だ。しかし、むしろ1983年という過去の一点を知るだけで、インドのクリケット文化のかなりの部分を把握できる。1983年は、インドがクリケットのワールド・カップで初優勝した年である。それまでインドは世界のクリケット界では弱小国のひとつで、国内での人気もホッケーに負けていた。だが、1983年の優勝を機に全ては一変した。クリケットは落ち目のホッケーを追い落として国教同然の人気スポーツとなり、世界でもっとも重要なクリケット大国にのし上がったのである。そして、1983年の優勝メンバーたちは、今でも英雄扱いされ、度々メディアに登場する。

では、インド映画において、クリケットの1983年に当たるものはあるだろうか?少なくともこれだけを把握しておけば、かなりのことが理解できるというものはあるだろうか?答えはイエス。それは、1975年に公開された「Sholay」という映画である。

「Sholay」は、286週連続公開という常識外れの記録を作り出したインド映画史上最大のヒット作で、現代でもカルト的人気を誇る伝説の映画である。監督はラメーシュ・スィッピー、メイン・キャストは、ダルメーンドラ、サンジーヴ・クマール、ヘーマー・マーリニー、アミターブ・バッチャン、ジャヤー・バードゥリー、アムジャド・カーン。80年代以降独占的人気を誇るようになるスーパー・スター、アミターブ・バッチャンの人気を決定付けた作品という意味でも重要であるし、この映画の撮影中に、ダルメーンドラとヘーマー・マーリニー、アミターブ・バッチャンとジャヤー・バードゥリーという2大カップルが生まれ、彼らの子供が現在の映画界で活躍していることを考えると、映画スターの家系図上にも重要な影響を及ぼした映画と言える。そして何より、「Sholay」はガッバル・スィンというインド映画史上最高の悪役を生み出した。新人男優アムジャド・カーンが演じた盗賊の親玉ガッバル・スィンは、もちろん架空の人物であるが、さも歴史上の人物のごとく、インド人の心の中に住み続けている。その人気と知名度は、インド独立の父マハートマー・ガーンディーに勝るとも劣らないだろう。ガッバル・スィン登場シーン(参照)は、インド映画の名シーンに必ず選ばれ、現在までそのパロディーが作られ続けている。よって、「Sholay」を見たことがあるか否かで、インド人との会話は全く違ったものとなる。それほど「Sholay」はインド人のメンタリティーに深く結び付いている映画なのである。

「Sholay」は、日本映画とも間接的に関係のある映画である。「Sholay」がベースとしているのは、ハリウッド映画「荒野の七人」(1960年)。よく知られている通り、「荒野の七人」が黒澤明監督の「七人の侍」(1954年)のリメイクであることから、「Sholay」は黒澤映画のリメイクのリメイクということになる。「Sholay」の大部分は広大な荒野で撮影されており、インド風西部劇とでも言うべき雰囲気の映画になっている。イタリア製西部劇のことをマカロニ・ウェスタン(またはスパゲッティ・ウェスタン)と呼ぶが、「Sholay」はそれに倣って「カレー・ウェスタン」とも呼ばれる。

「Sholay」のあらすじを簡潔に書くと、お尋ね者の仲良しコンビ、ヴィールーとジャイが、元警察官のタークルに雇われ、ラームガル村を脅かす盗賊の親玉ガッバル・スィンの退治に乗り出す、というものである。映画の大部分はラームガル村とその周辺で展開する。背景をよく見ると、けっこう美しい場所で撮影されているのが分かる。映画のオープニングにも明記されているが、「Sholay」の野外シーンのほとんどは、カルナータカ州のラーマナガラムという町に組まれたセットを使って撮影された。映画上ではラームガルは北インドのどこかにある村とされているが、実際に映画に出て来る風景は、南インドのものなのである。

「Sholay」のオープニング

ラーマナガラまたはラーマナガラム(Ramanagara/Ramanagaram)は、バンガロールからたった47km、バンガロール・マイソール・ハイウェイ上に位置する非常に交通の便のいい町である。もっとも、「Sholay」撮影時はハイウェイなどなく、道は劣悪だった。俳優やスタッフはバンガロールに宿泊していたようで、人員や機材などをラーマナガラムまで運搬するために、わざわざバンガロールとラーマナガラムの間の道を整備したらしい。「Sholay」は5年に渡って撮影された大作だったために、そういう暢気なことができたのだろう。当時はラーマナガラムにも何もなかったのではないかと思うが、現在ではバンガロールを出てマイソールに向かうと最初に通過する町らしい町になっている。2007年からは同名県が独立し、ラーマナガラムはその県都になった。

ラーマナガラムはシルク産業で有名だが、それ以外に、花崗岩の岩山が乱立する絶景でも有名である。一部ではロック・クライマーたちのメッカとも呼ばれているようで、週末になるとロック・クライミング愛好家たちが集まって来るらしい。だが、一般のインド人にとっては、ラーマナガラムは「Sholay」のロケ地として、かつてラームガル村があった場所として、そして何よりガッバル・スィンの本拠地として、名の知られた場所だ。

僕も「Sholay」が大好きで、前々からガッバル・スィンのアジトへ行ってみたいという衝動に駆られていた。ガッバル・スィンのアジトでガッバル・スィンごっこができたらどんなに幸せだろう?というより、サーンバーになってみたいという欲求があった。サーンバーとは、ガッバル・スィンの手下の一人であり、常に岩山の一番高いところに座っている人物である。マック・モーハンという俳優が演じている。ガッバル・スィンの信認が厚いようで、要所要所で「アレー、オー、サーンバー!」と呼びかけられる。サーンバーはガッバルに問い掛けられたときに口を開くのみで、サーンバー自身の台詞は映画中ほとんどないのだが、「ガッバルの右腕」という要職に就いているためインド人の間でも人気が高く、僕もサーンバーになって岩山の一番高いところに座ってみたいと思っていた。

サーンバー

現在バンガロールに来ており、ラーマナガラムへ行くチャンスがあったので、遂に長年の夢を叶えることができた。バンガロールのケンペー・ガウダ・バススタンド(マジェスティック)で午前11時発マイソール行きのバスに乗り込み、バンガロール・マイソール・ハイウェイを進んだ(25ルピー)。バンガロール郊外のケンゲーリ(Kengeri)を越えると都市は途切れ、一帯は農村となる。バンガロールを出て20kmほど行くと、トヨタの工場のあるビダディ(Bidadi)やワンダー・ラ(Wonder La)というアミューズメント・パークがあるが、それを越えてさらにハイウェイを進む。しばらくはチラホラとダーバー(安食堂)や小さな集落があるだけだが、やがて左右に突出した岩山が見え始める。そしてすぐにちょっとした大きさの町に辿り着く。それがラーマナガラムである。ケンペー・ガウダ・バススタンドからおよそ1時間半で到着した。

「Sholay」はラーマナガラム一帯で撮影されたようだが、インターネットなどで情報収集した結果、どうやらガッバル・スィンのアジトなど、中心になるセットが組まれたのは、ラーマデーヴァラベッタ(Ramadevarabetta)という山のようであった。ラーマナガラム市街地からラーマデーヴァラベッタまでは10kmほどある。幸い、ラーマナガラムにはオートリクシャーがあったので、オートをチャーターしてラーマデーヴァラベッタへ行くことにした。運賃は350ルピーで交渉した。

バンガロール方面から来ると、ラーマデーヴァラベッタへ通じる道は右側になる。ラーマナガラムの市街地に入る前に、ガウスィヤー・エンジニアリング・カレッジ(Ghousia

Engineering College)という大学が右手に見えるが、それを越えて少し行ったところに、右後ろに入って行く小さな道があり、それがラーマデーヴァラベッタへの道になる。一応カルナータカ州観光局作成の黄色い道標もあるので、目印になるだろう。

その小路に入ると、一気に時計の針が巻き戻され、映画の世界へとワープする。「Sholay」のオープニングでは、ラームガル駅からタークルの邸宅までの風景がそれとなく映し出されるが、それとよく似た光景が眼前に広がり、興奮を促した。

オープニングの1シーン

美しい湖

ラームガル村

タークルの邸宅

ラーマデーヴァラベッタ近辺の風景

その道の終点は、ラーマデーヴァラベッタ山の登山口になっている。実はこの山の中腹にはラーム寺院があり、周辺の人々の信仰を集めている。とりあえず寺院まで上って行ってみることにした。

ラーマデーヴァラベッタ山の登山道入り口

しばらく石段を上って行くと、岩山と岩山に挟まれたちょっとした平地があり、ラーム寺院があった。だが、いまいちピンと来ない。「Sholay」で見たのと全く同じ風景に出くわさないのだ。こういう地理感覚には敏感な方なので、映画で一度見たことのある風景と同じ場所に来たら、大体それと分かると自負しているのだが、どうもそういう感じがしないのである。

ラーム寺院

そばの小高い岩の上にはチャトリー(東屋)があり、一休みできるようになっていた。そこには3人の小柄なインド人が座っていた。地元の人かと思って話しかけてみたが、彼らはジャールカンド州出身であった。やはり「Sholay」のロケ地ということでここに来たようだが、正確にどこで撮影されたのか分からず、休んでいるとのことであった。

チャトリー

ラーム寺院の裏手にはさらに道が延びており、ラーマデーヴァラベッタ山のもっとも高い場所まで上れるようになっている。だが、巨岩の岩肌にへばりついて上って行かなければならないような恐怖の道もあり、頂上へ行くのには多少の危険を伴う。ラーマナガラムがロック・クライミングでも有名な理由が何となく分かった。

ラーマデーヴァラベッタの頂上に通じる階段

しかし、風景というのは上へ行けば行くほどよくなるものだ。途中、ガッバル・スィンのアジトらしき場所には出くわさなかったが、頂上からの眺めは最高であった。この辺りには同じような岩山が点々としているのがよく分かった。

頂上からの眺め

しかし、風景を見にこんなところまで来たわけではない。一体ガッバル・スィンのアジトはどこなのか?途中出会った地元の人の話を総合すると、ガッバル・スィンのアジトはラーマデーヴァラベッタの山の上ではなく、その途中にある村の近くにあるらしい。そこで山を下りてそこまで行ってみることにした。

村で数人の人々に「ガッバル・スィンのアジトはどこか?」と聞いてみたところ、大体同じ方向を指さすので、そちらへ行ってみた。ラーマデーヴァラベッタ山の手前にある小振りの岩山の麓のようである。そちらへ歩いていると2人の子供たちが後を付いてきた。ヒンディー語が通じなかったが、「ガッバル」という言葉だけは分かったので、おそらくガッバル・スィンのアジトの場所を知っているのだと考え、彼らに道案内を頼んだ。

しばらく歩いて行くと、小さな池があった。周囲では家畜が放牧されている。隅には、タミル・ナードゥ州マーマッラプラム(マハーバリプラム)の見所のひとつ「クリシュナのバター・ボール」のような岩もあった。子供たちはこの池を指さして「ボクシング、ボクシング」としきりに訴える。「Sholay」の中に、こんな池で戦いをするシーンが出て来ただろうか?

ボクシングの池?

だが、おそらくこの池は、ヘーマー・マーリニー演じるバサンティーがシヴァ寺院に参拝するシーンで背景として出て来た池なのではないかと思う。かなり一致した特徴が見られた。

シヴァ寺院参拝のシーン

あと、後ろに見える山の形が、「Sholay」の1シーンの背景の山の形と一致した。少なくともラーマナガラムのこの場所で「Sholay」が撮影されたのは間違いなさそうだ。

山の形が一致

そしてさらに進むと、ゴツゴツとした岩で囲まれた場所があった。子供たちは「ここだ」と言って立ち止まってしまったが、どうもそうとは思えない。実はガッバル・スィンのアジトを特定するため、秘密兵器を持って来ていた。それはポータブルDVDプレーヤーと「Sholay」のDVD。早速DVDを再生させ、ガッバルが登場するシーンを見てみたが、映画中に出て来たのと同じ岩は見つからなかった。

ガッバル・スィンのアジト

しばらく辺りを歩き回ってみたが、残念ながらそれらしき場所を見つけることはできなかった。雨季で樹木が生い茂ってしまったため、映画のような荒野の状態が再現されていないだけかもしれない。また、木々によって道がふさがれてしまい、今は行けない状態になっているのかもしれない。30年以上の歳月が経つ内に全く風景が一変してしまったのかもしれないし、場所が間違っているだけなのかもしれない。村人の中には「ガッバル・スィンのアジトも映画用に作られたセットでもう破壊されてしまった」と言っている人がおり、本当にもう存在しない可能性もある。しかし、映画をどう見ても岩だけは本物で、現場に岩だけでも残っているのではないかと思うのだが、どうなのだろうか?

この岩山のどこかにガッバル・スィンのアジトが?

2008年6月15日付けのヒンドゥスターン紙によると、近くの村に住むゴーナー・スィッディヤーという人物が「Sholay」ツアーの専門ガイドになっているようで、もし彼を探し出すことができれば、ガッバル・スィンのアジトまで簡単に辿り着くことができるかもしれない。村の子供たちも大人を真似て観光客を「Sholay」ロケ地まで連れて行き、小遣い稼ぎをしていると書かれていたが、僕が実際に子供たちに道案内してもらった限りでは、彼らは正確な知識を持っていなさそうだ。また、もしかしたらスィッディヤー氏もいい加減な場所を「ガッバル・スィンのアジト」と言って観光客を喜ばせているだけかもしれない。ポータブルDVDプレーヤーを持って行って、映画と同じ岩を特定するまでは、地元の人の言うことも信用できない。ぬか喜びは禁物である。

ところで、ラーマデーヴァラベッタまでチャーターしたオートの運転手は「Sholay」を知らなかった。実は「これでインディア」で、「Sholay」を知らないインド人はいない、とでも書こうかと思っていたが、どうも、特に南インドの田舎の方では、「Sholay」を知らないインド人というのも存在するみたいである。インドはあまりに広く、マハートマー・ガーンディーを知らないインド人というのも存在するので、「インド人全員が云々」という発言はよっぽどのことがない限り慎まなければならないと感じた。

と言う訳で、けっこう準備をして行った積もりであったが、今回の訪問ではガッバル・スィンのアジトを見つけ出すことはできなかった。雨季は樹木が生い茂ってしまうため、ガッバル・スィンのアジトを見つけ出そうと思ったら、草木が枯れて道が開ける乾季の方が楽だろう。また、「Sholay」ロケ地を完全に把握したガイドを雇わなければ、辿り着くのは不可能だろう。

ガッバル・スィン

「Bahot Yarana Lagta hai...」

どうやら僕もタークルのように、ガッバル・スィンを追い求める1人になってしまったようである。ガッバル・スィンに会える日はいつか来るのだろうか?

| ◆ |

6月28日(土) Via Darjeeling |

◆ |

昨年、「Bheja Fry」という映画が公開された。低予算ながら緻密な脚本と俳優の演技力に支えられた見事なコメディーで、都市部を中心にスマッシュ・ヒットを記録した。どうやら「Bheja

Fry」のような低予算の佳作がこれからボリウッドでも増えて行きそうである。現在公開中の「Via Darjeeling」も、演技に定評のある俳優たちによる、脚本主体の映画であった。

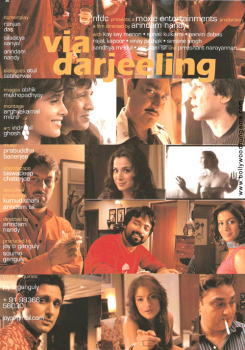

題名:Via Darjeeling

読み:ヴァイア・ダージリン

意味:ダージリン経由で

邦題:ダージリン・ハネムーン

監督:アリンダム・ナンディー

制作:ジョイ・ガーングリー

音楽:プラブッダ・バナルジー

出演:ケー・ケー・メーナン、ソーナーリー・クルカルニー、パルヴィーン・ダヴァス、ラジャト・カプール、ヴィナイ・パータク、シモン・スィン、サンディヤー・ムリドゥル、プラシャーント・ナーラーヤナン

備考:PVRベンガルールで鑑賞。

2段目左から、ソーナーリー・クルカルニー、ケー・ケー・メーナン、

ヴィナイ・パータク、ケーケー・メーナン

3、4段目左はラジャト・カプール、3段目中央はシモン・スィン、

4段目中央はプラシャーント・ナーラーヤナン、右はソーナーリー・クルカルニー、

5段目左から、パルヴィーン・ダバス、サンディヤー・ムリドゥル、

ヴィナイ・パータク

| あらすじ |

舞台はコールカーター。ある雨の晩、警察官のロビン・ダット(ヴィナイ・パータク)は、友人たち(ラジャト・カプール、シモン・スィン、プラシャーント・ナーラーヤナン、サンディヤー・ムリドゥル)に2年前にダージリンで起こった事件のことを話していた。

お見合い結婚をしたアンクル(ケー・ケー・メーナン)とリムリー(ソーナーリー・クルカルニー)は、ダージリンにハネムーンに来ていた。ところが帰る日になって突然アンクルが失踪してしまう。この事件を担当したのが、当時ダージリンに駐在していたロビンであった。ロビンはリムリーを事情聴取する。その中で、アンクルと喧嘩をした運転手と、リムリーの後を付けてきた男ボニー(パルヴィーン・ダバス)が容疑者として浮上する。だが、とうとうアンクルの行方は分からなかった。

この事件に興味を持った友人たちは、その真相について思い思いのストーリーを語り出す。アンクルは自殺したのだ、という説から始まり、ボニーはリムリーの恋人で、リムリーに強要される形でボニーがアンクルを呼び出して殺したというリムリー黒幕説、ハネムーン中のリムリーの前に、米国から帰って来た元恋人ボニーが現れ、殺し屋を雇ってアンクルを殺した説、実は行方不明になったのはリムリーの方で、アンクルが殺し屋ボニーを雇ってリムリーを殺した説など、好き勝手なストーリーが飛び出す。仕舞いには話がだいぶ変わってしまい、アンクルはコールカーターで女優と結婚して暮らしていることになってしまった。

そんな談話を楽しんでいたところ、ロビンの電話が鳴る。事件が起こり、ロビンは席を外さなくてはならなくなった。ロビンは家を出て行く。それと同時に、到着が遅れていた1組のカップルがやって来る。その2人こそ、リムリーとボニーであった。

一度は出掛けたロビンだったが、電話を忘れたことに気付き、家に戻って来る・・・。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

この映画でまず中心になっていたのは、迷宮入りした事件に対してあれこれ勝手に妄想を膨らませ、意外な展開に持って行って楽しむ都市中産階級たちの悪趣味な性質であった。ただしそこに全く批判の色はなく、あくまで現代の都市在住インド人のリアルな日常をそのまま切り取ったかのような展開になっていた。彼らが妄想する「真相」は映像でもって描写され、後で新たに付け加えられる妄想上の「新事実」もその映像とミックスされて展開して行く。そのテクニックは黒澤明監督の名作「羅生門」(1950年)の延長線上にあるように感じた。

この映画の中で重要な伏線になっていたのは、雨の晩のパーティーに遅れて来ることになっていた1組のカップルであった。エンディング直前に彼らは姿を現すのだが、彼らは、ロビン・ダットが語っていたダージリンでの失踪事件の当事者リムリーと、謎の尾行男ボニーであった。ということは、ボニーとリムリーが共謀してアンクルを殺したという線が有力になる。だが、ロビン・ダットがリムリーと顔を合わせる直前に映画は終わってしまい、結局失踪事件の真相は観客の想像力と妄想に任されることになる。映画を見終わった観客が、事件の真相をさも映画の中で語り合っていた友人たちと同じような形でああでもない、こうでもないと話し合うような場面が生み出されることが、監督の本当の狙いであるように思えた。

ケー・ケー・メーナン、ラジャト・カプール、ヴィナイ・パータクなど、演技派俳優が揃い踏みで全く死角はなかった。ソーナーリー・クルカルニーは久しぶりにスクリーンで見た。寡作な上に決して成功している女優ではなく、「Via

Darjeeling」ではかなり老けてしまったという印象が強かったのだが、このようなアート系映画に新天地を見出せればいいのではなかろうか。サンディヤー・ムリドゥルやシモン・スィンも一線で活躍している女優ではないが、演技派として成長しつつある。

映画の制作陣にはベンガル人が多いが、言語はヒンディー語と英語である。かつてこのような映画は英語オンリーか英語メインで作られることが多かったのだが、現在はヒンディー語と英語を3:2ぐらいの割合で使用するのが主流になっている。

「Via Darjeeling」はメインストリームの娯楽映画ではないので、一般のインド映画ファンには向かない。そればかりか、芸術映画を見慣れている人でも、この映画の真の狙いは理解できずに終わってしまうかもしれない。構造上、1人で見るよりも多人数で見た方が映画を見た後に楽しめるだろう。よって、「Via

Darjeeling」は極度に観客を選ぶ映画だと言える。今年のボリウッド映画の中では野心的な作品の部類に入るだろう。