| ◆ |

9月1日(金) デリーのジャガンナート寺院 |

◆ |

JNUの寮に生活の場を移し、早速新しい友人が出来た。隣の部屋に住んでいるゴーパールである。隣の部屋に住んでいる、と言っても、その部屋は彼のものではない。友人の部屋だ。彼は今年からJNUに入学したばかりのため、まだ寮を宛がわれておらず、それまで友人の部屋に居候しているというわけだ。JNUでは日常茶飯事である。僕がすぐに部屋をもらえたのは、外国人だからである。外国人留学生には優先的に部屋が宛がわれるが、通常のインド人学生は申請から何ヶ月も待たなくてはならない。

ゴーパールは、オリッサ州出身のテルグ人という少し複雑な背景を持っている。ゴーパールの故郷はオリッサ州南部のブラフマプル(Berhampur)。アーンドラ・プラデーシュ州との州境近くであるため、多くのテルグ人が住んでいるらしい。

ゴーパールが、おいしいオリッサ料理が食べられる場所があると言うので、今日は一緒にそこへ行くことにした。場所はハウズ・カース・ヴィレッジ近くのジャガンナート寺院。今まで何度も前を通りがかって気にはなっていたのだが、中に入ったことはなかった。どうやらここで毎日オリッサ料理のプラサード(供物のお下がり)が食べられるらしい。ただし、通常はとても混み合うため、予め電話をして予約をしておかなければならないらしい。ゴーパールが予約を入れてくれた。

午後8時頃にJNUを出て、ジャガンナート寺院へ向かった。ジャガンナートはオリッサ州プリーに鎮座するユニークな風貌をした神様である。デリーにあるこのジャガンナート寺院は、デリー在住オリッサ人コミュニティーの憩いの場となっている他、ダラムシャーラー(巡礼宿)もあり、巡礼者が滞在することもできる。ヒンドゥー教の寺院は時々かなり臭くて不潔なことがあるが、この寺院はかなり清潔に管理されていた。

デリーのジャガンナート寺院

まずは地下に降りて行って、カウンターでプラサード用のクーポンを購入した。1枚30ルピー。その後、靴を脱いで地上部にある寺院を参拝した。本場プリーにあるジャガンナート寺院は、ヒンドゥー教徒以外立入禁止であるため、日本人で中を覗くことができた人は稀であろう(数人、運よく中を見ることができた日本人を僕は知っている)。だが、このデリーのジャガンナート寺院は誰でも入ることができ、ジャガンナートを拝むことができる。また、ヒンドゥー教の寺院の多くは、ご神体の写真撮影厳禁であるが、ここでは余裕で撮らせてもらえた。

一番右の黒い像がジャガンナート

左は兄のバララーム、中央は妹のスバドラー

ここでは午後9時からアールティー(セレモニー)がある。9時前になると一旦本殿は閉められる。そして時刻になると扉が開き、参拝者が本殿に集まって来る。やはり皆オリッサの人のようだ。しばらくすると、いよいよご神体の登場。ガルバグリハ(聖室)の扉が開く。すると、参拝者たちの中の有志が、その場に置いてある鐘を手に取っておもむろに打ち鳴らし始めた。僕も鐘をカンカン打ち鳴らした。

鐘を打ち鳴らすゴーパール

10分くらい延々と鐘を打ち鳴らした後、今度は僧侶たちが外から食事を運んで来て、ご神体の前に並べた。人間が食べるのと変わらないターリー(定食)である。僧侶たちはそれをご神体の前で混ぜ合わせ、空になった皿を片付ける。そして、混ぜ合わせれた料理がプラサードとして参拝者たちに振る舞われる。ここでは少量のプラサードしかもらえないが、クーポンを買った人は、地階で本格的な夕食を食べることができる。

地階ホール

地階は広々としたホールになっており、長細い布が地面に敷かれている。その布の上に腰を下ろすと、僧侶たちが目の前に使い捨ての皿とアルミ製のコップを置いて行き、しばらくするとご飯、サブジー(野菜カレー)、ダール(豆カレー)などを順番に盛って行く。スプーンはないのでインド式に手で食べなければならない。

プラサード

プラサードだと思ってなめてはいけない。ゴーパールが豪語するだけあって、これはかなりうまい。使っているギー(油)が特別らしい。絶妙の味付け。しかも、使い捨ての皿が出て来ることからも分かるように、そこらのダーバー(路上の食堂)に比べて断然清潔である。オリッサ州には行ったことがあるのだが、オリッサ料理はあまり記憶がない。だが、こんなにおいしい料理が食べられるなら、もう一度行ってみたいものである。また、こんなに安くてうまい料理が食べられる場所がデリーの寺院にあったとは新鮮な驚きだった。果たしてデリーにある他の地方寺院でも同じようなプラサードが食べられるのだろうか?そういえばRKプラムにはケーララ州のアイヤッパ寺院があったな・・・。ケーララ料理が食べられたりしないものだろうか?

オリッサ料理、最高!

このジャガンナート寺院は、知る人ぞ知るの穴場ではあるが、知っている人はやっぱり知っているので、普段は座る場所がないくらい混雑するらしい。今日は一日中雨が降ったり止んだりしていたためか、幸いにも寺院は空いていた。オリッサの人と一緒に行くのが一番いいが、けっこう寛大なので、一人で行っても問題ないと思われる。

一応ジャガンナート寺院の連絡先を載せておく。寺院の正式名称は「Sree Neelachala Seva Sangha Delhi」と言うようだ。住所は「Block-C,

SDA, Hauz Khas, Village Road(Bhagwan Jagannath Marg), New Delhi」、電話番号は「011-26966978,

26868488」。オーロビンド・マールグからハウズ・カース・ヴィレッジへ向かう道の左側にあり、すぐに分かるだろう。ご神体が昼食を食べる時間は午後12時半、夕食時間は3月から9月まで午後9時、10月から2月まで午後8時となっている。ご神体が食事をした後に、地階で人間も食事ができるようだ。

| ◆ |

9月3日(日) Phonetic Input Tool |

◆ |

最近、マイクロソフトがPhonetic Input Toolというアプリケーションのベータ版を提供している(現在バージョンは1.1)。これは、インドの13言語の文字をアルファベット綴りで簡単に入力することができるようにするアプリケーションである。今現在、BhashaIndiaのトップページから登録ができる。登録から数日後にメールが送られて来て、その指示通りに操作していけば、ダウンロードすることができる。対応している13言語とは、ヒンディー語、パンジャービー語、ベンガリー語、グジャラーティー語、タミル語、テルグ語、カンナダ語、マラヤーラム語、マラーティー語、サンスクリット語、アッサミー語、オリヤー語、コーンカニー語である(ただしオリヤー語はWindows

Vistaから対応予定)。

同じようなアプリケーションにIndic IMEがある。ヒンディー語、タミル語、カンナダ語、グジャラーティー語、マラーティー語、マラヤーラム語、ベンガリー語、テルグ語に対応したIMEがあり、同じくマイクロソフトのBhashaIndiaで提供されているアプリケーションである。やはり、アルファベット綴りでヒンディー語などの文字を入力できるようになる。このヒンディー語版の詳しい使用法は、ヒンディー語入力の方法で解説している。僕はヒンディー語を入力する際は、このHindi Indic IMEを愛用している。

Phonetic Input Toolの優れた点は、13言語全ての文字をほぼ同一のタイプ方式によって入力できることだ。インドで使われている主要な文字は、英語とウルドゥー語以外同じ起源を持っているため、そのシステムはかなり似ている。だから、ひとつの文字をマスターすれば、他の文字システムも大体理解できる。ひとつの文字でタイプ方法をマスターしてしまえば、他の文字にも流用が利くというのは嬉しい。インドの13言語を使いこなせる人なんてほとんどいないと思うが、あれば使う機会もあるだろうし、文字の学習や遊びにも使える。また、正常に機能していないのだが、Converting

Charactersという機能もある。どうやらインドの文字で書かれたテキストを、別の文字に変換する機能のようだ。誰が何のために使うのか、いまいち理解不能なのだが、例えばタミル文字で書かれた文章をヒンディー語に変換して、発音だけでも追うことができるようになったりするのかもしれない。

また、Phonetic Input ToolはInternet Explorer(IE)でも使用可能である。Indic IMEは、IEで使える人と使えない人がいて、何の設定の違いでそうなっているのか未だによく分からないのだが(僕は使えない)、Phonetic

Input Toolは少なくとも僕の環境ではIEで使用可能である。

しかしながら、Phonetic Input Toolには大きな欠点がある。それは、入力方法がIndic IMEと若干変わってしまっていることだ。例えば、「イー」と「ウー」の長母音の入力の際、Indic

IMEではそれぞれ「ee」、「oo」とタイプしていたのだが、Phonetic Input Toolでは、「ii」、「uu」になってしまった。これは慣れれば対応できそうなのだが、さらに致命的な変更が反舌音と歯音の入力においてなされている。Indic

IMEでは、例えば歯音「タ」の発音は「ta」、反舌音「タ」の発音は「Ta」とタイプしていた。ところがPhonetic Input Toolでは、前者が「tha」、後者が「ta」になってしまった。これはどうも南インドの言語の表記法に合わせられてしまったように思われる。また、有気音の入力方法も変更された。例えば有気音の「カ」を入力する際、Indic

IMEでは「kha」とタイプしていたのだが、Phonetic Input Toolでは「Ka」になった。

Phonetic Input ToolとIndic IME、どちらがインド人の自然な感覚に近いかと言えば、断然Indic IMEの方である。日本人にとって、「イー」や「ウー」を「ii」や「uu」ではなく「ee」「oo」と入力するのに少し違和感があるかもしれないが、ボリウッド映画の題名などを見慣れていると、こちらの方がより自然である(Meenaxiとか、Cooliとか)。歯音、反舌音、有気音などの入力に関しては、Phonetic

Input Toolはどう見ても異端すぎる。

さらに、Phonetic Input Toolはまだベータ版であるため、バグが多くて実用性に欠ける。僕はすぐにアンインストールしてしまった。Phonetic

Input Toolは、Microsoft Connectというユーザー参加型の会員制サイトとなっており、フィードバックを送ることができる。既に数人のユーザーから上と同じような苦情が寄せられており、これから改善されていくことが期待されるが、今のところ、Indic

IMEが最も使い勝手のよいヒンディー語入力アプリケーションだと言える。

実はIndic IME以外にもヒンディー語を入力するのに適したアプリケーションがある。それは、Hindi Writerというアプリケーションである。これはデーヴェーンドラ・パーラクという人物が作ったもので、IMEを使わずにヒンディー語を入力できる、なかなかの優れものである。IEはおろか、マイクロソフト以外のソフトウェアを含むかなり広範な範囲で使用できる。「これでインディア」制作に使用しているホームページ・ビルダーでも利用できるほどだ(Phonetic

Input ToolやIndic IMEは使用できず)。キーボードと入力文字の関係もそれほど違和感がなく、かなり感覚的にヒンディー語をタイプすることができる。チャンドラビンドゥの入力が多少面倒なくらいか。だが、マイクロソフトの公式なアプリケーションではないため、その点でIndic

IMEやPhonetic Input Toolよりも信頼性に欠けるところがある。

こうなってくると、同じようにアルファベット綴りのタイプ方式でウルドゥー語を簡単に入力できるアプリケーションが欲しいところだ。ウルドゥー文字はインド起源の文字とは全く構造が違うので、Indic IMEのシステムをそのまま流用することが難しいかもしれないが、せっかく「BhashaIndia(インドの言語)」というタイトルを掲げているのだから、かなり長い間インドで重要な地位を占めてきたウルドゥー語、ウルドゥー文字にも配慮すべきだと思う。諸事情によりインド人エンジニアにその開発が不可能だったら、パーキスターン人エンジニアがそれを担当するべきであろう。一応、パーキスターンのラーハウルにある国立コンピュータ新興科学大学(NUCES)付属のウルドゥー言語加工研究センター(CRULP)が、Phonetic Keyboard Layoutというアプリケーションをウェブ上で提供しており、これをインストールすればアルファベット綴りでウルドゥー語を入力することができるようになる。だが、行く行くはPhonetic

Input Toolにウルドゥー語が含まれるべきなのではないかと思う。

最も理想的なのは、Indic IMEのタイプ方式そのままで、Phonetic Input Toolによってウルドゥー語を含む全てのインド諸言語の文字が入力できるようになることであろう。と言うより、Windows

XPに最初から入っているヒンディー語IMEやウルドゥー語IMEのキーボードの使い勝手が悪すぎなので、Windows Vistaでは最初からフォネティック対応のキーボードを標準装備してもらいたいものだ。

| ◆ |

9月4日(月) Lage Raho Munnabhai |

◆ |

役を演じるのが役者だが、時々、ある役の名前がそれを演じた俳優の代名詞になってしまうことがある。渥美清と寅さん、アーノルド・シュワルツネッガーとターミネーター、アムリーシュ・プリーとモガンボなどなど、古今東西どこでもあることのようだ。そして、サンジャイ・ダットとムンナーバーイーも、どうやらその一例と言うことができそうだ。

サンジャイ・ダット演じるマフィアの親分がひょんなことから医学部に入学し、職員や患者の心を掴んで大学病院を改革するという破天荒なストーリーが大受けしたコメディー映画「Munnabhai

MBBS」は、2003年の大ヒット作の1本となった。インド映画の永遠の命題である笑いと涙の融合に見事に成功した同作品は、時にマサーラー映画と揶揄されるインド映画のひとつの完成型であり、ひとつの金字塔だと言える。サンジャイ・ダットが演じたムンナーバーイーと、その片腕のサーキット(アルシャド・ワールスィー)のコンビは、銀幕を離れて一人立ちし、インド人の間で交わされるジョークの主人公となった。映画公開から数年経った今でも、ムンナーとサーキットはムンバイー訛りのヒンディー語で語り合っている。

そのムンナーバーイーが、サーキットと共に遂にスクリーンに帰って来た!その名も「Lage Raho Munnabhai」。先週の金曜日から封切られ、巷の話題となっている。題名はかなり訳しにくいのだが、「そのまま行こうぜ、ムンナーバーイー」みたいな意味になる。題名は元々、「Munnabhai

2nd Innings」だったのだが、それが「Munnabhai Meets Mahatma Gandhi」に変更され、最終的に現タイトルに落ち着いた。監督は前作と同じラージクマール・ヒラーニー、音楽はシャーンタヌ・モーイトラ。キャストは、サンジャイ・ダット、アルシャド・ワールスィー、ヴィディヤー・バーラン、ボーマン・イーラーニー、ジミー・シェールギル、ディーヤー・ミルザー、ディリープ・プラバーヴァルカル、クルブーシャン・カルバンダー、サウラブ・シュクラ、アビシェーク・バッチャン(特別出演)である。

なぜかPVR系列の映画館で上映されておらず、久し振りにチャーナキャー・シネマで見た。

| Lage Raho Munnabhai |

ムンバイーで、悪徳不動産屋ラッキー・スィン(ボーマン・イーラーニー)と組んで、居住者追い出しを生業にしていたマフィアのボス、ムンナー(サンジャイ・ダット)は、ラジオ番組「グッドモーニング・ムンバイー」のジョッキー、ジャーンヴィー(ヴィディヤー・バーラン)に恋してしまった。ジャーンヴィーは、10月2日のマハートマー・ガーンディー誕生日にちなんで、ガーンディーに関するクイズを出し、正答者をスタジオに招待する企画を発表する。ガーンディーのことなどほとんど知らなかったムンナーは、子分のサーキット(アルシャド・ワールスィー)らを使って歴史学者を拉致し、彼らの力を借りてジャーンヴィーと会う権利を獲得する。【写真は左から、サンジャイ・ダット、アルシャド・ワールスィー、ヴィディヤー・バーラン】 ムンバイーで、悪徳不動産屋ラッキー・スィン(ボーマン・イーラーニー)と組んで、居住者追い出しを生業にしていたマフィアのボス、ムンナー(サンジャイ・ダット)は、ラジオ番組「グッドモーニング・ムンバイー」のジョッキー、ジャーンヴィー(ヴィディヤー・バーラン)に恋してしまった。ジャーンヴィーは、10月2日のマハートマー・ガーンディー誕生日にちなんで、ガーンディーに関するクイズを出し、正答者をスタジオに招待する企画を発表する。ガーンディーのことなどほとんど知らなかったムンナーは、子分のサーキット(アルシャド・ワールスィー)らを使って歴史学者を拉致し、彼らの力を借りてジャーンヴィーと会う権利を獲得する。【写真は左から、サンジャイ・ダット、アルシャド・ワールスィー、ヴィディヤー・バーラン】

スタジオを訪れたムンナーは、ジャーンヴィーと初めて出会い、その美しさにさらに虜になってしまう。だが、ムンナーは自分のことを歴史学の教授だと自己紹介してしまう。ジャーンヴィーもムンナー教授に興味を持ち、彼を家に招待する。ジャーンヴィーの家はセカンド・イニングスという名前で、祖父の友人たちが集まる老人ホームのようになっていた。ムンナーは、祖父らの前でガーンディーについて講演するよう頼まれる。残された時間は5日しかなかった。

焦ったムンナーは、図書館に閉じこもり、寝食を忘れてガーンディーに関する本を読み漁る。そんなとき、突然ムンナーの目の前にガーンディー(ディリープ・プラバーヴァルカル)が現れる。ガーンディーの姿はムンナーにしか見えなかった。ムンナーは最初は驚くが、ガーンディーの力を借りて講演を切り抜ける。ジャーンヴィーはますますムンナーに惹かれるようになった。

ムンナーは、ジャーンヴィーやセカンド・イニングスの老人たちを連れてゴアへ行く。だが、その間にラッキー・スィンはセカンド・イニングスを不法占拠してしまった。セカンド・イニングスの物件は、娘シムラン(ディーヤー・ミルザー)の結婚相手の父親クラーナー(クルブーシャン・カルバンダー)が欲しがっていたものだった。ラッキーは何としてもこの結婚を成立させようとしており、ムンナーに内緒でこの物件の差し押さえを行ったのだった。クラーナーは迷信深い人物で、お抱え占星術師バトゥク・マハーラージ(サウラブ・シュクラ)の言いなりになっていた。バトゥクは一度、この結婚は不吉だとして破談を助言したが、ラッキーは娘の誕生日を偽って、何とか破談を回避した。

ゴアでジャーンヴィーにプロポーズしようと思っていたムンナーであったが、セカンド・イニングスが差し押さえられたことを知って急遽ムンバイーへ戻る。ムンナーは、ガーンディーの助言に従い、ラッキーに対して非暴力の戦いを繰り広げることに決める。ムンナーはラッキーの住むマンションの前に立ち、ラッキーに対してセカンド・イニングスの鍵を返すように訴えかけた。同時に、ジャーンヴィーはラジオを使って人々にこの問題をアピールした。その目的のためにジャーンヴィーとムンナーが始めた相談コーナーは、徐々にムンバイーの話題となった。

しかしながら、ムンナーはガーンディーとの約束に従って、ジャーンヴィーに対して自分が教授ではないことを伝えなくてはならなかった。真実を知ったジャーンヴィーはショックを受け、ムンナーのもとを去って行く。セカンド・イニングスを取り戻すために一人でも戦い続けようと決意したムンナーであったが、ムンナーにだけ見えるガーンディーの姿は、実は幻覚であったことが証明されてしまい、大きなショックを受ける。ムンナーはムンバイーを去ることを決め、最後にジャーンヴィーにメッセージを伝えるためにラジオ局を訪れる。

そのとき、ラッキーの娘のシムランの結婚式が行われようとしていた。ところが、シムランは父親がクラーナーに嘘を言ったことを知ってしまい、結婚式を抜け出す。そこで出会ったのがヴィクター(ジミー・シェールギル)であった。ヴィクターは、父親の貯金を株で使い果たしてしまい、自殺を考えていたが、ムンナーに励まされて父親に真実を打ち明け、タクシー運転手をして少しずつ父親に金を返そうとしていた。ヴィクターはシムランに、ムンナーに相談するよう助言する。ちょうどラジオ局にいたムンナーは、シムランに対し、結婚相手の父親に全てを打ち明けるべきだと言う。シムランは結婚式場に戻り、クラーナーに全てを打ち明ける。クラーナーは激怒して式場を去ろうとするが、新郎(アビシェーク・バッチャン)はシムランを気に入り、彼女と結婚する。

また、ムンナーとサーキットは警察に逮捕されてしまうが、ジャーンヴィーは留置所を訪れてムンナーと会い、彼の愛を受け入れる。また、ラッキーもムンナーにセカンド・イニングスの鍵を返す。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

前作「Munnabhai MBBS」は、笑いと涙を見事に融合させながら、社会批判的な主張もしっかりと行っていた映画であったが、本作「Lage

Raho Munnabhai」は、それらに愛国主義的・啓蒙主義的な要素が加わり、さらに完成度の高い映画となっていた。また、コメディー映画でありながら、観客は笑いと共に感動の涙を存分に流すことができる映画であることも特筆すべきである。僕は「Kabhi

Alvida Naa Kehna」(2006年)では全く泣くことができなかったが、この「Lage Raho Munnabhai」では大いに泣かされてしまった。傑作や注目作の多い2006年のボリウッドにおいて、白眉とも言える作品である。

ムンナーバーイーとサーキットのコンビは前作そのままだが、「Munnabhai MBBS」と「Lage Raho Munnabhai」のストーリーに直接の関係はない。前作でムンナーは医学部に入学してチンキー(グレイシー・スィン)と結婚したが、本作のムンナーはまだ独身であり、サーキット以外に共通する登場人物はいない。前作に登場していた俳優の多くが本作でも役を演じているが、前作とは全く別の役である。さらに言えば、特にムンナーとサーキットが出て来る必要のない映画だった。脚本はムンナーとサーキットなしでも成立した。むしろ、あらかじめ完成していた脚本に、ムンナーとサーキットのコンビを後からあてはめたのではないかと思う。それと関係していると思われるが、前作よりもムンナーとサーキットのキャラクターが立っていなかった。ただ、それでもやはりムンナーとサーキットのやり取りは面白く、喜笑のラス(情感)を引き立たせるのに貢献していた。

映画の主題は、「現代に蘇ったマハートマー・ガーンディー」だと言うことができる。インド独立の父と称されるガーンディーの存在感とその思想は、現代インドではすっかり色褪せてしまった。ムンナー自身も、「ああ、あの紙幣に印刷されている奴か」と語っていたが、現代のインドの若者にとって、ガーンディーの存在はその所感と似たり寄ったりのものになってしまっていると思われる。また、インドの役所などにはガーンディーの肖像画が必ず飾られているが、人々はその前で平気で賄賂を受け取り、嘘を付き、暴力を振るい、不正を働く。ガーンディーの姿は、インドの町の至る所で見掛けるが、人々の心の中からはいつしか消えてしまった。そんな現状を、この映画は痛烈に批判していた。

そして、ガーンディー主義哲学を説くのがマフィアの親分というところにこの映画のエッセンスが凝縮されている。悪徳不動産屋ラッキー・スィンに差し押さえられた物件を取り返すために、ムンナーが取った手段はアヒンサーとサティヤーグラハ。アヒンサーとは非暴力、サティヤーグラハとは真理の主張。たまに後者は「真理の把持」などと訳されるが、これは誤訳。サティヤ(真理)をグラハ(把持)するのではなく、アーグラハ(主張)するのである。ムンナーにとって、暴力を使えばいくらでもそんなことは可能だったかもしれないが、彼は敢えて非暴力の道を行き、ラッキーに花を贈り続けることで、真理を主張した。また、ガーンディーはインドの最大の病を「恐怖」だとし、人々の心の中からその恐怖を取り除こうと努力したが、ムンナーも真理を主張するのに、人々を恐怖から解放しようと努める。恐怖を使って商売をしているムンナーがそんな行動をするのはかなり矛盾なのだが、前作からのムンナー・ファンは、それを自然に受け入れることができてしまうから不思議だ。そして、おそらく今でもインド人の心の中には、少しだけでもガーンディーに対する尊敬とプライドが残っているのだろう、ガーンディー主義的な方法を使ってムンナーが次々と問題を解決するシーンに、観客は大いに拍手喝采を送っていた。

つまり、敢えてガーンディーの言葉を借りるならば、この映画でムンナーはサーディヤ(目的)ではなくなってしまっていた。ムンナーは主人公でありながら、主人公ではなかった。ガーンディー主義哲学を観客に伝えるサーダン(手段)になってしまっていた。結果的に、「Lage

Raho Munnabhai」中のムンナーは、前作のムンナーらしさを失ってしまったのだが、その代わり、また別のヒーロー像を確立したと言っていい。きっと、多くの観客も新たなムンナーを受け入れることだろう。

ただし、サーキットのキャラクターにはほとんど変化はなかった。ちょっと抜けているところがあるが、ムンナーの頼れる相棒であり、親分のためなら火の中に飛び込む覚悟もある。映画中、ムンナーがサーキットを平手打ちして叱り付けるシーンがあるが、すぐに2人は仲直りする。もしかしたら、ムンナーバーイー・シリーズは、サンジャイ・ダット演じるムンナーよりも、アルシャド・ワールスィー演じるサーキットの方が重要なのかもしれない。ムンナーは医学部へ行ったり教授になったり何でもできるが、サーキットは常にムンナーの傍にいなければならない。ムンナーバーイーがサンジャイ・ダットの代名詞となっているように、サーキットもアルシャド・ワールスィーの代名詞になっている。

ヒロインを演じたヴィディヤー・バーランは、「Parineeta」(2005年)で衝撃の映画デビューを果たした女優。デビュー作ではシリアスな役を見事に演じ切り、既に大女優のオーラを身にまとっていたが、本作では等身大の魅力を見せてくれた。「Parineeta」に比べて見せ場は少なかったが、いい女優であることに変わりない。これからいい作品にどんどん出演して、名実共に大女優になってもらいたい。今、僕が最も注目している若手女優である。

他に、ボーマン・イーラーニー、ジミー・シェールギル、クルシュ・デーブーなど、前作にも登場していた俳優が本作でも別の役で登場。ボーマン・イーラーニーは相変わらず悪役であるし、ジミー・シェールギルも相変わらず地味で哀れな脇役だった。前作では大いにいじめられたクルシュ・デーブーは、本作では一瞬の登場(グジャラート人弁護士役)ながら、やっぱり痛い目に遭っていて笑えた。ディーヤー・ミルザーはあまり出番がなかった。最後にアビシェーク・バッチャンが特別出演するのはビッグ・サプライズであった。

音楽はシャーンタヌ・モーイトラ。彼は「Parineeta」の音楽監督で、豪華絢爛かつ繊細な音楽を作る印象が強いが、一転してムンナーワールドの音楽を作曲した。前作は「M

Bole To」がムンナーバーイーのテーマ曲のようになっていたが、今回は口笛のメロディーが印象的な「Hai Re Hai」がテーマ曲扱いである。一瞬だけ「M

Bole To」のメロディーも流れはしたが、音楽的には前作とはかなり雰囲気が違う。ちなみに前作の音楽監督はアヌ・マリクだった。

言語はムンバイヤー・ヒンディー。ムンバイヤー・ヒンディーは、元々ムンバイーのチンピラなどが使っている混成言語であり、度々ボリウッド映画でも使用されるが、もはやこの独特のしゃべり方は、ムンナーとサーキット(つまりサンジャイとアルシャド)の専売特許のようになってしまった。この2人ほどムンバイヤー・ヒンディーを使いこなせる人物はボリウッドにはいない。彼らの話す言語も、この映画の楽しみのひとつだと言っていいだろう。特にアルシャド・ワールスィーの流れるようなしゃべり方は必聴である。

占星術師バトゥク・マハーラージの存在は、数秘術などの迷信に洗脳されているボリウッドのスターたちを皮肉っているのだろう。最近、ボリウッドのスターたちの英語の綴りが変わったり、ミドルネームが突然付け加わったりするが、そのほとんどは数秘術の影響である。映画中でも、バトゥクはクラーナーに、名前の前に「K」を付け加えるように助言し、クラーナーの名前は「Khurana」から「KKhurana」になった。クラーナーの妄信はエスカレートし、占いでしか物事を決められなくなってしまう。だが、最後にはムンナーの活躍のおかげで目を覚まし、バトゥクを追い出して名前を「Khurana」に戻すのだった。

ガーンディーを呼び出すときにムンナーバーイーが歌う「ラグパティ・ラーガヴ・ラージャ・ラーム・・・」という歌は、ガーンディーが気に入っていたというバジャン(賛歌)である。基本的にはラームのことが歌われているが、歌詞の中には「アッラー」という言葉もあり、ヒンドゥーとムスリムの融和を説いたガーンディーの哲学に沿った歌となっている。

ちなみに、ジャーンヴィーがジョッキーを務めるラジオ番組の冒頭の、「グッドモーニング・ムンバイー!」というキャッチフレーズのしゃべり方は、ロビン・ウィリアムス主演の「グッドモーニング、ベトナム」(1987年)の真似であろう。

最新情報では、ラージクマール・ヒラーニー監督は次回作の構想を既に練り始めているという。次回作では、ムンナーとサーキットが米国へ渡ると言うが・・・いったいどうなることやら。

「Lage Raho Munnabhai」は、最近ボリウッドで流行の第二弾モノ映画だが、前作を凌駕する面白さを実現しており、今年必見の映画の一本に数えられるだろう。オマケとして、マハートマー・ガーンディーの人生、功績、思想を少しだけ垣間見ることができるのもよい(本当に少しだけだが)。インド映画の真髄を見たかったら、「Lage

Raho Munnabhai」を見るべし!

10月2日の日記ガーンディーギリー論争も参照。

| ◆ |

9月8日(金) ヴァンデー・マータラム論争 |

◆ |

人材開発省のアルジュン・スィン大臣が、9月7日に国民歌(National Song)「ヴァンデー・マータラム」を歌うことを全国の学校で義務付けると発表したことを巡り、ここ数週間、インドでは論争が沸き起こっていた。2006年9月7日は、「ヴァンデー・マータラム」が公式にインドの愛国歌に認定されてからちょうど100年が経つらしく、それを祝ってみんなでこの歌を歌いましょう、というのが一部の人々の主張であった。それに真っ向から反対したのが、国内のいくつかのムスリム政治団体だった。

ややこしいことに、インドには「National Anthem」と「National Song」の2つがある。便宜的に、前者を「国歌」、後者を「国民歌」と訳しておく。まず、インドの国歌は、「ジャナ・ガナ・マナ」である。詩聖ラヴィーンドラナート・タゴールによって作詞作曲された曲で、元々サンスクリット語的ベンガリー語で書かれたものを、より正統なサンスクリット語に近いタッチで歌っている。一方、国民歌は件の「ヴァンデー・マータラム」である。ベンガル文学の巨匠バンキム・チャンドラ・チャットーパディヤーイによって作詞された曲で、その言語はサンスクリット語とベンガリー語のミックスである。メロディーにはいくつかのバージョンがあるが、現在最もよく歌われているのはオール・インディア・ラジオ版と呼ばれているもので、一説によるとスィタールの巨匠ラヴィ・シャンカルが作曲したようだ。

なぜこのような複雑な状態になっているかというと、それは独立後に行われた国歌選定の過程が関係している。1947年の独立後、インドでは立憲議会が開かれ、インド憲法の制定が進められていた。国歌選定も重要課題であった。上記の2曲はどちらも愛国主義的な歌で、独立運動を盛り上げるのに貢献したため、インド国歌の最有力候補であった。1950年1月24日、初代大統領ラージェーンドラ・プラサードは最終的に「ジャナ・ガナ・マナ」を国歌とすることを決定した。しかしながら、彼は同時に「ヴァンデー・マータラム」を「『ジャナ・ガナ・マナ』と等しく扱われるべき曲」と位置づけた。よって、同曲は非公式の国歌、すなわち国民歌として扱われるようになった。

「ヴァンデー・マータラム」が国歌になれなかった最大の理由は、その反ムスリム性にあった。そして、それこそが今回の論争の種にもなっている。

「ヴァンデー・マータラム」は、バンキム・チャンドラ・チャットーパディヤーイが1876年にベンガルの農村の情景に影響されて作った詩であり、彼の代表作のひとつに数えられる小説「Anandmath」の中に挿入された。バンキムは1880年から雑誌「バングダルシャン」において、連載小説の形でこの「Anandmath」を書き始め、1882年12月に出版された。当初、「ヴァンデー・マータラム」は2節しかなく、単に美しい自然を「母」に見立てて讃える歌に過ぎなかったが、1882年に出版された「Anandmath」ではさらに加筆され、「母」の意味はドゥルガー、ラクシュミー、サラスワティーなどのヒンドゥー教の女神にまで拡大された。

まず、ムスリムたちは、「ヴァンデー・マータラム」の中にヒンドゥー教の女神を讃える歌詞が入っていることに敏感に反応している。イスラーム教ではアッラー以外の神を信仰することが禁じられており、「ヴァンデー・マータラム」を歌うことは反イスラーム的な行為だというのが彼らの主張である。イスラーム教徒のこの主張に妥協する形で、「ヴァンデー・マータラム」の最初の2節だけを国民歌として採用しようとする考えもある。実際、1937年に国民会議派は「ヴァンデー・マータラム」の冒頭2節だけを国民歌として採用することを決めたし、現在でも、冒頭2節だけなら問題ない、とする意見が見受けられる。

ところが、「ヴァンデー・マータラム」と反イスラーム性の問題は歌詞だけに留まらない。「ヴァンデー・マータラム」が収められた「Anandmath」自体にも大きな問題がある。この小説は、1772年のベンガル大飢饉と、1773年から北ベンガルで起こったサンニャースィー団の反乱という歴史的事件をベースとした冒険活劇であるが、英国人と共にイスラーム教徒を敵とみなす一方的な記述が多く、以下のような凄惨なムスリム虐殺シーンも登場する。

・・・サンターン(秘密結社の構成員)たちは村や町の方へ走った。そして、途中で出会った旅人や住人に対し、「ヴァンデー・マータラムと言え!さもないとぶっ殺すぞ!」と詰め寄った。菓子屋を襲撃して菓子を頬張る者もいれば、牛飼いの家に押し入ってミルクやヨーグルトをむさぼる者もいた。・・・皆は口々に、「ムスリムは打ち負かされた。この国は再びヒンドゥー教徒のものになった」と叫んだ。・・・村人たちは、イスラーム教徒を殺すために走り回った。夜には群集はムスリム居住地を襲撃し、略奪し、火を放った。多くのムスリムが殺された。中には、あごひげを剃り、身体に泥を塗って、ヒンドゥー教の神様の名前を歌いだす者もいた。彼らは質問されると「私はヒンドゥーです!」と答えた。・・・

さらに問題を複雑にしているのは、「Anandmath」のプロットが、最終的には、インドがムスリムの支配から英国人の支配へ以降することに歓迎の意向を示していることである。「ヴァンデー・マータラム」は反英独立運動のシンボルとして使われて来たのだが、その詩が収められている小説が親英的な結末で終わっているのはあまり格好が付かない。その点も、「ヴァンデー・マータラム」が国歌になれなかった大きな理由である。だが、この点については幾分言い訳ができそうだ。「Anandmath」が書かれた当時、反英的な本は英国政府により片っ端から発禁処分にされてしまっていた。当時の多くの文学は、反英的な主題を巧みに隠しながら書かれていた。だが、反英国支配の代わりに主題にされたのは多くの場合、中世から近世にかけてのムスリム支配であった。文学者は、同時代の英国支配の批判をするために、その主題を現代ではなく歴史に持っていって、ムスリムという「外来の」勢力と英国人を巧みに重ね合わせて文学作品を書いていた。興味深いことに、バンキムの生存中合計5つの版の「Anandmath」が出版されたが、版を重ねるごとに敵役が英国人からムスリムに置き換わっていくことが指摘されている。よって、小説の結末が親英であるからと言って、そのメッセージが英国支配礼賛だったと結論付けるのは早計であろう。

ちなみに、インドの国歌「ジャナ・ガナ・マナ」にも実は同じような問題がある。実はこの歌は、1911年12月28日にインド皇帝でもある英国王ジョージ5世がインドを訪問したときに歌われたもので、この歌の中で歌われている「インド国民の心の統合者」や「インドの運命を担う者」とは、普通に考えたら英国王のことである。ただし、タゴール自身がこの歌を「神に対する賛歌」だと語っていたとの説もある。

話を「ヴァンデー・マータラム」に戻そう。さらによく「ヴァンデー・マータラム」の歌詞を注視すると、「700万人」という言葉が度々出てくる。これは当時のベンガル地方の人口である。つまり、バンキムはベンガルを念頭に「ヴァンデー・マータラム」を作ったのであり、決して全インド的視野に立ってこの詩を作ったわけではなかった。1909年に「ヴァンデー・マータラム」を英訳したオーロビンド・ゴーシュも、この歌を「ベンガルの国歌」と表現している。歌詞の中にベンガリー語が含まれていることからも、この歌が「インド国民の歌」としてふさわしいのかについては疑問が残る。

また、「ヴァンデー・マータラム」がインド国民会議年次大会で国民歌として正式に採択され、歌われた日付が1906年9月7日だったという主張も証拠や正当性に乏しい。元々英国政府の補助的な役割を果たすために結成されたインド国民会議が急進的な性格を持ち始めたのは、ベンガル分割令が制定された1905年の直後に行われた1906年の年次大会であった。このときに「ヴァンデー・マータラム」が採択され、初めて「国民歌」として歌われたとしてもおかしいことではないが、インド国民会議年次大会は毎年12月に行われており、9月7日という日付がどこから出て来たのか、あまり明らかにされていない。また、1896年にはラヴィンーンドラナート・タゴールが既に国民会議派年次大会でこの歌を歌っているし、1905年の年次大会でも「ヴァンデー・マータラム」は歌われている。

「ヴァンデー・マータラム」歌唱義務化反対者の多くはムスリムであるが、「インドに住むなら『ヴァンデー・マータラム』を歌わなければならない!」とスローガンを連呼し、「ヴァンデー・マータラム」の歌唱義務化を最も強硬に主張しているのは、当然のことながら、インド人民党(BJP)、民族義勇団(RSS)、世界ヒンドゥー協会(VHP)、シヴ・セーナーなどの親ヒンドゥー団体たちである。だが、RSSは独立前に「ヴァンデー・マータラム」を重視したことは一度もなく、それも皮肉られている。

このように、「ヴァンデー・マータラム」を巡って、多くの人々がいろいろな意図を持ってこの歌を擁護し、また、攻撃した。結局、アルジュン・スィン大臣は、「ヴァンデー・マータラム」歌唱義務化は命令ではなく単なる助言である、として前言撤回し、9月7日にこの歌を歌うか否かは各州政府の判断に任されることになった。BJPが与党、または政権に参与している州の多くでは、教育機関における「ヴァンデー・マータラム」歌唱が義務化された一方、それ以外の州では任意とされたところが多かった。また、マドラサのようなイスラーム系の教育機関でも「ヴァンデー・マータラム」が歌われた場所があったとの報告がある一方、ラージャスターン州の多くのマドラサは休校となり、ラクナウーでは「ヴァンデー・マータラム」の代わりに「サーレー・ジャハーン・セ・アッチャー」が歌われたりと、様々な反応が見られた。8月以来しばらく論争が続いていたが、結局それほど深刻な事態は起こらずに9月7日は過ぎ去ったようだ。それはそれでよかったと言えるのだが、論争の中心にいるのは無垢な子供たちであり、その子供たちの感情が政争の道具に利用されているのを見るのはいい気持ちがしなかった。こういうひとつひとつの事件が、コミュナルな問題を世代から世代へと受け継がせてしまっているような気がしてならない。

また、これらの論争をざっと調べていて、前々から疑問だったことがさらに大きな疑問となって浮かび上がってきた。それは、なぜインドの国歌は「サーレー・ジャハーン・セ・アッチャー」ではないのか、ということだ。アッラーマ・ムハンマド・イクバールによって書かれ、ラヴィ・シャンカルによって作曲されたこの歌は、「ジャナ・ガナ・マナ」と「ヴァンデー・マータラム」に次ぐ国民的な歌として知られている。以前からずっと思っていたのだが、この「サーレー・ジャハーン・セ・アッチャー」の方が「ジャナ・ガナ・マナ」や「ヴァンデー・マータラム」よりも国歌に適しているのではなかろうか?

思い出話を書かせてもらうと、インド国歌「ジャナ・ガナ・マナ」を初めて歌ったのは、ケーンドリーヤ・ヒンディー・サンスターン(中央ヒンディー語学院)に通っていた頃だった。デーヴナーグリー文字で書かれた歌詞を渡され、歌わされたのだが、「パンジャーブ」とか「スィンド」とか、いくつかインドの地名が羅列されていることが分かった以外、一体何を歌っているのか全く分からなかった。しかも、デーヴナーグリー文字の読み方はヒンディー語読みではなく、サンスクリット語読みであった。せっかくインドの第一公用語であるヒンディー語を習ったのに、インドの国歌はヒンディー語を知っていてもよく分からない歌であることに失望したものだった。最後の「ジャヤ・ヘー、ジャヤ・ヘー、ジャヤジャヤジャヤジャヤ・ヘー」の部分などは滑稽な響きで、何だか中途半端に終わる歌だと、あまり好きになれなかった。

その点、「サーレー・ジャハーン・セ・アッチャー」は、一般にはウルドゥー語の歌だと言われているものの、ヒンディー語の知識でも十分理解できる平易な歌である。特に最初の一行などは、初心者でもよく分かる。ヒンディー語を習い始めた人にとって、間違いなく「アッチャー」という単語はお気に入りのひとつだ。その「アッチャー」がいきなり入っていてくれるのだから、嬉しくなる。この歌が国歌であってくれたら、僕はもっとインドを好きになれたかもしれないと今でも思う。やはり、イスラーム教徒の詩人によって書かれたウルドゥー語の詩であるという点から、パーキスターンと分離独立したインドの国歌にはなりえなかったのだろう。もし、インドとパーキスターンが分離独立せず、ひとつのインドとして独立することに成功していたら、もしかしたらこの歌がインドの国歌だったかもしれない、と時々思う。

| ◆ |

9月10日(日) ヒンディー映画ヒットソング集評に代えて |

◆ |

本日、大阪外国語大学の溝上富夫教授から人づてに、苦心作「ヒンディー映画ヒットソング集」をいただいた。

ヒンディー映画ヒットソング集

これは、1951年〜1980年までのヒンディー語映画のヒット曲を301曲厳選した歌詞・対訳集である。ポケットサイズの歌詞集ならインドで今までいくつか目にしたことがあるが、これだけの規模のものはおそらく古今東西史上初なのではないかと思う。しかも、ヒンディー語(デーヴナーグリー文字)だけでなく、ウルドゥー語でも歌詞が書かれているのは特筆すべきだ。本を開くと、左ページにはヒンディー語とウルドゥー語で歌詞が書かれており、右ページには各行に対応した日本語訳が掲載されている。一目見ればその苦労が直感できる苦心作で、とても感動した。早速この本を手にとって、「Mughal-e-Azam」(1960年)の曲を流してみた。ヒンディー語の歌詞を見つつ歌を口ずさみ、意味が分からない単語があると日本語訳を見る。とても便利だ。よく、詩の翻訳は不可能だと言われるが、この本でも翻訳の苦労が随所に見受けられた。おそらく、もっと日本語としておかしくない訳、さらに言えば文学的に美しい訳にすることもできたのだろうが、ヒンディー語とウルドゥー語の学習者が原文と訳文の比較をしやすいように、直訳と意訳の間の中道主義が取られたようだ。そういう確固たる目的があるなら、そのスタンスは不適切ではないだろう。だから、訳についてあれこれ口出しするのは野暮というものである。

左のページにヒンディー語とウルドゥー語

右のページに日本語訳

溝上教授に「感想を」と求められたようなのだが、このような膨大な仕事の成果を前にしたら、賞賛の言葉以外思い浮かばない。だが、もし不満な点を敢えて挙げるとするならば、索引が貧弱であったことがまず思い浮かぶ。一応、年代順の目次が用意されていたのだが、その他に、曲名ごと、映画名ごとの索引が欲しかった。各曲に作曲家、作詞家、歌手の名前が併記されているとさらによかっただろう。さらに、デザインに関しても一言。表紙がタージ・マハルの写真だったのだが、どうしても旅行ガイドブックのように見えてしまう。映画のポスターを並べるとか、もっとヒットソング集っぽいデザインにできたのではないかと思う。しかし、これらはあくまで二次的な事柄であり、溝上教授の仕事の本質そのものにはあまり関係のないことだ。この本は、「インド映画黄金期」と呼ばれる時期の名曲集であると同時に、同教授の人生の総決算とも言える。ヒンディー語学習者として、溝上教授が以前出版した「ヒンディー語で歌う日本のうた101選」と共に、本棚の上席(神棚と言ってもよい)に並べておくべき本だと思った。

この「ヒンディー映画ヒットソング集」の出版もそうだが、今年は、日本のヒンディー界において大きな出来事がいくつかあった年だ。まず、何と言っても画期的だったのは、古賀勝郎・高橋明編「ヒンディー語=日本語辞典」(大修館書店)が出版されたことだ。まだあまり使いこなしていないが、今までヒンディー語の単語の意味を調べようと思ったらほぼ必然的に英語を媒介にしなければならなかったことを思うと、この本の登場によりヒンディー語学習はかなり便利になったと言える。

さらに、7月29日と30日には、東京外国語大学で世界ヒンディー会議が開催された。世界ヒンディー会議は毎年各地で行われているのだが、東アジア地域で行われたのは今回が初めてだったらしい。僕はちょうどそのとき日本に一時帰国していたので、この会議に出席することができた。東アジアや東南アジアにおけるヒンディー語教育の、歴史の説明と現状の報告が主な議題となっており、学問的な話題がほとんどなかったのが残念だったが、ヒンディー語に関係している人々と会うことができて個人的には有意義だった。しかし、この会議において、インド人やインド人以外の学者の講義を聞き、ヒンディー語に対する懸念がますます強まってしまった。インドでヒンディー語に関する演説や講義を聴くといつも感じることを、やはりこの会議でも感じた。それは、ヒンディー語の変わらぬ立場の弱さ、地位の低さと、それを覆い隠そうとする欺瞞に満ちた言説である。インド人がヒンディー語に対して耳が痒くなるようないい加減な賛辞を並べ立てるたびに、また外国人がヒンディー語の危機に対して滑稽なほど一生懸命に警鐘を鳴らすたびに、ヒンディー語はますます階段を転げ落ちて行ってしまっているかのように感じた。

今、世界から最も注目を浴びている人口10億人以上の大国の公用語が、外国人から憐憫の情を投げかけられるほど衰退してしまっている。しかし、インドに住んでいると、ヒンディー語は決して今にも消滅しそうな瀕死の言語ではないことが分かる。むしろ、ヒンディー語はとても活気があり、よく使われている言語である。デリーのような大都市に住んでいても、ヒンディー語の知識がなければ生活に支障が出るくらいだ。だが、まるで民主主義が正常に機能していないかのように、ヒンディー語の地位はその潜在的な人気から比べたら果てしなく低い。

ヒンディー語の地位の低さは、そのままヒンディー語学習者が直面する問題にも直結している。インド人は、ヒンディー語学習者に対し、容赦なく以下のような質問を浴びせかける。

「どうしてヒンディー語なんか勉強しようと思ったんだい?」

インド人は得てして質問好きで、ズカズカとプライベートに入り込んで来るものだが、ヒンディー語学習者の心を最も傷つけるのがこの質問ではないかと思う。もちろん、質問の内容は同じでも、人によってその質問の裏にはいろいろな動機がある。だが、多くの場合、その動機は疑念と混乱に満ちたものだ。どうしてヒンディー語なんか勉強するんだ?そんなもの勉強して何の役に立つんだ?将来何になるつもりなんだ?その質問の裏には、ヒンディー語に対する軽蔑と無関心が潜んでいることが多い。ヒンディー語学習者のほとんどは、インドが好きでヒンディー語を勉強している。確かに、確固たる目的もなくヒンディー語を勉強している人もいるのだが、若い内ならそれは許されてしかるべきだ。好きなことを学べることほど幸せなことはない。インドにはいろいろな関わり方があり、英語のみを媒介としてインドを理解しようとする人々も多いが、確実なのは、ヒンディー語を通してインドの探索を始めようとする人のインドに対する愛情は、英語しか知らない人の愛情よりも強いということだ。だから、当のインド人からそのような疑念に満ちた質問をされると非常に傷つけられる。しかも、それが1回や2回では済まされないからさらに厄介だ。インドにいればいるほど、インド人と関われば関わるほど、この質問に直面していかなければならないことになる。

問題の原点は明らかである。それは英語だ。インドでは英語があまりにも高い地位を獲得してしまっている。英語が庶民と中上流層を分かち、英語が貧富を分かち、英語が教養人と文盲を分かっている。インド人の体内には、英語にひたすら隷従する奴隷としての血が完全に混ざり込んでしまっており、もう一度どこか別の文明の奴隷とならなければそれは洗浄されないほどになってしまっている。この問題は今に始まったことではない。英語がペルシア語に代わってインドの公用語となった19世紀前半から既に起こり始めていたことだ。20世紀前半、マハートマー・ガーンディーもインド人の英語に対する洗脳を解こうと必死に努力したが、それは失敗に終わった。だが、英語にも増して責任が重いのは、ヒンディー語自身である。ヒンディー語は、公用語となる過程で公用語としての資格を失ってしまった。さらに悪い事に、ヒンディー語はそれでも無理に公用語の椅子に座り込んでしまった。しかもその安楽椅子に安住し、自らをその椅子にふさわしい存在に磨き上げるのを怠けてしまった。しかし、人々の使う言語というのは残酷なまでに事大主義的なものだ。そんな名ばかりの公用語を誰が好んで使うだろうか?賢い人々は皆、名よりも実のある言語を選ぶ。虚勢を張れば張るほど、ヒンディー語は自らを首を絞めることになってしまった。

最近、ヒンディー文学者アムリト・ラーイのヒンディー語に関するエッセイを読んだ。そこに書かれていたヒンディー語に対する憂いは、世界ヒンディー会議で僕が感じた感想とかなり似ていた。その主要部分を、説明するのが面倒な部分を省略しつつ、翻訳してみた。「Sehchintan」という本の「Hamara

Hindi-Prem(我々のヒンディー愛)」というエッセイである。いつ書かれたものなのかよく分からないのだが、1978年以前に書かれたのは確実である。

・・・人は壇上に上がると、どうしてこうも饒舌になってしまうのだろうか?ヒンディー語の守護者を自称する活動家たちは、壇上に上った途端、学生時代に詰め込んだ地理の知識を総動員し、威風堂々と大声で、「ヒンディー語はああだ、こうだ」と演説し出す。話者人口は2億人もいる、カシュミールからカンニャークマーリー(タミル・ナードゥ州)まで、サウラーシュトラ(グジャラート州)からカームループ(アッサム州)まで広大な地域で話されている、などなど。聞いていてとても気持ちがいいものだ。彼らが自分の言葉に酔いしれながら、「ヒンディーは国際的言語だ、英語、ロシア語、アラビア語、フランス語、スペイン語に次ぐ大言語だ」などと語り始めると、我々の心は天にも達するほど高揚する。しかし、なぜだか分からないが、我々は一方でヒンディー語を糧に大はしゃぎしながら、他方でヒンディー語を使うのに人目を忍んでいる。この矛盾の裏には、必ず何か理由があるはずである。

いや、大した理由などない。単によく響く太鼓ほど中身は空っぽなだけだ。ヒンディー語は一体誰の言語なのか、全く分からない。なぜなら、誰もヒンディー語を本当に愛しておらず、自分のものだとすら思っていないからだ。ヒンディー語は皆のものになりはしたが、代わりに誰のものでもなくなってしまった。まるで、貞淑な妻は一人のものだが、淫乱な妻は皆のものであると同時に誰のものでもないかのように。とても悪い例えだが、これは真実だ。真実ゆえに、それを改めて思い知ることで悲しい気分になり、ますます厳しい態度を取るようになる。こんなことになってしまったのはなぜかよく分からない。だが、我々は一度、自分の胸に手を当てて考えてみるべきだ。我々は、ベンガル人のベンガリー語に対する愛情、マラーター人のマラーティー語に対する愛情、タミル人のタミル語に対する愛情、アーンドラ人のテルグ語に対する愛情と同じだけの愛情を、ヒンディー語に注いでいるだろうか?彼らは、日常生活の中で自分の言語を使っている。2人のベンガル人が会えばベンガリー語で会話をする。2人のマラーター人が会えばマラーティー語で会話をする。2人のアーンドラ人が会えばテルグ語で会話をする。だが、我々が顔を合わせると、ヒンディー語を棚に置いて、片言のおかしな英語で会話を始める。そして、それこそが文化人の証だと満足する。手紙のやり取りも我々は英語で行っている。たとえ英国人が見たら卒倒してしまうような英語であってもお構いなしだ。これは文化人の行為ではない。これは、何も他に誇るものがない奴隷の行為だ。自分の言葉も、自分の文化も、自分の衣服も、自分の習慣もない奴隷の行為だ。家族や友人と英語で手紙のやり取りをする上流家庭の人々を見ると、まるで間違ってこの国に生まれてしまったかのようだ。確かに我々の国にも、そのことをよく理解した先進的な人々がいる。だが、ヒンディー語圏に住む我々は、一方でそのような人々のことを、田舎者だとか、郷土愛が強すぎるとか決め付け、他方で「我々はそのように偏屈ではない」と自画自賛し合う。彼らの主張はこうだ――我々にとって、全ての言語、全ての民族は同じであり、我々はそのように壁を作るのは間違いだと考えている、世界は日に日に小さくなっており、全ての壁は取り除かれつつある、このような時勢において、自分の世界に閉じこもるのは全くもって誤りだ!我々はコスモポリタンだ、そして英語はコスモポリタンの言語なのだ。英語を使うことの何が悪いのか!

英語を使うことは別に何も悪くない。だが、何事にも限度というものがある。自分の言語と文化を犠牲にしてまで英語を使うのは恥である。もし遠い将来、単一世界文化なるものができるとしたら、それは全ての文化の融合によってできるだろう。それは、ひとつの強力な文化の前に他の民族の文化が消滅してしまうことを意味しない。全ての文化がお互いに抱擁し合うことによってのみ可能だ。だから、自分の文化を無視して世界文化の話をするのは愚かなことであり、それは実現しえないひとつのニヒリズムだと言うことができる。ここまでは世界文化の話だったが、世界言語の話はさらに遠い未来、まるで形而上の話のように遠い未来の話だ。だから、もし自分の言語を無視して世界言語なるものを持ち出す人がいるとしたら、その人は単に自分の言語がよくできなくて(しかも他の言語もできないだろう!)、自分の言語を愛していないというだけであろう。自分の弱点を言葉のシャワーで覆い隠そうとしたいのだろう。確かに、ベンガル人やマラーター人には、不健全なまでの偏屈な地方主義が見受けられる。だが、それは物事の裏返しだ。自分の言語への愛情と共に、偏屈な地方主義が必ず付いて回ることはない。よいものと悪いものを取捨選択することは可能である。

・・・我々ヒンディー語話者を除き、全ての人々は、自分の言語と文学に対して常に敏感である。皆、自分の興味関心に従って、新しい本を買ったり読んだりし、自言語の文学の動向を注視している。新しい物事について話し合うのを好むのは、文化人としての最低限の基準であるが、我々の地域ではそのようなことはない。庶民は読書を、まるで医者に禁じられたかのように忌避している。本の名前を聞いただけで耳をふさいでしまう有様だ。これ以上の愚かさが他にあるだろうか?彼らは言う――本なんて買うものじゃない!そんな愚か者がどこにいる?金があるから本を買うだって?そんなことしたらみんなの笑い者だ!3冊本を買う金があったら、6回映画を見た方がましだ!歌と踊り、生きた妖精、象と馬、サーカスとジョーカー、嵐のように走る車、盗賊とギャンブル、ピストルとナイフ、スリルとロマンス、こんな娯楽、本にはない!それにもし万一、何か読まなければならなくなったら誰かに借りればいい。何でもいい、あるものを借りればいい、本なんて全部一緒だ、暇つぶしになればいいんだから。最近は政府が図書館を作っている。この時代に誰が本なんて買うものか!・・・

文明的な民族の間では、本の贈呈は最高のプレゼントだと考えられている。だが、我々の地域において誰かの結婚式で本など贈呈したら、間抜けの烙印を押されるだけだ。しかもヒンディー語の本なんて贈った日には、言わずもがなである。

ダシャヘラーの時期、ベンガルの新聞や雑誌は必ず祭りにちなんだ特別版を発行する。祭りの10日〜15日前に特別版は店に並び始める。その頃に市場へ行くと、ダシャヘラー特集の新聞や雑誌の高い山を見かけるだろう。だが、祭りの日が近付いてくるに従って、その高く積まれた新聞や雑誌の山はだんだん見つけにくくなってきて、仕舞いにはなくなってしまう。一方、我々の地方では、ディーワーリーの時期にラッドゥーとカラーカンド(共にお菓子の名前)の山だけがちょうどそれと同じような状態となる。

これは一体どういうことだろう!考えただけでも怖くなってくる。ヒンディー語は公用語になったが、結局これは我々の言語ではないのか?もし我々がヒンディー語を愛さなかったら、壇上からヒンディー語への愛を演説するのではなく、日常生活で愛情と共に使わなかったら、他の人々がこの言語を愛することをどうして期待することができようか?それは、自分で自分の母親を冷遇し、貶めておきながら、世間の人々に彼女を敬うように期待するようなものだ。そんなことが起こるはずがない。

ヒンディー語が公用語としての地位にふさわしい名誉と尊敬を受けていないのは、少しも驚くべき話ではない。ヒンディー語は、他でもない、その話者人口の多さから現在の地位に就いたと言える。ヒンディー語はインドで最も話者人口の多い言語であり、それゆえに連邦公用語に最もふさわしい言語だ。話者人口の多さは、公用語にとって小さな条件ではなく、むしろとても大きな条件だ。しかし、それだけが全てではないし、十分でもない。公用語は常に発展し続ける将来性がなければならない。ヒンディー語には何もない、ヒンディー文学には何もない、という悪口に対抗するためにヒンディー語を躍起になって発展させるのもいいが、むしろそれよりもさらに重要なのは、我々ヒンディー語を母語とする人々が、自らの行動によって自分の言語の地位を高めていくことだ。我々がヒンディー語を尊重しないならば、ヒンディー語は他の人々の間で決して尊重されない。そうでなければヒンディー語はこれからも、誰も話す者のいない、誰も使う者のいない、誰も愛する者のいない、それを母語とする人々からすらも相手にされない瀕死の言語であり続けるだろう。・・・今日、あちこちでヒンディー語に対する反対運動が起こっているが、その原因は一方ではインドの文化的統合性の弱さと分離主義的勢力の強さにあり、他方ではヒンディー語のこの内的な弱さにある。ヒンディー語話者たちは自分の言語を愛しておらず、ヒンディー語は使われない単語のただの羅列であるという真の姿が、全ての人々にばれてしまった。このような状態において、ヒンディー語推進者たちが大声で自分の言語を擁護する発言を繰り返しても、何の効果もないし、むしろ他の人々を怒らせる結果となる。他人の家のことに口出しする前に、まずは自分の家を何とかすべきである。

今必要なのは、創造的な仕事である。ヒンディー語の普及はもう十分行われた。これ以上の普及活動は逆効果を及ぼしかねない。創造的な仕事というのは、文学の創造でもあり、また文学に対する関心の創造でもある。ヒンディー語推進者たちはどうして、他の非ヒンディー語話者たちが今すぐヒンディー語を公用語として受け入れるべきだ、などと考えるようになってしまったのだろうか?それよりも力を注がなければならなかったのは、ヒンディー語自身の地盤固めである。ヒンディー語が話されている地域は決して小さくない。ウッタル・プラデーシュ州、マディヤ・プラデーシュ州、ビハール州、ラージャスターン州、広大な地域だ。真っ先に他の地域にまでヒンディー語を普及させる必要などどこにあったのだろうか?そのおかげで、無意味に論争を拡大させてしまった。まずは他人のことを忘れ、自分の地域において仕事をしていたら、どんなによかったことだろう?他人の地域で強要していたことを、自分の地域で行っていたら、どんなによかったことだろう?これほど広大な地域において、上から下まで人々にヒンディー語で仕事をさせるのは簡単なことではない。現に、今でもそれは実現していない。四方八方英語だらけだ。英語支配は、「英語を追放しろ」と何度スローガンを連呼しても終わらない。誠意を持って、日常生活でヒンディー語を使うことでしか終わらない。もし、我々がヒンディー語の大太鼓を叩くのを止め、自分の地域において、上から下まで誠意を持って自らヒンディー語を使えば、ヒンディー語反対運動は自然に収まるだろうし、ヒンディー語推進者たちは目的を早く達成することができるだろう。この仕事は1日で終わらないだろうが、このような仕事が1日で終わった試しは過去にない。瓢箪から駒は生まれえないし、急がば回れの諺もある。

・・・どのインドの言語においても、文学者は裕福ではない。しかし、ヒンディー文学者は、その広大な地盤にも関わらず、最も弱い立場に置かれている。その原因は、読者が文学に無関心であることだ。これは言いすぎかもしれないが、ヒンディー語圏においては、作家のみがものを書き、作家のみがものを読んでいる。この問題が解決されなければ、文学者の独自性は実現しない。読者の支持を受けれないならば、文学者は誰かに頼るしかない。それがたとえ実業家であれ、政府であれ、文学者は自尊心をかなぐり捨てて彼らに頼らざるを得ない。そしてこれこそがヒンディー文学者の現状なのだ。世間の人々が幻滅しようとどうなろうと、彼らはお構いなしである。

ヒンディー語圏においてヒンディー語が人々から愛されていないことの原因は何なのか、それは言語学者や社会学者しか分からないだろうし、そのことに関する研究が行わなければならない。しかし、唯一確かなのは、この地域の人々の文化の発展が立ち遅れていることだ。言語は、特定の民族の文化的乗り物になって初めて、それに見合った地位を獲得するものだ。そうでなければその言語は綿のように宙を漂うだけであり、正にそれこそがヒンディー語の現状なのである。

この地域の民族的発展がいつ、どうして止まってしまったのか、それこそが最大の問題だ。その大きな原因は、この地域の地理的条件である。歴史上、多くの異質な文化がこの地に流れ込んで来たことにより、そしてその過程で混乱が巻き起こされてきたことにより、ひとつの文化が確立するのに必要な安定性が生まれず、多くの文化がごちゃごちゃに混ざり合うだけで終わってしまった。特に、歴史的に最も不安定だったウッタル・プラデーシュ州にそれが当てはまる。しかし、その不安定性の中でも、少数の人々の間で、古代インドの文化と外来の文化との融合により、新たな文化が生まれた。それは外の影響によりできたものではあるが、しかしそのほとんどはインド固有のものだと言える。ウルドゥー語の誕生はそのひとつだ。まずはペルシア語が、次にウルドゥー語が公用語となった。ある限られた地域において、この文化と、ウルドゥー語・ペルシア語の発展は頂点に達した。しかし、この過程において、町と村の文化の差異は開いていった。村人たちの生活は町の発展とは全く切り離され、支配者層もそれに全く関心を抱かなかった。村人たちは自分の方言をそのまま頑なに使い続けた。彼らはウルドゥー語を受け入れなかったし、ヒンディー語も彼らを受け入れなかった。・・・

この地域の文化の形成にイスラーム文化とウルドゥー語は大きな役割を果たした。我々はそれを否定することはできない。それを否定することは、自分自身を弱め、独自の民族的文化、つまりヒンドゥスターニー文化の成立を否定することにつながる。だが、今起こっているのはまさにそれである。ヒンディー語の浄化の名の下に、それらの除去が行われ、同時に、重苦しく生気のないヒンディー語を普及させようとする試みが行われている。それがウルドゥー語を衰退させるかどうかは別として、少なくともまず先にヒンディー語自身が衰えていってしまうだろう。ヒンディー語は自らの手足を切り落とし、自分の未来を閉ざしてしまっている。そしてこれは我々の目の前で起こっている。我々はまるで何事もないかのように黙って見ているだけだ。一体我々はいつになったら目覚めるのであろう?いつになったら自分の言語に対して本当の愛情を抱けるのだろう?

アムリト・ラーイの意見は、かなりの部分で僕の考えと似通っている。30年以上前に書かれたこのエッセイは、そのまま現代にも当てはまる。だが、細かい部分で反論もある。アムリト・ラーイは、ヒンディー語を母語とする人々自身がヒンディー語を愛さなければ、他の人々からヒンディー語が愛されるはずがないと主張している。また、ボリウッド映画をまるでヒンディー語とヒンディー文学の敵のように扱っている。だが、2006年現在起こっていることは、アムリトラーイの想像を越えていると言っていい。ヒンディー語を母語としない人が、ヒンディー語を母語とする人々が依然として母語を愛していないにも関わらず、相変わらず英語への洗脳から解放されていないにも関わらず、ヒンディー語を母語とする人々よりも愛を示す事態が起きている。しかも、アムリト・ラーイが敵扱いしたボリウッド映画の挿入歌を題材として。さらに驚くべきことに、そこにはヒンディー語と血を分けた姉妹語であるウルドゥー語に対する配慮と尊敬も忘れられていない。その上、この本は私費出版による無料の本であり、わざわざ著者はデリーにまで赴いて僕のような若輩者にまで配って下さった。アムリト・ラーイは、本の贈呈こそ文明人の証だと声高らかに宣言したが、ヒンディー語の映画音楽を題材にした本において正にそれが行われている。そして、最も驚くべきことは、この本の著者が日本人であることである。これは、日本人が誇るべきことと言うよりも、インド人が恥じるべきことだ。映画音楽の歌詞を集大成した本は、他でもないインド人がまずは書くべきであった。

「どうしてヒンディー語なんか勉強しようと思ったんだい?」

インド人のこの典型的な質問に対抗するため、僕は今までいろいろな答えを用意して来たが、最近では少し偉そうにこんな風に答えるようにしている。「もし、猜疑心と共にその質問をしているのだったら、僕は答えたくありません。もし、喜びと共にその質問をしているのだったら、僕は答えようと思います。しかし、もし誰かインド人が日本語を習っていたら、僕は『なぜ日本語を勉強しようと思ったのですか?』と質問する前に、真っ先に『日本の言語と文化に関心を示してくれてありがとうございます』と感謝の言葉を言います。自分の母語を外国の人が勉強してくれているのを見るのは嬉しいことじゃありませんか。」

一般に、日本では「インド人は英語がうまい」と思われているようだ。だが、それは2つの意味で間違っている。ひとつは、英語をしゃべれるインド人はまだまだ全人口の数%にも満たないこと。もうひとつは、多くのインド人の流暢な英語は、母語を蔑ろにする野蛮な精神の上に成り立っていることである。日本人は英語が得意でないので、英語のうまいインド人の前で萎縮してしまいがちだが、少なくともほとんどの日本人は日本語を蔑ろにして英語を学ぶようなことはしていない。英語ができないことを開き直るのもよくないが、その点では胸を張るべきだ。また、よく「私はヒンディー語(またはその他の母語)よりも英語の方が得意です」と自慢げに語るインド人がいるが、我々はそういうインド人を賞賛する代わりに辱めなければならないだろう。よくそんな不名誉なことを堂々と人前で言えるな、と。また、ヒンディー語が分かる日本人は、インド人(特に北インド人)と話すときになるべくヒンディー語を使用すべきだ。もしこちらが米国人や英国人だったら、意思疎通用の言語として英語で話す理由は分かる。だが、日本人と英語は何の関係もない。英語は日本人の母語でもないし、インド人の母語でもない。お互いの共通理解言語が英語しかないなら仕方ないが、もし日本人側がヒンディー語をよく理解するならば、インド人とは極力ヒンディー語で話すべきだ。ヒンディー語を母語とする人々がヒンディー語に対する愛を示せないなら、ヒンディー語に関係する外国人がヒンディー語に対する愛を示してヒンディー語の地位向上に努めていくしかない。日本人は、英語を母語としない、または得意としない点で、その運動を推進するのにふさわしい位置にいるのではなかろうか。今、ヒンディー語の発展にとって最も重要なのは、インド人に大いに恥をかかせることなのではないかと思う。そうでなければ、彼らは未来永劫自覚しないだろう。溝上教授の「ヒンディー映画ヒットソング集」は、まさにそういう本なのである。

今日はPVRプリヤーで新作ヒンディー語映画「Naksha」を見た。

「Naksha」とは「地図」という意味。監督はサチン・バジャージ、音楽はプリータム。キャストは、サニー・デーオール、ヴィヴェーク・オベロイ、サミーラー・レッディー、ジャッキー・シュロフ、トリローク・マロートラー、ナーヴィニー・パリハール、スハースィニー・ムレー、ムリドゥラー・チャンドラシェーカルなど。

| Naksha |

考古学者のカピル・マロートラー(トリローク・マロートラー)は、ある地図に秘められた謎を解き明かそうとしていた。その地図には、マハーバーラタ戦争において無敵の強さを誇ったカランが身にまとっていた甲冑の在り処が示されていた。その甲冑を身に着けた者は不死身の力を手に入れると言われていた。カピルが考古学的な観点からその甲冑を捜し求めていたのに対し、同じく考古学者バリ・バイヤー(ジャッキー・シュロフ)は、絶対的力に取り付かれ、地図を求めていた。カピルは、バリにその地図を渡すことを潔しとせず、地図に火を放って崖から飛び降りる。こうして、カランの甲冑の在り処を記した地図は永遠に失われることになった。【写真は左から、サミーラー・レッディー、サニー・デーオール、ヴィヴェーク・オベロイ】 考古学者のカピル・マロートラー(トリローク・マロートラー)は、ある地図に秘められた謎を解き明かそうとしていた。その地図には、マハーバーラタ戦争において無敵の強さを誇ったカランが身にまとっていた甲冑の在り処が示されていた。その甲冑を身に着けた者は不死身の力を手に入れると言われていた。カピルが考古学的な観点からその甲冑を捜し求めていたのに対し、同じく考古学者バリ・バイヤー(ジャッキー・シュロフ)は、絶対的力に取り付かれ、地図を求めていた。カピルは、バリにその地図を渡すことを潔しとせず、地図に火を放って崖から飛び降りる。こうして、カランの甲冑の在り処を記した地図は永遠に失われることになった。【写真は左から、サミーラー・レッディー、サニー・デーオール、ヴィヴェーク・オベロイ】

それから20年後。カピルの息子ヴィッキー(ヴィヴェーク・オベロイ)は、たまたまその地図を見つけ出し、父親の遺志を継ぐことを決意する。地図の謎を解き明かそうとしている内に、彼はバリの手下に捕まってしまう。だが、それを救ったのが、ヴィッキーの異母兄弟で森林局員のヴィール(サニー・デーオール)であった。ヴィッキーの危機を察した母親(ナヴィニー・パリハール)が、ヴィールの母親(スハースィニー・ムレー)に頼んで送り込んだのだった。

ヴィールとヴィッキーは、共にカランの甲冑を探し始める。途中、リヤー(サミーラー・レッディー)という女の子も仲間に加わる。3人は小人の村で楽しい夜を過ごすが、翌朝、バリが現れて地図を奪われてしまう。ヴィールとヴィッキーは殺されそうになるが、危機を脱してバリの後を追う。

だが、バリは遂に雪山の中の神殿においてカランの甲冑を手に入れてしまっていた。無敵の力を手に入れたバリの前に、2人は成す術がなかった。だが、その甲冑にも弱点があった。それは、光のない場所で効力を失うことだった。日没と同時に2人はバリを攻撃してやっつける。だが、そのとき神殿は崩壊し出す。ヴィールとヴィッキーは何とか脱出するが、鎧は永遠に失われてしまった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

「Krrish」(2006年)を「インド版スーパーマン」だとしたら、この「Naksha」は「インド版インディー・ジョーンズ」である。それだけでなく、「ランボー」、「ターザン」、「スター・ウォーズ」などなど、ハリウッドのヒット作のいいとこどりをしてマサーラー風味にミックスしたかなり野心的な娯楽映画である。しかし、全体としてチープな作りであり、ストーリーも起伏に乏しく、大した映画ではない。

インド映画は必ず「マハーバーラタ」と「ラーマーヤナ」に帰る。「Naksha」も、「マハーバーラタ」が重要な下地になっている。この冒険活劇で「お宝」扱いされていたのは、カランの甲冑。カラン(カルナ)とは、パーンダヴの5王子の兄で、アルジュンの最大のライバルだった英雄である。彼は生まれなら無敵の甲冑と耳輪を身に着けていた。この甲冑こそが物語の核となっている。ハリウッドお得意の考古学ファンタジーを、うまく「マハーバーラタ」と結び付けた点では高く評価できる。ちなみに映画中、この話を説明するのにアニメーションが挿入される。

だが、冒険映画としてのスリルには全く欠けていた。地図はいかにも嘘っぽいし、展開に整合性がないし、中盤の最大の見せ場である小人たちの村での宴も、何だか安っぽくて僕は引いてしまった。カランの甲冑が祀られた神殿で待ち構えていた死の罠もチープ過ぎた。

サニー・デーオールは本当に久し振りだ。いつものようにアクションシーンでは誇張され過ぎの怪力を披露して観客を喜ばしていた。こういうお馬鹿な娯楽映画なので、演技力云々を問うのは酷だが、映画中最も頑張っていたのは間違いなくサニーであろう。

もう一人の主人公、ヴィヴェーク・オベロイはいつにも増して酷かった。特に冒頭のシーンは胃がムカムカした。こんなヤワっぽいのに、アクションシーンになると突然強くなるのもおかしい。サニーとヴィヴェークのコンビはかなり異色の組み合わせと言っていいが、やっぱり2人とも住んでいる世界が別なので、スクリーン上で全然融和していなかった。ジャッキー・シュロフも久し振りに見た。もはや脇役か敵役しか演じられない男優になってしまっているようだ。おかしな風貌をしていたが、敵役としては合格点だろう。

ヒロインのサミーラー・レッディーは・・・いつの間にか重量級の女優になってしまっていた。一応ヴィヴェーク演じるヴィッキーと恋仲になるという展開だったが、ロマンスは意外と深く描かれておらず、おかげでヒロインの出番も少なかった。どちらかというと、敵役バリの傍に付いていたセクシーな女性ムリドゥル・チャンドラシェーカルの方が観客の目を引いたことだろう。彼女が踊るアイテムナンバーはなかなか色っぽかった。

ちなみに、ヴィールとヴィッキーは異母兄弟という設定になっている。つまり、死んだ考古学者カピルは再婚しており、前妻(スハースィニー・ムレー)との間にヴィールが、後妻(ナーヴィニー・パリハール)との間にヴィッキーが生まれた。前妻と後妻はお互いに口を利かない仲であったが、ヴィッキーの危機をきっかけに2人は仲直りをする。一応それが映画の結末となっていた。

「Naksha」は、ボリウッドが「インディー・ジョーンズ」を作ったらどういう風になるかを、ある意味典型的な形で示してくれた作品である。だが、残念ながら原作を消化し切れていない上に、他にもいろんな要素を詰め込んでしまったため、ゲテモノ映画の域を出ない映画になってしまっている。無理して見る価値のある映画とは思えない。

――自動車最大60%オフ!

――6万ルピー値下げ!

――8千ルピー分の保険と3千ルピー分のアクセサリー無料進呈!

・・・出血大サービスする自動車ディーラーたち。それでも自動車は売れない。全く売れない。インドの年間自動車販売台数は100万台に達している。単純計算すれば、1日2、3千台の自動車が売れていることになる。だが、ある日を境にショールームを訪れる客はパッタリと途絶え、売り上げもガクッと落ちる。自動車だけでない、不動産から衣服まで、ありとあらゆる商業活動が停滞してしまう。

これが、ピトリ・パクシャ(別名シュラッドまたはタルパン)である。

ピトリ・パクシャは、ヒンドゥー暦のバードーン月の黒半月(下旬)のことで、満月から新月まで15日間続く。アルファベットでは「Pitr Paksha」「Pitru

Paksha」「Pitra Paksha」などいろいろな綴り方があるが、一応ヒンディー語に合わせ、ピトリ・パクシャで統一しておく。今年のピトリ・パクシャは9月8日から始まり、9月22日に終わる。つまり、今、ピトリ・パクシャの真っ只中だ。ピトリ・パクシャの習慣は、インド人の迷信深さが経済活動に与える影響の大きさの好例だと言える。特にインドに関わる外国人ビジネスマンにとって、ピトリ・パクシャの知識は必須だと言っていいだろう。

ピトリ・パクシャとは、簡単に言ったら日本のお盆みたいなものである。この時期、あの世へ行った祖先が地上に帰って来ると考えられており、ヒンドゥー教徒は祖先崇拝の儀式を行う。パンディト(僧侶)を家に呼んで読経をしてもらうと同時に、ピンドと呼ばれる、米や小麦などで出来た球状の供物が先祖に捧げられる。いろいろな儀式があるようだが、最も興味を引くのはカラスに供物を与える行為である。カラスはこの世とあの世をつなぐ鳥と考えられており、カラスに供物を与えることによって、祖先に供物を届ける意味があるらしい。また、身体に触れた者の罪が消えるという恩恵を神様から受けた悪魔ガヤーが横たわると言われる、ビハール州のガヤーには、祖先の魂の供養をするため、この時期多くの人々が集まる。

この辺までは日本のお盆と照らし合わせれば何となく理解できるのだが、もうひとつ、この時期に特徴的なインド人の行動パターンがあり、そちらは日本人には馴染みがない。それは、この時期が何か物事を始めるのに不吉な期間だと考えられていることだ。よって、このピトリ・パクシャの期間、ヒンドゥー教徒は何か買い物をしたり、新しい事業を始めたりすることを忌避する。特に、不動産売買や自動車購入など、高価な品物を扱う産業は、それまでいくら好調に業績を上げていても、ピトリ・パクシャになった途端、閑古鳥が鳴くことになり、売り上げはがた落ちとなる。例えば、ヒンディー語の新聞ヒンドゥスターン紙によると、この時期のデリーの自動車の販売台数は、その直前の時期に比べて55〜60%も落ち込むと言う。

この時期、インド全国で経済活動が停滞するのは毎年のことなのだが、それゆえに、何とかピトリ・パクシャ期の売り上げを伸ばそうと、最近では大々的なセールが行われるようになって来ている。それが冒頭に挙げた自動車関連のセールの宣伝文句である。だが、それでもこの時期の売り上げは伸びないようだ。ピトリ・パクシャの習慣に縁のない外国人にとって、もしかしたらこの時期は買いの時期なのかもしれない。

だが、面白いことに、ひたすら節約のピトリ・パクシャが終わった途端、今度はインド人の大浪費期間であるナヴラートリー→ダシャヘラー→ディーワーリーの連続コンボがやって来る。この時期は、ありとあらゆるものが売り買いされ、毎日のように結婚式が行われ、表でも裏でも多額の金が動く。それに釣られて空き巣やスリたちの行動も活発になる。この時期にも大々的なバーゲンセールが行われるので、やっぱり外国人にとってもピトリ・パクシャは忍耐の時期なのかもしれない。

9月28日の記事も参照。

8月31日の日記に掲載した引っ越し奮闘記では、インドに住み始めて以来の自分の引っ越し史と共に、デリー南部サフダルジャング・エンクレイヴからジャワーハルラール・ネルー大学(JNU)のブラフマプトラ寮へ引っ越しするまでの過程を追った。インターネット開通をもって引っ越しは一応完了ということにしたが、その後も時間を見つけてコツコツと部屋の快適化を進めて行った。今回の番外編は、その成果報告である。

まず、入り口から部屋の中に入ったときに見える風景は、こんな感じになった。

水色のカーテンはファブ・インディアでオーダーメイドした。入居したときに黄土色のカーテンが吊るしてあったのだが、ホワイトウォッシュのときにナレーシュ(引っ越し奮闘記参照)が勝手に外してしまい、しかも敷物として利用し始めたので、新たなカーテンを買わなくてはならなくなった。このカーテンの吊り棒は少し特殊だった。棒が外れないのである。よって、カーテンの吊るす部分を少し工夫しなければならなかった。GK-IのNブロック・マーケットにあるファブ・インディアでは、カーテンのオーダーメイドを受け付けている。そこへ行って、部屋の雰囲気に合いそうな水色の生地を選び、テイラーにボタン付きループを作るように注文した。うまく作ってくれるか心配だったが、2、3日後に見事にボタン付きループのカーテンを作り上げてくれた。生地代、ボタン代、オーダーメイド代を合わせて500ルピーほどだった。

回転椅子はサロージニーナガルで購入した。まずは安家具市場で知られるムニールカーを見てみたのだが、ここで売られている椅子はすぐに壊れるとの悪評を聞いていたので、やはりサロージニーナガルで買うことにした。油圧式昇降&プッシュバック機能が付いていて、2800ルピー。元々黄色っぽい生地が張ってあったのだが、部屋の雰囲気に合わせて青い生地を張ってもらった。生地の変更に追加料金はかからなかった。

カーテンを開けるとこんな感じになる。

壁にかかっているのは、100円ショップでよく売っているライトだ。日本から持って来た。中国製、要乾電池。押すとライトオン、もう一度押すとライトオフ。釘で吊るしてある。色が青なのは偶然。何となく「2001年宇宙の旅」のHAL9000に似ていて個人的に気に入っている。夜寝る前にこのライトを点け、部屋の蛍光灯を消し(スイッチがベッドから離れた位置にある)、ベッドに横なってこのライトを消すというが通常パターン。僕の部屋にはインバーターがあるので停電がないのだが、このライトは停電のときにとても便利である。インドに住む人は持って来るといいと思う。ただし、中国製なだけあってすぐに壊れる。部屋の中にはいくつか自慢の品が飾ってあるのだが、インド人が最も興味を示すのがこのライトである。こんな簡単な構造の品物はいくらでも作れると思うのだが、今のところインドでは手に入らないと思う。

窓際に置いてあるのはダースベイダーのマスク。去年日本から持って来たのだが、ほとんど使用する機会がないまま今に至っている。いつかものすごく役に立つのではないかと思い、引っ越しの際にも処分せずに持って来てしまった。だが、意外なことに、大半のインド人の友人たちは、「スターウォーズ」も知らなければ「ダースベイダー」も知らない。だから、このマスクを見てもその価値をよく分かってくれない。「これは子供の玩具だろ、こんなんで遊んでるのか?」と幼稚者扱いされる。

窓に貼ってあるのは自分のレントゲン写真。日付は2003年9月1日。このとき体調が危機的に悪くなり、アポロ病院へ行った。検査のためにレントゲン撮影も行ったのだが、これはそのときのものである。日本の病院だと患者はレントゲン写真なんてもらえないと思うのだが、インドでは当然のようにくれた。珍しいので、それ以来ずっと持っている。これも、もしかしたら将来ものすごく役に立つのではないかと思っている。概して、この写真を見た人はとても気持ち悪がる。

また、入居した当初から、窓には留め具がなかった。左側の窓を窓枠に固定するつっかえ棒はあるのだが、右側の窓を左側の窓に固定する留め具がなかったのだ。とりあえずクシを使って固定していたのだが、もっと格好よく対処したいと思い、ディッリーハートでオリッサ州の工芸品を買って来て、窓に取り付けた。シャンク(ほら貝)の形をしたフックである。思った以上にフィットしたのでよかった。

部屋の一方の壁には、ヘルメットがたくさんかけてある。

別にヘルメット・コレクターというわけではないのだが、何となく集まってしまった。普段使っているのは、一番左の黒いヘルメット。インド製の安ヘルメットで、道端でよく売っているアレである。結局、これが一番軽くて、盗まれにくくて、楽なのである。ヘルメットをかけてある木製のフックは、JNUでいつぞやか購入した。ヘルメットの左下にかけてあるのはサラスワティー女神の像。学問と芸術の女神である。

この棚はデリーを去った友人から譲り受けたもの。扉が付いてるが、その中には研究に必要な本が収められている。他に特筆すべきことはない。

入り口付近はこのような感じ。

靴箱とダリー(敷物)は今回新たに購入した。靴箱は、前述の回転椅子と共にサロージニーナガルで購入。1500ルピーだった。ダリーはヴァサントクンジのファブ・インディアで購入。250ルピーぐらいだったと記憶している。靴箱の上に載っている女性の像は、今年のスーラジクンド・メーラーで購入したもの。鍵入れに使っている。その隣には、メス(寮の食堂)で食事をする際に持参するスプーンやマグカップなどが載っている。

部屋の隅っこには、ちょっとした物置スペースがある。

非常に使いにくいスペースなのだが、今のところCDやDVDを重ね置きしたりしている。今後改善が必要なスペースである。下に少しだけ見える水色の物体は冷蔵庫。右上に見えるのはラールージー人形。

この部屋の最大のセールスポイントは、ベッド側の壁に掛けてあるディスプレイ棚である。

この棚はヴァサントクンジのファブ・インディアで購入した。1050ルピーだった。これだけオシャレなデザインでこの値段は格安だと思った。2本の釘で吊るしてある。

棚の中に置かれているのは、今までインドで集めて来た小物類。ガラクタもあれば、貴重品もある。ほとんどは、チャッティースガル州のドーグラーと呼ばれる工芸品である。とりあえず手持ちの小物を並べてみただけなので、これからコレクションが増えるたびに展示物を随時変えていこうと思っている。

ホワイトウォッシュの際、ドアに書かれていた部屋番号が消えてしまったので、GK-IのNブロック・マーケットにあるネクストショップで部屋番号の表札を作ってもらって掲げておいた。この大きさで350ルピー。これも割とインド人に評判がよい。

現在の最大の懸念は、この扉の上にある蜂の巣である。

空き家ではなく、ちゃんと蜂が生活している。入居時からものすごく気になっているのだが、未だに何もせずにいる。いや、一度破壊しようとしたのだが、これがけっこう強固で、ハンマーでガンガン叩かないとビクともしないような感じだったので諦めたのだった。今のところ、蜂と共同生活である。毎朝、この巣に住んでいる黒い蜂が僕の部屋を通り抜けて中庭方面へ出勤して行く。窓が開いていないときは、蜂のためにわざわざ窓を開けて見送っている。

僕は元々きれい好きではなく、むしろ、少しくらい散らかっていた方が生活しやすい性分の人間なのだが、やはりまだ住み始めたばかりなので、一応部屋はきれいにしている。僕の部屋を見たインド人は一様に、「日本人はきれい好きな民族だと聞いていたが、これほどまでとは!」と驚いている。いつまでこのきれいな状態が続くか分からないが、なるべくその印象を壊さないように努力して行きたいと思っている。

| ◆ |

9月16日(土) Pyaar Ke Side/Effects |

◆ |

僕が注目している俳優の一人に、ラーフル・ボースがいる。「ミスター・ヒングリッシュ映画」の異名を持つ彼は、インド製英語映画をテリトリーとしていたのだが、最近ではヒンディー語映画にも出演している。とは言っても、彼の出る映画は普通のボリウッド映画とは一味違うことが多く、いつも楽しみにしている。

そのラーフル・ボースが、「Chameli」(2003年)でカリーナー・カプールと共演したときは、かなり異色の組み合わせだと思ったものだった。当時のカリーナー・カプールはコギャル系のキャラで売っていたので、ラーフル・ボースのシリアスなイメージと合わなかったのだ。だが、蓋を開けてみたら、カリーナー・カプールは見事な演技力を見せてラーフル・ボース映画の色に自身を合わせており、いい作品になっていた。

カリーナー・カプールとの共演も異色だったのだが、さらに異色のヒロインと共にラーフル・ボースが帰って来た。映画の題名は「Pyaar Ke Side/Effects」。今回ラーフル・ボースが共演するのは、なんと、ボリウッドのセックスシンボルとして知られるハリヤーナーの家出娘、マッリカー・シェーラーワトである。これは一体どんな映画になるのか、全く想像が付かない。今日はPVRアヌパムでこの映画を見た。

「Pyaar Ke Side/Effects」とは、「愛の副作用」という意味。監督はサーケート・チャウドリー、音楽はプリータム。キャストは、ラーフル・ボース、マッリカー・シェーラーワト、スチトラー・ピッライ、ランヴィール・シャウリー、サプナー・バーヴナーニー、タラーナー・ラージャー、アーミル・バシール、ソフィー・チャウドリー、ジャス・アローラーなど。

| Pyaar Ke Side/Effects |

ムンバイーでしがないDJ業を営むシド(ラーフル・ボース)は、デリーに出張して結婚式のDJを務めているときに、花嫁のトリシャー(マッリカー・シェーラーワト)と出会う。トリシャーは、若手実業家ヴィヴェーク・チャッダー(ジャス・アローラー)と結婚することになったが、彼を愛していないことに気付き、結婚式から逃げようとしていた。シドはトリシャーに、「愛は結婚してから探すものだよ」とアドバイスする。だが、結局トリシャーは逃げてしまう。【写真は、マッリカー・シェーラーワト(左)とラーフル・ボース(右)】 ムンバイーでしがないDJ業を営むシド(ラーフル・ボース)は、デリーに出張して結婚式のDJを務めているときに、花嫁のトリシャー(マッリカー・シェーラーワト)と出会う。トリシャーは、若手実業家ヴィヴェーク・チャッダー(ジャス・アローラー)と結婚することになったが、彼を愛していないことに気付き、結婚式から逃げようとしていた。シドはトリシャーに、「愛は結婚してから探すものだよ」とアドバイスする。だが、結局トリシャーは逃げてしまう。【写真は、マッリカー・シェーラーワト(左)とラーフル・ボース(右)】

それから3ヶ月後。ムンバイーに戻ったシドは、道端で偶然トリシャーと再会する。トリシャーは結婚式から逃げてしまってデリーに住みにくくなったので、ムンバイーに来ていたのだった。シドとトリシャーは何となく惹かれ合い、付き合うようになる。

こうして3年の月日が過ぎ去った・・・。

ある日、トリシャーはシドに結婚の話を切り出す。ところが、結婚のことなど考えていなかったシドは、はっきりした返事を返すことができなかった。トリシャーは怒ってしまう。困ったシドは、妹のシャーリニー(タラーナー・ラージャー)、その夫カピル(アーミル・バシール)、親友のナンヌー(ランヴィール・シャウリー)らと相談し、トリシャーともう一度話し合うことにする。シドはトリシャーと話している内に、結婚することになってしまう。

ところが、トリシャーの父親は退役軍人で、非常に恐ろしい人間だった。シドはトリシャーと共に父親に会いにデリーを訪れるが、父親はシドのことが気に入らなかった。父親はトリシャーを無理矢理ヴィヴェークと引き合わせる。トリシャーの父親の侮辱に耐えられなかったシドは、暴言を吐いて去って行ってしまう。これが原因でシドとトリシャーは絶交となる。

トリシャーと別れた後、シドはタニヤ(ソフィー・チョウドリー)というアイテムガールと出会い、彼女と付き合うようになる。だが、どうしてもトリシャーのことが忘れられなかった。一方、トリシャーもヴィヴェークと結婚することを決めた。シドは、トリシャーのことを完全に友達と認識するため、シド、タニヤ、トリシャー、ヴィヴェークの4人で食事をすることを提案する。トリシャーもそれを受け入れる。だが、その食事の場で、シドとトリシャーはますますお互いのことが忘れられなくなってしまう。タニヤもそれを見抜き、シドにトリシャーと結婚するように助言する。

ヴィヴェークとトリシャーの結婚式の日。シドは結婚式場に忍び込んで、トリシャーにプロポーズする。トリシャーは取り乱すが、結局シドと逃げ出すことにした。父親が銃を持って必死の形相で追いかけて来る。ヴィヴェークも馬に乗って追いかけて来る。だが、2人は何とか逃げ切ったのであった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

あらすじにすると特に目新しさのない映画に見えるが、この作品の見所は、そのありふれたストーリーをどのように見せるか、という部分にある。主人公シドが観客に語りかける形で、愛の副作用、婚約の副作用、失恋の副作用などが真面目に説明されており、爆笑を誘う。どちらかというと、男性の視点から、恋愛における女性の行動の不可解さを皮肉った内容になっている。よって、男の観客は「ふむふむ」と頷きながら映画を楽しむことができるだろう。よく出来た映画だった。

映画中で説明されていた副作用のいくつかを紹介しよう。例えば、愛の副作用のひとつは、「女は、インド対パーキスターンのクリケットマッチの最中に必ず話し掛けてくる」、恋愛における最大の副作用は「結婚」、婚約の副作用は、「婚約した途端に魅力的な女性が話し掛けて来るようになる」、失恋の副作用は、「急に別れた彼女の誕生日が思い浮かんで来る」などなど。また、男と女が議論をしても、絶対に男は勝てないことも皮肉たっぷりに描かれていた。なぜなら、男がいろんな理論を並べて地道にポイントを1点、2点と稼いでも、女のポイントは、涙を見せさえすれば、99点まで跳ね上がってしまうからだ。このように、男と女の戦いが、主に男の視点から描かれている映画であった。

シドの他に2人の脇役も映画の主題を補強していた。妹婿のカピルは、既婚男性の悲劇の象徴として、親友のナンヌーは、どうしても結婚できない男の典型として描かれていた。総じて、この映画は「男の弱さ」と「女の強さ」が強調される構造となっていた。無敵のヒーローと、いたいけなヒロインが登場する通常のボリウッド映画とは180度違う趣の作品である。最近、都市部の中産階級をターゲットとした映画は、こういう男女の立場が逆転したストーリーが多いような気がする。これらの映画を見ると、いくらインドで作られた映画と言えど、その主題は日本で主流の映画やドラマとあまり変わらないと感じるだろう。

ラーフル・ボースはここのところ、「都会育ちの弱い男」の代表みたいな男優になってしまっているように思える。「Mr. and Mrs. Iyer」(2002年)の頃のラーフルは物静かで知的な男性というイメージだったのだが、「Mumbai

Matinee」(2003年)辺りから弱々しいイメージが先行するようになった。なんかいつもおどおどしていて物をはっきり主張できない男、という役が多い。それでもいい俳優であることには変わりない。たまには全く別の雰囲気の役も演じてもらいたい。

マッリカー・シェーラーワトは、本作品の最大のサプライズであろう。今までセックスシンボルとしか見られていなかった彼女が、初めてそのセクシーボディーを封印し、演技力で勝負に出て来た。まだ自信に欠ける部分があったように見えるが、努力が垣間見れてよかった。

脇役陣の中ではランヴィール・シャウリーが一番印象に残った。ランヴィールはチャンネル[V]でヴィデオジョッキーを務めて人気を博した人物で、最近インドのメディアや映画によく登場する人物である。今年のFIFAワールドカップの試合はインドでも放送されたのだが、試合と試合の間の幕間のような番組「Duniya

Goal Hai」にも出演し、サッカーをネタにTVの前の視聴者を笑わせていた。新しいタイプのコメディアンという感じだ。

音楽はプリータム。主人公のシドはDJという設定もあり、音楽はかなりダンスミュージックを意識していた。欧米の音楽とインドの音楽がうまくミックスされている曲が多かった。

ボリウッドでは最近、ヒングリッシュ映画とメインストリーム映画の間の垣根が急速に低くなっており、どちらとも断定できない映画が増えて来た。この「Pyaar

Ke Side/Effects」もそのひとつだ。一応ヒンディー語映画のカテゴリーに入るのだろうが、セリフ中の英語セリフの多さ、都市中産階級向けのストーリー、欧米テイストの強い音楽などを見ると、ヒングリッシュ映画の特徴も兼ね揃えている。逆に、インド人俳優が無理に全てのセリフを英語でしゃべるような不自然な映画は減って来たように思える。映画は演劇と違ってダイアログをなるべく自然にするべきだと考えているので、これはいい傾向だと思っている。

「Pyaar Ke Side/Effects」は、ラーフル・ボースとマッリカー・シェーラーワトという異色の組み合わせの映画であるが、この2人の調合は副作用をもたらさずにうまく作用し合ったと言える。ヒングリッシュ映画とメインストリーム映画の融合という観点からも見るべき価値のある映画だ。

本日9月16日〜24日まで、デリーのプラガティ・マイダーンにおいて、デリー・ブック・フェアが開催されている。初日の今日、本を買い漁りにプラガティ・マイダーンを訪れた。

デリー・ブック・フェア開催中

デリーでは年に2回、ブック・フェアが開催される。大体この時期に開催されるのは、デリー・ブック・フェアである。2月頃に開催されるのはワールド・ブック・フェア。その名が示す通り、ワールド・ブック・フェアの方が世界中から出版社が集合するため、規模が大きい。だが、デリー・ブック・フェアにもいくつか外国からの出版社がブースを出すし、一ヶ所でいろいろな出版社の本を買い求めることができるので、学生や本好きの人は行かない手はない。英語の本に加え、ヒンディー語などの現地語の書籍も多く手に入る。

今回の最大の収穫は、下の写真。「巨根」と書かれた服を着た女の子がいた。思わず写真を撮らせてもらってしまった。最近、変な日本語の書かれたTシャツを着たインド人が増殖中だが、この娘の服に勝るものはなかなかないだろう。聞いてみたら、コンノート・プレイスで買ったらしい。日本でもこんな服はなかなかないと思うのだが・・・。

巨根娘。

他にも個人的にいろいろ収穫があったわけだが、その中でここで紹介に値する本は1冊。以前、これでインディア・エクスプレスでボリウッド・スターのコミック発売へという記事を書いたが、ついにその現物を手に入れることができたのだ。その名も「Bollywood - The Ultimate Chase」。表紙には4つの通貨の値段が書かれていた。Rs.35.00、S$4.90、RM6.00、US$2.90である。つまり、インド、シンガポール、マレーシア、米国で売られているようだ。インドではオーム・ブックス・インターナショナルが販売を行っている。言語は英語である。

Bollywood - The Ultimate Chase

コミックのタイトルが「ボリウッド」で、かつボリウッド・スターに似た顔のキャラクターが表紙に載っているものの、単にキャラクターの顔が実在のボリウッド・スターに似ているだけで、登場人物の名前も違えば、ストーリーも特に何らかの映画やスター自身の人生と関係なく、全くのオリジナルである。僕が購入したものは、サイフ・アリー・カーンらしき人物が主人公になっていた。前述のブログ記事で紹介した通りである。一方、ヒロインはプリーティ・ズィンターだと思われる。

サイフ・アリー・カーン似のキャラクター(左)

右はプリーティ・ズィンターか?

ストーリーは全くしょうもない。大富豪の御曹司が、父親に任された任務を遂行しにオーストラリアを訪れるが、飛行機の中で美女と出会って一目惚れしてしまう。だが、その美女は実は敵の回し者だった・・・という感じのあらすじである。

だが、このコミックを読んでいたら、早くもカラクリに気付いてしまった。まず、どうもサイフ・アリー・カーン似の顔だけ不自然であることが気になっていた。あたかも、サイフ似の顔だけ後から合成したかのように見えた。さらに読み進めて行ったら、以下のようなコマを見つけた。

まず、サイフ似の顔が肉体と釣り合っていないことが一目瞭然なのだが、2コマ目を見てみると、突然サイフとは似ても似つかない人物が「Doesn't

Matter!」というセリフをしゃべっており、3コマ目では、今度は突然さっきまでとは違う女性が同じ服を着て登場する。これらのコマで違うキャラクターが登場したとは思えない。突然キャラクターの顔が変わったのだ。これらから察するに、このボリウッド・コミックは、全くのオリジナルではなく、何か別のコミックのキャラクターの顔の上に、ボリウッド・スターに似た顔を貼り付けているだけなのではなかろうか?そしてこのコマだけ不覚にも貼り付けるのを忘れてしまったのではなかろうか?同じような貼り付けミスが他にもいくつか見受けられた。ただし、完全に書き下ろされたと思われる部分もいくつかあった。例えば、登場人物がインドの伝統衣装であるサーリーを着ている部分もあった。そのようなシーンは、完全に書き下ろさなければ無理だろう。ということは、このボリウッド・コミックは、オリジナルの部分と、既存のコミックからの借用の部分を巧みに混ぜ合わせて作られている可能性が高い。

裏表紙には、今度はアミターブ・バッチャンそっくりの人物が表紙のコミックの予告らしきものが掲載されていた。今度はビッグBが主人公になるのだろうか?

ボリウッドを題材にしたコミックというのはかなり目新しいが、ボリウッドとほとんど関係ないストーリーだと愛読者を獲得するのは難しいように思える。どうせなら、ヒット映画の番外編的なコミックにすべきではなかろうか?

インドを訪れる者が必ずと言っていいほど注目するのが、インドの街角や店先に飾られた原色の神様ポスターであろう。日本人の若者にはどうもシヴァ神が人気のようだ。その風貌が、日本人がイメージするインドと非常にマッチしているからだろうか、それとも破壊神という肩書きのかっこよさからだろうか。少し目が慣れてくると、ヒンドゥー教の神様の傍には必ず動物がいることに気付く。動物の神様までいるくらいだ。インドの街には牛やら犬やら動物が闊歩しているので、その風景と神様ポスターとを見比べて、「やっぱりインドは神様と人間と動物が近い関係にあるんだなぁ」と感心するものだ。

例えばシヴァ神はナンディーという雄牛に乗っている。シヴァの神妃ドゥルガー女神はライオンかトラに乗っている。ヴィシュヌ神はガルル(ガルーダ)という鳥に乗っており、象神ガネーシュはネズミに乗っている。そこでふと考えるのは、「インドの神様はなぜ動物に乗っているのだろう?」ということだ。それにはいろいろな説明があると思うが、僕が最も分かりやすいと考えているのが、「コントロールされるべきものとコントロールするべきもの」理論による説明である。例えば、ナンディーは性欲を象徴している。そしてシヴァ神はその性欲をコントロールする者である。ライオンやトラは力を象徴している。ドゥルガーはその力をコントロールする者である。ガルルは世界で最も早いもの=心を象徴している。ヴィシュヌは心をコントロールする者である。ネズミは、農業国のインドにとって障害以外の何者でもない。その障害をコントロールするのがガネーシュの役割である。力の例が最も分かりやすいが、力は力だけでは何の力も持たない。それはただの暴力である。それをコントロールする能力があってこそ初めて力は力となる。だが、人間にとって、自分の力を常にコントロールすることは並大抵のことではない。だからこそ、完全にコントロールできる者は神様なのであり、ドゥルガーは力の女神になりえたのだ。インドの神様は、こういう抽象的な概念を図像化しているのではないかと僕は思っている。

さて、ドゥルガーの乗り物はライオンかトラだと解説したが、ドゥルガー女神を祭る祭典ドゥルガープージャーの時期には、トラやライオンではないドゥルガーの乗り物が話題になるようだ。ドゥルガープージャーはベンガル地方で特に盛大に祝われる祭りで、ナヴラートリー(アシュヴィン月の第1日から始まる9日間)の第6日目から始まり、ヴィジャイ・ダシュミー(第10日目;ダシャヘラーの別名)に終了する。言い伝えによると、ドゥルガーはドゥルガープージャーのときに、シヴァ神の住むカイラーシュ山から実家に戻り、ドゥルガープージャーが終わるとカイラーシュ山に戻って行く。その際、ドゥルガー女神は毎年違う乗り物に乗って来て、また違う乗り物に乗って帰って行くようである。乗り物の種類は、象、船、馬、揺り篭の4つある。

ドゥルガーがどの乗り物に乗って来て、どの乗り物に乗って帰って行くかは、ドゥルガープージャー開始日と終了日の曜日によって決められる。日曜日と月曜日は象、火曜日と土曜日は馬、木曜日と金曜日は揺り篭、水曜日は船である。そして、ドゥルガーがどの乗り物に乗るかによって、その年の運勢が決まるという。

大吉なのは船。船に乗ってドゥルガーがやって来たり、去って行ったりすると、その年はあらゆる方面で吉報が続く。象も吉兆の徴。ドゥルガーが象に乗ると、その年は雨に恵まれ、豊作となる。揺り篭は凶兆。1年に渡って事故、病気、自殺などが増え、死者数が増加する。大凶の徴は馬。ドゥルガーが馬に乗って来ると、その年は旱魃や地震などの天災や、政権転覆などの事件が起こる。

ちょっと気になったので、過去のデータを見てみた。例えば、ベンガル地方でも被害の出たインド洋大津波が発生した2004年のドゥルガーの乗り物は、行きは船、帰りは馬であった。地震が起こるとされる馬の年にピッタリと一致した。しかしながら、行きも帰りも馬という大凶の年である2002年(つまり2002年秋〜2003年秋)の間には、インド(特にベンガル地方)では大きな事件は起こらなかったように思える。

ちなみに、今年のドゥルガープージャーは9月29日(金)に始まり、10月2日(月)に終わる。よって、行きは揺り篭、帰りは象である。死者数の増加が懸念されるが、雨に恵まれる年となるだろう。

今日はPVRアヌパムで新作ヒンディー語映画「Bas Ek Pal」を見た。

「Bas Ek Pal」とは、「一瞬だけでも」のような意味。監督は「My Brother... Nikhil」(2005年)のオニル、音楽は、プリータム、ミトゥン、ヴィヴェーク・フィリップらの共作。キャストは、ジューヒー・チャーウラー、ウルミラー・マートーンドカル、ジミー・シェールギル、サンジャイ・スーリー、リハーン・エンジニア、ヤシュパール・シャルマーなど。

| Bas Ek Pal |

久し振りにボストンからムンバイーに帰って来たニキル(サンジャイ・スーリー)は、親友のラーフル(ジミー・シェールギル)と再会する。ラーフルはニキルに友人のスティーヴ(リハーン・エンジニア)を紹介する。スティーヴは既婚であったが、妻とうまくいっていなかった。また、ニキルはクラブでアナーミカー(ウルミラー・マートーンドカル)という女の子と出会い、一目惚れする。だが、アナーミカーのちょっとした悪戯心から、アナーミカーの男友達とニキルの間にいさかいが起きてしまい、乱闘の最中にニキルは誤ってラーフルを銃で撃ってしまう。このときの怪我が原因で、ラーフルは半身不随となってしまう。【写真は左から、ウルミラー・マートーンドカル、サンジャイ・スーリー、リハーン・エンジニア、ジューヒー・チャーウラー、ジミー・シェールギル】 久し振りにボストンからムンバイーに帰って来たニキル(サンジャイ・スーリー)は、親友のラーフル(ジミー・シェールギル)と再会する。ラーフルはニキルに友人のスティーヴ(リハーン・エンジニア)を紹介する。スティーヴは既婚であったが、妻とうまくいっていなかった。また、ニキルはクラブでアナーミカー(ウルミラー・マートーンドカル)という女の子と出会い、一目惚れする。だが、アナーミカーのちょっとした悪戯心から、アナーミカーの男友達とニキルの間にいさかいが起きてしまい、乱闘の最中にニキルは誤ってラーフルを銃で撃ってしまう。このときの怪我が原因で、ラーフルは半身不随となってしまう。【写真は左から、ウルミラー・マートーンドカル、サンジャイ・スーリー、リハーン・エンジニア、ジューヒー・チャーウラー、ジミー・シェールギル】

一方、ニキルは逮捕され、刑務所に入れられてしまう。ラーフルの証言が得られれば事故であることが立証できたかもしれなかったが、ラーフルは裁判所に出頭することを拒否していた。おかげでラーフルは刑務所で3年を過ごさなければならなかった。ラーフルは、アナーミカーのことを考えつつ苦しい日々を耐えた。

ある日、刑務所で服役中のニキルをイラーという女性(ジューヒー・チャーウラー)が訪ねる。彼女はNGOの一員だと名乗る。イラーのおかげでニキルは保釈されることができた。ニキルは早速ラーフルを訪ねる。だが、ニキルはラーフルが半身不随になっていることを知らず、車椅子に座る彼の姿を見て驚く。ラーフルもニキルを許しておらず、彼を拒絶した。また、ニキルは偶然アナーミカーと再会する。実は、アナーミカーはラーフルと婚約していた。それを知ったニキルは、ラーフルともう一度会い、対決姿勢を鮮明にする。ニキルはストーカーとなってアナーミカーに付きまとうにようになる。

だが、ニキルはイラーから衝撃の事実を聞く。実はイラーはスティーヴの妻だった。そして、ラーフルを撃ったのは、ニキルではなくスティーヴであった。銃はニキルが握っていたのだが、トリガーを引いたのはスティーヴであった。なぜなら、当時イラーはラーフルと不倫関係にあり、それを知ったスティーヴはラーフルへの復讐の機会を狙っていたのだった。あるとき酔っ払ったスティーヴから全てを聞いたイラーは、ニキルを刑務所から助け出そうとしたのだった。イラーはなかなか決心がつかなかったが、遂にスティーヴと離婚することを決めた。

一方、ラーフルは探偵を雇ってニキルの行動を偵察させていた。ニキルがイラーと出会っていることを知ったラーフルは、2人が写った写真をスティーヴに見せる。

真実を知ったニキルはラーフルを訪ね、彼を撃ったのはスティーヴであることを明かす。ラーフルもそれを知って衝撃を受け、ニキルに今までのことを謝り、仲直りする。

だが、全ては破滅の方向へ向かっていた。家を出ようとするイラーを見て、スティーヴは彼女がニキルと共に逃げるのだと勘違いし、彼女を殴りつける。イラーも反撃し、逃げ出してニキルのところへ助けを求めに行く。だが、スティーヴは後を追ってきて、ニキルとイラーを銃で撃ち、しかも自殺してしまう。そこへアナーミカーとラーフルは駆けつけるが、イラーとスティーヴは既に事切れており、ニキルもアナーミカーの腕の中で息絶える。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ただひたすら暗く悲しい気分にさせられる映画。刑務所という人生のどん詰まり、半身不随という夢の行き止まりから始まり、家庭内暴力、不倫、ストーカー、男→男のレイプなどのネガティヴな事件が続き、それに欺瞞や嫉妬などのドロドロとした感情のせめぎ合いが加わる。そして最後には、主要登場人物5人の内、3人が死んでしまうという悲しい結末が待っている。暗く悲しい気分にならずにはいられない。さらに、ジューヒー・チャーウラーとウルミラー・マートーンドカルという一時代を築き上げた女優たちの劣化した演技を見せられるので、さらに気が滅入ってしまう。

完全に脚本の失敗であろう。単純に見えた5人の関係が実はこれ以上にないくらいこんがらがっており、それが最後に不幸を招いてしまう、というのが脚本の核であるが、観客をあっと驚かせるどんでん返しというわけでもなく、尻すぼみで終わってしまっていた。ニキルとアナーミカーの関係も重要な部分であり、題名の「Bas

Ek Pal」もこの2人の関係に最も関係していたが、ニキルとアナーミカーの濡れ場はかなりドライな形で不発に終わってしまい、それでは結局何だっただ、ということになってしまっていた。

この映画の唯一の美点は、パーキスターン人シンガー、アーティフ・アスラムが歌う、美しい歌詞とメロディーの歌「Tere Bin」である。アーティフ・アスラムは、パーキスターンの人気バンドJALのメンバーだったのだが、メンバーとのいさかいによりソロデビューしたという経歴を持っている。彼は「Aksar」(2005年)の「Woh

Lamhe」や「Kalyug」(2005年)の「Aadat」を歌っており、インドでも絶大な人気を誇っている。「Tere Bin」は彼の最新曲ということになるが、今回も期待を裏切らなかった。彼の声には何か、聴く者の脳みそを包み込む不思議な抱擁力がある。「Tere

Bin」は映画中2回使われており、特にエンディングで印象的な光景と共に流されていた。この「Tere Bin」のおかげで現在「Bas Ek Pal」のサントラCDは大ヒット中である。

一体ウルミラー・マートーンドカルはどうなってしまったか?まず、突然色黒になっていたことに驚いた。元々色白な方ではなかったが、今回はかなり黒さが際立っていた。しかも、そのオーバーアクティング振りはムカムカするぐらいだった。「Bhoot」(2003年)の頃から彼女は精神的に異常をきたしたような演技を得意とする女優になったが、「Bas

Ek Pal」では、そういう精神錯乱状態の演技を必要とされていないにも関わらず、大袈裟な演技を繰り返していた。

そしてジューヒー・チャーウラーも本当にあのジューヒー・チャーウラーなのか?90年代のボリウッドの中心的存在だったジューヒーは、1998年に結婚して以来、寡作になったが、それでも最近になって毎年1、2本は映画に出演するようになった。「3

Deewarein」(2003年)の彼女などはけっこうよかったと記憶している。だが、この「Bas Ek Pal」での演技は何なんだろう?ウルミラーとは逆で、全く気合が入っていなかった。拍子抜けの演技、魂のこもっていないセリフ、まるで嫌々映画に出演しているようだった。

この映画の最大の立役者はジミー・シェールギルだと思う。ボリウッドのメインストリームではなかなか一流になれていない彼だが、シリアスな方面の映画にもちょくちょく出演して演技力を磨き、着実にキャリアを築き上げている。「Bas

Ek Pal」での彼の落ち着いた演技はその賜物であろう。

サンジャイ・スーリーもジミー・シェールギルと同じような位置にいる男優と言っていい。メインストリームの波には乗れず、娯楽映画とはちょっと違ったジャンルの映画にコンスタントに出演している。彼の演技も悪くなかった。だが、アナーミカーのストーカーと化したときの彼の演技には迫真性が欠けていた。

映画のポスターやキャストだけを見ると、どこかオシャレな大人のロマンス映画みたいな印象を受けるが、実際は観客の心を必要以上に暗くさせる映画であり、注意が必要である。アーティフ・アスラムの「Tere

Bin」だけがオススメだ。

インドはお祭りシーズンに突入し、街はだいぶ騒がしくなった。先週中頃から調子を崩してしばらく寝込んでいたが、やっと復活したので映画を見に出掛けた。最近1週間に3、4本の映画が公開されるので追いつけていない。今日見た映画は、先週から公開の新作ヒンディー語映画「Dor」である。

「Dor」とは元々「紐」という意味だが、転じて「結び付き」のような意味がある。監督はナーゲーシュ・ククヌール、音楽はサリーム・スライマーン。キャストは、アーイシャー・ターキヤー、シュレーヤス・タルパデー、グル・パナーグ、ギリーシュ・カルナド、ルシャド・ラーナー、アニルッド・ジャートカル、ナーゲーシュ・ククヌール(カメオ出演)など。

| Dor |

ヒマーチャル・プラデーシュ州に住むムスリムの女性ズィーナト(グル・パナーグ)は、サウジアラビアに出稼ぎに出掛けた夫アーミル(ルシャード・ラーナー)からの音信を楽しみにして生きていた。ところがある日電話があり、アーミルが殺人の容疑で逮捕されたとの連絡を受ける。サウジアラビアで同居していたインド人シャンカル(アニルッド・ジャートカル)が階上から転落して死亡したのだが、アーミルが故意に突き落としたとされていた。そしてアーミルは裁判所から死刑を宣告された。だが、ズィーナトはそれが事故であり、アーミルは無罪であることを確信していた。アーミルを救う手がひとつだけあった。サウジアラビアの法律では、死者の妻が犯人を許せば、死刑は免れるのであった。タイムリミットは2ヶ月。ズィーナトは、シャンカルの妻を探す旅に出る。【写真は左から、シュレーヤス・タルパデー、アーイシャー・ターキヤー、グル・パナーグ】 ヒマーチャル・プラデーシュ州に住むムスリムの女性ズィーナト(グル・パナーグ)は、サウジアラビアに出稼ぎに出掛けた夫アーミル(ルシャード・ラーナー)からの音信を楽しみにして生きていた。ところがある日電話があり、アーミルが殺人の容疑で逮捕されたとの連絡を受ける。サウジアラビアで同居していたインド人シャンカル(アニルッド・ジャートカル)が階上から転落して死亡したのだが、アーミルが故意に突き落としたとされていた。そしてアーミルは裁判所から死刑を宣告された。だが、ズィーナトはそれが事故であり、アーミルは無罪であることを確信していた。アーミルを救う手がひとつだけあった。サウジアラビアの法律では、死者の妻が犯人を許せば、死刑は免れるのであった。タイムリミットは2ヶ月。ズィーナトは、シャンカルの妻を探す旅に出る。【写真は左から、シュレーヤス・タルパデー、アーイシャー・ターキヤー、グル・パナーグ】

シャンカルはラージャスターン州出身であった。ズィーナトの手元には、アーミルとシャンカルが共に写った一枚の写真だけがあった。だが、それ以上の情報はなかった。親切なスィク教徒のトラック運転手にラージャスターン州まで連れて来てもらったズィーナトは、そこから一人でシャンカルの妻を探し出す。そのとき彼女は、ベヘルーピヤー(シュレーヤス・タルパデー)という怪しい男と出会う。ベヘルーピヤーは最初、ズィーナトのバッグを盗んで逃げるが、ズィーナトの身の上を知り、彼女にバッグを返すと同時に、シャンカルの妻捜索を手伝うことにする。

写真の中の一部にジョードプルの風景が写った写真を見つけ、2人はジョードプルへ向かう。ジョードプルでさらに詳しい情報が手に入り、ズィーナトは遂にシャンカルの妻が住む家に辿り着く。

シャンカルの父親(ギリーシュ・カルナド)は、借金の抵当として差し押さえられた先祖代々のハヴェーリー(邸宅)を買い戻すことだけを考えて毎日暮らしていた。そのためにシャンカルをサウジアラビアに出稼ぎに送ったのだった。だが、シャンカルは死んでしまい、夢はあと一歩のところで水泡に帰してしまった。シャンカルの妻ミーラー(アーイシャー・ターキヤー)も、夫の死により人生が180度変わってしまい、悲しみに沈む毎日を送っていた。ズィーナトは父親に出会い、ズィーナトのサインを求めるが、シャンカルの母親は息子を殺した男の妻を呪い、彼女に唾を吐いて追い返す。

それでもズィーナトは諦めなかった。ミーラーが週に一回寺院へ通っているのを知り、寺院で彼女と会って、友情を深めることにする。まずはアーミルのことは黙っていた。2人は急速に親しくなり、ミーラーも自立して生きる喜びを知り始める。だが、ズィーナトは次第にアーミルのことを切り出しづらくなってしまう。そのとき、アーミルに死刑執行の日が2日後に迫っていることが知らされる。ズィーナトは遂に自分の正体を明かし、彼女に書類にサインしてくれるよう頼む。だが、ミーラーはズィーナトに裏切られたことにショックを受け、サインを拒否する。

意気消沈し、駅で列車を待つズィーナト。一方、ミーラーは自分の行動を制限しようとした上、彼女を実業家の男に売り渡そうとしていた父親と対立し、部屋に閉じ込められてしまっていた。だが、彼女を励ましたのは、同じく未亡人だった祖母であった。祖母はミーラーを解放し、ズィーナトのところへ行くよう促す。駅へ走ったミーラーは、走り出した列車の中に座っていたズィーナトに書類を渡す。ズィーナトはミーラーに手を差し伸べる。ミーラーも走り出し、列車に飛び乗る。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ナーゲーシュ・ククヌール監督というと、「Hyderabad Blues」(1998年)や「Iqbal」(2005年)などの良質な映画を作ることで有名な映画監督である。この「Dor」もククヌール監督が脚本・監督を担当しており、期待度は非常に高かった。だが、結論から先に言うと、期待していたほどいい映画でもなかった。

映画のテーマはインドの女性問題と言っていいだろう。よって、女性が主人公の映画であった。ミーラーはラージャスターン州に住む伝統的な女性、ズィーナトはヒマーチャル・プラデーシュ州に住む先進的な考えを持った女性である。この全く対照的な2人の女性の夫が、出稼ぎ先のサウジアラビアで出会い、事件に巻き込まれてしまう。ミーラーの夫は死に、ズィーナトの夫は殺人罪により死刑を宣告される。だが、サウジアラビアの法律では、犠牲者の妻が犯人を許せば、犯人は刑を免れることができるようだ。ズィーナトは、ミーラーの許しを得るため、彼女を探す旅に出る。これが物語の導入部である。

ズィーナトの人物背景はそれほど詳しく描写されていなかった一方、ミーラーを取り巻く問題はよく描写されていた。インドにおける未亡人の地位の低さは度々問題として取り上げられる。伝統的に、未亡人は一切の装飾品を身に着けてはならず、世俗的な快楽から隔離された生活を一生強いられる。映画中では、ミターイー(甘いお菓子)すら食べるのに許可が要ることが取り上げられていた。また、未亡人は不吉な存在とされるため、未亡人になった途端、誰も彼女に触れようとして来なくなった。若さの絶頂にあるミーラーにとって、このような環境は生き地獄以外の何者でもなかった。この映画が何らかの社会問題を提起しているとしたら、それはミーラーに代表されるだろう。

そして、そのミーラーに自立の道を説くのがズィーナトの役割であった。ズィーナトは、決定は自分でするべき、そしてその決定の責任も自分で負うべき、という人生の金言をミーラーに説き続ける。ズィーナトとの友情は、いつしかミーラーの顔に笑顔を戻す。その友情は、ズィーナトがアーミルとシャンカルのことを打ち明けることにより一旦壊れてしまうが、それでもミーラーは最後にはズィーナトを受け入れる。

映画としては一応まとまっていた。クライマックスのシーン、走り出す列車を追いかけるシーンは非常に陳腐ではあったが、映画の終わり方としては盛り上がりがあり、悪くはなかった。しかし、ミーラーが体現していたインドの未亡人問題を、女の友情の復活という出来事でまとめて終わらせてしまったことで、問題の焦点がぼやけてしまっていた。また、社会問題を根底まで分析していたとも思えなかった。結果として、非常に表層的で中途半端な映画になってしまっていた。これは「Iqbal」でも感じたことである。

ヒマーチャル・プラデーシュ州の雄大な山景色と、ラージャスターン州の広大な砂漠の対比は素晴らしかった。どちらも素晴らしく、実際に旅したこともあるので、さらに感慨は深いものがあるのだが、どういうわけか、僕はラージャスターン州の風景により心を惹かれた。どこまでも続く青い空と黄金の砂漠、素朴な家屋と古びたハヴェーリー(邸宅)、そして住民たちの原色を基調としたカラフルなターバンや衣服・・・これらの要素のミックスが、横長のシネスコのスクリーンに非常によく映えるのである。映画館とラージャスターンはどうしてこうも相性がいいのだろうか?

映画中、一際目立っていたのはズィーナト役のグル・パナーグ。1999年のミズ・インディア・ユニバースである彼女は、これまで数本の映画にしか映画に出演していなかったものの、かなり本格的な演技力を発揮していた。だが、どうも彼女がしゃべる正統派のウルドゥー語は、吹き替えのようだ。プロデューサーの1人、イラーヒー・ヘープトゥッラーが吹き替えを担当したらしい。

もう一人のヒロイン、アーイシャー・ターキヤーは場違いな印象を受けた。彼女の柔和な顔や華奢な体型は都会のモダンガールそのもので、ラージャスターン州の片田舎に住む女の子の役は違和感があった。演技からもヒロイン臭が抜け切れておらず、映画に溶け込めていなかった。彼女はこういうちょっと社会派風映画に手を出さす、メインストリームの娯楽映画に集中すべきだ。それだけのチャンスと才能も彼女にはある。

「Iqbal」で一躍注目を浴びたシュレーヤス・タルパデーは、今回はさらにキャリアを伸ばしたと言っていいだろう。女性中心の映画だったため、活躍の場は限られていたし、映画の最後ではほぼ無視されてしまっていたが、登場シーン中で存分に自身の潜在力を引き出していた。「Iqbal」では言葉がしゃべれない役であったためセリフがなかったのだが、今回初めてセリフをしゃべり、しかもけっこうセリフでも観客を惹き付ける力を持った俳優であることを証明していた。

ナーゲーシュ・ククヌール監督が、村に工場を建設する実業家の役でカメオ出演していた。彼は、未亡人のミーラーに目を付け、父親に対し、借金の肩代わりをする代わりにミーラーを性欲処理用に送ってよこすように提案するという悪徳振りを見せていた。だが、ククヌール監督の演技ははっきり言って憎々しさに欠けていた。

「Dor」は、新時代のインド映画の1本と言える。マルチプレックスの普及により、インド映画には大きな変化が訪れている。その内のひとつが、娯楽映画と芸術映画の融合である。マルチプレックス登場前は、芸術映画が上映されるのはカルチャーセンターのような限定された場所か映画祭くらいしかなかったが、マルチプレックスはそれらの映画に一般の人々の目に触れるチャンスを作り出した。そして、けっこうな興行収入を上げる映画も出て来た。その影響により、都市部のマルチプレックスで上映することを目的とし、しかもある程度の興行収入を期待した芸術映画、社会派映画が作られるようになった。逆に、最初から都市部の中流階級層しかターゲットにしていないような新感覚の娯楽映画も作られるようになった。両者の境目は限りなく曖昧になって来ている。この新たな傾向は、いくつかの傑作を作り出したのだが、同時にどっちつかずの中途半端な駄作を生み出す結果にもなった。例えば、「Rang

De Basanti」は元々「Paint It Yellow」という題名で英語の社会派映画として制作が予定されていたのだが、途中でヒンディー語の娯楽映画路線に転換された。同映画は大ヒットし、社会にも大きな影響を与え、アカデミー賞外国語映画賞のインド代表作にも選ばれた。これは成功例と言っていいだろう。だが、残念ながらこの「Dor」は失敗作の1本に数えられる。ククヌール監督の前作「Iqbal」も僕は失敗作に近いと思っている。社会問題を提起する鋭い視点、問題の根源を追究する分析力、そしてそれを映画中で効果的に再構築する想像力に欠けた社会派映画が無意味に増えてしまっている。

総じて、「Dor」は、ヒマーチャル・プラデーシュ州とラージャスターン州の自然の対比が美しい作品であるが、テーマとして取り上げたインドの未亡人問題をほとんど棚上げにし、いかにも映画的にまとめて終わってしまっており、非常に中途半端な印象を受ける映画になってしまっていた。

今日はPVRアヌパムで先週から公開の新作ヒンディー語映画「Rocky」を見た。監督はスレーシュ・クリシュナ、音楽はヒメーシュ・レーシャミヤー。キャストは、ザイド・カーン、イーシャー・シャルヴァーニー、ミニーシャー・ラーンバー、ラジャト・ベーディーなど。

| Rocky |

ムンバイーに住むロッキー(ザイド・カーン)は、正義感と闘争心に溢れた若者で、不正を見たら、相手が警察官であっても制裁を加えなければ気が済まない性格であった。ロッキーは仲間たちとサイバーカフェを開くが、ある日店に逃げ込んできた女の子ネーハー(イーシャー・シャルヴァーニー)をかくまったがゆえに、ギャングの親玉アンソニー(ラジャト・ベーディー)に目をつけられることになる。ロッキーはネーハーに一目惚れし、結婚するが、アンソニーは非情にもアンソニーの目の前でネーハーの首をナイフで切って殺してしまう。しかも、アンソニーはロッキーの両親をも脅迫する。そのおかげで、ロッキーの家族はロンドンへ移住することになり、ロッキーも全く性格が変わってしまった。ロッキーはロンドンでプリヤー(ミニーシャー・ラーンバー)というインド人の女の子と出会うが、ネーハーのことを忘れることができなかった。【写真は左から、ザイド・カーン、イーシャー・シャルヴァーニー、ミニーシャー・ラーンバー】 ムンバイーに住むロッキー(ザイド・カーン)は、正義感と闘争心に溢れた若者で、不正を見たら、相手が警察官であっても制裁を加えなければ気が済まない性格であった。ロッキーは仲間たちとサイバーカフェを開くが、ある日店に逃げ込んできた女の子ネーハー(イーシャー・シャルヴァーニー)をかくまったがゆえに、ギャングの親玉アンソニー(ラジャト・ベーディー)に目をつけられることになる。ロッキーはネーハーに一目惚れし、結婚するが、アンソニーは非情にもアンソニーの目の前でネーハーの首をナイフで切って殺してしまう。しかも、アンソニーはロッキーの両親をも脅迫する。そのおかげで、ロッキーの家族はロンドンへ移住することになり、ロッキーも全く性格が変わってしまった。ロッキーはロンドンでプリヤー(ミニーシャー・ラーンバー)というインド人の女の子と出会うが、ネーハーのことを忘れることができなかった。【写真は左から、ザイド・カーン、イーシャー・シャルヴァーニー、ミニーシャー・ラーンバー】

ロッキーの家族はムンバイーから逃げ去ってしまったものの、ロッキーの友人たちはアンソニーを告訴し、裁判を続けていた。だが、アンソニーは金と権力を使って無罪放免される。アンソニーに法の裁きを下すには、ロッキーの証言が必要であった。友人の1人ヴィクラムはロンドンに渡ってロッキーと会う。ロッキーは、黒人に襲われるプリヤーを力で助けることができないほど争いを好まない人間になっていた。だが、とうとう覚醒し、再度プリヤーを襲った黒人をぶちのめす。

ムンバイーに戻ったロッキーは、アンソニーと死闘を繰り広げ、瀕死の重傷を負いながらもアンソニーを死の寸前まで追い詰める。ネーハー殺人事件の再審も行われ、アンソニーは終身刑に処せられた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ほとんど捻りのない勧善懲悪のアクション映画。圧倒的な強さを誇る主人公ロッキーが、妻を殺したギャングの親玉アンソニーに復讐するまでがシンプルな手法で描かれている。コメディーの要素もあり、インド映画の伝統に従っていろんなラスが盛り込まれていたが、脚本が一本槍過ぎて退屈な映画になっていた。

この映画の意義は、ザイド・カーンが単独で主演を張ったことであろう。ザイド・カーンは「Main Hoon Na」(2004年)でブレイクした男優で、それ以後順調に人気とキャリアを伸ばして来たが、その後は単独主演の映画に出演して来なかった。だが、ここに来てザイド・カーンも遂にアクション映画の主演を任されることになり、スターとしての風格を身に着けたことになる。ただ、持ち味である「やんちゃな弟」的キャラも捨てておらず、新たなヒーロー像の構築を試みている様子が伺われる。時々見せるカラ陽気な笑い声はザイド・カーンのトレードマークであろう。

そして「Rocky」のもうひとつの特徴は、若手女優2人の共演である。本業はダンサー、「Kisna」(2005年)で映画デビューしたイーシャー・シャルヴァーニーと、「Yahaan」(2005年)でデビューしたミニーシャー・ラーンバーである。だが、2人とも個性を活かしきれてしなかった。イーシャーは「Kisna」でも見せたその超絶ダンスこそが持ち味だと思うのだが、どういうわけか本作では踊るシーンはあれど、彼女の本領が発揮されるようなダンスシーンはほとんどなかった。ミニーシャー・ラーンバーは、「Yahaan」のときは非常に落ち着いていい女優だという印象を受けていたのだが、なぜか「Rocky」の彼女は、「Sholay」(1975年)のバサンティーのようなオシャベリ女を演じており、気持ち悪かった。活躍の場もほとんど与えられていなかった。

脇役の中でおそらく観客の脳裏に強烈に残ったのは、クラーンティカーリー教授を演じた俳優であろう(名前は分からない)。映画の本筋とはほとんど関係のないコミックロールであったが、かなり濃いキャラで、観客を沸かせていた。

音楽はヒメーシュ・レーシャミヤー。彼が自ら歌う曲が映画の至る所に散りばめられており、ヒメーシュ・ファンにはたまらないだろう。だが、この映画からはあまりヒット曲は生まれなかったようだ。ちなみに、映画の最後にはボーナス・ダンス・シーンがあり、ザイド・カーン、イーシャー・シャルヴァーニー、ミニーシャー・ラーンバーの3人が一緒に踊りを踊る。

「Rokcy」はほとんど見る価値のない映画である。時間と金が余って仕方ないという人以外にはオススメできない。

| ◆ |

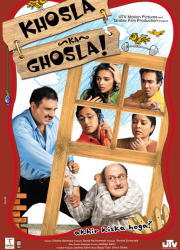

9月28日(木) Khosla Ka Ghosla! |

◆ |

お祭りシーズンの影響か、最近やたらとたくさんの映画が公開される。だが、質と量の関係がしばしば反比例するように、名作と呼べる作品が少ないのが気になっていた。だが、今日、PVRアヌパムで先週から公開の新作ヒンディー語映画「Khosla

Ka Ghosla!」を見て、やっとその玉石混交の中から玉を見つけた思いであった。

「Khosla Ka Ghosla!」を意訳すれば、「コースラー家のマイホーム大作戦」みたいな意味。中産階級の夢であるマイホームを巡った珍騒動を描いた映画である。監督は新人のディバーカル・バナルジー、脚本は「Company」(2002年)や「Bunty

Aur Bubli」(2005年)などで脚本やダイアログを担当したジャイディープ・サーハニー。キャストは、アヌパム・ケール、ボーマン・イーラーニー、パルヴィーン・ダバース、ランヴィール・シャウリー、キラン・ジューネージャー・スィッピー、ターラー・シャルマー、ヴィナイ・パータクなど。

| Khosla Ka Ghosla! |

デリー在住の典型的な中産階級のカマル・キショール・コースラー(アヌパム・ケール)は、定年退職を前に、今までの人生の中でコツコツと貯めたお金300万ルピーをはたいてマイホームのための土地を郊外に購入した。ところが、地鎮祭のためにその土地へ行ってみたところ、クラーナーという人物によって占領されており、周囲には壁が張り巡らされていた。そして人相の悪い見張りが見張っていた。この取引を行った不動産屋は、150万ルピーを出せば何とかなると言い出す。警察、弁護士、政治家なども、この問題を解決するために、120〜130万ルピーの報酬を要求して来た。最後にコースラーは、キシャン・クラーナー(ボーマン・イーラーニー)に会いに行くが、豪華な屋敷に複数の手下と共に住む恐ろしげな男で、脅されて帰って来る。【写真の左にいるのはボーマン・イーラーニー、右上の4人は右上から時計回りに、ランヴィール・シャウリー、キラン・ジューネージャー・スィッピー、パルヴィーン・ダバース、ターラー・シャルマー、右下はアヌパム・ケール】 デリー在住の典型的な中産階級のカマル・キショール・コースラー(アヌパム・ケール)は、定年退職を前に、今までの人生の中でコツコツと貯めたお金300万ルピーをはたいてマイホームのための土地を郊外に購入した。ところが、地鎮祭のためにその土地へ行ってみたところ、クラーナーという人物によって占領されており、周囲には壁が張り巡らされていた。そして人相の悪い見張りが見張っていた。この取引を行った不動産屋は、150万ルピーを出せば何とかなると言い出す。警察、弁護士、政治家なども、この問題を解決するために、120〜130万ルピーの報酬を要求して来た。最後にコースラーは、キシャン・クラーナー(ボーマン・イーラーニー)に会いに行くが、豪華な屋敷に複数の手下と共に住む恐ろしげな男で、脅されて帰って来る。【写真の左にいるのはボーマン・イーラーニー、右上の4人は右上から時計回りに、ランヴィール・シャウリー、キラン・ジューネージャー・スィッピー、パルヴィーン・ダバース、ターラー・シャルマー、右下はアヌパム・ケール】

コースラーの長男チローンジーラール(パルヴィーン・ダバス)は多国籍企業で働くコンピューター・エンジニアであったが、家族や恋人のメーグナー(ターラー・シャルマー)に黙って、米国の本社に転勤しようとしていた。彼は家族に溶け込んでおらず、父親が建てようとしているマイホームも苦痛であった。ある日、チローンジーラールは父親に米国へ移住しようとしていることを打ち明ける。父親や家族は驚くものの、米国に行く前までは家族となるべく一緒にいるように頼む。チローンジーラールは、ヴィザ取得代行業者のアースィフ・イクバール(ヴィナイ・パータク)に頼んで米国ヴィザの申請を行っていたが、父親の困難を見て、次第に米国行きを迷うようになって来る。

コースラーの次男バンティー(ランヴィール・シャウリー)は、長男と違って勉強嫌いでノラリクラリの生活を送っていた。バンティーは、ペヘルワーン(力士)の一団を呼んで、夜中に父親の土地を取り囲んでいる壁を破壊する。だが次の日、コースラーは警察に逮捕されてしまう。クラーナーによってコースラーは釈放される。クラーナーはコースラーに、特別価格として120万ルピーを払えば土地を引き渡すと提案する。意気消沈したコースラーは、もう土地もマイホームお必要ないと言い出す。

それを見たチローンジーラールは、アースィフに相談する。アースィフはかつてクラーナーと手を組んで悪徳不動産業をしていたが、彼の土地もクラーナーに奪われ、以後、小さなビジネスを営んでいた。アースィフは、クラーナーを騙して金を奪い返すことを提案する。チローンジーラールは、メーグナーが所属していた劇団の長パップーを、ドバイに住むNRI(在外インド人)の大富豪に仕立てあげることに決める。周到な準備により、クラーナーはまんまと騙され、コースラーは大金を手に入れる。こうしてコースラーはクラーナーから土地を買い戻し、マイホームを建てたのだった。また、この一件により家族との絆を取り戻したチローンジーラールは、米国に移住するのをやめ、メーグナーと結婚して新しいコースラーの家に住むことになった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

インドの社会で現実に起こっている問題を取り上げ、それをコメディータッチに味付けし、しかも感動的にまとめることに成功した傑作。アヌパム・ケールやボーマン・イーラーニーという演技派男優の演技もさることながら、パルヴィーン・ダバースという比較的名の知れていない男優(「Monsoon

Wedding」(2001年)に出ていたが)の名演を見ることができたことも収穫だった。

題名「Khosla Ka Ghosla!」の中の「Khosla」とはパンジャーブ系の名字、「Ka」は「〜の」という意味で、「Ghosla(Ghonsla)」の原義は「巣」、転じて「小さな家」みたいな意味である。もちろん、「コースラー」と「ゴースラー」の音をかけた駄洒落であるが、直訳すると「コースラーの小さな家」、映画を見ると、それがマイホームを巡った騒動を象徴した題名であることが分かる。コースラー家は、デリー南部のシャープル・ジャートにある小さな家に住む中産階級の家庭であったが、カマル・キショール・コースラーは定年を前に長年の夢であったマイホームを実現するために思い切って行動を始める。だが、悪徳不動産屋の罠にはまり、コースラーが購入した土地は何者かに占領され、それを取り戻すためには購入金額の半分をさらに支払わなければならない状態に置かれてしまった。

不動産を巡るこのような詐欺は、インドでは珍しくないようだ。ちゃんと金を払い、ちゃんと正式な権利書も手に入れたのに、購入したはずの土地は誰かのものになっており、その人の手元にも権利書がある。もちろん、その権利書は偽物であるのだが、偽物であっても本物同然の効力を持っている。そして、それを取り返すには購入金額の半分を上乗せして支払わなければならない。警察、弁護士、政治家も、金なしには動いてくれない。クラーナーから150万ルピーを要求されたことを知ると、彼らはそれよりも数十万ルピー低い値段を提案し、これだけくれたら解決してあげようと申し出る。コースラーは自分の土地を取り返そうと、ペヘルワーン(力士)の団体を雇って土地を囲む壁を取り壊すのだが、警察には「不法侵入」やら「器物破損」の容疑で逮捕されてしまう。インドのシステム全体の不健全さが、クラーナーのような詐欺師をのさばらせ、コースラーのような真面目な人間を搾取している様がまざまざと描写されていた。

最終的にコースラーの一家が取った手段は、騙されたら騙し返すというあまりインド的でない解決法であった。かつてマハートマー・ガーンディーは、正しい目的を達成するためには、その手段も正しくなくてはならないと説いた。インドの道徳は、このガーンディーの考え方に大きく影響されているように見える。だから、「Khosla

Ka Ghosla!」における解決法は必ずしも褒められたものではなかった。現に、カマル・キショール・クラーナー自身は、長男チローンジーラールが中心になって立案したその作戦に反対であった。だが、クラーナーを騙すプロセスは、バラバラになりかけていた家族の結束を基盤に、笑いと緊張感溢れる絶妙なタッチで描かれていたので、観客もそれほど不快には思わなかっただろう。あらすじ中にはその手口を詳述しなかったが、それは見てのお楽しみということにしておく。

この映画でもうひとつ重要なテーマだったのは、インド人中産階級の海外移民である。インド人は次々と米国などに移民しており、あたかもインド人は全員インドを捨ててどこか海外に移住したいのかと思えてしまうほどだが、実際はそれほど単純なものではないということがこの映画によって示されていたと思う。チローンジーラールは、自身のキャリアアップと家族の将来の安泰のために、米国本社への転勤を決める。だが、デリー郊外にマイホームを建設し、家族みんなで一緒に住もうと夢見ていた父親をはじめ、家族はあまり賛成ではない。だが、反対もしなかった。弟や妹は、夜にそっとチローンジーラールの部屋を訪れ、「休みが取れたら帰って来てくれるよね?」「米国に行っても俺たちを忘れやしないよな?」と問い掛ける。チローンジーラールは母親に、米国での生活が安定したら移住するように勧めるが、母親は「こんな年になって別の国に住む気なんてしない」とため息をつく。結局、マイホーム騒動が終わると、チローンジーラールは家族の絆の大切さを知り、米国行きをやめて家族で一緒に住むことに決める。何かホッとする温かい終わり方であった。

このように、この映画ではチローンジーラールを演じたパルヴィーン・ダバースがかなり重要な役を演じており、しかも彼は自己中心的な現代人から家族愛に目覚めた長男への変身をパーフェクトに演じ切っていた。コースラーを演じたアヌパム・ケールと、クラーナーを演じたボーマン・イーラーニーも素晴らしかったのだが、彼らの演技力は既に何年も前に証明されているので、ここで繰り返しても仕方ないだろう。

最近飛ぶ鳥を落とす勢いなのがランヴィール・シャウリーである。先日見た「Pyaar Ka Side/Effect」にも出演していた。おちゃらけた自堕落男の役が非常にうまい。インド映画に新しいタイプの笑いを持ち込んでいることも評価できる。これからも活躍してくれるだろう。

ターラー・シャルマーは、「Page 3」(2005年)の女優の卵の役が印象的で、何だか子供っぽいイメージがあったのだが、「Khosla Ka

Ghosla!」では少し大人っぽくなっていて、女優としてスタートラインに立ったように思える。

デリーが舞台になっていたので、何となく見慣れた風景が出て来たが、インド門やクトゥブ・ミーナールのような典型的なランドマークはひとつも出て来なかった。シャープル・ジャートは実在の住所だが、コースラーのマイホームが建った土地は実在かどうか分からない。

「Khosla Ka Ghosla!」は、都市中産階級を主にターゲットにした良作である。急速に発展する一方で、伝統的なダーダーギーリー(ヤクザ稼業)が根強く残るインドの社会の現実を鋭くかつ面白おかしく描いた映画だ。

| ◆ |

9月28日(木) 変貌しつつあるピトリ・パクシャ |

◆ |

今月12日の記事で、ピトリ・パクシャ中はインド人の経済活動が停滞するという旨のことを書いた。ところが、どうも今年のピトリ・パクシャは少し様子が違ったようだ。相変わらずインド人はこの時期にものを「買わない」のだが、少し迷信から解放された人々は、さすがに購入はしないものの、次第にものを「ブッキング」するようになっているらしい。ヒンディー語紙ヒンドゥスターンの折込紙メトロ・リミックスを参照にした。

ピトリ・パクシャ中は、何か新しいことを始めたり、ものを購入するのは不吉だとされている。よって、毎年この時期になると、自動車などの高価な品物から衣服などの安価な品物まで、売り上げがガタ落ちする現象が見受けられている。特に自動車やバイクなどは命とかなり密接な関係を持っているので、縁起を担ぐのも無理はない。だが、伝統的習慣に従って人々の購買活動が停滞するのを指をくわえて見ているほど、インド商人も愚鈍ではない。彼らは何とかピトリ・パクシャ中の売り上げを少しでも増やそうとあの手この手の安売り&特典キャンペーンを繰り広げて来た。自動車保険がたったの1ルピー、50%の値下げ、もれなくステレオ進呈などなど。おかげで、ピトリ・パクシャ中のインドはかなりお買い得な時期となっている。しかし、やはり迷信深いインド人のこと、多くの人は、いかに魅力的なオファーがあろうと、この時期は必死に我慢し続ける。だが、首都デリーの人々の間で次第にトレンドとなって来たのが、ピトリ・パクシャ中にブッキング、ピトリ・パクシャ明けのナヴラートリーの日にデリバリーという買い物形態のようだ。

ブッキングとは商品売買の契約のことである。ピトリ・パクシャ中にショールームなどを訪れ、購入の取引だけ済ませておいて、実際に品物を受け取るのは、吉日とされるナヴラートリーの日というわけだ。果たして不吉とされるピトリ・パクシャ中のブッキングが、その人の運勢にどのような影響を与えるのかは分からないが、ピトリ・パクシャ中のキャンペーンを最大限に利用し、かつピトリ・パクシャの習慣を最低限守るという、いかにも現代社会らしいコンプロマイズが考案されたことは注目に値する。TTモータースのセールス・コンサルタント曰く、「今年のシュラーッド(ピトリ・パクシャ)はそれほど売り上げが落ちなかった。デリーはモダンになっているから、普段通りに買い物をする人が増えて来た。しかし、我々のエクスクルーシヴ・オファーは、それ以外の迷信深い人々をも惹き付け、いいレスポンスが得られた。ナヴラートリーには約50人のカスタマーに自動車をデリバリーする。」

この「ピトリ・パクシャ中にブッキング、ナヴラートリー中にデリバリー」というショッピング形態は、他にも利点がある。ナヴラートリー中、人々はプージャー(礼拝)などに忙しくなり、ショッピングする暇がなかなか取れない。特に女性たちはナヴラートリー期間中に断食する人が多く、外に買い物に出掛ける気力がないことも少なくない。よって、お祭りシーズンが始まる直前のピトリ・パクシャに主な買い物を「ブッキング」しておいて、ナヴラートリー中はそれが届くのを待つだけ、というのはとても合理的なのである。

インドも次第にモダン化していっているが、それでもどこか伝統や習慣との間合いをジリジリと見極めながら、かつそれらをうまく利用しながら発展していっているところがとても興味深い。ピトリ・パクシャはそのひとつの指標となるだろう。

今日はPVRプリヤーで本日より公開の新作ヒンディー語映画「Woh Lamhe」を見た。

「Woh Lamhe」とは「あの瞬間」という意味。監督は「Zeher」(2005年)や「Kalyug」(2005年)のモーヒト・スーリー、脚本はマヘーシュ・バット、音楽はプリータム。キャストは、サイニー・アーフージャー、カンガナー・ラーナーウト、シャード・ランダーワー(新人)など。

| Woh Lamhe |

サナー・アズィーム(カンガナー・ラーナーウト)はトップ女優で、恋人で同じく男優のニキル(シャード・ランダーワー)と同棲していた。だが、仕事に明け暮れる毎日に不満を感じていた。そんなとき、彼女は売れない映画監督アーディティヤ・ガレーワール(シャイニー・アーフージャー)と出会う。アーディティヤはサナーを「この世で最も醜い女」「自分の体さえ自分のものでない女」と酷評する。怒ったサナーは公衆の面前でパンツを脱いで投げつけるという醜態をさらす。ニキルも逆上し、家に帰ってサナーをレイプする。サナーは自殺しようと考えたが、思い直し、次の日、アーディティヤのもとを訪れる。【写真は、カンガナー・ラーナーウト(上)とサイニー・アーフージャー(下)】 サナー・アズィーム(カンガナー・ラーナーウト)はトップ女優で、恋人で同じく男優のニキル(シャード・ランダーワー)と同棲していた。だが、仕事に明け暮れる毎日に不満を感じていた。そんなとき、彼女は売れない映画監督アーディティヤ・ガレーワール(シャイニー・アーフージャー)と出会う。アーディティヤはサナーを「この世で最も醜い女」「自分の体さえ自分のものでない女」と酷評する。怒ったサナーは公衆の面前でパンツを脱いで投げつけるという醜態をさらす。ニキルも逆上し、家に帰ってサナーをレイプする。サナーは自殺しようと考えたが、思い直し、次の日、アーディティヤのもとを訪れる。【写真は、カンガナー・ラーナーウト(上)とサイニー・アーフージャー(下)】

アーディティヤは、サナーの性格や生い立ちを研究しており、どうしたら彼女が自分の映画のヒロインになってくれるかを熟知していた。サナーは、アーディティヤの映画に出演すると言い出すが、アーディティヤは敢えてそれを断る。彼は、サナーのことを「自分の思うように生きれない奴隷」だとこき下ろし、「飾らず自由な女優」しか自分の映画にはいらないと言う。とうとうサナーはニキルと別れ、全てを断ち切ってアーディティヤの家に駆け込んでくる。アーディティヤは早速サナー主演の映画を撮り始める。

撮影中、次第にアーディティヤとサナーは惹かれ合い、恋仲となる。アーディティヤの親友サムは彼に忠告するが、彼はサナーの恋に落ちていく。アーディティヤ監督、サナー主演の映画は大ヒットし、サナーの人生もようやく軌道に戻ったかに見えた。ところが、サナーの持病であった統合失調症の症状が出始める。

サナーはいつの頃からか、ラーニーという幻覚の女性に怯えるようになっていた。ラーニーはいつでもどこでもサナーを追いかけて来ていた。一旦はその症状はよくなったのだが、再発しつつあった。ついに撮影中にサナーは錯乱し、病院に運ばれる。医者はサナーに電気療法を行おうとしていた。アーディティヤの父親はアルコール中毒で、それを治すために電気療法を行ったのだが、そのせいでさらに症状が悪くなったということがあった。そういう過去を持つアーディティヤは、電気療法に反対する。だが、ニキル、サナーの母親、サナーを育ててきた映画監督たちは、手っ取り早く治療するために電気療法を行わせようとする。

その夜、アーディティヤとサムはスイスへ行く予定だった。だが、父親が死亡したとの知らせを受け取ったアーディティヤはスイス行きを取り止め、病院へ向かう。そしてサナーを連れ出して、ムンバイーからゴアへ逃亡する。アーディティヤは、自分の力でサナーを治そうとする。毎日サナーに薬を飲ませ、必死に看病していたが、サナーは薬を飲んでいなかった。飲むふりをしていたのだった。サナーの症状はよくなっていなかった。とうとうサナーは再び錯乱状態となり、アーディティヤをナイフで刺してしまう。それでもアーディティヤはサナーへの愛を貫くが、サナーはどこかへ逃げてしまい、アーディティヤは駆けつけた警察に誘拐の容疑で逮捕されてしまう。

ある日、アーディティヤが家に戻ると、サナーが自殺未遂し、入院しているとの知らせを受ける。急いで病院へ駆けつけるアーディティヤ。サナーは彼に最後の言葉をかけ、ひっそりと息を引き取る。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

胸を締め付けられるような切ないラブストーリー。「Gangster」(2006年)と主演2人がかぶっているからか、同映画と同じような雰囲気の映画だと感じた。笑いあり涙あり、歌あり踊りありの一般的なインド映画とは違い、映画全体には悲哀のラス(情感)が満ち溢れている。そして特筆すべきは、この映画が、脚本を書いたマヘーシュ・バットと、女優パルヴィーン・バービーの実際の恋愛話をベースにしていることだ。マヘーシュ・バット自身も、この映画がパルヴィーン・バービーへのトリビュートであることを認めている。ちなみに、マヘーシュ・バットの弟子ヴィクラム・バットが、自身と女優スシュミター・セーンの恋愛スキャンダルをもとに作った「Ankahee」(2006年)という映画が今年公開されているが、それと比較することもできるだろう。

パルヴィーン・バービー(本名:パルヴィーン・ワリー・ムハンマド・カーン・バービー)は、グジャラート州ジュナーガル藩王国の名門貴族の血筋を引く女性で、1949年4月4日生まれ。1974年に「Charitrahin」で映画デビューし、その後、「Deewar」(1975年)、「Amar

Akhbar Anthony」(1977年)、「Kaala Patthar」(1979年)、「Namak Halaal」(1982年)などに出演して、当時を代表する女優の一人となった。ところが、1983年にニューヨークへ渡り、1988年の「Akarshan」を最後にスクリーンから姿を消す。2002年に彼女はインドに戻って来たが、原形を留めないほど太っており、ファンを驚かせた。1970年代から彼女は統合失調症の兆候が出ており、奇行で有名だったようだが、米国から帰って来てさらにそれはエスカレートし、アミターブ・バッチャンなどの有名人に対し、自分を殺そうとしたなどと裁判を起こしたりして問題を巻き起こした。アミターブ・バッチャン、マヘーシュ・バット、カビール・ベーディー、ダニー・デンゾンパなどと親交があったとされるが、生涯独身を貫く。その最期は非常に寂しいもので、2005年1月22日に自宅で遺体で発見された。状況から自殺と見られており、死亡日は1月20日とされている。

パルヴィーン・バービー

左は1970年代、右は晩年

「Ankahee」でも語られていたが、映画スターのような華やかな職業に就く人間は、時として、周囲の人々を惹き込む強力なカリスマ性を持っていると共に、極度に不安定な精神をも併せ持っているという。「Woh

Lamhe」のサナー・アズィームも、高慢かつ自己中心的な性格であると同時に、逆上しやすく、ラーニーという幻の女性に怯える弱い女性として描写されていた。特に、アーディティヤをナイフで刺した後、部屋の隅で縮こまって怯える姿が印象的であった。マヘーシュ・バットの言によると、この部屋の隅に縮こまる光景はパルヴィーン・バービーと関係を持っていた日々に実際にあったことのようだ。アーディティヤはこのとき、サナーに「僕は君に殺されてもかまわない。だけど、僕は君なしには生きていけない」と優しく語り掛けるが、マヘーシュ・バットの方はそのときパルヴィーン・ビービーの目の中に狂気を見て、もう関係は続けられないと直感したという。

あらすじは時間軸に沿って書いたが、映画の構成は、現在→過去(3年前)→現在となっている。サナーが自殺するところから始まり、3年前のアーディティヤとサナーの出会いに時間が巻き戻され、再び話は現在に戻って来る。この3年前のシーンから現在のシーンに移るところが少し話が飛んでいたように思えた。ゴアでサナーが逃げ、アーディティヤが警察に逮捕され、回想シーンが終わるのだが、その後どうやってサナーが自殺に至り、アーディティヤが釈放されたのか、このゴアとムンバイーのシーンの間の時間差はどれくらいなのか、ということがほとんど説明されていなかった。また、ゴアでサナーの診察をする女性(サローニーという名前だったと思う)が映画中何回か出て来るが、アーディティヤと彼女の関係がいまいち分からなかった。

主演の2人、サイニー・アーフージャーとカンガナー・ラーナーウトの演技は文句なし、パーフェクト、ファーストクラスであった。間違いなくこの作品で2人とも若手俳優の中で演技派としての地盤を固めたと言っていい。カンガナーが太ももからすねにかけて脚全体を露にするシーンが多いのが少し気になったのだが、これはボリウッドの美脚クイーンを狙ってのことであろうか?それともモーヒト・スーリー監督のフェチズムであろうか?だが、確かにカンガナーは美しい脚をしている。

本作がデビュー作となったシャード・ランガーワーは、ネガティヴ・ロールながら新人とは思えない非常にシャープな演技をしていた。このシャード・ランガーワーは、名女優ムムターズやレスラー兼男優ダーラー・スィンの甥にあたる。ハンサムな顔をしているし、きっと次回以降はヒーロー男優として伸びていくことだろう。

音楽はプリータム。歌は通常のインド映画音楽とは一味違った、インド・ポップス的味付けのものが多い。ケー・ケーが歌う、ウォウォウォ・・・のコーラスが印象的な「Kya Mujhe Pyaar Hai」、「Gangster」で「Bheegi Bheegi」を歌ったバングラデシュのバンド、ジェームスが歌うボブ・ディラン風「Chal Chale」など。映画の雰囲気を壊さない程度の控えめな挿入のしかたで好感が持てた。

僕はそれほど韓国映画を見ていないので偉そうなことは言えないが、何となく「Gangster」や「Woh Lamhe」の路線の映画は韓国映画っぽい雰囲気を持っているように思える。それは、「Gangster」が韓国ロケであったからそう感じるだけかもしれないが、これまでのインド映画の路線とは一線を画した――敢えて言うならイムラーン・ハーシュミー系と表現しようか――心臓から涙が湧き出るような、ストレートで狂おしい恋愛映画だと言うのは過言ではないだろう。

「Woh Lamhe」は、インド映画の新たな潮流、悲しみのラスに満ちた映画の一本である。ラストも非常に悲しいが、しかし暗黒が垂れ込めるような悲しみではなく、非常に美しい終わり方だった。「Gangster」のような路線の映画が好きな人にオススメだ。