2004年にインド中を席巻した大ヒット映画「Dhoom」が、2年の歳月を経て帰って来た!2006年のボリウッドは続編モノが続くが、意外なことに、「Dhoom:2」は前作の題名に「2」が付いた初めてのインド映画である。11月24日に封切られたが、デリー&ウッタル・プラデーシュ州テリトリーでは配給を巡るトラブルが発生し、大手シネコンがこの映画を上映しないことを決定した(詳細は11月24日の日記参照)。元々ヒットが予想されていた「Dhoom:2」。上映映画館数が激減したことにより、チケット入手が非常に困難になってしまった。僕も封切りから1週間後にようやく見ることができた。

題名:Dhoom:2

読み:ドゥーム2

意味:騒音パート2

邦題:ドゥーム2

監督:サンジャイ・ガーンドヴィー

制作:アーディティヤ・チョープラー

音楽:プリータム

歌詞:サミール

振付:シヤーマク・ダーヴァル、ヴァイバヴィー・マーチャント

出演:リティク・ローシャン、アビシェーク・バッチャン、アイシュワリヤー・ラーイ、ビパーシャー・バス、ウダイ・チョープラー、リーミー・セーン(特別出演)

備考:チャーナキャ・シネマで鑑賞。

左から、ウダイ・チョープラー、アビシェーク・バッチャン、アイシュワリヤー・ラーイ、リティク・ローシャン、ビパーシャー・バス

| あらすじ |

世界中の貴重品を芸術的な技により盗むハイテク泥棒A(リティク・ローシャン)。誰もその本当の名や本当の顔を知らなかった。女刑事ショーナーリー・ボース(ビパーシャー・バス)はAを追ってムンバイーまで来ていた。実は彼女は前作「Dhoom」で活躍したジャイ・ディークシト警部(アビシェーク・バッチャン)の大学時代の知り合いであった。お調子者のバイクレーサー、アリーもジャイの右腕として警察官になっていた。ジャイは、Aが次なるターゲットをムンバイーに定めていることを見抜き、捜査を担当することになる。だが、Aはまんまと博物館からダイヤモンドを盗み出し、ジャイの包囲網をくぐり抜けて逃走する。

Aはムンバイーでの仕事を終え、インドを去ろうとしていた。ところがTVで、Aが次なる犯行予告を行ったことを知り、航空券を捨てる。TVでは、Aはある古城から宝剣を盗み出すことを予告していた。同じくインドを去ろうとしていたショーナーリーもインドに残り、ジャイ、アリーと共に古城でAを待ち構える。

夜、厳重な警備をくぐり抜け、城に忍び込むひとつの影。そのままいとも簡単に宝剣まで辿り着く。だが、そこにはAが待ち構えていた。その影はAではなく、別の泥棒だった。Aは自分になりすまして泥棒を働く者が誰かを知るためにやって来ていたのだった。偽Aは宝剣を取って逃げ出すが、警報が作動し、警察も追って来る。ショーナーリーは偽Aを追い詰めるが、そこへAが現れ、偽Aを救い出す。そして2人は闇の中に消える。ショーナーリーはこのとき怪我を負ってしまう。

一方、Aは偽Aと対面する。なんとその偽物は女性であった。彼女はスネーリー(アイシュワリヤー・ラーイ)と名乗り、手を組んで一緒に泥棒をすることを提案する。Aは最初それを拒否するものの、やがて受け容れる。こうして、今まで1人で仕事をして来たAは初めてパートナーを得たのであった。

だが、実はスネーリーはジャイが送り込んだ囮であった。スネーリーは元々泥棒だったのだが、警察に捕まり、牢屋行きを許してもらう代わりにA逮捕に協力させられていたのだった。Aの次なる目標はブラジルのリオデジャネイロであった。ジャイ、アリー、A、スネーリーの4人はブラジルへ降り立つ。

ジャイとアリーは、ショーナーリーの双子の妹、モーナーリー(ビパーシャー・バス)の家に滞在することになる。ソーナーリーはアリーにつれなかったが、モーナーリーは打って変わってアリーとラブラブになる。また、スネーリーに恋し始めていたAは彼女に自分の正体を明かし、アーリヤンという本名も名乗る。スネーリーも気付いたときにはアーリヤンに惚れていた。自分が囮であることがアーリヤンにばれてしまうが、彼女は信用できない警察のジャイではなく、正直な泥棒のアーリヤンを選ぶ。

アーリヤンの次なるターゲットは、自然史博物館に展示されている人類最初のコインであった。アーリヤンとスネーリーはやはり警察をまんまと出し抜いてコインを盗み出す。スネーリーもジャイに対してアーリヤンと運命を共にすることを伝える。

アーリヤンとスネーリーはバイクに乗って逃走し、ジャイとアリーもバイクで追いかける。だが、アーリヤンはジャイに捕まり、スネーリーはアリーに捕まる。と、突然スネーリーはアーリヤンを撃つ。アーリヤンは滝に落ちてしまう。ジャイはスネーリーを後に残して立ち去る。

だが、アーリヤンは生きていた。6ヵ月後、フィジーのある場所でアーリヤンとスネーリーはレストランを経営していた。だが、ジャイもとっくにそれを嗅ぎつけていた。ある日、ジャイはレストランを訪れる。だが、アーリヤンは既に改心しており、今まで盗んだもの全てが入った金庫の鍵をジャイに渡す。ジャイも2人を許し、立ち去る。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2006年のボリウッドは快進撃が止まらない。「Lage Raho Munnabhai」(興行収入6億9130万ルピー)、「Krrish」(6億4860万ルピー)、「Fanaa」(5億3130万ルピー)、「Rang

De Basanti」(5億1070万ルピー)、「Kabhi Alvida Naa Kehna」(4億6455万ルピー)、「Don」(4億4470万ルピー)を初めとして、「Phir

Hera Pheri」、「Malamaal Weekly」、「Gangster」、「Being Cyrus」、「Khosla Ka Ghosla」、「Pyaar

Ke Side/Effects」など、史上最高記録のヒット数である。そしてこの「Dhoom:2」も予想を上回る出来で、大ヒットは確実。こうなったらもう、この絶好調は来年まで続くだろう。

この映画の見所はいくつもある。まず、00年代を代表するスターであるアビシェーク・バッチャンとリティク・ローシャンの共演は非常に意味がある。この2人の男優は、共に2000年に時を同じくしてデビューした映画カースト出身者である。アビシェークの父親は言わずと知れたアミターブ・バッチャン、リティクの父と叔父は映画監督と音楽監督で、やはりボリウッドと関わりが深い。だが、リティクが「Kaho

Naa... Pyaar Hai」で一躍若手スターのトップに躍り出た一方、「Refugee」でカリーナー・カプールと同時デビューを果たしたアビシェークは、長年駄作と共にくすぶり続けていた。だが、2005年に「Bunty

Aur Babli」、「Sarkar」、「Dus」などヒット作を連発して人気急上昇したアビシェークは、2006年には若者の間で一番人気のある男優になってしまった。また、リティクの方もしばらくはデビュー作の大ヒットを越える作品に恵まれなかったが、2003年の「Koi...

Mil Gaya」で復活し、今年の「Krrish」によってその人気を不動のものとした。つまり、2000年に同時デビューを果たしたこれら2000年代を代表する2人の男優が、共に映画人生の絶頂期に共演を果たしているのである。これはとても意味のあることだ。リティクは相変わらず超絶のダンスを披露。間違いなく現在のボリウッドで一番のダンサーである。そして「Koi...

Mil Gaya」や「Krrish」で見せた変身テクニックも今回は思う存分披露していた。彼は変装マニアなのであろうか?リティクはメイクと演技によって、全く違った雰囲気を出すことができる特異な技も持っている。アビシェーク・バッチャンもリティクに負けじと一生懸命踊りを踊っていた。

アイシュワリヤー・ラーイが今までにないセクシーなコスチュームで出演していることも話題である。彼女は一応「清純派」の女優であり、あまりみだりに肌を見せたりして来なかったのだが、ここに来て突然、大胆な服装を着ている。それもそのはず、映画では女泥棒の役であった。コスチュームだけではない。ハンバーガーにかじりついたりして、彼女には珍しく品のない演技までしていた。アイシュワリヤーの中で何かが吹っ切れたのであろうか?

さらにそれに追い討ちをかけるように、なんと「Dhoom:2」ではアイシュワリヤーのキスシーンを拝むことができる。アイシュワリヤーは「キスをしない女優」として知られており、彼女が今まで男優とリアルのキスをしたのも、「Kyun...! Ho Gaya Na」(2004年)において当時の恋人ヴィヴェーク・オベロイとしたのが最初で最後であった。ところで、今ボリウッドで最もホットな話題は、アビシェークとアイシュワリヤーの結婚である。この2人が本当に結婚するのかどうか、人々やメディアは大きな関心を寄せている。よって、その2人が共演する「Dhoom:2」はそれだけでも注目度が高い。そこにキスシーン投入である。もしやアビシェークとのキスシーンか?本作はそういう世間の目をあざ笑うかのように、なんとリティクとアイシュワリヤーのキスシーンを観客に見せつけている。恋人と噂されるアビシェークが出演している映画で、彼女が他の男優とキスをするとは・・・!これは話題を呼ばないはずがない。だが、(本当かどうか分からないが)結婚を間近にして、突然いろんなことに挑戦し出したアイシュワリヤーに対し、世間の風当たりは強い。

問題のキスシーン

また、前作「Dhoom」はどちらかというとバイクが主人公の映画であった。スズキの大型バイクがムンバイーを縦横無尽に駆け回るシーンは、我々日本人だけでなく、インドの若者たちの心も魅了した。だから、続編で果たしてバイクがどれだけ出て来るが、かなり期待をしていた。しかし、残念ながら「Dhoom:2」の主人公はバイクではなかった。テクノロジーに比重が置かれていた。スズキに代わってソニーのハンディカムやノートパソコンが登場していた。だが、クライマックスではやはりスズキの大型バイクによる興奮のチェイス・シーンが用意されており、バイクを期待して映画館に足を運んだ観客たちにも配慮していた。「Dhoom」では物語の序盤と中盤をバイク・チェイスによって盛り上げ過ぎたために、クライマックスでバイクに比重を置きづらくなっていた印象を受けたが、本作では序盤と中盤でほとんどバイクが出て来なかったおかげで、クライマックスにおいてバイクで盛り上げやすくなっていたように思えた。前作ではアビシェークはバイクに乗っていなかったが、本作ではバイクを見事運転していた。アイシュワリヤーまでバイクに乗っていたが、これはスタントであろう。

バイクのチェイス・シーンを含め、アクション・シーンはどれもハリウッド並みに素晴らしかった。中でも飛び降りシーンが何度も出て来ていた。後半でリティクとアイシュワリヤーが共に崖から飛び降りるシーンがあるが、これはどうもスタントなしで2人本当に飛び降りたらしい。後半、崖から飛び降りるパラシュート付きリティクに、後からパラシュートなしアビシェークが飛び掛って捕まえるシーンもあった。その他、冒頭、リティクがナミビアの砂漠をサーフィンボードで疾走するシーンはとても美しかったし、前半、ローラースケートでムンバイーの道路を爆走したりするシーンもスリリングであった。だが、アイシュワリヤーがAに見せた格闘家っぽいポーズは決まっていなかった。その点では、「Don」(2006年)のプリヤンカー・チョープラーの方が上であろう。

ダイアログにもいくつか捻りがあってよかった。アリーのタポーリー・バーシャー(ムンバイーの方言)は多少マンネリ気味であったが、リオデジャネイロでジャイとアーリヤンが交わす会話はエンディングの伏線になっていてよかった。そのときジャイとアーリヤンはお互いのことを知らずに偶然一緒にコーヒーを飲む。その席でアーリヤンはジャイに、コイン集めが趣味であることを話し、彼に1枚のコインをプレゼントする。エンディングにおいて、フィジーでアーリヤンとスネーリーが経営するレストランにやって来たジャイは、驚く2人に向かってビールを注文する。ジャイは2人を許し、立ち去るときにアーリヤンからもらったコインをカウンターに置いて、「For

the beer」とだけ言う。渋い終わり方であった。

そのエンディングの手前には、偽エンディングが用意されていた。アーリヤンはジャイに追い詰められ、絶体絶命のピンチに陥る。そこへアリーがスネーリーを連れて現れる。スネーリーも捕まってしまっていた。そのときアーリヤンは、「愛している人を殺せるほど愛することができるか?」と問い掛ける。それを聞いたスネーリーは足に隠していた銃を取り出してアーリヤンを撃つ。撃たれたアーリヤンは滝壺へ消えて行く。愛する人を殺す――これは「Fanaa」でもあった終わり方であった。愛と死を表裏一体と考えるインド人の恋愛観の究極の形である。ジャイはスネーリーに問い掛ける。「なぜ撃った?」スネーリーは答える。「彼を愛していたから。」するとジャイは、「生きることがお前に与えられた罰だ」と言い残して去って行く。ここで終わっていたら、この映画はまた違った雰囲気になっていただろう。だが、それで終わらないところが娯楽を基本とする「Dhoom」シリーズのいいところであった。

しかし、それから6ヶ月もスネーリーを張り込むジャイの行動はちょっと現実的ではないだろう。ジャイの妻スイーティー(リーミー・セーン)は妊娠しており、冒頭のシーンで既にお腹がかなり大きかった。6ヶ月も経ったらもう子供が生まれてしまっているだろう。冒頭以降、スイーティーが全く出て来なかったのも辻褄が合わない。あんなにスイーティーはジャイをコントロールしていたのに。

ビパーシャー・バスがショーナーリーとモーナーリーのダブルロールを演じていたのもちょっと安っぽい演出のように思えた。ちなみに、ショーナーリーのビパーシャーの方がよかった。

音楽は前作同様プリータム・チャクラボルティー。前作「Dhoom」は音楽も大ヒットしたが、「Dhoom:2」の音楽は前作を越えそうにはない。だが、要所要所でアップテンポのダンスナンバーが入り、映画を盛り上げていた。ブラジルが舞台の一部になっていたためか、「Touch Me」にはブラジル音楽っぽいテイストが加わっていた。

ロケ地はナミビア、ムンバイー、ゴア、ブラジルのリオデジャネイロ、そして南アフリカ共和国のダーバン。お約束通り、リオのカーニバルのシーンもあったが、ストーリーには直接関係なかった。最後のバイク・チェイス・シーンはダーバンで撮影されたそうだ。

ちなみに、前作で悪役を演じたジョン・アブラハムが本作にも登場するのではとまことしやかに噂されていたが、結局全く出て来なかった。

「Dhoom:2」は期待以上の娯楽大作。現在の飛ぶ鳥を落とすボリウッドの勢いを実感できる傑作に仕上がっている。前作「Dhoom」を予習してからの鑑賞をオススメする。

今日は、11月10日に公開されたヒンディー語映画「Vivah」を見に行った。普通の恋愛映画っぽかったので後回しにしていたのだが、割と評判がいいので、見に行くことに決めたのだった。

題名:Vivah

読み:ヴィヴァー

意味:結婚

邦題:プーナム&プレーム

監督:スーラジ・バルジャーティヤー

制作:ラージシュリー・プロダクション

音楽:ラヴィンドラ・ジャイン

歌詞:ラヴィンドラ・ジャイン

振付:ジャイ・ボーラーデー

出演:シャーヒド・カプール、アムリター・ラーオ、アヌパム・ケール、アーロークナート、スィーマー・ビシュワース、サミール・ソーニー、ラター・サバルワール、マノージ・ジョーシー、アムリター・プラカーシュなど

備考:PVRアヌパムで鑑賞。

アムリター・ラーオ(上)とシャーヒド・カプール(下)

| あらすじ |

マドゥプルに住む実直な果物商クリシュナカーント(アーロークナート)の家には2人の娘がいた。長女の名はプーナム(アムリター・ラーオ)、次女の名はラジニー(アムリター・プラカーシュ)。だが、実はプーナムは亡き兄夫婦の遺児であった。クリシュナカーントはプーナムを実の娘以上にかわいがっていたが、妻のラーマー(スィーマー・ビシュワース)は、ラジニーよりも美しく才能に恵まれたプーナムの存在を疎ましく思っていた。そろそろプーナムは結婚適齢期となっていた。

クリシュナカーントの親友バガト(マノージ・ジョーシー)は、プーナムの夫として、デリーを拠点とする実業家ハリシュチャンドラ(アヌパム・ケール)の次男プレーム(シャーヒド・カプール)を推す。バガトはプーナムの写真をデリーに持って帰り、ハリシュチャンドラに縁談の話をする。ハリシュチャンドラもその縁談を気に入り、一家揃ってマドゥプルを訪れる。

プレームとプーナムは、一目見てお互い恋に落ちてしまった。縁談は成立し、6ヵ月後に結婚式が行われることになった。ハリシュチャンドラ家はすぐにデリーに帰ってしまったが、1ヶ月後にクリシュナカーントはハリシュチャンドラ家を母方の実家ソームサローヴァルに招待し、そこでプレームとプーナムはさらにお互いに惹かれ合う。そして2人は、結婚まで1日1日を期待と幸福を噛み締めながら過ごす。

全てはうまく行っているかに見えたが、1人この結婚を面白く思っていなかったのがクリシュナカーントの妻ラーマーであった。彼女は結婚式の準備を進んでしようとしなかった。だが、結婚式の前夜、クリシュナカーントの家が火事になってしまう。家の中にはラジニーが取り残されてしまった。プーナムはラジニーを救い出すために燃え盛る家の中に飛び込む。ラジニーは一命を取り留めるが、プーナムは大火傷を負ってしまう。

病院に搬送されたプーナム。だが、体表の40%が焼けてしまっており、手術も非常に困難なものであった。知らせを聞いたプレームはすぐにマドゥプルに駆けつけ、病室で彼女の額にスィンドゥール(結婚の印)を付ける。ハリシュチャンドラはデリーから一流の火傷専門医師を連れて来て、プーナムの手術をさせる。手術は成功するが、プーナムは1ヶ月半入院することになった。プレームは毎日プーナムに付き添い、彼女を看病した。

プーナムの退院の日、同時に結婚式が行われることになった。プレームとプーナムは婚姻の儀式を行う。また、ラーマーもやっとプーナムに心を開き、心から2人の結婚を祝う。こうしてプレームとプーナムは結ばれたのであった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

終盤になるまで全く山場のない映画。「Hum Aapke Hain Koun...!」(1994年)のように、インドの典型的な結婚式のプロセスを追っていく幸せ度満点の映画であった。結婚式前夜にようやくツイストが訪れるが、それもかなり取ってつけたような盛り上げ方であった。だが、インドのフィルムメーカーたちが長年をかけて培ってきた方程式はある程度効力を発揮しており、笑いあり涙ありの佳作に仕上がっていたと思う。

この映画の最大のテーマは、「娘の結婚」であろう。見かけ上の主人公は新郎新婦であるプーナムとプレームだったが、映画全体の視点は一貫してプーナムの父親クリシュナカーントのものであり、娘を嫁に出す父親の気持ちがこの映画の真の軸であった。インドでは、女の子よりも男の子を尊重する風習が今でも根強いが、クリシュナカーントは、「娘というのは何と素晴らしいものだろう。女の子を重荷と考える人がいるが、それはもってのほかだ」と、インドの社会に対してメッセージを送っていた。

また、インドにはアグニパリークシャー(火の試練)という言葉がある。これは「ラーマーヤナ」において、羅刹王ラーヴァンにさらわれたスィーター姫が、ラーム王子に救出されたとき、自分の身の潔白を示すために火の中に飛び込むというものだ。火の神はスィーター姫の潔白を証明し、彼女は火の中に入っても火傷を負わなかった。こうして、晴れてラーム王子はスィーター姫を連れて帰ることになる。このエピソードは、時々インドの男尊女卑の風習を表すものだとして批判の対象にもなったりする。だが、「Vivah」では逆に、火事によって大火傷を負ってしまったプーナムを、プレームが受け容れるかどうか、つまり、アグニパリークシャーが夫にとっての試練となっていて興味深かった。プレームは、火傷によって変わり果ててしまったプーナムを喜んで妻にし、真実の愛を示す。

とは言え、やはりインド映画なだけあり、体表の40%を火傷してしまったはずのプーナムも、顔だけは元のままであった。そして、火傷で変わり果ててしまったという身体の方も、遂にはスクリーン上に全く現れず、観客の感情移入を促すには力不足であった。

また、インドではこういう家族の絆をテーマにした映画では、女性が悪役として描かれることが多い。この伝統は、「ラーマーヤナ」においてカイケーイーの嫉妬と野望がラーム王子追放の決定的要因になったことまで遡れるだろう。「Vivah」の中でもクリシュナカーントの妻ラーマーが映画中唯一のネガティヴな役であった。最後、家が火事になってしまったのはラーマーのせいではないものの、間接的に彼女の行為が関係していた。彼女が閉めたカーテンに、窓から突っ込んだロケット花火の火が引火し、大火事にまで発展してしまうのである。そして、ラーマーの改心が結局映画を締めくくっていた。

主演はシャーヒド・カプールとアムリター・ラーオ。シャーヒド・カプールはいつも通りのジャニーズ系演技。アムリター・ラーオは、「Main Hoon

Na」(2004年)におけるお転婆娘のイメージが強いのだが、いつの間にか清純派女優として売り出すようになったようだ。「Vivah」の彼女は完全に一昔前の正統派女優のノリであった。

アヌパム・ケール、アーロークナート、スィーマー・ビシュワースと言った脇を固めるベテラン俳優陣はさすが。特にアーロークナートが熱演していた。

ロケ地はデリー、ローナーヴァラー、ナイニータールなど。クリシュナカーントの母方の実家ソームサローヴァルは架空の地名で、実際は完全にナイニータールであった。なぜナイニータールの名を出さなかったのかは不明だが、おそらくデリー以外の地名を架空のものとして、実際の地理を感じさせないようにするためであろう。

クリシュナカーントの家では「純ヒンディー語」が話されているという設定であり、クリシュナカーントやプーナムはサンスクリット語混じりのヒンディー語を話していた。だが、半分ジョークのネタになっていたのが悲しい。

「Vivah」は、古風なスタイルの映画ではあるが、完成された方程式に則った完成された映画である。見て損はない。

本日より公開の新作ヒンディー語映画「Baabul」を見てきた。かなり有名な俳優たちが出演しており、話題性は十分あると思うのだが、いかんせん「Dhoom:2」フィーバーが未だ冷めておらず、客入りは思ったほどよくなかった。ちなみに「バーブル」とは「父」という意味であり、特に結婚式の文脈で使われる言葉である。ムガル朝を興した人物とは全く関係ない。そもそもムガル朝創始者の名前の最後の「ル」は「l」ではなく「r」であるし、日本では一般に「バーブル」と表記されているが、「バーバル」の方がより正確である。

題名:Baabul

読み:バーブル

意味:父

邦題:バーブル

監督:ラヴィ・チョープラー

制作:BRチョープラー

音楽:アーデーシュ・シュリーヴァースタヴ

歌詞:サミール

振付:ファラー・カーン、ラージーヴ・スルティー、レモ・ゾウザ、ヴァイバヴィー・マーチャント

出演:アミターブ・バッチャン、ヘーマー・マーリニー、サルマーン・カーン、ラーニー・ムカルジー、ジョン・アブラハム、オーム・プリー、ラージパール・ヤーダヴ、シャラト・サクセーナー、アマン・ヴァルマー

備考:PVRプリヤーで鑑賞。

左から、サルマーン・カーン、ヘーマー・マーリニー、アミターブ・バッチャン、

ラーニー・ムカルジー、ジョン・アブラハム

| あらすじ |

アヴィナーシュ・カプール(サルマーン・カーン)は、バルラージ(アミターブ・バッチャン)とショーブナー(ヘーマー・マーリニー)の一人息子であった。アヴィナーシュは7年の留学を終え、ムンバイーに戻って来た。早速アヴィナーシュはバルラージの経営するエロス・ジュエリーに勤め出した。

ある日、父とゴルフをしていたアヴィナーシュは、ゴルフ場で絵を描いていた女の子マールヴィカー・タルワール(愛称ミリー;ラーニー・ムカルジー)と出会う。2人は出会いを繰り返す内に惹かれ合い、やがて結婚することになる。ミリーの幼馴染みで歌手のラジャト・ヴァルマー(ジョン・アブラハム)は、密かにミリーのことを愛していたが、アヴィナーシュにミリーの幸せを託し、英国へ1人旅立つ。

アヴィナーシュとミリーの間には、アンシュという息子も生まれる。だが、アンシュの4歳の誕生日にアヴィナーシュは交通事故に遭って死んでしまう。以来、ミリーの顔に笑顔が戻ることはなかった。その様子に心を痛めたバルラージは、彼女の幼馴染みラジャトを探しに英国へ発つ。ラジャトは英国で歌手として成功していたが、ミリーへの恋をずっと胸に抱いていたため、独身であった。バルラージはアヴィナーシュが死んでしまったこと、ミリーを再び幸せにするには再婚をさせるしかないこと、そして再婚相手はラジャト以外にいないことを伝える。ラジャトも同意し、インドに帰って来る。

ミリーはラジャトのことを友人以上には考えていなかったが、遂には彼を再婚相手として受け容れる。だが、この再婚にはショーブナーや、バルラージの兄(オーム・プリー)が大反対であった。それでもバルラージは結婚を強行する。結婚式に乗り込んだバルラージの兄は、未亡人の再婚は家の名誉を汚すとして結婚式を中止させようとするが、バルラージは「未亡人を家の中に閉じ込めておくのはサティー(寡婦殉死)と同等の罪だ」と主張して兄を説得する。兄もやっと考えを改め、ラジャトとミリーの結婚を祝福する。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ラヴィ・チョープラー監督は2003年に「Baghban」を送り出し、元々家族の絆を描き続けて来たインド映画界に、老夫婦の視点から家族の大切さを映画に盛り込むことを提案した。また、年配夫婦向けのシルバーロマンスという新たな分野を切り開いたのもこの映画であった。「Baabul」は、そのラヴィ・チョープラー監督の最新作である。今回もやはり舞台は家族。だが、軸となっていたのは寡婦再婚問題であった。

インドでは未亡人の再婚をタブー視する習慣が根強い。再婚だけではない、未亡人は人権すら剥奪される。夫を亡くした女性は、色の着いた衣服や装飾品を身に付けることを許されず、不吉な存在として扱われ、祝い事などへの出席もできず、死ぬまで家の中で肩身の狭い生活をしなければならない。特に不幸なのが、幼児婚の風習が残っていた時代、幼くして結婚し、婚家に嫁ぐ前に夫を失ってしまった少女たちである(大抵、結婚と嫁ぎの間に時間差がある)。彼女たちは、顔を見たこともない夫のために残りの人生全てを未亡人として過ごさなければならなかった。さすがに幼児婚はもう行われなくなったと思うが、未亡人に対する束縛は完全には改善されていないだろう。インドでは女性の幸せは夫に全て依存しているのである。もちろん、妻を失った男性に対してはこのような足枷は掛けられない。夫を失った女性に対して、不幸の追い討ちをかけるようなこの悪習は、幼児婚とセットで100年以上前から問題視されており、数々の社会改革家たちが根絶しなければならない問題として取り上げて来た。彼らの多くが掲げた解決策が、寡婦再婚(विधवा

विवाह)であった。この場合、特に幼児婚によって発生した寡婦の再婚のことを指す。ヒンディー文学の巨匠プレームチャンドも寡婦と再婚した1人であった。幼児婚の方は時代の変遷と共に減少し、幼い寡婦を再婚させる必要はなくなって来たが、依然として未亡人の再婚はタブー視される傾向にある。

「Baabul」はいかにもボリウッド的なハッピーな雰囲気で始まり、ボーイ・ミーツ・ガール・ストーリーの王道を辿っていく。アヴィナーシュとミリーの結婚式までは何の障害もないが、そこでバルラージの兄の家庭に住む未亡人プシュパーが一瞬クローズアップされる。伝統と家の名誉を第一に考えるバルラージの兄は、プシュパーが結婚式に出席することを許さない。だが、心優しいバルラージは内緒でプシュパーを結婚式に呼んでいた。このプシュパーのエピソードが映画全体の伏線となっていた。

インターミッションの直前でアヴィナーシュは交通事故に遭い、映画再開と同時にアヴィナーシュは息を引き取ってしまう。後半の序盤は非常に重苦しい雰囲気で、観客の心もかなり沈みこんでしまう。悲しいシーンはあっていいのだが、ちょっと長引かせすぎだと感じた。だが、バルラージがミリーを再婚させることを決意することにより雰囲気は持ち直す。インド映画のいいところは、悲哀がどん底まで達した瞬間に突然天地がひっくり返ったかのようにアップテンポになるところだと思う。インド映画初心者はそれに慣れないようだが、これは観客を悲しませすぎないようにとのインド映画の配慮なのである。映画はジョン・アブラハム演じるラジャトの再登場とミュージカル「Har

Manzar」によりガラリと変わる。

ミリー再婚作戦は、まずはミリー自身の拒絶に合う。だが、ラジャトは根気よくミリーの心を慰める。ミリーは「人生で私は1度しか恋をしないの。私にはあなたへの愛はないわ」と言うが、ラジャトは「僕は君への愛でいっぱいだ。君の心を満たすほどいっぱいの愛だ」と答える。ようやくミリーはラジャトに心を開く。

次なる障害は妻ショーブナーであった。愛息子を失った彼女は、孫のアンシュをアヴィナーシュの生まれ変わりと考えてかわいがっていた。ミリーの再婚は、アンシュを失うことを意味した。ショーブナーは真っ向から拒否する。だが、バルラージは結婚式を強行する。

最後の、そして最大の難関は兄であった。バルラージは兄を敬っており、兄の言うことには何でも従っていた。だが、ミリーの再婚に関しては彼は一歩も引き下がらなかった。バルラージは言う。「呼吸をするだけが人生じゃない。人生を生きることが人生だ。インドでもうサティー(寡婦殉死)が行われていないと言うが、それは嘘だ。未亡人を生きた死体にして家の中に閉じ込めている。これは形を変えたサティーだ。」この言葉に兄も遂に改心し、ラジャトとミリーの結婚を認める。このように、寡婦再婚は映画の最も重要なテーマとなっていた。寡婦再婚を巡る問題を理解していなければ、「Baabul」は理解できないだろう。

未亡人の不幸な境遇と対比されていたのが、カルワー・チャウトの習慣であった。カルワー・チャウトは、既婚の女性が夫の長寿を祈願して断食を行う日である。カルワー・チャウトで断食をすれば、女性は今後生まれ変わっても7回に渡って同じ夫を得ることができると考えられている。カルワー・チャウトはボリウッド映画で最頻出の祭りであり、特筆すべき事柄はない。だが、アヴィナーシュを失った後、ミリーがカルワー・チャウトを行い、「今世では彼を失ってしまったけど、来世で彼と長く一緒に住めますように」と祈るところは非常に心を打った。

前述の通り、「Baabul」とは「父」という意味だが、特に娘を嫁ぎ先に送る父親のことを指す言葉のようだ。ミリーの父親はシャラト・サクセーナーが演じるジート・タルワールであるが、この題名が示す「父」とはむしろアミターブ・バッチャンが演じるバルラージであろう。バルラージは、ミリーをバフー(嫁)としてではなく、ベーティー(娘)としてかわいがり、彼女の再婚を後押しする。寡婦再婚がメインテーマではあるが、真のテーマは「血縁を越えた家族の絆」であろう。

「Baabul」は、挿入歌の歌詞とストーリーの調和がよくなされていた映画でもあった。父と子の関係がよく分かるバングラー風ダンスナンバー「Come

On - Come On」、ラジャトがミリーへの気持ちを歌う「Bebasi Dard Ka Aalam」などがよかった。サントラCDには収められていないが、映画の冒頭ではアミターブ・バッチャン作曲&歌唱の「Kehta

Hai Baabul」を聞くことができる。CDに収録されているのはジャグジート・スィンが歌うバージョンである。

サルマーン・カーンとジョン・アブラハムというスターたちが出演していたが、注目が集まるのはアミターブ・バッチャンとラーニー・ムカルジーの「Black」(2005年)コンビであろう。アミターブ・バッチャンとヘーマー・マーリニーは「Baghban」でスクリーン上の夫婦を演じており、息はピッタリ。踊りも披露し、まだまだ若い者には負けないというところを見せていた。ラーニー・ムカルジーは「普通の女の子」を演じさせたら強い。前半のチャシュミシュ(メガネっ子)はとてもよかった。結婚後はシリアスな演技力が要されたが、それも彼女が得意とするところだ。

悲しいシーンを長引かせ過ぎていること、ラジャトとミリーの結婚までのプロセスがはしょり過ぎていたこと、冒頭のアウディーとベンツのレースが蛇足であったことなど、いくつか弱点も散見されたが、全体的には中の上の映画であったと思う。ダイアログも美しいものがいくつもあった。ただし、インドの寡婦再婚問題がメインテーマなので、多少重い雰囲気はある。主に「Baghban」とほぼ同じ年齢層をターゲットにしている映画だが、「Baghban」ほどは受け容れられないのではないかと思う。

12月10日付けのヒンドゥスターン紙に、プシュパランジャン氏の「英語の必要がない人々(जिनके लिए जरूरी नहीं है अंग्रेजी)」という社説が掲載されていた。その全文を翻訳してみた。ヨーロッパの新聞名がたくさん出て来て、なるべく一般的な表記にしようと努めたが、いくつか間違いがあるかもしれない。

先日、ドイツのハノーバーにおいてマンモーハン・スィン首相とアンゲラ・メルケル首相の合同記者会見が両国の記者向けに行われた。インドのNラーム記者が英語でメルケル首相に質問すると、彼女はドイツ語で答えた。一方、誰かがマンモーハン・スィン首相に英語で質問をすると、彼は英語で答えた。これこそが、我々と彼らの違いである。ドイツをはじめ、フランス、イタリア、スペインのような非英語国の政治家が自国の言語で答えることの裏には、何かしら愛国主義的エゴのようなものがあるのは間違いない。それでも、この志向を維持するのにメディアが一定の役割を果たしていることは認めなければならないだろう。それは当然だ。試しにドイツ人に、ドイツで発行されている英語の新聞や雑誌の名前を聞いてみるといい。ひとつも答えられないだろう。TVチャンネルも同様だ。空港や5つ星ホテルで国営チャンネル、ドイチェ・ヴェレの英語番組を見ることができるかもしれないが、ドイツのケーブル局では見ることができない。ドイツでは370紙以上の新聞が発行されているが、ひとつも英字新聞はない。フランクフルトの住民なら、フランクフルター・アルゲマイネ紙の英語折込紙を手にすることができるかもしれないが、ディ・ヴェルト紙、フランクフルター・ルンドシャウ紙、ディー・ツァイド紙、ビルド紙などの折込紙は全てドイツ語である。デル・スピーゲル誌などは1、2年に1回、英語の特別号を発行するが、そのターゲット・グループはまた別である。シュテルン誌やフォーカス誌の英語特別号を見たことがある者はほとんどいないだろう。

インドでは、現地語メディアで働く者は決してグラマラスに思われないが、ドイツではそれは大変名誉のあることである。そして、ドイツ語で仕事をする記者の給料は、英語などの他言語で仕事をする記者よりも25%多い。ドイツ語記者の方が労働条件もよく、「マッチョ」であり、他人から指図されることもない。ドイツには410万人の失業者がいるが、政府から調査機関まで、その原因が英語を知らないからだとは一言も認めていない。90%のドイツ人が、英語の読み書きが苦手であることを残念に思っていない。2年前、フランスの「ラ・ポハル」という週刊誌が英語版を発行したところ、全国で大論争が巻き起こった。この週刊誌は、人口の1万5千人の英国系住民が住むブリトニー市で発行されている。フランスの6つの全国TV局の内、フランス2、3、5の3つが国営で、TF1、M6、映画番組「カナール」が民営である。そんな中、パリから日刊英字新聞インターナショナル・ヘラルド・トリビューン紙が発行されているのはすごいことだ。同紙はドイツやスイスでも読まれている。それでも、購読者の数が多いのはル・モンド紙、ル・フィガロ紙、リベラシオン紙、パリジャン紙、レダス紙、クーリエ・アンテルナショナル紙などで、経済紙ではラトリビューン紙、レゼコー紙、インベスティル紙などが大手である。これらは全てフランス語の新聞である。スペインでは155紙の日刊紙が発行されているが、ドイツと同様に、国民に名を知られている英字新聞は1紙もない。エル・パイス紙、ABC紙、エル・ムンド紙の寡占を打ち破るのは、いかなる多国籍メディアにも不可能である。特にエル・パイス紙の日曜版は100万部発行しており、現地語新聞の鏡である。イタリア、ポーランド、ポルトガルからトルコまで、国民が現地語の新聞をどれだけ支持しているか、行ってみればすぐに分かる。ヨーロッパの国語メディア産業を一目見れば、世界は英語を中心に回っているわけではないことに気付くだろう。これらの国の市場で売られている商品には、現地語こそあれ、英語の影も形もない。英語は世界の共通語になるべきか否か、これは議論されるべきである。だが、ドイツ語、フランス語、スペイン語が共通語となっている国々はどうすればいいのだろうか?もし単に英語を知っているだけで職が得られるなら、ロンドンからシドニーまで、街路に何十万人もの失業者が寝ていたりしないだろう。口語に英語の単語を混ぜることにより、ヒンディー語メディアがより美しくなっていることはいいことだ。だが、何事にも限度がある。その限度を越えると、言語の美しさは失われてしまうのではなかろうか!

主にインドと世界の新聞の比較の話だが、主題はインドにおける英語の話である。出だしはかなりいい感じで始まったのだが、だんだん新聞名の羅列になって行き、終盤は論理に一貫性がなくなり、まとめは「言語の美しさ」という陳腐な表現で終わってしまっていて残念だった。だが、筆者の言わんとしていることはひしひしと伝わった。要は、インド人は英語に対して幻想を抱きすぎ、ということだ。

インド人の英語に対する幻想は、植民地時代に血肉に植えつけられたトラウマと言っても過言ではないだろう。インドのかなりの人々は、先進諸国では英語が話されていると思い込んでいる。日本人は国の名前と言語を一致させる傾向にあり、中国では中国語、インドではインド語、ケニアではケニア語が話されていると漠然と思っている人も多いだろう。だが、インド人は「金持ちは英語を話す」と思っており、その思い込みが「金持ちの国では英語が話されている」に発展しているように思える。インドでは、都市でも田舎でも、日本人に真面目な顔で「日本では何語が話されているんだ?」と聞いて来る人も多い。そして、「日本語だよ」と答えると、分かったような分からないような顔をする。続けて「英語は話されているのか?」と聞いて来る。「全然話されていない」と答えると、かなり意外そうな顔をする。もちろん、外国人が多く訪れる観光地ではそんなことはないが、そういう場所を一歩外れると、日本にはバスで行けると思っている人たちが住むゾーンとなることが多い(ショックな話だが、あの人気男優サンジャイ・ダットも、日本がどこにあるか知らなかったらしい――サンジャイ・ダットに会って話をした日本人談)。どうもインド人の頭の中では、インドがまず中心にあり、その周辺を南アジア諸国が取り囲んでおり、そのまた周辺を英語が話されている先進国が取り囲んでいるかのようだ。確か古代インド人の世界観もそんな感じだった。

世界中で英語が話されている、というのはトラウマ的幻想に過ぎないが、その幻想はインド国内においては皮肉なことに、否定しようのない現実でもある。英語ができなければ職に就けないのである。引用した社説の中に、日本人にとっては突拍子もない形で、失業者の話題が出ていたが、それだけで、インド人にとって英語が就職と切っても切れない関係にあることが一目瞭然である。英語の国でないのに英語が人生の明暗を分けてしまうことは、ある意味とても理不尽だが、それはやはり英語ができない人が多いからこそ成り立つ現象なのであり、矛盾はしていない。全員英語がペラペラだったら、英語が重要な要素にはなりえない。英語が重視されていることは、英語話者人口がまだまだ少ないことを意味する。問題なのは、なぜ英語が就職を有利にするスキルではなく、就職の絶対条件になってしまっているかであろう。この問題は、英語で質疑応答する首相の態度にまで関わっている。そして、公用語であるヒンディー語の低い地位とも関連している。英語はステータスであり、エリートの象徴であり、富を生み出す打ち出の小槌なのである。少なくとも英語を話せない人々にとって、英語はそういう存在に近い。

英語に対するトラウマは英領時代に培われたものであろうが、エリート語に対する漠然としたトラウマはもっと根の深いものだろう。古くはサンスクリット語、中世ではペルシア語、そして近代では英語と、インドでは言語がエリートと庶民を分かって来て、現地語がそのままエリート語に昇格することがなかった。高等言語を理解し、自由に操れる頭脳を持った者だけがエリートになれるので、人材を選別し、才能を集約させるのには役立って来ただろうが、それ以外の大衆は容赦なく切り捨てられ、高等教育へのアクセスも許されなかったし、成功の階段を上ることもできなかった。

ところで、ヒンディー語では言語のことを「バーシャー(भाषा)」と言う。だが、この言葉は狭義では「現地語一般」のことを指す。引用した社説でも、現地語メディアのことを「バーシャーイー・メディア」と呼んでいた。バーシャーの対比となっていたのがサンスクリット語であった。つまり、古代からインド人の間では、エリート語であるサンスクリット語とそれ以外、ぐらいの区別しかなかった。「ヒンディー(हिन्दी)」という言葉も、中世にペルシア語が公用語となったとき、ペルシア語との対比において、「インドの土着の言語一般」ぐらいの意味でしか使われておらず、特定の言語を指す単語ではなかった。インドの母語は、いくつかの例外を除き、昔から全くもって蔑ろにされていたのである。さらに興味深いことに、中世にデカン高原に勃興したいくつかの王朝では北インドで蔑ろにされていたヒンディー語/ウルドゥー語が逆に宮廷語となり、文学も花開いた。これもやはり、現地語を蔑ろにし、庶民からかけ離れた言語をエリート語に設定するインド人の志向によるのだろう。よくインドは多言語社会と言われるが、実際は多言語であることが問題になったことは、歴史上それほどない。むしろ二重言語社会であることが、伝統とも言っていい大きな特徴であった。エリート語と庶民語の間の壁は厚い。ヒンディー語も、公用語という肩書きを持つに至っただけで、実際にはその壁を壊すことはできなかったし、これからもそれは難しいだろう。インド独立前にヒンディー語を国語にしようとしていた人々も、結局は英語を使いこなし、心のどこかに英語への執着を残しているという自己矛盾を抱えたエリート階級であったし、その状況は今でも少しも変わっていない。

こういう歴史的な背景があるため、インド人は他国でもエリート語と現地語の二重言語社会が成り立っていると考えている節がある。だから、日本で「バーシャー」である日本語が話されていることは何となく理解できるが、「世界の共通語」でかつ「エリート語」である英語が話されていないことはよく理解できないのである。

それらのことを考えると、インドの貧困問題や格差問題を解決するには、本当は保留枠制度などではなく、英語のヘゲモニーを打ち破るしかないように思われる。しかしながら、英語よりも現地語の教育を優先させることは逆に英語のエリート語化をさらに推し進めることになるし、かといって全国民に英語を普及させて英語の地位を相対的に低めることも気の遠くなるような話だ。「みんなが思っているほど英語は世界で使われていないよ」と触れ回ったところで、インドの現実からは逃れられない。

インドの二重言語社会は、インドに関わる外国人、特に留学生や研究者にも多大な影響を及ぼしているのではないかと思う。英語のみを手段にしてインドを研究し、しかもそれに何の不足も劣等感を感じない人がほとんどだろうし、インドにヒンディー語を勉強しに来て、かえって英語の重要性を実感して帰って行く日本人はかなり多いのではないかと予想する。僕も、なるべくインド人とはヒンディー語で話すことにしているが、場の雰囲気に負けてつい英語を使ってしまうことがけっこうある。そういうときはかなり自己嫌悪に陥る。一応、初対面のインド人にヒンディー語を話せることが分かってしまうと、質問攻めに遭っていちいち答えなければならず面倒だから、という正当な理由もある。相手が南インド人だと、つい配慮してしまう、ということもある。だが、なるべくヒンディー語で話すべきだと考えているし、何とかもっとインド人の間でヒンディー語を盛り上げられないかと悩んでいる。言語学の立場からは、言語状況はあるがままに捉えなければならないのだろうが、もはや僕は第三者の立場でインドの言語状況を眺められなくなっている。それほど僕の心は強くないし、それほど愛は弱くない。

だが、結局のところ、それほど心配するようなことでもないのかもしれない。二重言語社会というのは、別の意味ではエリート語と庶民語の共存の社会だ。サンスクリット語、ペルシア語、英語と、インドは主人を変えて来たが、その中でインドの現地語が滅びたことはない。かえって、貪欲にそれらの言語の語彙を取り込み、美と力を増して来た。無理に人工的な力を加えると、ヒンディー語とウルドゥー語が経験したような痛みを味わうことになる。それに、サンスクリット語は今では死語同然となったが、バーシャーは生きている。ペルシア語は今では単なる外国語になったが、ヒンディーは生きている。結局最後に勝つのは民衆の言語なのである。

現在、毎朝、英語とヒンディー語の新聞を読んでいる。情報の質は別として、読んでいて味があるのはヒンディー語紙の方だ。説明するのは難しいが、新聞でありながら詩情に溢れているのである。題名で韻が踏んであったり、趣きのある諺が多用されていたりして、読んでいて楽しい。紙面が活き活きとしている。逆に、英語の新聞の文章は、まるで覚えたばかりの難解な単語や表現をひけらかして自慢しているように感じて気分が悪くなることがある。いくら英語に堪能であろうと、インド人の詩心は現地語にあると思う。そしていくら頑張っても、英語で読者のラス(情感)を刺激することはできないと思う。

二重言語社会に生きる人々にとって、庶民語というのは故郷みたいなものなのではないだろうか?エリート語を都会とすると、現地語は田舎。人は職を求めて都会へ行き、定住するが、やはり心は故郷にある。他人の前では都会っ子ぶったりするが、ふとした拍子に何となく田舎が恋しくなる。ヒンディー語に英語の語彙が入り込みすぎることを嫌がるのも、故郷が発展し過ぎることを嫌がるのと似ている。確かに限度はあるべきだが、発展がある限りヒンディー語は不滅であろう。

今日は2本のヒンディー語映画が公開された。「Aryan」と「Kabul Express」である。一気に2本とも見てしまった。

題名:Aryan

読み:アーリヤン

意味:主人公の名前(ファイターという意味)

邦題:アーリヤン

監督:アビシェーク・カプール

制作:プーナム・クバーニー、ヴィピン・アーナンド

音楽:アーナンド・ラージ・アーナンド

歌詞:アーナンド・ラージ・アーナンド、クマール

振付:レモ

出演:ソハイル・カーン、スネーハー・ウッラール、プニート・イッサル、インドラ・クマール、ファリーダー・ジャラール、サティーシュ・シャー、スプリヤー・カールニク、ファルディーン・カーン(特別出演)、カピル・デーヴ(特別出演)

備考:PVRプリヤーで鑑賞。

ソハイル・カーン(左)とスネーハー・ウッラール(右)

| あらすじ |

アーリヤン(ソハイル・カーン)は、ボクシングのナショナル・チャンピオンになることを夢見ていた。アーリヤンにはネーハー(スネーハー・ウッラール)というガールフレンドがいたが、コーチのランヴィール・スィン(プニート・イッサル)からは彼女に会うことを禁止されており、内緒で付き合っていた。同じ学校には、ランジート・スィンという有能なボクサーが転校して来る。だが、ランジートは密かに筋肉増強剤を使用していた。ある日、コーチはランジートが注射を打っているところを発見する。コーチはボクシング協会に報告はしなかったものの、彼をナショナル・マッチの選手から外す。ランジートは、アーリヤンが密告したと勘違いし、彼に恨みを持つ。

だが、同じ頃ネーハーが妊娠したことが発覚する。アーリヤンはボクシングの夢をきっぱりと諦め、ネーハーと結婚し、仕事を探し始める。ネーハーの母親(スプリヤー・カールニク)はこの結婚に猛反対で、彼女は勘当同然となるが、父親は娘の新生活を後押しした。アーリヤンはスポーツ番組のキャスターに、ネーハーは音楽番組のVJになった。2人の間には1人の息子も生まれた。アーリヤンはコーチの名を取って、息子をランヴィールと名付ける。

4年後。ランジートはいつの間にかボクシングのナショナル・チャンピオンになっており、既に3回も防衛に成功していた。アーリヤンの息子ランヴィールもラグヴィールの大ファンだった。アーリヤンは番組の中でラグヴィールのインタビューをするが、そのとき2人の間でトラブルが起き、そのせいでアーリヤンは解雇されてしまう。アーリヤンは新しい職を見つけられず、収入を妻に頼る生活を始める。だが、次第にアーリヤンとネーハーの間にすれ違いが起こるようになり、遂にネーハーは実家に帰ってしまう。

1人残されたアーリヤンは毎日泣き暮らす。ネーハーもアーリヤンのことを心配し、ある日コーチを訪ねる。アーリヤンにはボクシングが必要だった。ネーハーはコーチに、アーリヤンをもう一度リングに立たせるために応援してくれないかと相談する。

こうして、アーリヤンはコーチと共に再び夢を追い始める。3ヶ月後に迫ったナショナル・マッチに出場するため、アーリヤンは特訓に特訓を重ねる。アーリヤンは決勝戦まで辿り着き、チャンピオンのランジートと対戦する。アーリヤンとランジートは死闘を繰り広げ、最終ラウンドにおいてアーリヤンがランジートをノックアウトし、見事ナショナル・チャンピオンとなる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

インド映画には珍しいスポ魂モノ映画。しかもボクシングをテーマにしており、さらに珍しかった。一応、過去には「Boxer」(1984年)というボクシングをテーマにしたインド映画が作られている。言うなれば「Aryan」は、「ロッキー」の1~5を1本に凝縮したような映画であった。最後に主人公が勝つのは分かっているのだが、なぜか泣けてしまうものだ。こんなに涙を流したのは「Lage

Raho Munnabhai」(2006年)である。いい映画だった。

ボクシングをテーマにしていながら、ボクシングの試合がまともに出て来るのは終盤のみ。それ以外は夢を諦めた負け犬男の暗い人生が描かれていた。エモーショナルな部分が非常に巧みに強調されていたため、最後の試合シーンが非常に生きていた。アーリヤンはボクシングのナショナル・チャンピオンになるという夢を抱きながら、ガールフレンドが妊娠したことを知った瞬間、夢よりも彼女を取る。迷わず愛を取ったアーリヤンの決断は立派なもので、責められるべきものではない。現に、彼は幸せな家庭を築いていた。だが、そのときは新生活の準備に追われ、諦めた夢のことを考える暇などなかったのだろう。本当の試練は失業してからだった。彼は毎日家でゴロゴロと生活するようになる。かつての友は夢を実現させ、成功の階段を着実に駆け上がっていた。ますます彼は自己嫌悪に陥っていく。それと比例するように、彼は証拠もないのに妻の浮気を疑うようになる。この辺りのプロセスは、負け犬男の心理をよく分析していたと思う。ボクシングをテーマにしていたものの、この映画の核心はこの部分であった。

アーリヤンは、コーチから再びリングに上がることを促されても、最初は素直に従えなかった。ボクシングをやめてから既に4年が経っていた。ボクサーにとって、4年という歳月は全人生に等しい時間であった。今またボクシングを始めても、どうせ赤っ恥をかくだけだろう。アーリヤンは言う。「果たせなかった夢が打ち砕かれたら、俺はもう生きていけない。」だがコーチは力強く答える。「打ち砕かれた夢よりも、果たせなかった夢の方が心を悩ますものだ。」その言葉に、アーリヤンは再びリングに上がることを決意する。

主役はソハイル・カーン。兄のサルマーン・カーンよりも無骨な外観で、ボクサーのようなマッチョな役がとても似合う。踊りはどうも苦手のようだが、サルマーン・カーンよりもエモーショナルな演技のできる男優である。一方、ヒロインのスネーハー・ウッラールは、「Lucky」(2005年)でデビューしたアイシュワリヤー・ラーイ似の女優。まだ10代である。リヤー・セーンと共に、ボリウッドのロリコン系女優群を形成している。デビュー作に比べたらだいぶ演技ができるようになっていた。だが、まだ垢抜けていない。これからの成長に期待である。

音楽はアーナンド・ラージ・アーナンド。「Ek Look Ek Look」は名曲。特にサントラCDに入っているバングラー・リミックス「Ek Look

Ek Look Dhol Mix」が最高。それ以外にも「Janeman」「It's Beautiful Days」「Lamha Lamha」など、いい曲がいくつかある。

「Aryan」はインド映画には珍しいスポ魂映画。日本には似たような漫画や映画がたくさんあるので、日本人には目新しい部分は少ないかもしれない。だが、この映画の本当に見るべきところは、中盤における主人公の苦悩であろう。

ヤシュラージ・フィルムスから野心的な映画がリリースされた。全編ポスト・ターリバーンのアフガニスタンで撮影された世界初の長編映画「Kabul

Express」である。ヤシュラージ・フィルムスとデリーの大手シネコンの間ではまだイザコザが続いているようで、デリーではこの映画は限定された映画館のみでの公開となった。おかげで久し振りにパハール・ガンジにある老舗映画館シーラーまで足を運ぶことになった。

題名:Kabul Express

読み:カーブル・エクスプレス

意味:自動車の愛称

邦題:カーブル・エクスプレス

監督:カビール・カーン

制作:アーディティヤ・チョープラー

音楽:ラーガヴ・サーチャル

歌詞:アーディティヤ・ダール

出演:ジョン・アブラハム、アルシャド・ワールスィー、サルマーン・シャーヒド、ハニーフ・ハム・ガム、リンダ・アルセニオなど

備考:シーラーで鑑賞。

左から、リンダ・アルセニオ、サルマーン・シャーヒド、ジョン・アブラハム、

アルシャド・ワールスィー、ハニーフ・ハム・ガム

| あらすじ |

2001年11月。インド人ジャーナリストのスハイル・カーン(ジョン・アブラハム)は、カメラマンのジャイ・カプール(アルシャド・ワールスィー)と共にアフガニスタンに来ていた。彼らの目的はターリバーンのインタビューをすること。アフガニスタン人ドライバー兼ガイド(ハニーフ・ハム・ガム)と共に、カーブル・エクスプレスと名付けられたトヨタ製ランドクルーザーに乗り、カーブルで取材を行っていた。だが、逆に彼らはパーキスターン人ターリバーン兵のイムラーン・カーン・アフリーディー(サルマーン・シャーヒド)に捕まってしまい、彼をパーキスターンまで連れて行くことになってしまった。

道中、アメリカ人女性ジャーナリストのジェシカ・ベッカム(リンダ・アルセニオ)も一行に加わる。だが、スハイルとジャイは次第にイムラーン・カーンに同情して来る。イムラーン・カーンはパーキスターンに逃げる前に、嫁いだ娘に会いに行く。だが、そのときアフガニスタン軍に発見されてしまう。スハイルとジャイは協力してイムラーン・カーンを逃がす。だが、イムラーン・カーンは国境でパーキスターン兵に撃たれて死んでしまう。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

この映画は、カビール・カーン監督自身の経験に基づいて作られたという。彼は911事件直後、アフガニスタンにドキュメンタリー映画を撮影しに行った。そのとき、捕虜となったターリバーン兵たちと話す機会があった。奇妙なことに、その中にはアフガニスタン人は1人もおらず、パーキスターン、イラク、イエメン、ミャンマー、中国から来た者ばかりだったと言う。カービル・カーン監督は、言葉が通じたことから、あるパーキスターン人捕虜と仲良くなった。彼は監督に、少しでいいから衛星電話を使わせてくれ、と頼んできた。監督も断れず、彼に電話を貸した。すると、彼はパーキスターンの故郷に電話をかけた。電話に娘が出ると、彼はその場で泣き出した。もう5年も連絡を取っておらず、家族は彼が死んだものと考えていたらしい。そのたった2分の電話から、監督はアフガニスタンを、そして世界を恐怖に陥れたターリバーン兵の中に、1人の父親の姿を見た。そのときの経験が、この映画の基礎となっているという。

何と言ってもまずはアフガニスタンの風景が素晴らしい。どこまでも続く荒野、雪を抱いた山々、そして戦乱によって無残にも崩壊した建物の残骸・・・。アフガニスタンが出て来る映画は、「Escape

From Taliban」(2003年)や「Netaji Subhash Chandra Bose」(2005年)など、過去数年で何本かあったが、それらのロケはラダックなどのアフガニスタンと風景の似た場所で行われていた。だが、この「Kabul

Express」で出て来るのは本物のアフガニスタンである。2005年10月~12月まで、合計45日間に渡るロケが敢行された。途中、ターリバーンから「撮影を中止しろ」と脅迫を受けたが、アフガニスタン政府の全面的協力のもと、撮影を無事終わらせたらしい。やはり本物に勝るものはない。アフガニスタンの広大な自然と戦火の爪痕を捉えた貴重な映像を大スクリーンで見られることは、それだけでも価値がある。アフガニスタンの国技であるブズカシー(馬を操って山羊の死体の奪い合いをする競技)の迫力ある映像や、有名なスーフィー歌手、サイヤド・アブドゥル・クドゥスの歌声とトランス状態の群集の映像も見物だ。

意外にも映画はターリバーンにも同情的に描かれていた。主人公たちと接触するのは、パーキスターン軍に所属していたパーキスターン人ターリバーン兵であった。軍の命令でターリバーンに協力していたのだが、911事件の後、状況は一変する。パーキスターン政府は今までの親ターリバーン政策を翻し、「アフガニスタンにはパーキスターン人は1人もいない」と宣言して米国に全面協力し始める。同時に、アフガニスタンから帰って来るパーキスターン兵士を国境で殺害する命令を出す。イムラーン・カーンも最後は国境を目前にして同胞に殺されてしまう。このプロットは、前述の監督自身の体験に基づいていることは明らかである。

主人公とイムラーン・カーンの間の会話も面白かった。インド映画の懐メロを一緒に歌ったり、「世界一のオールラウンダーはイムラーン・カーン(パーキスターンの選手)かカピル・デーヴ(インドのクリケット選手)か」を巡って議論をしたり、ターリバーン兵の人間性を醸し出す工夫がなされていた。イムラーン・カーンが娘に会いに行くシーンも非常に渋く、感動的だった。彼は娘と一言も話さず、ただお金だけを置いていく。主人公が「なぜ一言も話さないんだ?」と聞くと、彼は「私たちは幸運だ。君たちには一生分からないだろう」と答える。

しかし、アフガニスタンの一般人のターリバーンに対する憎悪の深さを描写することも忘れていなかった。ドライバーは事あるごとにターリバーンのした行為を非難していたし、2人のターリバーン兵が村人たちにリンチにあっているシーンは壮絶であった。また、これは現実なのであろうが、カーブルは女の乞食で溢れていた。ターリバーンは女性が働くことを禁じたため、男性の家族を全て失った女性たちは乞食にならざるをえなかったのである。

また、アフガニスタンでインド人の俳優が人気であることが示され、インドとアフガニスタンの緊密さも表現されていた。特にアミターブ・バッチャンやシャールク・カーンなどがアフガニスタン人の間で人気のようだ。

このように、決してアフガニスタンの現状を偏った見方で見ておらず、なるべく多角的に捉えよう努力がなされていた点で、ただ単にアフガニスタンでロケされた映画に終わっていなかった。結局、争い合っているのは同じ人間同士であり、それをけしかけているのは国家という得体の知れない存在であることが暗示されていた。米国に対する批判的メッセージだけは一貫していた。

主演はジョン・アブラハムとアルシャド・ワールスィー。ドキュメンタリー映画的特徴を持つ映画なので、2人とも自然体で演技をしていた。アフガニスタンの危険で荒廃し、かつ美しい雰囲気が、彼らをそれだけで本物のジャーナリストっぽくしていたと思う。パーキスターン人ターリバーン兵のイムラーン・カーンを演じたサルマーン・シャーヒドは本当のパーキスターン人で、かなりの演技派であった。アフガニスタン人ドライバーを演じたのも本当のアフガニスタン人。この2人の演技は非常に説得力があった。アメリカ人ジャーナリストを演じたリンダ・アルセルノも本当の米国人のようだが、彼女だけは少し蛇足のような気がした。

言語はヒンディー語、英語、ダリー語(アフガニスタンの公用語のひとつ)。ダリー語のセリフのときだけ英語字幕が付いた。

「Kabul Express」は、インド映画の新たな挑戦を垣間見ることのできる野心作である。アフガニスタンに興味のある人は必見であろう。

インドの他の都市ではどう報道されているか分からないが、少なくともここデリーにおいて、ジェシカ・ラール事件とその裁判は、2006年を代表する出来事となった。この事件はきっとインドの犯罪史や裁判史に必ず記録されることになるだろうし、ボリウッドとの関係という観点からも興味深い。

かつて、南デリーのメヘラウリーには、タマリンド・コート・カフェというバーがあった。経営者はビーナー・ラマーニーという女性で、デリーの社交界で名の知れた人物であった。彼女は1999年4月29日、自分のバーにおいて、半年間海外へ出掛ける夫のために送別パーティーを開催した。パーティーでは、多くのセレブリティーが協力して来訪客にドリンクをサーブした。その内の1人が、デリーを拠点とするモデル、ジェシカ・ラールであった。パーティーは夜半まで続き、午前1時半頃にはお開きになろうとしていた。

ジェシカ・ラール

そこへやって来たのが、スィッダールト・ヴァシシュタ、別名マヌ・シャルマーとその友人たちであった。マヌ・シャルマーは、ハリヤーナー州政府のヴィノード・シャルマー大臣(当時)の息子であった。また、友人の中には、マフィアから政治家に転身し、ウッタル・プラデーシュ州政府大臣や上院議員にもなったDPヤーダヴの息子ヴィカース・ヤーダヴ、コカコーラ・デリー支社重役の息子アマルディープ・スィン・ギルなど、強力なバックグランドを持った若者たちがいた。バーに入って来たマヌ・シャルマーは、ジェシカに酒を出すように命令した。だが、ジェシカはもうパーティーは終わったと言ってそれを拒否した。2人の間で口論が起きた。とうとう激高したマヌ・シャルマーは、所持していた拳銃でジェシカを撃った。ジェシカは病院に搬送されたが、死亡した。

マヌ・シャルマーとその友人たちはすぐに逃走したが、やがて全員逮捕された。1999年8月から裁判が始まった。マヌ・シャルマーは殺人罪、その友人たちは犯人隠蔽罪や証拠隠滅罪などで起訴された。事件発生時にバーにいた人々が証人として呼ばれた。当初、証人たちはマヌ・シャルマーがジェシカを撃ったのを目撃したと証言していたが、後になってその内の数人が突然証言を翻した。ジェシカと共にドリンクをサーブしていたボリウッド男優シャヤン・ムンシーもその1人である。シャヤン・ムンシーは証言を翻したことについて、最初の証言はヒンディー語で書かれていたこと、自分はヒンディー語がよく分からないことなどを理由にした。だが、彼はいくつかの映画において流暢にヒンディー語のセリフをしゃべっており、シャヤン・ムンシーのヒンディー語の能力を巡って議論が沸き起こった。誰の目にも、シャヤン・ムンシーをはじめとした証人たちが脅迫を受けたり買収されたりして証言を翻していることは明らかであった。警察も積極的に動こうとせず、証拠も不自然な形で次々と隠滅されて行った。2005年4月12日、デリー高等裁判所はマヌ・シャルマーを保釈し、2006年2月21日、証拠不十分によりマヌ・シャルマーは無罪放免となった。

だが、この判決にデリー中は憤った。ジェシカを殺害した人物は明らかであるのに、インドの法律はそれを裁けない。「ジェシカは殺された。だが、誰もジェシカを殺していない」こんなことがあっていいのか?折しも、権力を乱用する政府に対する民衆の蜂起を描いた映画「Rang

De Basanti」(2006年)が公開されて間もない頃であった。ジェシカの家族、友人、そしてメディアなどを中心として、「Justice For

Jessica(ジェシカに正義を)」運動が開始された。「Rang De Basanti」で描かれた通りのロウソク・デモ(Candle Light

Visil)がインド門前で行われ、大統領、首相、国民会議派などにも圧力がかけられた。遂にデリー警察は世論に押される形で裁判所の判決を不服とし、再公判を求める請願を行った。2006年3月22日、デリー高等裁判所はそれを受理し、ジェシカ・ラール事件の再公判が開始された。マヌ・シャルマーの弁護を、高名な弁護士ラーム・ジェートマラーニーが引き受けたことも話題を呼んだ。

インド門で行われたロウソク・デモ

2006年12月18日、デリー高等裁判所は遂に判決を下した。マヌ・シャルマー、ヴィカース・ヤーダヴ、アマルディープ・スィン・ギルの3人を有罪とした。12月20日には刑も確定。マヌ・シャルマーは死刑を免れたものの終身刑、他の2人は4年の懲役刑を宣告された。

ジェシカ・ラール事件の特異な点は、メディアと民衆があらゆる手段を利用して一丸となって不正に立ち向かい、正義を訴えたことによる。デリー住民は、SMS(携帯メール)、ブログ、SNSなどの最新技術によって問題を共有し、結束し、そして抗議活動を行った。特に2006年3月4日にインド門で行われたロウソク・デモは運動の頂点であった。驚くべきことに、誰がこのデモを企画したのか、誰も知る者はいなかったという。SMSなどによって友人から友人へ、このデモへの参加が呼び掛けられ、遂には何千人もの人々が参加する一大デモに発展した。デリー大学やジャワーハルラール・ネルー大学の教授や学生たちの多くも参加した。特に積極的にジェシカ・ラール事件を取り上げていたタイムズ・オブ・インディア紙は、マヌ・シャルマーの有罪判決を「ムーヴメントの勝利」と声高らかに宣言した。

ロウソク・デモ

この事件と裁判から2つの相反することを思った。まずはやはり、主張すべきことを民主主義的手段でしっかり主張して、結果を出すところに、「世界最大の民主主義国」の底力を感じた。権力を乱用して法の裁きからまんまと逃れていた犯罪者に引導を渡したインドの民衆のムーヴメントは大したものだ。現代の日本にも、携帯メールはあるし、ブログのネットワークもあるし、2チャンネルやミクシィのようなコミュニケーション手段もあるが、東京都民がそれらによって一丸となって政府なり権力なりに対してデモを行うみたいな出来事が起こるとは思えない。ジェシカ・ラール事件には、たまたま「Rang

De Basanti」というインスピレーションがあったのだが、映画の影響だけではなかなかここまで多くの人々を取り込んだムーヴメントは起きないだろう。普段チームワークが苦手なインド人が、いざとなったらこのような大衆運動が出来てしまうことも不思議である。だが、逆にインド人の乗せられやすさに危うさも感じる。ジェシカ・ラール事件はメディアがかなり意図的に煽っていた面がある。また、ジェシカ・ラールはセレブリティーだったために注目を集めたという面も否定できないだろう。インドでは数え切れないほどの不正が行われており、そのターゲットとなるのは多くの場合、貧しく力のない人々である。本当に正義が必要なのは、そういう名もない人々なのではないかとの疑問も沸き起こる。だが、相変わらずメディアが取り上げているのは、大衆受けするネタばかりである。

何はともあれ、ジェシカ・ラール事件とその裁判は、「民衆のムーヴメントの勝利」として記憶されて行くことだろう。

2006年もあとわずかとなり、クリスマスを含む週となった。だが、ボリウッドはあまりクリスマスとは関係なく仕事をしており、今週公開されたヒンディー語映画は「コメディーの帝王」プリヤダルシャン監督の最新コメディー映画「Bhagam Bhag」1本のみであった。

題名:Bhagam Bhag

読み:バーガム・バーグ

意味:慌てふためいて走り回ること

邦題:走れや走れ

監督:プリヤダルシャン

制作:スニール・シェッティー

音楽:プリータム

歌詞:サミール

出演:アクシャイ・クマール、ゴーヴィンダー、パレーシュ・ラーワル、ラーラー・ダッター、アルバーズ・カーン、ジャッキー・シュロフ、ラージパール・ヤーダヴ、マノージ・ジョーシー、シャクティ・カプール、シャラト・サクセーナー、アスラーニー、ラッザーク・カーン、タヌシュリー・ダッター、アミター・ナンギヤーなど

備考:PVRバンガロールで鑑賞。

左から、ラージパール・ヤーダヴ、パレーシュ・ラーワル、ラーラー・ダッター、

アクシャイ・クマール、ゴーヴィンダー、アルバーズ・カーン、ジャッキー・シュロフ

| あらすじ |

チャンパク・セート(パレーシュ・ラーワル)率いる舞踊劇団は、英国に住むNRI(アスラーニー)に気に入られ、ロンドン公演のチャンスを得る。ところが、直前になって劇団員のバンティー(アクシャイ・クマール)とバーブラー(ゴーヴィンダー)の行動に嫌気が差し、ヒロイン(タヌシュリー・ダッター)が脱退してしまう。とりあえずヒロインなしでロンドンに到着した彼らは、現地でヒロインに値するインド人女性を探すことになる。チャンパクは、「ヒロインを連れて来た者が主役」と宣言する。バンティーとバーブラーは急いでヒロインを探しに出る。

ロンドン在住のタクシー運転手グッルー(ラージパール・ヤーダヴ)に教えられた通り、2人はまずは宿泊先の近所の公園でインド人女性を探す。ところが、そこにはMBガーンディー(マノージ・ジョーシー)の手下たち(シャラト・サクセーナーなど)が麻薬の取引に来ていた。バンティーとバーブラーは取引相手に間違えられ、ヘロインを渡される。2人はそれを警察に持っていくが、JDメヘラー警視総監(ジャッキー・シュロフ)に疑われる。また、MBガーンディーらはバンティーとバーブラーを秘密警察と勘違いする。

バンティーはグッルーに連れられて、ヒロイン探しを手伝ってくれるというグル(シャクティ・カプール)のところへ行く。グルはハッカー(ラッザーク・カーン)を紹介する。ハッカーは、ヒロインはドイツにいると言う。そこでみんなでドイツまで行くことになったが、その途中、ムンニー(ラーラー・ダッター)というインド人女性に会う。バンティーは彼女をヒロインにすることに決めた。ところが、この道中でグルは車から放り出され、大怪我を負ってしまう。このときからグルはバンティーを目の敵にして追い回すようになる。

バンティーは意気揚々とムンニーを連れ帰る。約束通り、バンティーは主役の座を与えられた。ところが、ムンニーには自殺願望があることが発覚する。自動車にはねられた彼女は病院に搬送される。ムンニーの本名はニシャーと言い、夫もいた。夫のヴィクラム・チャウハーン(アルバーズ・カーン)が病院まで彼女を迎えに来た。ところがその夜、ニシャーから劇団に電話がかかってくる。ニシャーはバンティーに「今すぐ来てくれないと焼身自殺する」と言う。大急ぎでヴィクラムの家に駆けつけたバンティー、バーブラー、チャンパクであったが、既に彼女は焼身自殺をした後だった。

こうしてヒロイン探しは振り出しに戻ってしまった。結局、ヒロインなしの演目をすることになった。ところが劇場において、ニシャーの亡霊が目撃される。バンティー、バーブラー、チャンパクはニシャーを探すが、突然ヴィクラムが現れ、しかも銃で撃たれて死んでしまう。3人は死体を隠して劇を終わらすが、その最後に死体がステージ上に投げ出される。死体と共にチャンパクのクルターやバーブラーのネックレスも発見され、3人は逮捕される。

一方、MBガーンディーの手下たちは、バンティーとバーブラーを抹殺しようと計画していた。彼らは、バンティーらが乗ったタクシーに手榴弾を投げ込む。間一髪でみんな外に飛び出し、その隙に逃げ出す。3人は、無実を証明するため真犯人を探し出すことを決める。最も怪しいのはニシャーであった。死んだはずなのに目撃情報が相次いでおり、死んでいない可能性があった。ヴィクラムの家を捜索したところ、旅行会社の電話番号が出て来る。それは明らかにニシャーの筆跡であった。彼らはその旅行会社の前で張り込む。そこへやって来たシータルという女性の後をつけたところ、遂にニシャーまで辿り着いた。ニシャーはやはり死んでいなかった。バンティーとバーブラーはニシャーを追いかける。ニシャーは街中の時計塔に逃げ込む。

ニシャーを探している途中、チャンパクはMBガーンディーの一味に捕らえられ拷問を受ける。また、グッルーはグルたちにタクシーを奪われてしまう。バンティーを探し出さなければ返してもらえなかった。バンティーを発見したグッルーは、グルに電話をして知らせる。また、バンティーとバーブラーはJDメヘラー警視総監に電話をする。さらに、ニシャーが逃げ込んだ時計塔では、MBガーンディーが麻薬の取引を行おうとしていた。こうして、ひとつの時計塔に全ての役者が揃うことになった。

バンティーとバーブラーはニシャーを追い詰める。追い詰められたニシャーは本当のことを話す。彼女はヴィクラムの妻ではなく、本名はアディティーであった。彼女はヴィクラムと契約を交わし、妻になりすましていただけであった。ヴィクラムの本当の妻の名前はニシャーで、彼はニシャーを殺そうとしていた。ヴィクラムはアディティーを妻に見せかけ、しかも自殺癖があることを世間に知らしめた上で、ニシャーを殺す計画を立てた。アディティーが夜にバンティーに電話をした後、ヴィクラムはニシャーにガソリンをかけ、火を付けて殺した。だが、その計画を知ってしまったアディティーはそれを止めようとしたため、ヴィクラムに殺されそうになった。アディティーは何とか逃げ出し、劇場にも来たが、その場にはヴィクラムも来ていた。だが、ヴィクラムを殺したのは彼女ではなかった。何と真犯人はJDメヘラー警視総監であった。

そこまで話したところで、その場にJDメヘラーが駆けつける。彼はなぜヴィクラムを殺したのかを話し出す。実はニシャーはJDメヘラーの妹であった。妹を殺されたJDメヘラーは隙を見てヴィクラムを殺したのであった。JDメヘラーはバンティー、バーブラー、アディティーを殺そうとするが、その場へグル、ハッカー、グッルー、MBガーンディー、チャンパクらも駆けつけ、大騒動となる。しかも蜂の巣を刺激してしまったため、全員蜂に襲われて外に出る。そこへはしご車が駆けつけ、彼らを救出しようとするが、全員我先にはしごによじ登ったため、はしごは故障してしまい、あちこち回転しまくる。彼らは次々に振り落とされる。

結局JDメヘラーは逮捕され、バンティー、バーブラー、チャンパクらは大怪我を負って入院する。だが、バンティーとアディティーは結ばれるのであった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ボリウッドで「コメディーの帝王の称号を持つ映画監督と言ったら、デーヴィッド・ダワンかプリヤダルシャンであろう。だが、手数から言ったら最近は圧倒的に後者の方が上手である。プリヤダルシャン監督は既に、プリヤダルシャン・スタイルと呼んでもいい一定のスタイルのコメディーを確立している。彼が得意とするのは、大勢の登場人物が複雑に絡み合ってドタバタ劇を繰り広げるタイプの映画である。しかも、彼は映画のタイトルに好んで大騒動を予感させる意味の単語を付ける。「Hera

Pheri」(2000年)、「Hungma」(2003年)、「Hulchul」(2004年)などがその例である。この「Bhagam Bhag」は、その大騒動シリーズの最新作と言える。脚本はプリヤダルシャン直属の弟子、ニーラジ・ヴォーラーである。ニーラジ・ヴォーラーは「Phir

Hera Pheri」(2006年)を監督している。

プロデューサーは俳優スニール・シェッティー。彼はポップコーン・モーション・ピクチャーズというプロダクションを所有しており、「Bhagam Bhag」はラージ・メヘターのアシュタヴィナーヤク・シネヴィジョン社と共同で制作された。ポップコーン・モーション・ピクチャーズは過去に、「Khel」(2003年)や「Rakht」(2004年)を制作している。スニール・シェッティーは俳優としては落ち目なので、確かに映画制作は保険になるかもしれない。だが、今のところ過去の2作品はヒットしておらず、この「Bhagam

Bhag」に期待が集まる。

ところが、公開前にはちょっとしたアクシデントがあった。実はこの「Bhagam Bhag」、マラヤーラム語映画の「Mannar Mathai Speaking」(1995年)のリメイクらしい。同作品の監督マニ・カッパンはスニール・シェッティー、プリヤダルシャン、ニーラジ・ヴォーラーらに対して訴訟を起こした。彼らはリメイクであることを素直に認め、マニ・カッパン監督に賠償金として750万ルピーを支払う羽目になった。

映画の感想を一言で言い表すならば、コメディー映画としては上出来、プリヤダルシャン映画としては中程度、と言ったところであろう。やはり「コメディーの帝王」の作るコメディー映画にはどうしても期待以上の作品を求めてしまう。コメディー映画なので、途中の展開にはそれほど整合性は必要ない。ただ笑わせてくれればいい。だが、まとめだけはしっかりやってもらいたい。その点で「Bhagam

Bhag」のクライマックスはちょっと物足りなく、プリヤダルシャン映画に対する期待に答えられていなかった。どちらかというと前半が最高に面白かった。

だが、本作品はただのコメディー映画でなかったところに、プリヤダルシャン監督の遊び心が感じられた。前半は確かに完全なコメディーなのだが、ムンニーの「幽霊」が現れる辺りから映画にはサスペンス映画的要素が加わってくる。そして劇場での殺人事件。プリヤダルシャン監督はこの映画において、コメディーとサスペンスという全く逆の性格のラス(情感)を融合させることに挑戦したと言っていい。そしてそれはある程度成功していた。それを考えると、「Bhagam

Bhag」は非常にユニークな作品である。

主演の3人は素晴らしかった。アクシャイ・クマールは、プリヤダルシャン監督の「Hera Pheri」と、デーヴィッド・ダワン監督の「Mujhse

Shaadi Karogi」(2004年)によってコメディアンとしての才能を開花させた。言わば、2人の「コメディーの帝王」の申し子である。ゴーヴィンダーは国会議員に立候補して以来、数年間銀幕からは遠ざかっていた。元々そのコメディアンとしての才能や踊りのセンスには定評のあった俳優である。本作でもまだまだ現役であることを示していた。極めつけは現在ボリウッド最高のコメディアン俳優と言っても過言ではないパレーシュ・ラーワル。プリヤダルシャン映画の中の彼はいつも同じようなとぼけたキャラなのだが、それがやけに笑えるのだ。そしてこの3人が織り成す絶妙のギャグシーンは、観客を爆笑の渦に巻き込まずにはいられない。

脇役陣も定評のあるコメディー俳優・脇役俳優が固めていた。ラージパール・ヤーダヴ、シャクティ・カプール、ラッザーク・カーン、シャラト・サクセーナー、アスラーニー、マノージ・ジョーシーなどなど。ジャッキー・シュロフはかつては主役をはれる男優だったのだが、今では脇役俳優としてのキャリアを着実に伸ばしている。サルマーン・カーンの弟のアルバーズ・カーンはパッとしなかった。

一方、女優陣は出番も少ないし、問題も多かった。ラーラー・ダッターはミスキャストだったと思う。見せ場もほとんどなかったし、彼女が出る意味も感じなかった。もう1人のヒロイン、タヌシュリー・ダッターはほとんど特別出演で、冒頭のミュージカル「Pyar

Ka Signal」とその後の数シーンのみの出演。だが、ムチムチボディーをギリギリまで露出させて踊る彼女の方が、ラーラー・ダッターよりも印象が強かった。非常にもったいない使い方であった。

映画のロケの大部分は、英国オックスフォード大学で行われたようだ。ロンドンのランドマークも多数出て来ていた。劇団員の中でアクシャイ・クマール演じるバンティーのみが、英文学士号を取得していたために英語が話せるという設定で、言葉の通じなさをネタにしたギャグもいくつかあった。

「Bhagam Bhag」は、コメディー・サスペンスという新たなジャンルの映画だと言っていい。だが、プリヤダルシャンらしさが最も出ているのは、コメディーに重点を置いた前半である。プリヤダルシャン監督の最高傑作とは言えないが、コメディー映画としては逸品である。

12月26日付けのタイムズ・オブ・インディア紙(バンガロール版)に、国家女性委員会(NCW)が、インド刑法(IPC)第497条(姦通罪)の改正案を拒否したとのニュースが掲載されていた。

インド刑法第497条の条文は以下の通りである。

497. Adultery

Whoever has sexual intercourse with a person who is and whom he knows or

has reason to believe to be the wife of another man, without the consent

or connivance of that man, such sexual intercourse not amounting to the

offence of rape, is guilty of the offence of adultery, and shall be punished

with imprisonment of either description for a term which may extend to

five years, or with fine, or with both. In such case the wife shall be

punishable as an abettor.

497条 姦通罪

他人の妻、または他人の妻と認知していた女性、または他人の妻と認知しえた女性と、その夫の同意または黙認なしに性行為をした者は、強姦罪が適用されない場合、姦通罪を犯したとし、5年以下の懲役、または罰金、または両方によって罰せられる。この場合、その妻は教唆者として罰せられる。

つまり、インドでは不倫は刑法によって罰せられる刑事犯罪であり、しかも姦通罪で罰せられるのは既婚の女性と姦通した男性(つまり間男)のみとなっている。女性が罰せられる場合は教唆のみが問われる。つまり間男よりも罪は軽いということだ。また、姦通罪は夫のいる既婚の女性を想定しており、未婚の女性や未亡人との性行為は姦通とはみなされない。ちなみにインドにおける「強姦」の定義は、インド刑法395~396条によると、女性の意思に反して性行為をした男性、女性の同意なしに性行為をした男性、脅迫によって女性の同意を得て性行為をした男性、女性が自分の夫だと勘違いして同意を与えたことを知っていながらその女性と性行為をした男性、前後不覚に陥っている女性から同意を得て性行為をした男性、16歳未満の女性と性行為をした男性、別居中の妻と同意なしに性行為をした男性などである。第497条はあくまで、自分の妻以外の既婚の女性と同意を得た上で性行為をした男性を罰する条文であり、強姦罪が適用外となった後にはじめて適用が検討される。また、同条文によると、その女性の夫が同意または黙認した場合は姦通罪は成立しないことになる。これは、訴訟手続き法(CrPC)でも明記されている。訴訟手続き法第198条2項によると、裁判所は女性の夫が妻と姦通者を訴えない限り介入できない。このインド刑法第497条はいくつか問題を含んでいるのだが、今回問題になっているのは、姦通罪を犯した当事者は男性のみにしか適用されないことである。これは男女平等の原則に反するとして、中央政府は妻も当事者として罰せられるように改正を計画しているのだが、その際に国内の女性問題を取り扱う国会女性委員会に諮問した訳である。だが、国家女性委員会はその改正案に反対の姿勢を示した。

国家女性委員会の言い分はこうである。

1)姦通罪は刑事犯罪ではなく民事犯罪として扱われるべき。

2)女性は社会的に地位が低いため、むしろ女性の保護を強化すべき。

3)姦通罪において女性は犯罪者ではなく犠牲者として扱われるべき。

4)インド刑法第497条は、妻を夫の所有物とみなす考え方に基づいて書かれており、姦通における唯一の被害者を夫とみなしている。

5)訴訟手続き法第198条2項を改正し、姦通をした夫を持つ女性も訴訟をする権利を与えられるべき。

国家女性委員会の言い分には、正しい面とそうでない面があるように思われる。まず、現行の法律では、姦通を「既婚の女性と、その夫以外の男性の間の性行為」としており、「既婚の男性と、その妻以外の女性の間の性行為」は見逃されている。これはやはり、委員会が指摘するように、妻を夫の所有物とする考え方に基づいているからであろう(インド刑法制定は英領インド時代の1860年)。もし男女平等の原則に則るならば、姦通罪を既婚の女性のみを中心に考えるのはおかしい。だが、姦通罪において女性を犠牲者としてみなすべき、という主張はおかしいだろう。もし犠牲者ならば、それは同意を得ていない性行為となり、強姦罪が適用される。姦通罪はあくまで両者の合意の上での不義密通である。罰せられるべきなのは両者であり、片方だけではない。

ちなみに、日本でも戦前は刑法によって定められた姦通罪があったようだが、戦後、日本国憲法の男女平等の原則に反するとされ、1947年10月に廃止された。1907年に公布された刑法(明治40年法律第45号)の条文は以下の通りである(参照元)。

刑法(明治40年法律第45号)第183条

有夫ノ婦姦通シタルトキハ二年以下ノ懲役ニ處ス其相姦シタル者亦同シ。前項ノ罪ハ本夫ノ告訴ヲ待テ之ヲ論ス但本夫姦通ヲ縱容シタルトキハ告訴ノ效ナシ

(夫のある夫人が姦通したときは二年以下の懲役に処す。その夫人と相姦した者も同じ刑に処す。前項の罪はその夫人の夫の告訴を待ってこれを論す。ただし夫が姦通を縱容したときは告訴の效なし)

この条文を読むと、日本の姦通罪は姦通した既婚女性と間男の両方に同じ刑を処しているものの、むしろ姦通した女性を罰することを主眼としているようだ。インドとは全く逆である。夫が姦通を許容した場合は罪に問われない点では、日本もインドも同じである。

インドに話を戻すと、このインド刑法改正案に対する国家女性委員会の勧告は内務省に送られ、参考にされるようだ。インド刑法には同性愛や獣姦を罰する条文があったり、泥棒の定義についてやたら細かく規定してあったりと、詳しく読んでいくとなかなか面白い。また、詐欺罪を規定した第420条が、「Shree

420」(1955年)や「Chachi 420」(1998年)のように映画の題名となって親しまれていることも特筆すべきであろう。

12月20日から避寒のためにバンガロールに来ていたのだが、年末年始の約1週間はカルナータカ州北部からゴア州にかけてを旅行することにした。この辺りには世界遺産が3つある。ハンピ、パッタダカル、そしてオールド・ゴアの教会群である。ハンピとオールド・ゴアの教会は既に訪れたことがあったが、パッタダカルだけは訪れておらず、自分の中のインド旅行地図の中でずっと大きな空白地帯となっていた。外国人旅行者に人気のゴアも、1999年に初めてインドを旅行したときに簡単に訪れて以来、ずっと足が遠のいていた場所であり、再訪がとても楽しみであった。ルートは、まずはバンガロールからハンピへの接続拠点となるホスペートへ夜行バスで行き、ハンピで宿泊、次にバーダーミへ行き、そこを拠点にアイホーレとパッタダカルを巡る。その後、フッバッリを経由してゴア州の州都パナジーへ行き、夜行でバンガロールに帰る。例によってかなり急ぎ足な旅である。

12月27日、バンガロールのケンペ・ゴウダ・バススタンドでホスペート行きの高級バス、アイラーヴァタに乗り込んだ(339ルピー)。アイラーヴァタは空調で、リクライニング・シートでゆったりと移動することが売りのバスである。薄手の毛布付きで、出発時にミネラル・ウォーターが、朝にはウェットティッシュが乗客に配布される。宣伝文句に「Attractive

Interior(魅力的な内装)」なるものもあったが、特別な内装ではなかった。運転手と乗務員が制服を着ていることぐらいか。

12月28日午前7時、バスはホスペートに到着。着いた途端、バスにオートワーラーが群がって来て、ハンピまで行くか口々に聞いていたが、ホスペートからハンピまでは頻繁にバスが出ているのは周知の事実。案内所で聞いてみたら7時15分に出るハンピ行きバスがあったので、それに乗り込んだ。バスは7時半頃に出発し、8時にはハンピに到着した。

ハンピを訪れたのは2002年1月以来。約5年振りとなる。以前訪れたときはまだまだ宿の数がシーズン中の需要に達しておらず、宿を探すのに非常に苦労した覚えがある。だが、あれから5年の歳月が流れ、宿さえ選ばなければ泊まるところには困らないくらいホテルの数が増えていた。ホスペートからハンピまでの道もきれいになっており、遺跡の整備も進んでいた。そして懐かしい黒装束の人々。この時期の南インドでは、黒装束に身を固めた男共があちこちで見受けられるようになる。僕は彼らを勝手に「アイヤッパン・ツアーズ」と名付けている。ケーララ州にあるアイヤッパン神を祀った有名な寺院、サバリマラ寺院に巡礼する人々である。巡礼前の41日間、彼らは黒い衣服を身にまとって、厳しく節制した生活を送る。巡礼シーズンは11月14日~1月19日で、節制中の人々がハンピにも多くいた。

バス停から数人の客引きたちが付いて来たので、彼らが紹介するゲストハウスをいくつか見て回った。年末年始はハンピが最も混む時期であり、宿代も跳ね上がっていた。それは前から覚悟していたのだが、設備に全く見合っていない値段の部屋がほとんどであった。どこもそれほど変わりはなかったのだが、ゴーピー・ゲストハウスに宿泊することにした。1泊400ルピー(シーズン料金)。ハンピはヴィルーパークシャ寺院の門前町として形成された村だが、そのヴィルーパークシャ寺院がよく見える場所にあるゲストハウスである。

以前来たときにはそんなことはなかったと思うのだが、ハンピに到着した外国人旅行者はすぐに警察に届け出なくてはならなくなっていた。警察署はヴィルーパークシャ寺院の境内にあった。だが、誰もいなかったので、置いてあった記帳に名前、国籍、宿泊先などを記入しておいた。所有しているカメラの名前まで書かなければならなかったが、これはカメラの盗難が多いからであろうか?また、警察署の壁にはいろいろな注意事項が掲載されていた。指名手配犯の顔や、麻薬所持で服役中の外国人旅行者の顔などの写真も貼られていた。ここ数年でハンピは急速に観光地化し、それに伴って観光客を狙った犯罪も多くなったようだ。よく、かつて静かだった秘境が観光地化していくことを大袈裟に嘆く観光客がいるが、僕は観光地が発展して行くのは好ましいことだと思っている。その考えを適用したら、秘境に住む人々は観光客のためにいつまでも後進的な生活をしなければならなくなってしまう。時代の流れに従って発展することを否定的に捉えるのは見下した考え方であろう。それに、ますます寂れて行ってしまう方が悲しいと思う。だが、観光地化に伴って犯罪が増えて行くのは悲しいことだ。その責任の一端は、モラルの低い観光客にもあるだろう。

さて、トゥンガバドラー河の河畔に位置するハンピ村の近郊には、14~16世紀まで南インドで権勢を誇ったヴィジャヤナガラ帝国の首都の遺構が残っており、それらは世界遺産にも登録され、国内外から多くの観光客を呼び寄せている。その遺跡と奇石の織り成す独特の光景は映画制作者をも惹き付けており、「Agni

Varsha」(2002年)やジャッキー・チェンの「The Myth」(2005年)などがここで撮影された。だが、ハンピの歴史はヴィジャヤナガラ時代よりも遥かに古い。伝説によると、ハンピ周辺の地域は「ラーマーヤナ」に出て来る猿の王国キシュキンダーがあった地とされている。ラーム王子とその弟ラクシュマンは、羅刹王ラーヴァンにさらわれたスィーター姫を探す旅の途中で、兄ヴァーリーにキシュキンダー王国を追放されたスグリーヴとその従者ハヌマーンに出会う。ラーム王子はスグリーヴと協定を結び、ヴァーリーを殺害する代わりにスィーター姫救出に彼らの力を借りることになる。また、ハンピでは元々パンパーという土着の女神が信仰されていた。パンパーはトゥンガバドラー河の女神だったようで、現にトゥンガバドラー河の別名はパンパー河と言う。ハンピという村の名前もおそらくパンパー女神から来ているのだろう。だが、パンパー女神は北から流入して来たヒンドゥー教のパンテオンに取り込まれた。結果、パンパー女神はシヴァ神と結婚し、パールワティー女神と同一視されるようになった。ハンピのバーザールの中心となっているヴィルーパークシャ寺院は、元々パンパー女神を祀る寺院であり、最も古い部分は12世紀の建造とされているが、ヴィジャヤナガラ時代の15~16世紀頃に増築され、現在の形となっている。52mの高さのゴープラム(門)も後世に造られたものである。本尊はシヴァ神と同一視されるヴィルーパークシャ神となっている。ハンピはどうしても近郊に散らばった遺構が注目されるが、どうやらこのヴィルーパークシャ寺院の建築はヴィジャヤナガラ建築の最高峰のひとつらしい。本殿の建築や天井画などは一見の価値がある。ヴィジャヤナガラ帝国の守護神もこのヴィルーパークシャ神であった。また、ヴィジャヤナガラ時代の遺構は全て廃墟となっている一方、このヴィルーパークシャ寺院だけは生きており、ヴィジャヤナガラ時代以前から現代に至るまで、近隣から多くの巡礼者を集めている。ヴィルーパークシャ寺院の境内には第1門をくぐったところまで無料で入ることができるが、それ以上入るには入場料(2ルピー)やカメラ料(50ルピー)が必要となる。ただし、早朝と夕方には無料の参拝時間が設けられている。

ヴィルーパークシャ寺院

ハンピ地方は古代、前期西チャールキヤ朝(6世紀~8世紀)、後期西チャールキヤ朝(10世紀~12世紀)、ホイサラ朝(12世紀~14世紀)など、南インドに興った強力な王朝によって支配されて来たが、14世紀頃にはヒンドゥーのカンピリ王朝によって支配されていた。ところが1326年、デリーを拠点とするトゥグラク朝のムハンマド・ビン・トゥグラクによってカンピリ王朝は滅ぼされた。ムハンマド・ビン・トゥグラクはカンピリ王朝に仕えていた家臣たちを捕虜として連れ帰ったが、その内の2人が、財務大臣を務めていたフッカとブッカの兄弟であった。彼らは強制的にイスラーム教に改宗させられ、後に地方領主としてハンピ地方に送り込まれた。ところが1336年、彼らはトゥグラク朝に反旗を翻し、ヒンドゥー教に再改宗して、ヴィジャヤナガラ帝国の基盤となったサンガマ朝を興した。兄のフッカはハリハラ1世とも呼ばれ、初代の王となった。ハリハラ1世の死後はブッカ1世が即位し、その後はブッカ1世の息子のハリハラ2世が後を継いだ。サンガマ朝時代の最盛期はデーヴァ・ラーヤ1世と2世の時代である。だが、その後の王に力がなかったため、次第にサンガマ王朝は衰退する。1485年、地方領主だったサールヴァ・ナラスィンハが王位を簒奪し、サールヴァ朝を興す。サルヴァ・ナラスィンハの死後、1505年には今度はヴィーラ・ナラスィンハが王位を簒奪し、新たにトゥルヴァ朝を興す。ヴィーラ・ナラスィンハの後は、彼の異母兄弟クリシュナデーヴァ・ラーヤ(王位1509-1529年)が統治したが、このときがヴィジャヤナガラ帝国の最盛期であった。彼は戦争に長けていただけでなく、宗教、芸術、文化を振興した。この時代、ヴィジャヤナガラ帝国の版図はベンガル、オリッサ、スリランカにまで及んだ。クリシュナデーヴァ・ラーヤはヴィジャヤナガラ帝国だけでなく、インド史上でも最高の君主として記録されていると言う。そのクリシュナデーヴァ・ラーヤの後を継いだのは異母兄弟アチュタ・ラーヤであったが、1542年に彼が死すと、帝国は衰退期に入る。ヴィジャヤナガラ帝国はデカン高原に興ったビジャープル王国やゴールコンダ王朝などのムスリム諸王朝と抗争を繰り返し、やがて1565年のターリコータの戦いにおいてムスリム王国連合軍に大敗し、首都は壊滅させられてしまう。以後、第4の王朝であるアーラヴィードゥ朝が興り、1660年頃まで存続するものの、二度とかつての威勢を取り戻すことはできなかった。

ヴィジャヤナガラ王国の紋章

イノシシがモチーフとなっている

ハンピの遺跡は既にほとんど見たのだが、せっかくここまで来たのでもう一度見て回ることにした。ハンピの遺跡群は大まかに、宗教エリアと王宮エリアに分かれている。午前中はまず、徒歩で行ける範囲の遺跡を巡ることにした。まずはヴィルーパークシャ寺院を背に、ハンピ・バーザールの広い参道を東に歩いていく。すると、イベント・ステージのような土台があり、その裏には2階建ての建物がある。そのさらに裏にはマキバオーのような顔をしたナンディー像(シヴァ神の乗り物の牡牛)があり、丘へ続く階段がある。

ナンディー像

丘を越えると、見えてくるのはアチュタ・ラーヤ寺院。マータンガ丘とヤシ林に囲まれた廃墟の寺院である。アチュタ・ラーヤ王の治世の1534年に、王の異母兄弟ヒラヤ・ティルマラによって建造された。元々はティルヴェンガラナータ寺院と呼ばれていたようだ。二重の壁によって囲まれており、北側に最大のゴープラムがある。この寺院の彫刻には面白いものが多く、例えば頭巾をかぶった人の彫刻などがあった。ゴープラムの前には、ヴィルーパークシャ寺院の前にハンピ・バーザールと呼ばれる参道が続いていたように、アチュタラーヤペーテと呼ばれるバーザール跡が残っている。

アチュタラーヤ寺院

アチュタラーヤ寺院前のバーザール跡を歩いていくと、トゥンガバドラー河沿いの道に出る。この道を川の流れに沿って東の方へ歩いて行くと、いくつかの寺院跡が残っている。それらを適当に見つつさらに進んで行くと、ハンピ遺跡群最大の見所であるヴィッタラ寺院に出る。世界遺産なだけあり、入場料は外国人250ルピー。ただし、チケットの半券で同日中に限りハンピの他の入場料が必要な遺跡も見ることができる。

トゥンガバドラー河

ヴィッタラ寺院はヴィッタラ神に捧げられた寺院である。今でこそヴィッタラ神はクリシュナ神と同一視されているが、元々はマハーラーシュトラ州南部のパンダルプル発祥の牛神で、ヴィジャヤナガラ時代以前からこの地方で信仰されていた。ヴィッタラ寺院はヴィジャヤナガラ帝国が存続する間、繰り返し増築されて来ているが、今のところその起源はデーヴァ・ラーヤ1世の治世(1424-46年)まで遡れるとされている。寺院に残されている碑文によると、クリシュナデーヴァ・ラーヤの治世の1513年に、王の2人の妃、チンナー・デーヴィーとティルマラ・デーヴィーが東と北のゴープラムを建造し、1516年にクリシュナデーヴァ・ラーヤ自身が百本柱殿を建造し、その後アチュタ・ラーヤが南のゴープラムを建造した。この寺院を有名にしているのが、ヴィシュヌ神の乗り物であるガルラ(ガルーダ)に捧げられた小さな石造寺院である。この寺院は四輪車の形をしており、その精巧さは今にも動き出しそうなほどである。

ヴィッタラ寺院

右上がガルラ寺院、右中が「音の鳴る柱」

左下は「ボールをキャッチするクリケット選手」像?

このガルラ寺院を見ていたら、何となくハンピ・バーザールなどで見かける屋台に見えて来た。

ガルラ寺院(左)と屋台(右)

また、ヴィッタラ寺院は「音の鳴る柱」でも有名である。本殿の前面のマハーマンダパを支える56本の柱は、各柱がさらに数本の柱によって支えられているような凝ったデザインになっている。柱を取り囲むそれらの小さな柱は叩くと音がする上に、音階を奏でていると信じられている。現に、寺院前に立てられている解説に、「柱のいくつかをやさしく叩くと音階を奏でる」と書かれているし、ガイドたちはこれ見よがしに観光客の前で柱を叩いてチップを巻き上げている。だが、Good

Earthの「Hampi Travel Guide」によると、それは真っ赤な嘘であるらしい。確かに叩くと音は出るのだが、正確な音階にはなっていない。さらに困ったことに、ガイドたちが柱を叩きまくるため、これらの柱は黒ずんだり損傷したりしてしまっている。寺院にはちゃんと「柱に触らないで下さい」という注意書きもあった。インド考古局(ASI)はきちんとガイドや観光客を取り締まるべきであろう。

柱を叩きまくるガイド(左)と注意書き(右)

ヴィッタラ寺院を見終わった後は、来た道を引き返してハンピ・バーザールまで戻った。この間には他にもいくつかの寺院があるが、ここではいちいち解説しないことにする。だが、トゥンガバドラー河と奇岩が織り成す光景は非常に美しく、この辺りはどこを撮っても絵になる。

トゥンガバドラー河の渡り舟

昼食はハンピ・バーザールの小さな食堂で食べた。観光客向けではなく、いかにもローカル向けの食堂でローカルなミールス(南インド料理定食)を食べたくて、あまり派手な雰囲気のしないところを選んだのだが、あまりおいしくなかった・・・。やはり流行っているところで食べるのが無難である。

バンジャーラー(ジプシー)のおばさん

ハンピのバーザールでカラフルな布製品を売っていた

昼食後はバーザールでスクーター(TVSのスクーティー)を借りて、王宮エリアを中心とした残りの遺跡を見に出掛けた。何しろヴィジャヤナガラ帝国の首都ヴィジャヤナガラは7層の城壁で囲まれた29平方kmに及ぶ広大な街であった。その遺構もかなりの広範囲に渡って散らばっている。前回来たときは自転車を借りて回ったのだが、とてつもなく大変であった。よって今回はスクーターを借りることにしたのだった。相場は1日150ルピーのようだが、半日だったので80ルピーにまけてもらえた。また、ハンピにはガソリンスタンドがないので、市場で買うことになる。ガソリンの相場はリッター65ルピーであった。2リットル補給した。

まずは一番遠くまで一気に行きたかったのだが、出発して数km、クリシュナ寺院に差し掛かった辺りで突然スクーティーのエンジンが止まってしまい、押せども引けども動かなくなってしまった。困っていたところへ、ちょうどレンタルバイク屋で働いていた少年が通り掛かり、スクーティーの様子を見てくれた。少年がいくら頑張ってもやはりエンジンは掛からなかった。よって交換と相成った。少年がバーザールまでスクーティーを引いて行ってくれて、しばらく後に別の正常なスクーティーを持って来てくれた。案外アフターケアがしっかりしていて感心した。

別のスクーティーが来る間、クリシュナ寺院とその周辺の遺跡を見て回った。クリシュナ寺院は1513年にクリシュナデーヴァ・ラーヤによって建造された寺院である。本尊はバール・クリシュナ(幼年時代のクリシュナ)像。クリシュナデーヴァ・ラーヤがオリッサに遠征したときに、ウダヤギリから持ち帰ったものらしい。クリシュナ寺院の前にも、クリシュナ・バーザールと呼ばれるバーザール跡が残っている。その他、ガネーシャの巨大な像などもこの近辺にある。

クリシュナ寺院

スクーティーが来たので、まずは最も遠いところまで行ってみることにした。ハンピ村を道なりにずっと南へ行くと、カマラプラムという村に出る。この村には交差点があり、左折するとヴィッタラ寺院、右折するとホスペートとなっている。直進したところにいくつか見所があるのでそのまま村の中を通り抜けた。まずは左手に博物館が見えて来る(入館料5ルピー)。ハンピから出土した彫刻などが展示されている。ハンピ遺跡群のジオラマもあり、遺跡の位置関係を掴むのに便利である。博物館を越えて進んで行くと、今度はパッタビラーマ寺院が見えて来る。この寺院が建っている位置はヴィジャヤナガラ時代にも郊外だったようである。アチュララーヤの治世にティンマラージャという人物によって建造された。壁に取り囲まれたかなり大きな寺院である。

パッタビラーマ寺院

このパッタビラーマ寺院を越えてさらに田舎道を進んで行くと、警察のチェックポイントのようなものがあり、そのすぐ先に三叉路がある。その三叉路を左折して直進し、舗装道が右に折れていても構わず未舗装道を直進して行くと、やがて巨大な湖に出た。ダムであろう。カマラプラムの郊外に用水路が流れていたが、その水源と思われる。ハンピの半分砂漠のような風景の中に突然このような巨大な湖が現れるのは意外感があった。そのダムの淵の道を進んで行くと、やがてドーム型の門が見えて来る。ヴィジャヤナガラを取り囲んでいた城壁に作られた城門のひとつであろう。また、カマラプラムまで戻り、用水路に沿った道をずっと進んで行くと、崩れかけたシヴァ寺院があったが、これは修復中であった。

カマラプラムのダム(左)とドーム門(右)

郊外の遺跡を見終わった後は、ハンピ遺跡群の中心とも言っていい王宮エリアの遺跡を見て回った。王宮エリアはハンピ村とカマラプラム村の間に位置しており、徒歩で見て回るのは辛いほど広範な地域に遺跡が散在している。その中でも入場料を取る遺跡はザナーナー(女性居住区域)の一角である。ザナーナー地区には、ロータス・マハル(蓮の宮殿)と象舎という2つの特徴的な建築物がある。

ロータス・マハル(左)と象舎(右)

ロータス・マハルはインド古来の建築とイスラーム建築の見事な融合の一例として挙げられることの多い建築物である。16世紀の建築とされている。1階は24本の柱が立ち並ぶホールとなっており、音楽会や涼むのに使われた。2階の屋根はピラミッド状になっている。地元ではこの宮殿はチトラーンギー・マハルと呼ばれている。一方、ザナーナーのすぐそばには、ドームを持ち、11の部屋を擁した細長い建物が見える。15世紀の建造で、これもインド建築とイスラーム建築の融合である。その形状から、王室の象たちが飼育されていた象舎だと考えられている。また、ザナーナー内ではないものの、王宮エリアのそばには王妃の浴場と呼ばれる建築物もあるが、これにもイスラーム建築の影響が見て取れる。

王妃の浴場

このように、ハンピの遺跡の建築には明らかにイスラーム建築の影響が見受けられ、しかもそれはヴィジャヤナガラ帝国と敵対していたデカン高原のムスリム諸王朝の建築と酷似している。南インドではイスラーム建築の影響は、北インドからイスラーム教の王朝の軍隊が侵攻してくるまでは見られなかった。これは、建築家や石工たちが自由に行き来して各王朝のために建築をしていたことを暗示している。

王宮エリアには他にも多くの遺跡がある。マハーナヴァミー・ディッバは、8mの高さの巨大なプラットフォームで、壁面には無数の彫刻が施されている。彫刻の中には、アラブから来た馬商人や、中国人と思われるものもあり、ヴィジャヤナガラ帝国の国際性の証拠となっている。現に15~16世紀にはイタリア人、ペルシア人、ポルトガル人などの外国人旅行者がヴィジャヤナガラ帝国を訪れ、旅行記にその繁栄の様子を記し、貴重な資料となっている。16世紀にヴィジャヤナガラ帝国を訪れたポルトガル人旅行者ドミンゴ・パエスの記録によると、この花崗岩製のプラットフォームは、クリシュナデーヴァ・ラーヤがオリッサ遠征の勝利を祝って造ったものらしい。その名の通り、王はここでマハーナヴァミー(ダシャヘラー祭)を祝ったと言う。

マハーナヴァミー・ディッバ(左)とその土台の彫刻(右)

マハーナヴァミー・ディッバのすぐそばには、空中に浮かんだ水路があり、その水が無数の階段を持つ四角形の貯水湖に流れ込むようになっている。このような貯水湖はプシュカルニーと呼ばれ、ハンピ遺跡群のあちこちで見ることができる。この水路とプシュカルニーに見られる灌漑技術は、ハンピのように乾燥した土地を潤すには必須の技術であった。また、マハーナヴァミー・ディッバの近くには大衆浴場と考えらている巨大な貯水湖もある。

王宮エリアの遠景(左)とプシュカルニー(右)

王宮エリアの中心部にある唯一の宗教施設であるハザーララーマ寺院は、15世紀にデーヴァ・ラーヤ1世によって建立されたとされている。ハザーララーマとは「1000のラーマ」という意味で、寺院の外壁には「ラーマーヤナ」の全ストーリーが漫画のようにコマごとに彫刻されている。だが、一説によるとハザーララーマはテルグ語で「宮殿への玄関ホール」を意味する「ハジャラム」から来ているともされている。

ハザーララーム寺院(左)とその外壁の彫刻(右)

王宮エリアから少し外れた場所には、アンダーグランド寺院と通称されるプラサンナ・ヴィルーパークシャー寺院がある。14世紀に建造されたとされるこの寺院の本殿は地面よりも低い場所にあるため、そう呼ばれている。本殿は地下水で半分水没しており、神秘的な雰囲気を醸し出している。

プラサンナ・ヴィルーパークシャ寺院

これで大体、王宮エリアの遺跡を見終えたので、ハンピ村に戻ることにした。その途中、いくつか小さな見所があるのでそれらにも立ち寄った。まずはウッダナ・ヴィーラバドラ寺院。1545年に将軍ダーラヴァーイー・ジャムガマイヤによって建造された寺院で、今でも生きている。本尊はシヴァ神の怒りの姿であるヴィーラバドラ。ウッダナとはカンナダ語で「高い」という意味で、その名の通りハンピで最も高いヴィーラバドラの像が祀られている(高さ3.6m)。

ウッダナ・ヴィーラヴァドラ寺院

右の写真は本殿の中にあった機械

電動で太鼓を叩いたり鐘を鳴らしたりするのだろうか?

ウッダナ・ヴィーラバドラ寺院の北には、巨大なナラスィンハ像とシヴァリンガがある。1528年に建造されたラクシュミー・ナラスィンハ寺院内にあるナラスィンハ像は高さ6.7m。足にバンドを巻いてヨーガのポーズを取っている。ナラスィンハとはヴィシュヌ神の4番目の化身で、人獅子である。昔は像のすぐそばまで行けたような気がするが、現在では柵ができてしまっており、近付けないようになっていた。ラクシュミー・ナラスィンハ寺院のそばには3mの高さのシヴァリンガがある。バダヴィリンガと呼ばれており、伝承によるとある貧しい女性(バダヴィ)によって建造されたと言う。水の中にひっそりと浮かぶ幻想的なシヴァリンガである。

ラクシュミー・ナラスィンハ寺院(左)とバダヴィリンガ(右)

これらを見終わった時点で5時45分頃であった。日はもう傾いており、ハンピのゴツゴツとした岩山を赤く照らし出していた。夕日色に染まった岩山は、その無骨な岩肌と相まって、猛々しい美しさを醸し出していた。ハンピの最大の魅力はもしかしたら遺跡ではなくこの岩山なのかもしれない。

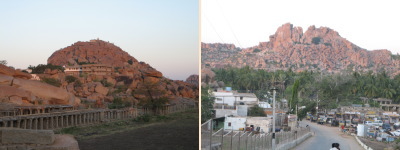

日没時のマータンガ丘(左)とハンピ村(右)

日没まであとわずかに時間があったので、ハンピ・バーザールとアチュタ・ラーヤ寺院の間にあるマータンガ丘に登ってサンセットを見ることにした。登っている内に日が沈んでしまい、残念ながら頂上から日の入りを見ることはできなかったが、上から眺めたハンピの光景は絶景であった。ドラゴンボールの戦闘シーンに出て来そうなゴツゴツした岩山が遥か先まで連なっている。しばし疲れを忘れて眺めていた。

マータンガ丘から眺めたハンピの風景

夕食は、昼食の失敗を活かしてガイドブックで推薦してあるレストランを選んだ。ヴィルーパークシャ寺院の前にあるシュリー・ヴェーンカテーシュ・ホテルである。スペシャル・ターリー(40ルピー)を食べたが、昼に食べたターリーとは雲泥の差の味であった。ボリュームもタップリで大満足。

スペシャル・ターリー

ハンピにはまだまだ多くの遺跡があり、2~3日滞在して回ると面白いだろう。トゥンガバドラー河を渡った先にも遺構が残っているが、前回も今回も見ることができなかった。是非、自分のバイクで巡ってみたい遺跡である。

今日はハンピからバーダーミを目指す。ハンピのバス停で午前7時半発ホスペート行きバスに乗った。年末なのに、バスには通学の学生たちがたくさん乗っていた。この辺りでは年末は休みにならないのだろうか?午前8時にホスペートのバススタンドに到着。バーダーミ行きの直行バスは午後1時になるまでなかったので、ホスペートとビジャープルを結ぶ国道13号線(NH13)沿いにあるイルカルという町でバスを乗り換えて行くことにする。ちょうどビジャープル行きのバスが出ようとしていたのでそれに乗り込んだ(イルカルまで54ルピー)。意外なことにバスの車掌は女性であった。カルナータカ州では女性のバスの車掌が割といるらしい。デリーでは見たことがない。女性ながらも威勢よく車掌業を務めていた。

バンガロールからホスペートまでは夜行バスで来たために気付かなかったが、カルナータカ州の国道のあちこちには主要観光地までの方向と距離を示す黄色の道標が立っており、自家用車での旅行者にも便宜が図られていた。道もきれいに舗装されていた。カルナータカ州政府が観光に力を入れている様子が見て取れた。

イルカルのバススタンドには午前10時半頃に到着。バススタンドに到着してすぐにバーダーミ行きのバスが見つかったので、急いでそれに乗り込んだ(30ルピー)。バーダーミには午後1時頃到着した。

バーダーミでは、シュリー・ラクシュミー・ヴィラースというゲストハウスに宿泊した。バスルーム、テレビ付き、朝のみホットシャワー利用可で300ルピー(シーズン料金)。1階がレストラン、2階が客室になっている、西部劇に出て来そうなタイプのホテルである。インドの田舎に行くとこのような形式のホテルが今でもけっこうある。だが、おそらくバーダーミでベストな宿泊先はバススタンド付近にあるホテルであろう。シュリー・ラクシュミー・ヴィラースはあまりサービスがよくなかったし、1階の南インド料理レストランも客入りがいいくせに全く駄目であった。

ハンピとはまた違った険しくも美しい赤砂岩の岩山に囲まれたバーダーミは、540年頃から757年まで前期チャールキヤ朝の首都として栄えた町で、かつてはヴァーターピと呼ばれた。バーダーミの旧村落は三方を岩山とアガスティヤティールタ・タンクと呼ばれる貯水湖に囲まれており、その景観は非常に素晴らしい。

バーダーミ旧村落(左)とアガスティヤティールタ・タンク(右)

バーダーミには無数の寺院が残っているが、中でも有名なのが南丘陵の北面に掘られた4つの石窟寺院である(入場料100ルピー)。第1窟のシヴァ寺院は最も古く、6世紀のものと考えられている。入り口の壁面に掘られたナタラージャの像は81のダンスポーズを一度に表現しており見事。第2窟と第3窟はヴィシュヌ寺院で、ヴィシュヌの化身であるヴァーマナ(矮人)、ヴァラーハ(猪)などが彫られている。これらも6世紀の寺院である。第4窟だけはジャイナ教寺院で、最も小規模かつ新しい。建築時期は7~8世紀。

バーダーミ石窟寺院群

バーダーミの石窟寺院の彫刻はどれも躍動感に満ち溢れており、見る者を圧倒する迫力がある。その様式は、グプタ朝の彫刻と類似点が多い。特に天井彫刻が非常に印象に残った。思わずしばし見上げてしまうほどである。バーダーミの石窟寺院群は、エローラやエレファンタ島の石窟寺院群に影響を与えたと言われている。

天井彫刻

石窟寺院群を見終え、次はアガスティヤティールタ・タンクの淵を歩いて北の丘陵にある寺院群を見に行った。北の丘陵の麓には博物館があったが、金曜日が休館日となっており、見ることができなかった(インドの博物館の休館日は通常月曜日のはずだが・・・)。その博物館のそばに上に登る階段がある。その階段を登って行くと、丘陵に残る寺院や要塞跡を見て回ることができる。北丘陵の頂上には上シヴァ寺院と呼ばれる寺院やモスクがあった。ただし、眺望が素晴らしい他は頂上まで登ってもそれほど見るべきものはない。そのモスクのそばから下に下りる道があり、それに従って行くと再びアガスティヤティールタ・タンクまで出る。アガスティヤティールタ・タンクの一番奥にはブータナータ寺院群がある。水面に張り出した寺院は7世紀の建築。石窟寺院から石造寺院へ移行した頃の最初期の寺院のひとつで、夕日に照らされて水面に浮かぶ様子が非常に美しかった。「インド建築案内」の神谷武夫氏は、「タンクの一番奥には水面に浮かぶようにブータナータ寺院が建っていて、その夕陽に輝く姿はいつまでも忘れがたい」「ブータナータ寺院の眺めは、南インドでも傑出している」と記している。また、陸地側にある寺院は11世紀の建築で、後期チャールキヤ様式で建てられている。貯水湖の北側にあるマッリカールジュナ寺院群や、西側にあるエッランマ寺院も11世紀の建築である。

水面に浮かぶブータナータ寺院

夕食はバススタンド前にあるカンチャンというバー&レストランで食べた。なぜか白人観光客のたまり場となっており、外国人慣れした調子のいいウェイターが応対をしていた。ハンピは宗教的聖地で酒が飲めなかったのが、バーダーミは打って変わって酒場や酒屋が多く、盛り場的雰囲気であった。オールド・モンクを飲んで一息ついた。

ハンピが既に秘境ではなくなった今、バーダーミこそが代わって南インドの秘境と呼べる遺跡観光地のひとつになっているように思われる。バーダーミ自体、非常に魅力溢れた場所なのだが、ここを拠点としてアイホーレとパッタダカルという南インドを代表する遺跡群を巡ることができる。アイホーレ、パッタダカル、バーダーミは、南インド独自の寺院建築様式の実験場であり、様々な試みを見ることができるのが魅力である。アイホーレとパッタダカルは同方向にあり、朝から夕方まで1日費やせばバスで巡ることも可能のようだが、先を急いでいたため、タクシーを利用することにした。シュリー・ラクシュミー・ヴィラースのすぐ近くにタクシー・スタンドがあり、アイホーレ、パッタダカル、マハークータの3点セットで800ルピーであった。

8時半にバーダーミを出発。1時間ほどでアイホーレに到着した。アイホーレは前期チャールキヤ朝の最初の首都だった場所で、かつてアーリヤプルと呼ばれていた。アイホーレでは、4~6世紀に首都が置かれ、5世紀半ばから8世紀にかけて前期チャールキヤ朝の実験的な寺院が建築された他、その後もこの地を支配したラーシュトラクータ朝、後期チャールキヤ朝が12世紀まで寺院を建築し続けた。よって、各時代の寺院が一ヶ所に集まるユニークな地となった。アイホーレの寺院は、シカラ(塔)を持たない寺院、ドラヴィダ様式(八角形ドーム屋根)のシカラを持つ寺院、ナガラ様式(砲弾型屋根)の寺院を持つ寺院、カダンバ・ナガラ様式(階段ピラミッド型屋根)のシカラを持つ寺院に分けることができる。

アイホーレの寺院群

アイホーレには大小合わせて150以上の寺院があり、いくつかのグループに分かれているが、最大の見所はドゥルガー寺院である。この一体は公園となっていて、入場料が必要となっている(100ルピー)。7世紀末に建造されたドゥルガー寺院は前方後円形をしたユニークな形の寺院である。これは仏教石窟寺院を模して作られているためだ。だが、周囲に回廊を巡らせたり、上部にシカラを立てたりしており、仏教寺院には見られない形となっている。

ドゥルガー寺院

ドゥルガー寺院のそばには、ラード・カーン寺院というこれまたユニークな形状の寺院が建っている。このシヴァ寺院は2階建てで、1階の聖室と2階の小祠堂の両方にシヴァリンガが祀られている。また、ナンディー像が本堂の中央部と寺院の前にあるのも面白い。この寺院は木造建築を模して建てられている。また、アイホーレを見下ろす小高い丘の上には、このラード・カーン寺院とよく似た形状のジャイナ教寺院、メーグティー寺院(634年建造)が建っている。

ラード・カーン寺院(左)とメーグティー寺院(右)

さらにアイホーレにはヒンドゥー教、仏教、ジャイナ教の石窟寺院がひとつずつある。

上がヒンドゥー教の石窟寺院、下が仏教の石窟寺院

インドの寺院建築は、まずは木造建築から始まった。その後、岩山を掘削して造る石窟寺院が造られるようになり、やがて潮流は石造寺院へと移って行った。木造の寺院はヒマーラヤ地方とケーララ州を除いてほとんど残っていないが、初期の石窟寺院と石造寺院のいくつかには木造寺院を模して造られた様子が見受けられる。アジャンターの石窟寺院やカールリーの石窟寺院(両方ともマハーラーシュトラ州)が幻の木造建築の影響をはっきりと見て取ることができる石窟寺院の一例だとすれば、アイホーレは木造寺院と石窟寺院、両方の影響を受けた石造寺院を一度に見ることができる場所だと言える。アイホーレには他にも多くの寺院があり、全てを丹念に見て回ったら1~2日はかかることだろう。

アイホーレの主要な寺院を見終わった後は、来た道を引き返してパッタダカルを目指した。パッタダカルは前期チャールキヤ朝の主要都市のひとつだった地であり、主に7~8世紀の寺院群がまとまって建てられている。インドの寺院建築には大きく分けて北方型と南方型の2種類があるが、前期チャールキヤ朝の頃はまだ未分化で、パッタダカルには両様式の寺院が残っている。また、エローラのカイラーサナータ寺院のモデルとなった巨大寺院があることも重要である。これらの理由により、パッタダカルは世界遺産に登録されており、その影響で入場料は外国人250ルピーとなっている。

パッタダカルの寺院群には南方型の2つの巨大寺院、ヴィルーパークシャ寺院とマッリカールジュナ寺院が残っており、寺院群の中心となっている。これらは前期チャールキヤ朝のヴィクラマーディティヤ2世(在位733-745年)が、宿敵であったカーンチープラムのパッラヴァ朝を打ち破ったことを記念して、彼の2人の王妃が建造したものとされている。ヴィクラマーディティヤ2世は、カーンチープラム(現タミル・ナードゥ州)にあるカイラーサナータ寺院に大いに感銘を受けたと言われており、それを模した寺院が造られることになった。ローカマハーデーヴィーによって建造されたヴィルーパークシャ寺院の方が、トリローキヤマハーデーヴィーによって建造されたマッリカールジュナ寺院よりも規模が大きいのは、妃の地位の差を示していると言われている。前期チャールキヤ朝は、一時カーンチープラムからグジャラート地方まで版図を広げるほど栄えたが、やがて地方領主が力を持ち、封臣ダンティドゥルガによって滅ぼされた。ダンティドゥルガが創始したのがラーシュトラクータ朝である。エローラにある巨大石彫寺院、カイラーサナータ寺院はラーシュトラクータ朝の第2代クリシュナ1世によって建造されたが、これはパッタダカルのこれらの寺院をモデルとしていると考えられている。

ヴィルーパークシャ寺院

マッリカールジュナ寺院

ヴィルーパークシャ寺院とマッリカールジュナ寺院の内部の彫刻も見事であった。

ヴィルーパークシャ寺院(上段)と

マッリカールジュナ寺院(下段)の内部彫刻

パッタダカルには、他に小規模な寺院がいくつか建っている。滑らかな曲線を描く砲弾型屋根を持つのが北方型、カクカクの階層型屋根を持つのが南方型である。

パッタダカルの寺院群

左上から時計回りに、ジャンブリンガ寺院、サンガメーシュワラ寺院、

ガラガナート寺院、パーパナート寺院

インド建築史上、パッタダカルは非常に重要な場所なのであろう。だが、素人の目から見ると、世界遺産料金250ルピーを払うほど価値のある遺跡群ではないように思えた。1年で最も涼しい12月に行ったからまだマシだったが、パッタダカルの遺跡群は日陰も少なく、敷地も広大で、暑いときに来るとかなり辛いのではないかと思った。また、ハンピ、バーダーミ、アイホーレ、パッタダカルは無数の重要な遺跡が残るエリアで、遺跡巡りをテーマにした観光には打ってつけであるが、よっぽど建築に興味がないと、すぐに飽きてしまって段々全部同じに見えて来るという欠点もあると思った。

パッタダカルとバーダーミの間には、マハークータという寺院群が残っており、ここも観光コースに入っている。こちらは生きた寺院となっており、周辺部から参拝客を集めている。境内には正方形の沐浴池があり、若者たちが水浴びをしていた。だが、寺院前は整備中のためか寂れており、活気がなかった。無理して来ることはないのではなかろうか?

マハークータ寺院群

アイホーレ、パッタダカル、マハークータの3ヶ所を巡ってバーダーミに戻って来たのが午後1時半頃であった。当初はバーダーミに2泊する予定だったが、案外アイホーレとパッタダカルの観光が短時間で終わることが分かったので、今日中にパナジーへの接続拠点となるフッバッリ(Hubli)まで移動することにした。よってあらかじめホテルをチェックアウトしていた。情報によると午後3時にフッバッリ行きのバスが出ているようだ。バススタンド前のレストランで昼食を食べ、バススタンドでバスが来るのを待っていた。

バーダーミのバススタンドでは面白い商売をしているおじさんを見かけた。リコーダーのような筒を持ち、時々それに息を吹いて「フッ、フッ、フッ」と音を出して歩き回っている。最初はバスの到着や発車お知らせる役目の人かと思っていたが、違った。デリーには耳かきをしてくれる赤帽子をかぶったカーンワーラーという人たちがいるが、このおじさんはその上を行くかもしれないアーンクワーラーであった(カーン=耳、アーンク=目、ワーラー=人)。彼の仕事はどうやら目に入ったゴミを取ることのようだ。客を見つけると、持っている筒を使ってその人の目に息を吹きかけ、目に入ったゴミを吹き出していた。こんな仕事を思い付く人がいるということ自体が驚きだが、それがあたかも当然であるかのように、客も彼に目のゴミを取ってもらっていることがもっと驚きであった。「神秘のインド」も捨てたものではない。

午後3時に来るはずのバスは、予定時刻を大幅に過ぎた後も一向にやって来なかった。案内所のおじさんは「もうすぐ来る」と言っていたが、次第に「遅れているようだ」と言い出した。午後3時50分頃、1台の小型バスがバススタンドに入って来た。案内所のおじさんが、「このバスに乗ってクルゲレまで行けばフッバッリ行きバスに乗り換えられるぞ」と教えてくれたので、これに乗り込むことにした(12ルピー)。クルゲレのバススタンドには30分ほどで到着。バススタンドと言っても、バスが2台停まっている他はほとんど何もないド田舎のバススタンドであった。だが、運がいいことに、停まっていた2台ともフッバッリ行きのバスであった。急いで先に出発しそうなバスに乗り込んだ(41ルピー)。

フッバッリはムンバイー、ゴア、バンガロール、ホスペート、ビジャープルなどへ通じる道路や鉄道の接続拠点となっており、カルナータカ州内でバンガロールの次に大きな都市なのではないかと思われるほど発展していた。午後7時頃に市街地にあるオールド・バススタンドに到着。予約カウンターがあったので、明朝発ゴア行きのバスを予約しておいた。フッバッリではバススタンドの真ん前にあるホテル・アヨーディヤーに宿泊した(375ルピー)。ビジネスホテル的造りで、24時間ホットシャワーの出るバスルーム、テレビ、タオル、石鹸など完備されており、部屋のグレードによって料金が異なる。

大晦日の今日、ゴアの州都パナジーを目指す。ちょうどウッタル・プラデーシュ州のイラーハーバードで、大祭アルド・クンブメーラーが行われているが、大晦日のゴアは言わば現代のクンブ・メーラーである。新年を祝うため、インド中から人々が集まって来る。そんな状態なのでパナジー行きの交通手段が見つかるか、ホテルが見つかるか、心配であったが、まずは交通手段が確保できて一安心であった。午前9時にフッバッリ郊外にあるニュー・バススタンドから出るパナジー行きバスに乗り込んだ。やはり多くの乗客がパナジーを目指しており、バスがバススタンドに着いたときは一時騒然とした。我先にとバスの中に飛び込んで席を確保していた。だが、バスの席のほとんどが予約されていることを知ると、多くの乗客はすごすごと降りて行った。予約しておいて大正解だったようだ。

午後9時20分頃にバススタンドを出発したバスは一路西へ向かった。フッバッリとパナジーの間には、西ガート山脈がそびえ立っている。この西ガート山脈を通り抜ける道が赤土と土砂でできた未舗装のひどい山道で、しかもトラックの交通量が多いために赤い土煙が四六時中もうもうと立ち込めていた。道路沿いの木々の葉もすっかり赤く染まってしまっていた。この道路が思った以上に時間を食ってしまい、昼頃にはパナジーに着いているだろうという楽観的な目論見は脆くも崩れ去ってしまった。だが、峠を越すと空気は湿り気を帯び、土煙が立たなくなって来た。まだ海は見えなかったが、緑の山々と森林が空の先まで続いていた。アラビア海はもうすぐである。

バスはまず、ゴア州の中心にあるポーンダーのバススタンドに到着した。ポーンダーからパナジーまでは約30km。まだまだ海は見えない。ポーンダーから一山越えていくと、やっと遠くの方に海らしきものが見え始めた。だが、パナジーは川沿いの街であり、まだアラビア海からは距離がある。ゴア州は小さな州だと思っていたが、そうは言ってもやはり大きい。パナジーのカダンバ・バススタンドに着いたときにはもう午後4時になっていた。ただでさえ1年で最も混雑する大晦日にゴア入りした上に、夕方に差し掛かる時間帯に到着することになったのは痛かった。ビーチで宿を探すのは骨折り損のくたびれ儲けになる恐れがあったので、比較的空いていそうなパナジーで宿を探すことにした。パナジーにも多くのホテルやゲストハウスがあるが、お祭り騒ぎとは無縁そうなポルトガル植民地時代の雰囲気を最もよく残す閑静な住宅街、フォンタイニャス(Fontainhas)地区で宿を探した。結局アフォンソ・ゲストハウスという家族経営のホテルに泊まることにした。1室だけ空いていたからである。最新版のロンリープラネット(2005年9月出版)によると、普段の宿泊料は350ルピーで、ピークシーズンは800ルピーになるとのことであったが、今年は1800ルピーにまで値上がりしていた。しかも、12月31日と1月1日の2泊を要求された。だが、1月1日に夜行バスでバンガロールへ戻る予定であったため、2泊はしたくない。交渉してみたら、1泊のみでもOKになったが、代わりに200ルピー増しの2000ルピーを払うことになった。

アフォンソ・ゲストハウス

ゴアは天然の良港として紀元前から栄え、バーダーミの前期チャールキヤ朝の支配下にあった580~750年や、ハンピのヴィジャヤナガラ帝国の支配下にあった時代(1370~15世紀末)も貿易拠点となっていた。16世紀初頭にはビジャープル王国の支配下にあり、第二の首都となっていたが、1510年にポルトガル総督アフォンソ・デ・アルブケルケが侵攻し、占領した。ポルトガルは当初、現在のオールド・ゴアにリスボンを模した都市を建造したが、17世紀から疫病が頻繁に流行するようにより、18世紀中頃までに都市はパナジーに移転した。ポルトガル時代のゴアはアジアでのキリスト教布教の基地となった。日本にキリスト教を伝えたフランシスコ・ザビエルは1542年に、天正少年使節団は1583年と1587年にゴアを訪れた。18世紀末にはマラーター王国によってゴアは占領され、その後一時的に英国領になった時代もあったが、ポルトガルによる占領はインド独立後の1961年まで続いた。インド政府は1961年、アラビア海沿いにあったポルトガルの領地、ディーウ、ダマン、ゴアを武力で制圧し、連邦直轄地とした。ゴアが独立州となったのは1987年である。現在、ゴアは農業、漁業、観光業、鉄鉱業などにより、1人当たりの収入が最も高いリッチな州となっている。もちろん、外国人の間では長い間「ヒッピーの聖地」としても有名である。

12月31日のパナジーは微妙な雰囲気であった。まず、多くの店は閉店していた。道には往来があるが、よそ者が多いためか何となく落ち着きがない。新年を祝うためにゴアにやって来た、ただ暴れたいだけのインド人の若者が手持ち無沙汰にうろついているような感じもした。さらに、住宅街や繁華街にはまだクリスマスの飾り付けが残っており、不思議な気分であった。インドのクリスマスは、キリスト誕生のジオラマを作ったり、星を軒先に飾ったりして祝う。それらがまだ至る所に残っているのである。クリスマス気分が抜けていないのか、新年まではクリスマス期間だからなのか、それとも片付けるのが面倒なだけなのか、よく分からない。日本だとクリスマスが終わるとスイッチが切り替わったように正月モードに入り、クリスマス色は一夜にして街から消え去る。そのイメージが強いため、のんびりとしたインドの年末年始に変な印象を受けるだけかもしれない。もっとも、デリーにいたらクリスマス気分も新年気分もほとんど味わえないが。

フォンタイニャス地区(左)と繁華街(右)

長いバス移動で昼食を食べていなかったため、午後4~5時という中途半端な時間でも空いていた安食堂に入って、南インド料理の軽食を食べた。南インドからやって来たので、普通に南インド料理を注文したのだが、少なくともその食堂の南インド料理は南インドのそれではなかった。北インドのレストランでメニューにヴァラエティーを出すために無理して作っている南インド料理、と言った感じの見よう見まねのものであった。それを見て直感した。もはやゴアは南インドではない、と。

今日は明日のバンガロール行きのバスを予約し、宿を決め、軽食を食べ、パナジーを軽く散歩しただけで日が暮れてしまった。だが、ゴアで最も楽しみにしていたのは料理である。つい最近、新デリー☆OK牧場のItoyama氏がインド一周旅行記の一環としてゴアの旅行記(2006年12月21日~25日)を掲載しており、詳細な食のレポートをしていたため、僕もゴア料理にかなり期待していた。夕食を食べたのは、フォンティニャス地区にあるホテル・ヴェニテというオシャレな雰囲気のレストラン。Itoyama氏は12月22日の記事でポークチョップを「海外で食べたうまい食べ物ランキング独り食部門初登場1位」とまで絶賛して強力に勧めていた。メニューは大晦日特別メニューになっており、「ポークチョップ」という料理はなかったが、「グリルド・ポークチョップ」という料理があったので、これのことだろうと思い注文した。いわゆるスペアリブであったが、確かに柔らかくて味がしっかり染み込んでいておいしかった。

ホテル・ヴェニテ

ちなみに僕にとってインドで食べた一番うまい料理は、アッサム州でバス移動中にどこかの町のバススタンドの安食堂で食べたフィッシュカレーであった。こんな安っぽくて汚ないところでこんな味が!という驚きが脳みそに強力に刻み込まれ、僕は未だにあの味と驚きと感動を追い求めており、安い食堂を見るとムズムズする毎日を送っている。多分、思い出が増幅されてやたらうまかったように思い込んでいるだけだろうし、デリーに住んでいるとシーフードに弱くなるということもあるが、それを差し引いても、アッサム州の素朴なフィッシュカレーはうまいと思う。だが、本当にインドで食べる価値があるのは、スパイスと野菜の味を巧みに調合させたヴェジタリアン料理の数々であろう。グジャラーティー・ターリーやマドゥライのミールスなどがその代表として記憶されている。高い料理のみに美味さを求めるのは、個人旅行を諦めて団体旅行に参加するようなものであり、味の冒険者のすることではない。

次第に夜も更けて来て、道にはおめかしをした人が増えて来た。彼らは一体どこへパーティーに行くのだろうか?Where's The Party Tonight?

パナジーの街中にはステージが設けられ、コンサートか何かが催されようとしていたが、特に誰が何をやるかは明記されていなかった。川沿いにあるオープンエアーのレストランでは新年を祝うイベントが行われていた。暇な人々は隙間からその様子を伺っていた。どこかホーリー祭の日の朝に似た雰囲気で、酔っ払った人々が街をほっつき歩いていたり派手に自動車を運転したりしていた。だが、街全体が一緒になって新年を祝うような一体感のあるニューイヤー・セレブレーションはなさそうであった。年が明けるとディーワーリー祭のように花火が打ち上げられたり爆竹が鳴り響いたりしたが、同時期にバンコクで発生した同時爆破テロの影響か、それともそういうものなのか、それほど盛大な祝い方ではなかった。やはり新年を祝うにはビーチの方に滞在すべきだったのだろう。

パナジーの象徴、聖母マリア教会

大晦日の夜空に白く浮かび上がる