| ◆ |

1月1日(月) 「Dil Chahta Hai」巡礼 |

◆ |

ゴアの元旦はどんなものかと思ったが、普通に通常生活が始まっていた。どちらかというと南インドのキリスト教色の強いいくつかの場所よりも、ノースイースト地域の方が、クリスマスから新年にかけて気合を入れて祝っているような気がする。ナガランド州を旅行したときは、クリスマスから正月三が日まで、人々の活動がほぼストップしていた。

だが、おかげで普通にゴア観光をすることができて助かった。まずは中央郵便局前でバイクを借りることにした。チョイスがあまりなく、ヒーロー・ホンダのスプレンダーか、ホンダのアクティヴァぐらいしかなかった。スプレンダーは途中で壊れそうなほどオンボロだったので、アクティヴァにした。1日レンタルで200ルピーであった。ゴア州は意外と交通ルールが厳しく、二輪車乗車の際はヘルメットの着用が義務付けられている。レンタルバイク屋はバイクと一緒にヘルメットも貸してくれる。また、レンタルの際にはIDカードを預けなければならない。パスポートなどの重要書類を預けるのは不安なので、比較的なくなっても困らないようなIDカードを用意すると賢いだろう。

元々「ヒッピーの聖地」だったゴアが、いつからインド人観光客の注目をも集めるようになったのか分からない。だが、ひとつの大きなきっかけとなった映画があるとすれば、それは2001年のスマッシュヒット作「Dil

Chahta Hai」をおいて他にない。同作品では、ムンバイーに住むリッチな若者3人組(アーミル・カーン、サイフ・アリー・カーン、アクシャイ・カンナー)が、自家用車をドライブしてゴアに行くシーンがある。そのゴアの場面で、おそらく最も観客の印象に残るのが、3人が崩れかけの城壁の上から海を眺めるシーンだ。

「Dil Chahta Hai」の1シーン

このシーンにおいて、3人は遠くに浮かぶ船を眺めながら、こんなことを話す。「遠くに見えるあの船、すぐに見えなくなるだろう。なあ、知ってるか、俺たちはあの船みたいなものなんだ。明日にでも自分の目的を探しに出掛けるんだ。それで、その目的が別々だってこともありえるんだ。」今まで毎日一緒にふざけ合っていた仲間たちが、いつかは自分の人生を歩み出し、バラバラになってしまうかもしれない。その漠然とした、かつ現実味を帯びた将来に対する恐怖を振り払うかのように、3人は「一生友達でいよう」という誓いを立てるのである。

インド映画ファンとして、ゴアを訪れたからにはどうしてもこの場所に行かなければならなかった。まず行ってみたのは、フォート・アグアダ。ゴアに残る遺跡の中では最も有名な城塞だろう。パナジーの北を流れるマーンドヴィー河に架かる橋を越え、道標に従って道を進んで行った。

フォート・アグアダはパナジーとアラビア海を見渡せる小高い丘の上にある城塞で、1612年にポルトガル人によって建造された。要塞としての機能の他に、船への給水所としても利用されたようで、要塞内には貯水タンクも残っている。また、要塞内には灯台が立っているが、新しい灯台が隣にできたため、1976年に使用されなくなった。

フォート・アグアダ

フォート・アグアダの中に入ってしばらく歩いてみたが・・・何か違う。どうも違う。記憶の中にある「Dil Chahta Hai」のシーンとシンクロしない。デジャヴ感がない。こんなしっかりした要塞ではなく、もっと廃墟じみた要塞だったはずだ。フォート・アグアダの警備員にそれとなく「『Dil

Chahta Hai』が撮影されたのはここじゃないよね」と聞いてみたら、「ここに来る人はみんなそれを聞く」と前置きした後、「それはチャポラ・フォート(Chapora

Fort)だよ」と教えてくれた。地図で確かめてみたら、チャポラ・フォートはゴアで最も有名なビーチ、アンジュナ・ビーチをさらに北に行った場所にあった。フォート・アグアダからもそんなに遠くない。もちろん、そこへ直行することにした。

フォート・アグアダからバガ・ビーチに至るまでの道は本当にすごかった。道の両側に所狭しとホテルやらレストランやら土産物屋やらが並んでおり、大変な混雑であった。これほどたくさんのホテルがあるのなら、大晦日でもこの辺りで容易に宿が見つかったかもしれない。何しろ7~8年前に来たとき、ゴアは通過点に過ぎず、パナジーとオールド・ゴアを観光しただけで、ビーチを見ずにゴアを去ってしまったため、ゴアのビーチなるものを今回初めて見ることになった。この辺りは言われているような「ヒッピーの聖地」ではなく、むしろシムラーやナイニータールなどの北インドの避暑地に似た賑わいであった。つまり、インド人観光客のリゾート地となっていた。白人旅行者もいたが、若者はあまり目にせず、むしろ老夫婦が目立った。

バガ・ビーチを越えた辺りで少し道に迷いつつ、アンジュナ・ビーチ近辺を通って、ヴァガター(Vagator)ビーチまで出た。チャポラ・フォートはこのヴァガター・ビーチを見下ろす小高い丘にあった。ちゃんと丘の麓には「Dil

Chahta Hai Chapora Fort」なる道標があった。

チャポラ・フォート周辺は元々「シャープラ」と呼ばれており、チャポラ・フォートも元々はビジャープル王国によって建造された。だが、現在残っている城壁は1617年にポルトガル人によって建造されたものである。こここそが、「Dil

Chahta Hai」の最も有名なシーンのロケ地である。やはりインド人の間で新たなゴアの観光地となっているようで、「Dil Chahta Hai」ポイントでは四六時中インド人の若者たちが「Dil

Chahta Hai」ごっこをして写真を撮っていた。僕も「Dil Chahta Hai」そのままの写真が撮りたかったのだが、記憶が曖昧でちょっとずれた写真になってしまった。あの見張り堂を入れて写真を撮るのがポイントだったか・・・!だが、気分は♪ウォウォウォウォウォ~ウォウォ~ウォウォ~ウォである。

チャポラ・フォート

「Dil Chahta Hai」ポイントは右上の写真

既に昼時となっていたので、ビーチのどこかで昼食を食べることにした。やはりシーフードを食べたかったので、カラングート(Calangute)ビーチのソウザ・ロボ(Souza Lobo)というレストランで食べた。注文したのは意表を突いて蟹のクラブ・カレーと牡蠣のオイスターのホワイトソース・カレー。蟹のカレーは肉を取り出すのが面倒だったが、蟹の味がカレーによく染み込んでいてうまかった。牡蠣のカレーもうまかったのだが、何となく当たりそうで多くは食べられなかった。生牡蠣じゃなければ当たらないだろうか?正直言って、もっとスタンダードな海鮮料理を食べればよかったと思った。

クラブ・カレー(左)とオイスター・カレー(右)

ところで、カラングート・ビーチはまるで日本の夏休みの海水浴場のような混雑振りであった。ほとんどはインド人の観光客。外国人もちらほらいるが、居心地が悪そうだ。もはやゴアの主要ビーチはインド人の行楽場となっていると言っていい。インド人は水着などをあまり着ず、普段着のままビーチにやって来て、海や砂浜をボーっと眺めたりしているので、ビーチの雰囲気は著しく損なわれてしまっている。だが、そういうインドのビーチが僕はインドらしくて好きだ。

カラングート・ビーチ

昼食を食べた後、今度はフッバッリーからパナジーへ来るときに経由したポーンダー(Ponda)まで行くことにした。ポーンダーの郊外にはセヘカーリー・スパイス・ファームがあり、以前、Indo.toでOgataさんが紹介していた(スパイスを眺める)。カラングート・ビーチからポーンダーまではパナジーを経由して行く。ゴアは田舎へ行くとガタガタ道や未舗装道路があるが、都市間を結ぶ主要幹線はきれいに舗装されており、走行するには快適だ。1時間ほどでポーンダーに到着した。セヘカーリー・スパイス・ファームはポーンダーのバススタンドから4kmほど東へ向かった場所にあった。

セヘカーリー・スパイス・ファームは1979年から運営されている農園で、現代の科学的知識と伝統農業をミックスさせた農法により、果実、スパイス、薬用ハーブなどのいわゆる換金作物が栽培されている。現在では観光客に開放されており、普段目にする機会の少ないスパイスの木などを見学することができる。入場料は300ルピーと高めだが、僕が訪れたときは多くの外国人・インド人観光客が訪れていて大変盛況であった。

セヘカーリー・スパイス・ファーム

レセプションで入場料を支払うと、花輪でもって歓迎され、まずはウェルカム・ドリンクを出される。毎回ウェルカム・ドリンクの種類は違うようだが、今日はレモングラス・ティーであった。このとき、スパイスの効能などについて解説されたシートを配られ、しばし休憩時間を与えられる。

ウェルカム・ドリンクのレモングラス・ティーとカシューナッツ

しばらくすると、ガイドがやって来て園内を案内し出す。まず現れたのはヤシの木のような背の高い植物。これはビンロウ(スパーリー)の木であった。下にはビンロウの実が落ちていた。パーン(噛みタバコ)などに使われる。

ビンロウの木とビンロウの実

その次にやって来たのはツタのような植物。ガイドの説明では、これは「世界で2番目に高価なスパイス」の木らしい。何かと思ったら意外や意外、バニラの木であった。子供の頃、バニラ、チョコレート、イチゴなど、いろんな味のアイスがあると、バニラ味が一番安っぽく見えて、チョコレートなどを選んでいたものだが、バニラがそんなに高価なスパイスだとは初めて知った。これからはバニラにしようか。バニラというと白いイメージがあるが、バニラの熟した実は黒色をしている。ちなみに1番高価なのはサフランであるが、涼しい場所でしか栽培できないようで、このスパイス・ファームでは栽培されていない。

バニラの木

その近くには、今度は「世界で3番目に高価なスパイス」の木があった。カルダモンである。

カルダモンの木

そして極めつけは、ヨーロッパ人をインドに向かわせ、結果的にアメリカ大陸発見、喜望峰航路発見、大航海時代などを導いた「世界史のスパイス」であるコショウの木。コショウの実が成っており、ガイドがいくつかをちぎって配ってくれた。口にしてみるとすごい刺激!その後数時間は口の中に刺激が残っていた。

コショウの実

この他にも、コーヒー、クローヴ、ナツメグ、バナナ、シナモン、チリ(ペリペリ)、ヒーング、オールスパイス、カレーツリー、バジル(トゥルスィー)、カシューなどなどの木があった。スパイスというのは通常は舌で味わうものだが、目で見て味わうとだいぶ印象の違う木もいくつかあり、興味深い体験であった。園内の見学の後はランチがあり、食事を取ることができるが、4~5時という中途半端な時間だったこと、また夜行バスの出発時刻が迫っていたことなどから、食べずに帰ることになった。帰り際にはお土産にスパイスの入った小さな袋がもらえた。最初から最後までスパイス尽くしの農園である。

来た道を引き返し、ポーンダーからパナジーに戻った。中央郵便局前でアクティヴァを返し、ホテルに預けておいた荷物を受け取って、バススタンドへ急いだ。パナジーとバンガロールの間は、公営バスの他に多くの民間バスが運行されており、今回はパウロ・ホリデー・メーカーズのスリーパーバスを利用した。シーズン料金だろう、1400ルピーもの高額な料金だったが、仕方がない。

マーンドヴィー橋の入り口に民間バスが大集合している場所があり、パウロのバスもここから出発となっていた。新年を祝うためにゴアにやって来た人々の多くが、今日の夕方発の夜行でムンバイーやらバンガロールやらに帰ろうとしており、この辺りは大変な混雑となっていた。パウロだけでも同時間発バンガロール行きのバスを数台出しており、自分のバスを見つけるのに苦労した。出発時間は7時となっていたが、なかなかバスは発車しなかった。スリーパーバスと言っても、バスはリクライニングシートと椅子兼寝台のシートと寝台の3種混合となっていた。バスは決して2階建てではないのだが、かなり無理をして2段構造となっており、2階部分が2人用の寝台、1階の一部がリクライニングシート、一部が、「起こせば椅子、倒せば寝台」という変則的シートになっていた。僕の席は最も揺れるバス最後部の、独創的な椅子兼寝台シートであった。覚悟はしていたがその揺れは半端じゃない。とてもじゃないが寝つけないほど揺れる揺れる。しかも夜が更けていくにつれてどんどん気温が下がっていき、寒くて眠れないという要素も加わってきた。午後10時過ぎに夕食休憩、翌朝午前7時過ぎに朝食休憩があったが、それ以外は基本的にノンストップ。暗くてよく分からなかったが、おそらくゴアを南下してマンガロール経由でバンガロールに帰ったのではないかと思う。バンガロールに着いたのは午前11時頃。パナジーからは約15時間かかったことになる。おそらくこの夜行バスが原因だろう、帰ってから急に体調が悪化してしばらく寝込んでいた。寝たいのに眠れない元旦の夜、そして倒れこんだ1月2日ということで、散々な寝正月であった。

今までゴアを忌避して来たのは、あまりにバックパッカー天国的イメージが強すぎたからであった。インドに住んでいる内に、必要以上に外国人旅行者に占拠されていたり、外国人に媚を売っている観光地があまり好きではなくなって来ている。インドの観光業は第一にインド人向けに発展すべきだ。何しろ人口10億人の大国である、ほとんどの観光地は国内旅行者だけで十分採算が取れるだろう。だが、そんな心配も既に時代遅れとなっているようだ。インド人の経済力が強まって来たことにより、そういう外国人旅行者頼みの観光地はもうほとんどなくなって来ているのである。昔は、避暑旅行や巡礼はまだしも、遺跡観光など、一般に言う「観光旅行」をしているインド人なんてほとんどいなかったように記憶している。遺跡で見かけるインド人と言えば、せいぜい遺跡を公園代わりにしてくつろいでいる地元の人々程度であった。だが、今では遺跡はどこもかしこも外部から観光しに来たインド人旅行者ばかりである。ゴアのビーチもその波に大いに飲まれていた。かつてゴアも白人長期滞在者などの溜り場だった時代があるかもしれない。だが、現在のゴアは外国人のためでなく、まずはインド人のためにあると言っていいだろう。そしてそれはごく正しい姿である。ただ、インド人観光客があまり訪れない静かなビーチを探そうと思えばまだいくらでもありそうだ。ヴァガター・ビーチ周辺も比較的静かで、ヒッピーの生き残りみたいな格好をした旅行者をちらほら見かけた。とは言っても、既にバックパッカーたちの間では、インドのビーチの流行はゴアからカルナータカ州沿岸部の知られざるビーチへ移りつつあるとも聞く。

ゴア州の各都市間にはバスが走っており、オートやタクシーも利用できるが、やはり一番便利なのは自分の交通手段を用意することだ。パナジーや各ビーチで簡単にバイクを借りることができるが、やはりゴアも一度は自分のバイクで走ってみたい場所のひとつである。ビーチ・リゾートで有名なゴアではあるが、遺跡や自然の見所など、けっこう他の楽しみ方もできそうで、また再訪してみたいと思った。

インド工科大学(IIT)と言うと、「IT大国」インドが誇る有能なIT技術者を輩出する大学として世界中に名を知られている。IITの名を冠する工科大学はインド全国に7校あるが(西ベンガル州カラグプル、マハーラーシュトラ州ムンバイー、タミル・ナードゥ州チェンナイ、ウッタル・プラデーシュ州カーンプル、デリー、アッサム州グワーハーティー、ウッタル・プラデーシュ州ルールキー)、それぞれは独立した大学である。

かつて、「IIT学生の片足はインディアに、もう片足はエア・インディアに」と揶揄されていた時代があった。IITで工学学士(BTech)を取得し、米国で修士を取得し、そのまま米国企業に就職、というのが「IITルート」と呼ばれるIT技術者たちの確立された出世ルートであった。1980年代、IIT卒業生の80%以上が米国を中心とした外国へ渡った。1990年代初頭には、コンピューター・サイエンスの学位を取得したインド人学生たちの海外流出があまりに酷かったため、世界銀行はインドに対し、IIT卒業生らに対して移民税の課税の導入を提言したこともあった。

だが、1月5日付けのタイムズ・オブ・インディア紙によると、その深刻な頭脳流出は既に過去のものとなったらしい。2006年のIIT卒業生の進路を見てみよう。IITボンベイ(ムンバイー)校の卒業生の95%は国内の企業に就職、海外へ渡ったのは15人のみである。IITカーンプル校のBTech卒業生273人の内、海外へ渡ったのはたった3人。IITデリー校では、約1000人の就職者の内、海外の企業に就職したのはたった1人。IITマドラス(チェンナイ)校のBTech卒業生の内、海外就職はたった2人。就職先はリーマン・ブラザーズ東京支社らしい。IITグワーハーティー校にいたっては、全卒業生が国内に残った。つまり、全国のIITのBTechを卒業した全3980人の内、海外へ行ったのはたった21人ということである。これを受け、IIT各校の学長たちは口々に「頭脳流出は完全に止まった」と宣言している。

インド人技術者の頭脳流出が止まった最大の要因は、インド国内においてIT技術者の人材難が続いており、しかも十分な給料が提供されるためである。給料の額から見れば、海外で就職した方が高い給料を得られるかもしれないが、インドと海外では物価の差があるため、結局はある程度の給与が保証されれば、インドで就職した方が結果的に収入は高くなるのかもしれない。何より、住み慣れた場所で働けることほど魅力的なことはない。さらに、IITの中には意識的に頭脳流出を止めようとしている学校もある。西ベンガル州にある最古のIIT(1951年設立)であるIITカラグプル校では、校内で行われる就職斡旋会に外国企業のリクルーターが参加することを禁止している。IITグワーハーティー校は、キャンパス内ではインド国内就職者をリクルートすることが「望ましい」としている。また、ほとんどのIITでは、IIT卒業生のリクルートを希望する企業は、就職先の明記を義務付けている。

もちろん、企業はIIT卒業生をまずはインド国内に就職させておいて、その後海外に送ることもできる。大学側も就職後のことまで介入することはできないし、就職後の勤務先は卒業生の進学先の統計からは推し量ることはできない。だが、ふと思い浮かぶのは昨年公開された映画「Khosla

Ka Ghosla」である。多国籍企業に勤める長男は、家族に内緒で米国本社への転勤を計画するが、二転三転するストーリーの中で家族の大切さを痛感し、転勤を取り止めて家族のもとに留まるのである。あの映画はひょっとすると、現在のインド人IT技術者たちの本音を暗示していたのかもしれない。

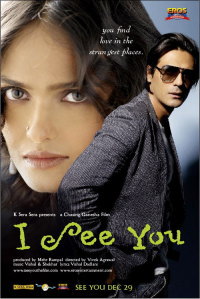

今年最初に見たボリウッド映画は、昨年最後の金曜日、12月29日に公開された「I See You」であった。ロンドンを舞台にしたファンタスティック・ラヴコメディー映画だった。

題名:I See You

読み:アイ・シー・ユー

意味:君を見る

邦題:君しか見えない

監督:ヴィヴェーク・アガルワール

制作:アルジュン&メヘル・ラームパール

音楽:ヴィシャール&シェーカル

歌詞:ヴィシャール・ダードラーニー

出演:アルジュン・ラームパール、ヴィパーシャー・アガルワール(新人)、チャンキー・パーンデーイ、ソフィー・チャウダリー、ソーナーリー・クルカルニー、キラン・ケール、ボーマン・イーラーニー、シャールク・カーン(特別出演)、リティク・ローシャン(特別出演)

備考:PVRアヌパムで鑑賞。

ヴィパーシャー・アガルワール(左)と

アルジュン・ラームパール(右)

| あらすじ |

ハンサムでスタイリッシュでプレイボーイのラージ・ジャイスワール(アルジュン・ラームパール)は、ロンドン在住インド人の間で人気のTV番組「ブリティッシュ・ラージ」の人気ホストであった。

ある日ラージは、自分の部屋のベランダに見知らぬ女性がいるのを発見する。彼女の名前はシヴァーニー・ダット(ヴィパーシャー・アガルワール)。彼女が言うには、彼女は生死をさまよう身体から抜け出た魂であり、ラージ以外の人には見えないし、声も聞こえないし、物を持ち上げることもできない。最初ラージは彼女を精神病院から逃げて来た精神患者だと考え、適当に応対するが、次第に彼女の言っていることが真実であることが分かって来る。なぜラージにだけシヴァーニーを認知することができるのかは分からないが、彼女は「前世からの縁でしょう」と予想する。

以後、シヴァーニーはラージに付いて来るようになる。周囲の人々は、空中に向かって話すラージを見て、どうかしてしまったのではないかと心配する。特に親友のアクシャイ・カプール(チャンキー・カプール)は、妻のクルジート(ソーナーリー・クルカルニー)に相談して、精神科医のパトナーイク(ボーマン・イーラーニー)に引き合わせたりするが、ラージの様子は変わらなかった。

シヴァーニーは当初、交通事故に遭って昏睡状態になっているとラージに言ったが、それは正確ではなかった。実は彼女は殺されそうになったのだ。医者をしていたシヴァーニーは、ある日ある医者が心臓病患者から勝手に臓器を取り出しているのを偶然見てしまう。その医者は臓器密売をしていた。シヴァーニーはその秘密を知ってしまったため、殺されそうになったのだが、一命は取りとめた。だが、昏睡状態となってしまった。しかもその医者は、シヴァーニーの母親(キラン・ケール)から安楽死の同意を得て、シヴァーニーの延命装置を外そうとしていた。

それを知ったラージは、シヴァーニーを助けるために動き出す。彼はまず、シヴァーニーの母親、ダット夫人に会って事情を説明しようとするが、ダット夫人はTV番組のために取材だと勘違いし、ラージを追い出す。次にラージが取った手段は、病院からシヴァーニーの肉体を運び出すことだった。ラージはアクシャイの助けを借りてシヴァーニーを自宅に運び込む。

ところが、ヒンディー語を話す白人警官ジョン・スミスは、シヴァーニー失踪の捜査をしている内にラージのことを嗅ぎ付け、家にやって来る。シヴァーニーの肉体は発見され、連れ出されてしまう。もはや成す術もなかった。いつの間にかラージとシヴァーニーは愛し合っていた。だが、それを確認し合ったときは既に遅かった。病院に戻ったシヴァーニーは、医者によって殺されようとしていた。ラージはシヴァーニーの魂を抱きながら、最後の別れをする。シヴァーニーの魂は突然消えてしまう。

ラージは、シヴァーニーを殺した医者に復讐するために病院へ駆け込む。ところが医者はジョン・スミスに逮捕されていた。なんとシヴァーニーは昏睡状態から回復し、全てを話したのだった。シヴァーニーの病室に駆け込むラージ。だが、シヴァーニーはラージのことを覚えていなかった。落ち込むラージであったが、再びシヴァーニーとの関係を最初から築き上げることにし、レストランにいた彼女に「はじめまして」と話し掛ける。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

幽霊と人間のラヴストーリーは、「ゴースト ニューヨークの幻」(1990年)を筆頭としていくつかあるが、この映画に出て来るのは正確には幽霊ではなく、「昏睡状態にある人間の肉体から抜け出た魂」という設定になっており、多少捻ってあった。悲しい結末かと思いきやそうでもなく、完全なハッピーエンドかと思わせておいてやはりそうでもなかったところは憎い演出であった。アルジュン・ラームパールの無愛想な演技、狙って外しているのか本当に外しているのか微妙なコメディーシーン、そして冗漫な展開が痛すぎたが、前向きな結末を用意したことにより映画全体が救われたと言っていいだろう。決して泣ける映画ではないし、かと言って晴れやかな気分になる映画でもないが、不思議な満足感を得られる映画であった。

この種の映画には2種類のエンディングが考えられただろう。昏睡状態のシヴァーニーが安楽死させられてしまう悲しい結末か、またはシヴァーニーが助かり、ラージと結ばれるというハッピーエンドである。だが、スバーシュ・ガーイー監督の弟子で、「I

See You」の監督と脚本を務めたヴィヴェーク・アガルワールは、敢えてその中道を行った。シヴァーニーは助かったものの、ラージのことを覚えていなかったのである。つまり、息を吹き返した途端、魂となってラージの前に現れ、彼と愛し合った期間のことを忘れてしまったのだ。だが、ラージは落ち込まなかった。退院したシヴァーニーに積極的に話し掛け、再び彼女の心の中に自分への愛を自然に芽生えさせようとする。そこで映画は終わっていた。映画の冒頭では、ラージは「真実の愛」に理解を示さない口先だけのプレイボーイとして描かれていたため、余計その真摯な姿が映える。最も理想的なエンディングだったと言える。

しかし、途中の脚本はもう少し面白くできたのではないかと思う。非常に陳腐でかつ冗漫な展開であった。インド映画の方程式に則ってミュージカル・シーンなどが入っていたが、必要不可欠な要素ではなかった。チャンキー・パーンデーイやボーマン・イーラーニーがコメディーシーンを担ったが、それらも映画の中では不協和音となっていた。

元トップモデルで、2001年に映画デビューを果たしたアルジュン・ラームパールは、未だに俳優として大成されていない。業を煮やした彼はチェイシング・ガネーシャというプロダクションを設立し、自ら映画をプロデュースし始めた。その第1作がこの「I

See You」である。ちなみに共同プロデューサーのメヘル・ラームパールは彼の妻だ。彼女は1986年のミス・インディアである。さすが自分でプロデュースしただけあり、アルジュン・ラームパールを前面に押し出した作品に仕上がっていた。だが、デビュー当時から懸念であった演技力に改善は見られていない。彼は被写体としては一流だが、俳優としては、悲しいかな、二流である。かっこよすぎるのも罪なものだ。

ヒロインのヴィパーシャー・アガルワールは本作品でデビューした新人。ビパーシャー・バスと似たような名前で、しかも肌の色も似ているが、タイプは全く別のようだ。素朴な役が似合う女優だと思う。

冒頭のオープニング・ミュージカル「Subah Subah」では、シャールク・カーンとリティク・ローシャンが特別出演しており、要注目。スペシャル・サンクスにはシャールク・カーンやリティク・ローシャンに加えてカラン・ジャウハル監督の名前も挙がっていたが、映画中には登場しなかったと思う。アルジュンの親友であるカランは、どうやら初めて映画を制作するアルジュンに対していろいろなアドバイスをしたようだ。

ロンドンが舞台になっていたのは、おそらくプロットの中に安楽死に関する要素が出て来たからではないかと思う。インドでは安楽死や尊厳死は法的に認められていない。ただし、英国も、安楽死に関する議論では歴史のある国ではあるようだが、安楽死は完全に認められていないのではないかと思う。

ところでこの映画、ロンドンが舞台となっていながら、ヒンディー語の使用率が非常に高かった。明らかに意識的にヒンディー語のセリフが多用されていたと思う。例えば、ヒンディー語を話す白人警官が出て来て、しかもなぜ白人がヒンディー語を話せるのかに関してちょっとしたサイドストーリーまで用意されていたり、病院の受付でインド人看護婦がラージに対して「インド人ならヒンディー語で話しなさい」と諭したりしていた。題名こそ英語であるものの、最近の、英語映画化するマルチプレックス向けヒンディー語映画の潮流に逆らう傾向であり、個人的に興味深かった。

「I See You」は、アルジュン・ラームパールのファンのためにあるような映画だ。ロマンス・ファンタジー映画としても出来は悪くない。ラジニーカーントやシャールク・カーンなど、インド映画の人気俳優の多くは、残念ながら日本の美意識とはずれており、一般の日本人に受ける顔ではないが、グローバルなハンサム顔をしているアルジュンに限っては、比較的受け容れられやすいのではないかと思う。彼に頑張ってもらえれば、日本におけるボリウッド人気獲得の突破口が少し開けるのではないかと考えたりする。

1月5日~7日まで、デリーのプラガティ・マイダーンで、インド最初で最大の二輪車エキスポ、BIKEX INDIAが開催された。最終日の今日、訪れてみた。

BIKEX INDIA

まず行って見て度肝を抜かれたのは、バイクのエキスポを謳っていながら、会場の半分は自転車関連の展示であったことだ。確かに自転車も二輪車であるが、一応イベント名には「Two-Wheeler

Auto Expo」と明記されており、「Auto」が付くからには、二輪自動車を中心にイベントを運営していかなければならないのではないか、と突っ込みを入れたくなった。

会場には堂々と自転車の展示が・・・

確かにかっこいいけれども・・・

インドには、ヒーロー・ホンダ、ホンダ、バジャージ、ヤマハ、TVS、LML、カイネティック、エンフィールドなど、多くのバイクメーカーがあるが、メーカーとしてブースを出していたのはホーロー・ホンダとエンフィールドのみであった。業界内で何かあったのだろうか?

ヒーロー・ホンダのブース

右は新発売のCBZ Xtreme

目新しかったのはヒーロー・エレクトリックのブース。ヒーローは元々自転車メーカーで、日本のホンダと合弁で二輪製造会社ヒーロー・ホンダを設立したが、それとは別にヒーロー・エレクトリックという会社を英国のウルトラ・モーターの技術支援を受けて設立し、もうすぐ電気スクーターを発売する予定である。会場にはその試作品3モデルが展示されていた。例えば下の写真のMaxiというモデルは、最高時速25km、1回のチャージで65km走行するようだ。

ヒーロー・エレクトリックのブース

右は電気スクーターMaxi

このBIKEX INDIAで最も元気だったのは、ツーリング、カスタム・バイク、アクロバティック・ライディングなどを趣味としたインド人たちが結成した各バイクチームのブースであった。思い思いの形に改造されたバイク、ツーリングの写真集のスライドショー、ウィリーやジャックナイフを披露し合うバイク野郎たちの集いの映像などが展示されていた。インドにもこういう人たちがけっこういるんだなぁと少し驚いた。大方の予想通り、バイクに情熱を注ぎ込むインド人にはスィク教徒が多い。

インド流カスタム・バイクの数々

また、会場の隅っこには、アンティーク・バイクの展示もあった。全部インド人コレクターが所有しているものである。

アンティーク・バイクの数々

左上は1954年イタリア製150ccのLambretta、

右上は1970年製のGTS Rajdoot(1973年の映画「Bobby」でリシ・カプールが運転したバイク、との注意書きあり)、

左中は1956年英国製350ccのBSA、

右中は1962年イタリア製150ccのVespa、

左下は1928年英国製350ccのLevis、

右下は1904年ドイツ製350ccのNSU |

中でも気に入ったのが以下のバイク。見た目は自転車なのだが、ペダルの部分にエンジンが、座席の裏に燃料タンクが装備されている。これが本当の原動機付き自転車であろう。

1918年英国製100ccオートサイクル、Scott

貴重なアンティーク・バイクの数々であったが、よく考えてみたら、インドの道には、ここに展示されているのとよく似たオンボロのバイクが今でも時々走っているのを見かけるので、それほど物珍しい印象は受けなかった。一番下のオートサイクルにしても、これに毛が生えた程度の原動機付き自転車はまだ現役でインドの道を走っている。

他には、自転車やバイクの部品・アクセサリー会社、塗装会社、ヘルメット会社、モーター関連の雑誌の出版社などのブースがあった。全体として、こじんまりとして盛り上がりに欠けるエキスポであった。果たして次回はあるのだろうか?

こんなお子様サイズのバイクもあった

インド最高の映画監督の1人、マニ・ラトナム監督の最新作「Guru」が本日より公開された。新興財閥リライアンス・グループの創始者ディールーバーイー・アンバーニーの人生をベースにした映画である他、結婚が噂されているアビシェーク・バッチャンとアイシュワリヤー・ラーイの共演作ということでも注目を集めている。

題名:Guru

読み:グル

意味:主人公の名前

邦題:グル

監督:マニ・ラトナム

制作:マニ・ラトナム、G.シュリーニヴァーサン

音楽:ARレヘマーン

歌詞:グルザール

出演:ミトゥン・チャクラボルティー、アビシェーク・バッチャン、アイシュワリヤー・ラーイ、R.マーダヴァン、ヴィディヤー・バーラン、マッリカー・シェーラーワト(特別出演)、サチン・ケードカル、マノージ・ジョーシーなど

備考:PVRプリヤーで鑑賞。

アイシュワリヤー・ラーイ(左)と

アビシェーク・バッチャン(右)

| あらすじ |

グジャラート州イダル村に生まれ育ったグルカーント・デーサーイー(アビシェーク・バッチャン)は1951年、大志を抱いてトルコへ渡り、シェルで働き始めた。ビジネスのノウハウを身に着けたグルは1958年にインドに戻り、スジャーター(アイシュワリヤー・ラーイ)と結婚して、ボンベイへ渡る。だが、ボンベイのビジネス界は、金持ちと官僚によって牛耳られており、新参者の割り込む隙がなかった。だがグルは諦めなかった。新聞紙「インディペンデント」の編集長マーニク・ダースグプター(ミトゥン・チャクラボルティー)の協力を得てボンベイの閉鎖的な実業界に一石を投じ、新参者への道を切り拓く。こうしてグルは晴れて会社を興すことに成功した。

グルは一般庶民を株主にして資金を集め、ポリエステルの輸入を行うシャクティ貿易会社を設立する。シャクティ社はグルの優れたビジネス感覚により急速な発展を遂げ、次々に新分野に進出してシャクティ・グループを形成する。ところが、金を儲けるためなら手段を選ばないその強引なグルのビジネス哲学に、マーニクは筆の力によって徹底抗戦し出す。マーニクは新聞記者シャーム・サクセーナー(R.マーダヴァン)を反シャクティ・グループの責任者に命じる。シャームはシャクティ・グループを徹底的に取材し、その不正を暴き出すことに努める。

一方、グルとスジャーターの間には双子の女の子が生まれた。また、幼い頃からグルに慣れ親しんでいたマーニクの娘ミーナークシー(ヴィディヤー・バーラン)は、難病に犯されて車椅子での生活を余儀なくされており、余命もあとわずかだった。だが、彼女はシャームからプロポーズを受け、彼と結婚する。

遂にシャクティ・グループは政府に睨まれるところとなり、インディペンデント紙は決定的スキャンダルを報じてシャクティ・グループの息の根を止める。シャクティ・パリワールの株主たちはグルに詰め寄り、政府は委員会を設置してグルに対して訴訟を起こした。グルは脳卒中となり、全身麻痺となるが、それでも負けは認めなかった。グルはスジャーターに支えられながら裁判所に出廷する。グルは、新参者に対して扉を開かない大富豪と政府のやり方に真っ向から反対の声を挙げ、民衆の支持を取り付ける。委員会はグルに対して罰金刑を課すに留まった。

こうしてシャクティ・グループは息を吹き返し、一気にインド一の大企業にまで成長する。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

20世紀後半のインディアン・サクセスストーリーを描いているものの、むしろ飛ぶ鳥を落とす勢いの21世紀のインド経済を象徴した愛国主義映画。「インドをいつまでも第三国と呼ばせるな、第一国になって目にもの見せてやろうじゃないか」という強烈なメッセージがひしひしと感じられた。

公式には否定されているものの、「Guru」は明らかにリライアンス・グループの創始者ディーラジラール・ヒーラーチャンド・アンバーニー(通称ディールーバーイー・アンバーニー)の人生をベースにしている。1932年、グジャラート地方のジュナーガルに生まれたディールーバーイーは、16歳の頃にイエメンに渡り、大手石油企業シェルで働き出す。既にその頃から彼はビジネスの才覚を発揮していた。イエメンのリアル通貨が純銀で出来ていることに目を付けたディールーバーイーは、リアル硬貨を溶かして銀にしてロンドンに輸出し、一瞬にして大金を稼ぐ。10年後にインドに戻ったディールーバーイーは、1966年にボンベイで15000ルピーの資金を元手にリライアンス・コマーシャル・コーポレーションを設立し、ポリエステルの輸入とスパイスの輸出を始める。ディールーバーイーの資金源は株であった。彼は一般庶民に株を普及させた張本人で、故郷グジャラートを中心にインド中から5万8千人の株主を集めた。ディールーバーイーは豊富な資金力によってどんな危機にあってもリライアンス株の価格の下落を阻止し、逆にそこから利益を生み出して、株式市場の王とまで呼ばれた。創業から40年の内にリライアンス・グループは、石油、ポリマー、ポリエステル、化学製品、小売、通信、電力など様々なセクターを取り扱う一大コングロマリットとなり、フォーチュン誌やフォーブス誌などのビジネス誌の企業ランクにも名を連ねるほどのインド有数の民間企業にまで成長した。2002年にディールーバーイーは死去し、グループは2人の息子ムケーシュとアニルによって分割されてしまったが、リライアンスのブランド名は健在であり、リライアンス・グループの急成長とディールーバーイーの立志伝はインディアン・ドリームの典型として語り継がれている。

金儲けのためなら非倫理的なことにも手を染めたディールーバーイー・アンバーニーの人生を垣間見ると、一時日本を騒がせた堀江貴文(通称ほりえもん)を少し思い出すが、今のところ全く器が違うと言わざるをえないだろう。ライブドアは一般の日本人に株ブームを巻き起こしたようだが、インドでは既に30年以上前にディールーバーイーが株ブームを巻き起こしていた。

「Guru」は、経済大国へまい進するインド全体を励まし、インド国民1人1人に夢を抱くことを伝える映画であると同時に、悪名高きライセンス・ラージ(ライセンス取得がビジネスの全てである経済体制)や、既存権益にしがみつく旧体制の人間たちを痛烈に批判していた。若きグルは序盤で綿商売のライセンスを取るためにそれに立ち向かい、終盤ではシャクティ・グループの会長として様々な規制や税をかけて経済を停滞させる政府に堂々と演説していた。多くの映画のように、夢を見ることだけを伝えるのではなく、夢を実現するためには数々の難関に立ち向かわなければならないこと、そして時には法律を犯し、国家に立ち向かわなければならないことが主張されていた。

今やインドの若者のアイコンとなったアビシェーク・バッチャン。だが、彼には辛い下積み時代があった。国民的英雄アミターブ・バッチャンの息子としての七光りがありながら、出る映画出る映画全てフロップ(失敗作)。一時は相当自信を失っていたようだ。それと関係あるのか、当時恋人だったカリシュマー・カプールとも破局してしまう。だが、そのアビシェークの躍進のきっかけとなったのが、マニ・ラトナム監督の「Yuva」(2004年)であった。マニ・ラトナム監督は、アビシェークに今まで付きまとっていたチョコレート・ヒーローのイメージを振り払い、破滅の道を突き進む影のある役を演じさせた。多くの人々がアビシェークの変身を絶賛し、以後彼は成功の階段を駆け上がることになる。アビシェークにとって、マニ・ラトナム監督は恩人のようなものだ。そのマニ・ラトナム監督が再びアビシェークを起用し、今度は彼に青年時代から老年時代まで、1人の英雄の半生を演じさせた。若い頃の彼の演技もよかったが、やはり迫力があったのは老年時代のもの。半身不随となりながらも裁判所で演説するときの彼の演技は魂を揺さぶる力があった。元々、セリフをしゃべらなくても目でものを語る力があったため、真の演技力とスターとしてのオーラが加わった今のアビシェークは向かうところ敵なしの状態である。途中、出っ腹を見せるシーンがあったが、あれはおそらく代役の腹であろう。

そしてアイシュワリヤー・ラーイ。「Dhoom:2」(2006年)の演技は批判されることが多かったが、「Guru」では野心家の夫を支える賢妻を演じ、「Raincoat」(2004年)で到達した自身の最高演技を思わすような素晴らしい演技を披露した。アビシェークとの2ショットも息がピッタリであった。2人が結婚を正式に発表するなら、この「Guru」の上映時以外に絶好のタイミングはない。

実業界の英雄を主人公にした映画であったが、映画中優れたシーンのいくつかは、このカップルの会話ややり取りによるシークエンスであった。グルがボンベイへ向かう直前の駅のシーンは多少ありきたりではあったが美しかったし、まだボンベイに来て間もない頃、グルがスジャーターに夢を語り、スジャーターがグルに現実的な事柄を言って返すシーンは男と女の本質をよく現していた。裁判のシーンにおいて、妻の退出を要請する委員会に対し、スジャーターは「会社の50%は私のもの。夫がどこへ行こうと私は付いて行きます」と言い放って平然とその場に居残るシーンも感動的である。

この映画にはもう一組のカップルが出て来た。シャーム・サクセーナーとミーナークシー(愛称ミーヌー)、つまりマーダヴァンとヴィディヤー・バーランである。2人ともそつなく演技をこなしてはいたが、このカップルのシークエンスは蛇足の印象を受けた。おかげでグルとシャームの関係、グルとミーナークシーの関係もあまり説得力のあるものになっていなかった。シャームとミーヌーは本作の最も弱い部分である。

日本人ボリウッド・ファンにはあまり名が知られていないが、インド庶民に絶大な人気を誇るミトゥン・チャクラボルティーが重要な役で出演していたのも「Guru」の特徴である。正義を追求し、グルを追い詰めながらも、彼に不思議な愛情を抱く編集長マーニク・ダースグプター(愛称ナーナージー)の存在は、映画に深みを加えていた。グルとナーナージーの関係には、男にしか分からない(と思われる)美学があった。現にスジャーターは2人の奇妙な関係を理解していなかった。ナーナージーがグルの不正を知って社員に怒鳴るシーンはアビシェークに負けない迫力があった。ミトゥンがここまで迫力のある演技ができる俳優だとは思わなかった。

さらに、「セックス・シンボル」マッリカー・シェーラーワトがトルコのシーンのミュージカル「Mayya」でアイテム・ガール出演していた。ストーリーにはほとんど関係ないが、彼女のエロさは確信犯的であった。

映画の本質とは関係ないが、「Guru」のダイアログ全体からは親ヒンディー語主義が感じられた。特に裁判のシーンでは、グルは「私たちは田舎者なのでヒンディー語で話してもらえませんか」と、英語で裁判を進めようとする委員会のメンバーを批判する。ただし、グルもスジャーターもグジャラート出身という設定なので、冒頭のシーンでは多少グジャラート色があった。

グルは少年の頃にトルコへ渡るが、そのトルコのシーンは実際にイスタンブールで撮影され、アヤソフィアやブルー・モスクなどの壮麗な歴史的建築物が映し出されていた。ボンベイのシーンではもちろんムンバイーでロケが行われた。この他、映画中よく出て来たのがカルナータカ州バーダーミであった。ちょうど先日行ったばかりだったのですぐに「これは!」と分かった。バーダーミの石窟寺院群、アガスティヤティールタ・タンク、ブータナータ寺院群などがミュージカル・シーンやストーリー中に数回出て来た。

音楽はARレヘマーン。マニ・ラトナム監督はレヘマーンにとっても恩人であり、レヘマーンは同監督に一目置いている。よって、マニ・ラトナム監督の映画では彼の最高峰の音楽を聴くことが出来る。中でも「Tere

Bina」はレヘマーンの最高傑作のひとつと言ってもいいだろう。アイシュワリヤー・ラーイの登場シーンで流れる「Barso Re」、ベリーダンス風「Mayya」などもよい。ただ、「Ek

Lo Ek Muft」だけは蛇足であった。不必要な挿入であったし、このシーンだけタミル映画っぽい雰囲気で異色であった。

「Guru」は2007年のボリウッドを占う最初の試金石と言ってもいい作品であったが、その期待を裏切らない傑作であった。これぞマニ・ラトナム、これぞインディアン・ドリーム!そしてアビシェークとアイシュワリヤーのケミストリーにも注目!おそらく興行的にも批評的にも成功するのではないかと思う。

冬の終わりを告げるローリー(マカル・サンクラーンティ)祭も終わり、デリーは次第に暖かくなって来た。そこで今日はデリー歴史散歩に出掛けた。今日のテーマは「クイーン・オブ・デリー」である。

1658年建造のトゥルクマーン門からオールド・デリーに入り、各種リクシャーや各種二輪車がごちゃごちゃに行き交う路地を注意しながら歩いて行く。道の両側には、肉屋やら貴金属屋やら何を売ってるのか分からない店が所狭しと並んでいる。しばらくすると、通りが急に少し開ける。スィーターラーム・バーザールである。ここまで来ると行き過ぎだ。来た道を引き返し、注意深く周囲の建物を眺めていると、前方に白いモスクが見えて来る。モスクと言っても1階部分は商店街と一体となっており、2階以上の装飾を見なければモスクと分からない。このモスクはアムルードワーリー・マスジドと言い、1735年に建造されたようだ。モスクの脇に小さな路地が延びている。その路地へ入るとすぐに道が2つに分かれる。その分かれ道を左に曲がり、道なりに進んで行く。途中、トンネルのような暗い道があったり、ここは人様の家の敷地なんじゃないかと思ったりするが、気にせず勇気を出して進んで行くと、突き当たりに青色の看板が見える。インドの遺跡によく立てられている、重要文化財であることを示す看板である。肝心の重要文化財はまだ見えない。その看板のすぐそばまで行くと、左へ続く小道があることに気付く。そしてその小道の奥にある鉄製の扉の先を見るとちょっとした空間になっており、小さな廟になっているのが見える。靴を脱いで入る。これがスルターン・ラズィヤー廟である(EICHER「Delhi

City Map」P58 H6/P59 A 6)。

トゥルクマーン門(左)と

アムルードワーリー・マスジド(右) |

|

インド史にはごく少数だが女性の統治者が登場する。近代史ではジャーンスィーのラーニー、ラクシュミーバーイーが有名だし、それより遡るとゴーンドワーナーのラーニー・ドゥルガーヴァティーがいる。現代史ではインディラー・ガーンディー首相の存在感が圧倒的だ。さらに、現在のデリーの州首相であるシーラー・ディークシトも女性であるし、国民会議派の党首ソニア・ガーンディーも女性だ。だが、あまり知られていないが、デリー・サルタナト朝の最初の王朝である奴隷王朝に、南アジア最初の女性統治者になった人物がいた。それがスルターン・ラズィヤーである。

1192年、第2次タラーインの戦いでプリトヴィーラージ3世とラージプート諸侯連合軍を打ち破ったムハンマド・ガウリーはデリーを占領し、腹心のトルコ系軍人奴隷クトゥブッディーン・アイバクをデリーの太守に任命してアフガニスタンへ帰って行った。1206年にムハンマド・ガウリーが暗殺されると、クトゥブッディーン・アイバクはスルターン(皇帝)を名乗って独立し、奴隷王朝を打ち立てる。アイバクが1210年に死去すると、まずはアラーム・シャー(アイバクとの関係は不明)が即位するが、すぐに無能であることが発覚し、アイバクの娘婿でバダーユーン(ウッタル・プラデーシュ州)の太守だったシャムスッディーン・アルタマシュが家臣たちの推薦を受けてスルターンの座を奪取する。

アルタマシュ(アルファベット表記ではIltutmish)にはナスィールッディーン・メヘムードという有能な長男がおり、後継者として期待されていたのだが、彼は父親存命中の1229年に死去してしまう。ヴァサント・クンジにスルターン・ガーリー廟(次の日記参照)という遺跡があるが、これがナスィールッディーン・メヘムードの墓廟だ。残った子孫の中で、最も卓越し、父親の信認厚かったのが、娘のラズィヤーであった。

1205年に生まれたラズィヤーは、トルコ・セルジューク族の習慣により、幼少の頃から軍人として、また統治者として、訓練を施されていた。ラズィヤーは女性でありながら、軍の司令官として卓越していただけでなく、戦士としても一流であった。父アルタマシュは、遠征などの理由によりデリーを離れる際は必ずラズィヤーにデリーの統治を任せるほど彼女のことを信頼していた。1236年にアルタマシュは死去するが、後継者にラズィヤーが指名されるのは当然のことであった。ところが、貴族たちはそれに反発し、ラズィヤーの腹違いの兄ルクヌッディーン・フィーローズが王位に就く。だが、彼は母シャー・トゥルカーンの言いなりだった上に放蕩生活をし出す。貴族たちは幻滅し、約6ヶ月後にルクヌッディーンとシャー・トゥルカーンを殺害する。今度は貴族たちもラズィヤーを推した。デリーの市民にも人気だったラズィヤーは同1236年、晴れて奴隷王朝のスルターンとなる。このときラズィヤーは31歳であった。

ところで、スルターンとは男性用の称号であり、ラズィヤーは時々その女性用称号「スルターナー」を冠して呼ばれる。だが、「スルターナー」は「女帝」という意味よりも、「皇帝の妻、母または娘」という意味合いが強い言葉で、彼女自身スルターナーという称号は決して使わず、スルターンを自称した。誰かが「スルターナー」と呼び掛けても決して返事をしなかったと言う。

スルターンとなったラズィヤーは早速統治者としての才能を発揮する。デリーに法と秩序を取り戻して善政を敷き、都市を整備して市民生活を向上させ、貿易を推進して経済を活発化させ、文芸を振興し、非イスラーム教徒に対する差別の撤廃に尽力した。同時に、彼女は統治者として「女性」を完全に捨て去る。彼女は決して女性用衣服を身に着けず、王宮であっても戦場であっても常に男性の格好をした。地方の太守たちの中にはラズィヤーに反旗を翻す者もいたが、ラズィヤーの巧みな外交戦術により同士討ちを始め、最後には撃破される。ところが、しばらくすると彼女はエチオピア人奴隷ジャラールッディーン・ヤクートを過度に寵愛するようになったと言われる。これが原因で貴族たちの反感を買ったとされるが、この頃はスルターンは「貴族の長」に過ぎず、日増しに権力を強めつつあるラズィヤーと、スルターンを操ろうとする貴族たちの間で軋轢が深まっていたことの方が大きな原因だったのではないかと思われる。また、奴隷王朝はトルコ人が支配層を占めていたため、エチオピア人が権力を握りつつあることに対する危機感が強まったのも一因であろう。女性が指導者になることへの根強い反発があったという話もある。

ラズィヤーはインド史上有数の有能な統治者になりえたが、彼女の治世は長く続かなかった。1239年、まずはラーハウル(ラホール、現パーキスターンのパンジャーブ州)のトルコ系太守がラズィヤー暗殺を企て、それに失敗すると反旗を翻す。だが、ラズィヤーが軍勢を率いて向かうと彼は逃亡して許しを乞う。続けてバティンダー(パンジャーブ州)の太守マリク・アルトゥニヤーが反旗を翻した。スルターン・ラズィヤーは鎮圧へ向かうが、その隙を狙ってデリーの貴族たちはラズィヤーの兄ムイッズッディーン・ベヘラームを勝手に王位に就けてしまう。ラズィヤーはアルトゥニヤーに捕えられ、捕虜となってしまう。このときヤクートは殺害される。

この危急存亡の秋にラズィヤーがとった行動はインド史の神秘と言ってもいいだろう。ラズィヤーはなんと自分を捕えた叛臣マリク・アルトゥニヤーと結婚し、2人でべへラームの軍に立ち向かう。今となっては推測するしかないが、敵同士だった2人が結婚したのは極めて政治的なものだったに違いない。アルトゥニヤーはあわよくばスルターンの座を手に入れようとしてラズィヤーと結婚し、ラズィヤーはアルトゥニヤーを利用するために結婚――言い換えれば捨て去ったはずの「女性」――という最終手段を使ったのだろう。だが、ラズィヤーは絶世の美女だった上に、アルトゥニヤーと幼馴染みだったとも言われる。アルトゥニヤーはラズィヤーに恋しており、ヤクートに嫉妬して反旗を翻し、捕まえた後は彼女に結婚を迫ったという説もある。歴史の裏にロマンスがあったのかもしれない。1240年10月14日、ラズィヤーとアルトゥニヤーの連合軍と、べへラームを旗頭にした貴族軍はカイタル(ハリヤーナー州)で激突する。だが、もはや運命はラズィヤーを見放していた。ラズィヤーは戦争に敗れ、逃亡中に殺害される。逃げ込んだ農家で夜眠っているときにその農民に殺されたとも、木の下で休んでいるときに強盗に殺されたとも言われている。享年35歳であった。

スルターン・ラズィヤー廟

オールド・デリーにあるスルターン・ラズィヤー廟は、その苦難に満ちた短い生涯を象徴するように、皇帝のものとは思えない簡素な墓廟である。敷地の中央に2つの墓があるが、これは片方がスルターン・ラズィヤーのもの、片方がその姉妹サズィヤーのものと言われている。敷地の片隅にはさらに2つの小さな墓もあるのだが、こちらは誰のものか全く分かっていない。西壁にはメッカの方角を示すミフラーブがある。ちなみに地元では「ラーニー・サージーのダルガー」と呼ばれているようだ。現在オールド・デリーと呼ばれるシャージャハーナーバードが建造されたのは17世紀であり、スルターン・ラズィヤー廟は街が形成される前からここにあった。当時、デリーの中心部はクトゥブ・ミーナールのあるメヘラウリー地域であり、ここは辺鄙な郊外であった。トゥルクマーン門のすぐ近くにバーバー・トゥルクマーン・バヤーバーニー廟があるが、この廟があるくらいだった。バーバー・トゥルクマーンは12世紀末にデリーに住み着き、1206年に死去したスーフィー聖人である。バヤーバーニー派のスーフィーはバヤーバーン(ジャングル)に住み着くことからそう呼ばれており、彼が生前住んでいた場所に廟が建てられた可能性が高いことから、この辺りが当時はジャングルであったことが伺われる。とは言え、現在ではすっかり建物に埋もれてしまっており、迷路のような狭い路地を通って行かなければ辿り着けない。だが、ここに葬られている女性こそが、シーラー・ディークシト州首相を除けば、唯一の「クイーン・オブ・デリー」なのである。

ちなみに、スルターン・ラズィヤーの人生は「Razia Sultan」(1983年)として映画化されている。ヘーマー・マーリニーがラズィヤー役を演じた。ただ、この作品は脚色を交えて、ラズィヤーとヤクート(ダルメーンドラ)の恋愛映画に仕立て上げられている。

映画「Razia Sultan」(1983年)の1シーン

「ラズィヤーの運命は、ラズィヤーだけのものだ!」

| ◆ |

1月18日(木) デリー最初のイスラーム廟 |

◆ |

今日は、昨日の日記に出て来たスルターン・ガーリー廟を訪れた。昨日の日記「クイーン・オブ・デリー」を読んでから読んでいただきたい。

ジャワーハルラール・ネルー大学(JNU)と高級住宅地ヴァサント・ヴィハールの間には、高速道路並みの広い道幅を持ったネルソン・マンデラ・ロードがある。この道を南へ向かって行くと、左手にちょっとしたマーケットが見える。ここにはファブ・インディアの支店やカフェ・コーヒー・デーがある。JNUの学生のちょっとした憩いの場である。このマーケットの手前の交差点を右折すると、住所はヴァサント・クンジ・セクターCになる。ここには、カラオケルーム付き中華料理レストラン南京があり、駐在員がよく利用している。その交差点で右折せずに直進するとフライオーバーが見えて来る。フライオーバーの下をくぐって右折すると、空港へ続くアブドゥル・ガッファール・カーン・マールグ(別名マヒパールプル・メヘラウリー・ロード)に乗る。この道を直進すると、左手にインド脊柱障害センター(ISIC)が見えて来る。それを越えると信号のある交差点に出る。この交差点を越えてすぐ、左手に田舎道が続いている。その田舎道を進んで行くと道は二手に分かれる。右に進路を取り、荒野の中の道をしばらく進んで行くと、前方に立派な遺跡が見え始める。これがスルターン・ガーリー廟である(EICHER「Delhi

City Map」P126 G6)。

スルターン・ガーリー廟

スルターン・ガーリー廟は、奴隷王朝第3代スルターン、シャムスッディーン・アルタマシュの長男ナスィールッディーン・メヘムードのために造られた墓廟である。メヘムードは跡継ぎに目されていたが、父アルタマシュ存命中の1229年にベンガルで死去した。有能な長男の早逝を嘆き悲しんだアルタマシュは、1231年にこの墓廟を建造した。奴隷王朝の創始者クトゥブッディーン・アイバクの墓廟はラーハウル(ラホール、現パーキスターンのパンジャーブ州)にあり、第2代スルターンのアーラーム・シャーは、アルタマシュに撃破された後、どうなったか分からないため、この墓廟はデリーで最初に造られたイスラーム廟ということになる。

クトゥブ・ミーナールと同時期に建造されたため、建材は非常に似通っている。破壊した寺院の一部も再利用されたと考えられている。だが、その建築様式は、その後インドで花開いたインド・イスラーム建築とはだいぶ異なっている。

廟は四角形プランで、四隅にドームを抱いた小塔を擁している。地面よりも数メートル高い位置にあるため、ちょっとした要塞のようだ。入り口は東にあり、中まで階段が続いている。廟全体は砂岩で造られているが、入り口の門は白大理石で出来ており、一際目立つ。靴を脱いで階段を上がる。

|

白大理石製の門(左)とその彫刻(右)

3つの字体で書かれている |

内部はさらに珍しい構造をしている。構内の中心には、白大理石でできた、八角形の壇のようなものがある。さらに西壁にはメッカの方向を示す白大理石製のミフラーブがある。スルターン・ラズィヤー廟と同じく、この廟もモスクとしての機能を果たしていたと思われる。そのミフラーブの上部には、八角形の屋根が乗っている。インドでは非常に珍しい内部空間である。ただし、スルターン・ガーリー廟は、フィーローズ・シャー・トゥグラクの時代に修復されたようで、どこまでが奴隷王朝時代のもので、どこまでがトゥグラク朝時代のものかを判定するのは困難なようだ。大理石の部分はフィーローズ・シャー・トゥグラクの時代の増築である可能性が高い。

廟の構内

ミフラーブ(右上)と八角形の壇(左下)

さて、構内を見て回っていると、構内中央部の壇の南側に下へ降りる階段があり、人々が次々とやって来てはその中へ入って行くのに気付いた。この壇は屋根で、墓はこの屋根の下にあるのである。僕も中に入ってみた。中は・・・光と煙の織り成す幻想的な空間となっていた。暗闇の中に大小4つの墓が並んでおり、人々がその上にロウソクやオイルランプを置いたり供え物をしたりして熱心にお祈りをしていた。間違いない、デリー有数の神秘的な空間である。

廟の内部

一番奥にある一段高い墓(右下)が

ナスィールッディーン・メヘムードのものであろうか

この3つの墓の内、ひとつがナスィールッディーン・メヘムードのものであることはほぼ間違いないのだが、残りの2つが誰の墓なのかは不明であるらしい。近隣の村々では、この廟に祀られている墓は非常に神聖なものだと考えられており、毎週木曜日に多くの人々が参拝に詰め掛けると言う。今日はちょうどその木曜日であった。

廟内部への入り口

ヒンドゥー教の聖印「卍」がいくつも書かれていた

ヒンドゥー教徒も訪れているのだろう

また、廟の南側には八角形のチャトリー(東屋)がひとつ立っている。ここには元々2つのチャトリーが立っていたらしいのだが、今はひとつしか残っていない。これもフィーローズ・シャー・トゥグラクが修復したもののようだ。その2つのチャトリーは、言い伝えによるとアルタマシュの2人の息子、ルクヌッディーン・フィーローズとムイッズッディーン・ベヘラームを祀ったものらしい。前者はラズィヤーの前に、後者はラズィヤーの後にスルターンに就いた。

チャトリー

スルターン・ガーリー廟の周囲には、他にも多くの遺跡が残っている。廟の入り口に向かい合う形で建っているのはモスク跡。フィーローズ・シャー・トゥグラクの治世に建てられたと言われている。すっかり崩壊してしまって原型をほとんど留めていないが、このモスク跡の壁の上によじ登るとスルターン・ガーリー廟を見渡すことができる。

モスク跡(左)と、モスクの瓦礫の上から眺めたスルターン・ガーリー廟

さらに、スルターン・ガーリー廟の南、チャトリーのすぐそばには、同じくフィーローズ・シャー・トゥグラクの時代に造られたとされる井戸がある。台座が八角形になっている点が特徴的である。井戸のそばには祠らしきものもあり、こちらも参拝客の参拝コースに入っていた。

井戸(左)と祠(右)

スルターン・ガーリー廟の西側、東側、北側には、無数の住居跡も残っている。ただ、時代はさらに下って、ムガル朝時代の17~18世紀のもののようだ。西住居跡には、14世紀のデーヴナーグリー文字の刻文がある。東住居跡には10戸ほどの家があり、中でも地主のものと思われるハヴェーリー(邸宅)が最大のものだ。19世紀に水不足により放棄されたと考えられており、現在は木や草が生い茂る廃墟となってしまっている。だが、これでもデリーに残る最古の住居遺跡のようだ。

西住居跡

右上は14世紀のデーヴナーグリー文字の刻文

東住居跡

下の2枚はハヴェーリー跡

ところで、遺跡を見て回っているときに気付いたのだが、スルターン・ガーリー廟周辺を整備して遺跡公園にしようと試みられた「痕跡」がいくつかあった。遺跡周辺には柵が巡らされ、グルッと1周できるような遊歩道が作られていた。所々には遺跡の解説をした石版が置かれており、INTACH(インド芸術文化遺産国家基金)とDDA(デリー開発公社)のマークが刻まれていた。2005年~06年にかけて修復工事が行われたことも記されていた。だが、途中で計画が頓挫してしまったのか、公園を維持する予算が下りなかったのか、今では公園と言うよりもただのジャングルになっていた。遊歩道は中途半端に途切れており、歩道には木が生えてしまって通りづらくなってしまっていた。解説の石版のいくつかは、途中で制作が放棄されたかのような状態で、しかもどれも分かりにくい位置に置かれていた。スルターン・ガーリー廟の前にはチケット売り場らしき小屋が立てられていたが、使われていない様子であった。今のところ無料だったが、将来的にチケットが必要となるのだろうか?

歩道に木が生えてしまっている

スルターン・ガーリー廟に着いたのは11時頃であったが、観光し終わって立ち去る12時頃になると、廟の前には多くの乞食たちが座っていた。どうやら参拝客が喜捨をしてくれる他、昼時になると食事を恵んでもらえるようだ。はっきり言って、スルターン・ガーリー廟はデリー観光有数の穴場と言って間違いない。こんな近くにあったのに、今までここを訪れなかったことがとても不思議であった。やはり、木曜日の朝に訪れるのが、スルターン・ガーリー廟の魅力を最大限に体感する秘訣であろう。

デリーをバイクで走っていて、気持ちいい場所、爽快な場所というのはいくつかあるのだが、その中で数年前から特に気に入っているのが、ラール・キラーとサリームガルの間の道である。この道は、マハートマー・ガーンディー・マールグとも、リングロードとも呼ばれている環状線の一部だ。城壁と城壁の間を通り抜け、2つのイスラーム様式風アーチをくぐる瞬間、現代と中世が入り混じった不思議な陶酔感を感じる。

ラール・キラーとサリームガルの間の道

ラール・キラーはデリーを代表する観光地だが、その別館のように寄り添っているサリームガルはあまり知られていない城塞である。実はこの城塞はラール・キラーよりも古い。サリームガルは、ムガル朝を一時断絶に追いやったスール朝の第2代皇帝イスラーム・シャー・スーリー(別名サリーム・シャー)によって1546年から建造が開始された。当時、ヤムナー河の流域は今よりも西よりで、サリームガルはヤムナー河の中洲に自然に形成された小山の上に建造された。つまり、上の写真で道路が通っている部分は、昔はヤムナー河の支流が流れていた。ただし、イスラーム・シャーが建造したのは城壁のみである。1555年、スール朝の内乱に乗じてデリーに進撃したフマーユーン軍は、ディッリー(当時はプラーナー・キラー周辺をこう呼んだ)を攻める前に3日間、このサリームガルに駐屯した。ムガル朝第3代皇帝アクバルは、サリームガル内にいくつかの建造物を建て、その責任者だった家臣ファリード・カーン(別名ムルタザー・カーン)に与えたとされる。1622年、ムガル朝第4代皇帝ジャハーンギールはサリームガルをヌールガルと改名すると同時に、ヤムナー河に5つのアーチで支えられた橋を架け、陸地と結ぶ。しかし、ヌールガルよりもサリームガルの方が一般的な名称となっている。さらに、シャージャハーナーバード(現在のオールド・デリー)を建造した第5代皇帝シャージャハーンは、ラール・キラーを建造すると同時に、サリームガルとラール・キラーを橋でつなげた。第6代皇帝アウラングゼーブはサリームガルを国営刑務所にした。ムガル朝最後の皇帝バハードゥル・シャーは、ラール・キラーと反対側にチョール・ダルワーザー(秘密の門)を建造した。だが、1857年のインド大反乱時にサリームガル内の建築物の多くは損壊してしまう。英領インド時代にもこの城塞は刑務所として利用され、1945年からはインド国民軍(INA)もここに収容されていた。

1850年のシャージャハーナーバード(現在のオールド・デリー)の地図を見てみると、サリームガルとラール・キラーの間にはまだヤムナー河が流れていたのが分かる。ただ、間に橋が一本しかないのが気になる。しかも橋の架かってる方向が違う。

EICHER「Delhi City Map」(2006年版)の地図では以下のようになっている。

現在、ラール・キラーとサリームガルの間には2本の赤い橋が架かっている。どちらもイスラーム様式のアーチである。東の橋にはアーチが3つ、西の橋にはアーチが5つある。だが、地図から判断する限り、どうも両方とも英領インド時代に建造されたもののようだ。その内の1本(5つのアーチの橋)は鉄道が敷かれており、オールド・デリー駅に通じている。残りの1本はラール・キラーに通じている。

おそらくラール・キラーから橋を渡ってサリームガルへ行くことができるのだろうが、レッド・フォートの120エーカーの敷地の内、一般に公開されているのは宮殿のある25~30エーカーのみで、残りは軍の駐屯地となっている。橋まで行くには立入禁止区域を通って行かねばならず、一般の人は利用することができない。だが、バハードゥル・シャーが造ったと言うチョール・ダルワーザーの方ならどうやら中に入ることができそうだった。今日はちょっとサリームガルまで行ってみた。

ラージガートからリング・ロードを北上し、ラール・キラーとサリームガルの間の道に入ると、道は2手に分かれている。右へ行くと長距離バススタンド(ISBT)方面行きフライオーバーへ通じており、左の道へ行くとフライオーバーの下の道へ行くことができる。サリームガルへ行くにはこの左の道を行かなければならない。フライオーバーの下をくぐって右折し、ヤムナー河河畔の道を進む。この辺りは汚染されたヤムナー河から漂ってくる悪臭が漂っている。道には中央分離帯があるので、分離帯が途切れるまで直進してUターンし、ちょっと戻ると、チョール・ダルワーザーがあった(EICHER「Delhi

City Map」P59 B-C2)。

チョール・ダルワーザー

門の前には、「スワタントラ・セーナーニー・スマーラク(独立指導者記念館)」と書かれていた。おそらくINAの囚人が収容されていたためであろう、サリームガルは現在、公式には上記の名前で呼ばれている。門からは上り坂が城の上まで続いていた。ところが、やはりこちらも立入禁止となっていた。銃を持った軍人が警備をしていた。ただ、インドにはよくあることだが、警備兵は気さくな人で、ちょっと会話をしたら簡単に打ち解けてくれて、少しだけ上を見ていいことになった。城塞内には兵舎らしきいくつかの建築物があった他、半分崩壊したモスクもあった。噂によると、サリームガル内には誰も中に入ろうとしない禁断の兵舎があると言う。どうやらその兵舎は、処刑されたINAの亡霊が出るらしい。

サリームガル内のモスク

その後はサリームガル周辺の城壁を巡ってみた。西側はちょっとした公園になっており、芝生が整備されていた。サリームガルの東側はそのままヤムナー河に架かる橋に接続されていた。この橋の下段は自動車が通れるようになっている。いつの時代のものか分からないが、その橋へ通じる付近の城壁には、変わった屋根を抱いた小塔があった。

サリームガルの城壁

変わった屋根を抱いた小塔(右下)

いつぞやの新聞で、ラール・キラーとサリームガルの間に架かる橋が、過積載のトラックのせいで損傷しているという記事が掲載されていた。下の写真の部分はそれがよく分かる。過積載トラックの荷物の上部が橋のアーチに当たってダメージを与えてしまっているのだ。

崩れかかったアーチ

どうやら、ラール・キラーの一般未公開エリアを徐々に開放していこうという動きもあるようで、もしかしたら将来的にはこの橋を渡ってサリームガルまで行けるようになるかもしれない。

全然知らなかったが、昨年12月27日から今年1月27日にかけ、北部鉄道は「鉄道遺産月間」と銘打って、インドの鉄道をテーマにした数々のイベントを行っているようだ。その最大のイベントが、最終日1月27日に行われる蒸気機関車パレードだ。これは時間があったら是非行ってみたいイベントである。1月22日付けのタイムズ・オブ・インディア紙には、インドの鉄道に関していろいろなトリビアが掲載されていた。大体はWikipediaの受け売りであるが、一応以下にまとめてみた。

まずは「初」特集。インドで最初に蒸気機関車が使われたのは1851年。ただしこれは旅客用ではなく、ルールキー(ウッタル・プラデーシュ州)における工事用に使われたようだ。インドで初めて旅客列車が走ったのは1853年、ボンベイ~ターナー間の35kmの路線である。ボンベイ側の始発駅はボーリー・バンダル駅という名前で、当時は木造の小さな建物だったが、1878年から10年の歳月と163万5562ルピーの予算をかけて大規模な工事が行われた。それが現在のヴィクトリア・ターミナス(チャトラパティ・シヴァージー)駅である。デリーで旅客鉄道の運行が開始されたのは1864年8月1日。チャーンドニー・チャウクの北側にデリー駅(現在のオールド・デリー駅)が建造され始めたが、工事は遅々として進まず、それが完成したのは、エドワード7世のインド皇帝戴冠式を目的としたデリー・ダルバールが行われた1903年である。インドで最初にメーターゲージの列車が運行されるようになったのは1873年。ラージプータナー鉄道がデリーとレーワーリーを結んでいた。機関車がインド国内で製造されるようになったのは1895年から。蒸気機関車の製造が中止されたのは1972年。電車が初めて運行されたのは1925年。ヴィクトリア・ターミナス駅とクルラー間を結んでいた。そしてインドの鉄道網の電化が完了したのは1960年。空冷車両が初めて導入されたのは1936年。高級寝台列車ラージダーニー・エクスプレスが導入されたのは1969年から。デリーとハーウラー(カルカッタの駅)を結んでいた。一方、高級座席列車シャターブディー・エクスプレスの運行が開始されたのは1988年で、デリー~ジャーンスィー間が結ばれた。コンピューター予約システムが導入されたのは1986年。

他にもたくさんのトリビアが掲載されていた。

●インド鉄道は世界で2番目に大きい鉄道網である。総延長距離は6万2千km。

●インドには7092の駅、7800台の機関車、4万台の車両、32万6千台の貨車がある。

●インド鉄道が1日に運搬する乗客数は1000万人。1日に運搬する貨物の量は100万トン。

●インドでは毎日1万1千便の列車が運行されている。オールド・デリー駅に発着する列車の数は1日200便、ニュー・デリー駅は1日300列車。

●インド最速の列車はボーパール・シャターブディー。最高時速140kmで運行。

●インドは鉄道関連の3つの世界遺産を擁している。ヴィクトリア・ターミナス駅、ダージリンン・ヒマーラヤ鉄道、ニールギリ鉄道である。

●世界最後の現役蒸気機関車フェアリー・クイーン号が、11月から2月の間、ニューデリー~アルワル間で運行されている(参照)。

●インド鉄道の被雇用者数は企業としてインド最大である。その数は160万人。この数は世界最大でもあるらしい。

●インド最長の距離を走る列車は、ジャンムー・ターウィー(ジャンムー&カシュミール州)とカンニャークマーリー(タミル・ナードゥ州)を結ぶ全長3751kmのヒムサーガル・エクスプレスである。走行時間は66時間に及ぶ。

●ニューデリー駅にある路線連結器の数は世界記録になっている。

中でも驚いたのは以下のトリビア。

●初期の頃、インドの列車の車両にはトイレが備わっていなかった。上位車両にトイレが初めて導入されたのが1868年、下位車両に導入されたのが1909年。

列車にトイレがなかったということは、駅に停車している間にトイレに行ったということだろうか?だが、蒸気機関車フェアリー・クイーン号に乗っているときに気付いたのだが、蒸気機関車というのは水を非常に必要とする動力機関で、途中駅で水を頻繁に補給しなければならない。水補給にはけっこう時間もかかる。当時の機関車は全て蒸気機関車である。よって、乗客が停車中にトイレに行くだけの余裕はかなりあったと思われる。そもそもインドの長距離バスにもトイレなんて付いていないので、なかったら絶対に困るというほどのものでもないのかもしれない。

さらに驚愕の事実もあった。鉄道網の敷設は、同時に橋梁の建築を意味した。だが、橋が建築されなくても列車は運行されていたらしい。例えば、1864年からカルカッタ~イラーハーバード~デリー~ラホールの路線が運行され始めたが、ヤムナー河上の橋はこのときまで完成していたものの、イラーハーバードのガンガー河を渡る橋はまだできていなかった。では、この列車が河を渡るときにどうしたかというと、なんと船で車両を向こう岸まで運んだと言う。全く想像ができないのだが、当時はそんな面倒なことが行われていたようだ。

インドでは複数の軌間の線路が敷かれている。次第に統合が進められているようだが、例えば今でもデリーからラージャスターン州へ行く列車は、メーターゲージの狭い車両になったりする。その理由は、英領時代にインドの鉄道が民間企業によって運営されていたからだ。それに加え、各藩王国も独自の鉄道を運営していた。インド独立時、インドには42の鉄道システムと、32の藩王国運営鉄道があった。インド独立によってそれらは統合され、インド鉄道(Indian

Railways)と名付けられた。

現在、一般にルティエンス・デリーと呼ばれるエリア(コンノート・プレイス、大統領官邸、インド門などがある地域)は、線路によって取り囲まれている。まるで山手線のようだが、デリーでは列車は、デリー・メトロを除けば市内交通としてあまり利用されておらず、山手線のような便利な環状列車は運行されていない。だが、昔はデリーのいろいろな場所を線路が通っていたらしい。例えば大統領官邸の真ん前を走る線路があったり、現在デリー動物園がある地区を走る線路があったりしたようだ。例えば、同紙に掲載されていた下の1928年の写真は、フェアリー・クィーン号が国会議事堂の前を通過している。現在、こんな位置を通る線路はない。

国会議事堂の前を通過するフェアリー・クィーン号

ただ、フェアリー・クィーン号は1908年に現役を引退しており、なぜこの年にこの列車がここを通っていたのか、という点について疑問が残る。さらに、1931年のデリーの地図(The

Imperial Gazetteer Atlas of India)にも、こんな場所に線路らしきものはない。謎の写真である。

1931年のルティエンス・デリー

現在サフダルジャング駅では写真の展示も行われているようで、時間があったら行ってみようと思う。

ダウラー・クアーンと言えば、南デリーのランドマークのひとつだ。デリーを取り囲む環状線リング・ロード上にあり、グルガーオン、パーラム、デリー・カント、ナーラーイナー、カロールバーグ、ルティエンス・デリー、サウス・エクステンションなど、デリー各地に通じる道が集合している一大ジャンクションである。オートワーラーでダウラー・クアーンを知らない者はいないし、バスの行き先などにもよくこの地名が出て来る。

このような重要な交差点であるため、昔はここは大渋滞地帯となっていた。しかし、数年前に立派な立体交差ができ、今ではスムーズに通過することができる。

ダウラー・クアーンの交差点

しかし、これほど有名な場所でありながら、ダウラー・クアーンという地名に注意を払う人は少ない。ダウラー・クアーンとは「白い井戸」という意味だ。大方の予想通り、この地名は近くにある井戸から取られたものである。しかも、その井戸は今でも現存している。だが、その井戸の存在を知る人はほとんどいない。今日は、「白い井戸」を探しにダウラー・クアーンまで足を伸ばしてみた。

サウス・エクステンション方面からリング・ロードを走って行き、白亜のグルドワーラーを越えてしばらく行くと、ダウラー・クアーンの立体交差点が見え始める。陸橋の下をくぐらず、左に曲がるとグルガーオンやパーラムへ行く道に出るが、その曲がってすぐのところにバス停があり、その辺りから小さな道が左へ続いている。その道をちょっと進むと、右手に森の中へ通じる小道があるのを発見する。その小道に入ると駐車場があり、すぐそばに井戸がある。どうやらこれがダウラー・クアーンのようだ(EICHER「Delhi City Map」P94 G5)。

ダウラー・クアーン

赤色の滑車台がある他は何の変哲もない井戸である。解説はおろか、重要文化財であることを示す青い看板も立っていない。実際、特に重要な文化財ではないのだろう。落下防止のため、井戸の表面には鉄格子が張られていた。滑車台の上に立って覗いてみると、井戸の底に下りる梯子があるのが見えた。

この井戸の一帯はジール・パークという名の公園になっていた。「ジール」とは「湖」という意味で、その名の通り公園内には湖があるのだが、今は干上がってしまっていた。なぜかこの公園には1人でうろついているおじさんが多く、怪しい雰囲気がした。別に散歩しているだけなら文句はないのだが、いかにも何かを待っているかのような感じで、不気味であった。麻薬の密売か何かが行われているのかもしれない。

ジール・パーク

湖は完全に干上がってしまっていた(左)

ちょっと面白そうな遊具がある一角もあった(右)

1月15日付けのザ・ヒンドゥー紙の折込紙メトロ・プラスに掲載されていたRVスミス氏の記事によると、この井戸はその石材から200年以上古いと考えられている。だが、この井戸の歴史を知る者はもはやおらず、想像を膨らませるしかない。この井戸はパーラムやグルガーオン、果てはジャイプルへ通じる道のすぐそばにあることから、当時、道を行き来する旅行者の喉の渇きを癒すために使用されていただろうことは想像に難くない。また、ムガル朝後期の皇帝シャー・アーラム(在位1761-1806年)は、ラール・キラーからパーラムへの小旅行を非常に好んでいたようで、その関係で建造された井戸の可能性もある。また、地図上で見ると、ダウアー・クアーンの辺りは、デリーを三方から取り囲むアラーヴァーリー山脈の北端、リッジの切れ目に当たり、昔から往来が激しかった場所であることが予想される。そのような重要な場所に井戸が掘られるのはごく自然なことだったのだろう。

だが、なぜ「白い井戸」と呼ばれるようになったのかは大きな謎である。見ての通り、特に外観が白いわけではない。誰か「ダウラー」という名の人物が建てたのだろうか?だが、どうやらこの井戸が「白い井戸」と名付けられたのは、井戸水に白い砂が混じっていたからのようだ。

それでも、RVスミス氏はさらに面白い考察をしている――所は変わってシャージャハーナーバード(現在のオールド・デリー)の南、デリー門の近くの、ロークナーヤク・ジャヤプラカーシュ・ナーラーヤン病院。この病院の敷地内にはかつて、「ダウラーニー・ジェーターニーの井戸」と呼ばれる井戸があったらしい。「ダウラーニー(デーオラーニー)」は「夫の妹の妻」、「ジェーターニー」は「夫の姉の妻」という意味である。つまり、「ダウラーニー・ジェーターニーの井戸」は、「義姉妹の井戸」ということになる。

言い伝えによると、ある日、水を汲みに来た2人の女性が、その井戸のそばで口論を始めた。この2人は、2人の兄弟の妻で、言わば義姉妹であった。彼女たちが口論を始めたきっかけは、「どちらが色白か」ということであった。喧嘩は口だけに収まらず、激高した2人は押し合いを始めた。その結果、2人とも井戸の中に落っこちて死んでしまった。よって、その井戸は「義姉妹の井戸」と呼ばれるようになったと言う。

だが、この井戸の名前の語源については他にもいろいろな話がある。ある人は、姑のいじめに耐えかねた義姉妹たちがその井戸で身を投げたからそう名付けられたのだと言い、またある人は、未亡人になった義姉妹がその井戸を建てたためにそう名付けられたのだと語っている。

とは言え、とりあえず最初のバージョンの言い伝えを信じてみるとすると、「どちらが色白か」という下らない口論によって死んでしまった2人の義姉妹にちなんだダウラーニー・ジェーターニーの井戸と、「白い井戸」と名付けられているダウラー・クアーンは、何らかの関係があるのかもしれない。2人の義姉妹が色白論争により命を落とした後、そのまた義妹が、「全く義姉ちゃんたちは大人げないんだから。一番色白なのは私に決まってるのに」と言って、ダウラー・クアーンを造った・・・なんて話だったら面白い。ちなみにRVスミス氏は、両方ともシャー・アーラムの時代に造られた井戸だとだけ提示して、筆を置いている。

実は今日、この「ダウラーニー・ジェーターニーの井戸」の方にも行ってみた。だが、やはり記事に載っていた通り、既にダウラーニー・ジェーターニーの井戸はなくなってしまっていた。病院の敷地を1時間ほどうろついてみたが、井戸の跡形もなかった。その井戸の存在を知っている人も、僕が聞き込みをした限り、皆無であった。だが、記事によると、地元に詳しいある老人は、印パ分離独立前にその井戸があるのを見たと証言しているようだ。

ロークナーヤク・ジャヤプラカーシュ・ナーラーヤン病院

ちなみに今日は2枚ほどいい写真を撮ることができた。まずは下の写真。

身体障害者STD ISD PCO

インドの街角で「STD ISD PCO」と書かれた看板をよく見かけるが、これは電話屋である。有料で電話をかけることができる。PCOは市内電話、STDは国内電話、ISDは国際電話のことで、この3つが揃っているところは電話のあるところなら世界中どこにでもかけられるすごい電話屋なのだ(ただしデリーでは普通)。写真のは、移動式電話屋だ。インドには衛星を使った、電話回線のない家庭用電話があるので、こういうことができる。しかもヒンディー語で「ヴィクラーング(विकलांग)」と書かれている。「身体障害者」という意味だ。つまり、これは身体障害者が運営する移動式電話屋なのである。この三輪車みたいな乗り物は、足の不自由な人が乗る車椅子で、車両行き交う道路を勇敢に走っている姿を時々見かける。足ではなく、手でこぐようになっている。だが、それを移動式電話屋にしてしまうとは、なかなかグッドアイデアである。しかも、病院の前で出店していた。何から何までグッドアイデア尽くしである。

2枚目はダウラー・クアーンで撮影した写真。1月26日の共和国記念日パレードのリハーサルから帰って来たラクダ隊。おそらくビーカーネール・ラクダ兵団であろう。

ビーカーネール・ラクダ兵団

バスや自動車が行き交う道路を悠々と進んで行くラクダ兵団は、ものすごくかっこよかった。ラクダは砂漠だけでなく、舗装道にもよく映える生き物だ。思わず追いかけて行って、何とか前から写真を撮った。

デリーに住んではや5年半になるが、ふと思い立ってマイナーな遺跡の探索を始めてから、デリーの魅力にすっかり取り付かれてしまった。デリーはいろいろな発見が隠されている非常に魅力的な街である。思い返せばインドはかなり旅行したが、ずっと腰を据えていたデリーはそんなに旅行していなかった。デリーにいながら最近は何だか毎日旅人気分である。

デリーの塔と言えば、クトゥブ・ミーナールである。13世紀、奴隷王朝の創始者クトゥブッディーン・アイバクが1階を建造し、その後継者シャムスッディーン・アルタマシュが2階~4階を加え、14世紀にトゥグラク朝のフィーローズ・シャー・トゥグラクが4階部分を取り払って新たに4~5階を付け加えて完成させたと言われている。また、19世紀に地震で損傷したため、英国人が修復したが、このとき多少デザインに改変があったようだ。高さは72.5m。インドで最も高い塔建築だ。ちなみに「地球の歩き方」には、「以前は100mあったが、飛行機事故で現在の高さになった」と書かれているが、これは全くのデマである。

クトゥブ・ミーナールと鉄柱

だが、あまり知られていないが、モスクなどに併設されている塔を除けば、デリーには少なくともあと2本、古い塔が建っている。今日はその2本の塔を求めて旅立った。

まず、比較的アクセスが容易なのは、ハウズ・カースにあるチョール・ミーナールである。INAマーケット方面からオーロビンド・マールグを南下し、オーロビンド・プレイスの反対側にあるT字路を左折して、マーケットを越えたところにある分かれ道を右に行く。この道はアウター・リング・ロードへ通じる近道になっている。だが、アウター・リング・ロードまで行かず、その途中で左に曲がって住宅街の中へ入ると、すぐにサークルの中心に塔が立っているのが発見できる(EICHER「Delhi

City Map」P129 C3)。

チョール・ミーナール

チョール・ミーナールとは「泥棒の塔」という意味。キルジー(ハルジー)朝のアラーウッディーン・キルジー(在位1296-1316年)によって建造されたと言われている。正方形の土台の上に円形の塔が立っている。この塔の表面には無数の穴が開いている。言い伝えによると、捕えられて斬首された泥棒の生首が、見せしめのためにこの塔に吊り下げられたと言う。よって、チョール・ミーナールと呼ばれるようになった。同じような見せしめのための塔は、中央アジアにも見られるようだ。

チョール・ミーナールの近くには、モグリの韓国料理レストラン秘苑があり、デリー在住の駐在員がよく韓国料理を食べに行くので、この塔を見た人も多いだろう。だが、もう1本の塔はおそらくほとんどの人が知らない。EICHERの「Delhi

City Map」では、カウシャル・ミーナールと記載されている。場所は、西デリーのヴィカースプリーの近くである。

サウス・エクステンション方面からリング・ロードを西へ走り、ダウラー・クアーンの立体交差点まで行く。この交差点でグルガーオン行きの道を取り、しばらくきれいな舗装道を進んで行くと、右に折れる道がある。軍の施設が密集するデリー・カントに続く道である。この道をずっとまっすぐ進んで行き、デリー・カント駅を越えると、左手に要塞のような建物が見え始める。これが有名なティハール中央刑務所である。インドで最も警備が厳重な刑務所であり、多くの「VIP」が服役している。このティハール中央刑務所を過ぎるとジャナクプリーの市場に出る。デリーの街はどこもそうだが、このジャナクプリーは特にスィク教色が強いように思える。近くにグルドワーラーがあるのだろう、四六時中「ワヘグルワヘグルワヘグル・・・」というお経が流れているのだ。ここに店を構える人たちは頭がおかしくならないのだろうか?その洗脳市場の中を潜り抜けて行くと、前方にデリー・メトロの堂々たる駅舎が見えて来る。駅の名はティラク・ナガル駅。しかも、ここはナジャフガル行きの幹線とぶつかるT字路になっている。ロータリーの上にフライオーバーが架かり、しかもそのロータリーに駅がそびえ立っているという、かなり物々しい雰囲気の場所である。この道を左折し、ナジャフガル・ロードに乗る。そのまま直進すると、左手に大規模なショッピングセンター、ジャナク・プレイスが見えて来る。ここにもフライオーバーが架かっているが、その下を右折し(右折の道は閉ざされているので、実際には先まで行ってUターンして左折)、直進すると、ヴィカースプリーへ行く道が左に見えて来る。左折してヴィカースプリーへ向かう。すぐにPVRヴィカースプリーを中心としたマルチコンプレックスが見えて来る。その前を通過し、ヴィカースプリーの住宅地の中をグルグル彷徨っていると、やがて用水路に出る。その用水路を越えたところに、ハストサールという町がある。ハストサールには新市街と旧市街があるが、旧市街の方へ行って、狭い路地を人に道を訪ねつつあちこち進んでいると、やがて塔が見えて来る。これがカウシャル・ミーナールである(EICHER「Delhi

City Map」P72 F2)。

カウシャル・ミーナール遠景

クトゥブ・ミーナールは公園の中に立っており、チョール・ミーナールは住宅街の中ではあるが開けた場所に立っているが、このカウシャル・ミーナールは住宅密集地のド真ん中にそびえ立っており、異様な印象を受ける。塔のすぐ近くに行こうとするのだが、道が複雑に入り組んでいてなかなか近付けない。コツは、塔に向かって反時計回りに歩いて行くことだ。そうすると、塔の入り口に通じる階段まで辿り着くことができる。

「カウシャル」とは「技」という意味で、差し詰め「技の塔」と言ったところか。ただし、カウシャル・ミーナールと呼んでいるのは「Delhi City

Map」のみで、他の資料(例えばインド考古局の「Delhi and Its Neighbourhood」や、週刊誌「Outlook」付属の「Delhi

City Limits」2006年11月号)では、村の名を取って「ハストサール・ミーナール」と呼んでいる。だが、「ハスト」はサンスクリット語起源のヒンディー語で「手」を意味し、「ハストサール」は何か手と関係のある単語から訛って出来た名前のようにも思える(例えば「手工芸」を意味する「ハストシルプ」など)。とすると、「カウシャル」にも通じるものがある。

この塔は、タージ・マハルを建造したシャージャハーン(在位1628-1666年)によって建てられたと言われている。現存しているのは3階までで、高さは17m。建材は赤砂岩であり、外壁には襞があって、クトゥブ・ミーナールとよく似ている。この塔の近くには、ハーティー・カーナー(象舎)と呼ばれる2階建ての建物も残っている。当時この周辺は密林地帯であり、シャー・ジャハーンは狩猟をするためにここを訪れていたとされている。よって、ハーティー・カーナーは狩猟用ロッジで、この塔は射撃用または展望用に使われたと考えられる。

カウシャル・ミーナール近景

つい最近まで自由に塔に行き来できたようなのだが、今では塔の周囲は壁で囲われてしまっており、入り口に扉も出来た。そして残念なことにその扉は閉まっていた。近所の人に話を聞いてみたが、いつも閉まっている、という人もいれば、土曜日だけ開いている、という人もいた。不確実ではあるが、この塔を訪れるには今のところ土曜日が最も適していると思われる。

ハストサール村の路地を散策するのも面白い。一目でここがかなり歴史を持った村であることが分かる。ちょっとしたハヴェーリー(邸宅)が残っていたり、きれいな装飾のある家があったりして、時間をかけて探索すれば、何か面白い発見があるかもしれない。

ハストサール村の様子

| ◆ |

1月27日(土) Salaam-e-Ishq |

◆ |

インドでは、大作映画、傑作映画の封切日に選ばれやすい時期というのがいくつかある。ディーワーリーの時期がその最たる例だが、それを除けば、8月15日の独立記念日と1月26日の共和国記念日のあたりが最も人気の高い封切日である。今年の共和国記念日に公開されたのは、「Kal

Ho Naa Ho」(2003年)で監督デビューしたニキル・アードヴァーニー監督の「Salaam-e-Ishq」である。6組のカップルの愛のストーリーをひとつの映画に詰め込むという難しい脚本に挑戦した作品である。もちろん、堂々のオールスターキャストだ。

題名:Salaam-e-Ishq

読み:サラーメ・イシュク

意味:愛の挨拶

邦題:愛に乾杯!

監督:ニキル・アードヴァーニー

制作:ムケーシュ・タルレージャー、スニール・マンチャンダー

音楽:シャンカル・エヘサーン・ロイ

歌詞:サミール

振付:ボスコ・シーザー

出演:ジョン・アブラハム、ヴィディヤー・バーラン、サルマーン・カーン、プリヤンカー・チョープラー、ゴーヴィンダー、シャノン、ソハイル・カーン、イーシャー・コッピカル、アニル・カプール、ジューヒー・チャーウラー、アクシャイ・カンナー、アーイシャー・ターキヤーなど

備考:PVRプリヤーで鑑賞。

上段左から、シャノンとゴーヴィンダー、

ソハイル・カーンとイーシャー・コッピカル

プリヤンカー・チョープラーとサルマーン・カーン

下段左から、アクシャイ・カンナーとアーイシャー・ターキヤー、

ジューヒー・チャーウラーとアニル・カプール、

ヴィディヤー・バーランとジョン・アブラハム

| あらすじ |

ニュース編集者のアーシュトーシュ・ライナー(ジョン・アブラハム)とレポーターのテヘズィーブ(ヴィディヤー・バーラン)は、宗教の壁を越え、親の反対を押し切って恋愛結婚をした。結婚してから2年が過ぎ、2人は幸せに暮らしていたが、ある日テヘズィーブは列車事故に遭ってアーシュトーシュと過ごした時間の記憶を全く失ってしまう。アーシュトーシュはテヘズィーブの記憶を何とか取り戻そうと努力する。

カーミニー(プリヤンカー・チョープラー)は有名なアイテムガールだが、悲劇女優への転向を夢見ており、大物監督カラン・ジャウハルからの電話がかかって来るのを心待ちにしていた。しかし、スキャンダルまみれのままではいつまでも夢が実現しないことを悟った彼女は、一大茶番劇を始める。彼女は突然、「ラーフル」という名の幼馴染みのボーイフレンドがいると明かす。実は純愛派であることを世間に示す作戦であった。ところが、ショーのためロンドンへ旅立つ日、突然空港にラーフルを名乗る男(サルマーン・カーン)が現れる。世間体を保つため、ジャーナリストたちの前ではラーフルと仲睦まじい演技をするカーミニーであったが、ロンドンに着いた途端、怒り出す。だが、ラーフルは商談を切り出す。カーミニーのボーイフレンドになりすまして彼女の茶番劇を成功させる代わりに1千万ルピーを報酬として受け取ると言うのだ。カーミニーのマネージャーもそれに同意する。こうしてラーフルとカーミニーの茶番劇が始まった。

デリー在住のタクシー運転手ラージュー(ゴーヴィンダー)は、いつの日か運命の人が現れることを夢見て、空港の前で客待ちをしていた。ある日、彼の前にステファニー(シャノン)という白人女性が現れ、「タージ」と告げる。これこそ運命の人と直感したラージューは彼女をアーグラーのタージマハルまで連れて行くが、彼女はデリーのタージマハル・ホテルへ行こうとしていたのだった。ステファニーがインドに来た目的は、結婚を約束した恋人ローヒト・チャッダーを探すためであった。ラージューは偶然ローヒトを乗せたことがあったため、彼を探すのを手伝う。英語が話せないラージューと、ヒンディー語が話せないステファニーは、時々意志の疎通に困るが、次第に2人は心を通わせていく。ラージューはローヒトを求めて、デリーからウダイプル、ウダイプルからリシケーシュへとタクシーを走らせる。だが、ステファニーはリシケーシュでローヒトの結婚が決まったことを知らされる。結婚式はデリーであった。ラージューは彼女を励まし、デリーへタクシーを直行させる。

ラームダヤール(ソハイル・カーン)とプールワティー(イーシャー・コッピカル)は結婚したばかりであった。だが、初夜から彼らの「性生活」はトラブル続きで、なかなか成功できなかった。まずは家を燃やしてしまい、次は子供たちに邪魔され、挙句の果てに車の中でいちゃついていたらサイドブレーキが外れてしまい、そのまま崖に落ちて大怪我を負ってしまった。

シヴェーン・ドゥンガープル(アクシャイ・カンナー)とジヤー・バクシー(アーイシャー・ターキヤー)は婚約を済ませ、もうすぐ結婚しようとしていた。ところがシヴェーンは結婚に恐怖を抱き始め、何とか破談にしようとあれこれ作戦を考え出す。それは裏目に出て、結局結婚をすることになってしまうが、結婚式の当日にジヤーに彼が結婚したくないと思っていることがばれてしまい、本当に結婚は破談になってしまう。だが、その後もシヴェーンの心は晴れず、絶えず彼女のことを考え続けるのであった。一方、ジヤーは米国からやって来たNRI、ローヒトとの結婚を決める。彼はステファニーのボーイフレンドであった。それを知ったシヴェーンはさらに自暴自棄になる。

ヴィナイ・マロートラー(アニル・カプール)はロンドン在住のイベント業者で、カーミニーのショーを企画していた。妻のスィーマー(ジューヒー・チャーウラー)は、ジヤーの姉であった。彼女は完璧な妻かつ母親で、ヴィナイは何の不自由もない生活であったが、彼は自分の人生に退屈を感じるようになっていた。ある日、ヴィナイは電車の中で魅力的な女性アンジャリーと出会い、それ以来彼女のことが頭から離れなくなる。ヴィナイは、アンジャリーが忘れて行った日記を届けに彼女の主催するダンス教室へ足を運び、そのときからそれは恋に変わってしまう。だが、2人の仲はスィーマーに知られてしまう。スィーマーは、ジヤーの結婚式に出席することを口実に、2人の子供を連れてデリーへ去って行ってしまう。

ラーフルはカーミニーにプロポーズし、2人の結婚は紙面を大いに騒がせる。ラーフルのプランでは、結婚の直前にラーフルは交通事故で死に、カーミニーは悲劇のヒロインとしての地位を獲得することになっていた。だが、カーミニーは次第にラーフルを愛するようになり、その結末に疑問を抱き始める。だが、計画は思った以上にうまく進み、彼女のもとにはカラン・ジャウハルからオファーの電話も来た。カーミニーは思わずそれを受け容れてしまうが、それはラーフルとの決別を意味していた。その夜、カーミニーはバーでヴィナイと出会う。ヴィナイも妻に置いて行かれ、困惑していた。2人は話し合う中で、トラブルの原因となったものに対して、「自分のものだったものを敢えて失って得るようなものだったのか」と問い掛け合い、何が大事なのかを悟る。カーミニーはラーフルのもとへ走り、ヴィナイはスィーマーのもとへ走る。だが、ヴィナイはデリー行きの空港に乗り込んでいたスィーマーを捕まえることができたが、ラーフルは既に交通事故で死んだことになっており、どこかへ消え去ってしまっていた。だが、カーミニーの心を知るマネージャーは彼の居場所を抑えていた。カーミニーは、デリーに立ち去ったラーフルを追いかける。

テヘズィーブは、あれこれ記憶を思い起こそうと躍起になるアーシュトーシュにとうとう耐え切れなくなって逃げ出してしまう。アーシュトーシュは張り紙を用意して彼女を探す。テヘズィーブはあちこちさまよう内に、偶然通り掛ったシヴェーンの車にぶつかってしまう。シヴェーンは、行方不明の張り紙を見てアーシュトーシュに連絡をする。アーシュトーシュはテヘズィーブに、もう2度と無理に記憶を思い出させたりしないことを約束すると共に、これから新しく思い出を作って行こうと提案する。それを見ていたシヴェーンは、愛の力を感じ、ジヤーのもとへ走る。

ローヒトとジヤーの結婚式が行われていた。会場には仲直りしたヴィナイとスィーマーの夫婦の姿もあった。結婚式場のオーナーは、ラーフルであった。まずはそこへラージューとステファニーが駆けつける。ローヒトはステファニーに「なぜ来たんだ。ここから立ち去れ」と冷たい言葉を投げ掛ける。ステファニーは涙を流し、何も言うことができない。そこへラージューが出て行って、ステファニーに「好きなら好きとどうして言えないんだ!」と叫ぶ。すると、ラージューが自分のことを好きであることに気付いていたステファニーはラージューに向かって、「あなただって言えてないじゃない!」と言う。ラージューは勇気を振り絞り、ステファニーに「I

Love You」と伝える。

次にやって来たのはシヴェーンであった。彼はジヤーに改めて結婚を申し込む。心の底ではシヴェーンのその言葉を待ち望んでいたジヤーは、それを喜んで受け容れる。

最後に会場にはカーミニーが登場する。カーミニーはラーフルの前でひざまずき、プロポーズをする。そこへカラン・ジャウハルから電話がかかって来るが、彼女は「間違い電話よ」と言って切る。ラーフルも彼女のプロポーズを受け容れる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

6つのストーリーの比重は決して均等ではなく、中には不必要に思われるものもあった。6つのストーリーをひとつの映画に詰め込むということは、逆に言えばひとつの映画を6つに分割してしまうことでもあり、それぞれのストーリーが薄っぺらくなってしまうことはどうしても避けられない。だが、それでもそれらをお互いに関連付けさせて、難しい脚本を何とかうまくまとめられていたと思う。見終わった後は満腹感があった。マサーラームービーの名に恥じない、各種ラス(情感)がうまく調合された佳作映画と言える。

6つのストーリーの中で個人的に最も優れていたと思ったのは、ラーフルとカーミニーの物語であった。アイテムガールから悲劇女優への転向を夢見るカーミニーは、マッリカー・シェーラーワトをモデルにしているのはほぼ明らかであろう。プリヤンカー・チョープラーはそのタカビーなスキャンダル女優を、水を得た魚のように演じていた。ラーフルの登場とその後の展開は非現実的であったが、2人の間の感情のやり取りはリアルであった。ラーフルは終盤、カーミニーに「自分を取るか、仕事を取るか」の二者択一を迫り、彼女はつい仕事の方を取ってしまう。それを聞いたラーフルはカーミニーのもとを立ち去ろうとする。ラーフルのことを愛してしまっていたカーミニーは一筋の涙を流す。そのとき、ラーフルは彼女に一言声を掛ける。「嬉し涙に乾杯(クシー・カ・アーンスー・ムバーラク・ホー)」この映画の中で最高の名ゼリフであろう。

シヴェーンとジヤーのストーリーは、「Maine Pyaar Kyun Kiya」(2005年)などで大いに題材にされた「男のマリッジブルー」の焼き直しであったが、シヴェーン役を演じたアクシャイ・カンナーの演技が素晴らしく、印象的であった。アクシャイ・カンナーの演技力と存在感は、前髪の後退と反比例してここのところ急速に増して来ていたが、「Salaam-e-Ishq」に来て大成したと言っていい。サイフ・アリー・カーンに続いてブレイクしそうな前世代俳優である。

ジョン・アブラハムとヴィディヤー・バーランが共演したアーシュトーシュとテヘズィーブのストーリーは、ジョンの恋人ビパーシャー・バスのヴィディヤーに対する嫉妬が報じられたりして、ゴシップのネタとしては一番面白い。微妙に際どい絡みのシーンもあった。だが、脚本的にはパワーに欠けた。シヴェーンとジヤーのストーリーの伏線程度であった。次期大女優の期待がかかるヴィディヤー・バーランの演技は精細に欠けていたように感じた。彼女は「Parineeta」(2005年)でいきなり最高峰の演技力を見せ、「Lage

Raho Munnabhai」(2006年)でも別の魅力を披露したが、「Guru」(2006年)、「Salaam-e-Ishq」と多少停滞が続いている。もう1本くらい傑作が欲しいところだ。ジョンは終始落ち着きのない演技。まるで犬のようだった。それが母性本能をくすぐるのだろうか?

ヴィナイとスィーマーのストーリーもやはりラーフルとカーミニーのストーリーの伏線の性格が強く、アピールに欠けた。ヴィナイ役を演じたアニル・カプールは所々で渋い演技を見せていたが、スィーマー役のジューヒー・チャーウラーは全然駄目だ。声と目が可愛すぎるので、彼女にはシリアスな役が向かない。

ラージューとステファニーのストーリーは、あまりあってはならないことではあるのだが、普通にいい話であった。これを見たタクシー運転手たちが余計な期待を抱くようになると、外国人観光客には大きな迷惑であろう。ゴーヴィンダーが少しだけダンスを披露するのだが、やっぱり彼の踊りは素晴らしい。リティク・ローシャンとは全くベクトルの異なるうまさである。ステファニー役の白人女優シャノンは、今までインド映画に出演してきた外国人俳優の中ではいろいろな意味で最低レベルであるが、そこまで突っ込むのは大人気ないだろう。

最も弱かったのはラームダヤールとプールワティーのストーリーだ。これは全ての観客の一致した意見であろう。だが、なぜか最も受けていたのも彼らのストーリーであった。特にラームダヤールが時々鳴らす口笛が観客に大受けであった。映画の完成度を高めるためには彼らのストーリーは必要なかったが、映画に息抜き的な笑いを添えるのには役に立っていた。

音楽はシャンカル・エヘサーン・ロイ。このトリオが作るサントラはどれも外れがないのだが、「Salaam-e-Ishq」もその例に漏れず、耳障りのいいアルバムに仕上がっている。アドナーン・サーミーが歌う「Dil

Kya Kare」、バグパイプ風のイントロで始まるタイトル曲の「Salaam-e-Ishq」、カイラーシュ・ケールの歌う「Ya Rabba」などが優れている。各ストーリーはそれぞれ微妙にリンクしていたのだが、ミュージカルシーンで各ストーリーの主人公の心情が共有され、さらにリンクが強くなっていた。そして豪華絢爛なダンスが音楽をさらに盛り上げていた。ちなみに、アンジャリーが踊る「Babuji」は、「Aar

Paar」(1954年)でギーター・ダットが歌った歌のリメイクである。他に「Dil Apna Aur Preet Parai」(1960年)の「Ajeeb

Dastan Hai Yeh」も口ずさまれる。

舞台は基本的にデリー、ムンバイー、ロンドンの3ヶ所で、実際にロケもそれらの場所で行われた。だが、ロンドン以外はそれぞれの街の特徴を映像で表現できておらず、スクリーン上で展開しているストーリーがどこの場所のことなのか、一瞬分からなくなることがあった。また、ラージューとステファニーのストーリーではウダイプルとリシケーシュにも行った。リシケーシュのランドマークは出て来たが、ウダイプルの有名なレイクパレスなどが登場せず、ウダイプルではロケが行われていないと感じた。

ニキル・アードヴァーニー監督はカラン・ジャウハルの弟子であり、映画中にも師匠へのオマージュが所々で感じられた。カラン・ジャウハルの電話を待つカーミニーはその最たるものであるし、映画中にはジャウハル監督の「Kabhi

Khushi Kabhie Gham」(2001年)の音楽が使われたり、「Kal Ho Naa Ho」という言葉がダイアログに出て来たりしていた(「Kal

Ho Naa Ho」のプロデューサー・脚本はカラン・ジャウハル)。だが、度を過ぎたカラン・ジャウハルの神格化は鼻についた。ちなみにカラン・ジャウハルが声のみ出演している。

総じて、「Salaam-e-Ishq」は、インド映画の特徴が揃ったいい映画だと言える。だが、不幸なのはニキル・アードヴァーニー監督の前作「Kal

Ho Naa Ho」との比較を余儀なくされることだ。そしてその比較において、どうしても力不足だと言わざるをえない。6つのストーリーのオムニバスであるため、上映時間も3時間半と、インド映画標準から見ても長めである。焦点を絞って、もう少しスマートな映画にすることもできただろう。だが、同じようなコンセプトの「Darna

Mana Hai」(2003年)などに比べたら完成度は遥かに高い。全てのストーリーがそれぞれハッピーエンドになっていたのもインド映画ならではで、好感が持てた(他の国でこのような映画を作ったら、きっとアンハッピーエンドのストーリーも含まれていたことであろう)。見て損はない映画である。

| ◆ |

1月30日(火) デリーを愛した英国人の別荘 |

◆ |

1857年のインド大反乱をテーマにした映画「Mangal Pandey」(2005年)の中で、ウイリアム・ゴードンという英国人下級将校が出て来た。英国人ながら生涯の大半をインドで過ごし、英国よりもインドに同情を寄せる英国人として描かれていた。現代的に言ったら英国東インド会社の現地採用の英国人と言ったところか。映画は、主人公マンガル・パーンデーイとこのゴードンの友情を軸に展開する。英国人俳優トビー・ステファンスがゴードンを演じていた。だが、マンガル・パーンデーイと同じく、実はウイリアム・ゴードンのキャラクターも全くのフィクションではない。インド大反乱時、英国人側ではなくインド人側に付いて戦った奇特な英国人が本当にいたようだ。

よくインドは外国人にとって「好き嫌いがはっきり分かれる国」と言われるが、歴史を振り返って見てみても、アレクサンダー大王、メヘムード・ガズナヴィー、ムハンマド・ガウリー、ティームール、ナーディル・シャーのようにインドに長居しようとしなかった侵略者がいる一方で、インド亜大陸外部に起源を持ちながらインドに定住し、インドの文化に並外れた愛着を見せた人々がけっこういる。デリー・サルタナト朝時代ではフィーローズ・シャー・トゥグラクがその代表格であるし、ムガル朝ではアクバルがそれに当てはまるだろう。18世紀後半から徐々にインドで支配権を拡大していった英国人の中にも、やはりそういう人がたくさんいた。そしてこのデリーにも、デリーをこよなく愛した英国人がいた。トーマス・メトカーフ(1795-1853年)である。

メトカーフ家はインドと非常に縁の深い家柄で、東インド会社の官僚として数代に渡ってインドと関わって来ていた。1801年にカルカッタに上陸したチャールズ・メトカーフは、フォート・ウィリアムズに開校されたロード・ウェルズリー大学の第1期生となり、卒業後はインド各地で要職に就いた。彼は1806年以降、数回に渡ってデリーに駐在していた時期もあった。チャールズの弟のトーマスが兄に続いて外交官としてデリーに赴任したのは1812年であった。以後、彼は40年に渡ってデリーに住み続けることになる。1835年、トーマスは在デリー弁務官となり、1853年に死去するまでその職に留まった。その死因は謎で、一説によるとムガル朝最後の皇帝バハードゥル・シャー・ザファルの若妻ズィーナト・マハルに毒殺されたとされる。だが、トーマスはザファルとは親交を保っていたようで、彼が娘のために作ったデリーのスケッチ集「デリー・ブック」にはザファル直筆の詩が収められている。この「デリー・ブック」は現在、英国図書館が所蔵しており、1840年代のデリーの風景――特にインド大反乱時に消滅してしまった建築物――を知る貴重な手掛かりとなっている。また、トーマスの息子のテオフィルスは、インド大反乱時、間一髪でデリーから逃げ出し、スィパーヒー(セポイ)たちに占拠されたデリーを奪還する作戦に加わった。そのときのテオフィルスは、まるで信用していた人々に裏切られたことを復讐するかのように、残虐なインド人殺戮を行ってデリー市民を恐怖で震え上がらせたことで知られている。

だが、ここでは兄と息子のことは置いておいて、トーマス・メトカーフに焦点を当てる。トーマスはインド人以上にインドの文化を愛した英国人で、まるでナワーブのような豪華かつ文化的な生活をしていたことで有名である。彼はペルシア語、アラビア語、ウルドゥー語に堪能で、当代一流の詩人を招いて詩会を催したり、インド古典音楽のコンサートを開いたり、フッカー(水タバコ)を愛飲したりしていた。トーマスは1830年から、ラール・キラーの北、ヤムナー河の西岸に、ラール・キラー内の宮殿を凌駕するほどの壮麗な自宅と庭園を建設し始める。建物はメトカーフ・ハウスと呼ばれ、この一帯はジャハーンヌマー(世界を模した地)と名付けられた。メトカーフ・ハウスはインド大反乱で損壊したものの、修復されて今でも残っている。トーマスの時代、このメトカーフ・ハウスはデリーのヨーロッパ人社交界の中心地となり、多くのパーティーや集会が開かれたと言う。広大な庭園の中に建つメトカーフ・ハウスには美しく装飾された部屋がいくつもあるが、中でも最もユニークなのがナポレオン関係の資料を集めた部屋であるらしい。トーマスは英国人でありながらナポレオンの大ファンで、セントヘレナ島に流刑にされていたナポレオンに本を送付し、代わりに数々のプレゼントを受け取っていたと言う。だが、残念なことに、現在メトカーフ・ハウス一帯は国防研究開発機関(DRDO)の敷地となっており、建物は国防業務資料保管所となっている。国防関係の施設であるから警備も超厳重で、一般には公開されていない。僕もあっけなく門前払いを喰らった。いつかコネを作ってメトカーフ・ハウスを見学するという野望を抱いた(EICHER「Delhi

City Map」P39 D3)。

メトカーフ・ハウス

トーマスはメトカーフ・ハウスの他に、デリー南部のクトゥブ・ミーナールのすぐそばに別荘を所有していた。当時、デリーに駐在していた一般の英国人はデリーの北に別荘を所有していたが、彼だけは南に別荘を所有した。トーマスは主に雨季から酷暑期にかけて、その別荘で過ごしたと言われる。こちらは現在、メヘラウリー考古公園の一部となっており、一般に公開されている。今日はこのメトカーフの別荘を中心に、メヘラウリー考古公園散歩コースを巡ってみた。

メヘラウリー考古公園(EICHER「Delhi City Map」P142)はクトゥブ・ミーナール・コンプレックスの南に隣接する広大な公園であり、森林で覆われた敷地内に多くの遺跡が散在している。今でこそメヘラウリーはグルガーオンとの境目にある辺鄙な町だが、かつてこの辺りはデリーで最も古い都市群があった場所であり、言わば「オールデスト・デリー」なのである。キルジー(ハルジー)朝時代(13世紀末~14世紀初)からデリーの中心部は次第にヤムナー河方面へ移動して行き、シャージャハーンの時代(17世紀)にシャージャハーナーバード(現在のオールド・デリー)が建造されたのをきっかけに、この辺りは一転して「郊外」となってしまったが、それでもムガル朝最後の皇帝バハードゥル・シャー・ザファルが建築した建物も残っており、ムガル朝末期まで重要性は完全には失われていなかったことが分かる。このような訳で、メヘラウリーにはデリー・サルナタト朝時代からムガル朝時代にかけて多くの建築物が建造され、その多くが今でも残っているのである。世界遺産クトゥブ・ミーナール・コンプレックスに比べたら知名度は圧倒的に低いが、デリーの隠れた魅力を体験するには最高の場所だ。現在は考古公園として整備も進んでおり、道標も要所要所に立てられているので、誰でも気軽に歴史散歩ができる。

メヘラウリー考古公園の入り口はいくつかあるが、最も便利なのはメヘラウリー・グルガーオン・ロード側の入り口である。オーロビンド・マールグ方面から行くと、一旦ずっと南まで行って、中央分離帯の切れ目でUターンしなければならない。入り口はあまり目立たないが、公園の入り口を示す看板が立っている。中には駐車場もあったが、運の悪いことに誰か大臣が訪問中で入り口に警察が立っており、中まで入れてもらえなかった。今日は入れないのかと思って諦めて進んで行くと、メヘラウリー・バダルプル・ロードのT字路の手前のフラワー・マーケット付近に別の入り口があり、こちらからなら入れそうだった。そこにバイクを停めて入ってみたら、一応こちらにも警官がいたものの、何も言われずに入ることができた。しかし、ここは本来駐車をしてはいけない場所で、散策を終えて帰って来たら見事にレッカー移動されていたので、やはり公園内にある駐車場を利用すべきであろう。看板のある正門入り口を入って道なりにまっすぐ行き、右に曲がってジャマーリー・カマーリー・モスクの裏側まで行けば、無料駐車場がある。

メヘラウリー考古公園の正門入り口

駐車場から散策を始めると、ジャマーリー・カマーリー・モスクから遺跡が始まるが、前述の通り、僕はフラワー・マーケット付近の入り口から散策を開始したので、少し順番が異なる。まずは目の前にローズ・ガーデンがあった。ただし、ローズ・ガーデンとは名ばかりで、バラの花はチラホラとしか咲いていなかった。ローズ・ガーデンの北側を歩いていくと、横一列にアーチが連なる建物跡があった。解説がなかったので、これが何なのかは分からないが、11世紀に建造された「元祖デリー」、ラール・コートの城壁の一部か、またはそれを改築して造ったものと思われる。そのすぐ近くには干上がった池跡があるが、これはトーマス・メトカーフが造った人造池らしい。その池跡のそばにひとつ建物が建っている。解説には「ダルバー(ハト小屋)」とも「ボートハウス」とも書かれていた。ローディー朝時代(15~16世紀)にハト小屋として建てられ、メトカーフによってボートハウスに改築されたようだ。池にボートを浮かべてボート遊びをしていたのだろう。池には橋も架かっているが、これもトーマスによって修復されたもののようだ。

建物跡(左)とボートハウス(右)

そのボートハウスに向かい合う形で階段が城壁の上に続いている。これもトーマスによって造られたもののようで、この先はいよいよトーマスが所有していたエステートに入る。階段の先にはイスラーム廟が見えるが、まずはそちらへ行かず、階段の途中で右に行ってみる。ちょうど先ほど見た建物跡の真上に当たる場所に、一風変わった円形の建築物がある。やはりトーマスが建造したもので、今では上部が吹き抜けになっているが、元々木の屋根で覆われていたようだ。小さいが、なぜだか非常に惹かれる建物である。

円形パビリオン

先ほどの階段まで戻って、イスラーム廟へ続く階段を上がって行く。すると急に開けた場所に出る。クトゥブ・ミーナールはもう目と鼻の先だ。この廟はクリー・カーン廟と言う。

クリー・カーン廟へ続く階段(左)とクトゥブ・ミーナール(右)

クリー・カーン廟は、アクバルの乳兄弟にあたるムハンマド・クリー・カーンの廟で、16世紀に建造された。トーマス・メトカーフはその末裔からこの廟を購入して改築し、別荘にした。そして彼はこの廟を中心としたエステートをディルクシャー(心を魅了する場所)と名付けた。廟の内部の空間はダイニングルームとして使用された一方、廟の周囲にリビングルーム、寝室、浴室などのための部屋を増築した。内部には階段があり、廟の上にも登ることができるが、そこから眺めるクトゥブ・ミーナールは絶景である。なお、これらのメトカーフ関連の遺跡の解説板には「チャールズ・メトカーフが造った」などと書かれているが、それは全て「トーマス・メトカーフ」の間違いのようだ。そもそも、デリーにずっと腰を落ち着けていたトーマスと違い、兄チャールズの勤務地はインド各地を転々としており、デリーにこのような別荘を持つ理由がない。

クリー・カーン廟(左)と、ダイニングルームとして使用された内部(右)

クリー・カーン廟のそばには広々とした広場が広がっていた。トーマスはここに美しい庭園を造ったが、今では草クリケット場になってしまっている。今日はイスラーム教シーア派の祭りモハッラムで休日だったため、多くの子供たちがクリケットをして遊んでいた。

メトカーフ・エステートの庭園

また、この庭園の北端と南端にはそれぞれ建物が建っている。北端の建物はゲートウェイ・ゲストハウスと呼ばれている。元々はローディー朝時代に建てられた建物だが、トマースによってゲストハウスに改築された。トーマスの自慢の別荘を訪れた友人たちの宿泊場所として使われていたようだ。特にハネムーン・カップルがよくここに滞在したらしい。奥には浴室と見られる部屋があった。この建物のすぐ隣はもうクトゥブ・ミーナール・コンプレックスで、屋上に上るとクトゥブ・ミーナールがよく見える。一方、南端の建物は特に何もなく、厨房や使用人部屋などに使われたと考えられている。

ゲートウェイ・ゲストハウス(左)とその浴室(右)

ちなみに、トーマス・メトカーフが娘に贈ったデリー・スケッチ集「デリー・ブック」には、この別荘のスケッチも収録されている。だが、現存しているものと細部がだいぶ違う。おそらくインド大反乱の時に廟を取り囲んでいた部分がほとんど破壊されてしまったのだろう。

「デリー・ブック」のディルクシャー

ところで、メトカーフの時代、英国では「フォリー」と呼ばれる、観賞用以外には意味のない廃墟風の建物を庭園の風景のアクセントとして建てる習慣があった。トーマス・メトカーフもその習慣にならってあちこちにフォリーを建てている。例えば、クトゥブ・ミーナール・コンプレックスの駐車場の近くには、2つのピラミッド型フォリーが残っている。クトゥブ・ミーナールを訪れたとき、これは何だろうとずっと疑問に思っていたのだが、やっとそれが解決された思いである。

メトカーフのフォリー

さらに、考古公園内の駐車場近くの小高い丘にチャトリー(東屋)が立っているが、これもトーマスが建てたフォリーで、古いものではないらしい。ここからの眺めも非常によい。

メトカーフのチャトリー

トーマスはまた、メヘラウリー考古公園の東、ジャイナ教寺院アヒンサー・スタルのさらに東に灯台を立てている。これもまたフォリーの一種のようだ。灯台の方は後日訪れたのだが、ついでなのでここで紹介しておく。灯台はメヘラウリー・バダルプル・ロードに面したキラー・ラーイ・ピトーラーという公園の中にあり、メヘラウリー考古公園から歩いて行くとかなりかかる(EICHER「Delhi

City Map」P143 A4)。考古公園の散歩コースとは別に訪れるべきであろう。公園の入り口から森林の中の未舗装道をずっとまっすぐ進んで行くと灯台に辿り着く。切り立った岩山の上に乗っかっており、上まで登る道はない。海から1000km以上離れた内陸地に立てられた、世界でも稀な灯台である。

灯台

メトカーフのエステートに話を戻そう。クリー・カーン廟の北側、ピラミッド型フォリーの近くにチャウムカー・ダルワーザー(四面門)という門が残っている。その名の通り、四方に開いた変わった形の門だ。かつてラール・コートの城壁の門だったようだが、現存しているものはフィーローズ・シャー・トゥグラクによって再建されたものと考えられている。

チャウムカー・ダルワーザー

これでメトカーフのエステートの主要な建築物は終わりである。だが、メヘラウリー考古公園散歩コースの遺跡群はまだまだ続いている。この庭園の南に続く道を進んで行くと、ラージョーン・キ・バーオリーと呼ばれる階段井戸がある。「ラージョーン」とは「ラージ」の複数形であるが、「ラージ」には「王」という意味と「レンガ職人」という意味があり、この場合は後者だろうと考えられている。つまり、「レンガ職人たちの階段井戸」ということになる。しかしその名前の由来はよく分かっていない。地上1階、地下3階建てで、今でも底には水が溜まっている。階段井戸のすぐ隣にはモスクと小さな廟もある。廟に刻まれている碑文からは、スィカンダル・ローディーの治世の1506年に、ダウラト・カーン・カージャー・ムハンマドという人物によって、慈善事業の一環としてこれら一連の建物が建てられたことが分かる。

ラージョーン・キ・バーオリー(左)と併設のモスク・廟(右)

ラージョン・キ・バーオリーのすぐそばにはローディー朝時代の2つの墓廟が残っている。それらを簡単に見て道なりに進んで行くと、考古公園は終わり、メヘラウリーの市街地に出る。その出口のすぐ近くに、もうひとつの階段井戸がある。こちらはガンダク・キ・バーオリーと言う。「ガンダク」とは硫黄のことで、この井戸水から硫黄の臭いがしたためにそう名付けられたらしい。13世紀、奴隷王朝のアルタマシュによって建造されたと言われており、それが本当ならデリー最古の階段井戸となる。伝承によると、この井戸で沐浴すると病が癒えると信じられており、遠くから病に悩まされた人々がやって来ていたと言う。だが、こちらは既に干上がってしまっている。細長い構造のためか、まるで地の底に吸い込まれるような錯覚を覚える階段井戸である。2003年のモンスーンで崩壊してしまい、その後修復されて現在に至る。

ガンダク・キ・バーオリー

ガンダク・キ・バーオリーから一旦ラージョーン・キ・バーオリーまで戻り、右手へ続く道を歩いて行くと、森林の中にいくつかの小さな遺跡が散在している。それらを手当たり次第に徘徊しつつ歩道を進んで行くと、やがてジャマーリー・カマーリー・モスクに出る。メヘラウリー考古公園の中で最も保存状態がよく、最も重要で、かつ最も迫力のある建築物である。5つのアーチが横に並び、中央のアーチの上にはドームが乗っかっている。

ジャマーリー・カマーリー・モスク

そのモスクの隣には、四角形をしたジャマーリー・カマーリー廟もある。この廟は普段は閉ざされているが、門番に言えば開けてくれる。この廟の内部装飾は一見の価値がある。極彩色で模様が施されており、まるで宝石箱の中に足を踏み入れたかのような錯覚に陥る。特に天井の見事な装飾はほぼ完全な状態で残っており、見る者の目を奪わずにはいられない。

ジャマーリー・カマーリー廟

ところでジャマーリーとは、スィカンダル・ローディーの治世からフマーユーンの治世まで生きた詩人・聖人で、本名をシェーク・ファズルッラーと言う。詩人だった彼が隠者となった背景には、こんな伝説が伝わっている――雨季明けの季節のある晩、彼は恋人と待ち合わせをした。月に照らされた夜の森林の風景を賞賛する詩を考えながら恋人を待っていた。何時間待っても恋人がやって来ないのでいらついていると、森林の中からローブをまとったひとつの影が近付いて来るのに気付いた。恋人がやって来たと思ったファズルッラーは飛びついて抱きしめたが、別れる際によく見てみたらそれはムスリムの托鉢僧であった。以来彼も隠者となったと言われている。

シェーク・ファズルッラーは数々の奇跡を起こし、ジャラール・シャー(熱烈なる聖人)と呼ばれた。また、ジャマーリー(栄光の人)とは彼のペンネームであった。彼は1536年に死去した。モスクは1528年に彼自身によって建造が開始され、死後、フマーユーンの治世に完成したと言われる。廟の方も同時期に建造され、中には彼の詩も刻まれているた。廟の中には2つの墓がある。ひとつはシェーク・ファズルッラー自身のものだが、もう片方の墓は誰のものか分かっていない。一説によるとカマーリーという名の人物のもので、それ故にジャマーリー・カマーリーのモスク/廟と呼ばれているようだが、「ジャマーリー・カマーリー」というのはヒンディー語特有の同韻語の一種で(例えばチャーイ・ワーイなど)、後続の「カマーリー」には特に意味がないとも言われている。

ジャマーリー・カマーリーの前には廃墟群があり、それを越えるとほとんど崩壊した廟がある。明確な証拠はないものの、伝承によりバルバン廟とされる遺跡である。ギヤースッディーン・バルバンは、奴隷王朝末期の若きスルターン、ナスィールッディーン・メヘムード(在位1246-1266年)の宰相を務めた人物で、メヘムードの死後は王位を簒奪し、以後20年間に渡って直接王朝を牛耳った。バルバン廟がインド建築史上重要なのは、これがインド初の真性アーチを実現しているからである。アーチとは迫石を放射状に積む技術であるが、インドでイスラーム建築が建てられ始めた当初、インドの職人たちはまだアーチの技術を習得しておらず、水平に重ねた迫石を順々に中央部に持ち出して行って、擬似的なアーチを作っていた。アーチの技術はイスラーム建築の特徴のひとつであるドームの建造にも必須であるが、初期のドーム建築もアーチと同様に持ち出し式で擬似的に建設された。だが、擬似アーチや擬似ドームは真性アーチに比べて耐久性が低く、それらのものはほとんど崩壊してしまっている。よって、バルバン廟は技術革新の転機となった画期的な建築物のひとつに位置付けられる。

バルバン廟

インド初の真性アーチ(右)

バルバン廟からはもうメヘラウリー・グルガーオン・ロードが見える。北に向かって歩いて行くと、散策開始時に通り掛かったローズ・ガーデンがあり、元の場所に戻って来れたことが分かる。

メヘラウリーにはまだまだ無数の遺跡が散らばっており、時間を見つけてそれらも巡ってみたい。今回巡ったコースは考古公園内部の北半分に過ぎないし、メヘラウリー市街地にも遺跡群は広がっている。とりあえず上記のコースは道標があるので迷うことは少ないし、1周2時間ほどの手頃な散歩で、週末のピクニックなどには最適だと思った。デリーのランドマークであるクトゥブ・ミーナールの写真をいろんな角度から撮ることができるのも、このコースの魅力である。ただ、メヘラウリー考古公園には今のところ入場料はなく、それがメリットにもデメリットにもなっていた。メリットは気軽に行けることに尽きるが、入場料がないということは誰でも入って来れてしまうというデメリットにもつながる。公園内には密林地帯や人気のない場所もけっこうあり、女性が1人で歩くには少し心配かもしれないと感じた。同じように遺跡公園となっているローディー・ガーデンは高級住宅街にあるため、ハイソな人々が多いので安心だが、ここは下町に隣接しているので、治安に問題はないとは言い切れない。しかし、それを差し置いても、デリーの観光地の中ではトップクラスの穴場であることには違いない。

クトゥブ四景

左上はチャウムカー・ダルワーザーから

右上はクリー・カーン廟の屋上から

左下はメトカーフのチャトリーから

右下はゲートウェイ・ゲストハウスの屋上から

ちなみにレッカー移動されたバイクの後日談を追記しておく。数年前、初めてバイクをレッカー移動されたときは怒りと不安でプルプル震えていたが、これで通算2回目なので経験値も溜まっており、もう手馴れたものであった。まずは近くの人に聞こえるように「オレ様のバイクがないぞ!」と声を出してみた。最初に盗難ではなくレッカー移動されたことを確認すべきだ。すると、近くで店を出している人が残念そうに一言放った。「パホンチュ・ガイー。」う~む、「パホンチュナー(到着する)」という動詞にそういう用法があったとは・・・直訳すると「到着してしまった」になるが、つまりは「警察署に到着してしまった」ということで、レッカー移動のことを暗に指すのであろう。なかなか粋な表現である。勉強になった。次に、どこへ持って行かれたかを確認した。レッカー移動された車両は、管轄の警察署に持って行かれる。よって、どこの警察署へ持って行かれたのかという正確な情報を入手することが次に重要なことである。すぐにハウズ・カース警察署だということが判明。オートを拾って警察署へ行った。するとちゃんと僕のバイクが置いてあった。レッカー車の連中はかなり乱暴な取り扱いをするので、それだけが不安だったのだが、どこも損傷はなかった。レッカー移動された車両を取り返すには、免許証の提示が必要となる。無免許で運転しているとかなりピンチだが、僕は万能の国際免許証をバイクのシート下に常に入れているので問題なかった。違法駐車の罰金100ルピーと、レッカー手数料100ルピー、合計200ルピーを支払えば、それで手続きは完了である。担当の警察官が案外友好的で、「いや~、外国人はお客さんなのに、こんな目に遭わせてしまってすまんね~」と何だか腰が低かったので、僕の方も「でも規則は規則だから仕方ないね~」と答えておいた。ただ、一応「大臣が来ててあなたたち(警察官)が駐車場に入れてくれなかったから外に停めたのに、それでレッカー移動しちゃうなんてひどいですよ」とも付け加えておいた。

| ◆ |

1月31日(水) 古のヨーギニープラを訪ねて |

◆ |

インドの由緒ある都市には古名、別名があることが多い。ヴァーラーナスィーの古名はカーシー、イラーハーバードの古名はプラヤーグ、パトナーの古名はパータリプトラ、グワーハーティーの古名はプラーグジョーティシュプラなどなどである。ここデリーにも古名や別名が存在する。だが、状況は他の都市に比べて少し複雑だ。

まず、「マハーバーラタ」には、パーンダヴァの5王子がヤムナー河の河畔に築いたインドラプラスタという壮麗な都市の記述があるが、それがデリーの古名のひとつとして知られている。現在プラーナー・キラーと呼ばれる城塞の中にはかつて、インドラパトという村があった。「パト」とは、「台地」という意味の「プラスタ」が訛った形であり、そこが正に「マハーバーラタ」で記述されているインドラプラスタだと考えられている。実際、発掘調査により紀元前数世紀にまで遡る彩色灰色土器や住居跡が発見されている。ただし、「マハーバーラタ」で「王宮の大広間は黄金の柱と宝石が散りばめられた壁でまばゆいばかりに輝き、床は石なのか水なのか分からないほど美しく磨かれていた。庭には蓮の咲く泉が点在し、木々は1年を通して花を咲かせていた。街は音楽と芳香で包まれ、それはまるでインドラローク(神々の王インドラの住む世界)のようであった」と描写されているような壮麗な大宮殿がこの地にあった証拠は全くないし、フマーユーンがこの地にディーンパナー(現プラーナー・キラー)を建造しようとしたとき、ここは既にただの荒地になっていたと考えられる。

これもまた伝承の域を出ないが、紀元前100年頃、ディッルーという名の王がデリーを支配していたとされる。ディッルー王はメヘラウリーの南東にディッリー(Dhillī)という名の都市を建造した。これがデリーの直接の語源になったとするのがひとつの説である。紀元後1~2世紀、ギリシア人天文学者プトレマイオスは「地理書」において、ちょうどデリーの位置に「Daidala」という地名を記しており、少なくともこの頃には「デリー」またはその語源となる地名が定着していたと思われる。

その後、デリーの地名が史料に現れるのは12世紀になってからになる。ウダイプル近くのビジョーリヤーで発見された1170年の碑文には、ディッリカー(Dhillikā)という地名が見える。また、パーラムに残っているバーオリー(階段井戸)に残された1276年の碑文では、ハリヤーナカ国の一都市の名がディッリー(Dhillī)と記されている。さらに、現在ラール・キラーの博物館に所蔵されている1328年の碑文にも、ハリヤーナー国の都市としてディッリカーの名が出て来る。デリーで最初の城塞都市は、トーマル・ラージプート族のアナングパールが11世紀に建造したラール・コート(現在のメヘラウリー)になるが、その時代にはデリーは既にディッリーまたはディッリカーという名で知られていたとされる。

ちなみに、デリーの語源を「戸口」という意味のヒンディー語「デヘリー(Dehlī)」に求める説もある。なぜならデリーは中央アジア方面から来た人々にとって、インドへの門の役割を果たしたからである。だが、この説はどうも眉唾のようだ。

デリーは時々、「7つの都市から成る都市」と呼ばれる。11世紀から20世紀にかけ、各時代の為政者たちがヤムナー河とリッジの間に都市を築いて来た。具体的には、①ラール・コート、②スィーリー、③トゥグラカーバード、④ジャハーンパナー、⑤フィーローザーバード、⑥ディーンパナー、⑦シャージャハーナーバードである。それに英国人が造ったルティエンス・デリー(ニューデリー)を8番目の都市として加えることもある。これら全て、デリーの別名と言っていいだろう。また、いくつかの証拠から、18世紀から19世紀初めにかけて、シャージャハーナーバードが「ウルドゥー」と呼ばれていたとも考えられている。これが「ウルドゥー語」の直接の語源になった可能性が高い。

インドラプラスタ、ディッリー、ディッリカーなどの他に、比較的知られていないが、デリーはもうひとつ別の古名も持っている。ヨーギニープラである。直訳すれば「ヨーギニーの町」。ヨーギニーとは女性ヨーガ行者または女神の女性従属者である。ヨーギニープラの都市名は、パーラムのバーオリーの碑文にディッリーという都市名と共に刻まれている他、ジャイナ教の書物に頻繁に登場する。なぜデリーがヨーギニープラと呼ばれたかというと、デリーには有名なヨーギニー寺院があったからである。そしてこのヨーギニー寺院は今でも形を変えて残っている。メヘラウリーにあるジョーグマーヤー(ヨーグマーヤー)寺院がそれだ。

オーロビンド・マールグから来た場合、クトゥブ・ミーナール・コンプレックス前のロータリーをグルッと回って右折し、しばらく進んで行くと、右手にジョーグマーヤー寺院へ続く細い道が延びている。寺院は住宅で取り囲まれており、入り口の前はちょっとした空間となっている(EICHER「Delhi

City Map」P142 G2)。

ジョーグマーヤー寺院へ続く道

伝説では、ヨーギニー寺院は「マハーバーラタ」のパーンダヴァ5兄弟の長男ユディシュティラが建立したとされる。ヨーギニーは嫉妬深い神様で、仲睦まじいカップルを嫌うらしい。よって、ヨーギニー寺院の参拝客は、独身者、未亡人または禁欲を誓った人々に限られたそうだ。だが、ジョーグマーヤー寺院を訪れてみれば分かるが、それほど古い寺院ではない。それもそのはず、現存の寺院は1827年にチャードニー・チャウク在住の富豪セート・スィッドゥー・マルによって建てられたからである。本来のヨーギニー寺院はそのときまでに廃墟となってしまっていたと言われている。スィッドゥー・マルは、借金で首が回らなくなっていたムガル朝皇帝アクバル・シャー2世に多額の資金援助をした見返りにこの寺院の建立許可をもらい、ここにジョーグマーヤー寺院を建てたらしい。

ジョーグマーヤー寺院

ご神体のジョーグマーヤーはヨーギニーではなく、ラクシュミー女神と同一視されている。ヨーギニー寺院の残影が少しでも残っていないかと小さな寺院の境内を隈なく探してみたが、それらしきものは見つからなかった。敢えて言うなら、寺院内の片隅にあった祭壇と、旧ご神体らしき石の突起であろうか?インドの古い寺院では、こういう変なものを祀ってあることがあるので、その可能性はある。

祭壇と旧ご神体?

ジョーグマーヤー寺院の一部は住宅と一体化してしまっており、不思議な構造となっている。寺院の境内が人の家につながっているのだ。そこにサントーシー女神の祠を見つけた。サントーシー女神は一般に、映画が生んだユニークな神様として知られている。1975年に「Jai

Santoshi Maa」という映画が公開されたのだが、その中で一定の断食とお祈りを行えば、何でも願いを叶えてくれるサントーシー女神の強力な利益が描かれた。この映画の公開以前、サントーシー女神は全く存在しなかったか、存在したとしても非常にローカルな神様だったと考えられている。だが、映画をきっかけとして一気にサントーシー女神への信仰が高まり、各地にサントーシー女神寺院が建てられた。

サントーシー女神の祠

この祠には建立理由とその年月日が記されていた。それによると、ヴィクラムサンワト(ヒンドゥー暦)2034年アーシャール月シュクラー・アシュトミー、西暦1977年6月24日土曜日に、カルカッタ在住のスレーンドラ・クマール・ターパリヤーが、逝去した母親ナーニー・デーヴィー・ターパリヤーを偲んでこれを建てたそうだ。つまり、「Jai

Santoshi Maa」公開から2年後に建てられたことになる。やはり「映画が生んだサントーシー女神」の伝説は本当なのだろうか?