| ◆ |

11月3日(土) JNU学生自治会選挙の乱闘劇 |

◆ |

ジャワーハルラール・ネルー大学(JNU)の2大祭と言えば、春のホーリー祭と、秋の学生自治会選挙である。ホーリーはインド全土で熱狂的に祝われる祭りであり、JNUのインド人学生たちがそれを仲間たちと楽しむのは普通のことなのだが、学生たちの熱意や、影響を及ぼす期間の長さから見たら、後者の方が圧倒的に大きな祭りである。キャンパスには各政党のバックアップを受けた学生団体がひしめき合っており、政界の相関関係そのままに、友党同士連携したり、ライバル同士誹謗と中傷を浴びせ合ったりしながら、有権者たちの票の奪い合いをする。教授たちも選挙期間中は選挙を優先する。特にJNU出身の教授は学生自治会選挙の重要性を理解しており、立候補者たちには甘い。それをいいことに立候補者たちは授業中堂々と教室に入って来て選挙活動を行う。そのまま教室内で議論が繰り広げられることもある。選挙運動は昼だけに留まらない。学生の大半がキャンパス内の寮に住むJNUでは、寮も重要な選挙活動の場だ。彼らは深夜でもお構いなしに寮の部屋までやって来る。JNUの選挙の特徴は、争点がキャンパス内の問題に留まらず、インドの国内問題や外交問題にまで及ぶことである。もちろん、JNUの学生自治会選挙でそんなことを議論し合っても何にもならないのだが、キャンパス中に貼られるビラや演説会では、大真面目に白熱の論争が繰り広げられる。議論が行き詰ると必ず「そんなことを話していても仕方ない、もっとキャンパスのことを話し合うべきだ」という声がどこからか出て来て、JNUをどのように変えていけばいいのかが話し合われるのだが、いつの間にかやっぱり話題はJNUキャンパスではなく、インドが抱える様々な問題の方へ飛んで行ってしまう。

JNU学生自治会選挙の熱気が頂点を迎えるのは、投票の直前に行われる会長候補討論会(Presidential Debate)である。各学生団体から会長職に立候補した学生たちが公衆の面前で演説と議論を行う。慣習的にガンガー寮前の広場が会場となり、夜通し討論会が行われる。JNUの選挙は通常、どんなことが議題に上ろうとも、どんな結果になろうとも、平和的に進み、平和的に終わるのだが、今年は残念ながら違った。会長候補討論会で乱闘騒ぎが発生したのだ。

事の発端は、大衆社会党(BSP)のバックアップを受ける大衆学生戦線(BSF)が、ラーム王子に対する誹謗中傷の発言を載せたビラを配ったことである。ビラの現物がないので何とも言えないが、聞くところによると「ラームはのん兵衛だった」「ラームは女好きだった」みたいなことを書いたらしい。

BSPはダリト(不可触民)を支持母体とする政党で、ウッタル・プラデーシュ州を基盤としているが、他州にも勢力を拡大中である。BSPは現在ウッタル・プラデーシュ州議会の単独与党となっている。BSPは新仏教徒と密接な関係があり、新仏教徒運動の祖であるビームラーオ・ラームジー・アーンベードカルを精神的支柱に据えている。ウッタル・プラデーシュ州には、ガウタム・ブッダ・ナガルやカウシャンビーなど、仏教関係の県名や地名がいくつか散見されるが、それらは全てBSPが名付けたものである。ヒンドゥー教の枠組みからの脱却を実現しない限り不可触民に救いはないと考えたアーンベードカルは、仏教に改宗すると同時にヒンドゥー教の全ての神格を否定する誓いを立てた。抑圧から脱却するためにヒンドゥー教の神々を思い切って否定するのは有効な手段だったかもしれない。だが、新仏教徒運動は政治と切っても切れない関係にあり、宗教が政治と結びついたときには、歴史が証明しているように、宗教は本来の意味を失う。新仏教徒は事実上、政党の票田となっており、その思想は次第にイスラーム教原理主義のような排他主義的思想になっているように思える。新仏教徒たちは、ヒンドゥー教徒が信仰している神々を社会的抑圧の象徴とみなし、目の敵にしている。ダリトの政治団体がラームを冒涜するのはこれが初めてではないと記憶しているが、今回はJNUという大学キャンパスで堂々とラームの誹謗中傷が行われ、宗教感情を傷付ける行為が行われた。

BSFのラーム中傷に最も過敏に反応したのは、インド人民党(BJP)を支持母体とする全インド学生連盟(ABVP)である。ただでさえ、ラーマ・セートゥ問題でラームはBJPやABVPの重要な争点となっていた。BSFの発言は火に油を注ぐ結果となった。まず、ABVPの会長候補アミト・スィンは、ヴァサント・ヴィハールの警察署に行ってBSFのビラに対し苦情を申し立てた。そして、会長候補討論会でアミトは、各候補が演説を終えた後、BSFの会長候補ラグナート・プラサード・サーケートに対し、ラームを中傷したビラに関して釈明を求めた。ところがラグナートは発言を取り消すどころか同じ発言を繰り返し、「ラームは神(भगवान)でも人間(इंसान)でもなく、人間以下の犬畜生(हैवान)だ」と述べた。これがきっかけとなって、怒ったABVPの支持者たちはステージに草履や石を投げ始め、電線が切断されて真っ暗となり、会長候補や警備員を巻き込んだ乱闘となった。おかしいのは、渦中のラグナートが無傷で済んだ一方、留保制度に反対するユース・フォー・イコーリティー(YFE)の候補者たちが怪我をしたことだ。YFEは留保制度の拡大によって不利益を被る上位カーストのエリート学生の間で急速に勢力を拡大する一方、留保制度の恩恵を被る下位カースト学生から敵視される学生団体である。他の学生団体の候補者も怪我は負っていない。どう見てもドサクサに紛れて誰かが意図的に彼らに攻撃を加えたとしか思えない。

ちなみに、皮肉なことであるが、ラームを侮蔑したBSF会長候補ラグナート・プラサード・サーケートの名前は、完全にラーム関係のものである。ラグナートはラームの別名であるし、サーケートはラームの居城アヨーディヤーの別名である。

前代未聞の乱闘劇があったため、臨時に召集された選挙委員会では投票日の延期も協議されたが、結局予定通り11月2日に投票が行われることになった。警備が強化され、マスコミの注目を普段以上に集めたが、投票自体は平和裏に終了した。

一連の事件で日本人として興味深かったのは、もちろん一部の過激分子の間のことではあるが、新仏教徒とヒンドゥー教徒の対立が目の前で繰り広げられたことである。多くの日本人、特に年配の方は、今でもインドを仏教の国と考えている。そして実際にインドの地を踏む幸運に恵まれた人々は、インドに残っている一級の遺跡はまずイスラーム教のものであり、国民の大部分はヒンドゥー教徒であることを知る。特にデリー~ジャイプル~アーグラーの「黄金の三角形」を旅行してインドを去ってしまう旅行者にとっては、インドの印象と言うとヒンドゥー教とイスラーム教のみであろう。運が良ければドライバーがスィク教徒だったりするかもしれない。そして、インドの仏跡を巡るだけの時間があった人々も、遅かれ早かれ、インドでは既に仏教が滅んだことを実感する。しかし、少し勉強すると、インドには新仏教徒という人々がいることを知る。不可触民出身ながら差別に耐えて猛勉強して法律家となり、独立インドの憲法制定という大事業にまで参加したアーンベードカル博士の立身伝とその後の仏教改宗の顛末を知って、インドで着々と仏教が復興している様子を思い浮かべる。しかも現在の新仏教徒運動には日本人も大いに関与している。日本人が描く仏教のイメージは平和そのものだ。日本での仏教の現状がどうあれ、何かインドで仏教が広まることでインドの全ての問題が解決するような錯覚に陥る。だが、新仏教はブッダよりもアーンベードカルを神格化しており、政治とも無関係ではないため、日本人が考える仏教とは異質な宗教と化している。BSFのビラの最後には「Jai

Bheem(アーンベードカル万歳)」と書かれているが、それは「ジャイ・ラーム(ラーム万歳)」や「アッラーフ・アクバル(アッラーは偉大なり)」と全く変わらない。カースト問題がその根幹にあるため、新仏教徒運動はむしろヒンドゥー教とイスラーム教の対立以上に厄介な、新たな火種を作っているように思えて来る。また、今のところ一般のインド人の間において、仏教に対する感情は好意的である。好奇心旺盛なインド人は外国人を見るといろいろ質問をして来るが、その中で必ず宗教を聞かれる。宗教は信じていないと言うと問題になるときもあるが、無難に仏教と答えておけばそれ以上突っ込んだことは聞かれないし、「仏教はヒンドゥー教の一部だ」と歓迎されることも多い。だが、新仏教がヒンドゥー教への攻撃を繰り返すと、そういう感情にも変化が表れて来るかもしれない。ウッタル・プラデーシュ州の州政府を牛耳るBSPと連動する新仏教徒の動きは、仏教徒が多数を占める日本にとって、インドとの関わりにおいて無視できない問題となって行くだろう。

| ◆ |

11月9日(金) Om Shanti Om |

◆ |

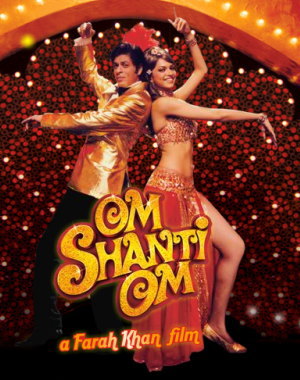

インド三大祭のひとつ、ディーワーリー祭の期間は伝統的に大作映画が公開される。今年も、「Main Hoon Na」(2004年)で初めてメガホンを取った振付師出身女流映画監督ファラー・カーン監督、シャールク・カーン主演の「Om

Shanti Om」と、「Devdas」(2002年)や「Black」(2005年)のサンジャイ・リーラー・バーンサーリー監督「Saawariya」の一騎打ちとなり、大いに注目を集めている。両作によって、ボリウッドの未来を担う稀代の新人俳優3人がデビューすることも特筆に価する。まずは「Om

Shanti Om」を鑑賞した。

題名:Om Shanti Om

読み:オーム・シャーンティ・オーム

意味:人名または映画中に登場する映画名

邦題:オーム・シャーンティ・オーム

監督:ファラー・カーン

制作:ガウリー・カーン

音楽:ヴィシャール・シェーカル

振付:ファラー・カーン

衣裳:マニーシュ・マロートラー、カラン・ジャウハル、サンジーヴ・ムールチャンダーニー

出演:シャールク・カーン、アルジュン・ラームパール、キラン・ケール、シュレーヤス・タルパデー、ディーピカー・パードゥコーン、ビンドゥー、ジャーヴェード・シェーク、サティーシュ・シャー、ニーテーシュ・パーンデーイ、ユヴィカー・チャウダリー、シャーワール・アリー、アスワリー・ジョーシー

備考:PVRベンガルールで鑑賞。

シャールク・カーン(左)とディーピカー・パードゥコーン(右)

| あらすじ |

1977年、ボンベイ。オーム・プラカーシュ・マキージャー(シャールク・カーン)は大スターになるのを夢見ながら映画にエキストラ出演するジュニア・アーティストだった。母親のベーラー(キラン・ケール)はそんなオームを応援していた。オームの心の恋人はスター女優シャーンティプリヤー(ディーピカー・パードゥコーン)であった。彼にとってシャーンティは完全なる高嶺の花であったが、親友パップー・マスターの助けもあり、シャーンティと話をすることに成功する。そして、映画のセットで起こった火災で彼女を助けたことにより、オームはシャーンティと急速に接近する。

ところが、オームはひょんなことから、シャーンティが実は敏腕プロデューサー、ムケーシュ・メヘラー(アルジュン・ラームパール)と結婚していたことを知ってしまう。ムケーシュはインド映画史上最大の予算を投じ、シャーンティ主演の映画「Om

Shanti Om」を制作中であった。だが、シャーンティが既婚であることが知れ渡ると映画の興行に影響が出るため、そのことを公表していなかった。また、スポンサーの娘との結婚話も出ており、それを聞いたシャーンティはムケーシュの愛を疑った。ムケーシュはとにかく映画が完成するまで絶対に既婚であることを伏せるように要求する。だが、シャーンティは既にムケーシュの子供を身篭っていた。それを知ったムケーシュは、シャーンティを「Om

Shanti Om」のセットに呼び、セットもろとも焼き殺そうとする。そのときちょうどその場に居合わせたオームはシャーンティを救おうとするが、それは果たせず、オームは爆風によって吹っ飛ばされてしまう。ちょうどそこにスーパースターのラージェーシュ・カプール(ジャーヴェード・シェーク)の自動車が通りかかり、オームをはねてしまう。ラージェーシュはオームを病院に運ぶが、オームは息を引き取る。だが、それと同時に同じ病院でラージェーシュの妻が男の子を産む。ラージェーシュはその男の子にオームと名付けた。

30年後の2007年、ムンバイー。ラージェーシュの息子、オーム・カプール(シャールク・カーン)は、父親と同様にスーパースターになって活躍していた。その顔は、30年前に死んだオーム・プラカーシュ・マキージャーとそっくりで、母親のベーラーはオームの生まれ変わりと信じて疑わなかったが、そんなことは親友のパップーですら信じなかった。

ボリウッドで最も権威のある映画賞、フィルムフェア賞で、オーム・カプールは念願の主演男優賞を受賞する。そのときのスピーチで、なぜかオームの口からは自然に演説が流れ出た。それはかつて、オーム・プラカーシュが酔っ払ってパップーに、将来大スターになって主演男優賞を受賞した暁にする演説として聞かせたものだった。それをTVで見たパップーも、オーム・カプールがオーム・プラカーシュの生まれ変わりであることを信じるようになる。また、たまたま「Om

Shanti Om」のセット跡を訪れたことで、オーム・カプールには前世の記憶が戻って来る。オームはベーラーやパップーと涙の再会をする。

また、主演男優賞受賞記念のパーティーで、オーム・カプールはムケーシュ・メヘラーと出会う。ムケーシュはシャーンティの死と「Om Shanti

Om」制作中止の後、ハリウッドに渡って映画を制作していた。だが、30年振りにインドに帰り、オーム・カプールを主演に新しい映画を制作しようと考えていた。オームはシャーンティを殺したのがムケーシュであることに気付き、彼に復讐をすることを決意する。そのために、オームはムケーシュに、30年前に制作中止となった「Om

Shanti Om」の再制作を提案し、承諾させる。

ムケーシュが米国に行っている間に、オームはシャーンティ役の女性を探す。その中で見つけたのが、シャーンティに瓜二つのサンディー(ディーピカー・パードゥコーン)であった。オームはベーラーやパップーと協力してサンディーをシャーンティに仕立て上げる。だが、ムケーシュにはシャーンティの役として別の女性ドリー(ユヴィカー・チャウドリー)を紹介する。また、ロケ地はわざと、かつて同映画が撮影される予定だった場所を選んだ。新「Om

Shanti Om」の制作がスタートした。

オームはサンディーを幽霊のように見せ、ロケ見学や試写を見に来たムケーシュを度々驚かす。ムケーシュはシャーンティの幽霊を見て肝を冷やすが、密かに生身の女性がシャーンティの幽霊を演じていることを突き止めてしまう。オームがムケーシュへの復讐の最後の場として選んだのは、シャーンティが殺された豪華邸宅セット跡であった。だが、もはやシャーンティの幽霊が偽者であることを知っていたムケーシュは怖がらなかった。裁判で自分がシャーンティを殺したことを立証することは出来ないと開き直り、シャーンティの幽霊、つまりサンディーを攻撃しようとする。だが、実はそれは本物のシャーンティの幽霊であった。シャーンティはムケーシュに復讐を果たし、オームに微笑んで消えて行く。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

世界に女流映画監督は少なくないが、徹底して娯楽映画志向の女流映画監督はファラー・カーンぐらいしかいないのではなかろうか?女性監督というのは得てしてシリアスな映画ばかりを作ったり、「女性ならではの視点」にやけにこだわったりするものだ。だが、ファラー・カーンは全く違う。彼女の映画にそのような要素は微塵も感じられない。彼女は映画が娯楽の王様としてあるべき姿をよく理解しており、観客を徹底的に楽しませると同時に、自身も楽しんで映画を作ることを知っている。しかも、驚くべきことに、彼女の娯楽映画のセンスは、ボリウッド娯楽映画界の名だたる男性監督を凌ぐものがある。前作「Main

Hoon Na」もインド映画のエッセンスが詰まった傑作であったが、今作「Om Shanti Om」はそれを上回る娯楽大作に仕上がっている。これはもはやインド映画賛歌と言ってもよい。「Om

Shanti Om」は、インド娯楽映画の面白さを理解出来る人全てが楽しめる映画だと断言していい。

「Om Shanti Om」の前半は1977年のボンベイが舞台となる。登場人物の服装はいわゆる70年代ファッション。スバーシュ・ガーイー監督、リシ・カプール主演の「Karz」(1980年)のミュージカル「Om

Shanti Om」の映像を初めとした、当時の映画の映像を利用または再現したシーンが頻繁に登場する。この時代のインド映画が好きな人には堪らない演出であろう。また、デーヴ・アーナンドやマノージ・クマールのそっくりさん男優が出演する他、本物か偽者か分からないがゴーヴィンダーの芸名の由来もちょっとだけ出て来て、インド映画ファンにはニンマリのシーン続出である。さらに前半では、タミル語映画、特にラジニーカーント映画のパロディーも登場し、爆笑は必至である。

後半ではフィルムフェア賞の授賞式があり、最近のヒット作のパロディーが出て来る。例えば「Dhoom 5」とか、「Phir Bhi Dil Hai

N.R.I.」とか、「Main Bhi Hoon Na」など。安っぽいパロディーではあるが、やはりインド映画ファンは腹を抱えて笑ってしまうだろう。

インド映画において輪廻転生は、他の国の映画にはなかなか見られない重要なテーマである。輪廻転生がストーリーに組み込まれた映画は、ビマル・ロイ監督の「Madhumati」(1958年)が先駆けとなり、スッバー・ラーオ監督の「Milan」(1967年)、ラーム・マーヘーシュワリー監督の「Neel

Kamal」(1968年)、シャクティ・サーマンタ監督の「Mehbooba」(1976年)、チェータン・アーナンド監督の「Kudrat」(1981年)、グルザール監督の「Lekin...」(1990年)、ラーケーシュ・ローシャン監督の「Karan

Arjun」(1995年)に引き継がれた。また、「Om Shanti Om」でパロディー化された「Karz」も輪廻転生をテーマにした映画である。こう見ると、50年代以来、全ての年代において輪廻転生のインド映画が作られて来ていることが分かる。21世紀に公開された輪廻転生復讐劇「Om

Shanti Om」は、それらの伝統を受け継ぐ作品と言える。

ホラー映画的な要素をうまくストーリーに組み込んでいたことも高く評価出来る。「Bhool Bhulaiyaa」の映画評でも書いたが、ホラー映画という新たなジャンルに挑戦し始めたインド映画界が達成しなければならなかった最終的な課題は、ホラー映画のテクニックを、あらゆる情感の詰まったインド映画の手法に完全に吸収することである。「Bhool

Bhulaiyaa」でそれは一応の完成を見たが、「Om Shanti Om」はそれ以上に巧みに吸収していた。

豪華特別出演俳優陣もインド映画ファンには嬉しい限りだ。ボリウッドのありとあらゆる俳優たちがチョイ役で映画に出演する。特にタイトル曲「Om Shanti

Om」のダンスシーンで大量の人気男優・女優が出演し、その豪華さにはただただ圧倒されてしまう。はっきり言って、「Om Shanti Om」に出演した俳優を挙げるより、出演しなかった俳優を挙げる方が早いくらいである。覚えている範囲、認識出来た範囲で、特別出演俳優などを挙げて行くと、ダルメーンドラ、リシ・カプール、スバーシュ・ガーイー、ラーケーシュ・ローシャン、サンジャイ・ダット、サルマーン・カーン、アビシェーク・バッチャン、アクシャイ・クマール、リティク・ローシャン、サイフ・アリー・カーン、ゴーヴィンダー、ボビー・デーオール、スニール・シェッティー、アルバーズ・カーン、ザイド・カーン、ディノ・モレア、リテーシュ・デーシュムク、アーフターブ・シヴダーサーニー、トゥシャール・カプール、カラン・ジャウハル、レーカー、シャバーナー・アーズミー、ジューヒー・チャーウラー、カリシュマー・カプール、ラーニー・ムカルジー、プリーティ・ズィンター、カージョール、タッブー、シルパー・シェッティー、ウルミラー・マートーンドカル、プリヤンカー・チョープラー、ラーラー・ダッター、ディーヤー・ミルザー、アミーシャー・パテール、ヴィディヤー・バーラン、アムリター・アローラー、マライカー・アローラー・カーンなどである。また、ファラー・カーン監督自身も映画中にカメオ出演しているし、「Main

Hoon Na」と同様にスタッフ一同が最後に登場する。

主演のシャールク・カーンはリラックスした演技を見せていた。踊りも頻繁に披露しており、当然のことながら、シャールク・ファンには必見の映画となっている。70年代ファッションのシャールクも面白い。だが、大半の観客の視線は新人女優ディーピカー・パードゥコーンに注がれることだろう。ディーピカーは世界チャンピオンにも輝いた偉大なインド人バドミントン選手プラカーシュ・パードゥコーンの娘であり、カンナダ語映画「Aishwariya」(2006年)で既にデビュー済みながら、ヒンディー語映画界ではこの「Om

Shanti Om」がデビュー作となる。その美貌とオーラから、新世代のアイシュワリヤー・ラーイに目されている。果たしてその演技力はどんなものかと思っていたが、表情の幅が広く、踊りも下手ではなく、噂通りの期待の新人だと感じた。順調にヒット作を重ねて行けば、ボリウッドの新たな女神に君臨出来るのではないかと思う。

シュレーヤス・タルパデーやアルジュン・ラームパールと言った俳優たちがシャールク・カーンと共演するのは当初違和感を感じていたが、2人ともベストの演技を見せており、とても良かった。特に、今までなかなか波に乗れなかったアルジュンが、悪役として見事に羽ばたいた姿を見ることが出来て感無量であった。

音楽はヴィシャール・シェーカル。「Dard-E-Disco」、「Om Shanti Om」など、ノリノリのダンスナンバーが揃っており、サントラCDはお買い得だ。

「Om Shanti Om」は、ディーワーリー公開作の名に恥じない傑作娯楽映画である。これぞインド映画の真髄。インド映画を愛する全ての人に見てもらいたい。

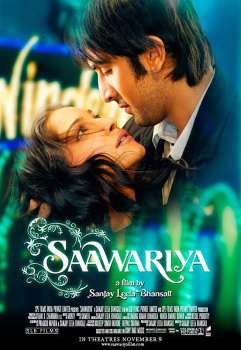

ディーワーリーにファラー・カーン監督の「Om Shanti Om」と一騎打ちすることになったのは、サンジャイ・リーラー・バーンサーリー監督の「Saawariya」。既にインド映画界ではバーンサーリー監督は名前で観客を呼び込むことが出来る映画監督になっており、ファラー・カーン監督にとって相手に不足はない。ただ、キャストの面では「Saawariya」の方が不利だ。主演のヒーローとヒロインは2人とも実力未知数の新人俳優。ただし、ヒーローは往年の名優リシ・カプールの息子、ヒロインは今も現役の男優アニル・カプールの娘であり、話題には事欠かない。さらに、サルマーン・カーンとラーニー・ムカルジーという、バーンサーリー監督と関係の深い人気スターが脇役を演じており、新人サポート体制はバッチリだ。「Om

Shanti Om」に続いてこの映画を鑑賞した。

題名:Saawariya

読み:サーワリヤー

意味:愛しい人

邦題:サーワリヤー

監督:サンジャイ・リーラー・バーンサーリー

制作:サンジャイ・リーラー・バーンサーリー

音楽:モンティー

衣裳:アヌラーダー・ヴァキール、サンジャイ・リーラー・バーンサーリー、ラージェーシュ・プラタープ・スィン、ラザー・シャリーフィー

出演:ランビール・カプール、ソーナム・カプール、サルマーン・カーン、ラーニー・ムカルジー、ゾーラー・セヘガル

備考:PVRベンガルールで鑑賞。

ソーナム・カプール(左)とランビール・カプール(右)

| あらすじ |

中世と近代、インドとヨーロッパが融合したような、とある不思議な町。売春婦のグラービー(ラーニー・ムカルジー)はある日、他所から来た若いミュージシャン、ラージ(ランビール・カプール)と出会う。グラービーの助言に従い、ラージは老婆リリアン(ゾーラー・セヘガル)のゲストハウスに住むようになり、バーで歌を歌って生計を立て始める。

ある日ラージは橋の上で不思議な女性サキーナー(ソーナム・カプール)と出会い、一目惚れしてしまう。ラージはサキーナーを口説くが、彼女にはイマーン(サルマーン・カーン)という意中の人がいることを知る。イマーンはある雨の日にサキーナーの家にやって来た借家人であった。イマーンとサキーナーはすぐに恋に落ちたが、イマーンは再び帰って来ることを約束して旅立ってしまう。その日から彼女はイマーンの帰りを待ち続けていた。

サキーナーはラージに手紙を渡し、イマーンに届けるように頼むが、嫉妬したラージはその手紙を焼き捨ててしまう。だが、罪に苛まれたラージは、伝言だけでも伝えようと隣町へ出掛ける。だが、サキーナーが手紙に書いた宛先にあるゲストハウスにはイマーンという人物はいなかった。喜んだラージは、帰って来た後、サキーナーにプロポーズする。

サキーナーはラージのプロポーズを真剣に受け止めないが、次第に彼に心を開くようになる。だが、サキーナーの心からイマーンを取り除くことは出来なかった。サキーナーに拒絶されたラージは落ち込み、グラービーの部屋を訪ねる。だが、グラービーもラージを拒絶し、外に放り出す。ラージは警備員と乱闘になり、殴り倒される。

だが、ボロボロになったラージに対しサキーナーは、イマーンのことを諦め、ラージを受け入れることを伝える。喜びに震えるラージ。だが、そのときイマーンが帰って来てしまう。サキーナーはイマーンを選び、彼と共に去って行ってしまう。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

「Saawariya」の世界観は独特だ。西洋風の街並みの中に、モスクがあったり、ウルドゥー語の看板があったり、細密画テイストの壁画が描かれていたり、巨大なブッダの頭像があったりする。外套を着た英国風の人々が行き交う一方で、サーリーを着た売春婦が街頭に立ち、ヴェネツィア風の運河が街中を流れる一方で、通貨はインドドルピーが通用している。常に夜で、いつまで経っても昼がやって来ない。個人的には、1857年のインド大反乱がなかったらムガル朝がそのまま命脈を保って、ムガル文化と西洋文化が融合したこんな世界になっていたかもしれない、と思えた。また、サンジャイ・リーラー・バーンサーリー監督自身の映画である「Devdas」(2002年)と「Black」(2005年)の世界観を足して2で割ったようにも思えた。冒頭のナレーションでは、「世界のどこにもない街」と説明されていた。間違いなく、「Saawariya」のセット、衣装、美術は高く評価出来る。光と影の使い方も非常にうまかった。

だが、ストーリーはシンプルかつ意味不明である。ロシア人作家ドストエフスキーの短編小説「白夜」をベースにしたようだが、観客を置き去りにした展開が続いた。ただでさえ世界観が独特過ぎる上に、登場人物の心情がよく読めないので、何が起こっているのか理解出来ない。ハッピーエンドでないばかりか、ここまで引っ張っておいてこんな終わり方かよ、という納得の行かないものであった。テンポが遅いのもイライラさせられる。ミュージカル・シーンも多過ぎて食傷気味であった。インドの一般的な観客を全く切り捨てた脚本には大いに疑問を感じた。

新人俳優たちも100点満点のデビューとは言いがたい。アニル・カプールの娘ソーナム・カプールは、幸い父親に似ず、けっこうかわいい。だが、演技力を要する見せ場に欠け、踊りの披露も最小限に留まったため、まだ実力は未知数のままであった。リシ・カプールの息子ランビール・カプールは逆に、最初から最後まで出ずっぱりだったのだが、奇妙な顔に奇妙な言動が重なり、気味の悪い俳優という印象を受けてしまった。特にダンスシーンなどでの体の動かし方が気持ち悪い。リティク・ローシャン系の踊りを目指しているように思えたが、今一歩足りない部分があり、変な踊りになってしまっていた。ただ、踊りが下手ではないので、見込みはある。序盤ではタオル一枚だけを身にまとって全裸で爽やかに踊るシーンがあるので必見である。

今回は脇役に回ったラーニー・ムカルジー。「Laaga Chunari Mein Daag」(2007年)で娼婦を演じたばかりだったのだが、またも売春婦役で、こういう役柄が定着してしまわないか心配だ。ただ、「Mangal

Pandey」(2005年)の頃に比べたら売春婦っぽくなり、演技に上達が見られた。サルマーン・カーンは一瞬のみの出演であった。脇役の中で一番存在感を示したのは95歳の超高齢女優ゾーラー・セヘガルであろう。彼女ぐらいのレベルになると、もはや演技云々の問題ではなく、存在そのものが賞賛に値する。

音楽はモンティー。「Saawariya」が唯一「Om Shanti Om」に勝っているのは音楽である。タイトル曲の「Saawariya」は、アコースティック・ギターのメロディーやコーラスが爽快な名曲である。

先にも述べたが、この映画の世界観は独特で、街中で使われている文字は、アルファベットかウルドゥーとなっている。ヒンディー文字はほんの申し訳程度に登場するだけだ。西洋の中世的街並みにウルドゥー文字が書かれているのは非常に目新しかった。また、ヒロインのサキーナーがイスラーム教徒であるためか、セリフにはウルドゥー語彙が多かった。

故意か偶然か「Om Shanti Om」と「Saawariya」には細かい部分で共通点が多かった。前者の冒頭では「Karz」(1980年)のミュージカル「Om

Shanti Om」の映像が使われ、リシ・カプールが「君は今まで誰かに恋をしたかい?君は今まで誰かに心を寄せたかい?僕も恋をしたよ!」というぶっ飛んだセリフをしゃべるが、後者ではリシ・カプールの息子ランビール・カプールが同様のセリフをしゃべる。また、両方の映画で「Mughal-e-Azam」(1960年)に関する小ネタが出て来た。

「Saawariya」は、鳴り物入りで公開された割には、面白さに欠ける映画であった。サンジャイ・リーラー・バーンサーリー監督はどうも技巧に凝り過ぎてしまったように思える。ディーワーリーの2大作一騎打ちは、大差で「Om

Shanti Om」に軍配を上げたい。また、大物新人俳優3人のデビュー対決もディーピカー・パードゥコーンの圧勝である。

北インドの主要観光都市であるデリー、ジャイプル、アーグラーは、ちょうど三角形を描くその位置関係から、一般に「黄金の三角形」と呼ばれる。ルート上には世界遺産が合計6つもあり、しかも北インドのエッセンスをバランスよく手軽に楽しめることから、短期観光客の間で絶大な人気を誇る。もっとも、観光資源が豊富な3ポイントさえ揃えば「~の三角形」というのは簡単に命名可能で、インドの他の地域にも適用出来そうだ。今回、ディーワーリー祭の休日を利用して、カルナータカ州南部の観光地3ヶ所を巡って来た。シュラヴァナベラゴラ、ハレビードゥ、ベールールの三都市である。ちょうどこの三角形の中心にはハーサンという同名県の県都があり、宿泊の拠点にしやすい。デリー、ジャイプル、アーグラーの黄金の三角形ほど派手さはないが、決して失望はしない渋い遺跡群を見ることが出来るため、カルナータカ州の「いぶし銀の三角形」と命名したい。ハーサンを拠点にし、タクシーを利用して早朝から巡れば1日で3ヶ所を観光することが可能だと思われるが、バンガロールから1泊2日の旅程で旅行したため、初日にハーサンの南にあるシュラヴァナベラゴラを観光し、2日目に北にあるハレビードゥとベールールを巡った。

バンガロールからハーサンまでは4時間半ほど、バスの運賃は98ルピー。ハーサンはバンガロールとマンガロールを結ぶ国道48号線(NH48)上にあり、交通の便はいい。長距離バススタンドに着いた途端にハーサン行きのバスが見つかった。途中昼食休憩を挟み、ハーサンには午後3時頃到着した。

ハーサンの標高は934mで、標高920mのバンガロールと似た快適な気候の街であった。周辺は田園と湖と森林がどこまでも続き、風景画のような美しさだった。市街地は道路拡張のための再開発が行われており、荒涼としていたが、郊外には新しい住宅が点々と並び、これから爆発的に発展しそうな雰囲気であった。また、ハーサンにはインド宇宙開発機関(ISRO)のマスター・コントロール・ファシリティーがあり、ここからISROによって打ち上げられた衛星の制御が行われている。ハーサンは現在、カルナータカ州で4番目に大きい街である。

ハーサンでは、バススタンドやタクシースタンドに近い、戦略的立地のサンマーン・レジデンシーというゲストハウスに泊まることにした。まだ真新しい小さなゲストハウスで、家族経営のような親近感があった。部屋にはいくつかオプションがあったが、1泊600ルピーのデラックス・ルームに宿泊した。バスルーム付き、TV、タオル、石鹸、シャンプーなど完備で、チェックアウトは24時間制である。

チェックインを済ませた後、タクシースタンドでタクシーに乗り込み、シュラヴァナベラゴラへ向かうことにした。料金は往復で700ルピー。英語をある程度理解し、無口で感じのいいドライバーに会えたので幸運であった。ハーサンからシュラヴァナベラゴラまでは48km。非常に美しい風景を楽しみながら、1時間弱で到着した。

シュラヴァナベラゴラの南にそびえ立つ岩山、ヴィンディヤギリ

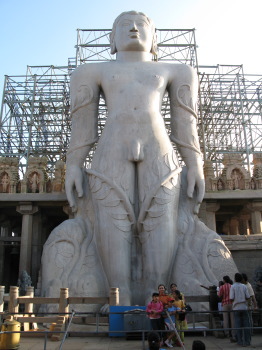

シュラヴァナベラゴラは、チャンドラギリとヴィンディヤギリと呼ばれる2つの岩山に囲まれた門前町で、ジャイナ教の重要な聖地となっている。岩山の間にはカリヤーニーと言う池があるが、これはベラゴラ(白い池)とも呼ばれ、地名の由来となった。岩山の上や町中にはいくつもの寺院が点在しているが、シュラヴァナベラゴラの名を世界的に有名にしているのは、ヴィンディヤギリの頂上にある高さ17.5mの白花崗岩の立像、ゴーマテーシュワラ像である。バーフバリー像とも呼ばれるこの巨大な像は、一枚岩の彫像としては世界最大となる。4世紀から10世紀までカルナータカ地方を支配した西ガンガー朝の時代、チャームンダラーヤまたはチャーヴンダラーヤ(940-989年)という名の将軍によって981年頃に建造されたと言われている。

カリヤーニー(池)とチャンドラギリ(岩山)

ヴィンディヤギリの山腹から撮影

また、チャンドラギリには、紀元前3世紀にアショーカ王によって建造されたと言われる寺院も残っている。だが、シュラヴァナベラゴラの目玉はやはりゴーマテーシュワラ像であり、今回はヴィンディヤギリにしか登らなかった。

ヴィンディヤギリ自体が一枚岩の岩山となっており、麓から山頂までは合計614段の階段が掘られている。宗教的聖地であるため、靴や靴下を履いて登ることは許されず、麓で裸足にならなければならない。当然、酷暑期には日光によって岩の階段は高熱を持ち、ヴィンディヤギリ登頂は苦行同然となる。幸いなことに現在は気候も穏やかで、日も傾きかけた午後4時過ぎに登山を開始したため、階段の暑さに苦しめられることはなかった。

ヴィンディヤギリ登頂開始

登山と言っても地表から143mほどの低い山なので、頂上にあるブラフマデーヴァル寺院には15分ほどで到着した。寺院の本尊はもちろん世界最大の一枚岩の立像ゴーマテーシュワラ像。本殿に足を踏み入れた瞬間、目の前に全裸の巨像がそびえ立っていた。ジャイナ教の聖者は、所有欲や性欲の完全なる克服を示すため、全裸の姿で表される。坐像はまだしも、立像になるとどうしてもフルチン姿になってしまうのである。

ゴーマテーシュワラ像

ジャイナ教では主に24人のティールタンカラ(導師)が信仰されているが、ゴーマテーシュワラ(バーフバリー)は、ジャイナ教の祖師で第1番目のティールタンカラのリシャバ(アーディナート)の息子に過ぎず、ティールタンカラの1人ではない。だが、バーフバリーの石像や銅像は多数造られて来た。王子だったバーフバリーが遊行者になった経緯は以下のように伝えられている。

アヨーディヤーの王リシャバには、バラタとバーフバリーという2人の息子がいた。リシャバは、王位を捨てて遊行の旅に出る前に、2人の息子のために王国を分割した。だが、チャクラヴァルティー(世界の覇者)になる野望を抱いていたバラタは、バーフバリーの領土も手に入れようとした。バーフバリーも屈服しなかったため、2人の兄弟の間で戦争が勃発しそうになった。だが、両国の宰相の尽力により、軍隊同士の血で血を洗う戦争は回避され、代わりにバラタとバーフバリーが3種類の競技による一騎打ちを行って勝敗を決することになった。

最初の競技はドリシュティユッダ。2人が対面し合い、お互いを瞬きせずに凝視し合う。最初に瞬きをした方が負けである。次の競技はジャラユッダ。2人が池の中に入って向き合い、お互いに水を掛け合う。最初に顔をそらした方が負けである。最後の競技はマッラユッダ、相撲である。これら3つの競技においてバーフバリーはバラタを圧倒し、勝利を収めた。敗北を認めたくないバラタは、チャクラ(円盤状の武器)を投げつけてバーフバリーを攻撃したが、チャクラはバーフバリーの体の周囲を回るだけで、彼を傷付けることは出来なかった。

一方、勝利を収めたバーフバリーであったが、怒りや欲望や自惚れは無益な争いを生むだけであることを悟り、王位や世俗を捨てて遊行者になることを決意した。バーフバリーは直立不動の姿勢で瞑想を始めた。いつしか彼の足元には蟻塚ができ、蛇が住み着くようになった。また、ツタが彼の手足に絡みついた。瞑想を始めてから1年後、遂にバーフバリーは悟りを開いた。

休日の割には境内に人は少なく、ゴーマテーシュワラ像をマッタリと鑑賞することが出来た。バーフバリーのエピソードから察するに、このゴーマテーシュワラ像は苦行中・瞑想中のバーフバリーなのであろう。ゴーマテーシュワラの顔は、苦行の苦しさが表現されているし、体にはツタが巻きついている。この像こそが、直立不動の瞑想の末に悟りを開いたバーフバリー自身だとも考えられている。ジャイナ教の聖人が巨大なのは、昔の人はこれだけの身長があったと考えられているからだ。つまり実物大なのである。どうしても視線は股間に行ってしまうが、包皮が渦を巻いているのが何とも神々しかった。よく見ると包皮は右巻きだったが、右巻きの法螺貝などと関係があったりするのであろうか?ちなみにペニスの長さは122cmらしい。また、足元にあるのは蟻塚だと思われるが、いろいろな文字が刻まれていた。丸っこいのは昔のカンナダ文字のようだが、注目すべきは左足のそばに彫られているデーヴナーグリー文字である。これは確認されている中で最古のマラーティー語碑文であり、「shrī

chāvundarāye karaviyale shrī gangarāye suttāle karaviyale」と書かれている。「ガンガー朝のチャーヴンダラーヤによって建造された」みたいな意味であろう。

直立不動のゴーマテーシュワラの像の写真を撮っていたら、何となくインド人の写真撮影をしているような気分になって来た。インド人はカメラを向けるとなぜか「気をつけ」の体勢を取ることが多い。バーフバリーもやはりインド人であったか・・・。

ヴィンディヤギリには、ブラフマデーヴァル寺院やゴーマテーシュワラ像の他にも、いくつか寺院や遺構や碑文が残っていた。ヴィンディヤギリの頂上からの眺めは最高だったし、夕日も美しかった。

チャンドラギリ頂上から眺めたシュラヴァナベラゴラ

チャンドラギリ中腹の遺跡から夕日を撮影

ところで、シュラヴァナベラゴラでは12年に一度、マハーマスタカービシェーカと呼ばれる大祭が開かれる。これは、チャームンダラーヤがゴーマテーシュワラ像を建立したときから続いているとされる祭りで、像の上から、水、ココナッツ汁、サトウキビ汁、牛乳、米粉、ウコン粉、サフラン、花など、様々な品物が次々に降り注がれる。注がれる品物によって、ゴーマテーシュワラ像の色は全く変わってしまう。マハーマスタカービシェーカ祭は2006年2月に行われたばかりで、全国的なニュースになっていた。次回は2018年となる。

マハーマスタカービシェーカ中のゴーマテーシュワラ像

午後6時前にはシュラヴァナベラゴラ観光を終え、ハーサンに帰って来たのは7時頃であった。今年は南インドのディーワーリーが8日(木)、北インドのディーワーリーが9日(金)で、それが終わったら生活は通常運転に戻るかと思っていたが、どうもこの辺りでは連休全体がディーワーリー扱いとなっているようで、10日になってもしぶとく花火が上がっていた。市場ではシャッターを閉めている店が多く、レストランも開いていないところが少なくなかった。仕方がないので夕食はバススタンドに併設されているカダンバというヴェジ・レストランで食べた。ミールス20ルピーという格安の値段で、半分立ち食いのようなレイアウトだったが、濃厚な味でおいしかった。経験上、バススタンドのレストランは意外に美味であることが多い。

インドにおいて、建築よりもむしろ彫刻によって有名な寺院と言えば、マディヤ・プラデーシュ州のカジュラーホーの寺院群や、オリッサ州のコーナーラクの太陽寺院が挙げられる。どちらも世界遺産に登録されており、インドの主要な観光地に必ず含まれる。だが、南インドにも特に繊細な彫刻で観光客を惹き付ける寺院群がある。それらは、カジュラーホーのように一ヶ所に集中していないし、コーナーラクの太陽寺院ほど大規模なものでもないが、ひとつだけ共通点がある。それは、1006年から1346年までデカン南部を支配したホイサラ朝の建築であることである。南インドでは、前期チャールキャ朝(500-750年)、ラーシュトラクータ朝(753-972朝)、後期チャールキャ朝(973-1200年)と発展して来たヒンドゥー教の寺院建築と彫刻は、ホイサラ朝の時代に最高潮に達した。ホイサラ朝の寺院はカルナータカ州中南部に散在しているが、3つの寺院が特に有名だ。ソームナートプルのケーシャヴァ寺院、ベールールのチャンナケーシャヴァ寺院、ハレビードゥのホイサレーシュワラ寺院である。この中で、マイソール近くにあるソームナートプルだけは離れているが、ベールールとハレビードゥの間の距離はわずか17kmほどである。ソームナートプルは2006年1月に既に訪れており(参照)、ベールールとハレビードゥもいつか訪れてみたいと思っていた。ベールールとハレビードゥはハーサンからそれぞれ38km、33kmと近く、シュラヴァナベラゴラと合わせて観光するのに適した位置にある。今日は朝からタクシーでこれらの町を巡った(900ルピー)。

ハーサンからベールールまでは1時間弱の道のりであった。ベールールはいかにも門前町として栄えて来たようなレイアウトの町であったが、イスラーム教のモスクも目立った。チャンナケーシャヴァ寺院の入場料は無料だったが、ガイドは一律150ルピーであった。これは後に訪れるハレビードゥのホイサレーシュワラ寺院でも同様であった。ソームナートプルでは外国人は入場料として100ルピーを取られたのだが、ここでは方針が異なるようだ。これらの寺院が、地元の参拝客も訪れる生きた寺院であることがその理由だと思うが、入場料ではなくガイド料で観光地運営・整備の資金を集める方法はいいアイデアだと思う。是非ともインドの他の観光地もこのようなシステムにしてもらいたい。入場料は最小限に抑える代わりに、観光客用ガイドを正式に訓練して組織し、ガイド料を一律高めに設定すれば、周辺地域の雇用創出にもなるし、ガイド料が多少高くても質の高いガイドが受けられることで納得が行く。外国人だけ法外な入場料を取られ、かと言って豪華なチケットがもらえたり特別待遇(通常立入禁止の区域に入れたり、暗闇で照明サービスが受けられたり)が受けられたりするような特典がある訳でもなく、しかもガイド代は別に取られるという、現在インド考古局(ASI)が採用している遺跡の入場料体系は、逆差別的で時代遅れだと思う。

チャンナケーシャヴァ寺院

ホイサラ建築の寺院は平面的な構造で、高い建築が少なく、遠くから目立たない。ホイサラ朝の最盛期を築き上げたヴィシュヌヴァルダナ(在位1108-1142年)によって1117年に建造が開始されたチャンナケーシャヴァ寺院も例外ではない。一応チャンナケーシャヴァ寺院にはゴープラム(塔門)があったが、これは後世の追加のようで、しかもそれほど高くなかった。よって、タクシーで行くとチャンナケーシャヴァ寺院にいきなり着いてしまった印象を受けた。寺院のだだっ広い境内には複数の建築物が並んでいたが、中心にあるのがチャンナケーシャヴァ寺院であった。一段高い基壇の上に建っており、北、東、南に入り口があった。西側は聖室となっており、この部分の基壇や壁は星型をしている。星型プランの建築は後期チャールキャ朝時代に始まり、ホイサラ朝時代に受け継がれて完成した。建築者のヴィシュヌワルダナは元々ジャイナ教徒だったが、宗教改革者ラーマーヌジャの影響によってヴィシュヌ派に改宗したとされており、チャンナケーシャヴァ寺院はヴィシュヌ神を祀っている。寺院の建材は石鹸石である。

チャンナケーシャヴァ寺院の俯瞰図

下の部分(聖室周辺)が星型になっている

チャンナケーシャヴァ寺院の見所は何と言っても壁面の彫刻だ。神、女神、天女、動物などをモチーフにした数々の繊細かつダイナミックな彫刻が寺院の内外を埋め尽くす。寺院入り口の上部には人獅子ナラスィンハの彫刻が必ず彫られているが、これはホイサラ王家の氏神がナラスィンハだったからである。

東門の彫刻

上部にはナラスィンハの彫刻

寺院の外壁の上部には、合計42体の天女の像が並んでいる。天女は1人1人違ったポーズを取っている。ある者は鏡で自分の美貌に見とれる自惚れやさんで、ある者は弓を射る勇壮な女戦士である。長い髪を絞っている者もあれば、踊りを踊っている者もいる。

左から、鏡を見る天女、踊りを踊る天女、女占い師

外壁の中腹には、ヒンドゥー教の様々な神格の彫刻が並んでいる。やはりナラスィンハの像がいくつもあった。

ナラスィンハ像

聖室の外壁の下部には3種類の彫刻が並んでいた。下から象、ライオン、馬である。これはそれぞれ、力、勇気、スピードを象徴していると言う。

下から象、ライオン、馬の彫刻

寺院内部の彫刻も素晴らしい。聖室の入り口、天井、柱など、余すところなく彫刻が施されていた。着いたときには聖室は閉まっていたが、11時にご開帳があり、本尊のヴィシュヌ像を拝むことが出来た。中心には円形の基壇が設けられていたが、これはかつてデーヴァダーシーたちが踊りを踊るステージだったらしい。現在、その基壇の真ん中にはサーチライトが置かれており、10ルピーを払えば内部の彫刻を照らしてくれる。聖室の入り口の彫刻の他、繊細なモーヒニー像(悪魔を退治するため美女に変身したヴィシュヌ神)が彫られた柱や、108の神が彫られた柱が主な見所となっている。

聖室入り口

108神の柱

見事な彫刻の秘密は、近辺で採れる石鹸石にあるようだ。石鹸石は、採石時には柔らかく、しばらく空気にさらされると硬くなる性質を持っている。よって、採石直後の柔らかい内に彫刻を施しておけば繊細な造形が可能で、しかも硬くなった後は高い保存能力を発揮する。周囲の環境が芸術に与える影響は多大である。また、芸術の成熟のためには優れた材料と共に優れた職人の存在も不可欠だ。インドでは、古い寺院の彫刻を誰が彫ったかは不明であることがほとんどだが、ホイサラ朝の寺院には、彫刻家の署名や自画像が残っており、彫刻家が高いステータスを持っていたことが伺われる。実際、この地域は優れた彫刻家を何人も輩出して来た。だが、ハンピーで有名なヴィジャヤナガラ朝が16世紀に衰退すると、彫刻家たちも大事業に参加する機会を失い、白檀や象牙の小物を売って生計を立てる手工芸職人に身を落とした。観光地で売られている彫像などのお土産を作っている人々は、寺院に優れた彫刻を提供した彫刻家たちの末裔なのである。

ベールールのチャンナケーシャヴァ寺院を見終わった後は、そこから17km離れた場所にあるハレビードゥへ向かった。ハレビードゥはかつてドワーラサムドラと呼ばれ、12~13世紀にホイサラ朝の首都が置かれていた場所である。「海の戸」という名前の通り、ハレビードゥは巨大な湖の畔にある。しかし、1311年にデリーのアラーウッディーン・キルジーの将軍マリク・カフールの侵略を受け、富という富を略奪される。さらに1326年にはデリーのムハンマド・ビン・トゥグラクの侵略を受け、再び徹底的な略奪を被った。その後ハレビードゥは放置され、廃墟と化した。ハレビードゥとは地元の言葉で「廃墟の村」という意味である。ドワーラサムドラの栄華の象徴であったホイサレーシュワラ寺院も侵略によって多大な損害を被ったようだが、カルナータカ州政府によって修復が行われたおかげか、現在ではそのような破壊と侵略の歴史を感じさせない、保存状態が比較的良好な遺跡になっている。将来的にはユネスコ世界遺産に登録される可能性もある。

ホイサレーシュワラ寺院

ホイサレーシュワラ寺院は、ヴィシュヌヴァルダナの宰相ケートゥマッラによって1121年に建造が開始され、完成には105年の歳月が費やされたとされる。もっとも、細部を観察すると作りかけの部分があり、未完成のまま放置された寺院とも言われている。だが、規模はベールールのチャンナケーシャヴァ寺院よりも大きく、その彫刻のレベルはインド最高峰と断言することが出来る。チャンナケーシャヴァ寺院はヴィシュヌ寺院だったが、ホイサレーシュワラ寺院はシヴァリンガを祀るシヴァ寺院である。構造はユニークで、ちょうど2つの寺院が回廊で結ばれた形になっており、2つの聖室を擁している。それぞれの聖室の正面には、シヴァの乗り物であるナンディーの像が座す独立した堂がある。外壁にはチャンナケーシャヴァ寺院以上に優れた彫刻が見られる。やはり聖室の外壁や基壇は星型になっており、外壁を埋め尽くす彫刻が複雑に入り組んでいる。星型プランのひとつの特徴は、外壁の彫刻が複雑な空間を織り成すことにあると思う。彫刻に動きが出るのである。いくつか気に入った彫刻を挙げてみよう。

「マハーバーラタ」の英雄、アルジュン

パーンダヴァの5王子の三男で弓の名手。

象の悪魔を体内から引き裂くシヴァ

シヴァ・ガジャ・サンハーラ・ムールティと呼ばれる。

ガジャースラは強大な力を得たことで慢心しシヴァを攻撃するが、

シヴァはガジャースラを体内から引き裂く。

ゴーヴァルダン山を持ち上げるクリシュナ

クリシュナの人気に嫉妬したインドラ神は

世界中の生物を滅ぼそうと7日7晩雨を降らせる。

クリシュナはゴーヴァルダン山を持ち上げて傘にし、

人間や動物を絶滅から救う。

ヴィシュカンニャー

古代インドで要人暗殺用に養成されていたとされる毒女。

毒性を持っており、交わった者は死亡する。

インドまで遠征したアレキサンダー大王も、

ヴィシュカンニャーと交わったために死んだとされる。

日本語の「ブス」の語源とも言われる。

チャクラヴューハに囚われるアビマンニュ

アビマンニュはアルジュンの息子で、インド人に人気の英雄。

マハーバーラタ戦争第13日目、カウラヴァ軍が編成した無敵の陣形

「チャクラヴューハ(円形の陣)」を単独で突破したが、

脱出方法を教わっていなかったがために敵に取り囲まれ、

奮戦の末に17歳の若さで戦死する。

シカラ3種

ヒンドゥー教寺院のシカラ(塔)にはいくつか種類がある。

左はドラヴィダ様式、中はナガラ様式、右はホイサラ様式。

カイラーシュ山を揺らすラーヴァン

長年の苦行により最強の力を授かったラーヴァンは

奢り高ぶってシヴァの住むカイラーシュ山を揺らすが、

シヴァには敵わず、押し潰されそうになる。

シヴァの熱烈な信者となったラーヴァンはシヴァの賛歌を歌い許される。

シヴァはラーヴァンを気に入り、名剣チャンドラハース(月の剣)を授ける。

ホイサラ朝の歴代の王は芸術を愛好し、積極的に振興したため、ホイサラ朝時代には、建築や彫刻だけでなく、絵画、音楽、舞踊など、あらゆる種類の芸術が絶頂期を迎えた。寺院の外壁の彫刻を順に見て行くと、優雅な踊りのポーズを取っている大小の彫刻がやたら多いことに気付く。神様が、半神が、人間が、皆踊りを踊っているのである。楽器を持った彫刻も無数にある。それらを見ていると、まるで今にも石像が踊り出し、石の中から音楽がしみ出てくるかのようである。石に命を吹き込むだけでなく、リズムと音楽をも吹き込む技術にかけては、カジュラーホーやコーナーラクの寺院よりもこれらのホイサラ様式建築の方が勝っている。これらの彫刻は、古の録音・録画装置と表現しても大袈裟ではない。

踊るサラスワティー

踊るラクシュミー

ラクシュミーが踊っている像は珍しい

バラタナーティヤムのダンサー

当然、内部の彫刻も素晴らしい。柱はホイサラ様式に特徴的な、円盤を重ねたような形のもので、チャンナケーシャヴァ寺院で見られたような繊細な彫刻が施された柱はなかったが、天井の彫刻や、聖室入り口の彫刻などは目を見張るものがあった。2つある聖室にはどちらにもシヴァリンガが祀られていたが、メインは南側のもののようだ。

ホイサレーシュワラ寺院内部

ホイサレーシュワラ寺院の南には、3つのジャイナ教寺院とケーダーレーシュワラ寺院というヒンドゥー教寺院も残っている。ケーダーレーシュワラ寺院は典型的なホイサラ様式の寺院だが、ホイサレーシュワラ寺院に比べたら見劣りがする。ジャイナ教寺院はホイサラ様式と打って変わってどれもシンプルな構造である。これらの寺院は特に優れた点があるわけでもなく、時間がなかったら飛ばしても構わないだろう。ただ、ホイサレーシュワラ寺院の入り口では客引きの攻勢が激しかったが、こちらは閑散としており、ハレビードゥ本来の平和な雰囲気が感じられる。それがこれらのマイナーな寺院の長所だと感じた。

ハレビードゥの住居

赤レンガに白い壁の牧歌的な建築である

また、ホイサレーシュワラ寺院の敷地にはちょっとした博物館がある(入場料2ルピー)。寺院の外壁にあれほど素晴らしい彫刻が残っているので、わざわざ博物館に展示されている彫刻を見る必要もないのだが、インドの博物館は旅行のヒントが見つかる場所であり、あるとどうしても足を運んでしまう。博物館には石像の他、周辺地域の寺院の写真などが展示されていたが、その中で興味深いものを見つけた。ドッダガッダヴァッリという場所にあるラクシュミー寺院である。この寺院はホイサラ様式建築の最初期のもので、それだけでも重要性が高いのだが、それよりも目を惹いたのは、ベタラと呼ばれる悪魔のグロテスクな石像の写真である。グロテスクな石像と言うと、チャッティースガル州のターラーで見たルドラシヴァ像が思い浮かぶが(参照)、それと並ぶくらいに不気味な像であった。是非ともこの目で見てみたかったのだが、ドライバーがドッダガッダヴァッリの場所を知らなかったため、諦めた。後から調べてみたところによると、ドッダガッダヴァッリはハーサンとベールールの間、ハーサンの北13kmのところにあるようだ。「いぶし銀の三角形」のルート上で十分立ち寄れる場所にある。またこの地を訪れることがあったら、そのときは外さずに行ってみたい。

ベールールとハレビードゥの観光を終え、午後2時頃にはハーサンに戻って来た。例によって今日も市場の大半の店が閉まっていたので、バススタンドのレストランで昼食を食べた。午後3時にはチェックアウトをし、再びバススタンドへ向かった。あとはバンガロール行きのバスに乗るだけである。ハーサンは大きな街なので、バンガロール行きバスはすぐに見つかるだろう。この時点で旅ももう終わった気分になっていた。細かい計画なしに旅に出た割には、ここまで順調過ぎるほど充実した旅行になったため、浮かれていたところもあった。だが、本当の地獄はここからだった。

バススタンドに着き、早速バンガロール行きのバスを探した。多数のバンガロール行きバスが停車しており、その内のどれかに乗り込めばよかった。だが、よく見るとどのバスも満席なのである。考えてみれば今日でディーワーリーの連休が終わる。田舎に帰っていた人々が今日一斉にバンガロールへ向かおうとしていた。いわゆるUターンラッシュである。ハーサンからバンガロールまでは少なくとも4時間はかかる。しかも途中にほとんど大きな街はなく、今座れなかったらバンガロールまでずっと座れない可能性が高い。そしてバンガロールに近付くにつれてどんどん乗客が乗り込んで来るのも明白で、そうなると立っている乗客はますます窮屈な思いをしなくてはならなくなる。座って行くのと立ちっ放しで行くのとでは天国と地獄の差だ。よって、バススタンドにバンガロール行きのバスが入って来るたびに、バス待ちの乗客の間で壮絶な席取り合戦が繰り広げられていた。ハーサンのバススタンドは、バンガロール行きの乗客で溢れ返っていた。

ここで冷静にバススタンドの状況を分析してみた。バンガロール行きのバスは2ヶ所から出ていた。1ヶ所は州営バスが発着するプラットフォームであった。こちらは予約が可能なため、慣れた人々は既に席を予約しているだろう。よって、今から州営バスの席を確保するのは困難そうであった。もう1ヶ所は私営バスが発着するプラットフォームである。こちらは予約システムなどないので、誰でも闘うことで席を勝ち取ることが出来る。狙うは私営バスであった。しかし、頻繁にバンガロール行きの私営バスが入って来ていたものの、その途端に人々が群がり、大変な騒ぎになっていた。ちょっとやそっとでは席を勝ち取れそうになかった。これに飛び込まなければならないのか、と思うと武者震いがした。今はまだ日中だが、時間が過ぎれば過ぎるほどバンガロールへ帰ろうとする乗客の数は増えそうで、短期決戦の必要もあった。

ふと見ると、私営バスの発着所に空のバンガロール行きバスが停車していた。そばには車掌らしき人が立っており、その周囲にはバンガロール行きの乗客らしき人々が多数立っていた。どういうことかな、と思って車掌に聞こうとしたら、急に車掌が何やらカンナダ語で一言二言叫び、その途端に周囲にいた人々が一斉にバスの入り口に殺到した。きっと、急に出発の合図を出したのだろう。僕は比較的バスの入り口に近い位置に立っていたため、これはまたとないチャンスと、群集に混じってバスに乗り込もうとした。お互いに押し合いへし合いするためになかなか中に入れなかったのだが、何とかバスの中に入ることに成功した。だが、同時に嫌な予感もしていた。バスに乗り込む瞬間は最もスリの標的になりやすいのである。デリーでも何度もバスに乗り込むときにスリの攻撃を受けたことがある。しかも、ダシャヘラーからディーワーリーにかけての時期は人々が多額の現金を持ち歩く確率が高いため、スリの活動が1年で最も活発になるのである。だが、ハーサンは田舎町であるし、もうディーワーリーも終わったことだし、今回はみんなバンガロールに座って行きたいからこんな殺気立っているのだと思い、いつもよりガードを緩めにしてしまった。そもそもスリを気にしていたら席など取れない。特攻あるのみであった。だが、バスの入り口の混雑を抜け、念のためにズボンのポケットに入っていた財布を確認してみたら、見事になくなっていた。6年以上スリの手にまさぐられ続けたにも関わらず一回もすられた経験のなかった僕が、こんな田舎町でスリの被害に遭ってしまった!そういえば今年のダシャヘラーのときの日記でスリをおちょくる文章を書いていた。スリを笑う者はスリに泣く・・・か。幸い、旅の終わりだったので現金の残額も少なく、今回は相方もいたのでお金がなくて帰れなくなることもなかった。現金の他に、なくなってものすごく困るものは入っていなかったが、唯一、財布にバイクのRCカードが入っていたことだけが痛かった。RCはいわゆる車両登録証で、愛車カリズマのRCカードを持ち歩いていたのだった。バイクを伴わない旅行にもそれを持って来ていたのは、RCカードが身分証明だけでなく、インド政府発行であることからインド人になりすますときにも利用出来るためであったのだが、それがかえって仇となってしまった。RCの再発行手続きは面倒臭そうだ・・・。しかも、これだけの犠牲を払ったにも関わらず、スリのショックで席を確保することに失敗し、すごすごとバスを降りることになった。スリはバスの中にいる可能性が高かったので、一応バスの乗客の中にいるであろうスリに向かって「お金はあげるからカードだけは返して」と訴えてみたが、特に反応はなかった。どこかに財布だけでも捨ててないかとバススタンドを見て回ったが、見つからなかった。警察に報告しようにも、バススタンドの警察のブースには誰もいなかった。前述の通り、バススタンドの混雑は時間が過ぎるほど悪化する可能性が高かったので、潔く諦めるしかなかった。

私営バスの発着所で、懐は軽く、心は重く、何となく立っていたところ、2台のバンガロール行きバスが同時に構内に入って来るのが見えた。瞬時に、これならバス待ちの乗客が分散され、席の確保が容易になりそうだと判断し、勝負に出た。奥の方に止まったバスに向かって走り、バスの中に駆け入ると、最後尾に空席を見つけた。即座にゲット!こうして、大きな犠牲を払いつつも、インド人との壮絶な席取り合戦を制し、バンガロールまで座って行く権利を勝ち取ったのである。

しかし、一度狂い始めた歯車はなかなか正常に戻らなかった。苦労して乗り込んだバスは実は暴走バスで、とてつもなく危険な走行を繰り返した。今にも事故に遭うのではないかと思っていたが、案の定途中で前方のジープに追突してしまった。その場でバスの運転手・車掌とジープの運転手の間で激しい口論が起こった。バスの乗客や近隣の村の人々もそれに加わった。インド人は大体の場合、激しい口論は交わしても手は出さないのだが、今回は一触即発の危険な空気が漂った。だが、言葉が分からないためにますますそう思えたのかもしれない(カルナータカ州の州公用語はカンナダ語である)。限度を超えると暴徒がバスを燃やしたりひっくり返したりするので、逃げる準備もしておかなければならなかった。だがもしここでバスを降りなくてはならなくなると、再び席取り合戦をしなくてはならなくなる。いや、もはやこんな場所ではバスに乗れることだけでも幸運で、座ってバンガロールに行くことなど論外だ。どうなるか心配であった。10分以上怒鳴り合いが続いた。だが、何とか折り合いがついたようで、バスは再び動き出した。お金で解決したようであった。

しかし、解決したように見えた問題はこれだけでは済まなかった。バスが、バンガロールとマンガロールを結ぶ国道48号線(NH48)と、バンガロールとプーネー、ムンバイーを結ぶ国道4号線(NH4)の交差点に差し掛かったところで、追突されたジープが待ち構えており、バスを止めて警察へ行くと言い出した。Uターンラッシュでこの辺りは渋滞が発生していたのだが、このバスが道の真ん中で止まってしまったために、渋滞はさらにひどくなった。早くバンガロールに行きたい乗客は、「警察沙汰にするな」「終点に乗客を降ろしてから警察に行け」などと声を上げた。ここでも10分以上足止めをくらったが、結局何とか話がついたようで、再びバスは走り出した。スリにすられたのも初めてだが、こんなトラブルも初めてである。

こんなことがあったため、結局ハーサンからバンガロールまでは5時間かかった。バンガロールに着いたときには心身ともに疲れ切っていた・・・。バンガロール行きのバスに乗るまではあんなに意気揚々としていたのだが、この転落振りはどうだろう・・・。子供の頃に何度も聞いた「家に帰るまでが遠足」という言葉が、乾いた脳裏にいつまでもこだまし続けた。

インドの仏教関連史跡を旅すると、日本山妙法寺によって建造されたストゥーパ(仏塔)を目にする機会がある。ビハール州ラージギール(王舎城)のグリダクータ(霊鷲山)のものが最も有名だが、他に同州ヴァイシャーリー(毘舎離)、西ベンガル州ダージリン、オリッサ州ブヴァネーシュワル、マハーラーシュトラ州ワルダーなどにも建立されている。これらの他にジャンムー&カシュミール州レーのストゥーパもよく知られているが、諸事情によりこれは現在、日本山妙法寺の管轄になっていない。これらのストゥーパは正確にはヴィシュヴァ・シャーンティ・ストゥーパ(世界平和塔)と呼ばれるもので、仏教の布教だけでなく、その名の通り、世界平和の祈りが込められている。ヴィシュヴァ・シャーンティ・ストゥーパのコンセプトは、日蓮宗の一派である日本山妙法寺大僧伽の創設者、藤井日達と、インド初代首相ジャワーハルラール・ネルーによって考案されたとされている。現在、ヴィシュヴァ・シャーンティ・ストゥーパは、日本、インドやネパール、スリランカなどの南アジア仏教関連国のみならず、英国、米国、オーストリア、イタリアなどにも建立されている。

藤井日達は1985年に99歳で大往生を遂げたが、かねてからデリーに世界平和塔を建立したいと願っていたと言う。デリーには、外部から移転されたアショーカ王の石柱が2本存在し、石に刻まれた法勅文も発見されているが(参照)、仏教とは直接関係のない都市である。だが、仏教の故郷インドの首都であり、そこに世界平和を祈念する仏塔を建てることには大きな意義があった。2004年、インド政府(当時はNDA政権)はニザームッディーン近くのインドラプラスタ・パークの一角を日本山妙法寺に寄付し、デリー世界平和塔計画が開始された。以来、3年の歳月と数千万ルピーの予算が費やされ、デリーに白亜の仏塔が完成した。「マハーバーラタ」に登場する伝説の都インドラプラスタ(現在のプラーナー・キラーに比決される)の近くに、日本人の手による仏塔が建立されることは特別な出来事である。しかも、奇しくも今年は日印交流年になっており、落成には絶好のタイミングであった。本日11月14日にデリー世界平和塔の落成式が現地において行われた。幸い招待状を受け取ることが出来たので、僕も落成式に参加した。

デリー世界平和塔落成式には政府要人が出席した。デリー州首相シーラー・ディークシト、デリー副総督テージェーンドラ・カンナー、ハリヤーナー州知事ARキドワイー、野党リーダーLKアードヴァーニーなどである。だが、他の誰よりも注目を集めたのは、主賓のチベット仏教最高指導者ダライ・ラマであった。ダライ・ラマはこの数日間デリーに滞在しており、昨日はJNUで講演を行った。プラティバー・パーティル大統領、マンモーハン・スィン首相、ソニア・ガーンディー国民会議派党首など、さらに多くの要人も招待したらしいのだが、政治の世界では国の元首がダライ・ラマと同席してはいけないと言うプロトコルがあるようで、それは叶わなかったようだ。さらに、今日はジャワーハルラール・ネルーの誕生日かつインドの子供の日であり、政府関係者を式典に呼ぶのは元から困難だったと言う。

会場には驚くほど多くの日本人が参列していた。その多くは日本からやって来た日本山妙法寺の信者で、デリー在住日本人はわずかであった。ただ、その大半はデリーに長く滞在しているかなりコアな日本人が占めていた。時間になると僧侶や信者は太鼓を取り出して、南無妙法蓮華経の題目を始めた。ダライ・ラマを含めた来賓が到着し、奉納が済むと、来賓によるパリクラマー(塔の周囲を巡回する儀式)や、ストゥーパに埋め込まれた仏像の除幕式などがあった。そして最後に来賓や主催者によるスピーチがあり、式は終了した。

デリー世界平和塔

ダライ・ラマに出席してもらえたことは日本人として非常に光栄なことだと思ったが、会場にはあまりにダライ・ラマ目当てで来ている人が多く、本末転倒のイベントになってしまった感があった。しかも写真撮影を禁止していなかったので、カメラを持った人々はダライ・ラマの写真を撮ろうと前に押し寄せ、客席からは何をやっているのか全く見えなくなってしまっていた。おかげで仏塔の落成式に欠かせない荘厳な雰囲気が失われていた。カメラ持込禁止までは行かないまでも、式典中は全員着席を徹底させるぐらいの統制は必要だったと思う。このような状況だったので、僕も席を離れて前の方へ行かざるをえなかった。ダライ・ラマはスピーチにおいて、非暴力によって平和を広める重要性を訴えていた。「ヘッヘッヘ」と笑みを挟みながら話す、穏やかで全てを見透かしたような話し方は、マハートマー・ガーンディーを彷彿とさせた。

運良くダライ・ラマを至近距離で見ることが出来た

案外嬉しかったのは、インド人民党(BJP)の政治家LKアードヴァーニーを至近距離で見られたことだ。デリー世界平和塔建立の認可は当時与党のBJPが出したこともあり、日本山妙法寺は礼儀を尽くすためにBJPからも来賓を呼ぶことにしたらしい。アードヴァーニーは会場にフラリと現れ、再びフラリと去って行ってしまった。警護らしき人の姿は見当たらず。野党になると立場もだいぶ変わるようだ。

LKアードヴァーニー

式典が終了した後は、出席者にビュッフェ形式の昼食が振る舞われたが、その味は犬も食わないほどまずいものであった。しかも昼食会場が狭かった上に、人の流れがコントロール出来ておらず、餓鬼地獄と化していた。さっきまで非暴力だの世界平和だのと言う言葉にうんうん頷いていた人たちが、どうして食べ物ひとつでこんなに殺気立っているのか・・・?人間とは誠に奥の深い生き物だ。

今日はとりあえずストゥーパの完成を祝う式典だったが、これから周囲には日本庭園が造営される予定で、それが完成した暁には、デリーの新たな観光スポットになることは間違いないだろう。詳細はヴィシュヴァ・シャーンティ・ストゥーパ・プロジェクトのウェブサイトに掲載されている。ストゥーパに隣接したインドラプラスタ・パークも気持ち良さそうな公園となっており、ピクニックに最適だ。

プラーナー・キラーから眺めたデリー世界平和塔

11月11日の日記でも書いたが、カルナータカ州旅行中に財布と一緒にRCをなくしてしまった。RCとは「Registration Certificate」の略で、日本語に訳すと「車両登録証」になるだろう。インドで車両を購入すると必ずもらえる証明書で、車両の詳細から所有者の住所まで記載されるので、身分証明書にもなる。以前は中途半端な大きさの紙だったが、2005年あたりからスマートカードと呼ばれる、日本の運転免許証サイズのカードになった。携行に便利になったが、その分紛失しやすくもなった。

クレジットカードやキャッシュカードは紛失したらすぐにブロックしないと危険だが、RCカードが他人の手に渡ったところで、車両自体が自分の手元にあるなら、それほど脅威にはならない。また、RCが必要になることも頻繁にはないが、かと言って車両保険の更新や汚染チェックのときなど、時々提示を求められるので、紛失したままにしておくのはよくない。そこで、デリーに戻ってからRC再発行という未だかつてチャレンジしたことのない手続きに取り組むことになった。こういう手続きはとかく面倒臭いものだが、自分参加型の壮大なゲームだと思えば、割とワクワクして来るものだ。それに、この難関を突破した暁には、今まで以上に成長した自分を感じることが出来るのは必至で、しかも同じようなトラブルに巻き込まれた人々の手助けできる経験も得られる。人を助けられるキャパシティーが増えるのは嬉しいことである。その一環として、ここでもRC再発行手続きを実録しておく。

最初は全くどうしていいのか分からない手探り状態だったので、まずはバイクを購入したショールームへ行った。購入時にはショールームでRCを受け取ったし、こういうことはディーラーが一番詳しいだろうと思ったからだ。そこで店員にRCを再発行するにはどうしたらいいのか聞いてみたら、以下の4つの書類が必要だと言われた(注:外国人は在住許可証のコピーの提出も要求されることあり)。

- FIRのコピー

- 車両保険証のコピー

- PUCのコピー

- 住所証明書のコピー

FIRとは、「First Information Report」の略で、日本語訳は「初動調書」が適当だろう。何らかの犯罪やトラブルに巻き込まれた被害者から被害を報告された時点で、捜査などの具体的な行動の開始前に警察官によって作成される書類で、インドでは非常に重要である。僕はカルナータカ州ハーサンでRCをなくしたので、本当は現地でこのFIRを作成してもらわなければならなかったのだが、面倒を避けるためにデリーでなくしたことにし、近所のヴァサント・ヴィハール警察署に紛失届を出してFIRの作成を依頼した。ヴァサント・ヴィハール警察署には知り合いがいるのでスムーズに進んだが、あいにく書類作成係がいなかったので、まずは僕が作成した紛失届に警察署のスタンプを押してもらい、FIR代わりにした。これで大体の場合受け入れてもらえるようだが、もし駄目だったらまた来るように言われた。

車両保険証は、日本で言う自賠責保険に近い車両保険の証明書になる。インドでも車両を保有する者は車両保険に入ることが義務付けられており、新規に車両を購入したときには自動的に車両保険に加入させられる。通常1年ごとに更新する必要がある。四輪車の場合は期限が近付くとリマインダーが届くようだが、二輪車だといちいちそこまで配慮してもらえないので、自分で気を付けていなければならない。うっかりしているといつの間にか保険が切れてしまう。幸い、僕は定期的に車両保険を更新しており、まだ期限内であった。逆に言えば、もし保険が切れていたらRC再発行は不可能だった可能性がある。

PUCとは「Pollution Under Control」の略で、車両の排気ガスの汚染レベルが規定値内に抑えられていることを示す書類である。「汚染管理証明書」とでも訳そうか。デリーでは数年前に導入された制度で、規定上では3ヶ月に1回、ガソリンスタンドの隅にある汚染チェックブースで車両の排気ガスの簡易検査を行い、これを発行してもらわなければならない。料金は数十ルピーである。警察にPUC提示を求められたときに携帯していないと、けっこう高額な罰金を払わされることもある。だが、PUCを見せろと言われたことは今までほとんどなく、ついおろそかになってしまっており、ここのところPUCを発行してもらっていなかった。このPUC発行のためにはRCの提示が求められるので、RCもPUCもないとなると大きな問題になるところであったが、汚染チェックブースの人も心得ているようで、「RCをなくしてしまって、再発行のためにPUCが必要なんだ」と説明したら、バイクの製造年月を聞いて来ただけで、後は普通に作成してくれた。期限切れでも昔のPUCがあると、さらにスムーズのようだ。僕は昔のものは捨ててしまっていた・・・。

住所証明書は外国人にとって最も厄介な書類になりうる。後に手続きに訪れた交通局オフィスには、以下の書類のみを住所証明書として認めると公示してあった。

- 選挙IDカード

- パスポート

- 生命保険証明書(2年)

- 中央政府または州政府による給与明細票

- 配給カード

- MTNL請求書

- 銀行通帳

この中で、インドに一時滞在中の外国人が所有することが出来るのは、MTNL請求書か銀行通帳のみである。選挙IDカードや配給カードは論外だし、インド政府の公務員になる外国人もいないだろうし、インドの住所が記載されたパスポートなど持っているわけがないし、インドで生命保険に入る人もいないだろう。また、銀行通帳はインドに銀行口座を開設すれば手に入れることも可能だろうが、インドステート銀行(SBI)などの公共部門銀行の通帳でなければ一般には住所証明にはならない。よって、残る最も簡単な選択肢は、MTNL請求書になる。MTNLとは、デリーとムンバイーで運営されている公共部門通信会社で、「Mahanagar

Telephone Nigam Ltd(大都市電話会社)」の略である。他の地域ではBSNL、つまり「Bharat Sanchar Nigam

Ltd(インド通信会社)」になるだろう。民間部門の通信会社の請求書は住所証明として使えない。幸い、僕はMTNLのブロードバンド・サービスを利用してインターネットをしているので、MTNLの請求書を持っていた。逆に言えば、これがなくてもRC再発行はアウトだった可能性が高い。今でもインドでは、いざというときに公共部門の会社のステータスの高さを感じる。

書類のコピーが揃ったら、それらを持って地区交通局(RTO)へ行く。デリーには9つのRTOがあり、自分の車両がどこのオフィスで登録されたかによって、行く場所が異なる。登録オフィスは車両ナンバーを見れば分かる。デリーで登録された車両の場合、車両ナンバーはその車両がデリーのものであることを示す「DL」から始まる。その次に1桁の数字が続くが、この数字によってどこのRTOで登録されたかが判別される。それは以下のように対応している。

- Motor Licensing Officer(M.L.O.) Head Quarter(HQ), Under Hill Road

- Tilaq Marg

- Sheikh Sarai Authority

- Janak Puri

- Loni Road

- Sarai Kale Khan

- Anand Vihar Zonal Office

- Ashok Vihar Zonal Office

- Palam Authority

僕のバイクのナンバーは「DL3S」なので、シェーク・サラーイ・オーソリティー登録になる。どこで車両登録を行うかはディーラーによって違うようだ。2004年12月に盗まれてしまった初代カリズマはサフダルジャング・エンクレイヴにあるKhanna

Automobilesで購入したが、ナンバーは「DL9S」、つまりパーラム・オーソリティー登録であった。現在のカリズマは、オーロビンド・マールグ沿いにあるPashpati

Motorsで購入した。よって、まずショールームに質問に行ったのは正しい判断だった。必要書類だけでなく、ちゃんと「シェーク・サラーイへ行け」と教えてもらえた。

書類のコピーも用意出来たので、15日(木)の朝からシェーク・サラーイのRTOへ向かった。シェーク・サラーイはマールヴィーヤ・ナガルの東にある住宅街である。シェーク・サラーイの近くには過去に友人が住んでいて頻繁に訪れていたこともあり、あまり迷わないだろうと思っていたが、RTOを見つけるのには多少苦労した。RTOがあるオーソリティーと呼ばれる建物は、マールヴィーヤ・ナガル寄りの住宅街(シェーク・サラーイ・フェーズ1)の中ではなく、グレーター・カイラーシュ・パート2(GKII)よりのシェーク・サラーイ・フェーズ2にあった。よく見たらEICHER「Delhi

CIty Map」にもRTOと記載されていた(P130 H6)。南のプレス・エンクレイヴ・ロード側から入って行かなければならない。この辺りはいつも多くの自動車が路上駐車しているので、一体何があるのかと不思議だったのだが、ようやく謎が解けた。

RTOの入り口には案内所(Enquiry)の窓口があり、そこで申請用紙がもらえる。窓口の兄ちゃんに何がしたいのかを言えば、適切な申請用紙を渡してくれる。RC再発行の申請用紙はフォーム26であった。これに必要事項を記入し、1枚コピーを取って、オリジナルとコピーの両方を提出する必要がある。必要なところには必要なものがあるのがインドのいいところで、RTOの隣のマーケットは、コピー機やパスポートサイズ写真撮影屋をはじめ、手続きに必要なものが何でも揃っていた。

RTOは混雑していたが、その内の大半は運転免許証申請に来た人たちのようであった。ここに来れば外国人も意外と簡単にインドの運転免許証を作れそうだ。建物の2階には運転免許証のための試験室みたいなものもあった。RCの再発行の窓口は、運転免許証関連の窓口や施設とは別に用意されていた。オーソリティーの3階322号室である。ここには6つほど異なる機能を持つ窓口が並んでいたが、まずは3番の窓口に並ぶようであった。列は出来ていたが、絶望的なほど長い列でもなかった。まず最初に僕の番が来たときには、324号室へ行けと言われた。324号室には偉そうなオフィサーが座っており、彼に提出書類を見せると、MTNL請求書コピーのために「Affidavit」をもらって来るように言われた。「Affidavit」とは宣誓供述書のことである。そんなものどこでもらって来ればいいのかと途方に暮れたが、隣のマーケットで宣誓供述書を作ってくれる店があった。そこに頼んだら、50ルピーでササッと作成してもらえた。

宣誓供述書を持って再び322号室へ行き、3番の窓口の列に並んだ。すると窓口の兄ちゃんは書類に目を通し、キーボードをカタカタと叩いて何やら入力した。そして4番の窓口に行くように言われ、書類を返された。再び4番の窓口の列に並び、自分の番が来るのを待った。やっとのことで番が来て、書類を見せると、書類の不備を2点指摘された。1点は全てのコピーに「Attested(真正証明)」が必要であること、もう1点はFIRにNCRナンバーがないことである。真正証明とは、コピーがオリジナルと全く同じである旨を公証人に証明してもらうことだ。やはり隣のマーケットに公証人の店があったので、そこで真正証明の作業をやってもらった。宣誓供述書とか真正証明とか、さっきから大袈裟なことをやっているが、お金を払いさえすれば元の書類との照会もなしに何でもやってくれる。FIRの方は厄介であった。NCRが何の略かは分からなかったが、登録番号みたいなものだろう。とにかくもう一度警察署へ行ってそれをもらわなくてはならなくなった。

それにしても、どうしてインドは書類の不備を一度に指摘してくれないのだろうか?今まで提出書類を数人のオフィサーに見せているのに、上記2点の不備は指摘してもらえなかった。4番窓口は手数料を支払う窓口で、手続きの最終段階、言わば「最後のボス」みたいなものである。その「最後のボス」まで様々な冒険を経てやっとのことで辿り着いたのに、大打撃を喰らってまた一から出直しになることがインドのお役所仕事では多いような気がする。ゲームは山場があって楽しくなるが、いつまでもそう楽しんでばかりはいられない。

FIRの不備を何とかするため、一度シェーク・サラーイを離れ、ヴァサント・ヴィハール警察署へ飛んだ。そこで警察にNCRナンバーが必要だ、と言ったら、もう一度紛失届を書くように言われた。前回提出した紛失届には、いくらの現金を失ったのかも明記していたのだが、どうも現金の紛失があると手続きが面倒になるようで、RCだけをなくしたことにするように指示された。その通りにその場で手書きによる紛失届を作って提出し、しばらく待っていたら、ちゃんとコンピューターでプリントアウトした立派なFIRをくれた。最初からこれがあればここまで苦労することもなかったのだが・・・!それにしても、ヴァサント・ヴィハールの警察署は、他の警察署と違って穏やかな雰囲気の場所だった。警察官も比較的親切であった。外国人多住地域を管轄しているだけあり、外国人慣れもしているようだった。インドの警察署は女性が1人で行くようなところではないと言われるが、ここだったら全然大丈夫である。

新しいFIRを入手した時点で時計は2時を指しており、一度昼食を食べたい気分になったが、この手続きを終わらせないことには食べ物が喉を通らない気がして、昼食抜きでシェーク・サラーイのRTOへ向かった。ところがさっきとは打って変わって、RTO前の駐輪場にバイクの数が少ない。嫌な予感がして、駐輪場を管理しているおじさんに聞いてみたら、もうオフィスは閉まったと言われ、予感が的中してしまった。どうもRTOの営業時間は午前8時半~1時(受付は12時まで)のようである。今日中に全てを終わらせたかったのだが、オフィスが閉まってしまっては仕方がない。それは諦めるしかなかった。

翌日の16日(金)、午前8時半前にシェーク・サラーイのRTOへ行き、322号室に一番乗りして、手続きが中断された4番窓口の前に陣取った。8時半前にオフィサーが来て、椅子に座って何やら作業をし出した。だが、8時半が過ぎても一向に書類を受け取ろうとしない。聞いてみると、「コンピューターが起動しない」とのことだった。どんなコンピューターを使っているか知らないが、起動するまでずっと待たされるようであった。コンピューターは人間の生活を便利にするものじゃなかったのか・・・?むしろコンピューターに人間が振り回されることの方が多い。9時過ぎになってやっとコンピューターが起動し、手続きが始まった。今度は僕の提出書類に非の打ち所はないはず。でもちょっとドキドキしながら、書類に目を通すオフィサーの視線を追った。どうやらOKだったようで、オフィサーは書類から目を離し、キーボードをカタカタと叩き、「30ルピー」と言って来た。こういうこともあろうかと、小さいお金は用意して来た。朝一番のオフィスには現金が全くないことが多く、ここで大きなお金しか持ってないと、「お釣りが出来るまで待ってなさい」ということになって、余計イライラさせてくれるボーナスステージが待っているのである。だが、僕は財布から10ルピー札3枚を取り出し、オフィサーに渡してボーナスステージをスキップした。すると、今度は5番の窓口へ行くように言われた。5番の窓口の人は比較的かわいらしい女性であった。ここでは370ルピーを支払わなければならなかった。最初に支払った30ルピーはRC再発行の手数料で、今回の370ルピーはスマートカード発行料になる。スマートカードの作成は民間企業に委託しているようであった。ここもボーナスステージの入り口になりえたが、30ルピーを払った後も、まだまだ僕の財布は多様性を残しており、370ルピーをピッタリ払えるだけの紙幣があった。それを渡すと、2枚のレシートを渡された。1枚は30ルピーの、もう1枚は370ルピーのものだった。これらのレシートがRC受け取りのために必要になる。申請から発行までは15営業日かかるようだ。あとは受け取るだけなので、手続きは終了したも同然である。

これにて、ミッションRC再発行は完了した(続編ミッションRC再発行コンプリートも参照のこと)。

デリーに留学する日本人学生の中には、バイクを購入して乗り回す人もいる。インドではお金と書類さえ揃えれば外国人でも車両を購入することが可能であるし、日本に比べて保険や税金の額は格段に安いし、購入の際に運転免許証の有無も問われない。デリーは公共交通機関に恵まれた都市ではあるが、自分の足があるのとないのとでは利便性や機動力が大きく異なる。その上、都会であるために慢性的な渋滞が発生しており、二輪車は四輪車よりも小回りが利き便利だ。そして日本企業または日本企業との合弁企業の無難なバイクが比較的安く買えることも強みである。つまり、デリーではバイクはこの上なく手軽かつ便利な乗り物なのである。このような訳で、デリーにはバイクを持っている留学生が多いし、インドに留学してからバイクを運転し始めた人もいる。一般にインドの道は危険と考えられているが、「火で死ぬ人は少なく、水で死ぬ人は多い」の金言の通り、危険だからこそ安全であるとの逆説がインドでは成り立つ。危ないという事実を念頭に注意して走行していれば案外走りやすい国である。日本のように、ドライバーや通行者の大半が安心し切っている環境の方が潜在的に危険が多い。さらに言えば、インドの道路を自分で運転して走行することで、インド人の考え方がよく理解出来る。インドを理解する上で、自分でハンドルを握ってみることはとても重要なことだ。

2003年以来、デリーでバイクに乗っている日本人留学生を集めてデリー・ツーリング・クラブを結成し、暇を見つけてはデリーの外にツーリングに出掛けて来た。メンバーの交代はあるが、細々と今でも続いている。個人的なツーリングを除けば、前回のツーリングは2007年2月のアーグラー&ファテープル・スィークリーのツーリングになる。あれから酷暑期と雨季が過ぎ、だいぶ過ごしやすい季節となった11月、次のツーリング先が決定された。それは、ハリヤーナー州とパンジャーブ州の州都であり、連邦直轄地でもあるという複雑なステータスを持った都市チャンディーガルである。最近ではスイス生まれの芸術家でモダニズム建築の巨匠ル・コルビジェが設計した計画都市としても注目されている。距離はデリーから約274kmで、デリー~ジャイプル間と同じくらいになる。11月17日(土)から週末を利用しての1泊2日の日程のツーリングを計画した。参加バイク数は過去最高の4台――ヒーロー・ホンダ社のカリズマ(225cc)、スプレンダー(100cc)、CD-DAWN(100cc)、ヤマハのクラックス(100cc)。参加人数も過去最高の5人(全員男)。1人はタンデムでの参加となった。

チャンディーガルは2002年3月に一度訪れたことがある。今年6月のキンナウル・スピティ周回ツーリング(参照)のときに通りがかったため、デリーからチャンディーガルの道は大体頭に入っている。途中、工事中の道があったため、それがどの程度完成しているかを見るのも楽しみであった。僕以外のメンバーはチャンディーガルばかりかデリーを北に抜けるのも初めてだ。

まずはチャンディーガルの歴史を概観してみる。

インド独立後に新都市チャンディーガル建造の必要性が生じたのは、印パ分離独立によって、パンジャーブ地方の主都として栄えたラーハウル(ラホール)がパーキスターンに組み込まれてしまったからである。パンジャーブ地方西部からインド領に流入した大量の難民の問題も解決しなければならなかった。東パンジャーブ州の新州都としては、シムラー、アムリトサル、ジャーランダル、ルディヤーナー、アンバーラーなどの都市が候補として挙がったが、どれも州都に適したインフラや条件を備えておらず、結局、1948年3月にチャンディーガルの地に新州都を建設することが決定した。州都が建設される前、この2万8千エーカーの土地には58の村が存在し、2万1千人の住民が住んでいた。ヒマーラヤ山脈南端のシヴァーリク山脈に囲まれ、肥沃な大地に恵まれた、美しい農村地帯だったと言う。ちなみに、チャンディーガルの名は、買収された村で信仰されていたチャンディー女神に由来する。

東パンジャーブ州の新州都建設は、ジャワーハルラール・ネルー初代首相の夢でもあった。ネルーはチャンディーガルを独立インドのモデル都市にすることを考えており、その設計には高い関心を払った。だが、独立直後のインドに、都市設計を任せられるだけの能力を持ったインド人は存在しなかった。英領インド時代、インド人は英国政府を補助する役割を与えられていたため、エリートたちは主に官僚または法律家として養成された。よって、建築家としての訓練を受けたインド人は皆無であった。チャンディーガル建設のためには、外部から建築家を招聘しなくてはならなかった。まずチャンディーガルの都市計画主任に任命されたのは、米国人都市計画家アルバート・マイヤーであった。マイヤーは第二次世界大戦中、米国陸軍土木技師としてインドに駐在してベンガル地方に飛行場を建設したことがあり、独立後のインドでもグレーター・ボンベイやカーンプルの都市計画や連合州(現在のウッタル・プラデーシュ州)西部イターワー県の農村開発計画に関わっていたため、インドに馴染みがあった。また、ネルーとも知己であった。ナチスドイツから逃げてマイソール藩王国の庇護を受けていたユダヤ系ドイツ人建築家のオットー・ケーニヒスベルガーも候補に挙がっていたが、1949年12月にアルバート・マイヤーがチャンディーガル都市計画主任に任命された。マイヤーはアシスタントとして数人の建築家をチームに引き入れたが、その中の1人がシベリア生まれの建築家マシュー・ノヴィキであった。ところがノヴィキは1950年8月31日にエジプトで飛行機事故に遭い、不慮の死を遂げてしまう。この事件により、チャンディーガル建設計画の実行のために新たな建築家を探す必要が生じた。また、当時のインドはドルの調達に苦労しており、米国人を高額の給料で雇い続けるには難があった。自然と候補はヨーロッパ人に絞られた。その過程でチャンディーガル計画に携わることになったのが、ル・コルビジェであった。また、コルビジェの従兄弟ピエール・ジャンヌレや、西アフリカで熱帯性気候向け建築開発の経験のあるエドウィン・マクスウェル・フライとその妻ジェーン・ドリューの英国人建築家夫妻もコルビジェのチームに加わることになった。コルビジェに与えられた任務はマイヤーのマスタープランの実行であったが、強烈な個性の持ち主であったコルビジェは自身でマスタープランを設計し直した。その結果、アルバート・マイヤーと彼のマスタープランは隅に追いやられ、コルビジェが事実上のチャンディーガル設計者となったのである。コルビジェは長年構想し続けて来た理想都市の夢を実際に実現する機会を与えられた幸福な芸術家であった。彼の設計により、碁盤目状に区切られたセクター制の都市が築かれた。コルビジェは統治の中心であるキャピトル・コンプレックスの建築を主に手掛けたが、市内には彼の建築の他、ジャンヌレ、フライ、ドリュー設計の建築が散らばっており、建築に興味のある人にとっては聖地のような都市となっている。コルビジェは1951年から死の直前の1964年まで計23回ほぼ毎年チャンディーガルを訪れ、街の発展を監督し続けた。しかし、1964年5月27日にネルーが死去し、1965年8月27日にコルビジェが死去し、そして都市計画主任のジャンヌレが1965年12月にインドを去ると、チャンディーガルは精神的な支柱を失い、マスタープランを越えた発展をするようになった。

チャンディーガルが連邦直轄地となっているのは、1966年に東パンジャーブ州が分割され、ヒマーチャル・プラデーシュ州とハリヤーナー州が分離したことに起因する。ヒマーチャル・プラデーシュ州の州都はシムラーとなったが、チャンディーガルの帰属がパンジャーブ州とハリヤーナー州の間で問題となった。その結果、チャンディーガルは両州の州都と言う特別な都市となり、同時に中央政府の管轄となる連邦直轄地にも指定された。一応、チャンディーガルはパンジャーブ州に譲渡され、ハリヤーナー州にはその見返りとして新州都建設のための予算が配分されることになったが、それは現在でも実行に移されていない。

計画都市チャンディーガルは「シティー・ビューティフル」の愛称通り、インドで最も美しい都市とされており、最近ではインドで初めて「スモーキング・フリー(全面禁煙)」政策を採用したことで注目を集めている。

17日は午前5時半にジャワーハルラール・ネルー大学(JNU)を出発した。途中、ネルー・プレイスでケーンドリーヤ・ヒンディー・サンスターン(中央ヒンディー語学院)の留学生と合流し、アウター・リングロードからリングロードへ抜けて、北へ向かった。早朝だったので道は空いていたが、デリー北部サントナガル周辺では大規模な集会が開かれており、多くの群集が集まっていた。調べてみたところ、サント・ニランカーリー・ミッションという新興宗教団体の集会だったようである。

午前7時前には国道1号線(NH1)に乗ってデリー北端の州境を越え、ハリヤーナー州に入った。だが、まだ早朝で空気が冷たく、走行は困難を極めたため、7時半頃にチャーイ休憩を入れることにした。皆、寒さに震えていた。

チャーイ休憩時に記念撮影

そのままNH1を北上。8時半頃には古戦場パーニーパトに到着した。6月に訪れたときにはここにフライオーバーが建設されており、もう完成したかと思っていたが、まだ思いっ切り工事中で、完成にはさらに時間がかかりそうだった。フライオーバー建設前のパーニーパトは割と容易に通り抜け可能だったように覚えているのだが、この工事のせいでNH1上では大渋滞が巻き起こっており、パーニーパトは難所となってしまっている。早く完成して欲しいものだ。パーニーパトを抜けた後は、町外れにあるファストフード店ニルラーズに入り、朝食を取った。

日も高くなり、空気は次第に暖かくなって来た。カルナールを抜け、マハーバーラタ戦争が起こったとされるクルクシェートラの玄関口ピプリーで一度小休憩を挟んだ後、アンバーラーまで北上した。実はデリー~チャンディーガルの二輪ツーリングで最大の難関はアンバーラーにある。現在、アンバーラーからチャンディーガルに抜ける幹線は工事中で、途中から一方通行になってしまっている。ここも今年6月に通ったときから工事中で、さすがにもう完成しているかと思ったが、全く変化なしであった。アンバーラーの市街地を越えて数km行った場所に、左へカーブするフライオーバーがあるが、それに乗ってそのままNH1を進んで行くとアムリトサル方面へ行ってしまう。チャンディーガルへ行くにはフライオーバーの下を直進しなければならないのだが、直進する道は塞がれており、通れなくなっている。もちろん、アムリトサル方面へ行っても、途中適切な場所で曲がればチャンディーガル方面へ抜けられるのだが、土地勘のない人には非常に難しい道を行くことになり、大幅なタイムロスにもなる。道に迷う可能性も大だ。だが、嬉しいことに塞がれたチャンディーガルへの道へ行くために、バイクならかろうじて通り抜けられるだけの隙間が用意されている。それを見つけることが出来るか否かが天国と地獄と分かれ目だ。既に1回ここを通ったことのある僕はそれを熟知しており、その秘密の通路を発見して、チャンディーガルまでの近道を取ることに成功した。途中、一方通行の道を逆走することになるが、バイクなら逆走を黙認されており、そのままチャンディーガルへ抜ける国道21号線(NH21)へ抜けられる。

アンバーラーからチャンディーガルまでの40kmほどの道にもいくつか難所がある。まずはレーン地獄。アンバーラー~チャンディーガル間には片側3車線以上の広い道路が建設されているのだが、やはりこの道も6月から引き続き工事中で、中途半端な道路となっている。中央分離帯のあるきれいな舗装道が続くと思ったら突然対向車線に車線変更となり、危険な対向車線となる。そしてまたしばらく行くと元の車線に戻るが、今度は対向車がこちらの道を走る道になる。しばらくすると中央分離帯のある広い道になるが、またすぐに道が合流する・・・という感じで、まるでレースゲームのような意地悪設計の道が続くのである。さらに、途中の町ではフライオーバー建設工事の関係でNH21を一旦外れて左折しなければならず、中央分離帯が切れたところでUターンをしてまた戻って来なければならないという分かりにくい道路になっている。ここでメンバーの一部が罠にはまってはぐれてしまい、しばらく待たなければならない羽目になった。

しかし、チャンディーガルに着いたらそんな混乱ともしばしのお別れである。チャンディーガル入域を知らせる門をくぐると同時に美しい並木道が現れ、インドとは俄かに信じがたいような整然とした街並みとなる。チャンディーガル到着は正午12時を予定していたが、若干遅れて12時半ほどになった。

軽装第一を呼び掛けたにも関わらず重装備のメンバーもいたので、まずは宿泊先を決めることにした。チャンディーガルのホテルはチャンディーガルの中心部であるセクター22に集中しているので、まずはそこを目指した。セクター22は商店街となっており、その中に混じってホテルもあった。ところがホテル探しをする中で致命的なミスに気付く。それは、インド在住の外国人は在住許可証のオリジナルを所持していなければホテルには宿泊出来ないという、チャンディーガル特有の規則を全く知らなかったことである(観光ヴィザの旅行者は関係なし)。在住許可証とは、インドに6ヶ月以上滞在する外国人が取得することを義務付けられているもので、デリーでは外国人登録局(FRRO)で取得する。通常、ホテルの宿泊に在住許可証の提示を求められることはない。パスポートの携行は徹底していたものの、在住許可証までは考えが及ばなかった。僕も在住許可証は持って来ていなかった。ホテルのレセプションは、在住許可証を持っていない人を泊めることは出来ないと言い張る。これは大変なピンチに陥ってしまった。

もっとも、代替策はあった。チャンディーガル以外の場所に宿泊することである。チャンディーガルの北東には、ムガル庭園で名の知られたピンジョールという町があるが、ここはヒマーチャル・プラデーシュ州になり、ピンジョールまで行けば在住許可証なしでもホテルに宿泊出来そうだった。しかし、チャンディーガルから20kmほどはあり、旅程の変更を余儀なくされる。とりあえず昼時だったので、昼食を食べながら考えることにした。

昼食はセクター22の商店街にあった、スィンズ・チキンというレストランで食べた。頼りないがフレンドリーなお爺さんが切り盛りしており、味はデリーの平均レベルより下がるが、腹を膨らませることは出来た。食べている内にひとつの妙案を思い付いた。確か以前、チャンディーガル在住の日本人駐在員がいるという話を聞いたことがあり、その人に泣きついてみれば何とかなるかもしれない、というものだった。駄目元で知り合いとコンタクトを取って確認してみたところ、その駐在員は現在デリーにいるということが分かった。それでは駐在員宅に宿泊は無理かと思って諦めかけたが、家には留守番のサーバントが常駐しており、泊まるのは問題ないと言ってもらえた。男5人で押しかけるのもどうかと思ったが、ここは好意に甘えることにした。

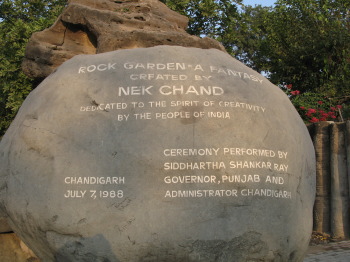

昼食を食べ終わったときには既に2時半過ぎになっており、時間をうまく使わないとチャンディーガル観光が出来なくなってしまうので、まずは荷物を持ったまま、今やチャンディーガル随一の観光地となったネークチャンド・ファンタジー・ロックガーデンへ行った(入場料10ルピー)。5年前にも来たが、どんな風に変わっているか楽しみだった。

ネークチャンド・ファンタジー・ロックガーデン

ロックガーデンは、チャンディーガル建設時に道路監査役として勤務していたネークチャンド・サイニーという役人によって個人的に造られた「夢の王国」である。ネークチャンドは1950年代末から暇つぶしのために石の採集を始め、キャピトル・コンプレックス近くの森の中に陳列するようになった。そして1965年頃からは都市建設用に備蓄された資材や取り壊された家屋の廃材などを利用して、人形や動物など、より造形的なものの制作を開始した。次第にそれらは石と廃材で出来た王国を形成するようになった。1969年にこの秘密の王国は役人によって発見され、一時は取り壊しの危機に直面するが、理解ある高官の英断もあり、ネークチャンドの王国は保護されることになった。この石の王国は「ロックガーデン」と命名され、1976年に正式に開園された。

休日だったこともあり、ロックガーデンにはインド人団体客を初めとした多くの人が詰め掛けていた。5年前の写真を見返してみるとほとんど人影が見えないのだが、あれからここはかなり人気の観光地となったようである。以下、3ヶ所だけ比較をしてみた。

2002年3月の写真(左)と2007年11月の写真(右)

どれも何も考えずに撮った写真だが、5年前と同じような場所で同じような写真を撮っていることに不気味なものを感じた。写真を撮影したいという気持ちになる場所が決まっているからであろうか、それともあの頃から全く成長していないからであろうか?しかし、おかげでこの5年間の変化がちょっと分かった。まず、訪問者の数が圧倒的に増えていることは一目瞭然である。また、2番目の写真や3番目の写真から、オブジェが追加されたり変更されたりしたのも分かる。今回は2番目の写真の滝の場所で、滝の上にシヴァ神の人形があったのだが、それは5年前にはなかった。代わりに、5年前には滝の下に人形が立っていたのに、現在ではなくなっていた。3番目の写真からは、上部に馬のオブジェが追加されたのが確認出来る。

シヴァ神

ロックガーデンの中には、古風な家があったり、城があったり、滝があったり、ちょっとした冒険気分に浸れるのだが、最も面白いのは廃材などを利用して作られた無数の人形である。「かわいい」と「不気味」の中間を行ったり来たりするような表情と造形の人形たちがズラリと整列している様は、シュールの極地と言っていいだろう。これを見るだけでもチャンディーガルを訪れる価値がある。

ロックガーデンの住民たち

また、一番奥のフェーズ3はイベント会場のようになっており、ちょうどこのときは「Laughter Mania」なるイベントの準備中であった。さらに奥はロングサイズのブランコがたくさんぶらさがっており、大人も子供もブランコ遊びに興じていた。鎖の長さが日本では考えられないくらいに長いので、かなりアクロバティックな乗り方も出来る。

ロングサイズのブランコ

ところで僕のデジカメには、人間の顔に自動的にピントを合わせるフェイスキャッチ機能が付いているのだが・・・ロックガーデンの人形たちの顔も「顔」と認識されたようで、フェイスキャッチ機能が働いていた。

5年前に比べてオブジェなどが劣化した印象も受けたが、観光地として繁盛している姿を見れてよかった。これだけの見所があって10ルピーはとても安いと思う。

ロックガーデンを見終わった後は、駐在員の家へ向かった。実はチャンディーガル市内ではなく、隣町のパンチクラーにあったが、それほど遠くはなかった。チャンディーガルは元々50万人の人口を収容する街として設計されたが、現在その人口は90万人に達しており、飽和状態になっている。そこでチャンディーガルの周辺に衛星都市が造られるようになった。パンジャーブ州やハリヤーナー州も、競ってチャンディーガルに隣接する地域に町を建造した。パルワーヌー、パンチクラー、サーヒブザーダー・アジト・スィン(SAS)ナガル、ヒンドゥスターン・マシーン・トゥールス(HMT)タウンシップ、チャンディーマンディル・カントンメントなどである。パンチクラーはハリヤーナー州にあり、チャンディーガルに似た整然とした町並みの高級住宅街であった。夕食や朝食も用意してもらい、至れり尽くせりの宿泊をすることが出来た。

翌日18日は午前8時過ぎから観光を始めた。今日はいよいよセクター1のキャピトル・コンプレックスを訪れる。コルビジェ建築の宝庫である。適当に道を進んでいたら、有名なオープンハンド(開かれた手)モニュメントの広場まで出ることが出来た。

オープンハンド・モニュメント

オープンハンドはコルビジェ自身の思想のシンボルでもあり、チャンディーガルのシンボルでもある。オープンハンドのコンセプト自体は1930年に彼が描いた絵「La

Main Rouge」から度々見られるようになり、新しいものではなかった。コルビジェは自身の芸術の到達点としてチャンディーガルのキャピトル・コンプレックスにこのシンボルを設置した。コルビジェはネルーに対し、オープンハンドについて、「(オープンハンドは)新しく創造された富を受け取り、それを人々に分配するために開かれている。オープンハンドは、第二次機械化時代つまり調和の時代の到来を告げている」と説明している。

オープンハンド前で記念撮影

オープンハンドの下は不思議な空間となっていた。コルビジェが何を思って設計したかは分からないが、現在では子供たちの絶好のクリケット場となっていた。巨大な手は風見の役割も果たしており、風に従って向きを変える。

オープンハンド下クリケット場

この周辺には、コルビジェの設計である高等裁判所、議事堂、合同庁舎が並んでいる。だだっ広い空間の中にポツポツと建物が並ぶ様子は、都市と言うよりも遺跡に近かった。残念ながらそれらの建物の中には入れなかった。セクター17の観光局やセクター9の連邦直轄地庁舎で、議事堂や合同庁舎の中を見学出来る許可証がもらえるようだが、日曜日だったためにトライはしなかった。行けば誰でも許可証がもらえるかどうかは分からない。もしかしたら平日に行けば高等裁判所だけは見学出来るかもしれない(最新版のロンリープラネットには、午前9時半~10時、午後1時~2時、4時~5時に見学可能と書かれている)。今日は休日だったので入れてもらえなかった。どちらにしろ、ロックガーデンの混雑も含め、チャンディーガル観光は休日よりも平日の方がベターだと感じた。

高等裁判所

議事堂

合同庁舎

時間が押していたので、セクター10のシティー・ミュージアムを見てチャンディーガル観光を終えることにした。セクター10にはコルビジェ関係の建築物がいくつか密集している。シティー・ミュージアムは、一風変わった建築だが、コルビジェによるものではない。その代わり、チャンディーガル建設の過程が資料と共に解説されており、チャンディーガルの必須スポットとなっている。ここの展示物を精査に見て行くと、チャンディーガル観光のヒントがいくつも見つかる。チャンディーガルを見て回るのに1泊2日では不十分であることを見せ付けられた気分であった。

シティー・ミュージアム

チャンディーガルの地図(右)と、コルビジェが考案した黄金比モデュロール(左)

シティー・ミュージアムの隣には美術館があるが、これはコルビジェの建築である。コルビジェが基本設計を担当した東京の国立西洋美術館とよく似た外観の建築だ。時間がなかったため、今回は中に入らなかった。

美術館

さらに美術館の奥には美術大学の校舎があるが、この建物もコルビジェの設計によるものである。赤レンガとコンクリートを組み合わせた建築は、どことなくJNUのスクールの建物を彷彿とさせ、懐かしい感じがした。JNUの建物の設計者が誰かは調べられなかったが、コルビジェの建築は後世、インドの他の地域の建築にもかなりの影響を与えたのではないかと感じた。

美術大学

校舎の中

デリーにはどうしても日没前に着きたかった。夜の国道は死と隣り合わせの危険な道路となるため、明るい内に国道を抜けて、デリー市内に入りたかった。今回は人数も多く、なおさら安全には気を遣った。デリーからチャンディーガルまでは6時間半以上かかったので、逆算すると正午12時にはチャンディーガルを出たかった。一度荷物を取りにパンチクラーまで戻り、一旦チャンディーガルに戻ってガソリンを補給した後、NH21に乗ってデリーを目指した。午後1時過ぎにアンバーラーに着き、NH1に合流。ここにちょっとしたドライブインがあることが分かっていたので、そこの南インド料理チェーン、サーガル・ラトナで昼食を食べた。午後2時頃に出発、ピプリー、カルナールなどを過ぎ、パーニーパトの大混雑地帯を越えたところにあるダーバーでもう一度休憩。デリーの北端には午後6時頃に到着することが出来た。ところが、行きでも書いた通り、この辺りではサント・ニランカーリー・ミッションによる大規模な集会が行われており、その影響で道は大混雑していた。この混雑を抜けるのに思わぬタイムロスが生じ、結局JNUまで辿り着いたのは午後7時半頃であった。総走行距離は610kmほどになった。

チャンディーガルはデリーからちょうどいい遠さにある上にだだっ広い街なので、バイクでツーリングするには適した場所だと思われる。しかし、効率よく観光するにはいくつかコツがあり、それを心得ていないとほとんど何も見れずに終わってしまう可能性もある。インド在住者は在住許可証のオリジナルを持参しなければ市内に宿泊出来ないし、コルビジェ建築を中まで堪能したかったら、平日に許可証を取得し、平日に観光しなければならない。その他にも魅力的な庭園や建築が市内に散らばっており、それらを全て見て回ったらかなり時間がかかるだろう。今のところ、「ル・コルビジェのインド」(彰国社)という本がチャンディーガル観光の際にかなり役に立つガイドブックになっているが、もっと凝縮されたガイドブックがあれば便利だとも感じた。また、全面禁煙都市であるため、ニコチン中毒の人は特別な準備が必要だ。ヒマーチャル・プラデーシュ州ピンジョールに宿泊するのもひとつの手段である。今回は規則の厳しさに泣かされたが、次回もし来ることがあれば、万全の体勢で攻めてみたいと思う。

ディーワーリー祭に公開された今年最大の期待作のひとつ「Saawariya」。サンジャイ・リーラー・バーンサーリー監督のこの映画は同日公開のファラー・カーン監督「Om

Shanti Om」と競り負けたばかりか、興行成績の不振からフロップのレッテルを貼られてしまっているが、ボリウッドの歴史に新たな1ページを刻むことになった記念すべき作品である。11月18日付けのタイムス・オブ・インディア紙による。

「Saawariya」を見た人は気付いたかもしれないが、映画の冒頭で、コロンビア映画(Colombia Pictures)のトレードマークである「トーチをかざす女性」(自由の女神ではないらしい)が現れた。これはハリウッド映画を見るとよく出て来るマークである。現在コロンビア映画はソニー・ピクチャーズ・エンターテイメント(SPE)の子会社となっている。

つまり、「Saawariya」の制作にはハリウッド資本が入っているということである。ソニーは今までエロスと共に6本のインド映画を共同制作したが、今回はソニーが単独で制作した。ハリウッドのプロダクションがインド映画を単独制作するのは、インド映画史上初のことである。

ハリウッドとボリウッドのプロダクションの共同制作や、ハリウッドのボリウッド進出の動きはさらに加速しそうだ。今年、ハリウッドのフォックス・サーチライトと共同で「The

Namesake」を制作したUTVは、さらにハリウッドの大手スタジオと共同で映画を制作中である。クリス・ロック主演の「I Think I Love

My Wife」やMナイト・シャーマーラン監督の次回作「The Happening」の共同制作が既に制作発表されている他、ウィル・スミスのプロダクションとも契約を交わしている。

また、2008年1月からはインド映画史上初の中国ロケ映画「Made In China」が撮影される予定だが、これはワーナー・ブラザーズ・ピクチャーズと、「Sholay」(1975年)で有名なラメーシュ・スィッピーの共同制作となる。主演はアクシャイ・クマールと、「Om

Shanti Om」でデビューしたばかりのディーピカー・パードゥコーンである。

ハリウッドとボリウッドは、共同制作によって相乗効果を狙っている。ハリウッドのプロダクションはインドの巨大市場から最大限の利益を吸い上げることを狙っており、ボリウッドのプロダクションは海外におけてインド映画の観客をインド系移民や海外在住インド人以外にも広げて行きたいと考えている。

元々ハリウッドとボリウッドは相性がいい。どちらも娯楽至上主義であるし、スターシステムも似通っている。インド映画の最大の特徴のひとつであるミュージカルも、本来はハリウッド映画から受け継いだものだ。ボリウッドが独自の路線を死守する限り、ハリウッドに呑み込まれることもないだろう。また、ハリウッドとの関係が密になることで、インド映画に蔓延しているハリウッド映画からのパクリの問題も自浄作用が働くのではないかと期待される。もちろん、日本でのインド映画一般公開の夢もグッと現実味を帯びて来る。地球の反対側に位置するハリウッドとボリウッドの連合から、その中間にあたる日本も、何か享受できるものがあればと思う。日本ではボリウッド専門情報誌「ナマステ・ボリウッド」も順調に号を重ねており、その準備は着々と整っている。

11月17日付けのタイムス・オブ・インディア紙の社説で、プラシャーント・アッガルワールという人物が「英語の神話(Myths About English)」と題した記事の中で、インド人エリートの英語に対する考え方を批判していた。日本の事例が引用されていて興味深かった上に、自分の考え方に近いものだったので、全文を翻訳した。

英語がインドにとって良いものであるという考え方は、インド人エリートの間で絶対の真理のようになっている。彼らは、英語は発展を促し、人々を豊かにし、地位向上に役立つと主張する。我が国の首相はケンブリッジで、「英領インド時代の遺産の中で、英語と近代教育制度ほど重要なものはない」と述べた。英語を学習することで数々の利益がある。だが、それは経済発展の万能薬でもなければ、何の代償もなく得られるものでもない。

英語は経済発展のために重要だ、という考え方は最大の神話である。もっとも、英語がインド経済の急成長に貢献したのは言うまでもない。アウトソーシング産業の隆盛は、多くのインド人が完璧な英語を話せることに起因する。しかし、10億人の国民の生活がコールセンターによって向上されることはない。国民一人一人が、教育を受け、社会の中で生産的なメンバーになることでそれは達成される。ここで注記しなければならないのは、教育と生産性は言語とは関係ないということだ。数学、科学、芸術、歴史、文学が生産性を向上させる。英語の能力とは関係ない。

例えば日本は、生産的成長の教科書的事例である。日本を訪れた者は誰でも、日本人のほとんどが英語をうまく話せず、正しく書けないことに気付く。日本の成長は、数学、物理、化学、生物、文学、歴史などの基本に重点を置いた教育システムによって後押しされたが、それらは全て日本語で教えられている。私は、日本人の個性の問題や、日本が創造性を抑圧しているかどうかの問題については詳しく知らない。しかしながら、日本、韓国、台湾、香港、中国、タイや、最近のロシアの台頭からは、英語は経済成長の十分条件でも必要条件でもないことが明らかである。

発展と成長は基礎から生まれ、基礎は学習の確固たる伝統に裏打ちされると言うのが古代インドの概念である。それこそが、現在の成長の原動力となり、将来的に成長を持続させる真の要素である。我々は、英語を発展のための魔法の呪文として売り出すことで、間違った約束をしている。生産性と成長性のために重要なのは基礎であり、アビシェーク・バッチャンが「Guru」の中で言った、ダンドゥー(商売)の理解なのである。

第二の神話は、英語は我々を団結させるという考え方である。おそらくそうかもしれない。だが、英語は我々を分断もする。英語はインドを2つに分けている。インドには、英語を話し、英語でしゃべり、英語で歩くエリートがいる。言い換えればそれはアミターブ・バッチャンみたいなものだ。しかし、最も重要なのは、彼らが英語を読むことである。この新聞(タイムス・オブ・インディア)の読者はおそらく長い間インド言語の本、新聞、雑誌を読んでいないだろう。インドのエリートは英語を読む。残りのインド人はヒンディー語、タミル語、テルグ語、パンジャービー語、マラーティー語、グジャラーティー語、マラヤーラム語、アッサミー語などを読む。

我々はTVやボリウッドを通じて共通の文化通貨を発展させて来たが、この国の談話は分断されたままである。中国で昨年ベストセラーになった本「Wolf」は600万部以上売り上げた。独立後のインドで売れた全てのフィクション文学の合計がそのくらいだろう。我々は国全体で共通のものを読んでいない。タイムス・オブ・インディア紙とインド言語の新聞のヘッドラインは同じかもしれないが、内容や焦点は異なっている。もし英語がインド中の談話の媒体を提供しているなら、それは多くの形で分断もしており、しかも我々はそれに気付いていない。

第三の神話は、英語を学習することでインドが失うものは何もないという考え方である。それは大きな間違いだ。我々が英語に馴染むことで、我々の言語が代償を払っている。世界の主要な博物館へ行くと、多くのインド人を目にする。だが、インドの言語はどこにも見当たらない。ワシントンDCで育った我々は、スミソニアン博物館が外国人ツアー客のために外国語を追加して行く過程を見て来た。明らかに、言語の追加はその国の経済の成長に影響を受けている。

今日、ドイツ語、スペイン語、フランス語、イタリア語、ポルトガル語(ブラジル)、ロシア語、韓国語、日本語、中国語のガイドがいる。ヒンディー語のガイドはいない。タミル語、グジャラーティー語や、他の16のインド公用語(英語を除く)のガイドもいない。この事象から得られる教訓は、海外を旅行するインド人は、その前に英語を学ばなければならないということだ(もしくは中国語、スペイン語、日本語など)。しかし、実際の問題はさらに深刻である。

投資家のジム・ロジャーズは、娘に英語と中国語を学ばせると公言している。米国中の私立学校では、競って中国語を科目に採り入れている。グーグルで何でも見つかる世の中だが、ヒンディー語を教えている高校を米国で探しても10校ほどしか見つからない。しかし、問題は外国人が我々の言語を学ぼうとしないことではなく、我々自身が我々の言語を学ぼうとしないことである。

ウッタル・プラデーシュ州でタミル語が教えられるべきだし、ケーララ州でヒンディー語が教えられるべきである。少なくとも選択肢はあるべきだ。我々の言語は豊かで、何千年もの歴史を誇る伝統を吸収して来た。我々は英語を、我々の言語と文化を犠牲にして学んでいる。もし我々が自分たちの言語を優先しないならば、誰もそのようなことはしない。

我々は英語を学ぶべきである。だが、自分たちの言語も学ぶべきである。経済成長のキーワードは英語で書かれていない。我々が数学、科学、文学などの学習の核をどの言語でも学べるようにすることで、それは実現される。

日本とインドの間には共通点もあれば相違点もあるが、言語を巡る問題は相違点に入るだろう。英語がステータス・シンボルであることにおいて両国には変わりないが、その性格は大きく異なる。日本では日本人なら誰でも日本語が話せるという大前提があり、その上でもし英語が流暢だと一定のステータスが得られる傾向がある。よって、英語が話せなくても才能や実績さえあれば、政治家や文化人が務まるし、もし話せれば特技として扱われる。一方、インドでは英語を話すことが知識階層の最低条件となっている。英語の話せない政治家は庶民からも笑われるし、文化人を名乗ることも許されない雰囲気がある。そのような状況のため、敢えて地元言語を愛用する政治家や映画スターはしばしば熱狂的な支持を受ける。

インドでは英語があまりに独占的なステータスを誇っている一方で、それを批判する声は独立前からあった。マハートマー・ガーンディーは英語を植民地主義の象徴と捉え、英語は独立インドの国語または公用語にはなりえないと度々主張していた。日本人は、日本人が英語を不得手とすることに少なからずコンプレックスを抱いているが、ガーンディーは日本の母語による教育を高く評価していた。以来、英語を批判するインド人の中では、日本はよく引き合いに出される。よって、英語の神話を暴き、日本の教育システムを成功例として挙げるプラシャーント・アッガルワール氏の投書は決して新しいものではない。インドの教育システムは、独立前から英語の語学力のある人々のみの教育水準を押し上げるもので、地元言語での教育を蔑ろにしており、それが社会の大きな歪みとなって今でも残っている。

英語がインドを団結もさせ、分断もする諸刃の剣となっているという筆者の意見には賛成である。インドの諸問題の根源は必要以上に英語の地位が高いことにあると前々から感じていた。極論を言ってしまえば、独立前のインドと独立後のインドの間には、英国人に支配されているか、英語を話すインド人に支配されているかの違いしかなく、英語によって分断された人々は今でも母国にいながら完全な主権を持っていないと感じることが多い。これはインドと関係する外国人にとっても重要な問題だ。もし英語を使ってインドと向き合おうとすれば、全インド的な視野を持てるだろう。そして膨大な資料にアクセスできるだろう。そういう意味で英語はインドに関わる上で間違いなく必須である。だが、入って来る情報や経験はしばしば表層的なものになってしまい、深みまでなかなか入り込めないし、英語によって切り落とされた人々を理解するのに苦労する。英語の新聞と地元紙の内容や焦点が違うという指摘も、今までタイムス・オブ・インディア、ザ・ヒンドゥー、インディアン・エクスプレス、ヒンドゥスターン・タイムスなどの英語紙と、ヒンドゥスターンやナヴバーラト・タイムスなどのヒンディー語紙を見比べて来た中でかなり実感している。新聞ごとに違いがあるが、概してヒンディー語紙の方が地元や生活に密着した記事が多い。一方で国際関係のニュースは英語紙の方が圧倒的に強い。インド共通の文学がないという指摘も鋭い。だが、インド共通の文学よりもまず先に、インド諸言語の文学の発展の方が先に取り組まなければならない問題だ。最近、インド人英語作家が元気だが、彼らは自分の名声を高めているだけでインドの言語の発展のためにほとんど貢献していない。なぜまず母語で作品を書いて、その後英語に翻訳して出版しないのか、前々から不思議に思っている。ただ、記事の中でスミソニアン博物館の下りやジム・ロジャーズの段落は蛇足に思えた。外国におけるヒンディー語やインド諸語の現状は二の次の問題である。

インドの言語状況は複雑だ。それは多言語国家であることに起因するよりも、多重言語国家であることに起因すると言った方が正しい。インドには何言語も話す人がいるが、それは多くの場合、生まれ育った地域で平面的に多くの言語が話されているからではなく、垂直的に異なる言語が積み重なっているから自然とそうなるのである。そしてその頂点には必ず英語が君臨している。インドの第一公用語であるヒンディー語がその下に来て、その次に地元の言語が来る。もし家族の言語や方言が違う場合は、さらにその下にその言語が来る。インド人の言語の旅は、この垂直の積み重ねを下から上って行くことになる。多くの場合、地元の言語までは上って行けるし、幼い頃からラジオ、TV、映画などのメディアに触れていれば、自然とヒンディー語も身に付く。だが、頂点の英語まで辿り着くことが出来る人は今でもごく少数である。また、インド人に最も普及しているのはヒンディー語だが、最も中途半端な位置にいるのもヒンディー語だ。英語はエリートに支持されているし、タミル語、マラーティー語、カンナダ語などのヒンディー語以外のインド諸言語も、地元主義の台頭によって、さらに勢力が強まっているように感じる。英語を日常的に使うインド人にとってヒンディー語は下の言語であるし、非ヒンディー語圏のインド人にとってヒンディー語は英語と同様に上の言語になってしまう。ヒンディー語の支持者はヒンディー語圏に求めるしかないが、残念ながらヒンディー語話者自体が中途半端な公用語になってしまったヒンディー語を自分のものと考えていないため、ますます行き場を失っている。アッガルワール氏の記事の中からは彼のヒンディー語に対するスタンスが読み取れなかったが、英語の神話を崩壊させるにはヒンディー語の立場をもう一度しっかり定義し直すことが必要だと思う。

記事にはボリウッドも取り上げられていたが、確かにボリウッドはインドの多重言語性の象徴である。表面的にはボリウッドはヒンディー語映画であるが、その実態は英語とヒンディー語が複雑に入り組んだ媒体となっている。それが最も顕在化するのはセリフである。現代が舞台になっている映画なら、セリフの中に英語が混じらないヒンディー語映画は今や皆無である。英語を理解しない観客も多いのだが、完全な英語映画でない限り、それが映画の興行に影響することはあまりない。ただし、都会向け映画は英語セリフの比重が多くなり、より一般大衆に訴える映画はヒンディー語セリフに重点が置かれる。インド映画の中でインド社会の言語の多様性を体現しているのもヒンディー語映画だけだ。ボリウッド映画には必要に応じてヒンディー語方言やパンジャービー語、その他のインド諸語も登場する。だが、不思議なことにヒンディー語や英語以外のセリフが出て来るときも全く字幕なしで、インド人観客も当たり前のようにそれを受け入れている。単に聞き流しているのか、それともある程度理解出来ているのかは、未だに謎である。映画の冒頭に出て来る題名の文字もよく見ると面白い。必ず題名はアルファベットで書かれる。デーヴナーグリー文字で題名が出て来ることもあれば、たまにウルドゥー文字による題名の併記があったりもするが、中心はアルファベットである。一方、南インドの映画だと、題名のアルファベット表記がなくて現地文字だけと言うことがほとんどだ。そこにスタンスの違いを感じる。ヒンディー語映画の言語の自己矛盾はプロモーション時に最もよく現れる。映画公開前のプロモーションで監督や出演者のスターたちが頻繁にTVに登場するが、彼らがしゃべる言語は多くの場合英語である。ヒンディー語映画なのに、英語で映画の内容を紹介するのである。満足にヒンディー語をしゃべれない俳優がヒンディー語映画に出演しているのも事実だ。また、最近はどのヒンディー語映画もウェブサイトを持っているが、その言語も不思議なことに英語である。ヒンディー語でウェブサイトを作っているヒンディー語映画は今まで全くと言っていいほど見たことがない。それらの現状を見ると、時々ヒンディー語映画の制作者たちは一体誰にプロモートしているのか分からなくなる。結果的にヒンディー語映画はヒンディー語普及の原動力となっていると同時に、観客に英語に対する憧れを植え付け、英語のステータスの高さを再認識させる装置として働いているように思える。

だが、最近ではヒンディー語を重視する向きも出て来て、例えば「Guru」(2007年)では主人公のグルが裁判所に出廷したとき、英語で裁判を進める裁判官に対し「ヒンディー語を話してくれ」と頼むシーンがある。ただ、これはタミル語映画によくある展開で、監督がタミル語映画界出身のマニ・ラトナムであること、そしてタミル語バージョンの「Guru」が作られたことを考え合わせると、これはヒンディー語話者向けのメッセージと言うよりは、タミル語バージョンにおけるタミル語話者向けのメッセージの翻訳に過ぎないのではないかと思われる。つまり、タミル語バージョンで使われたであろう「タミル語を話してくれ」というセリフがヒンディー語バージョンで「ヒンディー語を話してくれ」に置き換わっただけだと考えられる。もっとも、それは抜きにしても、最近のボリウッド映画の度を過ぎた親英語主義・都会主義は英語を解しない観客の乖離を招いており、そのせいでボージプリー語映画のようなヒンディー語方言の映画の台頭を許している。それを防ぐためか、ボリウッドではヒンディー語への回帰が急いで行われているように感じられることがある。最近ハリウッドのヒット映画のヒンディー語吹き替え版やその他のインド言語吹き替え版が公開されるようになったが、それらはオリジナルの英語版よりも多くの観客を集めており、やはり英語だけでは最大限の利益を上げられないことも再認識されている。言い換えれば、インドの映画業界では多重性の中での葛藤が見られる。英語を使えば全インド的な需要を見込め、特に都市部での受けがよくなるが、ひとつひとつの地域での興行収入は限られたものになる。一時期流行ったインド製英語映画も最近は下火で、妥協する形で英語と現地語を混ぜたヒングリッシュ映画が主流となった。一方、現地語を使えば、限られた地域でしか興行出来ないが、そこから最大限の利益を吸い上げることが出来る。ボージプリー映画はその好例だし、タミル語映画やテルグ語映画の活況は昔からのものだ。また、ヒンディー語はその中間に位置するが万能ではなく、英語以上の観客を動員出来るものの非ヒンディー語圏で各現地語ほどの熱狂は得られない。だが、ヒンディー語に代わるリングアフランカは今のところインドにはなく、他言語の映画界で名を馳せた監督や俳優がさらなる名声を求めてヒンディー語映画界に進出して来ることは少なくない。インド映画界が直面しているこの葛藤に、インドの言語問題の核心があるように思われる。

コンノート・プレイスの中心にはセントラル・パークという公園がある。

セントラル・パークとコンノート・プレイス

展望レストランParikramaから撮影

かつては観光客を鴨にする靴磨き屋や耳かき屋が跋扈していたが、デリーメトロの工事のためにしばらく閉鎖されていた。だが、デリーメトロのラージーヴ・チャウク駅のオープンに伴い、セントラル・パークもきれいに整備されて再オープンした。この公園のおかげで、首都随一の繁華街であるコンノート・プレイスの景観は世界に誇れるほど美しいものになったのではないかと思う。ちなみにカーンワーラーと呼ばれる耳かき屋の溜まり場は、現在ではオールドデリー、チャーンドニー・チャウクのマクドナルド前となっている。耳かきをしてもらいたい人はそこへ行くといいだろう。

セントラル・パーク

セントラル・パークには新しくオープンエアー・シアターも追加された。

オープンエアー・シアター

どうやら、デリーを政治的な首都だけでなく、文化的首都に洗練させることを目標に掲げているシーラー・ディークシト州首相は、このオープンエアー・シアターを使って毎月文化イベントを開催する意気込みのようである。その第一弾として本日、カッワーリー・コンサートが開催された。主催者はデリー州政府の芸術文化省と文学芸術評議会。イベントは2日間に渡って催され、初日の今日はチャーンド・アフザルとアスラム・サーブリーが出演した。プールワーローン・キ・サイル最終日のカッワーリー(参照)を体験して以来、カッワーリーのライブにかなり取り付かれてしまい、あの感動をもう一度ということで、このコンサートにも足を運んだ。当然のことながら会場にはディークシト州首相の姿も見えた。

チャーンド・アフザル

チャーンド・アフザルは、スーフィー・カラム(イスラーム教神秘主義の宗教賛歌)、グルバーニー(スィク教の宗教賛歌)、キールタン(ヒンドゥー教の宗教賛歌)と言う宗教を越えた宗教賛歌の歌い手として有名なカッワールらしい。それを証明するように、ブラジバーシャーによるクリシュナ賛歌、パンジャービー語によるグル賛歌を交えてバリエーションに富んだカッワーリーを歌っていた。歌い方も演奏も非常に洗練されており、都会派という印象を受けたが、大人し過ぎる部分もあった。大体1時間で終了した。

アスラム・サーブリー

次に登場したアスラム・サーブリーは、僕の思い描くカッワールとかなり合致したイメージであった。まずカッワールの声には悲痛さがなければならない。心臓に突き刺さるような痛みと悲しさが声に含まれていないと、カッワールとは言えないと思う。それでいて俗っぽさも重要だ。「神様が全て」みたいな立派な歌詞を歌っておきながら、実は金の亡者みたいな俗っぽさが垣間見えていた方がカッワールとして味が出る。そしていかにも女好きと言った感じのいやらしさも必要だ。観客を一番沸かせるのは、やっぱりちょっと下ネタが入った詩であり、そのいやらしいところをピンポイントで突いて来るだけの才能は、自身が女好きでないと実現されないであろう。それらの要素をアスラム・サーブリーは備えているような気がした。・・・と、かなり失礼な評をしているが、アスラム・サーブリーもかなり著名なカッワールのようである。

チャーンド・アフザルのバンドは、ハルモニウム、ギター、タブラー、コーラス&手拍子係の一般的な構成であったが、アスラム・サーブリーは裏にタブラーやパカーワジなどを叩くパーカッショニストを6人ズラリと揃えたかなり豪華なものであった。しかもアスラムは執拗に主賓席に座るディークシト州首相をネタにして数々の詩を披露し、観客を沸かせていた。歌っている途中でも急に演奏を止めさせて「ひとつ詩を思い出した」と言ってその詩を聞かせ、また歌唱と演奏に戻ると言った、落ち着きのない展開がまたスリリングであった。観客からは絶え間なく「ヴァ!ヴァ!キャー・バート・ハェ、ウスタード!」などと言った賞賛の声が絶えなかった。

ディークシト州首相にたくさんの詩が捧げられたが、その中でも覚えているものをひとつメモしておく。細部は異なるかもしれない。

चाँद के शौक़ में छत पर न जाना वरना

शहर में ईद की तारीख़ बदल जाएगी

chānd ke shauq men chhat para na jānā warnā

shehr men īd ki tārīq badal jāegī

月を愛でに屋上へ行かないで下さい

祭りの日にちが変わってしまいます

ちょうど今日はほぼ満月の日であった。月でもって祭りの日にちが決定されるイスラーム教の文化をベースに、月も恥らうほどの女性の美しさを賞賛した詩である・・・。

デリーでは毎日のように各種文化行事が催されており、文化首都の名に恥じない都市となっている。それらのほとんどが入場無料であるのもすごいことだ。だが、多くのイベントは「Engry

Invitation Only(招待客のみ入場可)」であり、招待状を手に入れるために多少奔走しなければならない。そしてそのようなシステムのため、多くの場合、招待客のみのイベントにいわゆる下層の人々は参加できなくなっている。そのおかげで一定のレベルが保たれていると考えることもできるが、いつまでも上中流階級の人々のみで文化行事を独占していては、真の意味での文化首都は名乗れないだろう。だが、コンノート・プレイスの中心部で行われたこのコンサートは、思い切ったことに、「Entry

Open to All(誰でも入場可)」のスタンスを取っており、誰でもカッワーリーを楽しむことができた。きっと前もってこのコンサートのことを知らなかった人々も、セントラル・パークから大音量で流れて来る歌声に吸い寄せられて集まって来たことだろう。その分、警備にあたっていた警察官が会場の統制に苦労していたのが見えたが、おかげで大ヒット映画を満員御礼の場末映画館で見ているような盛り上がりを体験することができた。カッワーリーというデリーの庶民に人気のアイテムを第一弾に持って来たのも成功だったと言えるだろう。同じようなコンセプトの文化行事が毎年チャーナキャープリーのネルー・パークでも行われているが、デリーで最も格の高い繁華街であるコンノート・プレイスのど真ん中で行われるこのコンサートの方が、これから高い威信と名声を獲得して行くのではないかと思う。

ちなみにカッワーリー・コンサートの2日目は、ファリード・サーブリー・ジャイプリーとエヘサーン・バールティー・グングルーワーレーが出演した。特に、声でグングルー(足鈴)の音を真似ることを芸術の域にまで高めたグングルーワーレーのパフォーマンスは見てみたかったが、この日の夕方は予定が入っていたので行けなかった。

| ◆ |

11月25日(日) Dhan Dhana Dhan Goal |

◆ |

インドでは金曜日は新作映画の公開日であり、誰よりも早く新作映画を見たいと言う根っからのインド映画ファンの僕は金曜日に映画を見ることに決めている・・・と思われることが多いのだが、実際はもっと単純である。金曜日が一番映画のチケットを取りやすいからだ。土日は混雑するので、ヒット作になるとチケット入手が困難になる。月~木は比較的容易だが、平日は予定が入ることが多い。また、もし公開後の口コミでヒット作になるような性格の映画だと、週末のハウスフル状態が平日まで延長される。また、その頃になるとレビューも出揃うので、各方面で酷評されている映画はわざわざ見に行く気が失せる。よって、金土日を逃すとその映画を見逃す可能性がグッと高くなる。もしなるべく多くのインド映画を見ようと心に決めていたら、まだ映画が公開されたばかりで評価が定まっていない、公開日の金曜日に見るのが最も確実な方法なのである。

と言うわけで11月23日公開の「Dhan Dhana Dhan Goal」も公開初日の午前10時の回を見ることに決め、近所にあるPVRプリヤーへ向かった。だが、珍しいことにチケットカウンターで午前10時の回はキャンセルされたと告げられた。こんなことは初めてだ。何が理由かは分からないが、きっと何か不都合があったのだろう。よって予定を組み直し、本日この映画を見ることになった。

題名:Dhan Dhana Dhan Goal

読み:ダン・ダナー・ダン・ゴール

意味:ダン・ダナー・ダン・ゴール

邦題:ダン・ダナー・ダン・ゴール

監督:ヴィヴェーク・アグニホートリー

制作:ロニー・スクリューワーラー

音楽:プリータム

作詞:ジャーヴェード・アクタル

振付:サロージ・カーン

出演:ジョン・アブラハム、アルシャド・ワールスィー、ビパーシャー・バス、ボーマン・イーラーニー、ラージ・ズトシー、ダリープ・ターヒルなど

備考:PVRプリヤーで鑑賞。

左から、アルシャド・ワールスィー、ジョン・アブラハム、

ビパーシャー・バス、ボーマン・イーラーニー

| あらすじ |

英国の南アジア人街サウスオールのサッカーチーム、サウスオール・ユナイテッド・フットボール・クラブ(SUFC)は、万年最下位の弱小チームだった。チームは1985年に決勝戦まで到達したことがあったものの、以後は低迷の一途を辿り、今ではホームグランド喪失の危機に瀕していた。市議会から突きつけられたチーム存続の条件は、次のチャンピオンシップで優勝すること。連戦連敗のSUFCにとってそれは不可能に近かった。しかも長年に渡ってチームを支えて来たコーチが急死してしまう。その甥でキャプテンのシャーン(アルシャド・ワールスィー)は、SUFC黄金期を築いたトニー・スィン(ボーマン・イーラーニー)にコーチを頼む。また、従姉妹のルマーナー(ビパーシャー・バス)がチームドクターになる。

トニー・スィンは一目でチームのストライカー不足に気付く。ルマーナーは強豪チーム、アストンの選抜キャンプに参加していたサニー・バスィーン(ジョン・アブラハム)をトニーに紹介するが、自分のことを英国生まれの英国人だと自負するサニーはSUFCに全く興味を示さなかった。そればかりか、サニーはシャーンやSUFCのメンバーと犬猿の仲だった。

チャンピオンシップが開始されたが、やはりSUFCは連戦連敗だった。人種差別によって選抜を落とされたサニーはトニーの説得もあってSUFCに参加するが、チーム内の不協和音は増すばかりであった。トニーは彼らにマンチェスター・ユナイテッドのホームグランドを見せ、チャンピオンとは何かを見せ付ける。SUFCのメンバーの心で何かが変わった。

以後、チームワークが芽生えたSUFCは勝利を重ねるようになった。サウスオールの南アジア人コミュニティーもSUFCを応援し出し、全てがうまく回り始めていた。だが、SUFCの敗北を画策するサッカー解説者のジョニー・バクシー(ダリープ・ターヒル)は、サニーの引き抜き工作を始める。巨額のオファーを受け、宿敵アストンとの決戦を前に、サニーはSUFCから脱退してしまう。SUFCはアストンと引き分け、チャンピオンシップの勝敗は最終戦にもつれ込むことになった。対戦相手は再びアストンであった。

試合当日、サニーはサッカーファンの集うパブに赴いた。そこでサニーは父親の旧友と出会う。サニーと父親の仲は険悪で、彼は父親の過去を全く知らなかった。だが、父親の友人から、父親がかつてSUFCの大ファンであり、1985年の決勝戦前に有色人種チームを差別する白人の暴徒に襲われたトニーを救ったことを知る。トニーはこれがきっかけでサッカーを投げ出し、以後負け犬の生活を送っていたのだった。父親の過去を知ったサニーは試合会場へ急行し、チームに合流する。

試合は一進一退の展開であった。サニーは活躍するが、ジョニーの耳にサニーの弱点の情報が入る。サニーの頭蓋骨にはヒビが入っており、もし顔面に衝撃を受けたら命の危険もあった。それを知ったジョニーはアストンの監督に連絡し、サニーの顔面を狙うように入れ知恵する。サニーと恋仲にあったルマーナーは、アストンがサニーを狙っていることに気付いて彼を下がらせようとするが、サニーは試合を続けた。数度の執拗な顔面攻撃にも関わらずサニーは立ち上がり、試合終了直前に勝ち越しのゴールを決める。SUFCは歴史的な勝利を飾り、ホームグランド存続の権利も勝ち取った。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2007年のボリウッドの重要なキーワードのひとつは「スポーツ」である。2001年の「Lagaan」の大ヒットがあったものの、2007年に入ってボリウッドは急に思い出したようにスポーツ映画を送り出すようになった。大半はフロップに終わったが、女子ホッケーを題材にした「Chak

De! India」の大成功や、ボクシングを取り扱った「Apne」のスマッシュヒットは記憶に新しい。今年のスポーツ映画ブームのトリを飾ることになりそうなのが、「Rang

De Basanti」(2006年)のプロデューサーであるロニー・スクリューワーラー制作の「Dhan Dhana Dhan Goal」である。テーマはズバリ、サッカーだ。

度々の日本対インド戦によって、日本人にもインドでサッカーが人気のスポーツでないこと、そしてインドのサッカーはまだまだ未熟なレベルにあることが知れ渡った。それを自覚してか、「Dhan

Dhana Dhan Goal」の舞台は英国になっている。主人公は、英国の南アジア人コミュニティーの中心地となっているサウスオールのサッカーチームとそのメンバーたち。弱小チームが数々の困難を乗り越えて優勝を掴むという予定調和的なサクセスストーリーは、「Chak

De! India」やその他のスポ根映画と同様で、特筆すべき点はない。むしろこの映画で見るべきなのは、南アジア人の団結と逆差別の問題である。

「Dhan Dhana Dhan Goal」はインド人によるインド映画であるが、不思議なことにインド色やインド限定の愛国主義はかなり意図的に消されている。代わりにパーキスターン人やバングラデシュ人のメンバーに比較的大きな比重が置かれ、結果として汎南アジア主義的な映画に脱皮することに成功している。映画のクライマックスの試合では、インドの国旗と同時にパーキスターンやバングラデシュの国旗もかなりデカデカと振られていた。

南アジア人同士の団結が強調されたと同時に、白人に対する逆差別的な展開が目立ったのも印象的だった。「Dhan Dhana Dhan Goal」に出て来る白人は、押し並べて有色人種を差別する下劣な差別主義者として描かれ、英国に住む南アジア人コミュニティーはそれに立ち向かって行かなければならないと説かれた。それは特にサニーのアイデンティティーの問題となって映画の展開を左右した。サニーは英国生まれ英国育ちのインド系英国人2世で、自分のことを英国人だと信じて疑わなかった。サニーは万年最下位のSUFCを「サーカス」と見下し、白人に混じってスター選手になることを夢見ていた。だが、その彼も白人から差別され、仕方なくSUFCへ行くことになる。しかもSUFCでの活躍により大手チームからオファーが来ると簡単に移籍してしまう。イシャーンはサニーの裏切り行為を、「南アジア人の誇りを傷付けた」と非難する。あたかも南アジア人だけは他の国々の人々とは違う立派な価値観を守っていると言いたげであった。結局サニーは土壇場でSUFCに戻り、イシャーンに対し、「ヒンドゥスターンを去って来たが、ヒンドゥスターニヤト(インド人性)は失っていない」とつぶやき、最大限の活躍をする。

「Lagaan」が宗教間の団結を、「Chak De! India」がインド各州の団結を裏テーマとしていたのを考え合わせると、この映画の趣旨はさらに面白く感じる。インド人はどうもチームワークのスポーツを何らかの潜在的対立を含んだコミュニティー間の団結のメッセージを伝えるための道具にして映画を作る傾向にあるようだ。

スポ根映画お約束の展開は分かっていてもそれなりに感動できるのだが、あまりに一方的な被害者意識と逆差別は疑問だったし、サッカー以外の要素、例えばサニーとルマーナーの恋愛やメンバーと家族との関係などの描写は中途半端で、最上質の映画とは言えない出来であった。また、SUFCが初の一勝を挙げた後にムジュラー風のアイテムナンバー「Billo

Rani」が挿入されるのだが、全く不要であった。

ジョン・アブラハムやアルシャド・ワールスィーは相当サッカーの練習をしたようで、ボール裁きは十分合格点を与えられるほどであった。ジョンは主役兼悪役のような役割だったが、ベストの演技でこなしていた。「Munnabhai」シリーズの印象が強くなり過ぎてしまったアルシャド・ワールスィーも、それを払拭するほどいい演技をしていた。ジョンと実生活の恋人であるビパーシャー・バスが出演するのも見所だ。2人の濃厚なキスシーンもある。一方でボーマン・イーラーニーは今一度技巧派の演技力を見せ付けていた。

英国が舞台のため、通常のヒンディー語映画に比べて英語の台詞が多めだが、メインはヒンディー語であり、ヒングリッシュ映画のレッテルを貼るまでには行っていない。登場人物の出身地に従って、パンジャービー語なども登場していた。

「Dhan Dhana Dhan Goal」は、インド映画には珍しいサッカーを題材にした映画と言うことで注目を集めそうだが、それよりも、インドという枠を越えた汎南アジア主義映画の時代の到来を告げる映画であることの方が重要に思える。もちろん、まだ南アジア各国の人々の微妙な心情を描き出すまでには行っていないが、ボリウッドの将来を占うには興味深い題材となるだろう。また、南アジア主義の台頭が、安易なアンチ白人主義に結び付いてしまっていることは懸念材料と言える。

「マードゥリー復活!」そんな大々的な宣伝と共に1、2ヶ月前から「Aaja Nachle」のプロモ映像が流れ始めた。マードゥリー・ディークシト。90年代のボリウッドに君臨した女王である。マードゥリー以降、マードゥリーを越える才色兼備の女優はボリウッドには現れなかったと考えるファンも多い。1999年の結婚と渡米を機に彼女の映画への出演は減り、「Lajja」(2001年)や「Devdas」(2002年)などはあったものの、ほぼ引退状態にあったマードゥリーを再び銀幕に呼び戻したのは、ボリウッド最大の映画コングロマリット、ヤシュラージ・フィルムスのトップ、ヤシュ・ラージであった。マードゥリー・ディークシトはヤシュ・ラージの熱烈な復帰要望に応え、遂に2007年、「Aaja

Nachle」を引っ提げてボリウッドにカムバックした。

題名:Aaja Nachle

読み:アージャー・ナチレー

意味:来て、踊って

邦題:カム・アンド・ダンス!

監督:アニル・メヘター

制作:アーディティヤ・チョープラー

音楽:サリーム・スライマーン

作詞:ジャイディープ・サーニー、ピーユーシュ・ミシュラー

振付:ヴァイバヴィー・マーチャント

衣裳:マニーシュ・マロートラー、マンディラー・シュクラ、ドリー・アフルワーリヤー・ティワーリー

出演:マードゥリー・ディークシト、コーンコナー・セーンシャルマー、クナール・カプール、ラグビール・ヤーダヴ、ディヴィヤー・ダッター、ヴィナイ・パータク、ランヴィール・シャウリー、ヤシュパール・シャルマー、アキレーンドラ・ミシュラー、ジュガル・ハンスラージ、ノワーズ、ウッタラー・バーオカル、ヴィノード・ナーグパール、ダライ、フェリー・ダルヴィエラ、ダルシャン・ザーリーワーラー、アクシャイ・カンナー、イルファーン・カーン

備考:PVRアヌパムで鑑賞。

左から、ヤシュパール・シャルマー、ノワーズ、クナール・カプール、コーンコナー・セーンシャルマー、マードゥリー・ディークシト、ランヴィール・シャウリー、ダライ、ラグヴィール・ヤーダヴ、ヴィナイ・パータク、ジュガル・ハンスラージ、アキレーンドラ・ミシュラー

| あらすじ |

シャームリーという田舎町に住むディーヤー(マードゥリー・ディークシト)は、マカランド(ダルシャン・ザーリーワーラー)に師事し、「アジャンター」という名の劇場でダンスを習っていた。だがインドの舞踊家を取材に来ていたナショナル・ジオグラフィーのカメラマン、スティーヴと恋に落ちる。両親(父:ヴィノード・ナーグパール、母:ウッタラー・バーオカル)の反対に遭ったディーヤーはスティーヴと駆け落ちし、米国へ逃げてしまう。屈辱に耐えかねた両親は、家を捨ててどこかへ姿をくらましてしまう。

それから11年後、ニューヨーク。ディーヤーはダンスの先生をして生計を立てていた。スティーヴとは既に離婚していたが、2人の間にはラーダー(ダライ)という女の子が生まれていた。ある日、ディーヤーのもとに電話が掛かって来る。師のマカランドが危篤との知らせだった。ディーヤーは急遽ラーダーを連れてインドへ向かう。

シャームリーに着いたシャームリーは、アジャンターの管理人ドクター(ラグビール・ヤーダヴ)から、マカランドが既に死んだことを伝えられる。また、アジャンターはまるで廃墟のようになっていた。ディーヤーが駆け落ちした後、マカランドのダンス教室には悪評が立ち、誰もダンスを習いに来なくなってしまったのである。以後、アジャンターは廃墟となってしまった。しかも、2ヶ月後には取り壊され、ショッピング・モールが建設される予定となっていた。

ディーヤーは町の政治家ラージャージー(アクシャイ・カンナー)のところへアジャンターを壊さないようにお願いに行く。ラージャージーは、2ヶ月以内にシャームリーの住民によるパフォーマンスが上演されたら、取り壊しを中止にするという条件を出す。

ディーヤーは「ライラー・マジュヌー」のミュージカルを上演することに決め、シャームリーの人々に呼び掛けてミュージカルへの参加を求める。だが、参加者は現れなかった。そればかりか、ラージャージーの政敵チャウダリー・オーム・スィン(アキレーンドラ・ミシュラー)の部下たちがやって来て妨害する。だが、ディーヤーはその中にマジュヌーにピッタリの人材を見つける。イムラーン(クナール・カプール)であった。ディーヤーはチャウダリーを説得し、ミュージカルに協力することが政治的に有利になると説く。チャウダリーも乗り気になり、イムラーンはマジュヌーを演じることになった。

次第に参加者が集まって来た。イムラーンに片思いする少女アノーキー(コーンコナー・セーンシャルマー)がライラーを演じることになった他、役人のチョージャル(ヴィナイ・パータク)、会計のサンジーヴ・メヘター(ジュガル・ハンスラージ)、ディーヤーに恋心を抱くモーハン・シャルマー(ランヴィール・シャウリー)などの出演が決まった。また、ライラーの父親はチャウダリー自身が演じることになった。だが、時間はあと1ヶ月しか残されていなかった。ディーヤーは急いで演劇未経験の彼らのトレーニングを始めた。

一方、アジャンターの跡地にモールを建設しようとしていたビジネスマン(イルファーン・カーン)は、チャウダリーを500万ルピーで買収する。その日からチャウダリーは練習に来なくなるが、最も乗り気でなかったイムラーンはいつの間にか劇にのめり込んでおり、そのまま演劇グループに留まった。ディーヤーの親友でビジネスマンの妻だったナジュマー(ディヴィヤー・ダッター)と警察官のスィン(ヤシュパール・ヤーダヴ)が代わりに出演することになった。

ミュージカル「ライラー・マジュヌー」は大成功に終わり、ラージャージーもアジャンター取り壊し中止を決定する。大仕事を終えたディーヤーは、姿をくらました両親を探すためシャームリーを去るが、アジャンターではイムラーンやアノーキーらによって再びダンスの練習が行われるようになった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ヤシュラージ・フィルムスは今年、「Ta Ra Rum Pum」、「Jhoom Barabar Jhoom」、「Chak De! India」、「Laaga

Chunari Mein Daag」そしてこの「Aaja Nachle」と、5本の映画をリリースした。完全なフロップに終わったり、期待以上の評価・興行収入が得られなかったものもあるのだが、概して完成度の高い映画ばかりだと言える。質の高い映画を次から次へと送り出すヤシュラージ・フィルムスの実力は素晴らしいと思うのだが、いつ頃からか、同プロダクションの映画から気合が感じられなくなって来た。「気合」と言うと語弊があるかもしれない。ヒンディー語で言えば「ダム」だ。「ダム」がない、「パワフルさに欠ける」とでも言おうか。外面はとても綺麗で、キャストも申し分なく、ストーリーも洗練されており、売り出し方もとてもうまいのだが、何か心が空洞な感じがする。ヤシュラージ・フィルムスは、あまりに映画作りにこなれ過ぎていて、その作品から手作りの温かさが感じられなくなって来た。熱いハートが感じられないのだ。代わって、まるで工場生産の量産品のような冷たさが感じられるようになって来た。ハートのない映画は作品ではなく、商品だ。「Aaja

Nachle」もどこかそのような「商品」であった。決してつまらない訳ではなく、むしろ面白いのだが、昔のインド映画にあったような仰天の興奮が少ないのである。そして見終わった後の感情が、ハリウッド映画を見終わった後の感情に似通って来た。映画館の座席に座っている間は面白いのだが、映画館を出た瞬間に別のことを考えてしまうような、持続性の低い面白さとでも表現しようか。ヤシュラージ・フィルムスの最近の作品の多くやこの「Aaja

Nachle」は、インド映画の文法に則った典型的なインド映画なのに、インド映画ではないような気がどことなくする。この感覚は今後ヤシュラージの映画を見続ける上で徐々に深く掘り下げて行きたいと思っている。このような印象を受けたため、「Aaja

Nachle」の総合評価(ナヴラサ評では「平安」の項目)は少し低めにした。

「Aaja Nachle」の脚本はまるでマードゥリー・ディークシトのために書かれたようなものである。米国から11年振りに故郷の町に帰って来たダンサーが、廃墟と化した劇場を再建するというストーリーは、米国在住のマードゥリーのボリウッド復帰と重なる。そして、映画は歌と踊りに満ち溢れており、インド映画界屈指の踊り手であったマードゥリーが、そのダンスの才能を存分に発揮できる内容となっている。11年前のシーン(つまり20代のディーヤーを演じるシーン)は、既に42歳となったマードゥリーには年齢的につらかったが、チャーミングな笑顔は今でも衰えていなかった。マードゥリーのボリウッド復帰作としては申し分ない作品だったと言える。

映画にはいくつかのテーマが隠されていた。劇場を救うために政治家と賭けをするシーンは、「Lagaan」(2001年)、「Chak De! India」(2007年)、「Dhan

Dhana Dhan Goal」(2007年)などのスポーツ映画で採用された黄金パターンを思い起こさせる。その賭けに勝つために町の人々を結束させて行く過程は、町というコミュニティーの結束でもあり、「町の人々が自分の町のために積極的に行動する」というテーマにつなげられる。また、劇場の跡地にショッピング・モールが建設予定という設定は、芸術vs商業主義という構図にも発展させることができる。モールを建設することが本当に町の発展にとっていいことなのか、しかも芸術や文化を犠牲にしてまで経済を最優先する必要があるのか、そういう問いが、発展著しいインドの社会に問い掛けられていたように感じた。米国生まれ米国育ちのラーダーが、最初はインドの環境に辟易しながらも、最後にはインドに溶け込み、グループ解散の危機に陥った母親の一番の支援者となる様からは、「インド人はどこでも生まれてもインド人」というメッセージが感じられた。そして最も重要なテーマは愛であった。インド版「ロミオとジュリエット」とも言える悲恋の物語「ライラー・マジュヌー」が、ディーヤーとスティーヴの恋愛、アノーキーとイムラーンの恋愛、モーハンの一途な片思い、そしてそのミュージカル上演と、何重にも映画に盛り込まれていた。

しかし、疑問点も多かった。ディーヤーと両親の再会は観客が最も期待するシーンだったはずだが、映画中では描かれず、まるで最後に思い出して急いで付け加えたかのようにナレーションで少し触れられていただけだった。あれほど出演者集めや練習に苦労していたのに、上演2日前や当日に出演者を変え(チャウドリーの脱退、ナジュマーや警察官スィンの加入)、しかもショーに何の影響もないのは非現実的過ぎた。シャームリーの住民だけによるパフォーマンスが条件だったのに、なぜかプロっぽいバックダンサーが出て来るのも大きな突っ込み所である。また、一度はビジネスマンの夫に頼まれてディーヤーの悪い噂を町に流すナジュマーが最後で突然グループに加入するが、彼女の心情の変化の描写が少なくて説得力に欠けた。クライマックス後にラージャージーとディーヤーの結婚が示唆されたのも蛇足ではなかっただろうか?できることなら11年前からディーヤーに恋焦がれていたモーハンにハッピーエンドを用意してあげたかった。ディーヤーはショーを成功させた後に米国に帰ってしまったが、彼女が去った後、シャームリーで同じような文化活動が存続するかも大いに疑問である。

マードゥリー・ディークシトはやはり素晴らしかった。もう未婚のヒロイン役はできない年齢になっているが、かえってこれからいろいろな役を演じていけるような気がする。結婚を機にした引退後カムバックを果たしたものの伸び悩んでいるジューヒー・チャーウラーに比べて、才能に幅のあるマードゥリーの方が活躍できそうだ。もし今後もボリウッド映画に出演し続けるならば、の話だが。依然として彼女の拠点は米国なので、もし出演するとしても1年に1本か、それ以下のペースになるだろう。

コーンコナー・セーンシャルマーはボリウッドでどういう評価なのだろうか?どうも彼女は「ブス→変身→美人」というキャラクターを演じることが多いような気がする。つまり、見方によってはブスに見えるということが認知されているということか。あまりこの映画やライラー役に適役ではなかったように見えたが、マードゥリーの引き立て役としては適任だったかもしれない。あまり美人の若手女優を引き入れるとマードゥリーが霞んでしまう恐れがあった・・・。

クナール・カプールは「Rang De Basanti」(2006年)の頃から全く変わらぬファッションとキャラクターである。売れて来たのでそろそろ脱皮が必要だと思うが、クリケット選手のマヘーンドラ・スィン・ドーニーが髪をバッサリ切ったらスポンサーから大ブーイングが巻き起こったという事件も最近あり、長髪スタイルで売れてしまった男優の苦悩をこれから感じることになるかもしれない。演技はまだ未熟である。

他にも多くのサポーティング・キャストが出演していたが、中でも注目したいのはヴィナイ・パータク。「Bheja Fry」(2007年)で一気に大ブレイクしたコメディアン系男優である。今回はいかにもお役人と言った雰囲気のチョージャル役を演じており、映画の中で最も面白かった。チョージャル夫妻のちょっとしたロマンスも微笑ましかった。

音楽はサリーム・スライマーン。タイトル曲「Aaja Nachle」、ミュージカル出演者を募集する際の威勢のいい曲「Show Me Your

Jalwa」、ラーハト・ファテー・アリー・ハーンの歌うサドソング「O Re Piya」など、いい曲が揃っている。ただ、突出したヒット曲はない。

映画の舞台となるシャームリーは、ウッタル・プラデーシュ州ムザッファルナガル県にある実在の地名だが、実際にそこで撮影されたわけではないようだ。自動車のナンバーを見たらマディヤ・プラデーシュ州のものになっていたので、おそらく同州のどこかの町でロケが行われたのではないかと思う。

「Aaja Nachle」は無難にまとまった映画で、決して見て損はないが、傑作に数えられることはないだろう。もしこの映画がヒットしなくても頷けるし、ヒットしても頷ける。ヒットしなかった場合は脚本やその他に問題があったからであり、ヒットした場合はそれだけマードゥリーの人気がすごいということだ。ちなみに僕が見た回の観客席は空席が目立っていた。