| ◆ |

10月1日(月) インド最古の宮殿ホテル、ケースローリー |

◆ |

インド観光のひとつの目玉に宮殿ホテル(ヘリテージ・ホテル)がある。王侯貴族の居城や宮殿をホテルに改装したもので、一般のホテルでは絶対に味わえない歴史の陶酔が魅力だ。だが、ベラボウに高いに宿泊料を取っているところが多く、簡単には手を出せない。その点、ニームラーナー・ホテルスが経営する宮殿ホテルはどれも比較的リーズナブルな料金設定で、オススメである。とは言え、インドのホテルは全体的に急速に値上がりしており、ニームラーナー系列のホテルも次第にリーズナブルとは言えない値段になって来た。

ニームラーナー・ホテルスはインド全土で宮殿ホテルを経営しているが、メインターゲットはデリーを拠点とする観光客である。デリーから陸路で1日以内で行ける距離にある系列ホテルは2007年現在6つある。その中でもフラッグシップと言えるのが、デリーからジャイプル方面に100kmほど行ったラージャスターン州ニームラーナーにあるニームラーナー・フォート・パレスである。1464年建造の城を増改築した全50室のリゾート・ホテル。各部屋ごとに個性的な内装や家具でセンスよく装飾されており、部屋ごとに料金が異なる。オリジナルの城の部分である旧館と、後から増築した新館があるが、旧館の高い部屋が空いていれば当然のことながら旧館に泊まった方が雰囲気があっていい。しかし、もし旧館の高い部屋が空いていなければ、無理して旧館の部屋に泊まるよりも新館の部屋を選んだ方が無難だ。旧館の方は、元々客室ではない部屋を無理に客室に改造しているものがあるため、旧館の安い部屋は変な構造になっていたり、異様に狭かったりする。それだったらいっそのこと、利便性を考えて設計された新館の部屋の方がベターと言う訳である。ホテル内にはプールやスパなどの近代的設備も整っているし、城下町や周辺を探索するのも楽しい。既に何度も訪問しているが、初めて訪れたのは2004年1月だった(参照)。

ニームラーナー・フォート・パレス

ニームラーナーよりもさらにデリー寄りの位置、ビラースプルの料金所の手前で西に向かった場所にあるのは、1935年建造のパタウディー・パレスである。まだホテルとしてオープンして間もない頃に訪れた(参照)。住所はハリヤーナー州グルガーオン県に入り、デリーからは約60kmとかなりいい位置にある。インドのクリケット史に燦然と輝く英雄、タイガー・パタウディーの邸宅だった宮殿である上、シャルミラー・タゴール、サイフ・アリー・カーン、ソーハー・アリー・カーンなどと言った映画スターとも関係の深い場所であるため、クリケット・ファンやインド映画ファンには垂涎モノの宮殿ホテルだと言える。そうでなくても、白を基調とした上品な宮殿で、一度訪れる価値は十分ある。

パタウディー・パレス

ラージャスターン州シェーカーワーティー地方にもニームラーナー系列のホテルがある。バガルのピーラーマル・ハヴェーリーである。デリーからは約250km、半日かかる距離にある。ただ、シェーカーワーティー地方の外れに位置するため、同地域観光の拠点にはしにくい。また、シェーカーワーティー地方は宮殿ホテルの宝庫なので、ピーラーマル・ハヴェーリーに宿泊する意味は薄れる。よって、シェーカーワーティー地方は2回訪れたが、ピーラーマル・ハヴェーリーにはまだ訪れたことがない。

基本的にニームラーナー・ホテルスは歴史ある建築物をホテルに改装しているが、ウッタラーカンド州リシケーシュにあるグラスハウス・オン・ザ・ガンジスだけは新しく建築したホテルである。デリーからは約300km、リシケーシュの市街地からさらに23km行った場所にある。その名の通り、ガンガー(ガンジス)河の畔にある閑静なリゾート・ホテルである。バドリーナートまでツーリングしたときに見かけたが、中は覗かなかった。同じようなコンセプトのリゾート・ホテルはリシケーシュ周辺にいくつかあるので、相対的にこのホテルに宿泊する価値は薄れるだろう。

同じウッタラーカンド州の有名避暑地ナイニータール近くには、ラームガル・バンガローというニームラーナー系列ホテルがある。ここはデリーからの距離が325kmあり、半日以上かかるだろう。まだ訪れたことはない。

また、デリーから東に約80km、ウッタル・プラデーシュ州のクチェーサルには以前までマッド・フォートというニームラーナー系列のホテルがあったのだが、僕がツーリングがてら訪れたときには既に何らかの理由で閉業されていた(参照)。よって、これはデリー周辺の6つのニームラーナー系列ホテルには含まない。

マッド・フォート・クチェーサル

最後に残ったのが、ラージャスターン州アルワル県のケースローリー村にあるヒル・フォートである。14世紀建造で、宿泊できる宮殿ホテルとしてはインド最古。デリーからは約150km、デリー、ジャイプル、アーグラーの黄金の三角形のど真ん中に位置するという絶好のロケーションである。今回、このケースローリーのヒル・フォートをバイクで訪れることにした。

ニームラーナー・ホテルスのウェブサイトには、ケースローリーまでの道筋がいくつか示されていた。デリーから最短なのはグルガーオン~ソーナーを通って行くルートだが、この道は交通量が多くて時間がかかると書かれていたので、多少遠回りながらも快適に走行できるデリー~グルガーオン~ダールヘーラー~ティジャーラー~キシャンガルのルートを通ることにした。このルートは、以前アルワルへツーリングしたときも通ったことがあり(参照)、道は大体頭に入っていた。

午前10時にジャワーハルラール・ネルー大学(JNU)キャンパスを出発。国道8号線(NH8)に乗り、そのまま南を目指した。デリー・グルガーオン・エクスプレス・ハイウェイの大部分が開通してくれたおかげでデリー~グルガーオン間の道はだいぶ楽になった。以前からジャイプル方面へのツーリング時の休憩地点として愛用していたマーネーサルのマクドナルドには10時半頃に到着。エクスプレス・ハイウェイが開通していなかった頃は、デリーからマーネーサルまで1時間かかったのを覚えている。首都圏の混雑を抜けた先にあるこのマクドナルドは、1時間のウォーミングアップを終え、これから先のツーリングに向けて一息つくのに絶好の場所にあったのだが、デリーから30分ほどで到着してしまうようになった今では、そのロケーションはちょっと魅力に欠けるようになった。それでも、これから先はしばらく何もないので、惰性でとりあえず立ち寄ることにした。

マーネーサルのマクドナルドでしばらく休憩し、午前11時15分頃に出発。ダールヘーラーでNH8を降り、喧噪のバーザールを通り抜けて東へちょっと向かった後、アルワルに通じる南方面への道に乗った。もはやNHではないので、中央分離帯もないし、所々にスピードブレーカーもある。注意して進まないと危険だが、道は比較的きれいに舗装されており、交通量もさほど多くなく、しかも素朴な田舎の風景を楽しみながら走行できるので、デリー周辺のツーリング・ルートの中ではかなり快適な部類に入る。途中からは、のっそのっそと歩くラクダ車や、荒々しくも美しいアラーヴァリー山脈の雄姿が風景に加わる。一点注意すべきなのは、ティジャーラーに入る前にあるロータリーである。ティジャーラーは町中の道路が泥沼になった最悪の町であり、ここに迷い込むとひどい目に遭う。そのためであろうか、ティジャーラー市内に入らなくてもいいようにちゃんとバイパスが用意されており、ロータリーで直進せずにバイパスの方へ進むことが重要になる。それさえ注意すれば、特に問題ないだろう。

このルートを走行中、途中でバイクを運転するインド人のおばちゃんとすれ違った。スクーターに乗っているおばちゃんはデリーでも数多いが、サルワール・カミーズの姿でバイクにまたがって颯爽と走行するおばちゃんは初めて見た。インドに住んで6年になるが、まだまだ新しいものを見せてくれるとは、インドもさすがである。

キシャンガルを越えた辺りから、「アルワル○○km、サリスカー○○km」という道標が目に入るようになる。アルワル市街地に入る直前に三叉路があり、直進するとアルワル、左折するとラージガルとの表示が見える。この道を左折し、6kmほど進むとロータリーがある。このロータリーを左折し、さらに6kmほど進むと、ヒル・フォート・ケースローリーの看板がある。その看板に従って左折し、2km進むと、農村風景の中に忽然と小さな城塞が見えて来る。これがインド最古の宮殿ホテル、ヒル・フォートである。デリーからは160kmほどであった。

ヒル・フォート・ケースローリー

ヒル・フォートは全21室のこじんまりとした宮殿ホテルだが、アラーヴァリー山脈に囲まれた広大な農地の中にポツンと立っており、眺めは抜群である。中庭は木陰が気持よく、くつろぎの空間となっている。また、夕方には城壁や屋上のテラスでのんびりと夕日を眺めることが出来る。ニームラーナー・フォート・パレスのような派手さはないが、過ごしやすそうなホテルになっていた。また、ホテルの中にはニームラーナー・ショップがあったが、開いている気配はなかった・・・。

ホテルの風景

宿泊したのはヒンドーラー・マハルという部屋。城の東側の2階にある。ヒンドーラーとはブランコのことで、部屋の中には大型のブランコが天井から吊り下げられている。外にはテラスがあり、そこからはケースローリー村を一望の下にすることが出来る。また、インドではブランコはクリシュナとラーダーと密接な関係があるのだが、それを反映して部屋の壁にはクリシュナ関係のアンティークな絵が多数飾られていた。

ヒンドーラー・マハル

ケースローリー村は人口600人ほどの小さな農村であった。村の外には延々と畑が続いており、ちょうどバージラー(ヒエ)の穂がなっていた。外国人観光客が訪れるためだろう、村の子供たちは例によって「ペン、ペン」と言い寄って来るが、しつこくはない。それを除けば特に観光客ずれしたところはなく、のどかで平和な村だと感じた。

ケースローリー村

村の中心部には小さなモスクとダルガー(聖者廟)があった。ヒル・フォートから一通り眺めてみたが、ヒンドゥー寺院らしきものは見当たらなかった。唯一、村の外れの池のそばに半分崩れた寺院跡があった。と言うことはムスリムの村かと思ったが、ムスリムっぽい服装をした人はおらず、村からは不思議なほどイスラーム教を感じなかった。イスラーム教徒に礼拝を呼び掛けるアザーンも、滞在中一度も聞かなかった。現在はラマダーン(断食月)中だが、特に断食をしている様子もなかった。よって、ここはメーオと呼ばれる、イスラーム教に改宗した元ヒンドゥー教徒コミュニティー(ラージプート、ジャート、ミーナーなど)が多数を占める村なのではないかと結論付けた。メーオは一応イスラーム教徒ながら、ヒンドゥー教の教義や習慣も捨てておらず、混淆した文化を持っていると聞く。メーオは主に、デリー~ジャイプル~アーグラーを結ぶ黄金の三角形地帯(メーワート地方)に住んでおり、ケースローリー村は正にその中に含まれている。また、ヒル・フォートを建造したのも、カーンザーダーと呼ばれる、イスラーム教徒に改宗したヤードゥヴァンシー(ヤーダヴ族)の王と言われており、ケースローリーがメーオの村だというのは間違いないと思われる。

花とヒル・フォート

バージラー畑とヒル・フォート

牧女とヒル・フォート

午後5時~6時まではティータイムで、中庭で紅茶を飲むことが出来る(無料)。アール・グレイ、ニールギリ、アッサム、レモンティーの中から選べた。午後7時~8時まではバータイム。同じ場所でアルコールを楽しむことが出来る。オールド・モンク(世界最高のラム酒、インド産)があったのでラムコークを注文したが、変な味でガッカリ。ダイエット・コークしかなかったからそれで割ったらしいが、それにしても変な味であった。きっとスタッフの誰かがこっそりオールド・モンクを飲んで、減ったのがばれないように後から水を足したに違いない。瓶に入ったオールド・モンクの色は明らかに薄かった。それだけでなく、コーラの炭酸も抜けていたように思えた。とにかく全てが噛み合っていない味であった。こんなガッカリのオールド・モンクは初めて飲んだ。その後キングフィッシャー・ビールも注文したが、これも何か薄かった。ラージャスターン州の酒は皆こうなのか?理由は分からないが、ここの酒はどうも信用できなかったので、アルコールが必要な人は持参した方が無難かもしれない。夕食は午後8時~9時半でビュッフェ形式。ヴェジ、エッグ、チキン、マトンと一通り出て来るが、インドの様々なレストランと同様に、ヴェジが一番おいしかった(ヴェジのコックがノンヴェジの料理を作ることがけっこうあるのだが、そんなノンヴェジ料理ほど信用ならないものはない)。日によってメニューは変わると思うが、ダム・アールーは深みのある味で美味だった。朝食は午前8時~9時。パラーターなどもあったが、基本的には洋食。スクランブルエッグや、マウサンビー(ヘソミカン)のフレッシュ・ジュースがおいしかった。

朝の風景

帰りはサリスカー虎保護区やニームラーナーに寄った。サリスカーへは、フェアリー・クィーン号ツアーに参加したときに行ったことがある(参照)。なぜ再訪したかというと、この近くにいくつか未踏の遺跡があるからである。しかし、ケースローリーからサリスカーまで案外時間がかかった上に、目的の遺跡を全て回ったら一日はかかることが分かったので、またいつか来ることにして、デリーへの帰路に就いたのだった。ちなみに、サリスカーで以前宿泊したRTDCホテル・タイガー・デンで昼食を食べたのだが、ヴェジ・ターリー(140ルピー)はかなりおいしかった。これを食べにはるばる来たと思ってもいいぐらいだった。アルワル、サリスカーからシャープラー(NH8)へ抜ける道も、アラーヴァリー山脈の迫力ある風景を楽しむことが出来て儲け物であった。また、この道を走っていると遠くにいろいろ城が見えた。今でも誰か住んでいるのか、それとも廃墟となっているのか分からないが、アルワル周辺を探検してみるといろいろ発見があるのではないかと思った。また来ることになるだろう。

サリスカー~シャープラー間で発見した城

また、ニームラーナーに寄ったのは、ニームラーナー・フォート・パレスへ行くためではなく、その城下町に住んでいるラクシュマンに会うためであった。ラクシュマンはニームラーナー・フォート・パレスのすぐ近くで土産物屋をやっている。なぜか彼とはニームラーナー初訪問時から意気投合して現在まで親交を保っている。今回も帰りにニームラーナーの近くを通ったので、ついでにラクシュマンに会いに行ったのである。ラクシュマンは以前は別の店で働いていたのだが、今では独立してニームラーナー・シルバー・クラフトと言う新しい店を開いていた。デリーやジャイプルから仕入れて来るようで、特に変わった商品を取り扱っている訳でもないが、割といいセンスをしているのではないかと思う。もしニームラーナーに行くことがあれば、是非ラクシュマンの店も見てみて欲しい。

ニームラーナーではラクシュマンの店で1時間ほどのんびりしてしまった。結局デリーに帰り着いたのは午後8時過ぎであった。今回はケースローリーだけでなく、サリスカーやニームラーナーも回ったので、合計460kmほどのツーリングになった。アルワル周辺は探検する価値があることが分かったので、次につなげることが出来るツーリングになったと思う。

また、このルートは今最も発展著しい国家首都圏(NCR)の南西部を巡るツーリングにもなった。「首都圏」を示す言葉はいろいろあって紛らわしいのだが、デリー・マスタープラン2021によると、NCR(National

Capital Region)と言った場合、ラージャスターン州、ハリヤーナー州、ウッタル・プラデーシュ州を含むかなり広範な地域のことを指す。総面積は33,758平方kmになる。その内、グルガーオン、ファリーダーバード、ノイダ、ガーズィヤーバード、ソーネーパト、バハードゥルガルなどのデリー近郊地域を含めたエリアを中央国家首都圏(Central

NCR)と呼んでいる。以前はデリー首都圏(Delhi Metropolitan Area)と呼ばれていた。総面積は約2,000平方kmである。さらに、デリー州のみのエリアのことを、デリー国家首都圏(National

Capital Territory of Delhi - NCT Delhi)と呼んでいる。総面積は1,483平方kmになる。今回、デリーから100~150km離れたやニームラーナーやアルワルの方まで行ったのだが、ここはまだNCRの範囲内である。つまり、広い意味での首都圏として定義されている地域だ。まだまだ田園風景広がる田舎だが、NH8沿いやダールへーラーの辺りは急速に開発が進んでいると感じた。特にニームラーナーに大きな工業地域が出来ていたのには驚いた。もうニームラーナーも秘境ではない。あと10年もしたら、名実共に首都圏はアルワルの方まで押し寄せるのではないかと思う。

最後にニームラーナー・ホテルスの予約方法を補足しておこうと思う。ニームラーナー・ホテルスの系列ホテルに宿泊したい場合、デリーを拠点としている限り、一番お勧めなのはオフィスを直接訪ねることである。オフィスはデリーのニザームッディーン駅のすぐ近くにある。ニームラーナー系列のホテルは部屋ごとにいろいろ特徴があるため、どの部屋に泊まるかでだいぶ印象が変わってしまう。オフィスには全ての部屋の写真が数枚用意されており、それらを見比べながら泊まる部屋を決めることが出来る。スタッフの助言も参考になる。やはりまずはニームラーナー・フォート・パレスに宿泊すべきだが、パタウディー・パレスやヒル・フォート・ケースローリーもそれぞれに魅力があり、捨てがたい。また、カーン・マーケットにはニームラーナー系列のショップもある。

| ◆ |

10月2日(火) 誤算の常緑都市ルティエンス・デリー |

◆ |

チャーンドニー・チャウクの昔の絵や写真を見ると、中央にネヘレ・ビシシュト(天国の水路)と呼ばれる水路が流れ、緑の溢れる美しい通りだったことが分かる。その頃は、ラールキラーの威容を背景に、アジア中の富が行き来する、さぞや壮麗な通りだったことだろう。チャーンドニー・チャウクだけではない。かつて、シャージャハーナーバード(現在のオールド・デリー)は無数の庭園が点在する庭園都市であった。現在の雑多なチャーンドニー・チャウクやオールド・デリーから往時の姿を想像するのは難しい。

1846年のチャーンドニー・チャウク

大英図書館所蔵

ムガル朝の衰退に伴い、デリーは外部から頻繁に侵略と略奪を受けるようになるが、それでもシャージャハーナーバードは廃墟にはならなかった。シャージャハーナーバードの景観が一変する大きな転機となったのは、1857年のインド大反乱であった。一度は反乱軍に占拠されたシャージャハーナーバードであったが、すぐに英国軍は体勢を立て直し、奪還に成功した。その後、英国人はラールキラー内部やシャージャハーナーバードのかなりの部分を更地にしてしまった。現在オールド・デリー駅がある場所や、ラールキラーとジャーマー・マスジドの間の地域も、かつては市街地となっていた。

チャーンドニー・チャウクの風景がガラリと変わるきっかけになったのはデリー遷都である。1911年12月12日、デリーを訪れた英国の国王ジョージ5世は、英領インド帝国の首都をカルカッタからデリーに移転することを発表した。そして翌年12月23日に、ハーディング総督はチャーンドニー・チャウクで遷都記念パレードを行った。だが、ハーディング総督はこのとき爆弾テロに遭い大怪我を負ってしまう。かつてチャーンドニー・チャウクにはニーム(インドセンダン)とピーパル(インドボダイジュ)の並木があったが、テロリストたちは木々によって視界が遮られるのをうまく利用してテロを行った。よって、ハーディング総督暗殺未遂事件の後にこれらの木々は切り倒されてしまい、中央を流れていた水路も埋め立てられてしまった。ちなみに、このテロの首謀者が、後に日本に亡命して新宿中村屋に匿われた「中村屋のボース」ことラース・ビハーリー・ボースである。

さて、デリー遷都を決定した英国政府であったが、シャージャハーナーバードは既に飽和状態となっており、郊外に新都市を建造する必要があった。当初はシャージャハーナーバードの北、現在デリー大学のノース・キャンパスがある辺りに新都市を建造しようとしていたが、スペースの不足により、ラーイスィーナーの丘とその麓がロケーションに選ばれた。英国人建築家のエドウィン・ルティエンスが設計者としてデリー都市計画委員会(DTPC)に加わり、ニューデリーの設計を主導することになった。このとき建造されたニューデリーは、独立後に開発されたニューデリーと区別して、一般にルティエンス・デリーと呼ばれる。コンノート・プレイス、大統領官邸、インド門を結ぶ三角形と、その南側の地域を含めた、ロータリーだらけの閑静な地域のことである。

英国植民地政府としては、新首都ニューデリーの建設によって、地元のインド人たちに、インドに対する英国の圧倒的優位性を示さなければならなかった。デリーに遷都した大きな理由のひとつも、数世紀に渡ってインドの首都が置かれて来たデリーを本拠地とすることで、インドを支配しているのは英国であることを示すことだった。1858年に英国がインドの直接統治に乗り出した後も、インド人の間では、カルカッタに首都を置いている英国政府を単なる地方政権だと考える風潮が根強かったと言われている。中世以降、デリー以外の場所に首都が移されたことは何度もあったが、インドの精神的な首都は常にデリーにあった。そのデリーにインド文化を圧倒する新首都を建設することは、単なる権力の誇示に留まらず、英国がインドを永続的に支配して行くことの意志表明であり、また、植民地の潤滑な支配のために重要な施策であった。

ニューデリーを建造するにあたって、目安でもあり、ライバルでもあった都市は、当然のことながら、ムガル朝第5代皇帝シャージャハーンによって1639年から9年の歳月をかけて建造されたシャージャハーナーバードであった。ニューデリーには、シャージャハーナーバード内にあるラールキラーやジャーマー・マスジドと言った堂々たる建築物を圧倒するものを建てる必要があった。例えば、総督官邸(現在の大統領官邸)はラーイスィーナーの丘の上に建てられたが、この頂上部分はジャーマー・マスジドのミーナール(塔)よりも高くなるように故意に設計されている。

もうひとつDTPCが腐心したのは、ニューデリーをシャージャハーナーバードに勝る庭園都市にすることだった。世界でも類を見ないような、庭園と都市の融合が目指された。そのため、ニューデリーに植える街路樹の種類には細心の注意が払われた。まず重視されたのは、そのサイズと形であった。街路に心地よい影を作るだけの大きさに成長し、それでいて通行を妨げないような形の木が選ばれた。そして、「Trees

of Delhi」の著者プラディープ・クリシャンによると、サイズと形以外に、乾季でも枯れ木にならない常緑樹であることが裏の選定基準となった。常に青々とした緑で都市全体を包み込むような常緑樹が、ニューデリーの街路樹として選ばれたのである。言い換えれば、ニューデリーは庭園都市であるだけでなく、常緑都市として設計されたのだ。

そのため、北インドの街路樹として一般的な、マンゴー、シーシャム(シッソーシタン)、アマルタース(ナンバンサイカチ)、スィリス(ビルマネム)などは、枯れ木の期間が長い落葉樹であることから候補にはならなかった。1913年のDTPC最終報告書では13種類の樹木がリストアップされた。ただ数だけが報告されているだけで、どの樹木が選ばれたのかは不明だが、最終的に街路樹として多用されたのは以下の8種類だけだった(日本名は大修館書店「ヒンディー語=日本語辞典」に準じた)。

- ジャームン(ムラサキフトモモ)

- ニーム(インドセンダン)

- アルジュン

- イムリー(タマリンド)

- ソーセージ・ツリー

- バヘーラー(セイタカミロバラン)

- ピーパル(インドボダイジュ)

- ピルカン(イチジクの仲間)

その他、以下の種類の古木もルティエンス・デリーに見られるが、限られた通りにしかない。これらの内のどれかが13種類の樹木に含まれていた可能性がある。

- プトランジーヴァ(トウダイグサの仲間)

- マフワー(イリッペ)

- ジャーディー(?)

- リバー・レッド・ガム

- キルニー(サワノキ)

- ウッルー(?)

- ブッダズ・ココナッツ

- アンジャン(?)

- ローレル・フィグ

当然、これらの木々はごちゃ混ぜに植えられたわけではなく、街路ごとに計画的に植樹された。よって、ニューデリーの街路と街路樹を注意深く見ると、通りごとに樹木の種類が全く異なっているのが分かる。例えばコンノート・プレイスからラージパトを垂直に貫いて南へ通じるジャンパトは、一貫して主にアルジュンが植えられている。また、ラージパトとインド門周辺にはジャームンまたはラージ・ジャームンが植えられている。アクバル・ロードは最初から最後までイムリーの並木が続くし、サフダルジャング廟からインド門に続くプリトヴィーラージ・ロード~シャージャハーン・ロードは、ニーム通りとなっている。

ジャンパトのアルジュン並木とアルジュンの実

インド門とラージ・ジャームン

アクバル・ロードのイムリー並木とイムリーの葉

上では、これらの木々は常緑樹であるために植樹されたと書いた。しかしながら、実はイムリー、アルジュン、ニームなどの木々も、短期間ながら落葉の季節がある落葉樹である。そうすると、ニューデリーの設計者が常緑樹を街路樹に選んだというプラディープ・クリシャンの説と矛盾してしまう。だが、クリシャン氏はその疑問に自分で答えている。同氏によると、それは英国人園芸家の調査不足から生じた設計ミスだと言うのである。どうやら上記の木々は、湿った森林や川岸では、常緑樹のようになり、落葉しなくなるらしい。木の落葉には、水分が重要な働きをしている。すなわち、乾燥していると木は葉を落とすし、十分な水分があれば木は葉を落とさない。クリシャン氏によると、街路樹選定の際、これらの木々が落葉樹であることが英国人にまだ知られていなかった可能性が高いとのことである。彼らははっきりと落葉樹であることが分かった樹木をリストから外し、最終的に常緑樹だと思われる13種類の樹木を選んだのである。だが、長い乾季があるデリーに植えられたそれらの木々は、本来の性質に従って定期的に葉を落とすようになった。常緑都市を目指した英国人の計画は、残念ながら完全には実現されなかったのである。

また、ルティエンス・デリーのいくつかの街路には、当初の計画とは違う樹木が後から(おそらく独立後に)追加されてしまっている。例えば、ローディー・ロードにはニームの木が街路樹として計画的に植えられ、今ではそれらは立派な大樹に成長しているが、異なる種類の樹木もかなり目に付く。さらに、開発によって昔の樹木が全く姿を消してしまっている通りもある。最近ではメトロの工事が行われているため、昔からの大樹がさらに伐採されつつある。

ローディー・ロードのニーム並木

ちなみに、ルティエンス・デリーの街路樹の多くが花を咲かすのは酷暑期で、今はルティエンス・デリーの木々を見て回っても、葉っぱか実が見られるだけで、華やかさはなかった。唯一、今の季節に花を咲かせていたのは、サプタパルニー(ジタノキ/トバンノキ)であった。ルティエンス・デリーで手軽にサプタパルニーの並木が見られるのは、デリー・ゴルフ・クラブの西を通っているアーチビショップ・マカリオス・マールグである。サプタパルニーは常緑樹だが、元々ルティエンス・デリーの13種類の樹木の中には入っていなかった。ヒマーラヤ地方原産のサプタパルニーは、1940年代後半、ゴルフ・リンクス・コロニーが建設されたときに、このアーチビショップ・マカリオス・マールグにデリーで初めて植えられたらしい。今ではチャナキャプリーやプレス・エンクレイブ・マールグなど、デリー各地で見られる。サプタパルニーの花は独特の強烈な匂いを発しており、今の季節のデリーの風物詩のひとつに数えられてもおかしくないだろう。

アーチビショップ・マカリオス・マールグのサプタパルニー並木と

サプタパルニーの花

実で言ったら、ルティエンス・デリーの8つの街路樹のひとつに含まれるソーセージ・ツリーが面白かった。アフリカ原産のこの木には、その名の通りソーセージのような形をした実がなる。雨季に実が出来るようだが、そのままずっとぶらさがっていることが多いらしい。今でも実を見ることが出来た。ちなみに実は毒性で食べることは出来ない。ルティエンス・デリーでは、コペスニクス・マールグや、カーン・マーケットの南のスブラマニヤム・バールティー・マールグなどに街路樹として植えられている。

カーン・マーケット近くのスブラマニヤム・バールティー・マールグの

ソーセージ・ツリー並木とソーセージ・ツリーの実

ルティエンス・デリーの主な街路樹と、その開花時期を表にまとめてみた。

| 木の名前 |

植樹された主な街路の名前 |

開花時期 |

ジャームン

ラージ・ジャームン |

アショーク・ロード

フィーローズ・シャー・ロード

ラージパト

インド門周辺

モーティーラール・ネルー・マールグ

トゥグラク・ロード |

5月 |

| ニーム |

サンサド・マールグ

カストゥルバー・ガーンディー・マールグ

プリトヴィーラージ・ロード

シャージャハーン・ロード

アウラングゼーブ・ロード

ローディー・ロード |

4月 |

| アルジュン |

ジャンパト |

4月末~5月 |

| イムリー |

ティラク・マールグ

アクバル・ロード |

6月~8月 |

| ソーセージ・ツリー |

コペルニクス・マールグ

プラーナー・キラー・ロード

ノース・アベニュー

サウス・アベニュー

アムリター・シェールギル・マールグ

スブラマニヤム・バールティー・マールグ |

4月~8月 |

| バヘーラー |

シュリーマント・マーダヴ・ラーオ・スィンディヤー・マールグ

カニング・ロード

DRラージェーンドラ・プラサード・ロード |

4月 |

| ピーパル |

マザー・テレサ・クレシェント |

4月、10月 |

| ピルカン |

チャーチ・ロード

ダルハウジー・ロード

DRザーキル・フサイン・マールグ |

7月~9月 |

| プトランジーヴァ |

ブラッセイ・アベニュー

フクミー・マーイー・マールグ

レース・コース・ロード |

4月 |

| マフワー |

ラージェーシュ・パイロット・マールグ(旧名サウスエンド・ロード) |

4月 |

| ジャーディー |

クリシュナ・メーナン・マールグ |

3月、8~9月 |

| リバー・レッド・ガム |

トルストイ・マールグ |

10月~11月 |

| キルニー |

ジャスワント・スィン・ロード

マン・スィン・ロード |

1月 |

| ローレル・フィグ |

ラージャージー・マールグ |

4月~8月 |

| サプタパルニー |

アーチビショップ・マカリオス・マールグ |

10月~12月 |

「Trees of Delhi」には、ルティエンス・デリーの街路樹をまとめたマップが掲載されており、EICHERの「Delhi City Map」と照らし合わせて見て行くと、迷いやすいルティエンス・デリーも迷わずに回れるのではないかと思う。ただ、前述の通り、「○○並木」として紹介されている通りにも異なる種類の樹木がかなり大量に追加されてしまっており、注意深く葉の形などを観察する必要がある。

今日、ジャワーハルラール・ネルー大学(JNU)に、有名なインド人写真家ラグ・ラーイがやって来て、「Creativity in Daily Life」と題した講演会を行った。JNUの写真クラブが招聘したようだ。タイミングが合ったので、ラグ・ラーイの講演を聞きに行った。

ラグ・ラーイと言うと、1984年にボーパールで発生した世界最悪の化学工場事故、ユニオン・カーバイド事件の報道写真があまりに有名である。工場から漏れ出した有毒ガスの餌食となって死んだ子供が土葬されているシーンを撮った写真――土の奥から虚ろな目をした子供が顔だけを覗かせ、見る者を凝視し返している・・・――は、ユニオン・カーバイド事件の象徴として、また、ラグ・ラーイの代名詞として、人々の記憶に残っている。それ以外にも、マザー・テレサやインディラー・ガーンディーなど、インドの偉人に数えられる人々の写真集や、タージ・マハルやカジュラーホーなど、インド各地の有名遺跡の写真集など、多くの代表作を残している。日本でも何回か個展が開かれているはずである。

本日午前10時半(実際には11時頃から開始)より、JNUの言語文学文化学科(SLL&CS)の会議室で行われたラグ・ラーイ講演会。クリケットの試合があったためか、出席者の数は意外にも少なかった。一体JNUの写真クラブのメンバーは何人いるのだろうか?

やはり偉大な人というのはそういうものなのだろうか、ラグ・ラーイはとても穏やかなオーラを持った人だった。会場に入って来ても、すぐには「この人がラグ・ラーイだ」とは分からなかった。場を圧倒するオーラを持った人ではなく、場に溶け込むタイプの人だと感じた。写真に関する有益なテクニックの話が聞けるのかと思っていたが、ラグ・ラーイは講演をなんとインドの古典音楽(アラーウッディーン・カーンやラヴィ・シャンカルなど)や芸術映画(サティヤジト・ラーイ)の話から始め、マザー・テレサを経由しつつ、最後はやっぱりインドの古典音楽や芸術映画の話で締めていた。そこで語られていたのは、どちらかというと精神論的なことが多かった。どれだけ自分の仕事に専心できるか、自分自身を捧げることが出来るか、そういう抽象的で一般論的な話が中心であった。何となく、バクティズム・スーフィズムや聖典バグヴァト・ギーターにも通じるものがあり、インド人は極致まで達すると皆そうなるのだなぁと逆に興味深かったのだが、写真の話がほとんどなかったことは、少なからず聴衆を失望させたようだ。その後、質疑応答の時間になり、聴衆からは写真に関する具体的な質問が次々と飛び出た。

まずやはり、創造性は教えることが可能かどうかという議論があった。ラグ・ラーイは、「自分が今までどのように撮って来たかを教えることは可能だが、それでは単なる模倣を広めるだけで、創造性ではない」と見解を述べ、やはり音楽の話へ行って、「アラーウッディーン・カーンはラヴィ・シャンカル、ニキル・バナルジー、ヴァサント・ラーイなど、それぞれ個性的な弟子たちを育てた。真のグルとは、何かを教えられる人ではなく、個人の才能を引き出せる人のことを言う」と結論付けていた。また、何をするにも人生を楽しむことが一番大切だと語り、そのためには常に新しいことに挑戦していく姿勢、プログラムされたものを解体していく姿勢を持つ必要があると述べていた。よって、彼は過去の作品には全く執着はないと言う。過去の作品は過去の作品であり、そこで完了したもの。それにしがみつくことはしない、と語っていた。いつまでもボーパールのあの写真と結び付けられて紹介されるのは本望ではなさそうだった。

それと関連し、ラグ・ラーイは、自分の最高傑作は常に日常生活から生まれているとの考えを述べた。ラグ・ラーイはステイツマン紙、サンデー誌、インディア・トゥデー誌などのカメラマンを務め、報道写真を中心に名声を獲得して行ったが、メディアのために撮った写真は仕事に過ぎず、特に思い入れはないらしい。また、写真の対象が大事件であればあるほど、写真は自然に注目を集めるため、彼には退屈に感じるようだ。それよりも日常の一瞬の風景をカメラで捉えることに自分の創造性をつぎ込みたいと語っていた。また、そのためには「コネクション」が重要だと主張していた。人であろうと建物であろうと自然であろうと、撮影する対象とコネクションを築けなかったら、いい写真にはならない。

白黒→カラー→デジタルと言うカメラの進化については、ラグ・ラーイは肯定的に語っていた。時代は変わるものであり、技術も進歩するものである。写真家も技術の進歩に従って行くべきだと述べていた。ラグ・ラーイは白黒写真が好みなのかと思っていたが、特にそういうこだわりはないようで、白黒かカラーかは表現したいものに依るようだ。ただ、色にはそれぞれ感情があるため、カラー写真はそれぞれの色の感情をまとめるのが難しいと語っていた。一方、白黒はそういう色の主張を全て黙らせてしまうため、カラー写真よりも易しい。ただし、カラー写真を撮るようになったのは、所属していたメディアの要望によるもので、自発的にカラー写真を始めたわけでもないようだ。デジタルカメラの登場についても全面的に受け入れていた。彼は3、4年前からデジタルカメラを使い始め、現在はニコンのデジタル一眼レフD200を使っているようだ。主にこのカメラ一台(とレンズひとつ)だけを持ち歩いて写真を撮っているらしい。いかにも「プロの写真家が来たぞ」と言った重装備で現場に望むと、「コネクション」が築きにくいので、避けていると語っていた。

ラグ・ラーイは写真家集団マグナム・フォトに属しており、そのウェブサイト(英語版/日本語版)で彼の作品を鑑賞することが出来る。やはり世界的に有名な写真家だけあって、息を呑むような作品ばかりである。特に彼は一貫してインドをテーマにした写真を撮り続けているので、同じような風景を見て機会が多い者にとっては目から鱗である。

写真には全然詳しくないので、ラグ・ラーイが天才写真家かどうかは分からない。だが、何かひとつのことに極限まで取り組んだ人にありがちな、達観した佇まいを持つ人で、きっとすごい人なんだろうと思った。

ラグ・ラーイの講演を聞いてとりあえず、せっかく「被写体の宝庫」インドにいるのだから、なるべくカメラを持ち歩いてみようか、と少し影響を受けた。インドに住み始めた頃はいつもカメラを持ち歩いていたものだっただが、やはりインド生活が日常になってしまうと、そういうことも少なくなってしまう。ただ、旅行者の視点と同じになってしまっては、それは退化と言えるだろう。生活している人ならではの視点がなければならない。例えば、貧しい人々ばかりを撮影するのは旅行者の悪い癖だ。そういう外国人旅行者の趣向をインド人はよく理解できないし、迷惑にも思っているようだ。「なぜ彼らはインドの悪い部分だけを切り取ろうとするのか?なぜインドの悪い評判だけを広めようとするのか?」と。だが、貧しい人々というのは外国人にとってはフォトジェニックなオブジェであり、イメージ通りのインドであり、それを撮りたいと思う気持ちは僕も外国人なのでよく分かる。貧しい人ほど大喜びで被写体になってくれるというのも、それを助長しているだろう。しかし、その葛藤を乗り越えなければ、ラグ・ラーイが講演の題名に掲げた「日常の中の創造性」は得られないような気がする。

| ◆ |

10月8日(月) デリーのムジュレーワーリー |

◆ |

「ムジュラー」とはペルシア語で「挨拶」という意味である。デリー・サルナタト朝時代、接見式や宴会などに出席したい者は、「某はムジュラーのために出席しとうございます」などと言って伝えていた。だが、ムガル朝時代になると、タワーイフ(芸妓)が踊りを披露する前に観衆に対して「ムジュラーを申し上げます」などと決まり文句を言っていたため、やがて「ムジュラー」は踊りや歌のことを指すようになり、「ムジュレーワーリー(ムジュラーをする女性たち)」は踊ったり歌ったりする女性たちのことを指すようになった。当時、女性が歌ったり踊ったりすることははしたないこととされており、接見式や宴会などでムジュラーをするのはタワーイフのみであった。また、金持ちの家では、出産、結婚式、祭りなど、慶事のときにタワーイフを呼んでムジュラーをさせるのが習わしとなった。

タワーイフは、ナウチー(芸妓見習い)、演奏家、パーン屋などを引き連れて邸宅を訪れ、歌を歌い、踊りを踊った。タワーイフは当然のことながら踊りと歌に長けていたが、それだけでなく、詩を詠んだり、気品溢れる知的な会話をしたりすることが出来た。よって、人々はタワーイフの一挙手一挙動に心を奪われるのだった。ムジュラーは邸宅のマルダーナー(男性居住区)で行われることが多かったが、基本的に誰でも見物することが許された。よって、ムジュラーが催される邸宅には自然と人々が集まって来た。邸宅の女性たちも、屋上や格子の裏からムジュラーを楽しんだ。ムジュレーワーリーを呼ぶのは決して安くなく、人気のある者だと何十万ルピーもかかった。よって、ムジュラーは本当に裕福な者でしか催せなかった。大富豪は自身の財力を示すためにムジュラーを行ったし、ムジュレーワーリーと深い仲になることは、その家の破滅を意味した。

タワーイフは基本的に報酬さえ折り合いがつけばどの邸宅でもムジュラーをしたが、誰かの妾となった場合、その人のためだけにムジュラーをした。このようなムジュラーをデーレーダールニーなどと言い、最も位の高いタワーイフとされた。時代も時代で、妾を持つことは、金持ちの一種のステータスとされていた。妾になるようなタワーイフは、踊り、歌、教養、詩才、行儀作法など、どれも最高レベルを誇り、彼女の屋敷は文化の中心地とされた。良家の子女はそのような最高峰のタワーイフの家に送られ、行儀作法を学んだと言う。

タワーイフの館はコーターと呼ばれた。コーターには必ず酒杯が置かれ、サーキー(酌婦)が客に酌をした。フッカー(水タバコ)も用意され、パーンダーン(パーンの容器)やウガールダーン(痰壺)が整然と並べられていた。床にはマスナドと呼ばれる、もたれかかるタイプの大きな枕や、ガーオ・タキヤーと呼ばれる円筒形の枕が置かれており、客はゆったりとくつろいで座ることができた。壁には鏡や絵が飾られ、天井からは飾り天幕やシャンデリアが吊り下げられていた。

デリーには多くの有名なタワーイフが住んでいた。例えば18世紀に生きたヌールバーイーは、この世のものとは思えないほど美しく、優れた話術を持っており、しかも聡明で物知りなタワーイフであった。デリーの大富豪たちは皆が皆、彼女の美貌とムジュラーの虜になり、彼女のコーターへ行くことを何よりの誇りと考えていた。時の皇帝ムハンマド・シャー・ランギーラーも例外ではなかった。彼女は宮殿のように壮麗な豪邸に住んでおり、ムジュラーに出掛けるときも召使いの一群を連れ、まるでパレードのように路地を練り歩いた。彼女を呼ぶには、最初から高価なダイヤモンドや宝飾品をプレゼントしなくてはならず、ムジュラーが終わった後も金銀財宝の山が惜し気もなく差し出された。彼女は、関わった男を破滅させる魔性の女として噂で有名であった。彼女の金銭欲は尋常ではなかった。彼女は男ではなく、その男の持つ金だけを愛していた。それでも男たちは何とか彼女を物にするため、巨額の金をヌールバーイーに投じ続けた。金がある内は彼女に相手をしてもらえるが、全ての金を使い果たした後は、見向きもされなくなった。こうしてデリーの多くの大富豪が破産してしまったと言う。また、ナーディル・シャーの侵略を受けたとき、ムガル王家の至宝コーヘ・ヌールの在り処をナーディル・シャー漏らしたのもヌールバーイーだったと言われている。ムハンマド・シャーはコーヘ・ヌールをターバンの中に隠していたが、皇帝と愛人関係にあったヌールバーイーにとってその秘密を知るのはたやすいことだった。

同じ頃、アミール・ベーガムというタワーイフもデリーで有名であった。彼女はムジュラーに素っ裸でやって来た。だが、彼女は上半身にチョーリー(ブラウス)、下半身にパージャーマー(ズボン)の柄の刺青を施していたため、誰も彼女が裸だとは気付かなかった。ただ、彼女と特に親密な恋人たちだけがその秘密を知っていたと言う。

マヘーシュワル・ダヤール著「दिल्ली जो एक शहर है(Dillī Jo Ek Shehr Hai)」には、デリーのタワーイフの話術の妙に関する興味深いエピソードがいくつか載っている。19世紀頃であろう、あるときムシュタリーとゾーラーというタワーイフがいた。2人はある富豪の宴会に呼ばれた。彼女たちが中庭に足を踏み入れようとしたとき、ある軽薄な若者が彼女たちに向かって「やあ、上等のジョ―リー(जोड़ी)だ」とからかった。ジョ―リーとは今でこそ「カップル」「コンビ」みたいな意味だが、当時は馬車馬のペアのことを言っていた。それを聞いたムシュタリーは、靴を脱ぎながら返答した。「そうよ、よく分かったわね、さすが馬丁の息子ね。」それを聞いた観客は大爆笑し、若者は恥じ入って縮こまってしまった。だが、若者は復讐の機会を狙っていた。しかしタワーイフたちの方が一枚上手だった。ムジュラーが始まる前、ムシュタリーとゾーラーはわざとその若者の方に視線を向けては笑っていた。それを見た若者は我慢できなくなり、彼女たちに、「そんなに私を見つめて、私を取って喰うつもりですか?」と問い掛けた。今度はすかさずゾーラーが答えた。「私たちの宗教では、豚を食べるのは禁じられていますわ。」

19世紀、チャーンドニー・チャウクにはチュンナーマルと言う大富豪が住んでいた。今でもチュンナーマルの邸宅はチャーンドニー・チャウクの一等地に建っている。あるとき、チュンナーマルの邸宅でムジュラーが催され、ムシュタリーが呼ばれた。

チュンナーマルのハヴェーリー

ムシュタリーは踊りながらガザル詩を歌っていたが、そのときのラディーフ・カーフィヤー(脚韻)は「+ā huā chāhtā hai」であった。おそらくその日、ムシュタリーの足の動きがよくなかったのであろう、1人の軽薄な男がそれに気付いてこんな冗談の詩を詠んで彼女をからかった。

حمل نو مہینے کا ہے مشتری کو

کوئی دم میں لڑکا ہوا چاہتا ہے

hamal nau mahīne ka hai mushtarī ko

koī dam men larkā huā chāhtā hai

ムシュタリーは妊娠9ヶ月

今にも男の子が生まれそうだ

それを聞いたムシュタリーはムッと来たが、それでも怒りを顔に出さず、涼しい顔をしてムジュラーを続けた。そしてその男のそばに寄ったときに大きな声でこのようなガザル詩を詠んだ。

کرو کرتے ٹوپی کی اب تم تیاری

کہ ہمشیرہ زادہ ہوا چاہتا ہے

karo kurte topī ki ab tum tayārī

ke hamshīrāzādā huā chāhtā hai

服と帽子の準備をしなさい

今にも甥が生まれそうだ

その男がムシュタリーを「もうすぐ子供が生まれそうな重い足取りですね」とからかったところ、ムシュタリーは「そうです、あなたの姉妹である私に男の子が生まれそうですからお祝いの準備をして下さい」と返したのである。つまり、ムシュタリーはその男を自分の兄弟と呼んで家族扱いし、芸妓を出す家柄に貶めたのである。その男は屈辱のあまり卒倒してしまったと言う・・・。

かつて、ジャーマー・マスジドの裏のチャーウリー・バーザールにタワーイフたちのコーターやハヴェーリーが並んでいた。ヌールバーイーのハヴェーリーもここにあったとされるし、有名なペルシア語・ウルドゥー語詩人ミルザー・ガーリブの恋人もチャーウリー・バーザールにいた。1857年のインド大反乱の後も、チャーウリー・バーザールは引き続き花街として栄えた。タワーイフは日本の芸妓と同様に芸能を第一とする女性たちであり、必ずしも娼婦ではないが、時代が下ると周辺の地域から売春婦同然のタワーイフたちがデリーに流入するようになった。夕方になるとチャ―ウリー・バーザールの建物のベランダからタワーイフたちが自らの美を披露しながら下界に微笑みを投げかけ、グングルー(足鈴)やタブラー(太鼓)の音があちらからもこちらからも響き渡り、通りは香水の香りで満たされた。それに釣られて多くの男たちが自然にチャ―ウリー・バーザールに集まった。裕福な若者たちや洒落者たちは競い合って上等の服を着て闊歩した。周囲の目を気にして隅の方をこそこそと歩く者もいた。パーン屋やタバコ屋も精いっぱい着飾って道端に座っていた。まるで通り全体が花嫁になったかのように毎晩華やいでいた。

18世紀から19世紀初めを生きたラースィク・アーズィマーバーディーという詩人が詠んだ詩には、チャーウリー・バーザールの往時の栄華がよく表現されている。

چاوڑی قاف ہے یا خلد بریں ہے راسخ

جمگھٹے حوروں کے سے یہاں پریوں کے پر ملتے ہیں

chāwrī qāf hai yā khuld-e-burīn hai rāsikh

jamghate hūron ke se yahān pariyon ke par milte hain

ラースィクよ、チャーウリーはカフカースだ、さもなくば天国だ

ここでは天使たちが群れをなし、妖精たちの羽が手に入る

だが、チャ―ウリー・バーザールの繁栄も永遠ではなかった。インド独立前に既にチャ―ウリー・バーザールの繁栄には蔭りが見え始めていたが、独立を機にその栄華には完全に終止符が打たれた。シャージャハーナーバード(現在のオールドデリー)の外縁にGBロードという通りが作られ、タワーイフたちは皆そちらへ移動した。GBロードでもムジュラーは行われた。ターラーという名の美しいタワーイフが名を馳せた時代もあった。ムジュラーワーリーはデリーの文化の重要な一部であった。だが、タワーイフの豪奢な生活は富豪たちの財力に支えられていたため、町から派手な富豪が姿を消して行くにつれて、タワーイフの生計も苦しくなって来た。きっと売春婦に身を落とすタワーイフもいたことだろう。独立後、政府が規制を強めたことにより、タワーイフの凋落は決定的となった。やがてムジュラー文化は追憶の産物となってしまった。今ではタワーイフという言葉は売春婦とほぼ同義語である。

デリー・メトロのハウズ・カーズィー駅からジャーマー・マスジドの裏まで続くチャ―ウリー・バーザール・ロードは現在、いかにもオールドデリーと言った感じの雑多な繁華街となっている(EICHER「Delhi

City Map」P58 G5, H4, H5)。バイクやサイクルリクシャーが行き交い、頭に大量の荷物を乗せたクリー(人夫)たちが忙しく立ち回っている。西の方は主に機械関係のマーケットとなっており、東の方はウェディング・カード出版会社の密集地となっている。

ハウズ・カーズィー駅交差点

チャーウリー・バーザール西部

チャーウリー・バーザール東部

通りにはいくつか古そうな屋敷が残っていた。かつてはあの窓からタワーイフたちが顔を覗かせていたのであろうか?

だがもう、かつてここが花街だった頃の面影は残っていないし、それを知る者もほとんどいないだろう。

一方、GBロードは現在シュラッダーナンド・マールグと改名されたが、依然としてGBロードの名で知られており、デリーの赤線地帯として有名である。ニューデリー駅の東側、アジメーリー門のすぐ北にある(EICHER「Delhi

City Map」P58 F4, F5, G5)。デリーでは知らぬ者のいないGBロードだが、この「GB」が何の略なのかは不思議なほど誰も知らない。ネットで検索すると、ガン・バクション・ロード(Gun

Baction Road)、ガースティン・バスティオン・ロード(Garstin Bastion Road)、ガーンディー・バーバー・ロード(Gandhi

Baba Road)、ガスティー・バーザール・ロード(Ghasti Bazar Road)など、いくつかの説が見つかるが、どれが正解なのかは分からない。結局誰も真相を知らないし、気にもしないのであろう。1階はモーター類やツール類の卸売商店街となっているが、店舗と店舗の間に薄汚ない階段があり、上階の売春宿とつながっている。階段の前にはポン引きが立っており、道行く男たちに声を掛けている。また、この辺を通行している人々は、一見ただの通行人のように見えるが、通りがかりざまに階段をさっと見上げてチェックしているところを見ると、大半は客なのだと思う。だが、基本的に昼間は通行するだけなら全く問題はない(写真撮影は困難)。GBロードが本来の姿を発揮するのは夜である。その時間にここに来る男たちはほぼ全員、売春婦目当てだと考えていいだろう。一説では4,000人の性労働者がここで働いていると言われる。その多くがネパールや貧しい農村から二束三文の金で身売りされて来た女性たちのようだ。

GBロード

今ではムジュラーもムジュレーワーリーも、いやらしさを強調した全く違ったものになってしまったと言う。かつてのムジュラーに最も近いのはカッタク・ダンスであるが、現在は古典舞踊として鑑賞する芸術となっており、雰囲気はだいぶ違うだろう。「Mughal-e-Azam」(1960年)や「Umrao

Jan」(1981年/2006年)などの映画でかろうじて当時の雰囲気を感じることが出来るのみだ。

ここ数週間、ボリウッドはつまらなそうな映画が大量に公開されている。数週間に一度訪れる「駄作ダンピング週間」かと思っていたが、その裏にはもっと大きな理由があった。9月27日から10月11日は、シュラッド、ピトリ・パクシャ、タルパンなどと呼ばれる祖先崇拝の期間であった(参照)。この時期、買い物をすることは不吉とされており、ヒンドゥー教徒の経済活動は一気に停滞する。信心深い人は野菜すら買い物をしなくなる。また、イスラーム教徒にとって最大のお祭りシーズンであるラマダーン(断食月)もちょうど重なっており、映画を公開するには不適切な時期だったのである。よって、駄作が公開される確率が高くなってしまったという訳だ。ただ、去年のシュラッドでは、「Dor」や「Pyaar

Ke Side/Effects」など、けっこう重要な作品が公開されていた。これも、2007年がボリウッド豊作の年だったからであろう。打って変わって不作の今年、ピトリ・パクシャ中の映画館はどこも25%以下のコレクションとだいぶ不況を呈している。

しかし、ピトリ・パクシャ開始の翌日に公開された「Johnny Gaddaar」はなかなかの野心作だった。「ピトリ・パクシャ中に封切られた映画は駄作ばかり」とは決して言い切れない。「Johnny

Gaddaar」と同日に公開された「Dil Dosti Etc」も、割といい作品のようだったので、今日見に行くことにした。結論を先に言えば、「Dil

Dosti Etc」は、デリーを舞台にしたかなり僕好みの映画だった。見ておいてよかったと思う。

題名:Dil Dosti Etc

読み:ディル・ドースティー・エトセトラ

意味:心、友情、その他

邦題:デリー・グラフィティ

監督:マニーシュ・ティワーリー(新人)

制作:プラカーシュ・ジャー

音楽:スィッダールト・スハース、アグニ

振付:ジャエーシュ・プラダーン

衣裳:プリヤンカー・ムンダーダー

出演:イマード・シャー、シュレーヤス・タルパデー、スムリティー・ミシュラー、イーシター・シャルマー、ニキター・アーナンド(新人)

備考:PVRアヌパムで鑑賞。

左から、イマード・シャー、ニキター・アーナンド、イシター・シャルマー、

スムリティー・ミシュラー、シュレーヤス・タールパーデー

| あらすじ |

デリー大学に入学したアプールヴ(イマード・シャー)は、裕福な家庭に育った青年であったが、人生の意味、愛の意味を追い求める哲学的な一面があった。アプールヴは、高校生の女の子キントゥ(イーシター・シャルマー)と付き合いながら、GBロードに住む売春婦ヴァイシャーリー(スムリティー・ミシュラー)のところへ通い詰める。アプールヴは、ビハール出身で政治家を目指すサンジャイ・ミシュラー(シュレーヤス・タルパデー)と出会う。サンジャイは学生自治会の選挙に立候補し、対立候補たちと火花を散らし合う毎日であった。サンジャイの恋人プレールナー(ニキター・アーナンド)は、モデルを目指すリッチな女性であった。だが、サンジャイは保守的な考えで、衆前で水着になるような職業には反対だった。

学生自治会の投票日。下馬評ではサンジャイが有利であった。アプールヴは投票日前日、ヴァイシャーリーの部屋で一夜を明かし、早朝投票に出掛ける。その後、彼はキントゥの家に行き、彼女を抱く。そして寮に戻って来たアプールヴは、成り行きからプレールナーとも寝る。

選挙はサンジャイの勝利に終わった。だが、その場にアプールヴとプレールナーがいないことを不審に思った彼は、アプールヴの部屋へ行く。そこには2人がいた。友情を裏切られたサンジャイは失望のままキャンパスの外に出る。

すぐにサンジャイは死体で見つかる。自殺したのか、バスにひかれたのか、それともライバルに殺されたのか、その死因は不明だった。その後、キントゥは新しいボーイフレンドと付き合い出し、プレールナーはモデルになってファッションショーに出演していた。ヴァイシャーリーは今でも売春宿にいた。アプールヴは未だに愛の意味を追い求めていた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

「1日に2人の女とやれるのか?」

「そうだな、3人でもいけるぜ」

映画は、こんなぶっ飛んだ会話から始まる。主人公のアプールヴは大学1年生の、金と暇を持て余した悩める青年。女の子を口説くのは朝飯前のプレイボーイで、「愛とは4文字言葉だ」と言い切るが、どこか哲学的なところがあり、なかなか真の愛の意味を見つけれないでいる。アプールヴは高校生のキントゥ、売春婦のヴァイシャーリーと同時並行で関係を持ち、答えを出そうとする。一方、もう1人の主人公である学生政治家サンジャイは奥手なところがあった。上記の問いかけも、アプールヴが高校生の彼女がいながら売春宿に通っていることを知ったときにサンジャイが投げかけたものだ。サンジャイは純愛を信じ、友情を絶対視し、学生政治に全てを捧げる熱い男だった。彼は恋人のプレールナーとも肉体関係を持とうとしないが、それが逆にプレールナーを傷つけていた。彼は学生自治会の選挙で会長に当選するという夢を果たすが、親友アプールヴの裏切りを知り、そのまま謎の死を遂げる。

一見筋の通っていない映画のように見える。特に終盤でアプールヴがプレールナーとセックスに至ってしまうのは、脈絡がないように思われる。アプールヴ自身も独白で「あのときなぜプレールナーが僕の部屋に来たのか分からない」と回想している。だが、映画の冒頭のセリフを思い起こすと、映画の中心を貫く一本の芯が見つかる。それは、若い頃に誰もが悩む、自我の確立のためのもがきである。

アプールヴは、米エール大学への留学を蹴ってデリー大学に通っていた。裕福な家庭で何不自由なく育った彼の人生に目的はなく、自堕落な生活を送っていた。寮のラギング(後述)から逃れる内に彼はデリーの有名な赤線地帯であるGBロードに通い始め、ヴァイシャーリーという中年の売春婦の部屋に入り浸るようになる。彼の言い分は、「教室も売春宿も違いはない」であった。また、純真な女子高生キントゥとも出会い、付き合い出す。アプールヴの人生に、何やら目的らしきものが生まれた。

だが、サンジャイの存在が彼の考えに影響を及ぼすようになる。学生自治会選挙に立候補したサンジャイは、政治家への夢に向かって着実に進んでいた。サンジャイの生き様は、マイペースなアプールヴにとって、尊敬に値するものでもあり、脅威でもあった。その脅威が具体的な形になって現れたのが投票日であった。その日、彼はまずヴァイシャーリーと一夜を過ごし、早朝に手切れ金とも言える大金を枕元に置いて去って行く。投票を手早く済ませた後、彼はキントゥの家に行く。キントゥは処女で、2人の仲はまだ肉体関係に至っていなかったが、このとき初めてキントゥは彼に体を許す。だが、長居し過ぎたために母親が帰って来てしまい、彼は逃げるようにキントゥの家を去る。この後、アプールヴは「あと1人・・・あと1人・・・」と焦燥感に駆られる。アプールヴは以前サンジャイに、「1日3人いける」「愛とは四文字言葉」と公言した。それを、サンジャイの人生の晴れ舞台の日に達成してやろうとしていたのである。これらは映画中でははっきりと語られていないが、全体を通して考えればそう受け止めるしかないと思う。と、そのとき偶然、サンジャイの恋人プレールナーがやって来る。プレールナーはアプールヴに、「サンジャイが勝っても嬉しい気がしないかもしれない」と打ち明ける。夢に向かって邁進するサンジャイを見て、彼女は自分が置き去りにされているように思ったのであろう。その言葉を機に、2人は裸になって抱き合う。

このように、アプールヴの「1日3人」という卑小な自己顕示は、結局のところ友情を犠牲にして達成することになってしまった。そして夢の実現と同時に愛情と友情の両方を失ったサンジャイは失望のまま姿を消し、その後遺体で発見される。アプールヴとサンジャイ、2人の人生観は全く別だったが、2人とも何も得ることはなかった。「人は人生の中で何かを追い求めるが、あるときふと、自分が人生から望んだのはこんなものじゃなかったと気付くときが来る。」アプールヴが最後に語る独白は非常に印象的だった。この映画で若者の悩みへの答えは提示されていなかったが、それは答えのない永遠の問いであることを思えば、自然な終わり方だったと言える。

アプールヴの「愛の実験」は映画のもうひとつの核心であった。アプールヴは、キントゥとヴァイシャーリーという全く違う女性たちを通して、愛の意味を見つけようとする。最終的にアプールヴは、処女は愛をするもののセックスを恐れ、売春婦は誰にでも体を許すものの愛を恐れるという違いを見つけながらも、どちらも変化を恐れるという意味においては同じだと語る。そして投票日、アプールヴはヴァイシャーリーと恋愛関係になったことを確信しながら彼女の元を永遠に去り、キントゥに「ずっと大切にするから」と語りかけて処女を奪いながら関係を断ってしまう。そして親友の恋人プレールナーとベッドを共にするが、それはサンジャイの死を引き起こしてしまう。これら一連の出来事の中で彼が理解できたことは3つだけだった――サンジャイは死んだこと、自分は生きていること、そしてまだ愛の意味が理解できていないことである。

主演のイマード・シャーは、有名俳優ナスィールッディーン・シャーの息子。ナスィールッディーン・シャーの監督デビュー作「Yun Hota To

Kya Hota」(2006年)で映画デビューした。これが2作目となる。顔は父親そっくり、とぼけた演技も父親譲り、髪の毛がアフロっぽいのは地毛であろうか?「Dil

Dost Etc」ではおそらく自然体の演技をしていたと思われ、どちらかというと大根役者っぽい印象を受けた。特にセリフのしゃべり方が凡庸であった。だが、父親もマイペースな演技をする人であるし、何より風貌が特殊であるため、スクリーンの中で映える力を持っているのは確かである。本気で演技をしたらどんなものか見てみたいものだ。同じく主演のシュレーヤス・タルパデーは非常にパワフルな演技をしていて好印象。「Iqbal」(2005年)や「Dor」(2006年)のときよりも明らかに腕を上げている。今年公開の「Om

Shanti Om」で一気にメジャー俳優に上り詰める可能性がある。

女優はほとんど無名だったが、適材適所であった。プレールナーを演じたニキター・アーナンドは2003年のミス・インディア・ユニバース。モデルとして活躍しており、本作で映画デビューとなる。キントゥを演じたイーシター・シャルマーは「Loins

of Punjab Presents」(2007年)にも出演していた。ヴァイシャーリーを演じたスムリティー・ミシュラーは「Zubeidaa」(2001年)などに出演していたようだが記憶にない。3人とも自然に演技をしていた。

映画の舞台はデリーで、ロケもデリーのみで行われた。デリー大学のハンスラージ・カレッジやヒンドゥー・カレッジを中心に、北から南までいろいろな場所で撮影が行われており、デリー賛歌とも言える内容となっていた。GBロードまで出て来たのはすごい。だが、実際にGBロードで撮影されたわけではなさそうだった。終盤、ヴァイシャーリーが売春宿の屋上に出てアプールヴを見送るシーンで、初めて外の風景が映し出されるが、それはジャーマー・マスジドの裏、ちょうど10月8日の日記で書いたチャーウリー・バーザールであった。

デリー大学のラギング文化が描写されていたのは興味深かった。ラギングとは簡単に言えば新入生いじめのことで、主に寮で行われる。ラギングでは新入生は裸にされたり歌を歌わされたりする。男子だけでなく、女子の間でもラギング文化はあるようだ。だが、それは通常悪質なものではなく、むしろ上下や横の連帯感を強める通過儀礼的なものである。「Dil

Dosti Etc」でもラギングはむしろ好意的に描かれていた。ただ、現在インドでは行き過ぎたラギングが問題になっている。過度のラギングによって毎年死者も出ている。ちなみに、「Munnabhai

MBBS」(2003年)でもラギングを垣間見ることが出来る。

インドの大学の学生自治会選挙の様子が分かるのも貴重だ。特にデリー大学は、学生の選挙ながら、金と力に物を言わせたパワー・ポリティックスになるのが常で、それがよく再現されていたと思う。

正直言ってあまり期待せずに「Dil Dosti Etc」を見に行った。重い腰を上げた決め手は、「Apaharan」(2005年)などのプラカーシュ・ジャー監督がプロデューサーだったことと、ナスィールッディーン・シャーの息子が出ていたことぐらいであった。だが、意外にも自分の中で今年最も心に残った映画のひとつになった。デリーが舞台になっていたのもそのひとつの要因だが、それだけでなく、主人公アプールヴの苦悩と迷走が淡々とした筆致で描写されており、非常に現代的な青春映画に仕上がっていたことが大きかった。隠れた名作。今年のアルカカット賞候補である。

9月16日の日記で、デリーのブルーライン・バスと政治家・警察の癒着のことを書いた。今回はその続編である。

デリーの民営路線バス、ブルーラインは、「キラーライン」の異名を持つほど毎日のように人身事故を起こす、デリー市民にとっては死神のような存在である。10月7日には南デリーにおいてコントロールを失ったバスがバス待ちしていた人々の中に突っ込み、一気に7人もの人命を奪った。この大事件によって改めてブルーラインの恐怖がクローズアップされたが、それでもブルーラインのターンダヴァ(死のダンス)は収まらず、連日犠牲者が出ている。これで、今年に入ってからブルーラインの餌食となった死者の数は90人に達した。デリーでバイクを運転している僕にとってもこれは他人事ではない。ブルーライン・バスには極力近付かないように気を付けている。

だが、10月7日の事件で、キラーラインの誕生に関係するひとつの重要な事実が浮かび上がった。それは違法な「また貸し制」である。

10月10日付けのタイムス・オブ・インディア紙によると、路線バスを運行したいバスのオーナーはまずは州交通機関(STA)から認可を得る。この制度では、バス・オーナーが自分でバスを運転するか、運転手や車掌をアレンジして路線バスを運営するように想定されている。だが、実際はそのように機能していない。STAから認可を得たバス・オーナーの多くは、その権利をテーケーダールと呼ばれる請負師に下請けに出す。よって、運転手や車掌の工面や給与、CNG代や修理代の捻出などはテーケーダールが行うことになる。代わりにバス・オーナーは毎日1,500~3,000ルピーのコミッションを得る。コミッションの値段は、バスの状態や認可を得たルートの収益率により異なる。テーケーダールは乗客の数が多く収益率の高いルートのみ下請けをするため、儲からないルートを割り当てられてしまったバス・オーナーは、自分で全てをアレンジするしかなくなるようだ。だが、逆にもし収益率の高いルートの権利を手に入れたら、嫌でもテーケーダールに下請けに出さないといけなくなる。もし拒否すれば、彼らは暴力にも訴えるからだ。

路線バスの権利を他人にまた貸しすることは法律で禁じられている。だが、STAはまた貸しがあることを十分把握していながら、ノーチェックで認可を出してしまっている。それゆえ、デリー各地にテーケーダールの発生を許す結果となった。テーケーダールの1日の純益は、バス1台につき500~1,500ルピーほどらしい。通常、テーケーダールは10台ほどのバスを下請けしているため、1日5,000~15,000ルピーを儲けていることになる。自分のバスを所有しているテーケーダールもいる。テーケーダールになる人物は地元のゴロツキのような連中がほとんどで、一定の縄張りを持っている。彼らは個人的な都合で誰でも運転手に採用してしまうため、未熟な運転手、無免許の運転手が巨大なバスを運転することになる。政府はバスのメンテナンス不足を事故多発の主な原因と考えて対策を取っているようだが、誰の目にも運転手の質の低さが原因としか見えない。一応運転手の再教育のためのトレーニング・コースは7月から行われている。だが、タイムス・オブ・インディア紙によると、8,000人のブルーライン運転手の内、トレーニング・コースに参加したのは1,500人だけで、しかも参加者の数はどんどん減り、先月は遂にゼロになってしまったと言う。これでは全く意味がない。未熟な運転手が路線バスの運転席に座る現状の裏には、デリーで横行する違法なまた貸し制がある可能性が高い。また、テーケーダールは警察や官僚にも影響力を持っており、事故を起こしたバスの運転手や車掌も、数日拘置所に入れられるだけで、すぐに釈放されてしまう。10月8日付けのタイムス・オブ・インディア紙によると、今年に入って人身事故を起こし、逮捕されたバスの運転手88人の内、82人は既に解放され、何事もなかったかのようにバスを運転していると言う。バスの利用者は概して下層の人々であることも、政府がなかなか積極的に規制に乗り出さない要因であろう。そして庶民はそれを肌で感じているため、バスが人身事故を起こすと運転手を捕まえて集団暴行を加える。運転手も運転手で事故を起こしたら周囲の人々からどんな目に遭うか分かっているため、人をひいてしまったら一目散に逃げ出す。

10月7日に7人の命を奪ったブルーライン・バスも、テーケーダールによって運行されていた。しかも、3台のバスを所有し、50台ものバスを請け負っている大物テーケーダールであった。名前はナワーブ・カーン。メーワート地方(ハリヤーナー州南部からラージャスターン州北東部にかけての地域)出身のナワーブ・カーンは、デリーにやって来た後、まずは助手としてバスに乗り込むようになった。その後、車掌に昇格し、やがて路線バスの下請け業を始めた。彼の権力は相当なもので、交通警察や交通局役人も彼の名を聞いただけで震え出すほどだったと言う。彼が所有・下請けするバスには「NK」というコードネームが書かれており、NKバスはどんな交通違反をしても一切咎められることはなかった。縄張りはデリー南部のバダルプル一帯で、7人が犠牲となった事故もバダルプル近くで起こった。

現在、事故を起こしたバスのオーナー、マニーシュ・カッカルと、そのテーケーダールのナワーブ・カーンの両人は家族と共に行方をくらましており、警察は後を追っている。

元々デリーの路線バスは全て公営だったが、1992年から民間人に路線バス運行のライセンスが発行されるようになり、ブルーライン・バスが誕生した。果たしてその頃から現在のような人身事故が多発していたかは分からないが、事態が深刻化したのは、皮肉なことに、シーラー・ディークシト政権によって強行されたCNG化政策以降だったようだ。かろうじてCNG化前のデリーの空気を吸ったことのある僕には、CNG化は大成功だったと思える。まだデリーの空気を汚ないと言う人は多いが、あの頃に比べたら見違えるほどきれいになった。しかし、無理に路線バスのCNG化を推し進めたため、つまり、CNGバスしかデリーの路上を走行できなくしたため、元からバスを所有していたオーナーたちの多くは路線バス運行から手を引いてしまい、代わってテーケーダールが台頭して来たようだ。デリーのバスがCNG化したのが2002年。5年という年月は、インドのシステムの腐敗の開始とその表面化・問題の深刻化までにかかる時間としてはとても標準的に思える。ブルーラインがこれからどうなって行くかは分からない。現在対策が検討中だ。高等裁判所も動いているので、小手先だけの対処では済まされないだろう。最も厳しい対処がなされた場合、全面廃止もありうる。

先月からブルーライン事件を特に取り上げるのは、デリーに深い関係のある事件ということもあるが、インドの社会システムの表裏を理解するのにとてもいい糸口になるような気がするからだ。インドは法治国家だが、法律だけで動いている国ではない。法律だけで動いているわけではないのだが、ある日突然法治国家へ極端にリバウンドする。外国人にはその加減がなかなか分からないので、ハラハラすることしきりだ。

ピトリ・パクシャが終わり、今日からナヴラートリが始まった。それに伴い、ボリウッドはいよいよ年末の期待作ラッシュ期間に突入する。上半期の不調を補うような大ヒット作が望まれるところである。

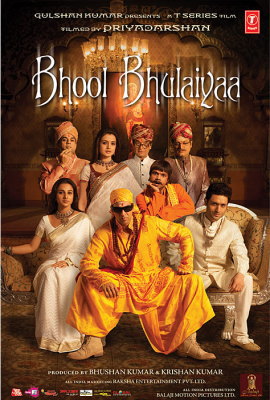

今日は2本の期待作が同時公開された。ボリウッドで「コメディーの帝王」と賞賛されるプリヤダルシャン監督の「Bhool Bhulaiyaa」と、「Parineeta」(2005年)で衝撃のデビューを果たしたプラディープ・サルカール監督の「Laaga

Chunari Mein Daag」である。我慢できなくて2本とも今日見てしまった。まずは「Bhool Bhulaiyaa」の評である。

題名:Bhool Bhulaiyaa

読み:ブール・ブライヤー

意味:迷宮

邦題:ブール・ブライヤー

監督:プリヤダルシャン

制作:ブーシャン・クマール、クリシャン・クマール

音楽:プリータム

作詞:サミール

振付:ポニー・ヴァルマー

衣裳:サーイー、ナヴィーン・シェッティー

出演:アクシャイ・クマール、シャイニー・アーフージャー、ヴィディヤー・バーラン、パレーシュ・ラーワル、マノージ・ジョーシー、アミーシャー・パテール、ラージパール・ヤーダヴ、アースラーニー

備考:PVRプリヤーで鑑賞。

上段左から、パレーシュ・ラーワル、アミーシャー・パテール、

アスラーニー、マノージ・ジョーシー

中段 ラージパール・ヤーダヴ

下段左から、ヴィディヤー・バーラン、アクシャイ・クマール、

シャイニー・アーフージャー

| あらすじ |

ヴァーラーナスィーに住む王族の家系チャトゥルヴェーディー家は、近所の人々からお化け屋敷と恐れられる邸宅を所有していた。その屋敷には、禁断の恋をして王に殺された踊り子マンジュリカーの霊が住みついており、王家に属する者を家に寄りつかせようとしないと言われていた。一族の長バドリーナーラーヤン(マノージ・ジョーシー)は家の者に、絶対に邸宅の3階へ行かないように厳しく言いつけてあった。

ある日、バドリーナーラーヤンの亡き兄の息子で米国に留学していたスィッダールト(シャイニー・アーフージャー)がヴァーナーラスィーに戻って来る。バドリーナーラーヤンは、実の娘同然にかわいがっていた養女のラーダー(アミーシャー・パテール)をスィッダールトと結婚させようと考えていたが、スィッダールトは米国で出会ったインド人女性アヴニ(ヴィディヤー・バーラン)と結婚し、彼女も連れて来ていた。落胆したバドリーナーラーヤンであったが、スィッダールトを歓迎する。

ところが、スィッダールトは例のお化け屋敷に住むと言い出す。バドリーナーラーヤンや、その弟のバトゥクシャンカル・ウパーディヤーイ(パレーシュ・ラーワル)は幽霊の話をして思い留まらせようとするが、スィッダールトは全く迷信を信じておらず、アヴニと共に住み始める。バドリーナーラーヤンは仕方なく、家族全員でその屋敷に住むと言い出す。こうしてお化け屋敷にしばらくチャトゥルヴェーディー一家が住むことになった。

アヴニは好奇心から、禁断の3階へ上がり、封印されていた扉を開けてしまう。その先は大広間となっており、壁にはマンジュリカーの絵が飾られていた。さらに、彼女の衣服や装身具がそのまま置かれていた。

そのときから屋敷で異変が起こるようになる。突然物が壊れたり、倒れたりし出し、アヴニのサーリーは急に燃え出す。そしてバドリーナーラーヤンの娘ナンディニーは急に動き出したブランコに頭を打たれて倒れてしまう。幸い大事には至らなかったが、安静することになった。スィッダールトはラーダーを疑い、友人の精神医アーディティヤ・シュリーワースタヴ(アクシャイ・クマール)を家に呼ぶ。アーディティヤは家族に溶け込むながら怪奇現象の原因を探る。そして、夜になると3階からグングルー(足鈴)の音が聞こえて来るのに気付く。

ナンディニーは、隣に住むシャラド・プラダーン教授と結婚することになっていた。バドリーナーラーヤンは、不吉なことが起こる前に婚約式を済まそうとする。その夜、アヴニの様子が変になり、シャラドを連れ出して奇妙な行動を起こす。アーディティヤは調査の結果、既に確証を得ていた。アーディティヤはスィッダールトに、幽霊の正体は彼の妻のアヴニだと言う。精神学的に彼女は解離性同一性障害(DID)と言う病気であった。必ずしも幸せな幼年時代を送れなかったアヴニは、祖母からおとぎ話を聞いて物語の世界に生きて来た。よって物語の主人公に成りきってしまう癖があり、お化け屋敷の話を聞いたことで、その主人公マンジュリカーに成りきってしまったのだった。まだアヴニの人格は残っていたが、何とかしないと完全にマンジュリカーに人格を乗っ取られる可能性があった。王に恋人シャシダルを殺され、しかも自分も殺されたマンジュリカーは、王への復讐に燃えていた。マンジュリカーにとって、シャシダルと同じ家に住んでいたシャラドは恋人であり、スィッダールトは王であった。マンジュリカーになったアヴニはスィッダールトを殺そうとしていた。そこでアーディティヤはスィッダールトとアヴニを助ける秘策を考える。

ドゥルガー・プージャーの夜、アヴニがマンジュリカーになって踊り出した後、アーディティヤ、スィッダールト、シャラドの3人は3階へ行き、シャシダルを使って彼女を祭壇に呼び出す。怒ったマンジュリカーはスィッダールトの命を要求する。アーディティヤはスィッダールトと剣を差し出し、自分で殺すように指示する。その瞬間、スィッダールトは人形と入れ替わった。マンジュリカーはスィッダールトの人形の首を剣で切断し、意識を失う。

翌朝、アヴニは完全に正気に戻っていた。スィッダールトはアーディティヤに感謝する。また、アーディティヤはラーダーに惚れており、彼女にプロポーズをする。こうして屋敷の呪いは解け、皆の顔に笑顔が戻ったのだった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

インド製ホラー映画の先駆け「Raaz」(2002年)の大ヒット以降、インド映画界でもホラー映画がこぞって作られるようになった。「Bhoot」(2003年)、「Darna

Mana Hai」(2003年)、「Vaastu Shastra」(2004年)、「Kaal」(2005年)、「Naina」(2005年)などなどである。ヒットした映画もあれば、フロップに終わった映画もある。だが、僕が前々から主張していたのは、「ボリウッドはインド映画らしいホラー映画を作るべき」ということだ。つまり、笑い、涙、踊りなど、インド映画の全ての要素が含まれながら、それでいてホラー映画として完成度の高い映画を究極的には目指すべきだと注文を付けていた。ハリウッド・スタイルのホラー映画はそれはそれでいいのだが、インド人が本当に求めているのはそういうハイセンスなホラー映画ではないし、皆が皆その方向に向かってしまったら、「ハリウッド映画と全く同じならハリウッド映画を見ればいいじゃないか」ということになってしまい、インド映画産業にとっては大きな危機なのである。インド人によるインド人のためのホラー映画が作られなければ、ボリウッドに芽生えたホラー映画というジャンルに未来はない。観客を恐怖で震わすホラー映画に笑いや踊りを盛り込むのは狂気の沙汰だと思わるかもしれない。だが、「E.T.」(1982年)を見事に完全インド映画化したボリウッドなので、ホラー映画のインド映画化も不可能ではないと考えていた。「Raaz」から5年、遂にその期待は正しかったと頷けるときがきたようだ。「Bhool

Bhulaiyaa」は、僕が待ち望んでいた、インド映画のエッセンスが詰まったホラー映画であった。

ただし、この映画を賞賛する前に、ひとつ重要な事実を前置きしておかなければならない。実は「Bhool Bhulaiyaa」は、ラジニーカーント主演のタミル語映画「Chandramukhi」(2005年)のリメイクである。日本にはラジニーカーント・ファンが多いので、それに気付く人は少なくないだろう。ただし、「Chandramukhi」もマラヤーラム語映画「Manichithrathazhu」(1993年)のリメイクであること、そしてプリヤダルシャン監督はマラヤーラム語映画界出身であることも、付け加えておかなければならない。

パレーシュ・ラーワル、ラージパール・ヤーダヴ、アスラーニーと言ったボリウッドのコメディー映画に欠かせないコメディアンたちと、シャイニー・アーフージャー、ヴィディヤー・バーランと言った高い演技力を持つ若手俳優を起用し、しかもオールラウンドな才能を発揮するベテラン男優アクシャイ・クマールを主演に据えることで、「Bhool

Bhulaiyaa」は、観客を笑わせ、泣かせ、怖がらせ、驚かせ、そして最後に安堵感を与えるというインド映画の基本を踏襲しながら、ホラー映画としての味も損なわない、非常に完成度の高い映画に仕上がっていた。

ホラー映画の「種」は、本当に幽霊であることもあるし、人間が幽霊の振りをして犯罪を犯していたと明かされることもあるし、いろいろである。「Bhool

Bhulaiyaa」の中のお化け屋敷で起こる数々の怪奇現象は、解離性同一性障害と呼ばれる一種の精神病が「種」となっていた。だが、クライマックスで完全に科学的な解決を選ぶのではなく、昔ながらのお祓いの儀式の助けを借りていたところは、インド映画らしい点であった。

あらすじでは詳しく書けなかったが、お化け屋敷の由来は以下の通りである。昔、その屋敷には王が住んでいた。王はマンジュリカーというベンガル人踊り子を寵愛していたが、マンジュリカーは屋敷の隣に住むシャシダルという舞踊家と恋仲にあった。それを知った王はマンジュリカーの目の前でシャシダルを殺し、次にマンジュリカーも殺してしまう。死ぬ前にマンジュリカーは屋敷に呪いをかけ、王族は誰も住めなくしてしまう。その後、王はすぐに死に、屋敷はマンジュリカーの亡霊がさまようお化け屋敷となった。

「Chandramukhi」は、他のラジニーカーント映画と同様に、主演ラジニーカーントの強力なカリスマ性が必要以上に強調された映画であった。「Bhool

Bhulaiyaa」で同じ役を演じていたのはアクシャイ・クマール。現在アクシャイ・クマールはボリウッドでトップクラスの人気と実力を誇る男優になっている。だが、ラジニーカーントと比べたらまだまだ小者だと言わざるをえない。しかし、強力な主役がいなくても「Bhool

Bhulaiyaa」は十分に面白く、オリジナルのシナリオの完成度の高さが感じられた。「Bhool Bhulaiyaa」が「Chandramukhi」のリメイクだと直感して以降、僕の最新の関心事は「Chandramukhi」必殺のセリフ(効果音?)「ラカラカラカ・・・」が出て来るか否かであったが、残念ながら「ラカラカラカ・・・」またはそれに代わる決めゼリフの出番はなかった。また、「Chandramukhi」の中で踊り子チャンドラムキーに成りきったガンガーが踊る「Raa

Raa」と言う曲は、切ないような狂おしいような不安定なメロディーが映画の主題にピッタリで、映画を見終わった後もしばらく耳に残って離れなかったのだが、「Bhool

Bhulaiyaa」の同様の曲「Mere Dholna」にはそこまでの力が感じられなかった。よって、音楽では完全に「Chandramukhi」の方に軍配が上がる。ただ、「ハレー・ラーム、ハレー・ラーム、ハレー・クリシュナ、ハレー・ラーム・・・」というバジャン(宗教賛歌)を現代風にアレンジした「Bhool

Bhulaiyaa」のタイトルソングは現在大ヒット中である。この曲は映画本編中ではほとんど使われず、最後のスタッフロールでそのダンスシーンが流された。

俳優の中ではヴィディヤー・バーランの怪演が特筆すべきだ。通常時とマンジュリカー時の表情の切り替えや、本当に幽霊に取りつかれたかのような狂気の言動は、現在の若手女優の中では彼女しかできない演技であろう。おぞましい化粧をした顔もすさまじく、既存のヒロインの枠を超越した大女優の片鱗を覗かせていた。踊りも非常にうまかった。アクシャイ・クマールは、彼の持ち味である、ヘラヘラしてるがプレイボーイで、馬鹿そうに見えて優秀で、頼りにならなそうで頼もしいというキャラを存分に発揮していた。シャイニー・アーフージャーも渋い演技を見せていた。アミーシャー・パテールは脇役であったが、最近の彼女の演技の中では最高点であろう。

舞台はヴァーラーナスィーで、実際にヴァーラーナスィーでロケが行われていたが、大部分はラージャスターン州の州都ジャイプルでのロケであった。しかも途中でカルナータカ州にも飛んでいた。これらの地域は光の色、樹木の種類から人々の風俗や建物の建築様式まで全く違うので、場所が飛ぶとすぐに分かってしまう。しかも自動車のナンバーがその地域のものになってしまっている!これでは雰囲気が台無しである。別に他の場所でロケをしてもいいのだが、出来ることなら自動車のナンバーを隠すか、ストーリーと矛盾しないように配慮してもらいたいものだ。

ヴァーラーナスィーという土地柄を反映してか、少しだけ英語とヒンディー語の対立が触れられていた。また、マンジュリカーはベンガル人という設定のため、ベンガリー語も多少出て来た。

「Bhool Bhulaiyaa」は、ボリウッドがホラー映画というインド映画の方程式とは相反するジャンルを完全に手中に収め、自らの血肉にしたことを記念する作品になりそうだ。PVRプリヤーは満席で、観客は、こんなに盛り上がっているのは近年見たことがない、というほど盛り上がっていた。PVRプリヤーのような高級映画館で立って踊り出す人を見たのは初めてかもしれない。インド製ホラー映画の完成形を見たかったら絶対に「Bhool

Bhulaiyaa」見るべし。

| ◆ |

10月12日(金) Laaga Chunari Mein Daag |

◆ |

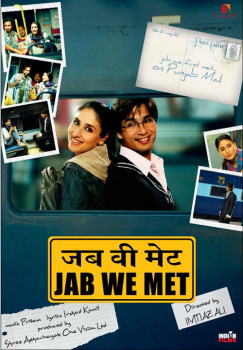

大ヒットの予感がする「Bhool Bhulaiyaa」に続けて、ヤシュラージ・フィルムス制作の「Laaga Chunari Mein Daag」も鑑賞した。ジャンルは全く異なる映画だったが、同時公開された両作品は偶然にも、どちらもヴァーラーナスィーが舞台の映画であった。

題名:Laaga Chunari Mein Daag

読み:ラーガー・チュナリー・メン・ダーグ

意味:ヴェールに染みが付いた

邦題:汚れたヴェール

監督:プラディープ・サルカール

制作:アーディティヤ・チョープラー、プラディープ・サルカール

音楽:シャーンタヌ・モーイトラー

作詞:スワーナンド・キルキレー

振付:ハワード・ローゼンマイヤー

衣裳:サビヤサチ・ムカルジー、マニーシュ・マロートラー、スバルナー・ラーイチャウドリー、シラーズ・スィッディーキー

出演:ジャヤー・バッチャン、ラーニー・ムカルジー、コーンコナー・セーンシャルマー、アヌパム・ケール、クナール・カプール、アビシェーク・バッチャン、ヘーマー・マーリニー(特別出演)、ムルリー・シャルマー(特別出演)

備考:PVRプリヤーで鑑賞。

左から、クナール・カプール(上)、ジャヤー・バッチャン(下)、

コーンコナー・セーンシャルマー、アビシェーク・バッチャン、ラーニー・ムカルジー

| あらすじ |

ヴァーラーナスィーのガンガー(ガンジス)河畔の古い邸宅に住む退職教師シヴシャンカル・サハーイ(アヌパム・ケール)は、大学から年金を止められ経済的に困窮しながらも、宝くじに望みを託して生きる毎日を送っていた。妻のサービトリー(ジャヤー・バッチャン)が内職をして家計を支えていた。2人には2人の娘がいた。長女はバルキー(ラーニー・ムカルジー)、次女はチュトキー(コーンコナー・セーンシャルマー)。経済的理由のため、バルキーは10学年までしか教育を受けられなかった。年長のバルキーは家計が苦しいのを知っていたが、何も知らないチュトキーは天真爛漫な性格であった。サービトリーもバルキーも、何とかチュトキーの勉学が滞らないようにと努力していた。

シヴシャンカルには勘当された兄弟がいたが、父親の死後、邸宅の権利を巡って兄弟の間で裁判が続いていた。シヴシャンカルには金もなく、また息子も出来なかったため、立場は不利であった。それを知ったバルキーは、ムンバイーに出て仕事を探すことを決意する。

バルキーは、映画業界で働くソフィーの家に居候しながら仕事を探すが、学位も経験もない彼女はなかなかいい職に就くことは出来なかった。ソフィーの隣人カランが勤める会社の社長と出会い、仕事が見つかりそうになる。だが、それには身体を売ることが条件だった。ヴァーラーナスィーの家に立ち退き命令が出され、シヴシャンカルが病気で倒れたこともあり、バルキーはその交換条件を呑むことにする。だが、身体を捧げた後も社長は仕事をくれなかった。裏切られたバルキーは決意し、ナターシャと名を変えて高級エスコートガールの道を歩む。

高額の収入を得ることになったバルキーは、家に多額のお金を送金する。そのお金のおかげでチュトキーは大学を卒業でき、シヴシャンカルも回復し、崩れかけの家も修理でき、立ち退き命令も撤回された。だが、バルキーの悲壮な決意を家族の中で唯一知っていたサービトリーの顔からは笑顔が消えてしまう。

また、シヴシャンカルの甥のラタンは、急にシヴシャンカルが羽振りがよくなったのを不審に思い、調査に乗り出す。そして彼はバルキーの秘密を突き止める。バルキーは口止め料として彼らに毎月2万5千ルピーを支払うことを契約させられる。

チュトキーはムンバイーの広告代理店に就職が決まり、突然バルキーの家に転がり込んで来る。バルキーは妹に自分の本当の職業を隠していた。チュトキーの新しい人生はうまくスタートし、ヴィヴァーン(クナール・カプール)というボーイフレンドも出来る。やがてヴィヴァーンとチュトキーの結婚が決まる。ヴァーラーナスィーで結婚式が行われることになった。当然バルキーも出席しようとしていたが、サービトリーは近所が不審がっていることを伝え、彼女に帰って来ないように言う。バルキーは急用が出来たと言ってチュトキーを1人ヴァーラーナスィーに送ろうとするが、不審に思ったチュトキーは、飛行機の出発時間が遅れたこともあり、ムンバイーの家に戻って来てしまう。そしてバルキーがエスコート・ガールであることを知ってしまう。

チュトキーはショックを受けるが、家族のために姉が自身を犠牲にしていることに今まで気付かなかったことを悔い、彼女に許しを乞う。そして、もうエスコート・ガールをやめるように説得し、そして姉が来なければ結婚式はしないと主張する。バルキーは仕方なくチュトキーと一緒にヴァーラーナスィーに帰る。サービトリーはバルキーが帰って来たことに驚くが、こうなってはもう遅いので、後は神様に任せて結婚式の準備を始める。だが、ラタンはバルキーと接触し、邸宅からの立ち退きを要求する。バルキーは一応シヴシャンカルにそのことを切り出すが、彼は受け入れようとしなかった。

ヴィヴァーンと祖母がヴァーラーナスィーにやって来た。だが、驚くべきことに、ローハン(アビシェーク・バッチャン)も同伴していた。バルキーはチューリッヒに行ったとき、ローハンと出会っていた。そのとき2人はお互いに一目惚れしたが、それっきり会うことはなかった。なんとローハンはヴィヴァーンの兄だった。ローハンはバルキーにプロポーズする。

どうしたらいいか分からないバルキーは、母と妹に相談する。断ったら最悪チュトキーの縁談までキャンセルされる恐れがあるし、承諾したら一生そのことを隠し通さなければならなくなる。サービトリーはバルキーを結婚式に出席させたことを後悔するが、チュトキーは、姉が今まで家族のためにしてきた献身を強調し、受け入れるべきだと言う。バルキーはローハンのプロポーズを受け入れる。

そのとき結婚式に叔父とその息子ラタンが殴り込んで来た。だが、ヴィヴァーンとローハンの前に2人は成す術がなかった。シヴシャンカルは一度に強力な息子を2人得たのだった。こうしてローハンとバルキー、ヴィヴァーンとチュトキーの結婚式が行われた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

爆弾が不発に終わった・・・。映画を見終わった直後の感想はこれであった。

インド映画には、特にファミリードラマ映画には爆弾が不可欠である。幸せな一家を一瞬でバラバラにしてしまうほど強力な爆弾・・・。それは禁断の不倫であったり、誰かの陰謀であったり、突然の死であったり、隠されていた生い立ちであったり、何でもいい。伏線が巧妙に仕組まれていれば仕組まれているほど、爆発が映画中の家族やスクリーンの前の観客に及ぼす威力が強くなる。そして壊された家族の絆や尊厳を取り戻す過程が映画の見せ所となり、観客の涙となるのである。「Laaga

Chunari Mein Daag」にも、絶好の時限爆弾が仕掛けられていた。それは、バルキーの職業である。経済的に困窮した家族を救うためヴァーラーナスィーからムンバイーに職探しに来たバルキーは、都会の荒波に揉まれ、弱みに付け込む卑怯な男に騙され、とうとうエスコート・ガールに身を落としてしまう。そのおかげで家計は立ち直ったが、ヴァーラーナスィーという保守的な土地柄、もし彼女がエスコート・ガールをしていることが知れ渡ったら、もはや家族は故郷に留まっていられないほどの醜聞となる。当然、これがいつか爆発するものだと思っていた。

導線に火は灯されていた。父の邸宅の所有権横取りを狙う叔父は、息子のラタンをムンバイーに送り込み、バルキーの秘密を嗅ぎつける。一応は口止め料を徴収することで保留状態としたが、欲望には限りがなく、チュトキーの結婚式を台無しにしてやると脅して、邸宅を何が何でも奪おうとする。また、妹のチュトキーにもばれてしまうが、彼女は姉を軽蔑するどころか、今まで姉の苦しみを気付かなかったことを謝罪する。この火は火薬まで届かず、逆に観客の涙腺を直撃した。それでも、チュトキーの結婚相手ヴィヴァーンとその祖母という誘爆物が転がり込んで来た。大爆発は必至であった。

ところが、爆弾は爆発しなかった。爆発は未然に防がれた。爆弾を爆発させようと叔父とラタンはチュトキーの結婚式に乱入したが、ヴィヴァーンとローハンがやって来たのを見て、何も出来ずにあっけなく引き下がってしまう。ヴィヴァーンを演じたクナール・カプールと、ローハンを演じたアビシェーク・バッチャンは、どちらも長身の男優であり、この2人が並ぶと迫力がある。その効果を狙ったキャスティングだったのだろう。2人の活躍によってバルキーの正体は結婚式の参列者にばれずに済んだ。また、バルキーはローハンに自ら自分の職業を打ち明けるが、ローハンはさらにバルキーを尊敬するようになる。こうして2組の結婚式は無事終わり、めでたしめでたしとなった。ハッピーエンディングは良かったのだが、爆発を期待していた観客には拍子抜けであった。もう少し絶体絶命の危機を演出した方が映画は盛り上がったのだが・・・。

思い返してみると、プラディープ・サルカール監督の前作「Parineeta」の最後も同じような展開だったような気がする。サイフ・アリー・カーン演じるシェーカルが結婚式当日にラリター(ヴィディヤー・バーラン)の行動の真実を知り、狂ったように壁を壊して向こう側に立つラリターのところへ進み寄るシーンは感動的なのだが、シェーカルとラリターの仲を認めなかった父ナヴィーン・ロイは、ただベランダから「やめろ!」と叫ぶだけでシェーカルの行動を積極的に止めようとせず、抱き合う2人を見て苦々しい顔をしながら家の中へ入ってしまうと言うちょっと謎の展開だった。それで映画は終了してしまい、その後ナヴィーン・ロイが2人にどのように接したのかは語られていない。よって、「Parineeta」の最大の爆弾であったナヴィーン・ロイに最後の最後で謎の妥協をさせて、半ば強引にストーリーをハッピーエンディングに持って行った感があった。シェーカルのお見合い結婚相手ガーヤトリーがどう反応したかも描写されなかった。やはり爆弾がクライマックスで爆発しなかったのである。ただ、「Parineeta」では、結婚式の参列者たちがシェーカルの味方をしたため、ナヴィーン・ロイが妥協せざるをえない雰囲気が十分説明されていた。だが、「Laaga

Chunari Mein Daag」では、叔父とラタンがおめおめと引き下がる理由が説明不足で、「アレッ?」と思っている間に終わってしまったため、感動が半減であった。

田舎から出て来た純粋無垢な女性が、都会の罠にはまって汚され、身を売る羽目に陥ってしまう、という筋書きも、説明不足で陳腐であった。いくら騙されたからと言って、いくら家が苦しいからと言って、そう簡単にそういう道に行くものなのだろうか?しかも、主人公のバルキーは、二束三文の売春婦ではなく、突如として高級エスコート・ガールになる。元々人並み以上の美貌があったからとは言え、オシャレな友人の支援があったからとは言え、いくらなんでも非現実的すぎる展開であった。おそらく監督のメッセージは、バルキーがムンバイーに出て来たチュトキーに対して言う「売春婦も私たちと同じ女性。売春婦にも、売春をするやむを得ない事情があったのだろうから、無条件で軽蔑するのはよくない」というセリフに凝縮されていたのだろうが、あまりに掘り下げ方が足りなかった。

プラディープ・サルカール監督はベンガル人であるためか、ベンガル贔屓、ベンガル人贔屓の映画を作る傾向にあるようだ。よく見ると俳優はベンガル人かその家族で固められている。ラーニー・ムカルジー、コーンコナー・セーンシャルマー、ジャヤー・バッチャンは生粋のベンガル人であるし、アヌパム・ケール、アビシェーク・バッチャンなどの家族にはベンガル人がいる。シリアスな演技に定評のあるラーニー・ムカルジーは本作でも好演。コーンコナー・セーンシャルマーの溌剌とした演技も良かった。アヌパム・ケール、ジャヤー・バッチャンなどの脇役陣も適役であった。上昇株のクナール・カプールも輝いており、友情出演的なアビシェーク・バッチャンも花を添えていた。ヘーマー・マーリニーは、ムジュラーを踊るタワーイフ(芸妓)役で出演し、踊りを見せていた。

ヴァーラーナスィーとムンバイーの対比は見事だった。湾曲するガンガーの河流にへばりつくヴァーラーナスィーの町並みと、やはり湾曲するアラビア海に面して建つムンバイーのビル群。ヴァーラーナスィーに住んでいるインド人も典型的なインド人だし、ムンバイーに住んでいるインド人も典型的なインド人だと感じた。それぞれに親切な人間もいれば薄情な人間もいるし、幸せもあれば不幸もある。

音楽はシャーンタヌ・モーイトラー。ヴァーラーナスィーの地元語であるボージプリー方言を多用した「Hum To Aise Hain」が喜びを象徴するタイトルソングのように使われていたが、実際のタイトルソングはシュバー・ムドガルの歌う「Chunari

Mein Daag」で、こちらは打って変わって悲痛な曲だ。チュトキーの結婚式ではアップテンポのダンスナンバー「Kachchi Kaliyaan」が流れるが、これから結婚式シーズンということもあり、この曲が最もヒットしそうだ。

ヤシュラージ・フィルムスとプラディープ・サルカールの名前から傑作を期待していたが、「Laaga Chunari Mein Daag」は残念ながら期待外れの作品であった。途中泣けるシーンがいくつかあるものの、不発の爆弾のおかげで心にしこりの残る終わり方になってしまっており、大きな減点であった。ナヴラートリの開始と同時に封切られた2本の期待作対決は、断然「Bhool

Bhulaiyaa」の方に軍配が上がる。

ハウズ・カースとグリーン・パークに挟まれた位置にあるマーケット、オーロビンド・プレイス。野菜から宝石まで、いろいろな店が揃っている便利なマーケットである。ここにあるインド料理レストラン、カビラ(Kabila)は、おいしいタンドゥール料理が食べられ、酒も飲め、夜は生演奏もある上に、ベラボウに高価ではないので、よく足を運んでいる。カビラは浜松にも支店を出している。

オーロビンド・プレイス

多くの人は気付かないかもしれないが、オーロビンド・プレイスの北側には、2つの廟が寄り添うように建っている(EICHER「Delhi City

Map」P129 C2)。西に建っている廟は大きく、東に建っている廟は小さい。興味深いことに、これらはそれぞれ、ダーディー・カ・グンバド(祖母の廟)、ポーティー・カ・グンバド(孫娘の廟)、2つセットでダーディー・ポーティーと呼ばれている。

ダーディー・カ・グンバド(左)とポーティー・カ・グンバド(右)

これだけ立派な廟が建てられたということは、ここに埋められた人は王族か貴族に間違いないが、誰が眠っているのかは全く記録がないため分からない。ただ地元の伝承のみが、大きい方には祖母が埋められ、小さい方には孫娘が埋められたと語っている。祖母と孫娘が輿に乗って出掛けたところ、途中で盗賊に襲われて殺されてしまったのだろうか?それとも家族内のいざこざで命を落としてしまったのだろうか?かわいがっていた孫娘が死んでしまい、悲しみのあまり祖母も後を追ったのだろうか?それともその逆?いろいろ想像を掻き立てられる。ついつい悲劇的なストーリーを想像してしまうのは何故だろうか?

だが、ラージ・ブッディラージャー著「Dillī: Atīt ke Jharokhe se(दिल्ली: अतीत के झरोखे से)」で著者は、ダーディー・ポーティーについて、「この辺りを通るといつも、孫娘が静かに、お祖母ちゃんの語るお月様やお星様の、妖精や王様の、王子とお姫様の沈黙のおとぎ話に耳を傾けている様子を思い浮かべる」と書いている。そう聞くとまたのどかな光景が思い浮かび、ちょっと安心する。

ところがこれらの廟には別名もある。それはそれぞれ、ビーヴィー・カ・グンバド(女主人の廟)、バーンディー・カ・グンバド(女中の廟)である。こちらの名称になるともっと話は俗っぽくなりそうだ。きっと主人が女中と浮気したか何かして、妻と女中の間で喧嘩になり、最後には2人刺し違えて死んでしまったのだろう。

名称からいろいろ想像するのは楽しいのだが、実はこれらの名称は、外見に似た大小2つの廟が並んでいるのを見て地元の人々が勝手に付けたものであるらしい。建築様式から、この2つの廟が同時に造られたことはほぼありえないことが分かる。ポーティー・カ・グンバドの方が古く、おそらく15世紀前半のサイイド朝時代に建造されたと推測される一方、ダーディー・カ・グンバドは15世紀後半のローディー朝時代の建築だとされている。よって、これらは何の脈絡もない遺跡である可能性が高い。

ダーディー・ポーティーの周辺は芝生が植えられてきれいに整備されており、木陰は周辺の人々の昼寝場所になっている。内部には墓があり、ダーディー・カ・グンバドの方の壁や天井は装飾も施されているが、格別素晴らしいものではない。ダーディー・カ・グンバドの上には登ることも出来るが、周囲の建物に比べて飛び抜けて高いわけではないので、景色は良くない。そうなると、この廟を楽しむには、地元の人々が付けた粋な名前でもって、空想の中に遊ぶしかなさそうだ。改めて外観を眺めてみると、やっぱりお祖母ちゃんと孫娘が静かに寄り添って佇んでいる様子が一番しっくり来るような気がする。ダーディー・カ・グンバドの白いドームはお祖母ちゃんの白髪頭のように見えるし、ポーティー・カ・グンバドのドームの上にちょこんと乗っているチャトリー(東屋)は、孫娘の頭に結んだリボンのようにも見える。

別角度からダーディー・ポーティー

歴史を無視して伝承に遊ぶ。たまにはこんな遺跡があってもいいんじゃないかと思う。

| ◆ |

10月14日(日) プラーナー・キラーの隠された物語 |

◆ |

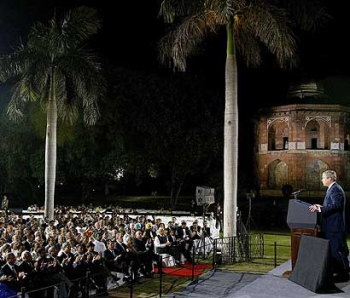

2006年3月3日、米国のジョージ・ブッシュ大統領は、デリーのプラーナー・キラー(オールド・フォート)で演説を行った。世界遺産でもなく、デリーの観光地の中で必ずしもトップリストに入っていないプラーナー・キラーが演説会場に選ばれたのは異例のことであった。セキュリティーという観点からプラーナー・キラーが最も安全を確保しやすいと判断されたかららしいのだが、もしかしたら大統領のブレーンの中にはかなりのインド通がいるのかもしれない。なぜなら現在プラーナー・キラーの存在する場所は、「マハーバーラタ」の中に出て来る伝説の都インドラプラスタだと比定されているからだ(参照)。

プラーナー・キラーで演説をするブッシュ大統領

「マハーバーラタ」によると、インドラプラスタは、マヤという建築家の悪魔によって建造された、神々までもが羨むような壮麗な王宮であった。黄金の柱が立ち並び、壁には希少な宝石が惜し気もなく埋め込まれた。花の彫刻が随所に施されていたが、それは本物のように彩色されていたため、蜂までもが混乱して寄って来るほどであった。そして床はピカピカに磨き上げられ、泉と区別がつかないほどであった。泉には蓮の花が咲き、樹木は一年中花を咲かせた。至る所に噴水が作られ、町には四六時中音楽が流れ、通りはビャクダンの香りで満たされた。パーンダヴァの5王子の長男ユディシュティラはインドラプラスタを拠点に、兄弟やクリシュナの助けを借りてインド中を征服し、この地でラージャスーヤ(帝王即位の儀式)を行った。ブッシュ大統領のプラーナー・キラーでの演説は、あたかも現代のユディシュティラを演じているかのようであった。現代の世界を実質的に支配する米国の大統領のチャクラヴァルティー(世界の王)戴冠式。もしそこまで考えられていたのならば、それはすごいことである。

歴史に造詣の深くない地元の人々は、プラーナー・キラーをパーンダヴァの5王子の城だと信じている。だが、現在プラーナー・キラーで見られる城塞や遺構は、当然のことながら、インドラプラスタの王宮とは全く関係がない。

プラーナー・キラー外観

現在プラーナー・キラーとして知られる遺跡は16世紀に建造された。だが、その建造の歴史は、この時期のデリーの政局を反映して複雑になっている。少し長くなるが、フマーユーンの死にまつわる伝承に触れながら簡単に解説する。

ムガル朝の創始者バーバルの死後、1530年に後を継いだ息子のフマーユーンは、1533年から現在プラーナー・キラーのある場所に城塞を築き始め、ディーンパナー(信仰の地)と名付けた。だがフマーユーンは1540年に、ビハールで独立し勢力を拡大していたアフガン系のシェール・シャー・スーリーとの戦争に敗北してデリーを追い出され、亡命生活を余儀なくされる。シェール・シャーはデリーを首都と定めてスール朝を興し、引き続きディーンパナーを王城にして、周辺に都市を建造した。この頃、ディーンパナーはシェールガル(シェールの城塞)と呼ばれた。シェール・シャーは軍事的才能があっただけでなく、優れた統治者でもあり、短い治世の間に完成度の高い統治機構を整えた。1545年カーリンジャル遠征中にシェール・シャーは戦死し、息子のイスラーム・シャー・スーリーが後を継いで7年間統治した。だが、イスラーム・シャーの死後は内紛や反乱が続き、北インドは不安定な状態となった。ペルシアを経て当時アフガーニスターンにいたフマーユーンはその機に乗じて1555年にインドに進攻してデリーを奪還し、ムガル朝を再興した。フマーユーンは再びディーンパナーを王城としたが、デリー奪還からわずか1年後に階段で足を滑らせて急死してしまった。フマーユーンが転んだのは、プラーナー・キラーの中心部に建つシェール・マンダルの階段だと言われている。

シェール・マンダル

階段から転げ落ちて死亡するというのは皇帝にしてはあまりに無様な死に様であるが、その死についてはこんな伝承が残っている。信心深い皇帝だったフマーユーンは、アザーン(礼拝への呼び掛け)を聞くといつでも敬意を表し、呼び掛けが終わるまで平伏する習慣があった。1556年2月のある日、フマーユーンがシェール・マンダルの階段を降りていたところ、モスクからアザーンが流れるの聞こえて来た。彼は習慣通り、階段で平伏してアザーンが終わるのを待った。アザーンが終わり、立ち上がろうとしたが、誤ってローブの裾を踏んでいたためにバランスを崩してしまい、頭から階段を転げ落ちてしまった。そのときの怪我が元で、3日後に皇帝は死去してしまった。

シェール・マンダルはその名の通りおそらくシェール・シャーによる建築だが、後にフマーユーンも改築を加えている。何のために建てられたかは不明だが、フマーユーンは図書館や天体観測所として利用していたようだ。現在中に入ることは出来ない。フマーユーンがあまりに不運な死に方をしたため、ムガルの家系でディーンパナーは呪われた城とされ、以後放棄されることになった。

フマーユーンの死後、13歳のアクバルがムガル朝第3代皇帝に即位した。アクバルはインド中世史の最重要人物だが、デリーとの関係は薄い。アクバルは即位から数年後にアーグラーに遷都し、以降しばらくムガル帝国の首都はデリー以外の都市に置かれた。デリーが首都に返り咲いたのはシャージャハーンの治世の1648年であったが、ディーンパナーの北にシャージャハーナーバードが新しく建設された。しかし、シャージャハーナーバードの南側の門がデリー門(デリーの方角にある門)と名付けられているのを見ると、シャージャハーナーバード完成後もしばらくは「デリー」はディーンパナー周辺のことを指したと考えられる。

今でもデリー門は残っている

このような複雑な歴史があるため、プラーナー・キラーのどこまでがフマーユーンの建造で、どこまでがシェール・シャー・スーリーによるものなのか、特定するのは困難となっている。唯一確実なのは、城塞内にあるモスク、キラーエ・クフナー・マスジド(古城のモスク)が、シェール・シャーの建築であることのみである。キラーエ・クフナー・マスジドは、デリー・サルタナト朝のモスク様式とムガル朝のモスク様式のちょうど橋渡しとなる、建築史学的に重要なモスクで、デリーの最も美しいモスクのひとつに数えられる。

キラーエ・クフナー・マスジド

フマーユーンが、わざとインドラプラスタの地にディーンパナーを建設しようとしたのかどうかは不明である。ただ、ディーンパナー建設時、この辺りはいくつかの村があるのを除きほぼ何もない場所だったようである。だが、ディーンパナーが建造される遥か前、多く見積もって紀元前1000年頃から、この辺りに人が住んでいた形跡があるのも分かっており、「マハーバーラタ」に登場するインドラプラスタとの関連性が検討されている。目立たないが、プラーナー・キラーの中には発掘現場跡があり、そこでは古代からの住居跡を確認できる。入口の門(城塞の西門になる)をくぐり、右に曲がって、シェール・マンダルを左に見ながら南門の方へ歩いて行く。ハンマーム(浴場)を越えたところの左側に、周囲より一段低い場所が見える。これが発掘現場跡である。下に降りる階段があるのでそれを降りて行くと、河流跡のようになっており、それに沿ってしばらく歩いて行くと、左側の斜面の土の中から積み上がったレンガが出ているのが確認できる。これが、ディーンパナー以前にこの地に建てられた住居跡である(古く見積もって4世紀頃)。また、プラーナー・キラー内にある考古学博物館では、発掘調査により出土した土器や、発掘調査時の写真が展示されている。

発掘現場跡で見られるレンガ

また、1913年までプラーナー・キラーの内部にはインドラパトと呼ばれる人口1,900人ほどの村があった。インドラパトは、インドラプラスタの訛った形である。デリーに英領インド帝国の首都が建造されることになったため、インドラパト村の住民たちは強制的に立ち退かされてしまったようだ。だが、村の名前はここがインドラプラスタだった大きな証拠となっている。さらに、地元に伝わる伝承や、いくつかの碑文でも、プラーナー・キラーの場所がインドラプラスタだとされており、ここがパーンダヴァの王国の首都だった可能性は高い。ただし、プラーナー・キラーの敷地内にかつて、「マハーバーラタ」で描写されているような壮麗な宮殿があった証拠は今のところ全くない。そもそも、当時のインドにそのような宮殿を建造するような文明は存在しなかった。インドラプラスタの真偽はともかく、少なくとも王宮の豪華絢爛な描写は空想の産物と結論付けるしかないだろう。ウィリアム・ダルリンプル著「City

of Djinns」では、「『マハーバーラタ』のインドラプラスタは、詩人によって創造され、考古学者によって破壊された」とうまく表現されている。ただし、インド人の宗教的感情に配慮するためか、それともまだ発掘が中途半端な状態なのか、プラーナー・キラーで過去数回行われた発掘調査のまとまった報告書は、未だに出版されていないようだ。

インドラプラスタ関連でもうひとつ面白い建造物がプラーナー・キラーの中に存在する。考古学博物館とシェール・マンダルのちょうど中間辺りの林の中に、白い寺院があるのが分かる。クンティー寺院である。クンティーとはパーンダヴァの5王子の3人、ユディシュティラ、ビーム、アルジュンの母親だ。ちなみに残りの2人、ナクル、セヘデーヴの母親はマードリーという別の女性である。インドラプラスタとされる地にクンティーを祀る寺院があるのはとても意味深である。だが、このクンティー寺院はものすごく古いものではなく、1850年代にインドラパト村の村人によって建てられたもののようだ。プラーナー・キラーがインド考古局(ASI)の管理下に置かれた後も寺院のパンディト(僧侶)は立ち退きを拒否し、ここに居座っている。寺院では元々クンティーとマードリーの像が祀られていたようだが、それは数年前に盗まれてしまったらしい。

クンティー寺院

プラーナー・キラー内にはもうひとつ、天然痘や水疱を司るシータラー女神の祠もあったと言われているが、こちらの方は2000年にASIによって取り除かれてしまい、今では跡形もない。しかし、祠の破壊を指示したASIのアジャイ・シャンカル局長はその直後に交通事故で死亡したため、地元の人々からは女神の祟りがあったと恐れられている。また、プラーナー・キラーの外壁の北側にはべりつくように2つのバイラヴァ寺院も建っており、参拝客を集めている。これらを鑑みるに、プラーナー・キラーの建っている場所は、「マハーバーラタ」との関連性を抜きにしても、昔から宗教的にかなり重要な場所だったのではないかと思われる。

プラーナー・キラーには、かなり重要な建築物でありながら、ほとんどの観光客が見逃してしまうポイントが存在する。それはタラーキー・ダルワーザー(禁断の門)である。デリーに残る門の中では最も巨大かつ壮麗な門で、ルティエンス・デリーの都市設計にも重要な影響を及ぼした遺構だ。プラーナー・キラーには北門、西門、南門の3つの門があり、観光客は西門から城塞内に入ることになるのだが、タラーキー・ダルワーザーはその北門に当たる。タラーキー・ダルワーザーを見るには、プラーナー・キラーを出て外壁を右回りに回り、オールド・フォート・レイクのところまで行かなければならない。

タラーキー・ダルワーザー

この門の奇妙な点は、1階の入口よりも2階の入口の方が大きいことである。なぜこのようなデザインになったかは諸説があるが、メインの入口は2階の方で、当時は橋が渡されており、1階の入口は外堀へのアクセスに利用されたと考えるのが妥当とされている。上部の左右には、人とレオグリフが戦う様子を描写した大理石製彫刻が埋め込まれており、かっこいい。

レオグリフの彫刻

ところで、西門の扉は中世以来ずっと閉ざされており、それゆえ「禁断の門」と呼ばれている。その裏にはこんな伝承がある。かつてこの城塞に住んでいた「王」はあるとき、敵を打ち破るまで絶対に帰らないと誓って、この門を出て戦場へ出かけた。その誓いを尊重し、門の扉は王が帰って来るまで閉ざされることになった。ところがその王は戦場で戦死してしまった。以来、この門は開かれることはなく、タラーキー・ダルワーザーと呼ばれるようになった。歴史上、この城に住み、戦場で戦死した王はシェール・シャー・スーリーしかいない。だが、文献ではシェール・シャーがそのような誓いを立てたとはどこにも記録されておらず、真相は不明である。ただ門だけが、沈黙のまま今でも王の帰りを待ち続けている。

タラーキー・ダルワーザーの裏側

その伝承を知ってか知らずか、ニューデリーの設計を担当したエドウィン・ルティエンスは、プラーナー・キラーのこの門をニューデリーのデザインの中に組み込んだ。デリーの地図を見ると分かると思うが、大統領官邸からインド門まで続くラージパトは、緯線から数度南へずれている。これは決してミスではない。ラージパトを東にずっと延長して行くと、ナショナル・スタジアムがあり、さらにその先まで延ばして行くと、プラーナー・キラーのタラーキー・ダルワーザーにぶつかる。そう、ルティエンスは、インド総督官邸(現在の大統領官邸)が建つラーイスィーナーの丘の頂点からタラーキー・ダルワーザーまでのラインをラージパト(当時はキングスウェイと呼ばれた)とし、ニューデリーの背骨としたのである。彼がインドラプラスタのことを知らなかった訳はないだろう。わざとプラーナー・キラーをインド総督官邸に対して最も下座に置くことで、暗にインドの古代文明に対する英国の優位性を示そうとしたのである。

そんないくつもの物語を隠し持つプラーナー・キラーであるが、デリー中心部からそう遠くない場所にあり(EICHER「Delhi City Map」P98

F1,F2, G1, G2)、また動物園と隣接しているため、今ではデリー市民の人気ピクニック・スポットになっている。若いカップルたちにとっては絶好のデート・スポットでもある。人気のない茂みの中で濃厚なキスをしていたり、プラーナー・キラーの外堀を利用したオールド・フォート・レイクでボートに乗って楽しんだりしている。また、毎年10月には、プラーナー・キラーの南門(フマーユーン門)を背景にした舞踊祭アナンニャが開催されている。今年は10月11日~15日の日程で、バラタナーティヤム、クチプディ、オリッスィー、カッタク、コンテンポラリー・ダンスなどが公演されている。アナンニャ舞踊祭では純粋な古典舞踊よりもむしろ、それぞれの舞踊のエッセンスを活かした創作ダンスが上演される傾向にある。

アナンニャ舞踊祭

バラタナーティヤムの巨匠チャンドラシェーカラ率いる舞踊団

ヌリティヤシュリーの公演クリーラー(10月11日)

プラーナー・キラーは、世界遺産の遺跡ほど派手さはないが、中は公園のようにきれいに整備されている上に、城壁や崩れかけた門によじ登って探検する余地も残っているので、外国人観光客にもお勧めの場所である。

1週間前、プラーナー・キラーにアナンニャ舞踊祭を見に行ったとき、クリーラーという演目が上演された。クリーラーとは「遊戯」という意味で、インドの色々な遊びをモチーフにした群舞が披露された。その中で、ハンカチ落としに似たゲームもやっていた。実はハンカチ落としに似たルールの遊びは世界中にあるようで、ここインドでも人気の遊びのようである。

マヘーシュワル・ダヤール著「Dillī Jo Ek Sheher Hai(दिल्ली जो एक शहर है)」によると、デリーではハンカチ落としはコーラー・ジャマールシャーヒー(कोड़ा

जमालशाही)と言うらしい。コーラー・ジャマールシャーヒーを直訳すると「美貌の王の鞭」または「ジャマールシャーの鞭」になるが、なぜそのような名前が付いたかは不明である。

コーラー・ジャマールシャーヒーのルールは以下の通りである。まず、布を丸めて鞭を作る。そして、複数の子供たちが円を作り、手をつないで内側を向いて座る。一方、鬼になった子供は、片手に鞭、片手にハンカチを持つ。そして、円になって座った子供たちの後ろを走りながら、こんなフレーズを連呼する。

कोड़ा जमालशाही,

पीछे देखे मार खाई

kora jamālshāhī,

pīche dekhe mār khāī

ジャマールシャーの鞭で

後ろを向いたら叩かれる

座っている子供たちは後ろを向くことが出来ない。鬼は走り回りながら、隙を見て誰かの後ろにハンカチを落とす。もしハンカチを落とされたことに気付かなかった場合、鬼は一周した後にその子の背中を鞭で叩く。鞭で叩かれた子供は立ち上がり、円を一周しなければならない。この間、鬼はその子を追い掛けながら何度でも鞭で叩くことが出来る。一周し終わった後、鬼だった子供は鞭で叩かれた子供の場所に座り、今度は鞭で叩かれた子供が鬼になる。もしハンカチを落とされたことに事前に気付いたときは、その瞬間に立ち上がって走り出す。鬼に追い付くことが出来れば、鬼はもう一度鬼をしなければならない。追い付けなかった場合は、鬼になってしまうが、鞭で叩かれることはなくなる。

同書籍によると、デリーで最も人気のあった遊びは、アーンク・ミチャウリー(आँख-मिचौली)のようだ。この遊びはかくれんぼと鬼ごっこを合体させたようなルールになっている。1人の子供が鬼となり、もう1人がダーイー(直訳すると「助産婦」だが、ここでは審判のようなもの)になる。ダーイーは鬼の目に目隠しを当てる。その隙に残りの子供たちはあちこちに隠れる。皆が隠れ終わった後、ダーイーは鬼の目隠しを外す。すると、鬼は隠れた子供たちを探し出す。鬼に見つかり、タッチされた子供は代わって鬼になる。見つけられてもタッチされずに逃げ切れば、ミスとなってまた目隠しからやり直しとなる。もし鬼が連続7回ミスした場合、その鬼は罰ゲームを受けることになる。鬼の腿は紐で縛られ、手には棒を持たされ、お婆さんになってしまう。お婆さんになった鬼は杖を付きながら容器に水を入れに行かなければならない。その間、他の子供たちはお婆さんになった子供に対して「や~い、ババア!」などと呼び掛けたり、手を打ってからかったりする。だが、もしお婆さんになった鬼の杖が誰かに触れた場合、その子供が鬼になってしまう。

スラング・ラール・ゴーリー(सुरंग लाल घोड़ी;美しい赤馬)は、お馬さんごっこの団体戦のような遊びで、これも子供たちに人気だった。まずは子供たちの中から年長者が2人リーダーとなり、横に並んで立つ。そして、2人の子供が肩を組んで2人のリーダーの前へ行き、こんなことを言う。

अड़ंग बड़ंग में पड़ी ज़ंजीर

कोई ले तुक्का कोई ले तीर

तीर की बेटी हरी कमान

कोई ले बुड्ढा कोई ले जवान

arang barang men parī zanjīr

koi le tukkā koi le tīr

tīr ki betī harī kamān

koi le buddhā koi le jawān

鎖と鎖は組み合った

鏃のある矢を取るか、鏃のない矢を取るか

矢の娘は緑の弓

年寄りを取るか、若者を取るか

それぞれのリーダーは2人の内から1人を選び、自分のチームに引き入れる。他の子供に対しても同じようにやって行き、子供たちを2つのチームに分ける。次に、リーダーの1人が靴を上に放り投げる。靴が上向きに落ちたら、そのチームが騎手になり、別のチームが馬になる。もし靴が下向きに落ちたら、そのチームが馬になり、別のチームが騎手になる。馬になったチームの子供たちは円になってひざまずく。騎手チームは馬の上にまたがる。しばらく馬を乗り回した後、騎手チームの1人が馬から降りて、こんなことを言いながら円を回る。

सुरंग लाल घोड़ी

तू मुझसे क्यों न बोली

सुरंग लाल पटके

तुम हमसे क्यों न चटके

surang lāl ghorī

tū mujhse kyon na bolī

surang lāl patke

tum hamse kyon na chatke

美しく赤い馬よ

お前は僕にどうしてしゃべらない?

美しく赤い腰布よ

お前たちは僕たちからどうして解けない?

もし円を回っている内に言葉がつっかえてしまったら、今まで馬をしていた子供たちは一斉に立ち上がり、騎手を落っことす。そして騎手と馬の役が入れ替わる。これはイランから伝わった遊びのようだ。

チーム対抗宝探しゲームみたいな遊びもあった。まず、子供は2つのグループに分かれる。子供たちは予めそれぞれ「宝物」を用意しており、お互いにそれを見せ合い、その後自分の宝物をどこかに隠す。合図と共に2つのグループはお互いの宝物を探し合う。多くの宝物を見つけたグループが勝ちである。勝ったグループの子供たちは、罰として負けたグループの子供たちにしっぺをする。この遊びの名前は、チール・ジャパッター(चील

झपट्टा;トビの襲撃)、キルキル・カーンター(किलकिल काँटा;喧騒の棘)、レヘラム・レヘラー(लहरम लहरा;波打つ波)などと言った。なぜそのような名前が付けられたのかは不明である。

タールバム(तालबम;掌壊し)、チャカル・ビンニー(चकर-भिन्नी;円壊し)、チャカル・フェリー(चकर फेरी;回転)などと呼ばれる遊びでは、まず子供たちが手をつないで円を作り、円の中心に鬼を1人置く。円を作った子供たちは手をつないだままグルグル回る。鬼はその円の中から外へ出ようとする。外に出られたら円を作った子供たちの負けで、また別の子供が鬼になって円の中に入る。円を作っている子供たちは回っているときに一斉に大声でこんな言葉を唱えるようだ。

झाँए माँए कौए की बारात आई

jhāne māne kaue ki bārāt āī

斑のカラスのパレードがやって来た

小さな子供の間では、チャッダル・チパッワル(चद्दर छिपव्वल;シーツ隠れ)という遊びが人気でだったらしい。まず、1人の子供が鬼になり、目隠しをされる。残りの子供の中から1人が、チャッダルと呼ばれるシーツの中に隠れ、他の子供たちはどこかへ身を隠す。合図があったら鬼は目隠しを外し、チャッダルの中に手を入れて、中に入っているのが誰だか当てる。もし当てられてしまった場合、その子供が鬼となる。

チャンモー・ラーニー・アウル・サート・サマンダル(चम्मो रानी और सात समंदर;チャンモー姫と七つの海)という、石けりのようなゲームもある。まず地面に木炭やチョークなどで7つの四角形または三角形を並べて描く。これらを「サマンダル(海)」と呼ぶ。プレーヤーはまず最初の海の中に石ころを置く。そして、片足でその海の中に立ち、片足のまま石ころを蹴って、次の海の中に飛ばす。これらを繰り返して行き、7つの海を制覇することが出来たら、プレーヤーの勝ちである。逆に、石ころが海の線からはみ出してしまったり、両足で立ってしまったりしたら、プレーヤーの負けとなる。

他にもインドの子供たちの間では色々な遊びが遊ばれていたようで、そのいくつかがクリーラーの中で演じられた。日本の遊びに比べて罰ゲームが厳しめのような気がするが、大まかなルールでは共通点も多く、興味深い。何やら謎めいた合言葉があるのも、日本のいくつかの遊びと似ている。その合言葉は地方によって違っていたりするのだろう。もちろん、現代っ子の間で最も人気なのはクリケットだが、今でも下町の路地を散歩していると、何やら見慣れたような見慣れないような遊びをしている子供たちの群れに出くわすことがある。

日本では、大晦日に除夜の鐘を聞くことで1年の間に溜まった煩悩が取り除かれるとされるが、ちょうどそれに似たコンセプトのインドの祭日がダシャヘラーまたはヴィジャイ・ダシュミーである。インド各地でその由来や祝われ方は異なるが、例えばインド東部のベンガル地方では、ドゥルガー女神が悪魔マヒシャーを打ち破った日とされ、ドゥルガー・プージャーと呼ばれる女神崇拝の儀式が行われる。一方、デリーを含む北インドでは、ラーム王子が羅刹王ラーヴァンを退治した日とされ、やはり盛大に祝われる。共通するのは、この日が「悪に対する善の勝利」ということだ。ここで言う「悪」とは、神様に対する悪魔よりも、一人一人の中に巣食う煩悩や悪業だと考えるべきである。インド人が1年間働いて来た悪事は、この日にきれいさっぱり浄化される。

ダシャヘラーの前の9日間をナヴラートリと言い、これもまた宗教的に特別な期間だが、ダシャヘラーとナヴラートリを合計した10日間、北インドではラームリーラーと呼ばれる野外演劇が行われる。ラームリーラーでは、中世バクティ詩人トゥルスィーダース著の「ラームチャリト・マーナス(ラームの行状記)」が上演される。「ラームチャリト・マーナス」は、インド二大叙事詩のひとつでサンスクリット語で書かれた「ラーマーヤナ」を、ラクナウー近辺で話されるアワディー語(現在はヒンディー語の一方言とされる)に翻訳・翻案した作品である。現在インドの庶民の間で普及している「ラーマーヤナ」は、本家本元のサンスクリット語「ラーマーヤナ」ではなく、実はアワディー語「ラームチャリト・マーナス」である。

ラームリーラーと同時にメーラーも開催される。メーラーとは縁日の屋台市のようなもので、こちらも庶民の娯楽となっている。とにかくナヴラートリとダシャヘラーの10日間は大人も子供も楽しくて楽しくて仕方のない期間なのである。

ラームリーラーがいつから始まったのかは定かではない。伝説によるとムガル朝第3代皇帝アクバルと同時代に生きたトゥルスィーダース(1532-1623年)自身がヴァーラーナスィーで始めたとされるが、少なくともムガル朝第14代皇帝ムハンマド・シャー・ランギーラーの治世(1719-1748年)には盛大に行われていたようだ。また、ラームがラーヴァンを退治する10日目、ダシャヘラー当日には、ラーヴァンと、その弟クンブカラン、息子メーグナードの像を爆破するラーヴァン・ダハンが行われるが、これはムガル朝最後の皇帝バハードゥル・シャー・ザファルの治世(1838-1857年)から始まった習慣らしい。

元々デリーでは、ラームリーラーはラール・キラーのそばのヤムナー河河畔で催されていたようである。そしてムガル朝の皇帝や王族は、ラール・キラーからラームリーラーを鑑賞した。シャージャハーナーバード(現在のオールドデリー)では宗教の調和が見事に保たれており、ヒンドゥー教徒もイスラーム教徒もこぞってラームリーラーを見に出掛けた。詩人ミルザー・ムハンマド・ハサン・カティール(1757/8-1818年)は、ペルシア語の著書「ハフト・タマーシャー(7つの遊戯)」の中で当時のデリーのラームリーラーの様子を書き綴っている。

街中のヒンドゥー教徒とイスラーム教徒が一緒になってダシャヘラー祭を祝う。デリーの市場、広場、交差点には紙と竹ひごで作られた人間大の像が立てられた。そしてラーヴァンの腹部にはシャルバト(濃縮果汁を水で薄めた清涼飲料)の入った陶製の壺が置かれた。ダシャヘラーの日、小さな子供たちはラームの衣裳を着てやって来て、弓に矢をつがえてラーヴァンの腹に射込む。ラームがラーヴァンを退治する演劇を見に、あちこちに人だかりが出来るものだった。

ラーヴァンの腹の壺に入ったシャルバトはラーヴァンの血と考えられており、ラーヴァンの像が燃やされた後に人々に配られたようだ。

1857年のインド大反乱の後、シャージャハーナーバードの北のティース・ハザーリーに広場が作られ、しばらくはそこでラームリーラーが行われていた。だが、後に何らかの理由でラームリーラーの場所は、シャージャハーナーバードの南、アジメーリー門とトゥルクマーン門の間の広場に移転した。そのため、その広場はラームリーラー・マイダーン(ラームリーラー・グランド)と呼ばれるようになった。ラーヴァン、クンブカラン、メーグナードの像は、毎年前年よりも高いものが作られ、ラームリーラーの終わりに盛大に爆破された。また、ラームリーラー・マイダーンの西には当時、シャージー・カ・ターラーブという池があった。ラームリーラー・マイダーン自体、インド大反乱後にこの池の一部を埋め立てて造営されたものだった。ラーム王子とその一行がアヨーディヤーの王城を出て放浪生活に入る際、小舟でガンガー(ガンジス)河を渡るシーンがあるが、それはこの池を使って抒情的に演じられたと言われている。シャージー・カ・ターラーブはインド独立後に完全に埋め立てられ、跡地にはパンジャーブ難民のための市場カムラー・マーケットが建造された。

ラームリーラー・マイダーンが出来て以来、デリーのラームリーラーの中心は専らこの広場であったが、ニューデリーの建造、そして独立後の市街地拡大に伴い、各町内会がラームリーラー実行委員会を結成し、各地でラームリーラーが催されるようになった。シャージャハーナーバードだけでも複数のラームリーラーが催されている。ラームリーラー・マイダーンでは引き続きデリー最大のラームリーラーが開催されているし、ラール・キラー前でも3つのラームリーラーが競い合うように上演されている。

既に6年デリーに住んでいるが、実はラームリーラーはあまり見たことがない。1年目は、当時住んでいたガウタム・ナガルの公園で行われたラームリーラーとラーヴァン・ダハンを見たが、それ以降、ナヴラートリやダシャヘラーの時期は旅行にあてることが多く、デリーのラームリーラーに疎い生活を送って来た。しかし、デリーの歴史を知れば知るほど、デリーのラームリーラー、それもオールド・デリーのラームリーラーをこの目で見たいという願望が湧き上がって来た。とは言っても、10日間毎日ラームリーラーを見に行くのはさすがに大変なので、7日目と10日目、つまり10月18日と21日にラームリーラーを見にオールド・デリーに足を運んだ。

18日には、ラール・キラーの前で行われているラームリーラーのメーラーを体験した。ラール・キラーの城壁の前に広がる広場でメーラーが行われており、屋台、見世物小屋、遊具などが並んでいた。その規模は遊園地と言ってもいいほどのものであった。普段何もない場所に突如この規模の仮設遊園地が出来てしまうのは驚きだ。特に遠目から目立ったのは観覧車。インドには人力観覧車という最強のエコ遊具があるが、ここに設置されたのはモーター駆動式の本格的観覧車である(1人20ルピー)。日本の観覧車と違うのは、観覧目的のアトラクションではないことだ。むしろ絶叫マシンに近い。凄まじいスピードで回転し、しかも1回の時間が長い!そしてグラ~ングラ~ンと気味の悪い揺れ方をする!癖になりそうなアトラクションである。

ラール・キラー前のメーラー

個人的にヒットだったのは、臼型のホールのほぼ垂直の壁を3台の軽自動車と4台の二輪車が疾走するサーカスだった(1人10ルピー)。昔「Mumbai

Express」(2005年)という映画でこのアクロバットは見たことがあったが、実際に目にしたのは初めてだった。あのほぼ垂直の壁を走行するとは大した度胸である。しかも、バイクの上に座ったり、2台のギリギリ並走する自動車の運転手が窓から上半身を乗り出して手をつないだり、平地でやってもけっこうすごいアクロバットな乗り方をしていた。あまりに簡単に全てをこなしていたので、僕でも出来るんじゃないかと思ったほどだ。また、観客はホールの上部の円周に設置された席から見るのだが、足場は細い鉄板を組んだだけの脆弱なもので、自動車が通るたびにグワングワン揺れまくり、すごい臨場感だった。看板には「Game

of Death」と書かれていたが、正にパフォーマーも観客も死と隣り合わせの見世物であった。これで入場料10ルピーは安い!ちなみに、ヒンディー語では一般にこのアトラクションのことをマウト・カ・クアーン(死の井戸)と呼ぶようである。

開始前

走行中

高速過ぎてうまく撮影出来なかった

看板には下の写真のような絵が書いてあって、なんじゃこりゃと、思わず笑って写真を撮ってしまったものだが、本当にこんなことをやって見せていたので凄かった。

Game of Death

他にもメーラーでは面白いアトラクションが目白押しであった。

手動のお子様カー

見世物小屋

「変身する女性」と題されていた

絵から察するに女性が骸骨に変身してしまうのだろう

中は見なかった

射的

なぜか人が集まらず・・・

メリーゴーランドと月

メーラー自体の入場料などはない。ただ、セキュリティーチェックが厳しいので、余計なものは持っていかない方がいいだろう。メーラーのみを楽しみたいなら、ダシャヘラー当日以外の平日に行った方が混雑していない。この日、夕方6時ぐらいから行ったのだが、ほとんど待たずにアトラクションを楽しむことが出来た。ただ、ラームリーラーは午後10時からと言われた。それまで待っているのは疲れると思い、メーラーだけを楽しんで帰宅した。

10日間に渡って演じられるラームリーラーであるが、最高潮を迎えるのは何と言っても最終日のダシャヘラーの日だ。ダシャヘラーの今日、ラームリーラー・マイダーンへ行くことにした。

家を午後5時頃に出て、ラームリーラー・マイダーン近くには6時前に到着したのだが、既に周辺の道路は封鎖されており、ラームリーラー・マイダーンに近付けない状態となっていた。仕方なくデリー門の方へ回ったのだが、こちらも道路が封鎖され、オールド・デリー内に入れなくなっていた。どうもオールド・デリー全体が交通規制されているようだった。バイクの駐車場所に困ったのだが、ダリヤー・ガンジの方なら入れたので、ここに止めることにした。ダリヤー・ガンジはムガル朝末期から英領時代にかけて英国人居住区だった。その影響なのか、今でもこのエリアは常に入域車両のチェックを行っている。入域する際に警察からトークンを受け取り、出るときにそれを返さなければならない。よって、駐車するには比較的安全な場所だと考えた。

適当な場所にバイクを止めて、ラームリーラー・マイダーンに向かって歩き出した。交通規制がされているだけあって車両の交通量はわずかで、オールド・デリー一帯は半分歩行者天国のようになっていた。インド人のグループや家族連れが思い思いの方向へ歩いて行く。ある人はラール・キラーのラームリーラーを見物しに行き、またある人はラームリーラー・グランドのラームリーラーを見に行っているようだった。

ラームリーラー・グランドにはいくつか入口があるのだが、一般用には西のカムラー・マーケット側の入口しか開放されていなかった。ダリヤー・ガンジからカムラー・マーケットまで歩くのは大変だった。だが、オールド・デリー全体がお祭り気分に染まっている様子を全身で感じることが出来た。

入口には長蛇の列が出来ていた。しかもこういう場所に来るのはマナーのなっていない低所得層のインド人が多いため、横入りが横行する。注意すればいいのだが、横入りされた側のインド人もお祭り気分のためか特に気にせず入れてしまうため、列の進みは必要以上に遅い。それを我慢して何とかメーラー会場に入ることが出来た。

さすが天下に名を轟かすラームリーラー・マイダーンだけあり、先日訪れたラール・キラー前のメーラー以上の規模であった。特に観覧車が2台並んでいるのがかっこいい!だが、人込みも凄まじく、砂埃がモウモウと立ち上げていた。

ラームリーラー・マイダーンのメーラー

メーラー会場からラームリーラー会場へ入るには、また列に並ばなければならなかった。やはり横入りして来る連中が後を絶たない。しかしここでは警察が目を光らせており、横入りしようとする奴らを棒でぶん殴っていた。最後尾を見つけて素直に列に並んでいたのだが、ラームリーラー会場で花火が上がり出すと、人々は列関係なしにラームリーラー会場の方へ押し寄せようとした。すると警察が集団で棒を振い出したため、群衆は蜘蛛の子を散らしたように逃げ出した。そしてまた適当に列を作る。こんなことを繰り返しながら、やっとラームリーラー会場の中に入ることが出来た。

あまりに多くの群衆がいたため、ラームリーラーを鑑賞することは困難だった。遥か遠くの方で演劇が行われていた。だが、ラーヴァン、クンブカラン、メーグナードの像に割と近い位置まで進んで行けたので、ラーヴァン・ダハンだけでも目に収めようと思った。

左から、メーグナード、ラーヴァン、クンブカランの像

ところで、インドのこういう人だかりの中ではスリが暗躍する。インドにはもう長いので、そんなことは百も承知である。財布はズボンの後ろのポケットに入れていたが、そこには常に手を置いてスリにはすられないように気を付けていた。しかし、僕はどうも目立つようで、僕の周囲には常に数人のスリが密着体勢で隙を窺っていた。列に並んでいたときから僕は標的にされていた。インドでは悲しいことに、スリはスリの顔をしているのですぐに分かってしまう。だが、スリはスリをするまではスリでないことも確かで、それまではこちらも黙って様子を窺うしかない。一応頻繁に場所を変えるのだが、その都度同じ連中が僕のそばに引っ付いて来るので、もう彼らがスリであることは確実だ。特にカメラを構えたときにスッと財布をポケットから抜こうとする。それを感じると僕はスッと財布をポケットの奥に押し込む。その繰り返しだった。スリには悪いが、しまいには財布を手で持って撮影することにした。だが、スリと戦っている内に1つめのメーグナードの爆破をカメラに収めることに失敗してしまった・・・。

あ~、メーグナードが~

スリが回りにいるとラーヴァン・ダハンの見物にも写真撮影にも集中できない!メーグナードの爆破が終わった後、人込みの中を高速移動してスリの追撃をかわし、クンブカラン、ラーヴァンの爆破を撮影した。

クンブカラン・ダハン

最後にラーヴァン・ダハン

जय श्री राम!

ジャイ・シュリー・ラーム!

ラーム王子万歳!

それにしても、いくら1年の悪事が帳消しされる日でも、その直前にスリを働くのはどうかと思うのだが、どうだろうか、スリの諸君?

時計を見たら、午後7時頃だった。ラームリーラー・マイダーンのラーヴァン・ダハンを見るには、数時間前に来て陣取っておいた方がいいかもしれない。入場に手間取ると、ラーヴァン・ダハンを見逃すこともありうる。また、6時頃になると周辺の道路が封鎖される上に、近くに駐車場がないので、オートリクシャーなどの公共交通機関で来た方が賢い。ラームリーラー・マイダーンなどのラーヴァン・ダハンは、人が多すぎて間近で見られないという欠点もある。ガウタム・ナガルのラーヴァン・ダハンはすぐ近くで見ることが出来、爆発のたびに髪がなびくほどの爆風を感じたのをよく覚えている。もし近くの公園などでラームリーラーが行われているなら、近所でラーヴァン・ダハンを楽しむのも十分ありだろう。

先日は十分メーラーを楽しんだので、今日は早々に帰ろうと思ったが、せっかくなので帰り際に手品の見世物小屋に寄ってみた(1人10ルピー)。ターバンをかぶった、日本人が想像するインド人像そのものの怪しげなインド人が、女性の実験台の首に剣を指したり、空中浮遊させたり、いくつか手品を披露していた。ものの数分で終わってしまい、あまり楽しくなかった。

手品ショー

ラーヴァン・ダハンはデリー各地で行われているが、最近変わり種のダハンをして話題を呼んでいる場所がある。それは東デリー、インドラプラスタ・エクステンションでシュリー・ラームリーラー委員会が開催しているラームリーラー。通常、ラーヴァン、クンブカラン、メーグナードの3つの像が燃やされるが、インドラプラスタ・エクステンションではここ4年間、4つ目の像のダハンも行われている。4つ目の像は毎年変わる。その年、デリーまたはインドを最も騒がした悪を象った像を作って、ラーヴァンたちと一緒に燃やすのである。2004年には警察に射殺された有名な盗賊ヴィーラッパンの像が燃やされ、2005年にはデリー当局によるデモリッションを批判してブルドーザーの像が燃やされ、2006年には電気代の高騰を批判して電気メーターの像が燃やされた。今年は何の像が燃やされるのか?いつの間にか、4つ目の像がデリー市民の間で楽しみにされるようになった。何が4つ目の像になるかは極秘とされ、ラーヴァンたちの像が立つダシャヘラー前夜まで明らかにされない。

10月21日付けのヒンドゥスターン・タイムス紙によると、今年は大方の予想通り、ブルーライン・バスがめでたく(?)4つ目の像に選ばれたようだ。

ラーヴァンたちと共にブルーライン・バスの像

10月21日付けヒンドゥスターン・タイムスより

ラームリーラーとメーラーは、デリーの調和と繁栄を象徴する行事だと言える。今年は残念ながらラームリーラーそのものをゆっくり鑑賞出来なかったが、年々ハイテク化が進んでいるようで、ハヌマーンが空を飛んだり、いろいろなギミックが考案されているらしい。ヒンディー語紙では毎日、どこのラームリーラーがどうだった、どの著名人が出席した、今日はこの場面まで進んだ、などと言ったニュースを逐一載せており、臨場感があった。ラームリーラー・マイダーンのラーヴァン・ダハンは見ることが出来たので、今度は一度デリーのラームリーラーを通して見てみたいものである。

また、インド人の友人たちから聞いたところによると、北インド各地ではラームリーラー熱は下降気味らしい。各家庭にTVがなかった時代、ラームリーラーは庶民の大きな娯楽だったが、今では田舎でもスラムでもTVがある時代であり、わざわざラームリーラーを見に行く必要性が減少して来ているようだ。代わって、ダシャヘラーの日にはベンガル地方発祥のドゥルガー・プージャー型の祝い方が主流になって来ていると言う。それを考えると、今でも盛大にラームリーラーが催されるデリーの重要性はいやがうえにも増す。

| ◆ |

10月27日(土) 調和と統合の祭典、花売りたちの行進 |

◆ |

「1週間に8日、9つの祭り」とか「30日間に40祭」などと言われるほど無数の祭典に彩られたデリー。その中には、デリーでしか祝われない、文化的・社会的・歴史的に重要なある祭りがある。プールワーローン・キ・サイル(花売りたちの行進)、サイレ・グルファローシャーン(同)、またはパンコーン・カ・ジュルース(扇の行進)と呼ばれる祭りである。

■プールワーローン・キ・サイルの起源

通常、インドで祝われている伝統的な祭りは、いつから始まったか正確に分からないか、それとも神話時代から続いているなどと大袈裟に吹聴されるか、どちらかである。だが、プールワーローン・キ・サイルはその起源がはっきりと分かっている稀有な祭りだ。

時はムガル朝第19代皇帝アクバル・シャー2世の治世(1806-1837年)まで遡る。アクバル・シャー2世には11人の息子がいたが、彼はラージプートの妻ラールバーイーとの間に生まれた長男でワリー・アハド(皇太子)のバハードゥル・シャー・ザファルを好んでいなかった。皇帝は2番目の妻ムムターズ・マハル(タージ・マハル廟に埋葬された女性とは別)を寵愛しており、彼女との間に生まれたミルザー・ジャハーンギールを長男の代わりにワリー・アハドに据えようと画策した。ところが、1803年のパトパルガンジの戦い以来、デリーの実権は英国人レジデント(英国東インド会社の大使兼行政官)に握られており、ムガル朝の皇帝は東インド会社から年に2万ルピーの年金をもらって生活する有名無実の支配者に成り下がっていた。アクバル・シャー2世の頃のレジデント、アーチボルド・シートンは、皇帝が願い出た皇太子変更を却下した。ジャハーンギールはまだ17歳と若かった上に、両親に溺愛されて育ったため人格が成熟しておらず、横柄な行動が目立ち、英国人たちから嫌われていた。また、武骨なジャハーンギールに比べて文人肌のザファルの方が操り人形にしやすいとの判断もあったのだろう。とにかくこの一件以来、ジャハーンギールはシートンを敵視するようになり、彼のことを陰で「ルールー(愚か者)」と呼んで罵っていた。

あるとき、シートンがアクバル・シャー2世に謁見しにラール・キラーを訪れた。臨席していたジャハーンギールは、謁見の場で彼に向かって呼び掛けた。

لولو ہے بے لولو ہے

lūlū hai be lūlū hai

愚か者だぞ愚か者

それを耳にしたシートンは、何か馬鹿にされたと勘付いたが、平静を装ってジャハーンギールの取り巻きに質問した。「殿下は今、何とおっしゃられましたか?」彼らは余計なトラブルを引き起こすのを避けるため、とっさに知恵を働かせてこう答えた。「ルールーとは磨き上げた真珠が光る様子のことです。殿下はあなたが真珠の如く光っているとおっしゃられました。」しかし、全てお見通しだったシートンはニヤリと笑って言い返した。「では、私も殿下をルールーにして差し上げましょう。」その言葉に逆上したジャハーンギールは、シートンに殺意を覚えるようになった。数日後、ラール・キラーのナウバト・カーナー(王宮の玄関)の屋上でドンチャン騒ぎをしていたジャハーンギールは、皇帝との謁見後に下を通り掛かったシートンに対して銃を発砲した。弾丸は逸れ、シートンは九死に一生を得たが、彼の当番兵は死んでしまった。シートンは早速この事件を東インド会社に報告し、王宮を急襲してジャハーンギールを逮捕した。皇帝の居城であるラール・キラーで起こった事件であったが、もはや皇帝には愛息子を庇うだけの特権すら残っていなかった。結果、ジャハーンギールは「政治の勉強のため」イラーハーバードに送られることになった。一応、政治の勉強が終わったらデリーに帰って来ることが出来ると付け加えられていたが、事実上の追放刑・禁固刑であった。また、この事件を機に、バハードゥル・シャー・ザファルのワリー・アハドとしての地位は揺るぎのないものとなった。

ジャハーンギールがイラーハーバードに送られたことで、母親のムムターズ・マハルはひどく嘆き悲しみ、目の乾く日は1日たりともなかった。彼女は、メヘラウリーにあるハズラト・クトゥブッディーン・バクティヤール・カーキー廟(通称クトゥブ・サーヒブ;参照)では何でも願いが叶うと言う話を聞いて廟を参拝し、ジャハーンギールが早く帰って来るように祈った。そして、ジャハーンギールが帰って来た暁には、お礼参りとして、廟に花のチャーダルを捧げることを誓約した(イスラーム教の聖者廟では、参拝者がチャーダルと呼ばれる大きな布を供養する習慣がある)。

クトゥブ・サーヒブのご加護があったのだろうか、数年後の1812年、シートン自身がミルザー・ジャハーンギールの帰還を命令し、彼は晴れてデリーに戻って来ることが出来た。ムムターズ・マハルの喜びは限りなかった。彼女は約束通りクトゥブ・サーヒブ廟に花のチャーダルを捧げに行くことを宣言した。すぐに準備が開始され、デリー中の花売りが花でチャーダルを作った。ある花売りは花と鏡片が散りばめられた美しいパンカー(扇)まで作り、注目を集めた。ラール・キラーから花のチャーダルの行進が出発した。アクバル・シャー2世自身がチャーダルを持って行進を先導し、ムムターズ・マハルや、王子、王女も加わった。ヒンドゥー教徒もイスラーム教徒も、老いも若きも、富める者も貧しき者も、シャージャハーナーバード中の市民がこの祝典に参加した。その行進は、デリーの人々が今まで見たこともないほど盛大で豪華絢爛なものだった。ラール・キラーからメヘラウリーまでの道は人で溢れ、まるで新しい町が出現したかのようだった。クトゥブ・サーヒブ廟に到着した皇帝たちは、花のチャーダルと扇を捧げた。ヒンドゥー教徒も喜んでそれに加わった。また、ヒンドゥー教徒の要請を受け入れる形で、クトゥブ・サーヒブ廟のすぐ近くにある古刹ジョーグマーヤー寺院(参照)にも花で出来たチャッタル(傘)と扇が捧げられた。また、皇帝一家の来光を祝って、メヘラウリーではメーラー(祭礼市)が7日間に渡って盛大に催された。マンゴー園にはブランコが吊り下げられ、闘鶏、闘牛、喧嘩凧、相撲、水泳大会などが行われた。

一流の詩人でもあったバハードゥル・シャー・ザファルは、この第一回プールワーローン・キ・サイルで披露された扇を賞賛し、以下のような詩を詠んだ。

نور الطاف و کرم کی ہے یہ سب اسکی جھلک

nūr-e-altāf-o-karam ki hai yeh sab uski jhalak

慈愛と恩恵の光に満ちたこの輝き

کہ وہ ظاہر ہے ملک اور ہے باطن میں ملک

ke voh zāhir hai milak aur hai bātin men malak

天使を閉じ込めたかのような宝物

اس تماشہ کہ نہ کیوں دھوم ہو افلاک تلک

is tamāshe ki na kyon dhūm ho aflāk talak

この祭りの喧噪、天空の彼方まで

آفتابی سے خجل جسکے ہے خورشید فلک

āftābī se khajil jiske hai khurshīd-e-falak

天空の太陽も扇の威光に恥じらう

یہ بنا اس شہ اکبر کی بدولت پنکھا

yeh banā us shah-e-akbar ki badaulat pankhā

この扇、偉大なる皇帝の賜物なり

شائق اس سیر کے سب آج ہیں بادیدہ و دل

shāiq is sair ke sab āj hain bādīdah-o-dil

今日は皆、自らの目と心に行進を焼き付けんとす

واقعی سیر ہے یہ دیکھنے ہی کے قابل

wāqaī sair hai yeh dekhne hi ke qābil

誠に行進は一見に値す

چشم انجم ہو نہ اس سیر پہ کیوں کر مائل

chashm-e-anjum ho na is sair par kyun kar māil

星すらもこの行進には魅了されん

سیر یہ دیکھے ہے وہ بیگم والا منزل

sair yeh dekhe hai voh begam wālā manzil

行進する者たちよ、あれが王妃の目的地なり

جس کے دیواں کا رکھے ماہ سے نسبت پنکھا

jis ke dīwān ka rakhe māh se nisbat pankhā

クトゥブ・サーヒブに捧げられし扇を月と比べよ

رنگ کا جوش ہے ماہی سے زبس ماہ تلک

rang ka josh hai māhī se zibas māh talak

魚から月まで、無数の色で溢れ返る

ڈوبے ہیں رنگ میں مدہوش سے آگاہ تلک

dūbe hain rang men madhosh se āgāh talak

我を失った者も意識ある者も色に沈む

آج رنگین ہے رعیت سے لگا شاہ تلک

āj rangīn hai raiyat se lagā shāh talak

今日は農民から王まで色鮮やかなり

زعفراں زار ہے اک بام سے درگاہ تلک

zāfrānzār hai ik bām se dargāh talak

民家の屋根から聖者の廟までサフラン色に染まれり

دیکھنے آئی ہے اس رنگ سے خلقت پنکھا

dekhne āī hai is rang se khalqat pankhā

人々は色鮮やかな扇を見に訪れり

アクバル・シャー2世はすっかりこの行事が気に入り、毎年バードーン月(8~9月)に同様の祭典を開催することを宣言した。同時に、ヒンドゥー教徒とイスラーム教徒の調和を重視する皇帝は、ヒンドゥー教徒がクトゥブ・サーヒブ廟に花のチャーダルを奉納し、イスラーム教徒がジョーグマーヤー寺院に花のチャッタルを奉納することを義務付けた。以来、プールワーローン・キ・サイルは、デリーの宗教調和の象徴として重要な意義を持つ祭典となり、何十年にも渡って続けられることになった。祭り好きなデリーの人々は、毎年プールワーローン・キ・サイルを楽しみにしていたと言う。

■プールワーローン・キ・サイルの絶頂期

以上のように、プールワーローン・キ・サイルはアクバル・シャー2世の時代に始まった祭りだが、頂点を迎えたのは次のバハードゥル・シャー・ザファルの治世(1838-1857年)である。ザファルの時代のプールワーローン・キ・サイルを追ってみよう。

酷暑期の終わりを告げる雨が降り、雨季がたけなわになるサーワン月(7~8月)も末になると、皇帝がプールワーローン・キ・サイルの日にちを決定する習わしであった。通常、プールワーローン・キ・サイルはバードーン月の第15日に行われた。一度日にちが発表されると、伝令が太鼓を打ち鳴らしながらシャージャハーナーバード中にそれを伝えて回った。こうなると宮廷も城下町もプールワーローン・キ・サイル一色に染まった。上の者も下の者も皆、全ての仕事を放り出してプールワーローン・キ・サイルの準備を始めた。アジメーリー門からメヘラウリーまでの道には天幕が張られ、両側には屋台が軒を並べた。皇帝の乗る馬車も用意され、きれいに装飾された。メヘラウリーでも屋台が立ち、メーラーの準備が始められた。

皇帝や皇族は、メヘラウリーでメーラー(ここではプールワーローン・キ・サイルに関する一連の行事のことを指す)が始まる数日前の早朝に花のチャーダルと扇を持ってラール・キラーを出発した。皇帝の行列には年に一度の祭りに沸く一般市民も加わった。一行はデリー門、プラーナー・キラー、シェール・シャーのモスク(キラーエ・クフナー・マスジド)、フマーユーン廟、ニザームッディーンを経由し、サフダルジャング廟で2、3時間ほど昼食休憩を取った。その後、夕方までにはメヘラウリーに到着した。ザファルの一行は、クトゥブ・サーヒブ廟の隣にあるザファル・マハル(ジャングリー・マハル)に宿泊した。ザファル・マハルは、プールワーローン・キ・サイルを見物するために特別に造られた宮殿であった。入口の天井が高いのは、象に乗ったまま中に入ることが出来るように設計されたからである。

ザファル・マハル

大半のデリー市民はプールワーローン・キ・サイルのメーラーの始まる1日前にメヘラウリーへ向かった。ラクダ車、牛車、手押し車の群れが一斉にクトゥブ・ミーナールを目指して動き出した。徒歩でシャージャハーナーバードからメヘラウリーまで行く人々も多かった。あまりにたくさんの市民がプールワーローン・キ・サイルに参加し、しかも数週間メヘラウリーに滞在するので、祭りの間シャージャハーナーバードはもぬけの殻になってしまうほどだった。代わってメヘラウリーはすれ違うのも困難なほどの人々でごった返した。まるで誰かが魔法の杖を振ったかのように、メヘラウリーには突如として賑やかなバーザールが出現した。楽隊が四六時中太鼓を打ち鳴らしたが、その前に人々の喧噪が両耳を覆ってしまうため、隣の人と会話をするのすら困難であった。市場には花、お菓子、玩具などの店が軒を連ねて並び、町中はプーリー、カチャウリー、カバーブ、パラーター、ビリヤーニーの匂いで満たされた。メヘラウリーでは管の長さが5m以上もある水タバコが見ものであった。建物の屋上にいる人も、一階に置いてある水タバコを吸うことが出来た。プールワーローン・キ・サイルに合わせ、水タバコも花で装飾されていた。水運び人はヤギの皮で出来た水袋を提げて、人々に「命の水はいりませんか?」と声を掛けて回った。メーラーにはデリーの有名なタワーイフ(芸妓)が招かれ、夜通し歌と踊りを披露した。空には無数の凧が舞い、広場では力士たちが相撲を取った。

クトゥブ・サーヒブ廟の近くにあるガンダク・キ・バーオリー(硫黄の階段井戸)や、メヘラウリー南部にあるシャムスィー・ターラーブ(後述)では、子供たちの飛び込み大会や水泳大会が行われた。パンツ一丁の子供たちが水辺に立ち、見物客がコインを投げ入れると水の中に飛び込んでそのコインを口にくわえて浮き上がった。そしてコインを投げ入れた人にお礼を言って、再び水辺に立って次の飛び込みに備えた。

ガンダク・キ・バーオリー

一般市民の最大の悩みは宿泊場所であった。貴族や富豪はメヘラウリーに別荘を持っており、プールワーローン・キ・サイル期間中はそこに宿泊した。特に扇の行進ルートの両側には有力者たちの邸宅が並んだ。家賃を払って家を借りる者もいた。だが、そこまで経済的余裕のない人々は、政府が設置したキャンプに泊まったり、ナズィールの庭園(現在はアショーカ・ミッション・ヴィハールと呼ばれている)に寝たり、クトゥブ・コンプレックスの廃墟を仮の宿とした。

プールワーローン・キ・サイルの活況は、以下の民謡によく表わされている。

خلک اللہ کیوں خروشاں ہے

khalkullah kyon kharoshān hai

皆さんどうしてそんなに大騒ぎしているのですか

آج کیا سیر گل فروشاں ہے

āj kyā sair-e-gulfaroshān hai

今日はプールワーローン・キ・サイルですか

بہلیوں اکوں کا اک تانتا ہے

behliyon ikkon ka ik tāntā hai

牛車も馬車も列を成している

جسکو دیکھو وہ قتب جاتا ہے

jisko dekho voh qutb jātā hai

見る人見る人クトゥブへ向かっている

بھائی جگو کے ہے سر پر دکان

bhāī jaggū ke hai sar par dukān

ジャッグー兄貴の頭には商売道具一式

جا کے مہرولی میں بیچے گا پان

jāke mehraulī men bechegā pān

パーンを売りにメヘラウリーへ

میاں غفور بھی اس میلے پر

miyān gafūr bhī is mele par

ガフールさんもメーラーへやって来た

لاے ہیں سارا کنبا ٹھیلے پرر

lāe hain sārā kunbā thele par

手押し車に一族郎党を乗せて

پا پیادوں کے دیکھیے بوتے

pā piyādon ke dekhie būte

歩兵たちの行進をご覧なさい

لۓ ہوے ہیں بغل میں جوتے

lie hue hain bagal men jūte

靴を脇に抱えて歩いている

اب آیا قصبے کا مینا بازار

ab āyā qasbe ka mīnā bāzār

さあ、町のミーナー・バーザールに着いた

سجی سجائی دکانوں کی قطار

sajī sajāī dukānon ki qatār

美しく飾られた店が並ぶ

ہریک دکان میں بھرا ہے مال

harek dukān men bharā hai māl

どの店も商品で溢れ返っている

مٹھائیوں کے چن رہے ہیں تھال

mithāiyon ke chun rahe hain thāl

お菓子を載せる皿を選んでいる

ناشپاتی اناراور امرود

nāshpātī anār aur amrūd

梨にザクロにグァバ

کہیں کڑھائی میں چڑھا ہے دودھ

kahīn karhāī men charhā hai dūdh

どこかで鍋に牛乳が注ぎ込まれた

بیچتا ہے کوئی بڑھیا کے بال

bechtā hai koī burhiyā ke bāl

誰かが老婆の髪を売っている

سیو بیسن کے اور چنے کی دال

seo besan ke aur chane ki dāl

豆粉のお菓子やヒヨコマメのダール

کباب سیخ بھن رہے ہیں کہیں

kabāb-e-sīkh bhun rahe hain kahīn

どこかで串焼きのカバーブが焼かれている

لوگ قوالی سن رہے ہیں کہیں

log qawwālī sun rahe hain kahīn

どこかで人々がカッワーリーを聞いている

ناچ گانے ہر اک مکان میں ہیں

nāch gāne har ik makān men hain

どこの家でも歌と踊り

عطر کے پھوۓ سب کےکان میں ہیں

itr ke phoe sab ke kān men hain

皆の耳には香水の耳栓

وام پر ہے نواب موٹے سے

vām par hai nawāb mote se

左に見えるのは太った太守

نے پکڑ لی انھوں نے کوٹھے سے

nai pakar lī unhonne kothe se

屋上から水タバコの管を握っている

آے بازار میں گردھاری لال

āe bāzār men girdhārī lāl

市場にギルダール・ラールのお出ましだ

توند اتنی ہے کہ دشوار سنبھال

tond itnī hai ke dushwār sanbhāl

しまっておくのが難しいほどの太鼓腹を揺らして

رئیس ہیں یہ حال ہیں پلے

raīs hain yeh hāl hain palle

町一番の大金持ちが

خریدتے ہیں انگوٹھی چھلے

kharīdte hain angūthī chhalle

指輪を買っている

ہنسی مزاک کا عجب ہے طور

hansī mazāk ka ajab hai taur

おかしなおかしな喜劇のショー

چل رہا ہے شراب ناب کا دور

chal rahā hai sharāb-e-nāb ka daur

酒盛りも盛況だ

بوتل اک اور آنے والی ہے

botal ik aur āne wālī hai

さあもう1本酒瓶を飲もう

نواب پتلی گانے والی ہے

nawāb putlī gāne wālī hai

さあナワーブ嬢の歌を聴こう

バードーン月の第13日、皇帝とその一行はザファル・マハルからクトゥブ・サーヒブ廟に向かった。皇帝は花のチャーダルを乗せた盆を、王妃はビャクダンと香水の容器を、そして王子たちはお菓子を乗せた盆を頭に載せて歩いた。女性はクトゥブ・サーヒブの墓の囲い地の中に入れないので、墓を覗ける格子窓のところで止まった。この格子窓はムガル朝第9代皇帝ファッルクスィヤル(在位1713-1719年)によって造られたため、ファッルクスィヤルのジャーリーと呼ばれている。一方、皇帝と王子たちはそのまま墓まで進み、チャーダルとビャクダンを捧げ、お菓子を参拝者に配った。そして一行はザファル・マハルに戻り、夜は宴会が催された。ザファル・マハルとその前の広場(マイダーン)は一時的な謁見場となり、プールワーローン・キ・サイル期間中の全ての公務はここで行われた。

プールワーローン・キ・サイル中のファッルクスィヤルのジャーリー

メヘラウリーの南部にはジャルナーという遺跡がある。シャムスィー・ターラーブから流れ出た水を利用した庭園である。第14日の日没後、ジャルナーの方から笛の音が聞こえると、人々は一斉にそちらへ向かった。そしてジャルナーから扇の行進が始まった。メヘラウリーのメインロードの両側にはランタンやガス灯が灯され、夜なのにまるで昼のような明るさになった。扇には無数の金箔が貼られ、灯に照らされてキラキラと煌めいた。扇の行進には様々な職業の者が加わった。行列の先頭では、緑のシャツに赤い縁の付いた帽子を身に付けた太鼓隊が太鼓を打ち鳴らした。その後ろには2つの大きな旗がはためいた。一方の旗には三日月の印が、もう一方の旗には太陽の印が描かれたが、これらはそれぞれイスラーム教とヒンドゥー教の象徴である。旗の次には馬に乗ったコートワール・シャルフル・ハク(市警長)が行進し、その後ろには兵隊の一団のマーチが続いた。その後ろには水運び人によって担がれた御輿が続くが、その上にはパンの笛(原始的管楽器)奏者などの音楽隊が音楽を演奏した。そしてその後ろを力士たちが武芸を披露しながら歩いた。次に来るのは行進曲を演奏する英国の吹奏楽団。その後ろからは、白い襟と袖口の他は真紅のジャケットと黒いズボンと革のブーツを着た騎兵隊が手に槍を握りながらゆっくり進んだ。その後ろにはデリーの著名な市民が続いた。ここでやっと扇が来るが、その前ではシェヘナーイー(笛)の奏者が笛を吹き鳴らした。そして一番最後には祭りの主役とも言える花売りたちの一隊が従った。行進はメヘラウリーの路地をゆっくりと進み、住民たちは上階から花を振りかけた。行進はザファル・マハルの前で一旦停止した。バハードゥル・シャー・ザファルがバルコニーから姿を見せると、一芸に秀でた参列者は次々に得意技を披露した。そして皇帝は優れた技芸を持った者に褒美を与えた。その後、行進はジョーグマーヤー寺院へ向かった。深夜12時頃にはジョーグマーヤー寺院に到着し、チャッタルと扇を奉納して、午前1時までには帰路に就いた。ヒンドゥー教徒もイスラーム教徒もプラサード(供物のお下がり)を受け取って食べた。

ジャルナー

プールワーローン・キ・サイルの最終日である第15日にも同様に扇の行進が行われ、クトゥブ・サーヒブ廟に扇が奉納された。廟にはヒンドゥー教徒もイスラーム教徒も参拝した。ヒンドゥー教とイスラーム教を平等に扱う皇帝は、寺院と廟の両方の扇の奉納に参加するか、それとも両方に参加しないか、どちらかだった。それが終わると、人々はジャルナーの近くにあるシャムスィー・ターラーブへ向かった。シャムスィー・ターラーブは元々奴隷王朝第3代皇帝シャムスッディーン・アルタマシュによって1230年頃に造られた貯水池で、アラーウッディーン・キルジーやフィーローズ・シャー・トゥグラクによって改修されて来た。伝説によると、貯水湖建造を計画していたアルタマシュはある晩、馬に乗った預言者ムハンマドの夢を見た。見覚えのある場所だったので、翌朝、大臣や聖人クトゥブ・サーヒブと共にムハンマドの馬が立っていた場所へ行ってみると、そこに馬の蹄の跡があり、水が溢れ出ていた。その地に造られた貯水池であるため、聖なる池とされる。また、シャムスィー・ターラーブの湖畔にはジャハーズ・マハルという宮殿が建っている。ここではプールワーローン・キ・サイルの最終日、夜の10時半頃から花火が打ち上げられた。この行事には皇帝や皇族も必ず参加した。これはただの花火大会ではなく、王宮お抱えの花火職人と、街の有名な花火職人の間の腕比べであった。次から次へと花火が打ち上げられ、その光景はまるで夜空に太陽が現れたか、巨大なジン(精霊)が両手に魔法の火花を散らして唸っているかのようであった。夜中の2時頃に祭りは最高潮に達した。皇帝は優れた職人や芸人たちに褒美を与えた。祭りは大体午前3時頃に終了した。皇帝たちは日の出と共にメヘラウリーを出発し、午後までにはラール・キラーに到着した。また、人々はメヘラウリーでドライフルーツやパラーターや指輪など思い思いのお土産を買ってシャージャハーナーバードに戻った。

バハードゥル・シャー・ザファルのプールワーローン・キ・サイルに対する情熱は尋常ではなく、1857年のインド大反乱でデリーが反乱軍によって占拠された混乱時もプールワーローン・キ・サイルは開催された。このとき、ザファルは王妃のズィーナト・マハル、息子のミルザー・ジャワーン・バクトやその他の皇族を引き連れてメヘラウリーへ向かった。このときの道筋ははっきり記録されている。まず、ザファルの一行はラール・キラーのラーハウリー門からチャーンドニー・チャウクを通り、バッリーマーラーンで聖人カーレー・カーン・サーヒブを詣でた。その後、ファテープリー・マスジドを経由しながらラール・クアーンへ行き、ズィーナト・マハルの父アサド・クリー・カーンの家を訪ねた。そこでマンゴーを贈呈されたザファルの一行は当時花街の一角だった交差点ハウズ・カーズィーへ立ち寄った。そこで皇帝には踊り子たちによって銀貨が降り注がれた。その後、行列はアジメーリー門、ラーイスィーナー村(現在のコンノート・プレイス周辺)、ジャンタル・マンタル、タールカトーラー庭園などを経由し、サフダルジャング廟に到着した。しばらく休憩した後に出発し、再度ユースフ・サラーイで休憩を取った。そして日没までにメヘラウリーに到着し、ザファル・マハルに宿泊した。プールワーローン・キ・サイルが終わった後、デリー門の方からラール・キラーに戻った。だが、これがムガル皇帝の下で開催された最後のプールワーローン・キ・サイルとなってしまった。

バハードゥル・シャー・ザファルの時代、プールワーローン・キ・サイルのメーラーには20万人が参加したと言われている。その頃のデリーの人口がどれだけだったか正確なデータはないが、1800年から1857年まで、およそ10万人から15万人がシャージャハーナーバードに住んでいたとされる。もしどちらの数字も正しいとすると、プールワーローン・キ・サイルには文字通りデリー中の市民が参加し、さらに近隣の地域からも数万人単位で人々がやって来たことになる。また、プールワーローン・キ・サイルのメーラーには当時の金額で35万ルピーもの資金が費やされたと言われている。

■プールワーローン・キ・サイルの中断と再開

1857年のインド大反乱の後、ザファルのラングーン追放、英国人によるシャージャハーナーバードの再開発、ヴィクトリア女王のインド皇帝即位などの出来事が続いたが、プールワーローン・キ・サイルは副長官(当時デリーで最高位の英国人官僚)や地元の大富豪や有力者たちの尽力によって綿々と続けられた。だが、二度とザファルの時代のような盛り上がりは見られなかった。また、英国政府は植民地支配を容易にするため、ヒンドゥー教徒とイスラーム教徒を対立させる分割統治政策を採っていた。彼らにとって、宗教調和を象徴するプールワーローン・キ・サイルは邪魔な存在であった。実際、デリーはヒンドゥー教とイスラーム教の調和が見事なまでに保たれた都市であった。ヒンドゥー教徒とジャイナ教徒の衝突や、スンナ派とシーア派の対立はあれど、ヒンドゥー教徒もイスラーム教徒も同じ聖人を信仰しており、お互いの祭りに積極的に参加した。だが、1942年の「インドを去れ」運動を機に遂にプールワーローン・キ・サイルは禁止され、独立後もしばらくは行われずにいた。いつしかデリー市民も、プールワーローン・キ・サイルという祭りがあったことを忘れかけてしまった。

プールワーローン・キ・サイル中断から約20年後。セキュラリズム国家を目指したジャワーハルラール・ネルー首相はプールワーローン・キ・サイルの復活を望んでおり、1961年、ヨーゲーシュワル・ダヤールらデリーの著名人を集めて諮問を行った。その結果、プールワーローン・キ・サイルの実行委員会であるアンジュマン・サイレ・グルファローシャーンが結成され、翌年の1962年からプールワーローン・キ・サイルが再開された。ネルー首相も自ら祭りに参加し、祝辞を述べた。ただ、このときはごく小規模なもので、参加者の数は2,000人以下であった。以後、毎年プールワーローン・キ・サイルは開催され、次第に規模が拡大されて行った。ネルー首相は死ぬまで出席を欠かさなかったし、その娘のインディラー・ガーンディー首相もプールワーローン・キ・サイルを積極的に後援し、全ての州に対し各々扇を持ってこの祭典に参加することを要請した。その結果、プールワーローン・キ・サイルは、宗教調和の祭りだけでなく、国家統合の祭りの意味も持つようになった。ラージーヴ・ガーンディー首相も同様にプールワーローン・キ・サイルに欠かさず出席した。また、ラーダークリシュナン、ザーキル・フサイン、ファクルッディーン・アリー・アハマド、シャンカル・ダヤール・シャルマー、ヴェーンカターラーマン、アブドゥル・カラームなどの歴代大統領も参加した。プールワーローン・キ・サイルは現在でも続けられており、その参加者数は毎年10万人に達している。ちなみに、1942年以前のプールワーローン・キ・サイルは雨季に行われていたが、新プールワーローン・キ・サイルは雨季後の10月に行われている。

■プールワーローン・キ・サイル開始を告げるシェヘナーイー

19世紀中期のデリーを掘り下げていくと――バハードゥル・シャー・ザファルであれ、ミルザー・ガーリブであれ、インド大反乱であれ――必ずプールワーローン・キ・サイルの名前にぶち当たる。「花売りの行進」という名称だけではピンと来ないが、調べて行くに連れてかなり興味深い祭りであることが分かり、今年は是非この祭りを体験しようと数ヶ月前から準備をしていた。10月に入り、今年のプールワーローン・キ・サイルは10月25日から3日間に渡って行われることが分かった。メヘラウリーに度々通って情報を収集した結果、最終日27日のカルチュラル・プログラムのパスが、クトゥブ・ミーナールのすぐ近くにあるクトゥブ・レストハウスで手に入ることも分かり、早速パスを入手した。10月17日付けの各紙にはプールワーローン・キ・サイル関連の記事も掲載されていたが、決して大きな扱いではなく、現在ではマイナーな祭りになってしまっていることも感じられた。6年間デリーに住んでいながら今まで全くプールワーローン・キ・サイルのことを知らなかったのも無理はないくらいだ。それでも、かつてはディーワーリーやホーリーと比べても遜色のない大きな祭りだったと言われている。

プールワーローン・キ・サイルの主要なイベントは上記の通り3日間に渡って行われるが、プールワーローン・キ・サイルのウェブサイトによると、広義のプールワーローン・キ・サイルはおよそ10日に渡る期間に行われる一連の行事のことを指すようだ。まず、アンジュマン・サイレ・グルファローシャーンに所属するヒンドゥー教徒とイスラーム教徒のメンバーたちが話し合い、お互いのコミュニティーにとって都合のいい時期がプールワーローン・キ・サイルの開催時期に選ばれる。通常、1日目はイスラーム聖者の日である木曜日になり、3日目のカルチュラル・プログラムは土曜日になるように設定される。今年は10月中旬までラマダーン(断食月)が食い込んでいた上に、ダシャヘラーも10月21日になったため、それらが終わった直後の週が選ばれたようである。

日にちが決定すると、アンジュマン・サイレ・グルファローシャーンのメンバーは北デリーのラージニワース(副州知事官邸)を訪れ、シェヘナーイー(笛)を鳴らしてプールワーローン・キ・サイルの開始を知らせると共に、副州知事(Lieutenant